Il faut être reconnaissants à Jean-François MATTEI, avons-nous dit, d’avoir écrit « Le regard vide – Essai sur l’épuisement de la culture européenne ». Et, en effet, il faut lire et relire ce livre, le méditer, en faire un objet de réflexion et de discussions entre nous. Il dit, un grand nombre de choses tout à fait essentielles sur la crise qui affecte notre civilisation – et, bien-sûr, pas seulement la France – dans ce qu’elle a de plus profond.

Ce livre nous paraît tout à fait essentiel, car il serait illusoire et vain de tenter une quelconque restauration du Politique, en France, si la Civilisation qui est la nôtre était condamnée à s’éteindre et si ce que Jean-François MATTEI a justement nommé la barbarie du monde moderne devait l’emporter pour longtemps.

C’est pourquoi nous publierons, ici, régulièrement, à compter d’aujourd’hui, et pendant un certain temps, différents extraits significatifs de cet ouvrage, dont, on l’aura compris, fût-ce pour le discuter, nous recommandons vivement la lecture.

Le regard vide – Essai sur l’épuisement de la culture européenne, de Jean-François Mattéi. Flammarion, 302 pages, 19 euros.

Depuis Pic de La Mirandole et son De Dignitate homini oratio de 1486, on s’accorde à dire que la découverte majeure de l’esprit européen est celle de la dignité de l’homme. Et bien que Kant ait refusé de fonder la loi morale sur «la constitution particulière de la nature humaine » (1), pour éviter de dériver le droit du fait ou l’éthique de l’anthropologie, ce qui interdirait de formuler une législation universelle, la conception courante qui s’est imposée prétend que la dignité de l’homme serait due au seul fait qu’il est humain. C’est ce qu’affirme la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 dans son article premier : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. » Cet énoncé purement performatif, qui devrait avoir une valeur d’engagement pour ceux qui y souscrivent, ne justifie pourtant en rien le passage du fait – la naissance biologique – au droit – la dignité morale. La majorité des peuples et des cultures a d’ailleurs ignoré cette catégorie tardive de la dignité dans le domaine de leur conception de l’homme comme dans celui du traitement qui lui était imposé. A l’aube de la civilisation européenne, la Grèce n’avait retenu de la « dignité », hè axioma, que la considération due à des fonctions politiques supérieures en raison des charges et des honneurs liées à leur juridiction. Il en allait de même des Romains qui n’évoquèrent jamais, dans la constitution de leur droit, la dignité de l’ensemble des êtres humains, réservant le terme de dignitas à l’importance d’une responsabilité élevée à laquelle le peuple accordait son estime.

Il semble pourtant acquis que c’est la pensée européenne qui a introduit dans l’histoire l’idéal de dignité attaché à l’homme comme être raisonnable en le détachant des êtres de la nature. La question des origines et de la légitimité de la dignité ne s’en pose pas moins : devons-nous fonder le privilège de l’homme sur les animaux par la reconnaissance d’une dignité originelle qui serait une sorte d’axiome moral, ce qui est l’un des sens du mot axioma (« considération », « dignité », « axiome ») ? Ou bien devons-nous déduire ce caractère de la dignité d’une humanité première qui serait de son côté une sorte d’axiome anthropologique ? Je reviendrai plus longuement sur cette question de la dignité de l’âme dans le chapitre suivant. Pour l’instant, j’avancerai l’hypothèse que le concept de dignité, problématisé tardivement à la fin du XIVème siècle avant d’être approfondi par Kant trois siècles plus tard, n’a fait son apparition dans la pensée européenne, sous la forme du soin de l’âme et du souci de la cité, qu’à partir d’un sentiment naturel d’indignation devant les injustices des hommes.

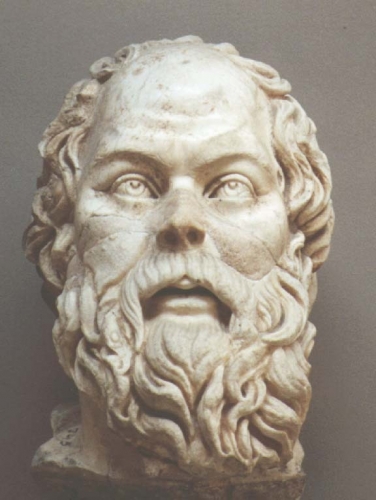

On le constate dans l’œuvre de Platon de façon exemplaire. La Lettre VII, adressée aux amis de Dion, le neveu de Denys, le tyran de Syracuse, révèle que la condamnation de Socrate, l’homme le plus sage et le plus juste de son temps, suscita l’indignation de Platon au point de l’inciter à se tourner vers la philosophie. Ce sentiment immédiat de révolte agit comme le révélateur de la véritable justice qui se voyait ainsi bafouée par un procès inique. Mais il présentait une caractéristique singulière qui le distinguait des autres affects, comme le montreront, pour la première fois à ma connaissance, Platon et Socrate lui-même, bien qu’ils soient différemment concernés par la mort du philosophe. L’affaire Socrate deviendra ainsi pour Platon ce que seront plus tard l’affaire Calas ou l’affaire du Chevalier de la Barre pour Voltaire. C’est ici la cigüe qui servira de critère pour séparer ce qui est susceptible d’indignation et ce qui ne l’est pas. A ce titre, la pensée européenne de la révolte trouve sa source, et sa légitimité, dans l’épisode de la mort de Socrate ou, de façon plus théorique, dans l’argumentation du Phédon. Dès lors, et pour compléter Camus en ce qui concerne la question de la culture européenne, sinon celle de la condition humaine en sa totalité, il n’y a qu’un seul problème philosophique vraiment sérieux : c’est la mort. « Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d’être vécue », et j’ajouterai à ces premières lignes du Mythe de Sisyphe cette précision : quand des hommes ont été blessés dans leur dignité, c’est là, en effet, répondre à la question fondamentale de la philosophie. Et cette philosophie du sens de l’existence, dans sa préoccupation politique et morale, constitue depuis la Grèce la détermination majeure de la sensibilité et de la raison européenne.

Dans le Gorgias, Socrate enseigne au sophiste que si des criminels portent atteinte à la vie d’un homme, « c’est cela même qui est motif à s’indigner » pour les témoins (2). Et, de façon parallèle, dans la Lettre VII, Platon, regardant en spectateur les luttes fratricides des démocrates et des oligarques, les premiers ayant condamné Socrate à mort bien qu’il se soit désolidarisé des seconds, note que des troubles violents bouleversèrent Athènes à cette époque au point de révolter tous les honnêtes gens. Platon en tirera la conséquence que l’on sait et qui est au principe de la conception européenne de la politique, vouée à la critique radicale de l’état de choses présent et à la constitution espérée de la cité idéale. Il fera un éloge de la philosophie qui est le seul critère que le citoyen doit suivre pour « reconnaître ce qui est juste dans les affaires de la cité comme dans celles des particuliers » (3). Platon découvre en effet le double visage de la critique rationnelle dirigée contre la vie en communauté qui nous est imposée par des évènements douloureux. D’une part, la critique est une dénonciation universelle des injustices, qu’elles soient le fait des démocrates, qui n’avaient pas la faveur de Platon, ou des Trente Tyrans, auxquels Platon était lié par son oncle Critias. Et cette dénonciation sera si décisive que toutes les cités existantes se verront récusées du fait de leur régime politique défectueux et de leur corruption incurable. Mais, d’autre part, la critique est une affirmation tout aussi universelle d’un idéal de justice auquel l’ensemble des cités, quel que soit le lieu et le temps, doivent se soumettre afin d’instaurer un ordre, que l’Europe comprendra parfois comme utopique, de sorte que les philosophes pourront devenir rois et les rois philosophes. Pour la première fois dans l’histoire humaine, la sagesse du savoir s’unirait enfin à la force du pouvoir. Aussi Platon rédigera-t-il les premiers textes de philosophie politique, avec La République, le Politique et Les Lois, pour tenter d’édifier sous une forme rationnelle une cité harmonieuse où les hommes vivraient en commun sous l’égide de la justice.

Cette approche théorique de la vie publique – qui devrait être partagé selon la leçon de l’adage pythagoricien : « Entre amis tout est commun »- instaure un regard doublement distancié à l’égard de la réalité de l’injustice comme à celui de l’idéalité de la justice. C’est Socrate, quelques minutes avant sa mort, qui nous livre le premier regard. Il répond en effet aux plaintes de ses amis qui justifient leurs pleurs en disant que « c’est aux hommes sensés de s’indigner de mourir alors que les insensés s’en réjouissent » (4). Non, corrige Socrate ; l’homme sage, même s’il est injustement condamné par les lois de son pays, ne doit pas se livrer à la colère, mais accepter de mourir avec dignité : « Je vous quitte sans éprouver ni peine ni indignation » (5). Seuls les hommes qui se trouvent en position de spectateurs, à l’image des compagnons de Socrate dans sa prison, sont susceptibles de s’indigner d’une injustice dont ils sont les témoins, précisément parce que leur impuissance les tient à distance d’une mort qui ne les frappe pas personnellement. L’acteur du drame, en l’occurrence Socrate, ne peut pas s’indigner dans la mesure où il est la victime d’un déni de justice qui l’a condamné à mort. L’homme qui va mourir n’a ni le recul ni le temps pour juger la situation dans laquelle il se trouve, et il a autre chose à penser qu’à se révolter de son sort. Il lui suffit d’affronter directement la mort et, peut-être, à travers elle, d’espérer accéder à un monde plus juste pour lequel, précisément, il a donné sa vie. C’est reconnaître, sans doute pour la première fois dans la littérature mondiale, que le regard du spectateur, quand il est engagé dans le combat politique, ne réussit à prendre conscience du mal qu’à la condition de se tenir à distance de l’injustice. Socrate accepte librement la mort et ne s’indigne pas de son sort parce qu’il vit déjà dans la justice ; ses compagnons refusent cette mort et s’indignent d’un crime dont ils ne ressentent l’injustice que parce qu’ils en sont les témoins. Toute l’Europe aura désormais pour l’injustice les yeux du spectateur avant de prétendre aux gestes de l’acteur (6).

(1) : E. Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs (1785), 2èmesection, Paris, Delagrave, 1964, page 144. Souligné par Kant.

(2) : Platon, Gorgias, 511 b

(3) : Platon, Lettre VII, 326 a.

(4) : Platon, Phédon, 62 e.

(5) : Platon, Phédon, 69 d.

(6) : Pour une analyse de ces questions, je renvoie à mon ouvrage, De l’indignation, Paris, La Table Ronde, 2005.

La métaphysique idéaliste de Platon consiste à doubler le monde apparent d’un sur-monde invisible.

L' »Etre » platonicien n’est qu’une fable forgée par le désespoir et le ressentiment pour un certain type de vie.

Cette métaphysique introduisit l’idéalisme et le dualisme dans la pensée philosophique.

Platon représente la vie en déclin et la métaphysique est une pensée de décaddence.

« Ma philosophie écrit Nietzsche est un platonisme retourné: plus on s’éloigne de l' »Etre », plus c’est propre, plus c’est beau, mieux cela vaut. »

Das Leben im Schein als Ziel : la vie apparente comme but, c’est à dire pour Nietzsche la vie qui apparaît, la vie que l’on perçoit par les sens, la seule qui soit.

« la découverte majeure de l’esprit européen est celle de la dignité de l’homme ». … »c’est la pensée européenne qui a introduit dans l’histoire l’idéal de dignité attaché à l’homme comme être raisonnable en le détachant des êtres de la nature. »

Ces deux observations, justes au demeurant, ne nous glacent-elles pas le sang? Ne conduisent-elles pas à penser que la décadence de l’Europe n’est que l’accomplissement de sa propre pensée philosophique? En effet, elles conduisent à amener les européens d’aujourd’hui à penser comme un héritage fondamental le refus de la survie naturelle, fondée sur le vouloir-vivre et l’égoïsme sacré, en raison de la séparation des êtres de la nature. Dès lors, je pose la question de savoir si le salut collectif de nos cultures ne supposerait pas une rupture avec ce legs de 2500 ans : Assumer la barbarie par rapport à nous-mêmes! Barrès avait pressenti cette nécessité, ainsi que Spengler. Sommes nous capables de regarder en face cette tragique réalité?

J’ai écouté Jean-François Mattéi répondre aux questions sur France Culture. J’avoue que j’ai été un peu déçu. Si le propre de l’Europe est de jeter sur le monde un regard universel, pourquoi M. Mattéi se plaint-il que l’identité européenne ait perdu tout sens aujourd’hui? Le fait que l’Europe ne se réfère plus qu’à une abstraction, celle de l' »homme » en soi n’est-il pas l’accomplissement (abâtardi, mais l’accomplissement tout de même) de ce regard jeté par les philosophes de Platon à Nicolas deCuse et à Kant? Si ce regard vide actuel ne nous plaît pas, n’est-il pas stérile et futile de contempler avec nostalgie les étapes antérieures de cette quête d’universel? Désolé de faire encore le mauvais élève, mais comment voulez-vous que nous parvenions à convaincre nos ennemis de la justesse de nos vues si nous nous bornons à leur dire »ce n’est pas le fond de votre pensée qui est erroné, c’est la manière »?