En un peu plus de trente ans, la France a perdu 40 % de ses emplois industriels, soit plus de 65 600 emplois par an pendant cette période. Ces « destructions » d’emplois n’ont pas donné lieu à autant de médiatisation que les affaires qui ont secoué PSA ou Arcelor-Mittal ces derniers temps, mais elles ont toutes donné lieu à des drames personnels que les médias se sont empressés d’oublier.

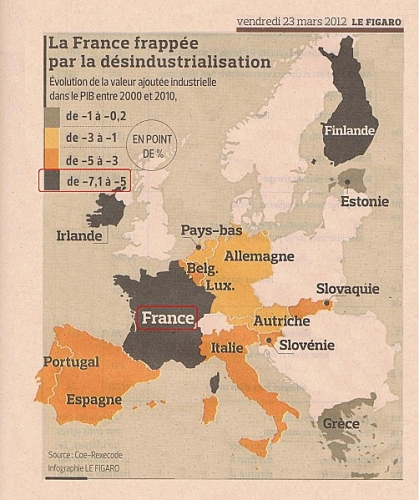

Economiquement, la production industrielle française ne représente plus que 12% du PIB contre plus du double trente ans auparavant. L’essentiel du PIB est donc aujourd’hui dû à des emplois tertiaires, notamment dans l’administration, qu’elle soit nationale ou territoriale. Il ne s’agit là ni d’une fatalité, ni d’une nécessité, mais d’un choix politique assumé par des majorités différentes.

Certains journalistes constatent que, grâce à une telle politique et malgré un marché du travail particulièrement rigide, la France encaisse plutôt correctement la crise actuelle, l’emploi y ayant proportionnellement mieux résisté que dans d’autres pays européens. Mais ces mêmes journalistes oublient souvent d’ajouter que le niveau de chômage est, en France, en moyenne plus élevé que dans ces autres pays. Pierre-Antoine Delhommais constatait ainsi dans Le Point (3 décembre 2012) que « de tous les grands pays industrialisés, la France est le seul – avec l’Espagne – où, depuis trente ans, le taux de chômage ne soit jamais descendu au-dessous de 7,5% ». Ce ne sont pas les mesures de l’actuel plan gouvernemental qui inverseront sérieusement la tendance ; ce n’était pas non plus la hausse de la « TVA sociale » décidée sous le précédent gouvernement qui aurait pu véritablement changer la donne. La France a perdu une grande partie de son industrie malgré des hommes politiques qui, tous, ont promis pour se faire élire de défendre l’emploi !

La théorie des avantages comparatifs

C’est pour « défendre » la compétitivité de la sidérurgie française qu’avait été créée Arcelor, que la société avait été « européanisée » et que son siège social avait été déplacé au Luxembourg. De la même façon, c’est pour « défendre » la sidérurgie européenne qu’Arcelor a été vendue à Mittal ! On connaît la suite. Car si la France est plutôt « en pointe » dans cette politique, elle n’est pas la seule à la pratiquer. Tous les pays développés connaissent une même évolution. Tous suivent un modèle économique postulant « la recherche de la maximalisation du profit et de la consommation, dans une optique individualiste et égoïste » (Benoît XVI).

Les hommes politiques d’aujourd’hui ont oublié les valeurs qui font l’unité d’un pays et la solidité d’une société, au profit de l’affichage de performances financières chiffrées, toujours en progression. Le PIB doit augmenter et peu importe qu’il ne soit plus exclusivement calculé à partir du prix de vente des produits fabriqués mais surtout à partir du prix de revient des administrations. L’important est que l’on puisse communiquer sur « la croissance ». Dès les années 1970, on avait commencé à expliquer que les coûts de fabrication étant plus élevés dans les pays développés que dans les pays en développement ; il fallait délocaliser la production technique et ne conserver que les actions de conception. Les pays développés étaient alors censés disposer d’un avantage comparatif – au sens que les économistes libéraux, à la suite de Ricardo, donnent à cette expression – en ce qui concerne la « matière grise ». Idéologie de la toute puissance de la concurrence oblige, si chaque pays se spécialisait exclusivement dans la production pour laquelle il disposait d’un avantage comparatif, le monde entier devait obligatoirement en bénéficier. Mais une société qui se spécialise risque de laisser de côté une partie de sa population. De plus, pour que cette théorie des avantages comparatifs puisse connaître un semblant de réussite, il faut que toute la production soit uniformisée et que tout le monde produise la même chose sous toutes les latitudes. Ainsi, les chaussures de sport d’une grande marque, autrefois fabriquées en France, peuvent désormais venir du Vietnam ; des avions qui ont fait la réputation de Toulouse peuvent aujourd’hui être en provenance du Mexique ; une grande marque de voitures, nationalisée à une certaine époque, peut assembler ses modèles en Roumanie ou au Maroc… et cette liste est loin d’être exhaustive. De nombreuses sociétés ayant encore un nom français sont devenues apatrides ; toutes celles qui ont assez grossi pour pouvoir délocaliser une partie de leur production s’arrangent désormais pour payer le moins possible d’impôts en France. Elles pratiquent, non pas l’évasion fiscale – ce terme étant essentiellement réservé aux particuliers – mais l’optimisation. Comme le remarque Géraldine Meignan, dans L’Expansion (décembre 2012-janvier 2013) : « Dans la formidable partie de Monopoly industriel qui se joue, les multinationales excellent dans l’art de jongler avec les écarts de salaires pour s’approvisionner au meilleur prix » ; elles excellent aussi dans l’art de jongler avec les motifs des subventions pour obtenir les plus intéressantes, et dans l’art de jongler avec les taux d’imposition pour ne payer que les moins élevés. En ce début du xxie siècle, les entreprises ne sont plus dirigées ni par le propriétaire du capital comme au xixe, ni par un ingénieur comme au xxe, mais par une administration qui est passée maître dans le maniement des réglementations et dont les principaux fournisseurs sont désormais les « conseils » et les « communicants ».

Vers la réindustrialisation ?

Sur le plan social, outre le problème du chômage déjà évoqué et celui du déficit croissant des états (sous l’effet combiné de la multiplication des « subventions d’appel » et de la diminution de la matière imposable), il faut encore noter l’impossibilité pour une classe moyenne d’émerger : dès qu’une population commence à sortir de la pauvreté et réclame sa part du gâteau, l’entreprise qui l’emploie délocalise. Une usine qui s’installe un jour à un endroit n’y reste que tant qu’elle y perçoit des subventions, qu’elle y est exonérée d’impôts ou qu’elle n’y paye que des salaires plus faibles qu’ailleurs. Dès qu’elle ne dispose plus de ces avantages comparatifs, elle ferme et s’implante autre part laissant sur le site précédent non seulement des chômeurs, mais encore des infrastructures devenues inutiles.

Il reste cependant un espoir, c’est que l’augmentation des coûts du transport, la complexification des chaînes d’approvisionnement, la fragilisation des processus de fabrication soient considérées bientôt comme autant de facteurs polluants. Alors, demain la réindustrialisation ? Peut-être, mais celle-ci ne pourra être réellement effective que lorsque l’on aura remis l’homme au centre de la vie économique et politique du pays, de chaque pays. « La compétitivité nationale n’est pas qu’une question de prix et de coût », comme l’a écrit très justement Frédéric Sanchez dans Les échos du 14 décembre 2012.

* Analyse économique parue dans le n° 114 de Politique magazine, janvier 2013.

David Gattegno sur Le 14 juin 2025, rencontres royalistes…

“En effet, comme dit NOEL, «le Roi ne devra pas être “un chef”» – dans le…”