C’est du passé qu’on tire l’espoir en l’avenir. Au cours de cette année 2013, bien des anniversaires, centenaires ou autres, auront été célébrés.

Pas question, ici, de tomber dans la « commémorationnite » qui sert à notre Etat républicain de substitut à son amnésie fondamentale.

Pourtant, honorer les hommes ou les événements qui, à leur manière, ont fait la France, reste une occasion de rappeler comment s’est écrite au long des siècles, et continue de le faire tous les jours, notre aventure collective.

Sans jamais oublier que la vraie tradition est critique : elle distingue ce qui construit de ce qui détruit.

CAMUS, DIONYSOS ET APOLLON

Mais une revue trimestrielle comme la Nouvelle Revue universelle est contrainte de faire des choix. Parmi les sujets que le sort a écartés, nous aurions pu dire en quoi Albert Camus, dans la grande dérive de notre époque, constitue un pôle non seulement de référence mais de résistance. D’autres l’ont fait, comme Jean Monneret, dans son livre Camus et le terrorisme (éd. Michalon), où il restitue la véritable réponse de Camus à un sympathisant du FLN algérien, après la remise du prix Nobel de littérature en 1957 : « En  ce moment, on lance des bombes dans les tramways d’Alger. Ma mère peut se trouver dans un de ces tramways. Si c’est cela la justice, je préfère ma mère. » Déformée par Le Monde, la phrase avait déclenché les hurlements des loups. Six ans plus tôt, Camus avait publié L’Homme révolté, une sorte de manuel d’histoire des idées, alors fort moqué par les meutes sartriennes, et qui a gardé toute sa justesse de vue, en particulier quand il évoque la Terreur et Louis XVI. Jean-François Mattéi, dans le numéro de décembre de Politique magazine, comme dans le remarquable petit essai qu’il lui a consacré, Comprendre Camus (éd. Max Milo), nous fait saisir comment ce pied-noir a pu résister aux pires déviations de son époque : au fondement de sa culture de pur Méditerranéen, imprégné de pensée grecque, il y eut le besoin – vital – d’assumer l’absurde du monde et la nécessité de la révolte tout en maîtrisant l’hubris barbare par un sens instinctif de la mesure. Dionysiaque et apollinien. Sa vie interrompue interdit de savoir jusqu’où l’aurait mené sa quête. Mais il ne nous est pas interdit de l’imaginer.

ce moment, on lance des bombes dans les tramways d’Alger. Ma mère peut se trouver dans un de ces tramways. Si c’est cela la justice, je préfère ma mère. » Déformée par Le Monde, la phrase avait déclenché les hurlements des loups. Six ans plus tôt, Camus avait publié L’Homme révolté, une sorte de manuel d’histoire des idées, alors fort moqué par les meutes sartriennes, et qui a gardé toute sa justesse de vue, en particulier quand il évoque la Terreur et Louis XVI. Jean-François Mattéi, dans le numéro de décembre de Politique magazine, comme dans le remarquable petit essai qu’il lui a consacré, Comprendre Camus (éd. Max Milo), nous fait saisir comment ce pied-noir a pu résister aux pires déviations de son époque : au fondement de sa culture de pur Méditerranéen, imprégné de pensée grecque, il y eut le besoin – vital – d’assumer l’absurde du monde et la nécessité de la révolte tout en maîtrisant l’hubris barbare par un sens instinctif de la mesure. Dionysiaque et apollinien. Sa vie interrompue interdit de savoir jusqu’où l’aurait mené sa quête. Mais il ne nous est pas interdit de l’imaginer.

NAPOLéON à LEIPZIG

Dans un autre ordre de préoccupations, nous aurions pu évoquer un bicentenaire pratiquement passé sous silence en France, mais pas en Allemagne : la bataille de Leipzig, dite bataille des Nations, en 1813. « La bataille de Leipzig est une sorte de jugement dernier où se venge le passé, où se mêlent les vivants et les morts, et où apparaît ce qui était caché : la faiblesse du Grand Empire construit sur du prestige et des illusions » écrit Jacques Bainville dans son Napoléon, très heureusement cité par son biographe Dominique Decherf dans France catholique (du 15 octobre). Le Napoléon de Bainville, livre admirable ! On y comprend notamment comment, à cette bataille du 19 octobre 1813, les monstres que Napoléon avait imprudemment éveillés se sont retournés contre lui, faisant définitivement sombrer le mythe de la Grande Nation libératrice des peuples. Le rideau déchiré, les masques tombés, se découvraient sur la scène européenne les ruines de la paix de Westphalie, l’œuvre de Richelieu et Mazarin réduite en poussière. Et parmi les ombres, on aurait pu apercevoir, fantômes hallucinés, les deux guerres mondiales qui se profilaient. Car la grande leçon de Leipzig, c’est que les responsabilités allemandes dans les tragédies du XXe siècle ne sauraient en rien occulter celles de la France, de la France républicaine et impériale.

L’OMBRE CHINOISE

Pour en terminer avec les anniversaires, nous allons exhumer une très curieuse citation. Peu à peu, cela se voit, l’Europe décline – avec la France à l’avant-garde, si l’on ose dire, de cet effacement. à l’autre bout de l’espace eurasiatique, la Chine, en dépit de nombreux problèmes, ne cesse de progresser. Au moment même où elle s’offre une expédition lunaire, on apprend que le « PISA », programme de l’OCDE pour l’évaluation des niveaux scolaires, hissait sur le podium Shanghai et Hong-Kong, tandis que la France rétrogradait au 25e rang. Encore au même moment, on apprenait que la Chine venait de se voir confier la modernisation complète de la ligne ferroviaire Belgrade-Budapest. Deux capitales où les amis que devrait avoir la France auraient pu l’aider à gagner cet appel d’offres. Serbes et Hongrois ont préféré le dragon chinois… N’y a-t-il pas là de quoi nous rappeler cette étonnante réflexion, vieille de plus d’un siècle, du général Hamilton, attaché militaire anglais à Pékin en 1905, que rapportait Jacques Bainville : « Sous des conditions de paix perpétuelle où prévaudrait l’égalité industrielle et sociale de tous les hommes, le Chinois est aussi capable de détruire le travailleur blanc du type actuel et de le faire disparaître de la surface du globe que le rat brun fut capable de détruire et de chasser d’Angleterre le rat noir, moins énergique, moins dévorant, qui l’avait précédé. »

FRANçOIS, « CARITAS ET RATIO »

Le magazine américain Time a fait du pape François l’homme de l’année 2013. On ne saurait lui donner tort. François bouscule tout le monde. A commencer par nous-mêmes, mis face à nos responsabilités. Mais au-delà de ce qui touche à nos consciences personnelles, c’est tout le champ politique qui se voit brutalement labouré par le discours pontifical. Il vient rappeler que la doctrine sociale de l’Eglise n’est pas une bibine un peu tiède à consommer avec circonspection, un grimoire à ne consulter que quand ça nous  arrange mais pas quand ça nous dérange. Secousse salutaire qui, cependant, ne doit en rien nous empêcher de soulever toutes les questions nouvelles que pose notre époque. Notamment celle du phénomène d’ampleur universelle que constituent les migrations : si la pastorale de l’accueil des migrants a été largement développée, les questions soulevées par les effets des flux migratoires sur l’équilibre des nations souffrent d’un grave déficit de réflexion et d’interprétation chrétiennes. La question est urgente. Qu’on se souvienne qu’au XIXe siècle, pour la question ouvrière, l’encyclique Rerum novarum (1891) n’est intervenue que quarante ans après le Manifeste de Marx et cinquante après les premières interventions, en France, des royalistes sociaux (Villeneuve-Bargemont). Et vingt-cinq ans après la Lettre sur les Ouvriers du comte de Chambord…

arrange mais pas quand ça nous dérange. Secousse salutaire qui, cependant, ne doit en rien nous empêcher de soulever toutes les questions nouvelles que pose notre époque. Notamment celle du phénomène d’ampleur universelle que constituent les migrations : si la pastorale de l’accueil des migrants a été largement développée, les questions soulevées par les effets des flux migratoires sur l’équilibre des nations souffrent d’un grave déficit de réflexion et d’interprétation chrétiennes. La question est urgente. Qu’on se souvienne qu’au XIXe siècle, pour la question ouvrière, l’encyclique Rerum novarum (1891) n’est intervenue que quarante ans après le Manifeste de Marx et cinquante après les premières interventions, en France, des royalistes sociaux (Villeneuve-Bargemont). Et vingt-cinq ans après la Lettre sur les Ouvriers du comte de Chambord…

Concernant ce pape, une chose apparaît, ni rassurante, ni inquiétante, mais importante à comprendre : François – comme une bonne part de la catholicité sud-américaine – est resté très marqué par son prédécesseur Paul VI. Rappelons que ce pontificat, en plus d’avoir placé Vatican II sur ses rails, a donné lieu à deux encycliques majeures : Populorum progressio en 1967 – sur le développement des peuples à l’heure de la mondialisation – et Humanae vitae en juillet 1968 – sur le respect absolu dû à la vie humaine. Deux pôles inébranlables, deux pôles en tension, qui expriment en quelque sorte le « Caritas et ratio » de François.

Il est vrai qu’en écoutant ce pape, certaines approximations verbales – qu’on ne rencontrait guère chez Benoît XVI…– peuvent nous désarçonner. Hâtons-nous alors de remonter sur nos arçons et de nous y tenir ferme : par sa spontanéité et son franc-parler, François sert étonnamment l’image de l’Eglise, tout en assumant l’intégralité de la fonction pétrinienne. N’est-ce pas le cœur de la tâche qui lui est dévolue dans un monde comme le nôtre ? C’est si vrai que déjà, on le sait, les couteaux s’affutent dans l’ombre. Le jour venu, on jettera en pâture aux médias, qui adorent ça, des dossiers sur Jorge Mario Bergoglio. À quelques faits exacts seront habilement mêlées informations tronquées, imputations biaisées, insinuations calomnieuses et questions venimeuses, sur fond de médisance délicatement pimentée. On sait déjà qu’ils porteront notamment sur ses liens avec Peron et son attitude vis-à-vis des théologiens dits de la « libération ». Sans préjudice d’autres thèmes à découvrir. Eh bien, ce jour-là, nous nous mobiliserons, une fois de plus, comme auxiliaires bénévoles de la garde suisse… Mais en attendant, une seule consigne : le pape Francesco, si vous prononcez son nom,… pensez toujours qu’il rime avec Poverello…

POUTINE : DéCERNEZ-LUI LE PRIX NOBEL DE LA PAIX !

N’y eût-il eu ce pape argentin, un autre candidat aurait sans difficulté emporté nos suffrages pour le titre d’homme de l’année : Vladimir Poutine. Quatre articles, et même cinq, de ce numéro le mettent à l’honneur.

N’y eût-il eu ce pape argentin, un autre candidat aurait sans difficulté emporté nos suffrages pour le titre d’homme de l’année : Vladimir Poutine. Quatre articles, et même cinq, de ce numéro le mettent à l’honneur.

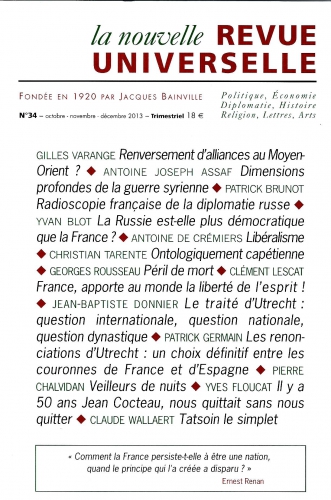

Votre revue s’ouvre en effet sur une analyse d’ensemble de la situation au Proche-Orient qui ne manquera sans doute pas de surprendre. Gilles Varange émet l’hypothèse – il n’est pas en peine d’arguments – qu’un axe Washington-Téhéran s’apprête à se substituer à l’actuelle alliance américaine avec les monarchies pétrolières wahhabites de la péninsule arabe. Ce serait un véritable renversement des alliances. Pendant ce temps-là, que fait la France ? Rien, elle suit comme un toutou. A une tout autre époque, celle de Louis XV et de son ministre Choiseul, c’est elle qui prit l’initiative d’un renversement d’alliance. C’était en 1762. « La diplomatie française en ce temps-là, note Bainville, n’était pas bégueule. Elle allait à l’urgent et à l’essentiel, c’est-à-dire à l’intérêt de la France. Et puis elle n’aimait pas se laisser surprendre ou dépasser par les événements. »(L’Action française, 30 juillet 1908). Exactement ce que fait aujourd’hui la Russie. L’intervention de Vladimir Poutine dans l’affaire syrienne, en amenant Washington à ne plus appuyer le bellicisme de l’Arabie séoudite et du Qatar, a manifestement accéléré le processus. Gilles Varange rend hommage à sa maestria diplomatique. Il ne le dit pas mais le pense sûrement comme nous : qu’on lui décerne le prix Nobel de la paix !

C’est avec notre ami libanais Antoine Joseph Assaf que nous fixons ensuite notre regard sur la Syrie. Il en connaît fort bien l’histoire, dont il nous montre la grandeur. Il adjure Bachar el-Assad de renoncer définitivement aux visées impérialistes qui furent les démons de son père, et de redonner à la Syrie le destin apaisé qu’elle mérite. Avec l’appui de la Russie de Poutine, qui a prouvé qu’elle était prête à lui apporter son aide, ainsi que sa protection aux Syriens chrétiens.

Comment et pourquoi Vladimir Poutine peut-il agir avec autant de détermination ? Où puise-t-il cette énergie, quels sont les ressorts de sa stratégie ? Patrick Brunot a confié à la Nouvelle Revue universelle l’enquête qu’il a menée sur cette question. Au passage, sa « radioscopie » de la diplomatie russe éclaire parfaitement les tenants et aboutissants de la crise ukrainienne. Une grave question taraude cependant les autorités politiques et médiatiques occidentales : Poutine est-il démocrate ? Leur réponse est non. Pour y voir clair, Yvan Blot a retourné la question : la démocratie française elle-même est-elle… démocrate ? Ce qui amène à se demander au préalable ce que l’on entend par démocratie… Quand Yvan Blot se pose des questions de fond, il sort son Aristote. Ce qui le conduit à penser qu’entre les institutions françaises et les institutions russes, les plus démocrates ne sont peut-être pas celles qu’on pense…

LIBéRALISME

C’est le moment où nous abordons notre navire-amiral : Antoine de Crémiers a, cette fois-ci, jeté son dévolu sur un vieux client, très usé, mais qui garde néanmoins la peau rêche et dure : le bon vieux libéralisme, qui se veut toujours inoxydable alors même que la rouille le corrode de toutes parts. Dans les eaux troubles et tumultueuses de la crise, comment parvient-il à émerger, à apparaître aux uns comme un roc insubmersible, un refuge pour les hommes en danger, à d’autres comme une bouée de sauvetage où l’on se raccroche pour surnager ? Antoine de Crémiers, devant la difficulté à appréhender le vieux squale, a cherché et trouvé le moyen de le suivre à la trace pour lui faire rendre gorge.

LA FRANCE PERSéVèRE DANS SON ÊTRE… QUI EST CAPéTIEN

Pour la désignation de l’homme de l’année, un autre candidat s’est présenté d’une manière plutôt inattendue. Il aurait aujourd’hui… 190 ans (encore un anniversaire !) s’il n’était mort depuis 121 ans… C’est Ernest Renan, le bonhomme Renan comme on l’appelait. Qu’est-ce qui lui vaut ce regain de vitalité ? La conférence qu’il prononça à la Sorbonne le 11 mars 1882, Qu’est-ce qu’une nation. Une dizaine d’années après la défaite de 1870 et la perte de l’Alsace-Lorraine, il a défini la nation française comme un principe vivant fondé sur le passé et projeté dans l’avenir, à l’opposé de Fichte qui, dans ses Discours à la nation allemande de 1807, défendait une conception objective s’appuyant sur des données objectives : la race, la langue, etc…

Mentionné par Christian Tarente, ce texte célèbre se trouve l’être aussi par deux autres rédacteurs de ce numéro de la revue, Yvan Blot et Clément Lescat, sans la moindre concertation entre eux. Du coup, Renan a été invité sur notre page de garde, avec cette question : Comment la France persiste-t-elle à être une nation, quand le principe qui l’a créée a disparu ? Ce « principe » étant naturellement le prince capétien. Sans répondre complètement à la question, Pierre Nora, dans son dernier livre Recherches de la France, l’éclaire de multiples manières. Surtout, il montre une conséquence de la situation créée par la rupture révolutionnaire : La négation impossible de la nation monarchique par la nation révolutionnaire a, du même coup, installé la réalité nationale, historique et politique française dans un espace conflictuel irréductible. Cette coupure droite/gauche, Pierre Nora la présente en historien, comme une situation de fait, qui dure toujours, sans porter d’autre jugement. Pour notre part, nous reconnaissons aussi cette situation de fait, mais nous dénonçons ce qu’elle a de profondément néfaste, et nous dénions toute fatalité à son caractère durable. Nous pensons au contraire qu’il est de l’intérêt de tous les citoyens de ce pays, présents et à venir, d’y mettre fin. C’est l’un des objectifs principaux de cette revue et de ceux qui la soutiennent.

La France, donc – c’est un de ses mystères –, persiste. Alors même qu’elle paraît une survivance vouée à une proche disparition par fusion avec les pays voisins, ou par explosion en régions indépendantes, ou par implosion en communautés hostiles, elle semble, envers et contre tout, vouloir persévérer dans son être.

Il faut y voir la raison pour laquelle elle demeure une mine bibliographique à ciel ouvert. Pratiquement pas un mois ne passe sans qu’on voie des livres sur la France éclore comme des champignons. Rien que pour ce trimestre, les Recherches de la France de Pierre Nora déjà citées, l’Histoire passionnée de la France de Jean Sévillia, et enfin Hexagone, sur les routes de l’histoire de France de Lorànt Deutsch ont enrichi notre bibliothèque. A travers le projet bainvillien revisité de Jean Sévillia, comme à travers les ballades érudites et prestement enlevées de Lorànt Deutsch, c’est bien la même France que l’on retrouve, essence subtile produite par le goute à goutte de l’alambic capétien. Christian Tarente les a lus avec cette passion même qui a habité Jean Sévillia pour composer sa superbe Histoire de France. En les lisant, on ressent, d’un sentiment quasi physique, que la France n’a été rien d’autre qu’un projet familial accepté par tout un peuple. On ne peut dès lors échapper à la certitude que la France est capétienne de tout son être. La rupture républicaine a voulu le nier, mais n’a pu se prolonger – combien de temps encore ? – qu’en chaussant les bottes d’Hugues Capet. Hélas, la pointure n’est pas la bonne.

LA CRISE : AUJOURD’HUI L’ALARME, DEMAIN LES LARMES ?

Il peut sembler que tout a été dit sur la crise économique et financière que nous subissons depuis 2008, les autorités passant leur temps à parer au plus pressé, boucher une fuite, remplacer une pièce, poser un emplâtre ou une béquille, tout en continuant à déambuler au bord du vide en niant que ce soit l’abîme. Me Georges Rousseau, orfèvre en la matière, s’est astreint à reprendre toute l’affaire du point de vue de la politique française. Faisant le catalogue des erreurs commises, il cite notamment « la culture de la paresse », ajoutant : « Je vais me faire critiquer… » Peut-être même pas, cher Georges Rousseau : ils sont trop paresseux pour cela ! Il reste que l’accumulation des raisons de s’alarmer est bien entendu extrêmement inquiétante. Cependant, pour chacun des grands dossiers qu’il aborde – l’Europe, l’euro, la dette, etc., Georges Rousseau propose des solutions pratiques, ou au moins des voies concrètes permettant d’en sortir en réduisant autant que possible de dégâts. Cassandre ? Il est en tout cas certain que Georges Rousseau a peu de bonnes nouvelles à nous annoncer, son article est une très solennelle mise en garde devant une situation qui se détériore.

LA FRANCE EN CHARGE DE LA LIBERTé DE L’ESPRIT

Ce qui doit plaire au vieux Renan, là où il se trouve aujourd’hui, c’est que l’un des auteurs qui ont tenu à se référer à sa conférence de 1882 Qu’est-ce qu’une nation ?, Clément Lescat, est un représentant de cette génération qu’on a vu, au printemps dernier, battre le pavé de nos rues pour dénoncer une loi inique, cette génération qui porte notre espoir pour demain. Son article est un bain de fraîcheur ! La réflexion y est claire et documentée, le regard lucide et perspicace : tous nos hommes de l’année s’y retrouvent : le pape François avec sa grande veillée pour la paix en Syrie, et le président Poutine, symbole de renversement de la situation mondiale par rapport à ce qu’elle était à l’époque de la guerre froide : c’est maintenant la Russie qui appelle l’Amérique à respecter le plan divin sur le monde…

Mais l’essentiel, c’est que Clément Lescat retrouve pour la France les accents de Jean Paul II à Reims en 1996 : « France, fille aînée de l’Eglise et éducatrice des peuples, es-tu fidèle, pour le bien de l’homme, à l’alliance avec la Sagesse éternelle ? » Dans l’esprit du printemps 2013, il rappelle à la France que dans un monde livré au matérialisme et au consumérisme, la vocation de la France est de proclamer les droits de la liberté de l’esprit.

UTRECHT, 1713 : LE TRICENTENAIRE DE L’EUROPE DES NATIONS

Les traités signés à Utrecht en 1713 sont généralement ramenés à deux effets : la fin de la guerre de succession d’Espagne, qui avait été longue et coûteuse pour tous les pays d’Europe ; et la reconnaissance internationale d’un Bourbon comme roi d’Espagne, garantissant une paix perpétuelle entre l’en-deçà et l’au-delà des Pyrénées. Avec l’effet que la branche des Bourbons d’Espagne renonçait définitivement à toute prétention sur le  Royaume de France. Adoptant le point de vue du juriste, le professeur Jean-Baptiste Donnier montre qu’Utrecht doit être replacé à son vrai niveau dans la hiérarchie des grands traités européens. Soixante-cinq ans après la signature des traités de Westphalie, c’est une véritable et durable organisation de l’Europe des nations qui se trouvait mise en place. Deux ans avant sa mort, Louis XIV achevait ainsi l’œuvre de Richelieu et Mazarin.

Royaume de France. Adoptant le point de vue du juriste, le professeur Jean-Baptiste Donnier montre qu’Utrecht doit être replacé à son vrai niveau dans la hiérarchie des grands traités européens. Soixante-cinq ans après la signature des traités de Westphalie, c’est une véritable et durable organisation de l’Europe des nations qui se trouvait mise en place. Deux ans avant sa mort, Louis XIV achevait ainsi l’œuvre de Richelieu et Mazarin.

Comme le montre dans un autre article l’historien Patrick Germain, la reconnaissance, dans une annexe du traité Utrecht, d’un acte de droit français pris en 1712, la renonciation de Philippe V, pour lui et ses descendants, à ses droits à la couronne de France, était une condition fondamentale rendant possible la paix d’Utrecht. En même temps, elle contredisait incontestablement une loi fondamentale du royaume : l’inaliénabilité de la Couronne de France. C’est au nom d’un bien commun supérieur, la paix internationale, que le Parlement de Paris, toutes Cours réunies, a décidé d’approuver solennellement cette entorse à la tradition capétienne. Patrick Germain, dans le livre qu’il vient de publier (Le roi légitime. Bourbons ou Orléans…, éd. Patrice du Puy), montre comment « ses fils Orléans » ne peuvent pas le moins du monde se voir contester leurs droits à la succession légitime du comte de Chambord.

« 1984 », LE ROMAN QUE NOUS SOMMES EN TRAIN DE VIVRE

George Orwell était devenu d’un anticommunisme virulent quand, en 1948, il publia « 1984 ». Il voyait la dictature communiste développer scientifiquement sa dimension totalitaire. Il eût été étonné de découvrir qu’après la chute du communisme, la société libérale, qui représentait alors le « monde libre », allait elle-même, de dérapage en dérapage, adopter l’organisation totalitaire qu’il dénonçait. Pierre Chalvidan, à travers sa relecture d’Orwell, nous montre que c’est bien notre monde d’aujourd’hui que ses intuitions décrivaient et dénonçaient.

COCTEAU, 50 ANS DéJà…

Ultime « commémoration » de cette année 2013, le cinquantenaire de la mort de Cocteau. Yves Floucat, à qui rien de ce qui concerne Jacques Maritain n’est étranger, évoque les liens qu’il eut avec Cocteau jusqu’aux dernières semaines de sa vie. Certains trouveront peut-être qu’il a tôt fait de « canoniser » Cocteau. Pourtant, ces lettres et le témoignage du Père Carré plaident clairement en faveur du décorateur de la chapelle Saint-Blaise-des-Simples, à Milly-la-Forêt.

Pour clore ce numéro 34 de la Nouvelle Revue universelle, nous n’aurons pas laissé passer le temps de la douce Nativité sans avoir entendu la voix de notre ami Claude Wallaert nous raconter l’histoire de Tatsoin le Simplet. Un simplet qui un jour reçut le charisme surprenant de ressusciter tout un village… En nous laissant porter par le charme de ce conte de Noël, n’omettons pas de penser qu’un village, c’est une petite nation. La France, elle aussi, n’aurait-elle pas besoin qu’un jour un simplet vienne la réveiller d’un coup de trompette ?

« Ex praeterito spes in futurum »

C’est du passé qu’on tire l’espoir en l’avenir. Cette phrase, en forme d’adage, fut écrite par le général de Gaulle sur une photo dédiée en 1946 à René Capitant, un « gaulliste historique ». D’après J.N. Jeanneney, il l’aurait notée dès les années 20 à l’ancien musée du Luxembourg. Elle ne semble pas extraite d’un classique latin (1). Elle évoque cependant un passage de saint Augustin, « omne futurum ex praeterito consequi », tout avenir est une conséquence du passé (Confessions, XI, XI-13). étonnamment, ce passage en suit de peu un autre : « Spe salvi facti sumus », c’est par l’espérance que nous sommes sauvés, citation de l’épître aux Romains (8, 24) reprise par Augustin (Confessions, XI, IX-11), puis par Benoît XVI pour introduire son encyclique Spe salvi sur l’espérance chrétienne.

C’est du passé qu’on tire l’espoir en l’avenir. Cette phrase, en forme d’adage, fut écrite par le général de Gaulle sur une photo dédiée en 1946 à René Capitant, un « gaulliste historique ». D’après J.N. Jeanneney, il l’aurait notée dès les années 20 à l’ancien musée du Luxembourg. Elle ne semble pas extraite d’un classique latin (1). Elle évoque cependant un passage de saint Augustin, « omne futurum ex praeterito consequi », tout avenir est une conséquence du passé (Confessions, XI, XI-13). étonnamment, ce passage en suit de peu un autre : « Spe salvi facti sumus », c’est par l’espérance que nous sommes sauvés, citation de l’épître aux Romains (8, 24) reprise par Augustin (Confessions, XI, IX-11), puis par Benoît XVI pour introduire son encyclique Spe salvi sur l’espérance chrétienne.

Il est vrai que, même s’ils ne sont pas sans liens, l’espoir humain en une politique du bien commun ne saurait s’identifier à l’espérance théologale chrétienne. Cependant, comme Renan le laisse entendre, comme Pierre Nora le suggère, comme Bainville et, après lui, Jean Sévillia l’affirment : ce n’est qu’en assumant le passé qui l’a forgée que la France trouvera d’authentiques raisons d’espérer.

Et c’est par cet espoir-là que nous trouverons le salut. C’est au moins le vœu que nous formons pour la France, et pour nos lecteurs qui, comme toute l’équipe de la nouvelle Revue universelle, travaillent ardemment à faire qu’elle retrouve le droit fil de son être capétien. Puisse l’année 2014, qui verra le huitième centenaire de la bataille de Bouvines, exaucer ce vœu !

(1) : Si c’était quand même le cas, qu’un savant lecteur veuille bien nous le faire savoir…

Felix sur Alexandre Devecchio : « La guerre commerciale…

“D.Trump n’est ni atteint d’amateurisme ni de folie ni d’impulsivité. Il veut rendre les américains dignes…”