![]() Il y a de tout dans cet entretien sans analogue paru dans la dernière livraison du Figaro magazine [27.XII]. Du très bon et du pas bon du tout. Des jugements politiques à l’emporte-pièce, souvent infondés. Sur la (sa) vie personnelle, des goûts qui le regardent et ont, dans le fond, un intérêt pour lui seul. Mais sur son sujet, celui de son dernier roman, il est féroce, remarquable, destructeur sans merci de ce qui devrait être détruit. Jugez-en ! Si vous voulez sortir des sentiers battus, vous aventurer dans des zones incertaines, vous êtes servis. Mais plus encore : ce par quoi vaut l’entretien, la juste, savoureuse et salvifique critique du microcosme médiatique. JSF

Il y a de tout dans cet entretien sans analogue paru dans la dernière livraison du Figaro magazine [27.XII]. Du très bon et du pas bon du tout. Des jugements politiques à l’emporte-pièce, souvent infondés. Sur la (sa) vie personnelle, des goûts qui le regardent et ont, dans le fond, un intérêt pour lui seul. Mais sur son sujet, celui de son dernier roman, il est féroce, remarquable, destructeur sans merci de ce qui devrait être détruit. Jugez-en ! Si vous voulez sortir des sentiers battus, vous aventurer dans des zones incertaines, vous êtes servis. Mais plus encore : ce par quoi vaut l’entretien, la juste, savoureuse et salvifique critique du microcosme médiatique. JSF

France Inter, humoristes conventionnés, politiquement correct… Beigbeder flingue à tout-va.

France Inter, humoristes conventionnés, politiquement correct… Beigbeder flingue à tout-va.

ENTRETIEN EXCLUSIF – Son nouveau roman est l’événement de la rentrée éditoriale. Notre chroniqueur y règle ses comptes avec la station de radio du service public et s’interroge sur la place dévolue au sarcasme et au ricanement dans la société médiatique et politique. Il se livre au Figaro Magazine.

Entretien par Jean-René Van der Plaetsen

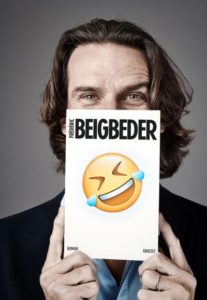

«Le rire est indispensable à la vie mais il ne doit pas gouverner», selon Frédéric Beigbeder. ©Emanuele Scorcelletti

Vous soutenez dans votre nouveau roman, qui est une satire du monde des médias et des amuseurs publics, que nous sommes entrés dans l’ère du sarcasme et du ricanement. Pouvez-vous développer ce point de vue ?

En réalité, il y a vingt types d’humour et il est stupide de généraliser. Je ne peux parler que de mes goûts : j’aime le non-sens anglo-saxon, les dessins du New Yorker, l’humour noir de Charlie Hebdo (puni de mort par les islamistes), le décalage verbal d’Édouard Baer, les jeux de mots de Stéphane De Groodt, le burlesque de Jonathan Lambert, le laconisme cruel de Gaspard Proust, l’emphase truculente de Benoît Poelvoorde…

En réalité, il y a vingt types d’humour et il est stupide de généraliser. Je ne peux parler que de mes goûts : j’aime le non-sens anglo-saxon, les dessins du New Yorker, l’humour noir de Charlie Hebdo (puni de mort par les islamistes), le décalage verbal d’Édouard Baer, les jeux de mots de Stéphane De Groodt, le burlesque de Jonathan Lambert, le laconisme cruel de Gaspard Proust, l’emphase truculente de Benoît Poelvoorde…

Mais j’en ai ras-le-bol des petits rires autosatisfaits de nombreux fonctionnaires du rire, qui glissent des leçons de morale dans leurs billets prévisibles de chansonniers politiques dignes du Don Camilo, bien à l’abri derrière l’institution et le prestige du service public. Je vais probablement devenir à mon tour leur tête de turc et je l’aurai bien mérité. Je vais me faire traiter de vieux con et cela me convient car c’est exactement ce que je suis.

À en croire le personnage principal de votre roman, la directrice des programmes d’une radio de service public, en laquelle on reconnaît aisément France Inter, a fait de cette station une « machine à vannes » pour relancer des audiences en berne. D’où le recours aux clowns et autres humoristes plutôt qu’aux journalistes. Or, vous discernez dans ce phénomène une dictature du sarcasme qui serait une forme de fascisme. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?

L’invasion date de 2014 et le résultat est là : du point de vue des audiences, c’est un succès. D’ailleurs le phénomène ne concerne pas que France Inter mais toutes les radios et les télés. On ne pense qu’à se gausser pour oublier la décadence, le réchauffement, la crise, le chômage, que sais-je ? Mais ces rires permanents ont quelque chose de fatigant à l’oreille. Et anesthésiant pour la pensée. Aujourd’hui, si l’on était à bord du Titanic, il n’y aurait plus d’orchestre pour accompagner le naufrage mais un comédien de stand-up qui dirait : « Waow les gars, vous trouvez pas que c’est vachement humide par ici ? »

Peut-être que nous avons ce que nous méritons. Il fallait rire après la guerre, puis rire lors de la fin des idéaux. L’Occident en avait besoin. Mais je me demande: peut-on se moquer des moqueurs ? Je suis sans doute le plus mal placé pour le faire, étant moi-même adepte de l’humour le plus nihiliste depuis la création du Caca’s Club en 1984. Mais je tire la sonnette d’alarme. Quand un discours ne peut plus être contesté, c’est que quelque chose ne va plus en démocratie.

Comment voulez-vous débattre sérieusement avec un clown ? Le dégagisme l’emporte partout dans le monde. Le slogan politique du mouvement Cinq Etoiles en Italie était « Vaffanculo » ! En France, Macron a gagné parce qu’il était dégagiste. Nous avons eu de la chance qu’il ne soit pas exactement le Joker, mais que se passera-t-il la prochaine fois ? Les nombreux animateurs de late shows américains ont tellement tapé sur Trump qu’ils lui ont préparé le terrain. Même chose avec l’establishment anglais, unanimement anti-Brexit et unanimement perdant. L’excès de rire engagé aurait-il pavé la route aux démagogues ? Je me trompe peut-être, je ne suis pas politologue. Mais le fun permanent a démontré son impuissance dans ces pays-là. Quand on passe sa vie à tout dézinguer, il ne faut pas jouer les étonnés quand le dézingage l’emporte.

Vous décrivez une matinale dans une radio publique comme étant un rendez-vous quotidien, à une heure de grande écoute, autour d’un animateur et de chroniqueurs qui forment une somme d’ego incapables de s’intéresser à autre chose que leur petit monde et leur petite personne. Vous ne forcez pas un peu le trait ?

Bien sûr que si, c’est le principe de la satire. Ce qui m’a fasciné dans « Le 7/9 », c’est cette sensation d’être au cœur du réacteur de l’information nationale. Quand j’y suis arrivé en 2015, la matinale d’Inter n’était pas encore l’émission la plus écoutée de France. Et j’ai été viré précisément le matin de 2018 où elle l’est devenue ! Aucun des rebelles du service public, si habitués à s’élever contre la moindre injustice, ne m’a alors soutenu. J’ai été éjecté en une journée sans la moindre protestation. Cela en dit long sur la terreur qui règne dans cette enceinte soi-disant bobo et décontractée. Mais encore une fois, mon cas personnel n’a aucun intérêt. Mon roman cherche à décrire un pouvoir nouveau. 99 francs date de l’an 2000 : ce nouvel épisode aurait pu s’intituler Vingt ans après si ce n’était déjà pris par Alexandre Dumas ! Mon but n’est pas de balancer sur la matinale d’Inter. Ce serait parfait pour un article de journal mais là j’écris un roman. C’est la fin d’une trilogie sur l’autodestruction du système capitaliste. Le triple suicide de la démocratie occidentale à cause de trois fléaux : 1) la publicité, 2) le «fashion fascism» et 3) la dérision obligatoire qui fait autant sinon plus de dégâts à cause de ce que j’appelle « l’immunité humoristique ».

Cette immunité conférée par la drôlerie, vous affirmez qu’elle est devenue obligatoire aujourd’hui. Que nous sommes, en quelque sorte, entrés dans « la démocratie du pouet pouet ». Qu’est-ce qui vous permet d’affirmer cela ?

L’élection de Boris Johnson il y a quinze jours. Celle de Beppe Grillo en Italie, de Zelensky en Ukraine, de Marjan Sarec en Slovénie. Tous clowns professionnels. Et je ne cite pas Trump parce qu’il est drôle sans le faire exprès. Les comiques prennent le pouvoir partout car, je le répète, il est impossible de débattre avec eux. Ils font de l’audimat, séduisent les masses en critiquant tout, sont élus parce qu’ils disent et font n’importe quoi. La situation est gravissime : le bouffon du roi, c’est salutaire ; le bouffon qui devient le roi, c’est l’apocalypse. Regardez l’échec de la COP25 à Madrid: il est là, le vrai suicide en direct, bien plus grave que celui d’Octave Parango dans «Le 7/9» de France Publique !

Octave Parango, le héros de votre roman, est en effet chroniqueur sur cette station de radio et, un jour, il se fait virer en direct, n’ayant pas préparé sa chronique. C’est exactement ce qui vous est arrivé. Au fond, ce roman est un règlement de comptes, comme le furent « 99 francs » et « Au secours, pardon » ?

J’espère que c’est davantage qu’un règlement de comptes car je suis ridiculement ambitieux : j’aimerais transformer mon expérience personnelle en roman satirique. J’ai toujours fait la même chose : partir d’une mésaventure réelle pour imaginer une fiction. Les aventures d’Octave Parango dans la publicité, le mannequinat ou les médias me permettent de dépasser ma petite existence. Les lecteurs croient que je suis Octave, mais c’est faux. Comme dit Robert Goolrick : « Ce jeu de masques me donne un refuge sûr et anonyme où je peux livrer les secrets les plus profonds de mon cœur.» J’ai toujours raconté les milieux que j’ai traversés. Je ne prends personne par surprise. Ce qui est bizarre c’est de m’embaucher… au passage, je remercie Le Figaro Magazine de toujours me compter parmi ses chroniqueurs ! Laurent Ruquier, quand il engage Christine Angot, sait qu’un jour elle racontera les coulisses de son émission, mais elle ne publiera jamais une « merde de témoignage » (sic), ce sera du Angot ! Ce qui est reconnaissable, c’est mon style. Je ne dis pas que j’écris bien, mais j’écris comme moi : jouissance du cynisme laconique, romantisme tempéré par l’obsession sexuelle, pessimisme surmonté par les abus de narcotiques… Mes employeurs savaient que j’allais tout raconter. Alors pourquoi m’ont-ils engagé ? C’est à eux qu’il faut poser la question. Je pense qu’ils voulaient être des personnages de roman.

Vous écrivez que cette station de radio de service public semble être un lieu libre, ouvert, hospitalier, or, tous ses employés ne pensent qu’à en partir. C’est bien comme cela que ça se passe dans la vraie vie ?

Les salaires étant plus élevés ailleurs, des départs se produisent régulièrement. Mais il ne faut pas prendre tout ce qu’Octave dit au pied de la lettre : il y a aussi des passionnés désintéressés. Personnellement, je perdais de l’argent en payant le train et l’hôtel pour venir à Paris chaque jeudi contre 250 €. Les auditeurs s’imaginent que les humoristes du service public sont payés des fortunes avec leurs impôts : qu’ils se rassurent. Ils se font juste un nom pour pouvoir partir chez Yann Barthès ou remplir leurs tournées de one-man-show. Ici, veuillez imaginer un smiley avec des dollars à la place des yeux.

Tous les acteurs de cette comédie sont aisément reconnaissables derrière leurs noms de personnages qui sont des faux nez. Vous n’avez pas souhaité prendre quelques précautions avec des personnes qui vont désormais vous haïr ?

Elles auraient tort de le prendre personnellement. Prenons l’exemple de 99 francs. Si j’avais laissé le nom de mes collègues de la Young, j’aurais publié un pamphlet sur la pub des années 1990 et non une fable qu’on peut relire encore vingt ans plus tard. En modifiant les noms, les personnes réelles deviennent des archétypes. Il y a l’animateur stressé, la patronne débordée, l’assistante fatiguée, la chroniqueuse pas drôle… Mon but (pardon pour ma prétention) n’est pas de faire du mal à ces gens, mais bien de les rendre éternels. Le comte Greffulhe était furieux contre Proust qui en a fait le personnage du duc de Guermantes ; or, il aurait dû le remercier, car c’est grâce à Proust si l’on se souvient de lui.

Vous montrez comment s’impose dans une radio la pensée unique, si souvent décrite par de nombreux essayistes, et comment chaque semaine certaines personnes, en général toujours les mêmes, sont prises pour cibles – ce que vous appelez la « Tête de Turc du moment ». Là encore, vous n’exagérez pas pour les besoins de la satire ?

Non, sur ce point, j’ai plutôt eu tendance à m’autocensurer. Par exemple, je n’ai pas évoqué l’acharnement sur mes amis Yann Moix ou Roman Polanski. C’est une des choses qui m’ont le plus révolté : comment des jeunes gens de gauche, qui se disent ouverts et tolérants, peuvent passer leur temps à enfoncer des personnes déjà à terre ? S’il n’y avait qu’une caricature, ce ne serait pas grave, mais la répétition à toute heure de la journée provoque un phénomène de meute. Je cite l’exemple de l’incarcération de Carlos Ghosn : des rigolos libertaires qui se réjouissent qu’on jette un homme en prison sans jugement ? Non mais on va où, là ? Les blagueurs sont libres, mais ils ne se rendent pas compte des dégâts qu’ils font sur des êtres vivants, et je ne parle même pas du principe de la présomption d’innocence, dont les humoristes comme les réseaux sociaux se fichent intégralement. On ne va pas demander à des comiques troupiers d’avoir une éthique. Je précise que si je le sais, c’est parce que je le faisais aussi. J’étais une hyène ricaneuse comme les autres ! Pour savoir sur qui taper chaque semaine, il me suffisait de regarder « Quotidien » ou « Touche pas à mon poste ». Il y a un bouc émissaire hebdomadaire, c’est facile.

Est-ce le rôle du service public de la radio d’être le chien de garde d’une idéologie ?

Je vois où vous essayez de m’entraîner mais je ne tomberai pas dans le panneau ! La preuve que France Inter n’est pas idéologue, c’est de m’avoir engagé. Les dirigeants savaient que j’écrivais des livres satiriques, ils savaient que j’étais employé chez vous, au Fig Mag. Reconnaissons-leur une curiosité, un éclectisme et un désir de rééquilibrer les opinions. Je pense que le problème est plus diffus et incontrôlé : il y a certaines vannes qui se disent et d’autres pas, il y a des modes dans l’humour comme dans le milieu intellectuel… Et l’on en arrive à cette impression, bizarre et involontaire, que tous pensent à peu près la même chose au même moment. C’était exactement pareil sur Canal+ quand j’y travaillais : les auteurs des « Guignols » étaient des mecs superbrillants et adorables en privé, mais leurs cibles étaient détruites avec acharnement. Je me souviens en avoir parlé avec Françoise Sagan, dont la marionnette était une débile droguée, inintelligible, avec des sous-titres. Moi aussi ils me montraient toujours en train de sniffer : je suis fier d’avoir eu ceci de commun avec l’auteur de Bonjour tristesse. Johnny Hallyday aussi détestait sa marionnette, qui faisait souffrir sa fille à l’école.

Pensez-vous que France Inter remplisse bien sa mission de service public ?

Je vais vous étonner mais ma réponse est oui, absolument, et sans le moindre doute. C’est la meilleure radio actuelle, la plus intelligente et la plus créative. C’est parce que j’aime cet endroit que je le critique si frontalement. Quand j’étais adolescent, des gens comme Pierre Bouteiller et Bernard Lenoir m’ont élevé, tous les soirs. On ne passe pas deux ans à bosser sur un sujet qu’on n’aime pas. J’ai lu dans Le Parisien que je « flinguais » France Inter mais je ne suis pas d’accord ! Je cherche à lancer un débat sur l’omnipotence du rire sardonique. C’est ma propre religion de la déconne que je veux analyser. Il y a urgence, car on commence à entrevoir les conséquences politiques de cette fuite en avant dans le mouahahaha.

Quelles devraient être aujourd’hui les caractéristiques d’un vrai service public de radio ?

Je pense qu’il faut poser cette question au gouvernement qui est en train de réduire le budget d’une antenne au moment où elle triomphe. Au risque de choquer les lecteurs du Figaro, je comprends la grève de Radio France. C’est une curieuse façon de récompenser le succès que de couper les vivres à une équipe qui gagne. Par ailleurs, je me sens incompétent pour répondre sur les programmes car si le Conseil supérieur de l’audiovisuel me nommait président de Radio France, je demanderais à Michka Assayas de passer ses disques 24 heures sur 24 ! Et bien entendu « Le Masque et la Plume » serait quotidien.

Pourquoi avez-vous accepté d’être chroniqueur sur France Inter ?

Très bonne question. En 2015, je débarque en tant qu’écrivain le jeudi à 8 h 55 dans une case comique en remplacement de Vincent Dedienne ! Or, je ne suis pas humoriste ! Cela n’a aucun sens ! Mais je me suis dit : c’est passionnant d’essayer. J’ai tenté diverses tonalités. Parfois ça marchait, parfois c’était le bide total. Quand je sortais du schéma imposé (blaguer sur l’actu du jour) cela ne fonctionnait jamais, les autres me regardaient avec politesse et compassion. C’est sûrement dû à mon manque de talent pour le stand-up… et j’avais clairement un problème d’horaire ! Mon livre est aussi un hommage à ce métier d’humoriste. C’est terriblement angoissant. On bosse trois jours pour trois minutes de chronique. Je crois que personne ne se rend compte de la pression que cela engendre.

Cette douleur m’a fait réfléchir. Pourquoi me suis-je imposé cette torture hebdomadaire pendant trois ans ? Et que signifie ce besoin de ricanement permanent sur l’info qui ne mène nulle part ? Il me semble que c’est propre à ma génération. Les enfants des baby-boomers, les « postsoixante-huitards », sont des hédonistes ironiques et des cyniques désabusés… Nos années 1990 furent une après-guerre froide. Nous avons fêté la Libération d’une non-guerre. La dérision fut réellement le seul credo de ma génération. Bon, si je suis honnête, j’ai aussi accepté par narcissisme, pour entendre des compliments dans le TGV Paris-Saint-Jean-de-Luz.

Vous écrivez que « l’humour de droite n’est pas la politesse du désespoir mais l’excuse du pessimisme ». Comment définiriez-vous l’humour de gauche ?

Encore une question piège, mais tu ne m’auras pas, JR ! Le boulot des humoristes, c’est de douter de tout. Mais parfois, ils perdent ce doute. Ils sont engagés, convaincus d’avoir raison. Ils défendent leur point de vue, se mettent à vouloir sauver le monde ou les migrants, protéger la veuve et l’orphelin. Ce n’est plus du doute mais de l’embrigadement. Le long discours humaniste à la fin du Dictateur est ce qui a le moins bien vieilli chez Chaplin. Les humoristes militants cessent d’être drôles : de même que les romans engagés sont illisibles car trop démonstratifs, lourds, avec des personnages manichéens. Le cas de Guy Bedos est assez symptomatique, car il a fait les deux : sketches décalés et humour engagé. Or, ce qu’on retiendra de lui, ce sont les sketches géniaux – écrits par Dabadie mais fantastiquement interprétés – comme La Drague ou Le Boxeur, et non ses commentaires politiques.

Votre roman se déroule dans le 8e arrondissement, en pleine crise des « gilets jaunes ». « Ce qui est suicidaire, écrivez-vous, c’est d’avoir créé une catégorie de la population qui n’a plus rien à perdre. » Y a-t-il un lien entre le cynisme des politiques ou des amuseurs publics et ce mouvement de révolte populaire ?

Oui, je le crains. Dans son Discours de la servitude volontaire, La Boétie parle des distractions qui servent à maintenir le peuple dans l’asservissement. Nous avons rigolé pendant les trente dernières années pour oublier que notre pays perdait son rang dans le monde. Les « gilets jaunes », c’est une grosse claque de réalité à la face des plaisantins impuissants. Quand le mouvement est né spontanément en novembre 2018, mes collègues humoristes étaient tétanisés. Ils ne savaient pas comment en parler, s’il fallait être pour ou contre. C’était hallucinant. Nous sentions que nous étions dans le viseur. Les pseudo- rebelles du 16e arrondissement (où se trouve la Maison de la Radio) avec leurs casques audio tremblaient de peur devant les vrais insurgés à casques de moto qui foutaient le feu à l’avenue Kléber, de l’autre côté du Trocadéro.

Vous affirmez dans ce roman que la révolution gronde et que nous n’y comprenons rien parce que la plèbe enrage contre des élites déconnectées. Vous croyez vraiment que le Grand Soir est pour bientôt ?

Le Grand Soir a lieu en ce moment, partout dans le monde. Le capitalisme est en train de s’autodétruire, ne le voyez-vous pas ? Je pense souvent à la phrase géniale de cette dame en gilet jaune qui a dit : « Vous vous inquiétez pour la fin du monde, mais nous nous inquiétons pour la fin du mois .» Très bel aphorisme, un vrai slogan digne de Guy Debord. On pourrait néanmoins compléter cette phrase en disant que les deux vont peut-être coïncider : que faire si la fin du monde est à la fin du mois ? La situation de la planète va nous obliger à cesser de ricaner. Un autre de mes titres pour ce roman était : La fête est finie mais je le trouvais trop triste.

C’est entendu, le rire ne peut pas être le cœur de l’existence, comme on cherche à nous le faire croire. Dans votre roman, l’un des rares motifs d’engagement – et peut-être la seule lueur d’espoir – est le combat pour la préservation de la planète que les jeunes générations ont entrepris. Tout n’est donc pas perdu ?

Il faut bien que je croie en quelque chose. J’ai trois enfants et je compte sur eux pour me sauver. Et aussi, un peu, sur Dieu. S’Il existe, je crois qu’Il est temps qu’Il se manifeste. Dans Le Nom de la rose, Umberto Eco imagine un tome II de la Poétique d’Aristote consacré à la comédie. Et l’Église veut interdire le livre, qui finit brûlé. Je me suis demandé pourquoi les catholiques ont longtemps condamné le rire, considéré comme une grimace du diable. Évidemment que le rire est nécessaire, il est hors de question de le censurer, blaguer avec des amis est ce que je préfère au monde. Mais quand il n’y a plus rien d’autre, la sincérité disparaît, la vérité aussi, la beauté se meurt, la culture est menacée. Ouvrons les yeux ! La planète se réchauffe et les chefs d’État gouvernent par tweets rigolos ! Le smiley en couverture de mon roman est l’émoji le plus envoyé chaque jour dans le monde. Des centaines de milliards « d’hommes qui rient » de Victor Hugo sont envoyés chaque jour ! Ce hiéroglyphe simpliste est le visage balafré et clownesque de notre époque dépressive. La nouvelle génération nous en veut et elle a bien raison. Ce qu’on commence à comprendre, c’est que les babas cools des sixties avaient cinquante ans d’avance. Les jeunes disent « hipsters » mais le mot idoine, c’est « hippies ». Les hippies avaient raison, c’est pourquoi je me suis laissé pousser les cheveux et la barbe ! Les jeunes ne mangent que des légumes bio, refusent l’hyperconsommation et le plastique, recyclent tout, roulent en voiture électrique, ne prennent pas l’avion… La prochaine utopie est là : cultiver son jardin, comme dit Voltaire, dialoguer avec les animaux comme dans un roman de Colette ou s’exiler dans une cabane comme Sylvain Tesson, partir dans un village du Pays basque façon Paul-Jean Toulet, pour contempler la mer, le ciel, lire des livres… Hier, j’ai fait la fête à Biarritz de midi à 19 heures. Ce livre scelle mes adieux à la nuit. Mon avenir c’est la teuf en plein jour… la fièvre du dimanche après-midi.

Il faut bien que je croie en quelque chose. J’ai trois enfants et je compte sur eux pour me sauver. Et aussi, un peu, sur Dieu. S’Il existe, je crois qu’Il est temps qu’Il se manifeste. Dans Le Nom de la rose, Umberto Eco imagine un tome II de la Poétique d’Aristote consacré à la comédie. Et l’Église veut interdire le livre, qui finit brûlé. Je me suis demandé pourquoi les catholiques ont longtemps condamné le rire, considéré comme une grimace du diable. Évidemment que le rire est nécessaire, il est hors de question de le censurer, blaguer avec des amis est ce que je préfère au monde. Mais quand il n’y a plus rien d’autre, la sincérité disparaît, la vérité aussi, la beauté se meurt, la culture est menacée. Ouvrons les yeux ! La planète se réchauffe et les chefs d’État gouvernent par tweets rigolos ! Le smiley en couverture de mon roman est l’émoji le plus envoyé chaque jour dans le monde. Des centaines de milliards « d’hommes qui rient » de Victor Hugo sont envoyés chaque jour ! Ce hiéroglyphe simpliste est le visage balafré et clownesque de notre époque dépressive. La nouvelle génération nous en veut et elle a bien raison. Ce qu’on commence à comprendre, c’est que les babas cools des sixties avaient cinquante ans d’avance. Les jeunes disent « hipsters » mais le mot idoine, c’est « hippies ». Les hippies avaient raison, c’est pourquoi je me suis laissé pousser les cheveux et la barbe ! Les jeunes ne mangent que des légumes bio, refusent l’hyperconsommation et le plastique, recyclent tout, roulent en voiture électrique, ne prennent pas l’avion… La prochaine utopie est là : cultiver son jardin, comme dit Voltaire, dialoguer avec les animaux comme dans un roman de Colette ou s’exiler dans une cabane comme Sylvain Tesson, partir dans un village du Pays basque façon Paul-Jean Toulet, pour contempler la mer, le ciel, lire des livres… Hier, j’ai fait la fête à Biarritz de midi à 19 heures. Ce livre scelle mes adieux à la nuit. Mon avenir c’est la teuf en plein jour… la fièvre du dimanche après-midi.

Une dernière question : avez-vous conscience que vous êtes désormais « grillé » auprès du service public – qu’il s’agisse de chaînes de télévision ou de stations de radio ?

Cela va être un test intéressant pour savoir si les champions de la dérision sont capables d’en avoir sur eux-mêmes. Je participe au « Masque et la Plume » tous les mois avec fierté. Nous verrons bien si je suis convoqué le mois prochain… Pardon, mais je ne vois pas de meilleure conclusion à notre conversation que le titre de mon roman. ■

Désolé mais je pense que la cas Carlos Ghosn n’est guère défendable; En effet son ubris et sa rapacité l’ont perdu. Plus haut on monte plus il faut être exemplaire et la matière beaucoup de gens ont perdu leur crédibilité. S’ils ne s’en aperçoivent pas dommage pour eux : plus dure est la chute.