![]() Il fut un temps pas si lointain – le rédacteur de ces lignes l’a vécu – où il était assez mal vu à l’Action française – parfois interdit – de citer Georges Bernanos. C’était la survivance de querelles anciennes que l’on n’avait pas su surmonter. Les choses ont bien changé aujourd’hui. Bernanos est très présent, très commenté, très louangé aujourd’hui à l’A.F. et, bien-sûr, au-delà. Mais en parle-t-on toujours en connaissance de cause ?

Il fut un temps pas si lointain – le rédacteur de ces lignes l’a vécu – où il était assez mal vu à l’Action française – parfois interdit – de citer Georges Bernanos. C’était la survivance de querelles anciennes que l’on n’avait pas su surmonter. Les choses ont bien changé aujourd’hui. Bernanos est très présent, très commenté, très louangé aujourd’hui à l’A.F. et, bien-sûr, au-delà. Mais en parle-t-on toujours en connaissance de cause ?

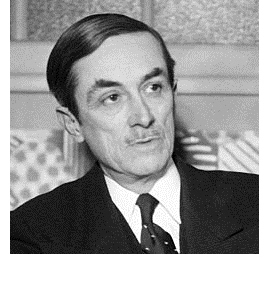

Je Suis Français a choisi de remonter aux sources de la relation entre Georges Bernanos, Charles Maurras et l’Action française dans son ensemble, en publiant de larges extraits de l’évocation qu’en donne Henri Massis* dans son Maurras et notre temps. Massis a vécu les événements qu’il relate de très près, il en a été l’un des acteurs, très proche des protagonistes. C’est, à notre sens, une source incontournable pour qui veut savoir et comprendre.

Je Suis Français a choisi de remonter aux sources de la relation entre Georges Bernanos, Charles Maurras et l’Action française dans son ensemble, en publiant de larges extraits de l’évocation qu’en donne Henri Massis* dans son Maurras et notre temps. Massis a vécu les événements qu’il relate de très près, il en a été l’un des acteurs, très proche des protagonistes. C’est, à notre sens, une source incontournable pour qui veut savoir et comprendre. ![]()

* Henri Massis – Wikipédia

Dernières pensées…

Dernières pensées…

A quoi Bernanos désormais songeait-il? Il songeait à sa vie, à sa vie toute pleine de morts, à ce petit garçon qu’il avait été et qui était « le plus mort des morts », mais qui ‘allait bientôt reprendre sa place à la tête de sa vie, rassemblant ses pauvres années jusqu’à la dernière, « comme un jeune chef ses vétérans, ralliant la troupe en désordre », et entrer le premier dans la Maison du Père ? Il songeait aussi à ses morts, à ses parents dont la tendresse sacrée, après l’avoir si longtemps défendu contre la mort, avait formé son coeur à la vérité éternelle. Il songeait à la mort de sa mère, de sa sainte femme de mère, qui l’attendait dans la douce paix de Dieu. Il songeait à la mort de son père, atteint, lui aussi, du même mal que le sien, une de « ces affreuses tumeurs qui sont bien la plus sinistre espèce des maladies et la plus misérable pour le pauvre cadavre humain ».

« Les premiers jours, nous disait-il alors, les premiers jours ont été durs à surmonter… L’horrible pensée est à présent familière ; on lui a fait sa place, bon gré mal gré dans notre vie. La nécessité de jouer la comédie au pauvre malade qui ne se doute de rien, contribue encore à créer cette habitude détestable. Que vous dire ? ajoutait-il. L’imagination ne se révolte déjà plus, et le cœur se lève de dégoût à l’idée que ce consentement pourrait se lire sur mon front ? Si j’étais moins dressé à lire en moi, je parlerais de ma résignation chrétienne, et j’en tirerais sans doute quelque fierté. Mais je sais bien que c’est là précisément le sommeil des apôtres, à deux pas de leur maître agonisant. Ah ! mon ami, qu’il est donc vrai que nous devons mourir seuls ! Je me souviendrai de cette heure-là quand mon heure à moi sonnera. » Oui, Bernanos devait alors s’en souvenir…

Il se souvenait aussi de ses amis, car il avait beaucoup donné à l’amitié, et l’amitié lui avait presque tout repris parce qu’il en avait peut-être exigé trop. « Un ami, rien qu’un ami, je n’en demandais pourtant pas beaucoup ! » disait-il un jour. Trop tard, il était trop tard ! Mais le moment était venu de veiller au salut éternel de tous ceux qui l’avaient approché dans sa vie, qui s’étaient détournés de lui, quand ce n’était point lui qui s’était détourné d’eux ! « Ces jours-là, dit l’abbé Pezeril, il me parlait des âmes qu’il croyait en péril ou qui lui étaient les plus chères » « Un tel, il faudra lui dire ceci… Je vous en supplie, occupez-vous de tel autre… Celui-ci, actuellement, vous ne pouvez rien pour lui, parce que… mais j’ai confiance, priez pour cet autre, aimez-le pour moi, il a tellement souffert. »

Ainsi de son cœur surgissaient des noms et des images (et je sais que celle de Maurras lui fut présente, qu’il prononça son nom). Un matin, ne lança-t-il pas ironiquement à, l’abbé Pezeril « Si encore j’avais la santé de Pétain...» et ce fut pour enchaîner : « La forfaiture de Pétain, c’est incompréhensible… Laval, lui, c’était dans l’ ordre. Mais Pétain ! Mais Pétain ! ». «Brusquement son visage devint absent, dit le prêtre. Sans craindre d’être hors de propos, il leva la main, fit un signe et comme.un agonisant : « Pétain, Laval, je les bénis ! »

Ainsi de son cœur surgissaient des noms et des images (et je sais que celle de Maurras lui fut présente, qu’il prononça son nom). Un matin, ne lança-t-il pas ironiquement à, l’abbé Pezeril « Si encore j’avais la santé de Pétain...» et ce fut pour enchaîner : « La forfaiture de Pétain, c’est incompréhensible… Laval, lui, c’était dans l’ ordre. Mais Pétain ! Mais Pétain ! ». «Brusquement son visage devint absent, dit le prêtre. Sans craindre d’être hors de propos, il leva la main, fit un signe et comme.un agonisant : « Pétain, Laval, je les bénis ! »

Depuis l’opération, les médecins savaient que Bernanos était perdu. Au moins essayait-on de reporter l’échéance, mais lui-même n’était pas dupe : « Je suis foutu… C’est absolument fini… » Le samedi 3 juillet, comme l’abbé Pézeril récitait un Notre Pire et, disait : « Délivrez-nous du mal », Bernanos, de sa voie, de tête, s’écria : « Oui… Père… Père… par votre fils Jésus-Christ, ne me faites plus de mal…», le répétant, le répétant encore… Le dimanche soir, Georges Bernanos entrait dans le coma. Dans la nuit du lundi, il mourait, sans qu’aucun pli de son visage eût remué. Sur ses lèvres un sourire s’était posé, le sourire qu’il avait si longtemps étouffé, et dont il disait lui-même : « Je ne le libérerai qu’à ma mort. » (À suivre) ■

Depuis l’opération, les médecins savaient que Bernanos était perdu. Au moins essayait-on de reporter l’échéance, mais lui-même n’était pas dupe : « Je suis foutu… C’est absolument fini… » Le samedi 3 juillet, comme l’abbé Pézeril récitait un Notre Pire et, disait : « Délivrez-nous du mal », Bernanos, de sa voie, de tête, s’écria : « Oui… Père… Père… par votre fils Jésus-Christ, ne me faites plus de mal…», le répétant, le répétant encore… Le dimanche soir, Georges Bernanos entrait dans le coma. Dans la nuit du lundi, il mourait, sans qu’aucun pli de son visage eût remué. Sur ses lèvres un sourire s’était posé, le sourire qu’il avait si longtemps étouffé, et dont il disait lui-même : « Je ne le libérerai qu’à ma mort. » (À suivre) ■