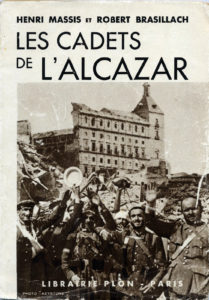

![]() Nous vous proposons ide lire intégralement l’ouvrage publié sous ce titre par Henri Massis et Robert Brasillach, chez Plon, en 1936, après que le siège de l’Alcazar se soit achevé par l’héroïque victoire des troupes du général Franco. À l’heure où la République française est devenue coutumière d’hommages assez dérisoires rendus à presque n’importe qui, le récit de la résistance victorieuse des Cadets de l’Alcazar nous rendra l’exemple du pur et véritable héroïsme. C’est presque un reportage. Il émeut souvent, il peut aussi rendre confiance.

Nous vous proposons ide lire intégralement l’ouvrage publié sous ce titre par Henri Massis et Robert Brasillach, chez Plon, en 1936, après que le siège de l’Alcazar se soit achevé par l’héroïque victoire des troupes du général Franco. À l’heure où la République française est devenue coutumière d’hommages assez dérisoires rendus à presque n’importe qui, le récit de la résistance victorieuse des Cadets de l’Alcazar nous rendra l’exemple du pur et véritable héroïsme. C’est presque un reportage. Il émeut souvent, il peut aussi rendre confiance. ![]()

LES CADETS DE L’ALCAZAR

LES CADETS DE L’ALCAZAR

Les Rouges, depuis cinq jours, ont occupé Tolède.

Dès le 22 juillet, le colonel don José Moscardo y Ituarte, commandant de l’École des Cadets, a dû s’enfermer dans l’ Alcazar avec tous ceux que l’avance des miliciens a contraints à y chercher refuge. Il y a près d’une semaine qu’ils vivent à l’abri de ses lourdes murailles, prêts à subir un siège, dont tout alors leur fait croire qu’ils verront bientôt la fin.

Cette cinquième journée a été relativement calme rien que des escarmouches entre miliciens et gardes. civils, parmi les étroites ruelles qui montent de la place Zocodovèr.

Soudain, dans le bureau du colonel, l’appel du téléphone retentit (car les assiégeants l’utilisent toujours pour transmettre leur sommation aux défenseurs de l’ Alcazar) :

— Colonel Moscardo ? interroge une voix au bout du fil.

Que lui veut-on encore? A tous les appels qu’on lui a adressés, ces jours derniers, pour qu’il consentît à se rendre, n’a-t-il pas invariablement répondu non ? Mais déjà la voix poursuit :

– Votre fils est notre prisonnier… Si vous ne vous rendez pas, nous le fusillerons.

A peine le colonel Moscardo a-t-il répondu : « Je ne me rendrai jamais ! » qu’il reconnaît, au téléphone, la voix de son fils, un jeune homme de dix-huit ans qui faisait les études d’ingénieur à Madrid et dont il ignorait encore qu’il fût à Tolède entre les mains de l’ennemi.

– Père, entend-il soudain, les hommes qui sont là disent qu’ils vont me fusiller… Rassurez-vous, ils ne me feront rien…

– Pour sauver ta vie, mon fils, ils veulent me prendre l’honneur et celui de tous ceux qui me sont confiés… Non, je ne livrerai pas l’Alcazar… Remets donc ton âme à Dieu, mon enfant, et que sa volonté soit faite.

… D’une main tremblante, le colonel Moscardo. n’a pas raccroché l’appareil qu’il entend un feu de salve déchirer l’air du soir, puis retentir jusqu’au fond du ravin qui cerne la citadelle.

Les Rouges ont tué son fils, qui est mort en criant : « Vive l’Espagne ! Vive le Christ Roi ! »

Les Rouges ont tué son fils, qui est mort en criant : « Vive l’Espagne ! Vive le Christ Roi ! »

Il n’y aurait qu’à frémir, puis à s’incliner, admirer, si, dans les sanglantes ténèbres de cette guerre d’Espagne, où les fils d’une même race manifestent un égal mépris pour la mort, de tels héros ne faisaient briller de sublimes clartés.

Un si digne, un si beau, un si saint langage nous découvre le sens d’une ,lutte où sont aux prises les forces farouches, celles qui avilissent, défigurent un malheureux peuple, et les nobles énergies qui veulent sauver ce qui ne lui semble plus que des chimères : la foi, la fierté, l’honneur de l’homme espagnol et de l’homme tout court.

Toute l’histoire de l’Espagne s’inscrit ainsi dans une suite d’images violemment contrastées, couleur de sang et d’or. La résistance des Cadets de l’Alcazar est la dernière -de toutes et l’une des plus belles : elle incarne l’âme espagnole en un puissant symbole qui, dès l’abord, a transfiguré ces combats,

LE SOULÈVEMENT NATIONAL.

La très noble, la très loyale, l’impériale Tolède — dont Barrès disait de façon prophétique « Elle s’effondrera avant que de se démentir » – Tolède s’était insurgée dès les premiers jours de la Révolution.

La très noble, la très loyale, l’impériale Tolède — dont Barrès disait de façon prophétique « Elle s’effondrera avant que de se démentir » – Tolède s’était insurgée dès les premiers jours de la Révolution.

L’ancienne capitale de l’Espagne était restée généralement fidèle aux idées nationales. Quand le Frente popular triompha, aux élections de février 1936, elle avait envoyé des députés modérés au Parlement. Mais l’agitation révolutionnaire commençait pourtant à s’y faire sentir, et des groupes d’ouvriers, affiliés aux divers partis marxistes, avaient naguère tenté d’y fomenter des troubles.

Vers le mois de juillet, après de nombreux meetings, où leurs orateurs s’étaient efforcés de rallier les masses paysannes, Tolède semblait gagnée à son tour.

Quelques semaines avant le soulèvement du général Franco, des bagarres avaient éclaté dans la ville même, entre les Cadets de l’École militaire et des vendeurs de journaux extrémistes, à qui des ouvriers s’étaient joints. Une sorte d’émeute avait même failli éclater, ce jour-là.

Pour punir les Cadets, le ministre de la Guerre Quiroga les délogea de l’Alcazar et les transféra au camp des Alijares, dont les hauteurs avoisinent la vieille citadelle. Le calme revint avec l’époque des examens, des vacances, «et les Cadets avaient déjà, pour la plupart, quitté Tolède, au jour du soulèvement.

On l’attendait pourtant. Depuis l’assassinat du député monarchiste Calvo Sotelo, toute l’Espagne vivait dans l’attente angoissée de quelque chose… Elle sentait confusément que le salut ne pourrait venir que d’une levée générale contre les bandes marxistes qui faisaient partout régner la terreur.

En moins de deux mois, du 15 février au 2 avril, sans que nul ne l’attaquât ou se défendit même contre ses violences, le Front populaire espagnol avait répandu sur tout le pays des calamités dont voici le sinistre bilan : cent quatre-vingt-dix-neuf pillages, dont 58 de monuments publics, 72 d’établissements privés, 33′ de domiciles particuliers, 36 d’églises ; cent soixante-dix-huit, incendies, dont 106 d’églises, parmi lesquelles 50 furent détruites ; cent soixante-neuf émeutes, 39 fusillades, 85 agressions qui firent 345 blessés et 74 tués.

Voilà ce que Calvo Sotelo avait dénoncé à la tribune des Cortés, avec tous les documents justificatifs à l’appui. L’homme qui avait établi un tel compte avait signé son arrêt de mort. Quelques semaines plus tard, des policiers venaient, un soir, le chercher à son domicile, et l’on retrouvait, le lendemain, dans un cimetière de Madrid son cadavre défiguré.

Mais le meurtre de Calvo Sotelo, en faisant tomber les illusions de ceux qui en gardaient encore, allait hâter la rébellion, lever les derniers scrupules du général Franco, son ami, le décider à ne plus attendre pour passer à l’action et pour prendre les armes.

Le 16 juillet au soir, quittant les îles Canaries, dont on l’a nommé gouverneur pour le tenir’ comme en exil, le général Franco rentre par avion au Maroc où sa popularité, est grande. Dès le lendemain, le mouvement insurrectionnel est déclenché.

Le 18, les premières troupes débarquent au sud de l’Espagne, prennent Algésiras, marchent sur Séville la Rouge, dont le général Queipo de Llano, avec cent cinquante hommes, s’est par miracle rendu maître ; puis, sans attendre les renforts, elles décident de gagner Madrid.

Le 18, les premières troupes débarquent au sud de l’Espagne, prennent Algésiras, marchent sur Séville la Rouge, dont le général Queipo de Llano, avec cent cinquante hommes, s’est par miracle rendu maître ; puis, sans attendre les renforts, elles décident de gagner Madrid.

Le général Mola, de son côté, a pris le commandement des insurgés du Nord et poussé en même temps son avant-garde sur Somosierra. Presque toute l’armée s’est ainsi rangée aux côtés des vengeurs de Calvo Sotelo.

A Tolède, dès le 18 juillet, les officiers nationalistes ont rallié le mouvement, en se mettant sous les ordres du colonel Moscardo.

A l’annonce de l’insurrection, le Cadet Jaime Milan del Bosch a quitté Madrid, avec cinq de ses camarades, pour rentrer immédiatement à Tolède, où d’autres Cadets les ont rejoints le soir même.

Dans la ville, il n’y a, au reste, que six cent cinquante gardes civils qui refusent de rallier les casernes de gendarmerie de la capitale, où le gouvernement a donné l’ordre de concentrer toute la garde ; par contre, cent cinquante gardes du Tercio de Madrid sont venus se joindre à eux.

C’est avec ces huit cents hommes, commandés par le lieutenant-colonel Romero Bazar, et avec quelques officiers en stage à la fabrique d’armes, que les Cadets organisent la résistance de Tolède, où ils ont la haute main pendant les trois premiers jours.

Dès que Madrid a appris que Tolède était passée aux rebelles, le gouvernement a fait partir un corps de gardes d’assaut et de miliciens pour y rétablir la situation à son profit : et, le 18 juillet, à huit heures du soir, le général Riquelme, commandant les troupes gouvernementales, téléphone au colonel Moscardo d’avoir immédiatement à se rendre.

Mais, quelques instants plus tôt le ministère de la Guerre, où l’on ignore sans doute la rébellion de Tolède, n’a-t-il pas téléphoné de son côté au même Moscardo :

— Faites-vous livrer d’urgence le million de cartouches qui se trouvent à la fabrique d’armes, et dirigez-les au plus vite sur Madrid.

C’est ainsi que le colonel Moscardo apprend l’existence de e dépôt, dont il exige qu’il lui soit livré sur-le-champ. En même temps, il se fait remettre des fusils, des instruments de chirurgie et le stock d’armes disponibles. Quand les miliciens de Madrid arrivent, le lendemain, pour dégager la fabrique de munitions, tout a déjà pris le chemin de l’Alcazar.

Pendant trois jours, la lutte se poursuit à travers les ruelles étroites et tortueuses de Tolède, entre les hommes du général Riquelme et ceux du colonel Moscardo. Lutte de quartier à quartier, de maison à maison, où l’on se dissimule derrière les fenêtres grillées, dans l’embrasure des portes cloutées, le long de ces âpres couloirs dallés, de ces pentes pierreuses qui dévalent au flanc de la ville.

Pendant trois jours, la lutte se poursuit à travers les ruelles étroites et tortueuses de Tolède, entre les hommes du général Riquelme et ceux du colonel Moscardo. Lutte de quartier à quartier, de maison à maison, où l’on se dissimule derrière les fenêtres grillées, dans l’embrasure des portes cloutées, le long de ces âpres couloirs dallés, de ces pentes pierreuses qui dévalent au flanc de la ville.

La canaille et la populace ne tardent pas à se joindre aux miliciens, dont les forces sont manifestement de beaucoup supérieures.

Pour ne point tomber entre les mains des coquins qui font la loi dans Tolède, le colonel Moscardo et les Cadets décident, le 22, de s’enfermer dans l’Alcazar avec leurs troupes, auxquelles vont bientôt se joindre tous ceux qui préfèrent soutenir un siège que se rendre. Mais les femmes ont voulu suivre leurs maris, les enfants leurs mères, et près de deux mille personnes ont réussi à’ gagner la forteresse.

Quand commence le siège, il y a dans la haute citadelle huit cents gardes civils qui vont constituer le gros de la résistance et qu’encadrent quelques officiers, les Cadets, des artilleurs détachés à la fabrique de munitions, des ingénieurs civils, deux médecins militaires, des intendants, deux cents petits Cadets de l’École de gymnastique, quatre-vingt-cinq « phalangistes de Tolède, de tout jeunes gens pour la plupart, quelques nationaux militants rassemblés – autour de M. Ardias, le propriétaire du Café–Suisse, l’un des grands cafés de la ville. L’ancien gouverneur civil, don Manuel Gonzalez Lopez, n’a pas tardé à les rejoindre.

La discipline intérieure a été placée sous la surveillance du capitaine Vela et du lieutenant Lopez Rialt, la loi martiale proclamé t dans l’enceinte de la forteresse. Tous les insurgés ont pu trouver place parmi les vastes bâtiments militaires. Et la résistance se prépare derrière les murs de ce lourd palais qui proclame du haut de son roc décharné :

« JE N’AI QUE FAIRE. D’ÊTRE BEAU. IL ME SUFFIT QUE LES MÉCHANTS TREMBLENT ET QUE LES BONS SE RASSURENT. »

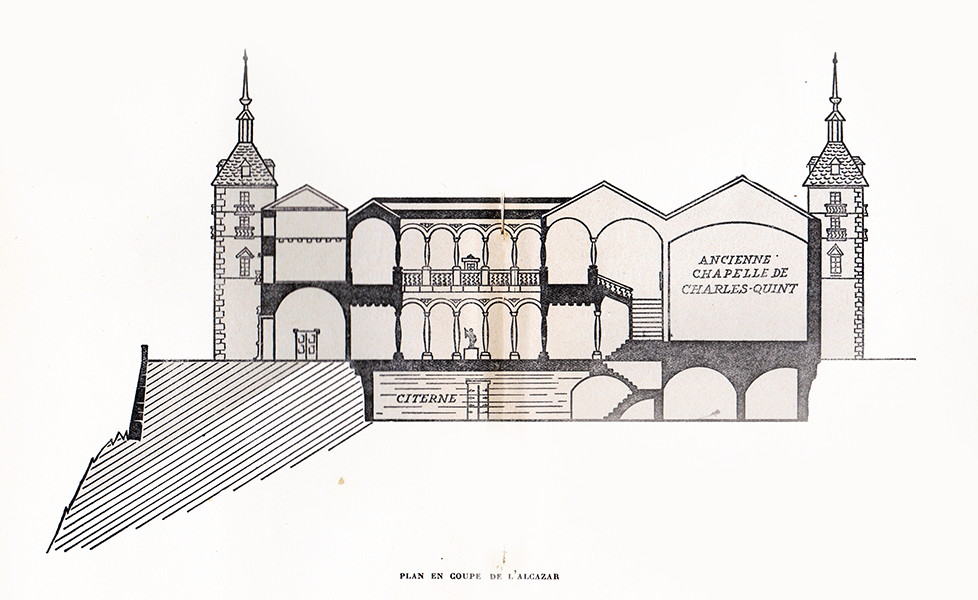

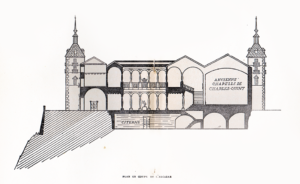

Qu’est-ce donc que cet Alcazar où des rois Wisigoths à Charles-Quint, des Califes à Isabelle la Catholique, d’Alphonse VI à Philippe II, du Cid, qui fut son premier gouverneur, aux Cadets qui l’ont rendu plus illustre encore, toute l’histoire et toute la grandeur de l’Espagne viennent s’inscrire successivement ?

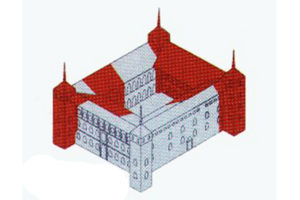

Aucun de ceux qui out visité l’ « exaltante Tolède » n’a oublié ce vaste édifice qui la domine de ses longs murs, flanqué de quatre énormes tors. Massif, sans grâce, l’Alcazar achève pourtant de façon merveilleuse la figure de la ville sacerdotale, telle qu’au soleil couchant on la découvre, dans une lumière rouge et, ocrée, quand on arrive par le pont d’Alcantara.

Cernée par la boucle profonde du Tage, Tolède amoncelle « ses ruines romaines, ses basiliques wisigothes, ses mosquées arabes, ses synagogues désaffectées, ses églises et ses palais », en une ascension disparate. Sous la lumière la plus dure et la plus fauve qui soit au monde, ses maisons aux portes écussonnées, bardées de fer, semblent ne vivre que refermées sur elles-mêmes, pour la fraîcheur secrète de leurs jardins intérieurs et de leurs patios. Et c’est autour de l’Alcazar, non loin de cette cathédrale démesurée aux immenses déambulatoires faits pour une foule qui parle, se promène, joue de l’éventail et cause familièrement avec la Vierge et les saints tout autant qu’elle les prie, c’est au pied de l’Alcazar que vient battre et se concentre la vie de la vieille cité castillane.

Au-delà, près de ses palais et de ses églises les plus fameuses, vers la Porte du Soleil ou vers Saint-Jean-les-Rois, ce ne sont que places désertes, sous un ciel de feu, remparts abandonnés, murailles nues où l’on s’attend toujours à voir surgir le toit de paille entrecroisée de quelque souk marocain. Mais le centre même de la ville est là, entre la masse carrée de la citadelle et les tours de la cathédrale, non loin des éventaires où des artisans silencieux cisèlent l’acier et le vermeil, non loin des couvents, des ,églises et de la plus connue d’entre elles, ce Santo-Tomé sans grâce qui, sous un voile fané, abrite l’Enterrement du comte d’ Orgaz, la toile la plus célèbre du Greco.

Au-delà, près de ses palais et de ses églises les plus fameuses, vers la Porte du Soleil ou vers Saint-Jean-les-Rois, ce ne sont que places désertes, sous un ciel de feu, remparts abandonnés, murailles nues où l’on s’attend toujours à voir surgir le toit de paille entrecroisée de quelque souk marocain. Mais le centre même de la ville est là, entre la masse carrée de la citadelle et les tours de la cathédrale, non loin des éventaires où des artisans silencieux cisèlent l’acier et le vermeil, non loin des couvents, des ,églises et de la plus connue d’entre elles, ce Santo-Tomé sans grâce qui, sous un voile fané, abrite l’Enterrement du comte d’ Orgaz, la toile la plus célèbre du Greco.

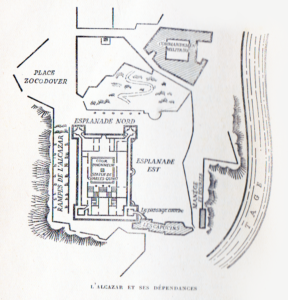

D’un côté, l’Alcazar domine le Tage aux flots rapides et l’amas de maisons basses qui s’étagent sur ses degrés rocheux ; de l’autre (et l’on y accède par une pente raide) il surplombe la célèbre place de Zocodover, aux cent balcons, jaune et verte, toute bruissante de vie allègre, avec ses cafés, ses hôtels, son odeur d’huile et vers laquelle toutes les rues de Tolède mènent les pas du voyageur.

En quittant Zocodover, on franchit l’Arco de la Sangre, cette ravissante porte mauresque à l’arc outrepassé, toute proche de la Posada où vécut Cervantès. Et, devant l’hôpital de la Santa-Cruz, par la rampe escarpée aux marches informes, on aborde la masse rectangulaire de l’Alcazar, juchée au-dessus du quartier réservé, face à la plaine de Castille, dévorée de poussière.

De là-haut, toute une partie de Tolède se déploie et se livre au regard jusqu’aux collines de pierre sèche, où les bourgeois et les nobles ont leurs maisons de campagne, leurs cigarrals, c’est-à-dire leurs cigalières.

Gardée par d’anciens châteaux forts, la vallée du Tage s’étire en gorges profondes, et la « haute ville des vainqueurs », sur l’éperon qu’encercle le fleuve vert, se dresse comme l’achèvement et la parfaite image de cette terre de fierté et de feu.

C’est là, c’est dans cet Alcazar qui fut jadis palais royal, avant que la cour ne se transportât à Valladolid, puis à Madrid, que des générations de jeunes officiers espagnols ont été formées depuis un demi-siècle.

Tout y ramène l’esprit au point d’honneur et aux grandes vénérations de l’histoire, et tout. y porte la marque de la flamme et du fer. Pillé repillé, brûlé par les Portugais en 1710, par les Français, un siècle plus tard, ruiné par un dernier incendie en 1887 et toujours rebâti, rien n’a pu venir à bout de ses murs engagés dans le granit du roc où il s’érige. Sous l’entassement des siècles qui l’ont meurtri, l’Alcazar demeure au-dessus de Tolède comme le témoin de ses tumultes.

Quand on franchit son portail monumental et qu’on pénètre à l’intérieur de sa cour d’honneur, où se tient toujours la statue de Charles Quint sculpté nu sous une armure, on comprend que tout prédestinât l’Alcazar à devenir le Saint-Cyr espagnol. Sur les murs de ce cloître militaire, qu’entoure une charmante colonnade, ce ne sont qu’écussons, fières devises, et toutes les pierres se rehaussent d’ornements, tels que coqs, léopards, lions ou aigles, si révélateurs d’une certaine conception de la vie, qu’exprime peut-être mieux, encore, ce ciboire, surmonté d’un casque à crinière, où toute la religion de l’Espagne se résume. Aux murs des salles d’honneur, des plaques de marbre portent les noms des morts pour l’Espagne : mort au Maroc, mort en avion, mort dans les dernières guerres. Et les Cadets ont tous un père, un frère aîné, un parent, parmi ces ombres.

Quand on franchit son portail monumental et qu’on pénètre à l’intérieur de sa cour d’honneur, où se tient toujours la statue de Charles Quint sculpté nu sous une armure, on comprend que tout prédestinât l’Alcazar à devenir le Saint-Cyr espagnol. Sur les murs de ce cloître militaire, qu’entoure une charmante colonnade, ce ne sont qu’écussons, fières devises, et toutes les pierres se rehaussent d’ornements, tels que coqs, léopards, lions ou aigles, si révélateurs d’une certaine conception de la vie, qu’exprime peut-être mieux, encore, ce ciboire, surmonté d’un casque à crinière, où toute la religion de l’Espagne se résume. Aux murs des salles d’honneur, des plaques de marbre portent les noms des morts pour l’Espagne : mort au Maroc, mort en avion, mort dans les dernières guerres. Et les Cadets ont tous un père, un frère aîné, un parent, parmi ces ombres.

Sans doute craignait-on qu’un tel idéal n’inspirât trop exclusivement le corps des officiers espagnols ; car après avoir été une École militaire générale, où les élèves-officiers de toutes-armes recevaient une formation commune, l’Alcazar n’était plus, depuis la République, qu’une École d’application des Cadets de l’Infanterie, de la Cavalerie et de l’Intendance : ils y passaient deux ans.

Les entraves apportées à la carrière militaire avaient, au reste, découragé les vocations, et l’École des Cadets, qui comptait un millier d’élèves en 1918, ne comprenait plus, cette année, que cent-cinquante fantassins, soixante cavaliers, et une quarantaine d’élèves-intendants, tous jeunes-gens de dix-huit à vingt ans. Appartenant à diverses, classes de la société, encore que quelques-uns portassent de grands noms d’Espagne, tous les Cadets, selon la coutume, avaient droit au titre de chevaliers. Le destin allait bientôt permettre à une poignée d’entre eux de conférer à ce mot de Cadets une plus immortelle noblesse.

LES PREMIERS JOURS.

Dès la fin de juillet, les assiégés de l’Alcazar pressentaient que le siège serait plus long qu’ils ne l’avaient cru tout d’abord.

L’armée du Sud qui devait les délivrer, en marchant sur Madrid (dont Séville avait déjà annoncé la chute), cette armée n’était toujours pas en vue de Tolède. L’offensive par surprise avait donc échoué. Les insurgés n’avançaient plus, et, des deux côtés, les partis vraisemblablement s’organisaient pour la lutte à outrance. C’était une véritable guerre qui commençait et qui risquait de s’étendre à l’Europe tout entière. Dans ce grand drame, où s’affrontaient les deux Espagnes, qu’était Tolède… ? Rien qu’un point, un point sans importance stratégique, et l’Alcazar un îlot perdu loin des fronts de bataille.

Aussi le général Riquelme, commandant des forces gouvernementales, avait-il estimé, dès l’abord, que l’Alcazar ne tarderait pas à se rendre, sans qu’il fallût, pour l’y contraindre, endommager l’un des monuments les plus fameux de l’Espagne ; et nous avons vu quelles étaient les armes dont il préférait se servir.

Mais après le coup de téléphone du cinquième jour, après l’abominable stratagème odieusement conçu pour lui faire trahir son devoir, le colonel Moscardo a rapidement organisé la défense de la citadelle, avec l’aide de ses Cadets. Ces quelques jeunes hommes vont faire ainsi leur apprentissage de chef ; car c’est à eux, malgré leur âge, qu’incombera l’organisation méthodique du siège.

Tout de suite, ils se sont partagé les charges et ont constitué plusieurs compagnies : la compagnie des Zigzags qui se réserve les coups de mains les plus durs ; la compagnie du Simplon, qui creusera des sapes, pour faire sauter les mines installées par les Rouges ; la compagnie de la Mort qui tentera les sorties les plus folles : ne risquera-t-elle pas le pire, certain jour, pour avoir des cigarettes et du tabac, dont la privation était ce qui causait le plus d’impatience ?

Tout de suite, ils se sont partagé les charges et ont constitué plusieurs compagnies : la compagnie des Zigzags qui se réserve les coups de mains les plus durs ; la compagnie du Simplon, qui creusera des sapes, pour faire sauter les mines installées par les Rouges ; la compagnie de la Mort qui tentera les sorties les plus folles : ne risquera-t-elle pas le pire, certain jour, pour avoir des cigarettes et du tabac, dont la privation était ce qui causait le plus d’impatience ?

Au début, les défenseurs de l’Alcazar n’occupaient pas seulement la célèbre forteresse, mais tous les bâtiments qui l’environnent. C’est ainsi qu’ils s’étaient rendus maîtres du Gouvernement militaire – vaste bâtisse de granit, à l’épreuve des bombes – qui avoisine l’hôpital de la Santa-Cruz, au pied de l’Alcazar. Sur l’esplanade de l’Est, ils tenaient également le vieux couvent désaffecté des Capucins, qui communique avec la citadelle par un passage souterrain, appelé le Passage courbe. Et pendant tout le temps où ils n’ont pas été trop harcelés par. les Rouges, les Cadets ont pu réussir à approvisionner l’Alcazar en vue d’un long siège.

La capitale tolédane, telle que l’a peinte le Greco

Le jour où ils s’y enfermèrent, il y avait dans les écuries de l’École deux cent cinquante mules et seize chevaux, dont un pur-sang de course qu’on soignera jusqu’au bout.

Par ailleurs, en se retirant de la ville, les hommes avaient fait main basse sur une certaine quantité de vivres. Mais assurer la nourriture quotidienne de deux mille personnes n’est pas chose facile et tout de suite on craignit la disette. Fort opportunément, l’on se souvient que certain magasin dont les greniers devaient être remplis de blé, se trouvait à proximité de l’enceinte. A travers la large brèche qu’un des premiers bombardements avait ouverte dans la toiture de ce dépôt, une soixantaine d’hommes, appartenant à la compagnie de la Mort, se glissèrent, durant plusieurs nuits ; et à l’aide d’échelles et de 989-cordes, en équilibre sur des ruines branlantes, ils parvinrent à ramener jusqu’à la citadelle plusieurs centaines de sacs de blé, qui pesaient entre cinquante et cent kilos. Ainsi la viande de cheval et le pain furent-ils, pendant soixante-dix jours, la base de l’alimentation.

Pour le boire, on était sans inquiétude. Les assiégés avaient à leur discrétion d’immenses réserves d’eau : deux algibes de trois cent mille litres, d’anciennes citernes qu’on avait dû récemment remplir, et qui étaient suffisamment à l’abri dans les souterrains de l’Alcazar pour ne craindre aucun bombardement. Au besoin, l’on aurait pu utiliser certains puits qui communiquaient avec le Tage.

Aussi les premières journées passées dans l’Alcazar n’ont-elles pas été matériellement trop pénibles. Le plus dur, c’était l’absence de nouvelles. Au-delà de Tolède, au nord comme au sud, la guerre fait rage, et les assiégés, isolés du reste du monde, n’en savent rien.

Dès le 6 août, le général Franco petit acheminer par le détroit de Gibraltar les troupes de la Légion étrangère et les regulares marocains. L’Europe s’émeut, la contrebande des armes s’organise, Berlin réclame impérieusement des réparations pour l’assassinat de quatre Allemands à Barcelone, la France proclame sa neutralité absolue.

Pendant ce temps, l’armée du Sud, renforcée par les troupes du. Maroc, se remet en marche vers Madrid, afin de prendre la capitale par l’ouest, et s’arrête d’abord devant la place forte de Badajoz, un gouvernement militaire, une Junte, s’est formée à Burgos, qui est devenue la capitale de l’Espagne nationaliste [Photo]. Saint-Sébastien est attaqué, la Catalogne tombe aux mains des communistes et des anarchistes ; Majorque, bombardée par les gouvernementaux, résiste victorieusement. Des généraux rebelles, sont fusillés à Barcelone. Une atroce guerre de représailles s’engage, tandis que l’Europe fiévreuse est prête à s’entre-déchirer.

Pendant ce temps, l’armée du Sud, renforcée par les troupes du. Maroc, se remet en marche vers Madrid, afin de prendre la capitale par l’ouest, et s’arrête d’abord devant la place forte de Badajoz, un gouvernement militaire, une Junte, s’est formée à Burgos, qui est devenue la capitale de l’Espagne nationaliste [Photo]. Saint-Sébastien est attaqué, la Catalogne tombe aux mains des communistes et des anarchistes ; Majorque, bombardée par les gouvernementaux, résiste victorieusement. Des généraux rebelles, sont fusillés à Barcelone. Une atroce guerre de représailles s’engage, tandis que l’Europe fiévreuse est prête à s’entre-déchirer.

Mais, le 14 août au soir, les insurgés parviennent à réunir l’armée du Nord et l’armée du Sud : Franco et Mola [Photo] ont fait leur jonction à Badajoz. Et c’est le 14 août ‘que, dans les deux camps, l’Alcazar de Tolède commence à prendre valeur de symbole.

Mais, le 14 août au soir, les insurgés parviennent à réunir l’armée du Nord et l’armée du Sud : Franco et Mola [Photo] ont fait leur jonction à Badajoz. Et c’est le 14 août ‘que, dans les deux camps, l’Alcazar de Tolède commence à prendre valeur de symbole.

LE SIÈGE.

Dès le 29 juillet, Madrid avait annoncé la reddition de l’Alcazar. Un communiqué apprenait à l’Europe que les factieux, réfugiés dans les souterrains, avaient cessé le combat : « ils se sont rendus, disait-il sur une dernière sommation des ‘forces gouvernementales qui les ont menacés d’un nouvel assaut. Les officiers et les gardes civils sont alors sortis désarmés de la forteresse, par groupes de cinq. Le calme le plus complet règne dans Tolède. »

La réalité était bien différente, et le gouvernement de Madrid n’avait pas tardé, à s’en apercevoir. Devant la résistance acharnée des défenseurs de l’Alcazar, il n’y avait plus d’illusions à se faire : on ne les réduirait que par la force. Toutes les troupes disponibles furent aussitôt employées. Des munitions, des avions et des tanks furent mis à la disposition de don José Vega, nommé gouverneur civil de la province, et du maire, Guillermo Penezagua, tous les deux restés fidèles au Frente popular. Un comité de guerre avait été- formé, sous la présidence du, commandant Barcelo : il siégeait en permanence à l’hôtel des Postes.

Un bombardement méthodique avait commencé. La place Zocodover, le seul endroit par où l’on pût atteindre PAlcazar, avait été pratiquement détruite, depuis les premiers jours d’août. Dérisoire et charmant, au milieu de tous ces décombres, l’Arc de la Sangre se dressait seul, dans le-vide, à l’entrée des ruines qui furent la Posada de Cervantès.

A la faveur de ces bombardements, des « sorties » étaient tentées dans les ruelles avoisinant l’Alcazar. Une dizaine de soldats, que conduisait le caporal Felix de Anco Morales, profitèrent même de l’une de ces expéditions pour s’enfuir de la forteresse. C’est eux qui donnèrent les premières nouvelles des assiégés, et les bruits les plus pessimistes commencèrent tout de suite à se répandre.

L’un de ces déserteurs avait mission d’accompagner les touristes qui venaient de Madrid, le dimanche, dans l’espoir d’assister à la, chute de l’Alcazar. Il les conduisait de l’autre côté du Tage, au Castello San Servando, d’où l’on aperçoit la capitale tolédane, telle que l’a peinte le Greco, étagée sur son âpre colline, tendant vers le ciel ses couvents, ses églises. Et là, sous les feuillages, au bruit de la canonnade mais à l’abri des obus, il leur faisait, en homme échappé d’un enfer, les plus horrifiques récits sur la vie qu’on menait dans la citadelle. « Il n’y a pas de jour, disait-il, où l’on ne fusille les mécontents, et les souterrains sont remplis. de cadavres. La garnison, qui a vainement supplié les officiers de se rendre, a tenté de ‘se mutiner, mais la répression a été immédiate et impitoyable. »

A en croire les évadés, les assiégés voulaient faire leur soumission, et c’était par criminel orgueil que les officiers les retenaient sous la terreur. Mais comment dix-neuf cents personnes n’arrivaient-elles pas à imposer leur volonté à une vingtaine d’officiers et de Cadets ?

La vérité, c’est que ces furieuses attaques dirigées depuis le début d’août contre l’Alcazar, fortifient chaque. jour davantage leur résistance. Car, chaque jour, les tanks amenés par la Calle del Comercio, écrasent les dernières pierres de ce qui fut les grands hôtels, les riches bijouteries de Tolède, et, fonçant lentement à travers la place Zocodover, tentent de monter la rampe inaccessible. Chaque jour, les avions lâchent leurs bombes sur la forteresse ; chaque jour, les canons de 155, en batterie sur les hauteurs des Cigarrales et sur les sommets de la ville, prennent pour cible les quatre tours de l’Alcazar. Et, chaque jour, don José Vega téléphone au colonel Moscardo pour lui poser la même question :

— Voulez-vous vous rendre ?

Et lorsque celui-ci, une fois encore, a répondu non, le bombardement recommence.

Quand il cesse, un milicien, – doué d’une. voix formidable, s’approche des remparts, d’où il lance les menaces rituelles : nous violerons vos femmes, nous vous crèverons les yeux, nous vous écorcherons tout vifs. Nous sommes forts, reprend le vociférateur, vous êtes épuisés, malades, affamés. Vous serez vaincus et pas un de vous ne sortira vivant.

Quand il cesse, un milicien, – doué d’une. voix formidable, s’approche des remparts, d’où il lance les menaces rituelles : nous violerons vos femmes, nous vous crèverons les yeux, nous vous écorcherons tout vifs. Nous sommes forts, reprend le vociférateur, vous êtes épuisés, malades, affamés. Vous serez vaincus et pas un de vous ne sortira vivant.

Que peuvent les insolentes clameurs de ces furieux contre ce qui unit les défenseurs de l’Alcazar dans un même principe d’espoir, d’ardeur et de détachement ?

Mais, après ces attaques, l’existence des assiégés a été réglée. de façon sévère. Il a fallu faire évacuer la maison du Gouvernement militaire et tout le quartier situé hors de l’enceinte, à, l’exception des Capuchinos. A l’intérieur même de l’Alcazar, des précautions se sont imposées ; et l’on a dû d’abord, pourvoir à la sécurité des femmes et des enfants. Aussi le colonel Moscardo et les Cadets ont-ils fait transporter tous les services dans les galeries souterraines.

Bâti au sommet d’un rocher en pente, 1’Alcazar s’élève sur plusieurs étages de souterrains, dont l’entrée se trouve de plain-pied avec la cour et les esplanades, ce qu’explique l’escarpement du terrain. L’accès en était interdit d’ordinaire — c’est pourquoi les Cadets ne les connaissaient pas, tous ; mais ils ont eu tôt fait de les explorer, de les mettre en état, d’y placer tout le monde à l’abri, bref, d’organiser les conditions de cette vie nocturne. qui va être désormais celle de la forteresse.

Pour la protéger contre l’assaillant, les Cadets ont eux-mêmes installé les mitrailleuses d’instruction de 1′ École an fond de ces chambres étroites, longues de cinq mètres, qui servent de fenêtres crénelées aux salles des quatre tours. Toutes les ouvertures des étages qui n’ont pas été évacués ont été bouchées avec des matelas, des planches, des sacs à terre, et surtout avec les livres de la riche bibliothèque dont on a vidé les rayons. La bibliothèque elle-même a été transformée en bastion ; et par l’une de ses fenêtres, un petit canon — le seul qu’on possède — semble braver les Rouges. Quant aux munitions, on n’en manque point, grâce au hardi coup de main du colonel Moscardo.

Pour la protéger contre l’assaillant, les Cadets ont eux-mêmes installé les mitrailleuses d’instruction de 1′ École an fond de ces chambres étroites, longues de cinq mètres, qui servent de fenêtres crénelées aux salles des quatre tours. Toutes les ouvertures des étages qui n’ont pas été évacués ont été bouchées avec des matelas, des planches, des sacs à terre, et surtout avec les livres de la riche bibliothèque dont on a vidé les rayons. La bibliothèque elle-même a été transformée en bastion ; et par l’une de ses fenêtres, un petit canon — le seul qu’on possède — semble braver les Rouges. Quant aux munitions, on n’en manque point, grâce au hardi coup de main du colonel Moscardo.

Ce qui fait le plus défaut, c’est la lumière. L’électricité a tout de suite été coupée ; seul le téléphone fonctionne avec la ville. Et il a fallu des jours pour que les piles, empruntées au cabinet de physique, permissent de mettre en marche le poste de radio. Jusqu’au 15 août, pas la moindre nouvelle ; et les premières, les seules qu’on ait alors pu capter, ce sont celles qu’émet le poste de Madrid ! Or la proximité de la capitale empêche d’entendre Radio-Séville, et l’on continue de tout ignorer du mouvement insurrectionnel.

Mais à force d’ingéniosité, de patience, voici qu’on a obtenu Radio-Milan, puis le poste du Radio-Club portugais qui a offert ses services à la junte de Burgos, et qui va jouer un rôle si important pour maintenir le moral des assiégés*.

Néanmoins, l’Alcazar reste presque sans communication avec les nationaux. Quelle émotion – la plus forte de ce siège — lorsque, le 22 août, un de leurs avions réussit à jeter un pli du général Franco à l’adresse du colonel Moscardo ! [Photo] Un second avion, le 6 septembre, parvint pareillement à lancer un message du général Mola et un message des femmes de Burgos aux Cadets. Mais, pendant des journées entières, la canonnade incessante les empêche de rien capter ; aussi ne savent-ils pas encore la prise de maints petits villages dont les noms jalonnent la marche sur Tolède. Parviennent-ils a « prendre » Radio-Madrid, on n’y annonce que victoires sur victoires des gouvernementaux, et seuls de lointains coups de carton leur révèlent qu’on se bat dans la Guadarrama ou sur le Tage.

Néanmoins, l’Alcazar reste presque sans communication avec les nationaux. Quelle émotion – la plus forte de ce siège — lorsque, le 22 août, un de leurs avions réussit à jeter un pli du général Franco à l’adresse du colonel Moscardo ! [Photo] Un second avion, le 6 septembre, parvint pareillement à lancer un message du général Mola et un message des femmes de Burgos aux Cadets. Mais, pendant des journées entières, la canonnade incessante les empêche de rien capter ; aussi ne savent-ils pas encore la prise de maints petits villages dont les noms jalonnent la marche sur Tolède. Parviennent-ils a « prendre » Radio-Madrid, on n’y annonce que victoires sur victoires des gouvernementaux, et seuls de lointains coups de carton leur révèlent qu’on se bat dans la Guadarrama ou sur le Tage.

Depuis que les Rouges emploient l’artillerie lourde, les canons de 155 et les tanks, les « sorties » sont devenues pratiquement impossibles. Du cimetière, les batteries ennemies tirent sans relâche sur la façade nord de la citadelle, et du tertre des Alijares, l’ancien campement des Cadets, elles prennent la façade est sous leur feu. Un cornette de la garde civile est constamment en observation qui signale par une sonnerie la flamme de départ des obus. Mais, pour répondre à l’adversaire, les assiégés n’ont d’autre artillerie que le petit canon de la bibliothèque et ne disposent que d’une cinquantaine de coups. Entre. les bombardements, c’est avec leurs fusils, leurs mitrailleuses, qu’ils repoussent les nombreux assauts qui sont tentés de la place de Zocodover vers l’esplanade Nord de la Citadelle. Ils ont dû, toutefois, renoncer à leurs entreprises nocturnes, car les Rouges ont découvert que les magasins à blé étaient pillés pendant la nuit, et sur les bâtiments d’alentour, couverts de pancartes menaçantes, ils ont installé de puissants projecteurs qui interdisent toute sortie…

Sous leurs faisceaux aveuglants, l’Alcazar parait tout illuminé, et c’est, au reste, la seule lumière qui l’éclaire… Pendant sept semaines, les réfugiés n’auront d’autre éclairage intérieur que celui de lumignons improvisés, dont la mèche trempe dans de la graisse de cheval et brûle en répandant une âcre fumée. C’est pourtant à la lueur de ces quinquets qu’on opère les blessés, – et l’on, en opérera plus de cent vingt au cours du siège, dont quatorze qu’il faudra amputer.

L’infirmerie, comme les dortoirs, a été, elle aussi, transportée dans les casemates. On devra même, à quatre reprises, la déplacer, car les explosions la démoliront par trois fois. Le major Manuel Pellas, chirurgien en chef, assisté de deux médecins militaires, a pu néanmoins organiser un véritable hôpital où les soins sont donnés par la Mère Josépha Barber et cinq religieuses de Saint-Vincent de Paul. Ce sont elles qui assurent ce lourd service, aidées par quelques femmes, de toutes les classes de la société, dans une admirable union d’héroïsme et de ferveur.

A l’un des angles du premier souterrain, les Cadets ont élevé un autel à la Vierge (l’Immaculée Conception est, en Espagne, la patronne de l’Infanterie). Et dans les ténèbres de, cette chapelle primitive, où les femmes sont sans cesse en prière, les défenseurs de l’Alcazar viennent tour à tour s’agenouiller devant l’Invisible présence de Celle dont ils attendent le secours…

A l’un des angles du premier souterrain, les Cadets ont élevé un autel à la Vierge (l’Immaculée Conception est, en Espagne, la patronne de l’Infanterie). Et dans les ténèbres de, cette chapelle primitive, où les femmes sont sans cesse en prière, les défenseurs de l’Alcazar viennent tour à tour s’agenouiller devant l’Invisible présence de Celle dont ils attendent le secours…

Selon les nécessités, on a pourvu peu à peu à tous les besoins de l’existence. Pour nourrir les dix-neuf cents réfugiés qu’abrite l’Alcazar, une immense cuisine a pu être installée, grâce au matériel de l’Intendance. Mais il a fallu, par deux fois, en changer l’emplacement pour la mettre à l’abri des obus de 155 : quatre soldats n’ont-ils pas été tués, un jour qu’ils montaient des quartiers de viande aux cuisines ? L’abattoir est, en’ effet, situé dans les plus basses galeries, près des caves où l’on a dû enfermer les mulets et les chevaux que les bombardements épouvantent.

Près des salles basses où les sacs de blé s’entassent, on écrase le grain avec un moulin de fortune que d’ingénieux garçons ont construit à l’aide d’un moteur d’auto. Un four de campagne sert à la cuisson d’un pain dur et indigeste, qui fait les délices des assiégés. Pour boire, on se contente de l’eau saumâtre des citernes. Une d’elles a été récemment crevée par une bombe, mais l’eau ne manque pas ; et, grâce â Dieu, l’on n’aura pas besoin de se servir des puits des maisons voisines, que les. Rouges ont empoisonnés dès le début du, siège.

La piscine souterraine, où les canons des Alijares ont ouvert de grandes brèches qui l’aèrent, la piscine va dorénavant servir de sépulture aux morts. On les a d’abord enterrés dans le manège ; mais la chose est devenue bientôt trop périlleuse. Pour ensevelir les corps, on soulève les dalles qui entourent le bassin de la piscine ; puis on les recouvre d’une légère couche de terre, dont on ne possède que quelques pelletées. Plus tard, quand il n’y aura plus de place, on déposera les morts sous le sol des cabines de bain.

* Le poste était dirigé par le capitaine d’état-major Botelbo Moniz. Un service d’informations avait été créé, et, chaque jour.de Parede sur les bords du Tage, à une quinzaine de kilomètres de Lisbonne, le Radio-Club portugais donnait des nouvelles de la guerre, le plus souvent par l’intermédiaire du capitaine Moniz en personne (sa femme est de Madrid) ou de l’Espagnol José Maria Peman.

« Cette loi de notre ciel moral qui veut que l’héroïsme aille d’accord avec la joie ».

C’est un capitaine de cavalerie qui a’ assumé la charge des enterrements. Naguère encore il passait pour le plus joyeux des compagnons, et c’était l’animateur des fêtes les plus folles mais les heures qu’il vient de vivre l’ont profondément bouleversé.

Comme, en l’absence du prêtre, le .Commandant du navire récite, en mer, les prières des morts, c’est ici le capitaine ou le colonel Moscardo qui, en présence des religieuses, appellent la miséricorde de Dieu sur leurs camarades tombés au service de la patrie pour le maintien de leur foi.

Lorsqu’on demanda aux assiégés pourquoi ils n’avaient pas essayé de brûler les cadavres, ils répondirent

— Nous sommes catholiques.

Ainsi, de la vie à la mort, le siège de l’Alcazar s’organise, sans que jamais diminue l’espérance. Comme « une flamme impossible à éteindre », fût-ce « au souffle de la mort », elle brille à travers ces ténèbres, elle perce l’épaisseur de la nuit incessante où sourit la Vierge souterraine. Et ce n’est pas la moindre vertu des officiers et des Cadets de l’Alcazar, que d’avoir su entretenir l’espérance, et d’avoir introduit la joie.

Car il y a eu de la joie dans l’Alcazar de Tolède : il y a même eu des fêtes, des chansons. Le moral a été à la hauteur de la résistance physique. Pour l’entretenir, l’on a rédigé, composé à la machine à écrire, polycopié, un petit journal, El Alcazar, – aujourd’hui rarissime – où l’on annonçait les nouvelles transmises par T. S. F., car l’appareil de diffusion était trop faible pour que tous pussent les entendre. La rédaction se tenait dans la salle du musée Romero Ortiz. L’entête d’El Alcazar s’ornait, chaque jour, d’un dessin différent . Pour mieux suivre la marche de l’armée de Franco, ses communiqués étaient accompagnés de cartes et de graphiques. L’on y reproduisait aussi les informations de Madrid, surtout celles où les gouvernementaux prétendaient que la résistance de l’Alcazar n’était plus qu’une question d’heures, et « autres commentaires risibles ». A la dernière page, près du « visa de la censure », on trouvait toutes sortes de jeux récréatifs, charades, mots croisés ; on pouvait même y lire des annonces comme celle-ci : « On a ramassé un porte-monnaie contenant vingt-cinq pesetas. Le réclamer au bureau du journal. » Ou bien encore : « On demande des comédiens-amateurs pour la représentation de samedi soir. »

Car il y a eu de la joie dans l’Alcazar de Tolède : il y a même eu des fêtes, des chansons. Le moral a été à la hauteur de la résistance physique. Pour l’entretenir, l’on a rédigé, composé à la machine à écrire, polycopié, un petit journal, El Alcazar, – aujourd’hui rarissime – où l’on annonçait les nouvelles transmises par T. S. F., car l’appareil de diffusion était trop faible pour que tous pussent les entendre. La rédaction se tenait dans la salle du musée Romero Ortiz. L’entête d’El Alcazar s’ornait, chaque jour, d’un dessin différent . Pour mieux suivre la marche de l’armée de Franco, ses communiqués étaient accompagnés de cartes et de graphiques. L’on y reproduisait aussi les informations de Madrid, surtout celles où les gouvernementaux prétendaient que la résistance de l’Alcazar n’était plus qu’une question d’heures, et « autres commentaires risibles ». A la dernière page, près du « visa de la censure », on trouvait toutes sortes de jeux récréatifs, charades, mots croisés ; on pouvait même y lire des annonces comme celle-ci : « On a ramassé un porte-monnaie contenant vingt-cinq pesetas. Le réclamer au bureau du journal. » Ou bien encore : « On demande des comédiens-amateurs pour la représentation de samedi soir. »

Oui, l’on a joué la comédie, on a chanté pour la fête de la Vierge le 15 août, on a célébré chacune des victoires, apprise par radio. Et ces moments de bonheur faisaient oublier les fatigues du siège ; car pour tenir, la nuit, les postes de vigie, les hommes devaient parfois monter la garde pendait plusieurs heures de suite, et. dans les pires conditions. Mais il y avait l’espérance. Il y avait aussi l’admirable dévouement des femmes qui les encourageaient, les soignaient, préparaient leurs aliments, et qui entendaient être traitées sur le même pied que leurs maris, leurs frères ou leurs fils. Ainsi se maintenaient humblement et magnifiquement les vertus essentielles, et cette loi de notre ciel moral qui veut que l’héroïsme aille d’accord avec la joie.

LES DEUX ESPAGNES

Le 14 août, au soir, une dépêche annonce que Badajoz est tombé entre les mains des insurgés. La jonction des armées Franco et Mola est accomplie. La véritable bataille de Madrid va commencer, et, sur le chemin de Madrid, la bataille pour Tolède, vers qui la résistance des Cadets fait tourner les regards du monde entier.

Le gouvernement de Largo Caballero le sent si bien qu’à défaut de la Pasionaria, en mission à Paris, il a envoyé Margarita Nelken pour exalter l’ardeur des assiégeants, leur faire prendre conscience du rôle exceptionnel réservé à Tolède. Quelle étrange destinée que celle de cette aventurière cosmopolite, dont le Frente popular a fait, en 1936, une députée aux Cortès !

Et comment ne pas songer ici à une autre fille de sa race, à cette Rachel la Juive, la fameuse Formosa, dont les annales de Tolède racontent que les nobles l’assassinèrent parce qu’elle tenait le roi sous ses dangereux enchantements ! Les enchantements de Doña Margarita Nelken, la nouvelle Rachel, ont conquis à la religion judéo-marxiste les pauvres paysans d’Estrémadure, qu’elle représente au Parlement d’Espagne. Pourtant rien de moins Espagnole que cette émigrée, allemande, naturalisée par un éphémère mariage, et qui se vantait, un jour, d’avoir mis au monde quatre enfants sans savoir quels étaient leurs pères. Voilà celle qui, le 18 août, est venue au quartier général des Milices inspecter les troupes et haranguer la compagnie « Castillo » :

« Camarades, miliciens, combattants, s’est-elle écriée devant ces hommes, vous avez une tâche magnifique : devant le monde vous allez reconquérir Tolède, qui a été le berceau de la civilisation espagnole. L’Espagne est un exemple pour le monde entier, parce qu’elle lutte non seulement pour sa liberté, mais pour libérer l’Espagne du cauchemar fasciste. Il faut que vous sachiez que les fascistes sont en train de fusiller des milliers de nos frères. Nous ne devons pas oublier qu’en écrasant les fascistes, nous tuons une bête malfaisante.

« Camarades, miliciens, combattants, s’est-elle écriée devant ces hommes, vous avez une tâche magnifique : devant le monde vous allez reconquérir Tolède, qui a été le berceau de la civilisation espagnole. L’Espagne est un exemple pour le monde entier, parce qu’elle lutte non seulement pour sa liberté, mais pour libérer l’Espagne du cauchemar fasciste. Il faut que vous sachiez que les fascistes sont en train de fusiller des milliers de nos frères. Nous ne devons pas oublier qu’en écrasant les fascistes, nous tuons une bête malfaisante.

« Il faut lutter implacablement. Nous devons garder les reliques d’art, mais devant une vie humaine, aucune relique d’art n’a de valeur : un Alcazar ne compte plus. Si, par la faute des fascistes, ces monuments disparaissent, ce seront nos camarades qui construiront un monument plus beau, celui de la civilisation. Vous avez une mission historique à remplir. Vous luttez pour l’amélioration du sort du prolétariat, vous luttez pour la liberté.

Lorsque l’Alcazar sera pris, sur Tolède et sur le monde flottera un drapeau rouge qui dira : Vive la justice sociale ! »

Pour cette Margarita l’Étrangère que brûlent les vieilles passions de sa race, Tolède, avec ses synagogues désaffectées, n’est-elle pas la ville qui a, pendant des siècles, persécuté les siens, en les contraignant au parjure ? Et l’Alcazar, c’est le symbole d’une telle oppression, le symbole de ce qu’il faut abattre.

C’est, au contraire, l’image exaltante et glorieuse de tout ce qu’ils veulent sauver que l’Alcazar dresse, sur l’horizon, pour les soldats de la nouvelle Reconquête en marche vers Tolède. Il y a bien, d’autres chemins, et de plus courts, qui mènent à Madrid. Mais ils doivent délivrer d’abord ce sanctuaire de la Résistance, car c’est dans les souterrains où les Cadets et leurs compagnons, hommes et femmes, préfèrent mourir que se rendre, c’est là qu’est désormais le dépôt de leur foi. Aussi bien est-ce à ceux de l’Alcazar que songe le général Franco quand il dit de cette croisade :

— Le soulèvement national espagnol n’est pas un mouvement de classe ou de partisans… C’est le soulèvement d’un peuple qui ne veut pas mourir étranglé par cette barbarie moscovite, que de criminels gouvernants eussent laissé détruire les assises de notre civilisation et préparer l’assaut des hordes rouges !

— Le soulèvement national espagnol n’est pas un mouvement de classe ou de partisans… C’est le soulèvement d’un peuple qui ne veut pas mourir étranglé par cette barbarie moscovite, que de criminels gouvernants eussent laissé détruire les assises de notre civilisation et préparer l’assaut des hordes rouges !

Et qui mieux que les Cadets-Chevaliers méritent d’avoir inspiré à l’écrivain Gimenez Caballero ce magnifique appel aux « nouveaux Seigneurs » ? Son message: s’adresse à toutes les forces nobles de la patrie, à ceux qui travaillent comme à ceux qui contemplent, aux soldats comme aux ouvriers, aux humbles, comme aux grands — à tous, sauf aux « petits messieurs »

– Je parle, dit-il, je parle à ceux qui veulent devenir les nouveaux Señors, fiers, les ducs qui conduiront de nouveau leurs hommes, les marquis qui détendront les nouvelles marches de la nation. Vous, les vrais, les authentiques, les fidèles, les bien-nés, écoutez-moi, écoutez l’Évangile espagnol qui parle à nos coeurs avec une clarté totale : « Au Roi les biens et la vie on doit donner ; mais l’honneur est le patrimoine de l’âme, et l’âme n’appartient qu’à Dieu. »

Cet Évangile, c’est celui des nouveaux Seigneurs de l’Alcazar : ils sont en train d’en réapprendre au monde la grandeur.

SOUS LES BOMBES

Aussi — et quelle que soit l’importance de la partie qui se joue alors en d’autres régions de l’Espagne, — c’est vers Tolède que toutes les imaginations se tendent : rien ne peut les en détacher.

Le sort tragique des emmurés de l’Alcazar fait battre, dans tous les pays, des millions de cœurs humains qui se demandent : « Que deviennent-ils, que font-ils ? Comment parviennent-ils à subsister ? » L’intrépidité des Cadets émerveille, mais on tremble pour les enfants et pour les femmes qui vivent avec eux. Combien de temps pourront-ils tenir encore ? — car voilà près de vingt-cinq jours qu’ils endurent les affres de ce terrible siège.

Une telle résistance, d’ailleurs, étonne les assaillants. Serait-ce qu’ils n’ont pas les moyens matériels de les réduire ? Leur artillerie semble manifestement, insuffisante. Le 14 août, le capitaine José Garcia de Dueñas reçoit enfin deux pièces de 105 et décide de commencer un tir de destruction systématique, pour, démanteler la partie supérieure de l’Alcazar et raser complétèrent ce qui l’entoure ; car les assiégés y dissimulent toujours des mitrailleuses qui brisent, en les prenant d’enfilade, toutes les attaques des miliciens. Et, la veille du 15 août, les obus recommencent à tomber sur les murs de la forteresse.

Ce nouveau bombardement fait venir, chaque jour, des visiteurs de Madrid : Azaña, Caballero [Photo] , et aussi quelques belles étrangères en vacances… Tandis qu’un mégaphone hurle les chants du Frente popular, on fait ripaille dans ce cigarral où les miliciens ont installé leur batterie, et — pour le dessert —l’on tire sur l’Alcazar

Ce nouveau bombardement fait venir, chaque jour, des visiteurs de Madrid : Azaña, Caballero [Photo] , et aussi quelques belles étrangères en vacances… Tandis qu’un mégaphone hurle les chants du Frente popular, on fait ripaille dans ce cigarral où les miliciens ont installé leur batterie, et — pour le dessert —l’on tire sur l’Alcazar

Du haut de ses remparts blessés, les Cadets peuvent apercevoir des, bandes joyeuses qui, là-bas gesticulent, en regardant flamboyer comme des torches les dernières maisons voisines de, la citadelle que les Rouges ont arrosées avec du pétrole.

Afin de démoraliser ses défenseurs et de troubler leur confiance, des haut-parleurs ont été installés qui ne cessent de lancer vers l’Alcazar les nouvelles de Radio-Madrid. L’hymne de Riego retentit soudain, puis ce sont les informations madrilènes et cela cinq fois, dix fois dans une seule journée. Mais les assiégés ne sont pas en reste de courtoisie. Leur poste de T. S. F. peut désormais capter les émissions portugaises et nationalistes : à leur tour de les lâcher sur Zocodover, où s’élèvent — ô surprise t — les hymnes des Phalanges et du Tercio. Cette guerre des ondes les met en belle humeur.

Il leur est, par contre, plus difficile d’émettre des messages et de communiquer avec Burgos.

Mais, depuis la prise de. Badajoz, ils savent que les armées nationales les délivreront. Ils suivent — avec quelle passion ! — les progrès et les manœuvres de Franco. Chaque jour les leur précise, et sur les cartes de l’état-major, ils voient se dessiner ce vaste mouvement convergent, d’une progression trop lente à leur gré, mais impitoyable et sûre, qui se dirige vers Madrid. L’avance se poursuit, méthodique, tandis que l’armée réduit au fur et à mesure les foyers hostiles.

Deux ou trois fois par jour, la voix monotone du speaker confirme l’espérance de la victoire ; et, sur l’heure, la petite feuille polycopiée El Alcazar porte les nouvelles parmi le peuple souterrain.

18 août. — A Majorque, les milices catalanes sont repoussées et doivent regagner Barcelone.

18 août. — A Majorque, les milices catalanes sont repoussées et doivent regagner Barcelone.

20 août. — Le_Tercio et les Carlistes [Photo] marchent sur Irun.

27 août. — La bataille du Guipuzcoa a redoublé d’intensité.

Mais le matin du 29 août, vers 8 heures, tandis que déjà, au dehors, les mitrailleuses recommencent à crépiter, voilà que la voix nasillarde pénètre au fond des galeries ténébreuses, d’où elle fait aussitôt surgir une foule de fantômes… Tous se ruent vers la brèche qui s’ouvre béante sur l’horrible piscine aux relents de cadavre et, là, soudain rassemblé, le peuple des ombres écoute ces mots qui montent comme une incantation et comme en songe :

29 août. — Une colonne nationale, la colonne Yague [Photo], marche sur Tolède. Les marxistes ont subi un véritable désastre, ils ont laissé deux cents morts et mille blessés sur le terrain, abandonné un tank, cinq canons, trois mitrailleuses, de nombreux fusils.

29 août. — Une colonne nationale, la colonne Yague [Photo], marche sur Tolède. Les marxistes ont subi un véritable désastre, ils ont laissé deux cents morts et mille blessés sur le terrain, abandonné un tank, cinq canons, trois mitrailleuses, de nombreux fusils.

La délivrance de Tolède, est, proche.

Un même cri jaillit dans la nuit souterraine : Arriba España ! Vive le Christ-Roi ! – et tous les hommes, les femmes, s’avancent en longue file pour aller rendre grâces à la Vierge des Ténèbres, sous la lueur grise des flambeaux de suif de cheval qui la nimbe…

Après cela, les gouvernementaux peuvent bien prétendre que l’Alcazar est à la veille de tomber ! Ils peuvent installer, sur les hauteurs des Alijares, un canon de 240 qui va s’acharner sur des ruines et des décombres ! Ils peuvent affirmer aussi que les assiégés se battent entre eux, que la garnison se mutine ! Comment l’espoir ne serait-il pas plus fort que tout ? La résistance se fait, au contraire, plus farouche encore. Le jour même, par le porte-voix qu’ils ont braqué vers la ville, les Cadets défient l’adversaire, en lui annonçant qu’ils ont contre-miné tous les accès de la citadelle : c’est la mort certaine pour qui en approchera. Derrière la porte principale de l’Alcazar, n’ont-ils pas déjà préparé une mine qu’ils feraient éclater dès qu’un tank en forcerait le seuil ?…

Après cela, les gouvernementaux peuvent bien prétendre que l’Alcazar est à la veille de tomber ! Ils peuvent installer, sur les hauteurs des Alijares, un canon de 240 qui va s’acharner sur des ruines et des décombres ! Ils peuvent affirmer aussi que les assiégés se battent entre eux, que la garnison se mutine ! Comment l’espoir ne serait-il pas plus fort que tout ? La résistance se fait, au contraire, plus farouche encore. Le jour même, par le porte-voix qu’ils ont braqué vers la ville, les Cadets défient l’adversaire, en lui annonçant qu’ils ont contre-miné tous les accès de la citadelle : c’est la mort certaine pour qui en approchera. Derrière la porte principale de l’Alcazar, n’ont-ils pas déjà préparé une mine qu’ils feraient éclater dès qu’un tank en forcerait le seuil ?…

Non, au bout de quarante jours de siège, le moral des combattants de l’Alcazar n’a pas faibli. Et pourtant les conditions de vie deviennent de plus en plus dures. En prévision du pire, on a dû rationner l’eau, dont on fait chaque jour deux distributions, l’une à 10 heures du matin, l’autre à 5 heures de l’après-midi. Malgré le manque d’hygiène que ces restrictions imposent, aucune épidémie ne s’est déclarée dans la citadelle. Seules deux vieilles femmes sont mortes ; et, par une sorte de compensation mystérieuse, le médecin a aidé à venir au jour deux petits enfants qui semblent bien décidés à vivre. L’état sanitaire reste bon. La résistance physique n’est pas entamée, Sans doute y a-t-il eu quelques désertions et même trois suicides (comment la folie n’eût-elle pas hanté ces souterrains tragiques ?). Mais les survivants sont désormais à l’épreuve du pire. Ni le pain, ni la viande ne manquent, et si l’on ne tue plus qu’un cheval ou un mulet chaque jour, alors qu’au début on en abattait quatre, c’est qu’il s’agit de durer. L’intendance a de l’avoine en réserve pour nourrir les chevaux vivants, dont le nombre, d’ailleurs, diminue sans cesse ; et l’on grille les grains qui servaient de ration aux chevaux abattus pour en faire un bien médiocre « café », que les combattants et les veilleurs, la nuit, accueillent avec joie.

Ainsi commence le deuxième mois de l’interminable siège, dont l’univers anxieux suit les tribulations. Mais, dans le ciel de cette tragique Espagne, un chant de. confiance monte de l’Alcazar et s’élève plus fort que toute la lassitude.

LA FÊTE DANS LE SOUTERRAIN

Au début de septembre, c’est toute une suite de nouvelles exaltantes que la T. S. F. transmet aux Cadets de Tolède. Le front ennemi vient d’être rompu au Guipuzcoa. Le 1er septembre, le général Mola commence de bombarder Irun ; le 5, le drapeau rouge et or flotte sur les ruines de la ville, incendiée par les anarchistes et les antifascistes de tous pays, venus au secours du Frente popular. Mais — nouvelle plus émouvante encore — la colonne Yague confirme la prise de Talavera de la Reina, petit village qui se trouve à cent kilomètres de Madrid, à trente kilomètres de Tolède. Serait-ce la délivrance ?

José Antonio Primo de Rivera, fondateur de la Phalange

Pour célébrer la chute de Talavera, les Cadets proposent au colonel Moscardo d’organiser une fête.

Ils réussissent à en prévenir Burgos, et le soir même, les jeunes filles de la fière cité, où repose Chimène, adressent aux Cadets de l’Alcazar, où commanda le Cid, un fraternel message qu’un avion jette du ciel. Ils y répondent en confiant aux ondes leur serment de mourir pour la grandeur de l’Espagne.

Dans ces souterrains où les femmes se pressent, avec leurs visages tirés, leurs pauvres robes défraîchies, commence un spectacle inoubliable. Sur des tréteaux de fortune, ceux qui savent chanter chantent, ceux qui savent des poèmes les disent ; d’autres dansent les vieilles danses d’Espagne qu’accompagnent des guitares. Les cadets de l’École de gymnastique ont réussi à se procurer des cordes, des barres fixes, des cerceaux, un trapèze. Sous la lumière jaunâtre qui projette sur la paroi des voûtes leurs ombres démesurées, fantastiques, on applaudit les petits trapézistes, en maillot de fortune, qui s’élancent, bondissent, font leurs tours ! Quelle extraordinaire cérémonie, cette fête de l’espérance dans -la nuit !…

Et voici que de jeunes et chaudes voix s’élèvent qui chantent les chansons du Tercio. L’un des Cadets commence :

Soy un novio de la muerte…

« Je suis le fiancé de la mort… »

L’assistance demande ensuite : Légionnaire ! Et, comme à cette heure même, sur les places de Burgos ou de Pampelune les jeunes gens et les jeunes filles de leur pays, ils entonnent le chant de la Bandera :

Je suis soldat de l’héroïque légion,

Sur mon âme pèse un douloureux calvaire,

Qui dans le feu cherche sa rédemption.

Nous sommes tous des héros inconnus,

Personne ne cherche à savoir qui nous sommes.

Mille et mille tragédies

Forment le cycle de notre vie.

Chacun est ce qu’il est : qu’importe!

La vie d’avant ne compte plus.

Ensemble nous farinons un drapeau

Qui fait gloire à la Religion.

Et le refrain rapide, rythmé sur un air de marche, par tous est repris en chœur

Légionnaire, légionnaire,

Toi cherches à lutter

Au hasard tu remets ton sort,

Car ta vie même est un hasard.

Légionnaire, légionnaire,

Sans rival dans le courage,

Tu rencontreras la mort à la guerre,

Tu auras toujours pour suaire,

Légionnaire, le drapeau national.

En l’honneur des vainqueurs, d’autres enfin réclament l’hymne des requetes carlistes, d’autres le chant royal, et les plus jeunes l’admirable marche de la Phalange.

En l’honneur des vainqueurs, d’autres enfin réclament l’hymne des requetes carlistes, d’autres le chant royal, et les plus jeunes l’admirable marche de la Phalange.

Les lueurs fumeuses des lampes vacillent dans l’étrange caverne, où les voix résonnent avec des sonorités étranges, et parmi tous ces hommes assis à leurs pieds, sur le sol de terre battue, les femmes chantent maintenant les strophes de Debout l’Espagne.

Face au soleil avec la chemise neuve

Qu’hier tu me brodas de rouge,

La mort me trouvera si elle vient.

Et je ne te reverrai plus.

Auprès des compagnons

Qui montent la garde sous les armes

Et sont à mes côtés dans notre ahan,

Je ferai le geste impassible.

Si l’on te dit que je suis tombé,

C’est que je m’en serai allé

Au poste qui m’attend dans l’au-delà.

Ils reviendront victorieux, les drapeaux,

Au pas allègre de la paix

Et porteront cinq roses nouées :

Les cinq flèches de mon faisceau.

Il reviendra le printemps béni

Que les cieux, la terre et la mer espèrent

Debout, légions, courez à la victoire,

Une aube nouvelle se lève sur l’Espagne.

Longtemps dans la nuit, en attendant cette aube, leurs cris emplissent le souterrain, et, au dehors, sous le ciel de septembre, les miliciens surpris peuvent entendre les saluts prophétiques

España… una !

España… grande!

España… libre!

Arriba España !

Au cours de la fête, un obus est tombé sur la statue de Charles-Quint, a brisé sa lance, fait choir son armure, le laissant debout et nu, au centre de l’irréductible Citadelle.

ON PARLEMENTE.

Cependant Madrid annonce, .à défaut d’autres victoires, la chute prochaine de l’Alcazar.

Zocodover n’est plus qu’un amoncellement de décombres. Face à la ville, la tour gauche de la forteresse a disparu, celle de droite est démolie. Des sections d’assaut parviennent, malgré la vigilance des Cadets, à lancer des bombes à main dans les ruines d’alentour, où elles provoquent des incendies et suffoquent les rebelles. Le 6 septembre, on annonce qu’il est impossible que l’Alcazar tienne plus de vingt-quatre heures. A l’aube, un avion nationaliste a essayé de lancer des vivres à l’intérieur de ses remparts. Ce n’est pas la première tentative, et lorsque des boites de sardines ou de conserves viennent se briser au sol, on ne croit plus, comme la première fois, que ce soient des bombes ennemies ! Mais le tir des miliciens force les avions à voler trop haut, et les paquets tombent presque toujours hors de l’enceinte.

Ce matin-là pourtant, les assiégés ont réussi à s’en saisir : ce sont des boites de lait condensé qu’aussitôt l’on partage entre les enfants et les femmes. Ce lait a peut-être sauvé la vie des nouveau-nés que leurs mères épuisées ne pouvaient plus nourrir.

Le service spécial de la Sûreté aurait appris que les insurgés sont tenus au courant des attaques des miliciens, ce qui donne à penser qu’ils ont des intelligences dans la ville. Les Rouges ordonnent des perquisitions immédiates, au cours desquelles l’on arrête quarante suspects qui sont traduits devant un conseil de guerre et fusillés.

Le service spécial de la Sûreté aurait appris que les insurgés sont tenus au courant des attaques des miliciens, ce qui donne à penser qu’ils ont des intelligences dans la ville. Les Rouges ordonnent des perquisitions immédiates, au cours desquelles l’on arrête quarante suspects qui sont traduits devant un conseil de guerre et fusillés.

La longueur de ce siège commence à irriter Madrid. On a hâte d’en finir, bien que le général Asensio, [Photo] chef des forces gouvernementales, déclare qu’une telle résistance ne permet pas de prévoir quand cette forteresse infernale, pourra vraiment être réduite.

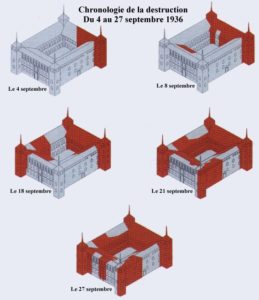

Image reprise d’un film italien sur le siège de l’Alcazar de Tolède, tourné en 1940

Dans l’après-midi du 8 septembre, pendant que les religieuses et les femmes viennent s’agenouiller devant l’autel de la Vierge souterraine, dont l’Église fête ce jour-là la Nativité, un avion lance sur la citadelle douze bombes de grande puissance.

Des Alijares, les 155 la bombardent également. La tour de la façade principale semble prête à s’écrouler. Des deux tours de la façade du Sud, il ne reste que l’armature de fer, tordue par, l’incendie. Vers le soir, comme l’action de l’artillerie semble se ralentir, les assiégés rouvrent le feu. On les voit, hors des remparts, qui courent, se bousculent, lancent des grenades à toute volée. Vont-ils tenter une sortie désespérée ? Non, ils se contentent d’occuper l’ancien couvent des Capucins, qu’ils avaient abandonné, et où ils fortifient leur position.

Devant un tel acharnement, les Rouges décident de leur adresser cet ultimatum

— Faites sortir les femmes et, les enfants d’abord. Sortez ensuite, sans armes, et nous vous promettons la vie sauve.

A une heure du matin, le Comité de guerre, sous la présidence du commandant Barcelo, se. réunit. On téléphone aux assiégés, pour leur demander de recevoir le commandant Rojo, un vieux républicain qui servit comme officier instructeur à l’Alcazar. [Photo]

A une heure du matin, le Comité de guerre, sous la présidence du commandant Barcelo, se. réunit. On téléphone aux assiégés, pour leur demander de recevoir le commandant Rojo, un vieux républicain qui servit comme officier instructeur à l’Alcazar. [Photo]

– Nous acceptons de recevoir Rojo, répond le colonel Moscardo. Mais demain, quand il fera jour.

A 10 heures du matin, on cesse le feu de part et d’autre. Du chemin de ronde, on peut voir le commandant Rojo traverser Zocodover, monter la rampe de l’Alcazar. Les sentinelles ont averti le colonel Moscardo. Deux officiers paraissent sur les ruines de la forteresse, s’avancent vers le commandant, lui bandent les yeux, puis le mènent, dans les souterrains.

L’entretien dure deux heures. Et déjà l’on s’inquiète, quand on le voit enfin reparaître, entouré de ses gardes, qui lui enlèvent son bandeau, le saluent. Puis Rojo, silencieux et blême, regagne l’hôtel des Postes où siège le Comité de guerre.

— Ils refusent, dit-il avec une vraie douleur. Je les ai suppliés de sauver au moins les enfants et les femmes. « Elles ne veulent pas nous quitter », m’ont-ils répondu… Tout a été inutile. Ils m’ont déclaré que s’ils doivent mourir, ce sera les armes à 1a main. « Si vous voulez faire quelque chose pour nous, ont-ils ajouté, envoyez-nous un prêtre. » Ils ne m’ont rien demandé d’autre.

C’est un échec. Sur, l’heure, le commandant Barcelo reprend son téléphone pour alerter les batteries des Alijares, et le bombardement recommence. Le gouvernement de Madrid, aussitôt prévenu, commande de combattre sans merci et envoie plusieurs camions de gardes d’assaut, avec l’ordre de tirer jour et nuit, sous le feu des projecteurs.

Le général Asensio préfère attendre encore avant de donner l’assaut, puisque les assiégés ne peuvent jusqu’ici recevoir aucun secours des troupes rebelles.

Dans la nuit du 10 septembre, la colonne avancée du lieutenant-colonel Delgado, chef des troupes nationalistes de Talavera, voit monter vers le ciel, à vingt kilomètres de lui, les flammes de l’Alcazar qui n’est plus qu’à un geste de fierté en détresse ».

UN PRÊTRE

Le 10 septembre le gouvernement de Madrid donne l’ordre d’évacuer les femmes et les enfants qui restent dans Tolède : on les conduit dans la campagne, où des campements sont installés. D’ores et déjà, les Rouges ont décidé de faire sauter l’Alcazar.

Le 10 septembre le gouvernement de Madrid donne l’ordre d’évacuer les femmes et les enfants qui restent dans Tolède : on les conduit dans la campagne, où des campements sont installés. D’ores et déjà, les Rouges ont décidé de faire sauter l’Alcazar.

Une dernière tentative cependant sera faite auprès des assiégés. N’ont-ils pas demandé qu’on leur envoie un prêtre, afin de pouvoir mourir chrétiennement ? Les marxistes croient habile de le leur accorder. Mais pour que les rebelles n’aient aucun soupçon sur l’identité de ce missionnaire, il faut leur déléguer un, homme qu’ils connaissent. Tous les Espagnols savent le nom de don Enrique Vasquez Camarasa, chanoine de la cathédrale de Madrid, prédicateur célèbre à qui, tout récemment encore, l’ambassade d’Angleterre a confié une intervention délicate. C’est à. lui que le gouvernement s’adresse.

Le 11. septembre, dans la soirée, la chanoine Camarasa arrive en automobile à Tolède. Vêtu d’un habit laïc, un complet bleu foncé, il est aussitôt introduit auprès du Comité de guerre, qui décide de le faire monter le lendemain matin, vers 9 heures, à l’Alcazar.

Le 11. septembre, dans la soirée, la chanoine Camarasa arrive en automobile à Tolède. Vêtu d’un habit laïc, un complet bleu foncé, il est aussitôt introduit auprès du Comité de guerre, qui décide de le faire monter le lendemain matin, vers 9 heures, à l’Alcazar.

Pour en avertir les assiégés, on s’est servi du haut-parleur, installé dans une des rares maisons qui restent encore debout devant la citadelle.

— Alto, alto, Alcazar !

Tout se tait ; puis les assiégés sont informés, par le microphone, que l’abbé Camarasa est à Tolède.

Les derniers habitants de la ville regardent avec curiosité cet homme de haute stature, tête nue, les cheveux gris, qui s’avance en compagnie du commandant Barcelo et des officiers Almagro et Quintanilla.

Ils montent ensuite vers l’Alcazar, avec un drapeau blanc. Le feu cesse. Un silence solennel emplit Tolède.

Un officier de la citadelle, le capitaine Varela, s’avance vers les parlementaires, puis s’arrête à dix mètres d’eux.

— Donnez-nous votre parole, dit le commandant Barcelo, que vous respecterez la vie de don Enrique Camarasa, et que vous n’essaierez pas de le retenir parmi vous.

Le capitaine Varela se tourne vers l’Alcazar, et une voix répond

— Le colonel commandant en chef vous donne sa parole.

Don Enrique s’incline alors vers le commandant Barcelo, et marche seul vers la forteresse. Dans sa main droite, il tient un grand crucifix de bronze. Quand il arrive auprès du capitaine Varela, celui-ci lui bande les yeux avec un mouchoir, le prend par la main et le guide vers les profondeurs obscures des souterrains. Le feu va cesser durant trois heures.

Tandis que le prêtre est dans l’Alcazar, plusieurs miliciens, sans armes, s’approchent des remparts et tendent des cigarettes à quelques assiégés qui viennent leur parler. Cette fraternisation dans la guerre civile est une des images les plus singulièrement émouvantes de tette lutte atroce !

Vers midi, le père Camarasa reparaît, tenant le crucifix et le mouchoir qui a servi à lui bander les yeux — ce que, cette fois, l’on néglige de faire. L’air abattu, le visage décomposé, de la terreur dans les yeux, il rejoint le commandant Barcelo et les autres officiers, puis, en hâte, il les entraîne pour leur dire quelles heures il vient de vivre dans ces horribles souterrains dont il respire encore l’odeur de cadavres…

Quant au reste, le prêtre ne peut s’en ouvrir davantage. On sait seulement qu’il a administré les sacrements aux grands blessés et aux mourants, fait communier des centaines d’hommes et de femmes, baptisé deux nouveau-nés, et célébré la messe sur l’autel de la Vierge souterraine.

En montant à la citadelle, don Enrique Camarasa a été chargé d’une autre mission. A son tour, il a demandé au colonel Moscardo de laisser sortir les enfants et les femmes, bien que celles-ci lui aient toutes déclaré qu’elles étaient là de leur plein gré et qu’elles ne quitteraient pas l’Alcazar. Par respect pour son caractère sacerdotal, le colonel lui a néanmoins promis de tenir conseil, 1e soir même, avec les assiégés, pour prendre une ultime décision.

A la nuit tombée, comme on attend encore la réponse, un porte-voix fait tout à coup retentir dans le silence ces simples mots :

— Personne ne sort d’ici.

Quelques instants plus tard, le colonel Moscardo appelle le commandant Barcelo au téléphone pour lui confirmer sa décision. Qui pourrait-elle surprendre ? Lorsque, le matin, il a demandé au Père Camarasa quelles garanties lui seraient données pour la sécurité des femmes, le prêtre lui a uniquement répondu : « J’espère une conduite humaine. » Le père du jeune homme fusillé par les Rouges sait d’expérience jusqu’où peut aller cette « humanité ».

Mais seule la volonté unanime des femmes, encore une fois, a décidé. Ainsi, jadis, dans l’histoire héroïque de l’Espagne – où, de Sagonte [Image] à Saragosse, les sièges abondent – les femmes de Numance, devant les légions romaines, se firent tuer par leurs maris plutôt que de se rendre.

Mais seule la volonté unanime des femmes, encore une fois, a décidé. Ainsi, jadis, dans l’histoire héroïque de l’Espagne – où, de Sagonte [Image] à Saragosse, les sièges abondent – les femmes de Numance, devant les légions romaines, se firent tuer par leurs maris plutôt que de se rendre.

le drapeau de l’Union Nationale des Travailleurs et de la Fédération anarchiste

INTERVENTIONS

Le 13 septembre, Saint-Sébastien tombe entre les mains du général Mola. Tout le. Nord appartient désormais aux forces nationalistes. Il leur faut maintenant venir délivrer Tolède, où on les attend depuis cinquante-cinq jours. Le sort des assiégés de l’Alcazar angoisse le monde entier qui se demande : « Sont-ils encore vivants ? »

Après un entretien avec Largo Caballero, chef du gouvernement de Madrid, l’ambassadeur du Chili, M. Nunez Morrado, doyen intérimaire du corps diplomatique, se rend à Tolède, pour qu’on lui accorde la libération des vieillards, des femmes et des enfants. Il obtient du commandant Barcelo l’assurance que ceux qui sortiront de l’Alcazar auront la vie sauve ; il obtient même, que la protection et le ravitaillement des réfugiés lui soient confiés.

Ces propositions sont communiquées aux assiégés, le lendemain matin. Lé. colonel Moscardo, y répond en ces termes : si l’ambassadeur du Chili désire quelque chose de nous, qu’il se mette en rapports, par l’intermédiaire de son gouvernement, avec notre gouvernement de Burgos. [Photo]

Ces propositions sont communiquées aux assiégés, le lendemain matin. Lé. colonel Moscardo, y répond en ces termes : si l’ambassadeur du Chili désire quelque chose de nous, qu’il se mette en rapports, par l’intermédiaire de son gouvernement, avec notre gouvernement de Burgos. [Photo]

Le Comité de guerre de Tolède saisit immédiatement l’occasion pour déclarer que les négociations sont rompues ; et le bombardement de l’Alcazar reprend avec plus de violence. On vient, d’ailleurs, d’apprendre que la colonne Yague a reçu du général Franco un renfort de 25 000 hommes, et que, sur le front de Talavera, elle occupe la ville de Santa-0llala et quelques villages. Des deux côtés, on sent que c’est à Tolède que va se décider la victoire.

L’ALCAZAR SAUTE

Le 17 septembre, pourtant, urne nouvelle désertion se produit à l’Alcazar. Le lieutenant Barrientos, avec huit hommes, est sorti, sous le prétexte de tenter un coup de main pour se procurer des vivres. Arrivé près de la poterne, il jette ses armes, et tandis que les soldats rentrent précipitamment dans l’Alcazar, il se livre aux miliciens. Il leur peint la situation de la forteresse en termes si propres à leur donner confiance, que le Comité de guerre ne doute plus de l’issue de la lutte et décide sur-le-champ de faire exploser les mines préparées depuis plusieurs jours.

Des mineurs, venus des Asturies, ont creusé des galeries juste au-dessous des murailles et des bâtiments de la citadelle. Pendant des heures entières, les assiégés entendent le bruit aigu, les vibrations des perforeuses dans le granit — ce qui- leur met lei nerfs à vif et les remplit d’effroi. La peur de l’ensevelissement les hante. Ils craignent d’être enterrés vivants dans ces catacombes. L’Alcazar va-t-il s’affaisser tout entier, devenir leur tombeau ?