PAR PIERRE BUILLY.

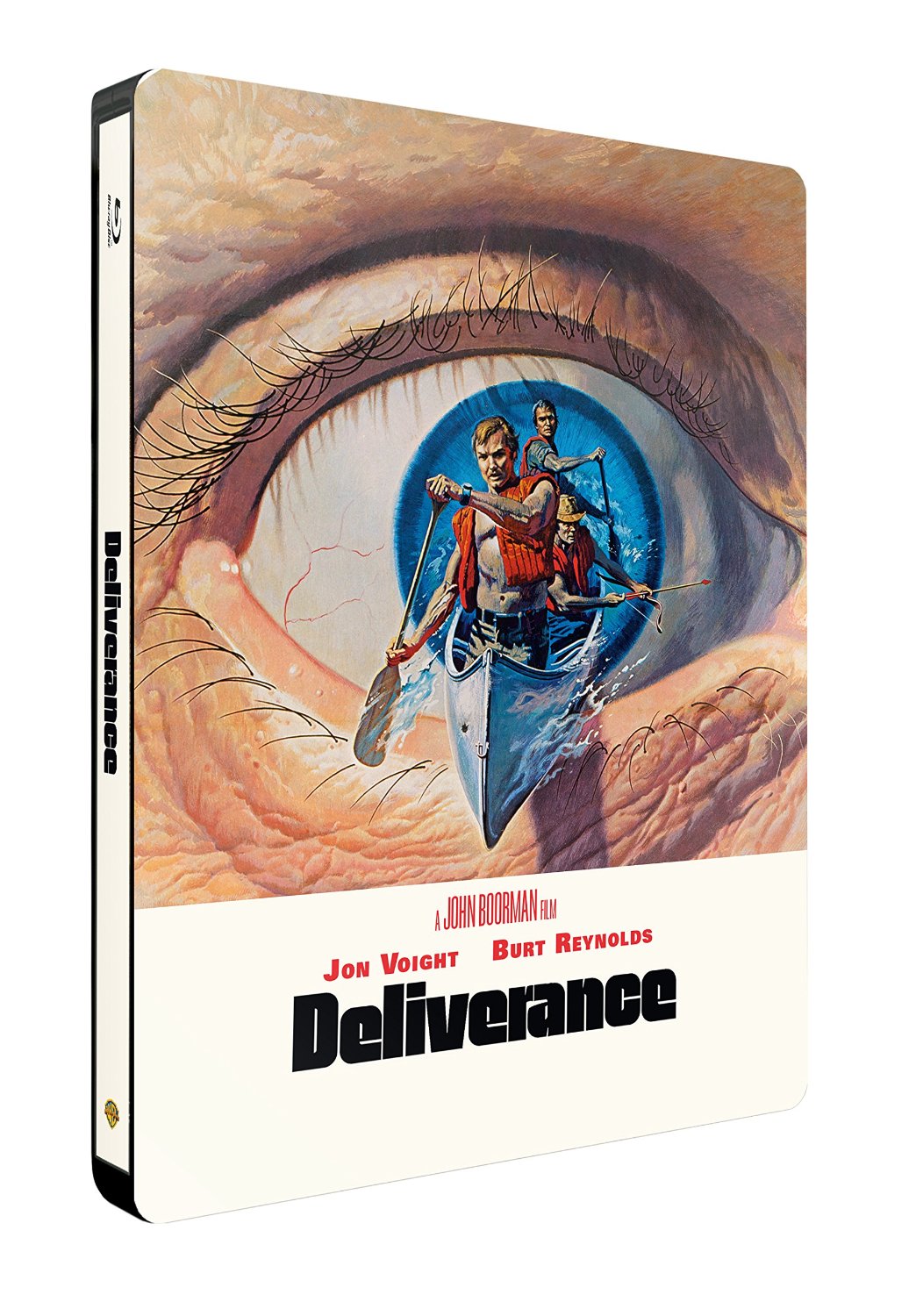

Délivrance de John Boorman (1972)

La nature, tueuse indifférente…

Résumé : Quatre amis venus d’Atlanta ont décidé de descendre une rivière sauvage de Géorgie avant la disparition prévue de la vallée entière qui sera noyée après la construction d’un barrage. Ça commence plutôt bien, mais…

Exceptionnelle qualité du film de John Boorman, qu’on ne se lasse pas de voir et revoir et qui, à chaque fois, ouvre de nouvelles pistes et s’éclaire d’une multitude de points de vue. Délivrance fascine tout le monde : récit haletant, admirablement rythmé, d’une complexité et d’une intelligence extrêmes, images d’une grande beauté, personnages bien caractérisés, musique inoubliable. Voilà qui ouvre la porte à de grandes richesses d’interprétation.

Exceptionnelle qualité du film de John Boorman, qu’on ne se lasse pas de voir et revoir et qui, à chaque fois, ouvre de nouvelles pistes et s’éclaire d’une multitude de points de vue. Délivrance fascine tout le monde : récit haletant, admirablement rythmé, d’une complexité et d’une intelligence extrêmes, images d’une grande beauté, personnages bien caractérisés, musique inoubliable. Voilà qui ouvre la porte à de grandes richesses d’interprétation.

Nouvelle vision, hier et toujours autant d’admiration. Entrecroisement de plusieurs thèmes qui se répondent sans se confondre. La juxtaposition de quatre types qui n’ont pas grand chose en commun. Sur un coup de tête après boire ou quelque chose comme ça, ils se sont donné la gageure de descendre un bras de rivière sous la conduite de Lewis, libertarien survivaliste (Burt Reynolds) qui s’estime copropriétaire de la Création. Un de ces bizarres qui voudrait s’incorporer à on ne sait quel flux de la Nature déifiée. Je ne sais plus lequel de ses compagnons dit de lui Il veut faire corps avec la nature, mais il ne la sent pas. C’est que la nature ne se laisse pas séduire comme ça et se moque bien des déclarations d’amour qu’on lui lance. Ni tendre, ni hostile : souverainement indifférente.

Nouvelle vision, hier et toujours autant d’admiration. Entrecroisement de plusieurs thèmes qui se répondent sans se confondre. La juxtaposition de quatre types qui n’ont pas grand chose en commun. Sur un coup de tête après boire ou quelque chose comme ça, ils se sont donné la gageure de descendre un bras de rivière sous la conduite de Lewis, libertarien survivaliste (Burt Reynolds) qui s’estime copropriétaire de la Création. Un de ces bizarres qui voudrait s’incorporer à on ne sait quel flux de la Nature déifiée. Je ne sais plus lequel de ses compagnons dit de lui Il veut faire corps avec la nature, mais il ne la sent pas. C’est que la nature ne se laisse pas séduire comme ça et se moque bien des déclarations d’amour qu’on lui lance. Ni tendre, ni hostile : souverainement indifférente.

Ceux qui en sont le plus charnellement proches, qui ne réagissent qu’aux émotions primales, le sexe et la mort, les dégénérés, les brutes, les débiles n’acceptent pas davantage la jactance et le paternalisme, qu’il soient ou non englués dans la niaiserie empathique : il ne suffit pas de se livrer à un beau loyal duel de guitare et de banjo pour se retrouver dans la même dimension humaine ; qu’on le veuille ou non, il y a des gouffres qu’on ne comble pas.

Ceux qui en sont le plus charnellement proches, qui ne réagissent qu’aux émotions primales, le sexe et la mort, les dégénérés, les brutes, les débiles n’acceptent pas davantage la jactance et le paternalisme, qu’il soient ou non englués dans la niaiserie empathique : il ne suffit pas de se livrer à un beau loyal duel de guitare et de banjo pour se retrouver dans la même dimension humaine ; qu’on le veuille ou non, il y a des gouffres qu’on ne comble pas.

Et des situations qu’on ne supporte pas. Il y a un plan magnifique et terrifiant par exemple : Lewis/Reynolds a décoché sa flèche et tué le montagnard qui vient de violenter le joufflu Bobby (Ned Beatty) : il a un regard à la fois perdu et fasciné de ce pouvoir de tuer qu’il vient d’acquérir et dont il n’imaginait pas qu’il pût être si orgasmique. Et une autre : les yeux ouverts dans la nuit d’Ed (Jon Voight), revenus à la Civilisation, mais durablement effaré par ce qu’il a vécu, par ce qui ne le laissera pas dormir.

Et des situations qu’on ne supporte pas. Il y a un plan magnifique et terrifiant par exemple : Lewis/Reynolds a décoché sa flèche et tué le montagnard qui vient de violenter le joufflu Bobby (Ned Beatty) : il a un regard à la fois perdu et fasciné de ce pouvoir de tuer qu’il vient d’acquérir et dont il n’imaginait pas qu’il pût être si orgasmique. Et une autre : les yeux ouverts dans la nuit d’Ed (Jon Voight), revenus à la Civilisation, mais durablement effaré par ce qu’il a vécu, par ce qui ne le laissera pas dormir.

Le crime est une solitude, même si on se met à mille pour le perpétrer, écrit quelque part Albert Camus. Si justifiée qu’elle puisse être – et qu’on l’appelle assassinat ou exécution – la mise à mort du violeur précipite le processus de dégradation du groupe, la matérialisation des antagonismes et la mise à nu des personnalités de chacun et de leurs fragilités. Il est vrai que, d’emblée, la façon de les filmer de John Boorman les présentait, scrutés de loin, à travers les feuillages, comme des parasites insignifiants, tout à fait dérisoires et inutiles.

Le crime est une solitude, même si on se met à mille pour le perpétrer, écrit quelque part Albert Camus. Si justifiée qu’elle puisse être – et qu’on l’appelle assassinat ou exécution – la mise à mort du violeur précipite le processus de dégradation du groupe, la matérialisation des antagonismes et la mise à nu des personnalités de chacun et de leurs fragilités. Il est vrai que, d’emblée, la façon de les filmer de John Boorman les présentait, scrutés de loin, à travers les feuillages, comme des parasites insignifiants, tout à fait dérisoires et inutiles.

Il n’y a pas un rôle féminin, dans Délivrance ; on pourrait presque dire qu’il n’y a pas un seul rôle d’homme : uniquement des enfants qui jouent, qui font des conneries, en découvrent la conséquence. Et resteront marqués la vie durant… ■

DVD autour de 10 €

Retrouvez l’ensemble des chroniques hebdomadaires de Pierre Builly publiées en principe le dimanche, dans notre catégorie Patrimoine cinématographique.

© JSF – Peut être repris à condition de citer la source