Par Pierre Debray.

![]() Cette étude magistrale de Pierre Debray a été initialement publiée dans les Cahiers Charles Maurras , en 1960. Elle n’a rien perdu de son actualité (sauf l’effondrement du communisme survenu depuis) ni de sa puissance d’analyse, de clarification et d’exacte mise au point. Elle se fonde aussi sur une solide base historique.

Cette étude magistrale de Pierre Debray a été initialement publiée dans les Cahiers Charles Maurras , en 1960. Elle n’a rien perdu de son actualité (sauf l’effondrement du communisme survenu depuis) ni de sa puissance d’analyse, de clarification et d’exacte mise au point. Elle se fonde aussi sur une solide base historique.

En 2018, en raison de l’assimilation fréquente et fausse du maurrassisme ou de l’Action Française au fascisme, il nous a paru utile de remettre cette étude en lumière. Notamment pour l’information et / ou la formation des plus jeunes.

Outre la délicate retranscription du texte, il s’agissait aussi de l’illustrer dès lors que ce qui n’était pas possible dans les Cahiers Charles Maurras en 1960, internet le permettait. Les analyses parfois austères de Pierre Debray furent donc accompagnées d’une abondante iconographie d’époque, choisie avec soin et rafraichie au moyen des techniques de restauration photographique disponibles aujourd’hui. Des visuels ont été créés. L’étude de Pierre Debray a été publiée ensuite dans lafautearousseau en feuilleton sur dix journées.

Était-il opportun de la reprendre également en feuilleton ? Nous avons préféré de beaucoup la regrouper en un document unique, lisible d’un trait, et facile à consulter.

Ce dossier restera dans les archives de JSF, toujours disponible. Bonne lecture ! ![]()

Merci à Gérard POL qui a réalisé ou supervisé ces travaux.

L’essai que Paul Sérant consacre au « Romantisme fasciste »* a sans doute le mérite de lever un tabou.

Qu’on le veuille ou non, le fascisme s’inscrit dans l’histoire contemporaine et il importe d’en traiter objectivement, comme d’un fait. Paul Sérant expose le dossier. Il ne plaide, ni davantage ne requiert. Tant de sérénité surprendra et peut-être choquera. Elle n’a de sens que si l’on est persuadé, comme c’est le cas pour Paul Sérant, que le fascisme appartient à un passé désormais révolu. On ne parle avec tant de détachement que des morts. Je crois d’ailleurs que, sur ce point, Sérant se trompe, et que le fascisme demeurera, longtemps encore, la tentation permanente de l’Europe.

D’ailleurs, le titre de l’ouvrage risque de provoquer quelques déceptions. Il fait attendre une étude générale du fascisme alors que Sérant ne traite que de l’œuvre politique de six écrivains de valeur, de valeur très inégale : Alphonse de Chateaubriant, Drieu la Rochelle, Brasillach, Céline, Abel Bonnard et Lucien Rebatet. Ce choix surprend. Abel Bonnard, Sérant le reconnaît lui-même, ne s’est jamais réclamé du fascisme, et pas davantage Céline. Par contre, on s’étonne qu’un doctrinaire tel que Marcel Déat, autrement représentatif, ait été négligé. C’est d’autant plus regrettable que Marcel Déat est le seul à avoir compris que le fascisme français sera jacobin ou ne sera pas, ce qui explique que les plus lucides des écrivains politiques fascistes de l’Occupation vinrent de la gauche plutôt que de la droite. Il est vrai que les transfuges de la droite apportaient le talent avec eux. Paul Sérant paraît avoir préféré le talent à la lucidité. C’est un tort quand on traite de l’histoire des idées.

D’ailleurs, le titre de l’ouvrage risque de provoquer quelques déceptions. Il fait attendre une étude générale du fascisme alors que Sérant ne traite que de l’œuvre politique de six écrivains de valeur, de valeur très inégale : Alphonse de Chateaubriant, Drieu la Rochelle, Brasillach, Céline, Abel Bonnard et Lucien Rebatet. Ce choix surprend. Abel Bonnard, Sérant le reconnaît lui-même, ne s’est jamais réclamé du fascisme, et pas davantage Céline. Par contre, on s’étonne qu’un doctrinaire tel que Marcel Déat, autrement représentatif, ait été négligé. C’est d’autant plus regrettable que Marcel Déat est le seul à avoir compris que le fascisme français sera jacobin ou ne sera pas, ce qui explique que les plus lucides des écrivains politiques fascistes de l’Occupation vinrent de la gauche plutôt que de la droite. Il est vrai que les transfuges de la droite apportaient le talent avec eux. Paul Sérant paraît avoir préféré le talent à la lucidité. C’est un tort quand on traite de l’histoire des idées.

Certes, ces transfuges de la droite ont tous, plus ou moins, fleureté avec l’Action française. De loin parfois, comme Drieu. « Sa première expérience, écrit Paul Sérant, fut celle de l’Action française. Mais tout en étant séduit par elle, il lui fut impossible d’y adhérer, sentant trop bien ce qui l’en séparait. “ D’abord je n’étais pas monarchiste. J’ai toujours méprisé les Orléans dont l’un vote la mort de Louis XVI et l’autre, l’ancien combattant de Jemmapes, finalement s’en va sans avoir su garder sa couronne. Je tiens aussi que le sens de la continuité du commandement n’est pas trop étroitement lié à l’institution monarchique ; en témoignent quelque peu Rome et l’Angleterre ” ». Et il ajoute qu’il détestait la politique étrangère de l’Action française. À l’inverse, Abel Bonnard « s’il fut monarchiste de conviction, il ne le fut pas totalement d’espérance. Faisant allusion à la réhabilitation des rois de France par certains historiens, il s’exprime en ces termes : “ En voyant ces fantômes couronnés s’assembler en silence autour du pays qui a existé par eux, on craint parfois de trop bien entendre ce que le destin veut nous dire ; mais parfois aussi nous penchons à croire que c’est là le gage d’une continuité retrouvée ; alors l’espérance ouvre un instant son aile pleine d’arc-en-ciel. ” ». « Nous sommes tout de même loin, conclut Paul Sérant, des affirmations péremptoires de Daudet et de Maurras sur le prochain retour du roi. »

Sans doute, Brasillach et Rebatet (photo) apportèrent-ils, un moment, leur collaboration au quotidien. Cependant, Brasillach, ainsi que le rappelle Paul Sérant, n’a « jamais donné son adhésion aux formations de militants, à la Ligue d’Action française ou aux Camelots du roi ». De même, Rebatet écrit, en évoquant ces années : « Nous étions plusieurs aux alentours de l’Action française. » Aux alentours seulement. Quoiqu’il en soit, l’un et l’autre ne passèrent au fascisme qu’au prix d’une rupture complète avec Charles Maurras. On ne sait que trop de quelles injures Rebatet recouvrit dans Les Décombres celui qu’il appelait fallacieusement, en d’autres temps, son maître. Brasillach qui avait, sur le misérable, la supériorité d’avoir une âme, montra dans son éloignement plus de noblesse. « Sous l’Occupation, écrit Sérant, Maurras qui désapprouve formellement la politique de collaboration (celle du “ clan des ja ” qu’il réprouve au même titre que le “ clan des yes ”) ne peut plus aimer Brasillach ; lorsque celui-ci se rend à Lyon, devenu la résidence provisoire de l’Action française, il refuse de le recevoir. L’Occupation ne faisait que rendre évidente une divergence déjà sensible avant la guerre. »

Sans doute, Brasillach et Rebatet (photo) apportèrent-ils, un moment, leur collaboration au quotidien. Cependant, Brasillach, ainsi que le rappelle Paul Sérant, n’a « jamais donné son adhésion aux formations de militants, à la Ligue d’Action française ou aux Camelots du roi ». De même, Rebatet écrit, en évoquant ces années : « Nous étions plusieurs aux alentours de l’Action française. » Aux alentours seulement. Quoiqu’il en soit, l’un et l’autre ne passèrent au fascisme qu’au prix d’une rupture complète avec Charles Maurras. On ne sait que trop de quelles injures Rebatet recouvrit dans Les Décombres celui qu’il appelait fallacieusement, en d’autres temps, son maître. Brasillach qui avait, sur le misérable, la supériorité d’avoir une âme, montra dans son éloignement plus de noblesse. « Sous l’Occupation, écrit Sérant, Maurras qui désapprouve formellement la politique de collaboration (celle du “ clan des ja ” qu’il réprouve au même titre que le “ clan des yes ”) ne peut plus aimer Brasillach ; lorsque celui-ci se rend à Lyon, devenu la résidence provisoire de l’Action française, il refuse de le recevoir. L’Occupation ne faisait que rendre évidente une divergence déjà sensible avant la guerre. »

Ce qui n’empêcha pas les tribunaux révolutionnaires de 1944 de reprocher à Maurras d’être responsable de l’erreur intellectuelle qui conduisit les « romantiques fascistes » à s’enrôler, par sympathie doctrinale, et peut-être, dans le cas de Rebatet, pour des raisons plus basses, dans le parti de l’occupant. Il faut louer Paul Sérant d’avoir, dans sa probité d’historien, fait justice de cette accusation partisane. Il convient, cependant, de n’en point rester là et de se demander pourquoi l’adhésion au fascisme, romantique ou pas, implique nécessairement une rupture avec l’école d’Action française.

Maurras et Mussolini

Lors de la marche sur Rome (photo), Maurras avait sans doute de fortes raisons, des raisons françaises, de se féliciter de l’avènement du régime fasciste. Il ne faut pas oublier, en effet, que Mussolini avait rompu avec la social-démocratie italienne, dont le pacifisme dissimulait mal les sympathies allemandes, afin de mener campagne en faveur de l’entrée en guerre de son pays aux côtés du nôtre. C’était là un service qu’un nationaliste français n’avait pas le droit de méconnaître, d’autant qu’il permettait d’espérer, dans la mesure où notre diplomatie ferait preuve de sagesse, une entente durable entre deux pays que rapprochait tout à la fois leur communauté de culture et d’intérêts.

Lors de la marche sur Rome (photo), Maurras avait sans doute de fortes raisons, des raisons françaises, de se féliciter de l’avènement du régime fasciste. Il ne faut pas oublier, en effet, que Mussolini avait rompu avec la social-démocratie italienne, dont le pacifisme dissimulait mal les sympathies allemandes, afin de mener campagne en faveur de l’entrée en guerre de son pays aux côtés du nôtre. C’était là un service qu’un nationaliste français n’avait pas le droit de méconnaître, d’autant qu’il permettait d’espérer, dans la mesure où notre diplomatie ferait preuve de sagesse, une entente durable entre deux pays que rapprochait tout à la fois leur communauté de culture et d’intérêts.

Maurras ne cessera de combattre pour empêcher que, par haine idéologique du fascisme, nos dirigeants républicains ne jettent Mussolini dans une alliance contre nature avec le Reich hitlérien. Le Duce, ne l’oublions pas, se défiait des ambitions allemandes, au point que ce fut lui, qui, lors de l’assassinat du chancelier Dollfuss, empêcha l’annexion, par Hitler, de l’Autriche, en envoyant ses troupes sur le Brenner. Ce qui prouve assez combien Maurras était justifié de combattre, à l’occasion de l’affaire éthiopienne, l’absurde politique des sanctions, que commandait seule la jalousie britannique.

Non qu’il ne se défiât du principe d’aventure que portait, en lui, le fascisme.

Un individu ne peut rien de durable…

Maurras entendait corriger le fascisme, ou le contenir, par le contrepoids de la force française.

Le 18 avril 1926, il écrivait prophétiquement de Mussolini :

« Tiendra-t-il par la paix ? Sera-t-il réduit aux aventures de guerre ? Les difficultés ne lui font pas peur. Mais très souvent, c’est en poussant droit à l’obstacle qu’on arrive à le supprimer. On ne supprime pas la guerre en la niant ni en évitant de s’y préparer. Si le malheur voulait que, de complications coloniales en complications métropolitaines, d’incurie navale en impuissance maritime, nous fussions acculés à quelque lutte sanglante avec nos amis et alliés de 1915–1918, tous les torts ne seraient peut-être pas à ceux-ci. L’absurde campagne de presse que Léon Daudet a signalée avec éloquence fait vraiment rire de honte et de pitié, car enfin il suffirait à la France de maintenir les conditions essentielles de sa force pour devenir à peu près automatiquement, une alliée inévitable, une collaboratrice essentielle au développement de n’importe quelle puissance méditerranéenne. Les malheureux qui se plaignent des excès déclarés de la force italienne ne comprennent-ils pas que cela est fait, exactement, uniquement, de leurs folles déficiences ! Soyons nous-mêmes ; la plus magnifique et la plus naturelle combinaison d’essor latin obéirait à des communautés d’intérêts plus encore qu’à des communautés historiques. Notre faiblesse volontaire, systématique, renverse tout. Elle a opéré hier, en Abyssinie, la conjonction anglo-italienne ! Elle opérera demain la conjonction italo-allemande ! Pendant ce temps, nous avons la douleur de voir distribuer à des centaines de mille lecteurs français des papiers d’après lesquels, face au guerrier Mussolini, l’Allemagne ferait partie d’une constellation pacifique ! – l’Allemagne ! l’Allemagne ! »

Il n’importait donc, selon Maurras, ni de nous fier aveuglement à ces communautés d’intérêts ou de culture que l’histoire et la géographie nouaient entre la France et l’Italie, ni de dénigrer, par système, le régime fasciste, mais plutôt de comprendre que l’incontestable redressement dont Mussolini était l’auteur, risquait, si nous n’y prenions garde, de créer une situation qui ne se dénouerait que par la guerre. « L’incident Renaudel » lui donnera l’occasion d’exprimer son angoisse. Le 22 juillet 1932, à Genève, lors d’une réunion de « l’Union interparlementaire » un député socialiste nommé Renaudel s’avisa d’opposer à un député fasciste que « dans un pays où il n’y a pas de liberté, il n’y a pas de justice ». Les Italiens répliquèrent en criant : « À bas la France ». Dans L’Action française, du 24 juillet, Maurras entreprit de tirer la leçon de cet incident, « trois et quatre fois odieux : parce que le tort initial venait d’un homme officiellement inscrit dans la nation française et qui n’avait pas le droit de la figurer ; parce qu’il a été répliqué à sa sottise par d’inadmissibles outrages ; parce que ces outrages n’ont pas été relevés avec une pertinente énergie ; enfin, et surtout, parce qu’une preuve nouvelle est donnée du déséquilibre matériel qui existe en Europe : d’une part, des populations dont la masse et l’élite, l’être réel et les figures officielles, sont également animés d’un vif sentiment de leur communauté historique, et d’autres populations, les nôtres, chez lesquelles ce sentiment, cette conscience, ce lien moral apparaissent pratiquement annulés tout au moins dans les sphères de leur pays légal. Il est impossible qu’un déséquilibre pareil n’amène pas à bref délai des malentendus, des désordres et des ruptures comparables à de véritables révolutions. Mais ces révolutions ou ruptures internationales ont un nom. Ce sont des guerres. Il y a la guerre quand celui qui a et qui tient, réputé pour ne pas tenir assez fermement, passe pour pouvoir être dépouillé sans grand effort. Or, la misérable pauvreté de notre moral, la médiocrité de nos défenses matérielles tentent, tentent beaucoup, tentent de plus en plus. Avant de céder à la tentation, on nous tâte d’abord sur notre fer, et ensuite en direction de nos membres et de notre cœur. Depuis quelques saisons, il semble que ces petites épreuves de résistance ne se comptent plus. »

Ces textes datent de 1926 et de 1932, une époque donc où Hitler n’avait pas encore conquis le pouvoir. Ainsi, Maurras, bien loin de céder à une impulsion idéologique en faveur du fascisme, tirait, de la considération de sa force, la nécessité plus urgente de la force française. Ce qui était la seule manière de maintenir la paix. Attitude toute empirique, qui s’exprime fort bien, à l’occasion du voyage qu’il fit à Palerme pour assister aux obsèques, en 1926, du duc Philippe d’Orléans (photo). « En Italie, écrivait-il alors, j’ai regardé tant que j’ai pu. Avec défiance. Avec soin. Sans doute avec passion. Mais c’est à la mise en garde que je me suis appliqué avant tout. Il est si facile de se tromper en voyant ce que l’on veut voir ! Et l’ardeur de conclure, la promptitude à déchiffrer sont des faiblesses si naturelles de l’esprit humain. »

Ces textes datent de 1926 et de 1932, une époque donc où Hitler n’avait pas encore conquis le pouvoir. Ainsi, Maurras, bien loin de céder à une impulsion idéologique en faveur du fascisme, tirait, de la considération de sa force, la nécessité plus urgente de la force française. Ce qui était la seule manière de maintenir la paix. Attitude toute empirique, qui s’exprime fort bien, à l’occasion du voyage qu’il fit à Palerme pour assister aux obsèques, en 1926, du duc Philippe d’Orléans (photo). « En Italie, écrivait-il alors, j’ai regardé tant que j’ai pu. Avec défiance. Avec soin. Sans doute avec passion. Mais c’est à la mise en garde que je me suis appliqué avant tout. Il est si facile de se tromper en voyant ce que l’on veut voir ! Et l’ardeur de conclure, la promptitude à déchiffrer sont des faiblesses si naturelles de l’esprit humain. »

La défiance de Maurras à l’égard des préjugés, fussent-ils favorables, le conduisait certes à condamner les idéologues tels que Renaudel, qui dénigraient Mussolini à partir de principes abstraits, mais aussi bien ceux, de l’espèce opposée, qui louaient démesurément le Duce, sans tenir compte du fait qu’un individu ne peut rien de durable s’il ne s’appuie sur des institutions qui lui préexistent. (Photo : Victor-Emmanuel III). Le 17 mai 1928, il constate que « la vérité toute simple et toute crue est que Mussolini est extrêmement admiré en France. On l’estime pour sa vigueur, on l’admire pour la clarté et le réalisme de sa pensée. Ah ! si nous avions son pareil ! C’est la naïve idée courante. Ceux qui la formulent et qui la propagent innocemment ne se rendent pas compte qu’une action d’ordre et de progrès comme celle du fascisme italien suppose une base solide et stable, que la Monarchie seule fournit et qu’un certain degré d’aristocratie ou, si l’on veut, d’anti-démocratie doit encore la soutenir. » Réflexion que l’avenir vérifiera. Mussolini, par la fatalité de tout pouvoir totalitaire, s’abandonnera sans doute à la démesure, mais ce sera malgré la maison de Savoie. C’est elle qui interviendra au dernier instant pour le chasser, sauvant ainsi l’Italie d’un effondrement total. Grâce au souverain, qui en sera d’ailleurs bien mal récompensé, le maréchal Badoglio signera l’armistice et permettra la transition, empêchant, du même coup, les communistes de conquérir l’État. Dans les premiers temps, du reste, Mussolini avait été assez prudent pour respecter le pouvoir monarchique et l’autorité de l’Église. Les dernières années ne doivent pas faire méconnaître que l’Italie lui doit la signature des accords du Latran qui mettaient un terme heureux au conflit des deux Rome. Il était encore permis d’espérer, en 1928, que le Duce saurait se contenter du rôle de grand commis de la monarchie et que la gloire d’être le Richelieu de l’Italie lui suffirait.

La défiance de Maurras à l’égard des préjugés, fussent-ils favorables, le conduisait certes à condamner les idéologues tels que Renaudel, qui dénigraient Mussolini à partir de principes abstraits, mais aussi bien ceux, de l’espèce opposée, qui louaient démesurément le Duce, sans tenir compte du fait qu’un individu ne peut rien de durable s’il ne s’appuie sur des institutions qui lui préexistent. (Photo : Victor-Emmanuel III). Le 17 mai 1928, il constate que « la vérité toute simple et toute crue est que Mussolini est extrêmement admiré en France. On l’estime pour sa vigueur, on l’admire pour la clarté et le réalisme de sa pensée. Ah ! si nous avions son pareil ! C’est la naïve idée courante. Ceux qui la formulent et qui la propagent innocemment ne se rendent pas compte qu’une action d’ordre et de progrès comme celle du fascisme italien suppose une base solide et stable, que la Monarchie seule fournit et qu’un certain degré d’aristocratie ou, si l’on veut, d’anti-démocratie doit encore la soutenir. » Réflexion que l’avenir vérifiera. Mussolini, par la fatalité de tout pouvoir totalitaire, s’abandonnera sans doute à la démesure, mais ce sera malgré la maison de Savoie. C’est elle qui interviendra au dernier instant pour le chasser, sauvant ainsi l’Italie d’un effondrement total. Grâce au souverain, qui en sera d’ailleurs bien mal récompensé, le maréchal Badoglio signera l’armistice et permettra la transition, empêchant, du même coup, les communistes de conquérir l’État. Dans les premiers temps, du reste, Mussolini avait été assez prudent pour respecter le pouvoir monarchique et l’autorité de l’Église. Les dernières années ne doivent pas faire méconnaître que l’Italie lui doit la signature des accords du Latran qui mettaient un terme heureux au conflit des deux Rome. Il était encore permis d’espérer, en 1928, que le Duce saurait se contenter du rôle de grand commis de la monarchie et que la gloire d’être le Richelieu de l’Italie lui suffirait.

Avec Franco

Maurras se gardait bien d’hypothéquer l’avenir. Il préférait conseiller la mesure, alors qu’il en était temps encore. « La solution, donnée par Mussolini, à la question scolaire a limité l’action de l’État aux groupes d’éducation civique et militaire. La liberté de l’école paraît devoir rester intacte tant au point de vue religieux qu’au point de vue moral. L’envoyé du Temps à Rome, M. Gentizon, semble croire que cette solution mesurée sera intenable et que le dictateur sera conduit à usurper de plus en plus l’autonomie des consciences et la liberté des âmes. Nous en sommes moins sûrs que lui. La logique formelle est une chose, la politique réaliste en est une autre. Un homme énergique sait marquer le point au-delà duquel il ne se laissera pas entraîner et sa volonté peut parfaitement suffire à le maintenir dans les confins qu’il s’est donnés. »

En fait, Mussolini ne s’abandonnera à la pente logique de son système intellectuel que sur le tard, quand les « démocraties », l’y contraindront, en liant son destin à celui d’Hitler. Le Führer saura profiter de leurs fautes. Se présentant modestement comme son disciple, il le conduira à l’imiter. Au départ cependant, le totalitarisme n’était qu’une possibilité parmi d’autres du fascisme italien. Une possibilité cependant, Maurras là-dessus ne cessera de dénoncer l’erreur mortelle que portait, en germe, le fascisme.

C’est ainsi que le 12 juin 1932, il s’élevait contre une déclaration de Mussolini selon laquelle « en dehors de l’État, rien de ce qui est humain ou spirituel n’a une valeur quelconque ». Maurras appelait cela un délire. « Même en confondant État et Nation, État et Société, il y a dans la vie des personnes humaines quelque chose qui y échappe en soi. Quelque grande part que l’État ainsi compris puisse prendre à l’engendrer, à la défendre ou à la soutenir, cette valeur existe en fait, il est aussi vain de prétendre qu’elle n’est rien que d’y sacrifier tout le reste. »

C’est ainsi que le 12 juin 1932, il s’élevait contre une déclaration de Mussolini selon laquelle « en dehors de l’État, rien de ce qui est humain ou spirituel n’a une valeur quelconque ». Maurras appelait cela un délire. « Même en confondant État et Nation, État et Société, il y a dans la vie des personnes humaines quelque chose qui y échappe en soi. Quelque grande part que l’État ainsi compris puisse prendre à l’engendrer, à la défendre ou à la soutenir, cette valeur existe en fait, il est aussi vain de prétendre qu’elle n’est rien que d’y sacrifier tout le reste. »

Ce qui conduisait Maurras à définir très exactement par quoi le fascisme se rapprochait du nationalisme intégral et par quoi il s’en séparait. « Il est très important de fortifier l’État. On ne le fortifie bien qu’en le concentrant et en laissant les groupes sociaux intermédiaires faire des besognes qu’il ferait trop mal, quant à lui. C’est pourquoi nous ne sommes pas “ étatistes ” quelques imputations calomnieuses que l’on se soit permises à notre égard. Tels Français réfléchis qui admirent le plus l’effort et l’ordre fascistes font comme nous des réserves sur ce qu’il présente d’exagérément étatiste. Ils en font même un peu plus que nous. Nous avons dû expliquer parfois qu’un pays aussi récemment unifié que l’Italie est tenue de limiter certaines libertés locales et professionnelles. Mais cette condition ne joue pas dans le domaine religieux, puisque l’unité morale, l’unité mentale existent en Italie : le pays a été sauvé de la Réforme au XVIe siècle, et la prompte élimination des “ popolani ” montre que ni le libéralisme, ni la démocratie n’y avaient poussé de fortes racines. » Ces pages sont d’autant plus fortes qu’elles furent écrites à un moment où l’Action française subissait les rigueurs d’une censure pontificale, depuis lors heureusement levée.

Maurras donc reconnaissait, comme un fait, que Mussolini, en abaissant le régime démocratique et en reconstruisant l’État, restituait à l’Italie sa force.

Il en tirait la conséquence que si la France persévérait dans ses mauvaises institutions, la force italienne se retournerait contre notre pays. Néanmoins, fidèle au vieux principe thomiste, qui veut que tout bien humain, lorsqu’il se prend pour l’unique nécessaire, se transforme en son contraire, Maurras avertissait Mussolini que la restauration de l’État, si elle n’était pas compensée au minimum par la liberté de l’Église, aboutirait à l’étatisme totalitaire. Ce qui conduirait l’Italie à l’aventure militaire, à la sclérose économique, au désordre spirituel. À terme, les bienfaits très réels apportés par le fascisme dans ses débuts, seraient gâchés, et l’Italie, un instant arrachée par Mussolini au chaos, serait jetée par lui dans un chaos pire. Ce qui est arrivé.

Le nationaliste français qu’était Maurras savait trop qu’il y a autant de nationalismes que de nations pour porter d’emblée un jugement dogmatique sur les aspects de la doctrine fasciste qui lui répugnaient le plus. Le primat, par exemple, qu’elle donnait à l’action sur la pensée. Pour une part, le pragmatisme de Mussolini le rassurait plutôt. Il nourrissait l’espérance, nullement déraisonnable, qu’une France qui referait à temps sa force, équilibrerait l’Italie fasciste, l’empêchant de verser du côté de ses démons. Ce ne fut pas. Nous n’avons pas lieu de nous en réjouir. Imaginons que Mussolini ait eu la prudence de Franco. La menace communiste, qu’un moment le Duce avait su écarter de nos frontières, serait moins pressante aujourd’hui et l’avenir de l’Europe mieux assuré.

Le nationaliste français qu’était Maurras savait trop qu’il y a autant de nationalismes que de nations pour porter d’emblée un jugement dogmatique sur les aspects de la doctrine fasciste qui lui répugnaient le plus. Le primat, par exemple, qu’elle donnait à l’action sur la pensée. Pour une part, le pragmatisme de Mussolini le rassurait plutôt. Il nourrissait l’espérance, nullement déraisonnable, qu’une France qui referait à temps sa force, équilibrerait l’Italie fasciste, l’empêchant de verser du côté de ses démons. Ce ne fut pas. Nous n’avons pas lieu de nous en réjouir. Imaginons que Mussolini ait eu la prudence de Franco. La menace communiste, qu’un moment le Duce avait su écarter de nos frontières, serait moins pressante aujourd’hui et l’avenir de l’Europe mieux assuré.

Mussolini a subi d’innombrables influences, mais pas celle de Maurras. Dans La Vie intellectuelle de mai 1929, M. Gaston Rabeau étudiant « La Philosophie du fascisme », le reconnaît avec une louable franchise. « Les Français, écrit-il, s’imaginent aisément que la politique mussolinienne ressemble à celle de M. Maurras. Question d’origine mise à part (elle ne vient sûrement pas d’Auguste Comte ou de Joseph de Maistre), elle nous paraît en différer absolument. » C’est qu’en effet il s’agit d’une « politique avant tout empiriste, d’un empirisme total, non pas de cet empirisme qui généralise des lois ». Le plus beau de l’histoire c’est que M. Rabeau, lumière de la démocratie-chrétienne, faisait un mérite à Mussolini de s’opposer ainsi à Maurras. Toute son étude est du reste imprégnée d’une surprenante sympathie à l’endroit du fascisme. Sur les points où celui-ci s’écartait trop manifestement de la doctrine sociale du catholicisme, le pieux exégète, pris de scrupule, affirmait son souci de ne pas « élargir un fossé qui est déjà trop profond ». À la même époque, La Vie catholique travaillait, rappelons-le, à élargir artificiellement le fossé qui séparait, ou paraissait séparer, l’Action française de l’Église !

« La conception fasciste de l’État rejoint étrangement la pratique stalinienne »

Pourtant, c’était Mussolini et non point Maurras qui avait affirmé : « Nous qui détestons intimement tous les christianismes, aussi bien celui de Jésus que celui de Marx, nous gardons une extraordinaire sympathie pour cette reprise, dans la vie moderne, du culte païen de la force et de l’audace. » M. Gaston Rabeau n’ignorait certes pas cette déclaration de principe, puisqu’elle date du 1er décembre 1919. Pas davantage, il ne lui était possible d’ignorer que Mussolini, alors qu’il affichait des velléités littéraires, avait composé un roman pornographique, tout rempli d’injures pour la religion. Il est vrai que la démocratie-chrétienne devait éprouver plus de mansuétude pour le fascisme que pour l’Action française, pour cette bonne raison que l’Action française se voulait contre-révolutionnaire, tandis que le fascisme s’inscrivait dans le grand mouvement de l’action subversive.

Dans un essai beaucoup plus récent, puisque publié trente ans plus tard, un autre démocrate-chrétien, M. Henri Lemaître, distingue également fascisme et nationalisme. L’honnêteté commande de reconnaître qu’il le fait dans un esprit tout différent de celui de. Rabeau. Il remarque que le nationalisme « se présente comme un traditionalisme, comme un effort pour perpétuer un héritage historique, cet héritage étant le plus souvent légitimé par des références à des valeurs transcendantes, politiques, morales, religieuses… Le fascisme, au contraire, conçoit la nation non pas essentiellement comme un héritage de valeurs mais plutôt comme un devenir de puissance … L’histoire n’est plus alors comme dans le nationalisme considérée comme une fidélité, mais comme une création continue, qui mérite de tout renverser sur son passage de ce qui peut lui résister, et comme une action délibérée du devenir humain. »

Le problème est posé dans ses justes termes. M. Henri Lemaître définit du reste le fascisme comme « un socialisme pur dans la mesure où il se charge de l’immédiate réalisation historique du dynamisme social…» M. Lemaître témoigne, en l’occurrence, d’une probité intellectuelle assez rare. Il est devenu en effet habituel de masquer la réalité idéologique du fascisme depuis que la gauche internationale, pour des raisons d’opportunité politique, est devenue résolument antifasciste, ce qu’elle n’était pas primitivement, du moins sans son ensemble, ainsi que le prouve l’exemple de M. Rabeau, qui d’ailleurs n’est pas isolé, car dans les premiers écrits du fondateur d’Esprit, Emmanuel Mounier, on trouverait de même une admiration mal dissimulée pour l’éthique mussolinienne.

Que le fascisme soit un socialisme pur, on en trouve la preuve dans le texte fondamental publié par Mussolini, après la prise de pouvoir, sous le titre Doctrine du fascisme. Mussolini affirme que « le fascisme ne fut pas le fruit d’une doctrine déjà élaborée ensemble : il naquit d’un besoin d’action et fut action ». (photo) Ce qui revient à transposer la célèbre maxime marxiste sur la priorité de la praxis. Mussolini ajoute aussitôt que toute « doctrine tend à diriger l’activité des hommes vers un objectif déterminé, mais l’activité des hommes réagit sur la doctrine, la transforme, l’adapte aux nécessités nouvelles ou la dépasse. La doctrine elle-même doit donc être non un exercice verbal, mais un acte de vie… » L’empirisme total dont M. Rabeau faisait gloire au dictateur italien ne constitue en fait que l’expression de la dialectique marxiste de la praxis (c’est-à-dire de l’activité des hommes) et de la theoria (c’est-à-dire de la doctrine). Ainsi, Mussolini, alors même qu’il rompait de la façon la plus spectaculaire avec le socialisme, continuait de penser au moyen des catégories intellectuelles forgées par Marx.

Que le fascisme soit un socialisme pur, on en trouve la preuve dans le texte fondamental publié par Mussolini, après la prise de pouvoir, sous le titre Doctrine du fascisme. Mussolini affirme que « le fascisme ne fut pas le fruit d’une doctrine déjà élaborée ensemble : il naquit d’un besoin d’action et fut action ». (photo) Ce qui revient à transposer la célèbre maxime marxiste sur la priorité de la praxis. Mussolini ajoute aussitôt que toute « doctrine tend à diriger l’activité des hommes vers un objectif déterminé, mais l’activité des hommes réagit sur la doctrine, la transforme, l’adapte aux nécessités nouvelles ou la dépasse. La doctrine elle-même doit donc être non un exercice verbal, mais un acte de vie… » L’empirisme total dont M. Rabeau faisait gloire au dictateur italien ne constitue en fait que l’expression de la dialectique marxiste de la praxis (c’est-à-dire de l’activité des hommes) et de la theoria (c’est-à-dire de la doctrine). Ainsi, Mussolini, alors même qu’il rompait de la façon la plus spectaculaire avec le socialisme, continuait de penser au moyen des catégories intellectuelles forgées par Marx.

Il n’est donc pas surprenant que les deux valeurs auxquelles le fascisme accorde la primauté, le travail et la guerre, soient empruntées au marxisme.Marx, lui aussi, soutient que le progrès se fonde à la fois sur l’activité de l’homme en tant que producteur (c’est l’aspect matérialiste de la doctrine) et sur la lutte des contraires (ce qui est son aspect dialectique). Sans doute pourrait-on objecter que Mussolini se proclame « spiritualiste ». Il s’agit d’une simple habileté tactique, destinée à rassurer les masses catholiques. Le fascisme exalte non pas l’esprit, mais la vie qui n’est qu’une forme de la matière ou, en termes marxistes, que la matière devenue action.

Pas davantage, nous ne devons-nous laisser abuser par le fait que Mussolini répudie la lutte des classes. Il se contente de la situer à un autre plan, par l’opposition des « nations bourgeoises » et des « nations prolétariennes » Bien loin de se séparer du marxisme, il se borne à le « réviser », et sur ce point, il apparaît comme un précurseur. En effet, le léninisme, plus lentement sans doute, a évolué dans le même sens. Actuellement, c’est moins sur la lutte des classes que sur les luttes nationales entre États capitalistes et Pays sous-développés que le communisme compte afin d’assurer la domination mondiale de la Révolution.

La conception fasciste de l’État, « en tant que volonté éthique universelle » rejoint étrangement la pratique stalinienne, qui lui est contemporaine. Mussolini, à l’inverse de Maurras, soutient que l’État n’est pas au service de la nation, mais qu’au contraire, la nation représente un simple instrument de l’État car elle est créée par lui. C’est lui qui « donne au peuple conscience de sa propre unité morale, une volonté et par conséquent une existence effective ». L’État fasciste s’affirme impérialiste (carte), et Mussolini se plaît à exalter l’exemple de Rome. En réalité, c’est d’un impérialisme de type nouveau, d’un impérialisme beaucoup plus idéologique que territorial qu’il s’agit. « On peut concevoir, écrit-il, un empire, c’est-à-dire une nation qui, directement ou indirectement, guide d’autres nations, sans que la conquête d’un kilomètre carré de territoire soit nécessaire… » Il est donc en droit d’affirmer le 27 octobre 1930 dans le « Message pour l’An IX » que le fascisme italien dans ses institutions particulières est universel dans son esprit. Tout comme la nation russe pour Staline, la nation italienne constitue, pour Mussolini, le moyen d’imposer au reste du monde sa conception de la Révolution.

La conception fasciste de l’État, « en tant que volonté éthique universelle » rejoint étrangement la pratique stalinienne, qui lui est contemporaine. Mussolini, à l’inverse de Maurras, soutient que l’État n’est pas au service de la nation, mais qu’au contraire, la nation représente un simple instrument de l’État car elle est créée par lui. C’est lui qui « donne au peuple conscience de sa propre unité morale, une volonté et par conséquent une existence effective ». L’État fasciste s’affirme impérialiste (carte), et Mussolini se plaît à exalter l’exemple de Rome. En réalité, c’est d’un impérialisme de type nouveau, d’un impérialisme beaucoup plus idéologique que territorial qu’il s’agit. « On peut concevoir, écrit-il, un empire, c’est-à-dire une nation qui, directement ou indirectement, guide d’autres nations, sans que la conquête d’un kilomètre carré de territoire soit nécessaire… » Il est donc en droit d’affirmer le 27 octobre 1930 dans le « Message pour l’An IX » que le fascisme italien dans ses institutions particulières est universel dans son esprit. Tout comme la nation russe pour Staline, la nation italienne constitue, pour Mussolini, le moyen d’imposer au reste du monde sa conception de la Révolution.

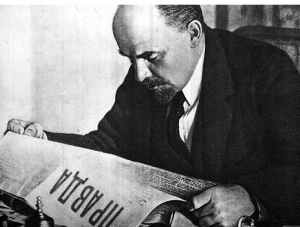

Certes Mussolini laisse subsister le capitalisme. C’est uniquement pour des raisons d’opportunité. Le premier ministre de la justice de l’État fasciste, M. Rocco, constate qu’une certaine liberté économique n’est préservée que parce que « l’aiguillon de l’intérêt individuel est le plus efficace des moyens, pour obtenir le maximum de résultat, avec le minimum d’effort ». En réalité, l’initiative privée ne subsiste qu’autant qu’elle accepte la direction de l’État. Quand Mussolini écrit que « c’est l’État qui doit résoudre les contradictions dramatiques du capitalisme », il ne tient pas un autre langage que Lénine. Il s’autorise, d’ailleurs, de l’exemple du grand doctrinaire marxiste, qui lui aussi a rétabli, momentanément, une liberté économique relative. Qu’importe puisque le capitalisme subit une métamorphose radicale, en devenant,  selon l’expression de Lénine (photo), « capitalisme d’État ». Dans le discours de Trieste du 20 septembre 1920, Mussolini reconnaît que la mise en place d’un État prolétarien serait prématurée. « Le prolétariat, explique-t-il, est capable de remplacer d’autres valeurs sociales ; mais nous lui disons : avant de t’étendre au gouvernement d’une nation, commence par te gouverner toi-même, commence par t’en rendre digne techniquement et auparavant moralement parce que gouverner est une chose terriblement complexe, difficile et compliquée » … Ainsi tout comme Staline, Mussolini rejette l’État prolétarien à l’horizon de l’histoire, mais avec beaucoup plus de franchise. On pourrait dire du fascisme qu’il est, par quelques côtés, un stalinisme honnête, ou, selon l’optique, un stalinisme honteux.

selon l’expression de Lénine (photo), « capitalisme d’État ». Dans le discours de Trieste du 20 septembre 1920, Mussolini reconnaît que la mise en place d’un État prolétarien serait prématurée. « Le prolétariat, explique-t-il, est capable de remplacer d’autres valeurs sociales ; mais nous lui disons : avant de t’étendre au gouvernement d’une nation, commence par te gouverner toi-même, commence par t’en rendre digne techniquement et auparavant moralement parce que gouverner est une chose terriblement complexe, difficile et compliquée » … Ainsi tout comme Staline, Mussolini rejette l’État prolétarien à l’horizon de l’histoire, mais avec beaucoup plus de franchise. On pourrait dire du fascisme qu’il est, par quelques côtés, un stalinisme honnête, ou, selon l’optique, un stalinisme honteux.

En attendant que le prolétariat soit en mesure d’assumer, en tant que classe, la direction des affaires publiques, il n’est d’autre recours pour le socialisme, qu’il soit de type stalinien ou de type fasciste, que dans le jacobinisme. M. Alfredo Rocco a montré, peut-être à son insu, que la conception fasciste de l’État se modèle sur celle de Jean-Jacques Rousseau, de Robespierre et de Saint-Just. « Le gouvernement », selon lui, « doit être entre les mains d’hommes capables de s’élever au-dessus de la considération de leurs propres intérêts et de réaliser les intérêts historiques et immanents de la collectivité sociale considérée comme unité qui résume l’ensemble des générations ». De même, selon Rousseau et les Jacobins, la volonté générale ne s’identifie pas à la majorité, mais aux citoyens vertueux, ne fussent-ils que quelques-uns, qui ont abdiqué toute volonté particulière ou si l’on préfère tout amour-propre, au sens qu’ont donné à ce mot les moralistes du siècle classique.

M. Rocco va jusqu’au bout de la dure logique jacobine lorsqu’il affirme que « tous les droits individuels sont des concessions de l’État faites dans l’intérêt de la société ». Le droit de propriété, l’initiative privée dans la production ne sont respectés que parce qu’ils apparaissent conformes à l’intérêt de la société. Du moment que les citoyens vertueux, en l’occurrence les membres du parti, estimeront que l’intérêt de la société a changé, ils nationaliseront l’ensemble de l’économie. M. Rocco est au demeurant parfaitement conscient de la filiation  jacobine de sa pensée car il célèbre le relèvement de l’État « dans la seconde phase de la Révolution (française) et pendant la période de l’empire napoléonien ». Néanmoins, les fascistes n’afficheront que du mépris pour Rousseau. C’est, de leur part, simple inconséquence. Pour l’avoir mal lu, ils le tiennent pour un individualiste. Sous l’Occupation, M. Marcel Déat (photo) leur en fera le reproche mérité.

jacobine de sa pensée car il célèbre le relèvement de l’État « dans la seconde phase de la Révolution (française) et pendant la période de l’empire napoléonien ». Néanmoins, les fascistes n’afficheront que du mépris pour Rousseau. C’est, de leur part, simple inconséquence. Pour l’avoir mal lu, ils le tiennent pour un individualiste. Sous l’Occupation, M. Marcel Déat (photo) leur en fera le reproche mérité.

Ainsi Mussolini était parfaitement justifié de proclamer, dans son discours de Milan du 5 février 1920 : « Le seul, l’unique socialiste peut-être qu’il y ait eu en Italie depuis cinq ans, c’est moi ». Drieu la  Rochelle (photo) aura tout aussi raison d’intituler l’un de ses ouvrages Socialisme fasciste. D’ailleurs puisque le fascisme est action avant d’être doctrine, il est aisé de prouver que l’évolution qui transformera l’agitateur romagnol en dictateur s’est opérée sans solution de continuité. Sans doute l’histoire est-elle écrite par les vainqueurs, et ceux-ci, soucieux de déshonorer politiquement Mussolini, se sont-ils efforcés de le présenter comme un ambitieux qui, pour satisfaire ses appétits, a trahi la cause de sa jeunesse. Rien n’est plus contraire aux faits.

Rochelle (photo) aura tout aussi raison d’intituler l’un de ses ouvrages Socialisme fasciste. D’ailleurs puisque le fascisme est action avant d’être doctrine, il est aisé de prouver que l’évolution qui transformera l’agitateur romagnol en dictateur s’est opérée sans solution de continuité. Sans doute l’histoire est-elle écrite par les vainqueurs, et ceux-ci, soucieux de déshonorer politiquement Mussolini, se sont-ils efforcés de le présenter comme un ambitieux qui, pour satisfaire ses appétits, a trahi la cause de sa jeunesse. Rien n’est plus contraire aux faits.

Le 7 juin 1914 fut sans doute la date décisive de l’existence politique de Mussolini. Ce jour-là, une bagarre éclata à Ancône. Trois ouvriers furent tués, ce qui provoqua une grève générale dans l’Italie tout entière. Elle se développa avec une brutalité extraordinaire. Des églises brûlèrent. À Ravenne, un général fut arrêté par les manifestants. Partout, des conseils ouvriers se constituèrent. Mussolini, alors rédacteur en chef de l’Avanti, le quotidien du parti socialiste, estimait qu’il fallait organiser révolutionnairement les masses en lutte. La majorité du parti décida contre lui d’empêcher la « démonstration » de se transformer en insurrection.

Persuadé qu’il n’y avait rien à espérer du Parti, Mussolini s’en sépara en octobre parce qu’il avait décidé de faire campagne en faveur de l’intervention de son pays aux côtés de la France. Le 15 novembre, il fondait le Popolo d’ltalia, « quotidien socialiste » et groupait ses partisans dans « les faisceaux d’action révolutionnaire » qui devaient être, selon leurs statuts, « les libres groupements des révolutionnaires de toutes les écoles, de toutes les croyances et doctrines politiques. » On a reproché à Mussolini d’avoir reçu des subsides de la France, ce qui est certain. On devait reprocher de même à Lénine d’avoir rejoint son pays en traversant l’Allemagne dans un wagon plombé. En fait, Mussolini n’était pas plus l’agent de Poincaré, que Lénine ne le sera de Guillaume II. S’il avait choisi de militer en faveur de l’intervention militaire de son pays, c’était exactement pour les mêmes raisons que Lénine lorsqu’il prêchait « le défaitisme révolutionnaire ». Les deux hommes adoptaient certes des attitudes opposées, mais contre un ennemi commun : la social-démocratie réformiste et opportuniste, qui défendait, en Italie comme en Russie, la politique « bourgeoise », ici l’égoïsme sacré, là la guerre.

Persuadé qu’il n’y avait rien à espérer du Parti, Mussolini s’en sépara en octobre parce qu’il avait décidé de faire campagne en faveur de l’intervention de son pays aux côtés de la France. Le 15 novembre, il fondait le Popolo d’ltalia, « quotidien socialiste » et groupait ses partisans dans « les faisceaux d’action révolutionnaire » qui devaient être, selon leurs statuts, « les libres groupements des révolutionnaires de toutes les écoles, de toutes les croyances et doctrines politiques. » On a reproché à Mussolini d’avoir reçu des subsides de la France, ce qui est certain. On devait reprocher de même à Lénine d’avoir rejoint son pays en traversant l’Allemagne dans un wagon plombé. En fait, Mussolini n’était pas plus l’agent de Poincaré, que Lénine ne le sera de Guillaume II. S’il avait choisi de militer en faveur de l’intervention militaire de son pays, c’était exactement pour les mêmes raisons que Lénine lorsqu’il prêchait « le défaitisme révolutionnaire ». Les deux hommes adoptaient certes des attitudes opposées, mais contre un ennemi commun : la social-démocratie réformiste et opportuniste, qui défendait, en Italie comme en Russie, la politique « bourgeoise », ici l’égoïsme sacré, là la guerre.

Mussolini en 1923

Mussolini a justifié son attitude par un article prophétique, quand on songe qu’il date de 1915 : « Notre intervention a un double but : national et international… Elle signifie : contribution à la désagrégation de l’empire austro-hongrois, peut-être révolution en Allemagne et par un contrecoup inévitable, révolution en Russie. Elle signifie, en somme, un pas en avant pour la cause de la liberté et de la révolution…» Et le 12 juin 1914 déjà : « Nous comprenons les craintes du réformiste et de la démocratie devant une telle situation. »

Après la victoire, il pourra affirmer : « Nous, les partisans de l’intervention, nous sommes les seuls à avoir le droit de parler de révolution en Italie. » Et il explique  que « la guerre a appelé les masses prolétariennes au premier plan. Elle a brisé leurs chaînes. Elle les a extrêmement valorisées. Une guerre de masse se conclut par le triomphe des masses. Si la révolution de 1789 – qui fut en même temps révolution et guerre – ouvrit les portes et les voies du monde à la bourgeoisie, la révolution actuelle qui est aussi une guerre, paraît devoir ouvrir les portes de l’avenir aux masses qui ont fait leur dur noviciat du sang et de la mort dans les tranchées. »

que « la guerre a appelé les masses prolétariennes au premier plan. Elle a brisé leurs chaînes. Elle les a extrêmement valorisées. Une guerre de masse se conclut par le triomphe des masses. Si la révolution de 1789 – qui fut en même temps révolution et guerre – ouvrit les portes et les voies du monde à la bourgeoisie, la révolution actuelle qui est aussi une guerre, paraît devoir ouvrir les portes de l’avenir aux masses qui ont fait leur dur noviciat du sang et de la mort dans les tranchées. »

Le Mussolini de 1919 qui reconstitue ses faisceaux se donne un programme anarcho-syndicaliste. À la fin de l’année de 1919, il envoie d’ailleurs son « salut cordial » au chef anarchiste Malatesta. Que réclament les faisceaux ? Le suffrage universel avec vote des femmes, la suppression du sénat, vieille revendication de la gauche ; la journée de huit heures avec retraite à 65 ans ; la création de conseils ouvriers pour « perfectionner les démocraties politiques » et permettre la participation du travail à la gestion de l’économie ; le remplacement de l’armée permanente par une milice nationale « purement défensive » avec de courtes périodes d’instruction. Il est remarquable que lors du congrès de Vérone, du 17 novembre 1943, Mussolini, libéré par les Allemands de sa prison, reprendra son programme originel.

Le mot de faisceau n’a du reste pas été forgé par lui. Il est apparu pour la première fois en Sicile aux alentours de 1890, où il désignait des groupes d’anarcho-syndicalistes, qui s’attaquaient aux féodaux. Ainsi que l’écrit M. Prelot, les premiers fascistes « sortis du socialisme par la porte de gauche, celle du syndicalisme révolutionnaire, ces soréliens, ces blanquistes reprochent surtout aux “ officiels ” d’être des révolutionnaires pour rire qui dissertent et palabrent toujours sur le grand soir, sans se décider jamais à agir… »

Le mot de faisceau n’a du reste pas été forgé par lui. Il est apparu pour la première fois en Sicile aux alentours de 1890, où il désignait des groupes d’anarcho-syndicalistes, qui s’attaquaient aux féodaux. Ainsi que l’écrit M. Prelot, les premiers fascistes « sortis du socialisme par la porte de gauche, celle du syndicalisme révolutionnaire, ces soréliens, ces blanquistes reprochent surtout aux “ officiels ” d’être des révolutionnaires pour rire qui dissertent et palabrent toujours sur le grand soir, sans se décider jamais à agir… »

Certes, l’événement justifiait Mussolini. « Mai 1915 a été, affirmait-il, le premier épisode de la révolution, son commencement. » Effectivement, l’entrée en guerre de l’Italie avait provoqué un rapide développement de l’industrie lourde et la constitution de masses prolétariennes. La fin du conflit trouvera l’Italie dans un état d’épuisement financier qui rendra impossible la reconversion de l’économie de guerre. D’où le chômage, générateur de convulsions sociales. Mussolini n’en aura cependant pas le profit. Les sociaux-démocrates joueront contre lui du pacifisme populaire. En 1919, il essuiera à Milan un terrible échec électoral, n’obtenant que 4 657 voix contre 70 000 aux socialistes orthodoxes. Il écrira dans un mouvement de découragement : « À nous qui sommes les morituri de l’individualisme, il ne reste pour le présent obscur et le lendemain ténébreux que la religion désormais absurde, mais toujours consolante de l’anarchie. »

Le 3 décembre 1919, c’est la grève générale. Les mouvements populaires se continueront tout au long de l’année 1920 par des occupations d’usine et des révoltes agraires. L’historien fasciste Valsecchi écrira plus tard que « le parti socialiste n’avait qu’à tendre la main vers le pouvoir d’État pour s’en emparer, mais il eut peur de le faire et montra son impuissance ». En réalité, la social-démocratie était partagée en trois tendances : réformiste qui craignait l’action violente, maximaliste, qui au contraire y poussait sans savoir l’organiser, communiste repliée sur un sectarisme que Lénine leur reprochera durement. Sa défaite ne s’explique cependant pas uniquement par sa division. Il manquait aux travailleurs en lutte un appui militaire. L’armée régulière maintenue dans une stricte discipline et les anciens combattants voyaient avec mépris et colère le désordre s’installer sans que le gouvernement semblât désireux de lutter.

Mussolini comprit que le socialisme n’aboutirait pas sans l’union des producteurs et des soldats. Là-dessus il était d’accord avec Lénine. Les soviets de 1917 ne s’intitulent-ils pas soviets d’ouvriers et de soldats ? Les fascistes avaient commencé par encourager les occupations d’usine et même ils avaient tenté de les transformer en expropriations. Le 17 mars, la maison Franchi Grigorini de Dalminé ayant refusé un relèvement de salaire, ils s’étaient emparés de l’usine et l’avaient fait fonctionner sans le patron. Cependant les cinq premiers fascistes, pour la plupart socialistes interventionnistes et intellectuels d’avant-garde, étaient rejoints par de nombreux « arditi », anciens membres des corps francs, l’équivalent de nos parachutistes, qui ne voulaient plus du vieil ordre bourgeois, tout en se montrant écœurés par le pacifisme des socialistes officiels. L’interventionnisme de Mussolini qui l’avait isolé dans le premier temps, commençait à le servir. Il en tira les conséquences. Il lui fallait fondre les deux clientèles. Il y parvint sans rompre avec la tradition du socialisme révolutionnaire. Il engagea, en effet, la bataille contre les socialistes officiels, non pas dans les grandes villes, mais en Émilie. Cette région paysanne était l’une des plus rouges d’Italie. Les ouvriers agricoles étaient organisés en ligues qui avaient acquis un véritable monopole de l’emploi. Nul ne pouvait travailler la terre sans leur permission.

De nombreux paysans de la plaine de Pô désiraient passer de la condition d’ouvrier agricole à celle de propriétaire. Ils se heurtèrent aux ligues, qui s’opposèrent à l’achat, n’acceptant qu’une location collective. Mussolini prit hardiment le parti des aspirants propriétaires, lançant le mot d’ordre « la terre à ceux qui la travaillent ». En d’autres termes, tout comme Lénine en Russie, il fondait son action sur le mot d’ordre le plus apte à entraîner les paysans pauvres. Ceux-ci rejoignirent les faisceaux à l’appel de deux vieux militants syndicalistes, Umberto Pasella, futur secrétaire  général des faisceaux, et Michele Bianchi (photo), qui sera l’un des quadriumvirs de la marche sur Rome. Michele Bianchi, en particulier, était très populaire pour avoir mené dans toute l’Émilie les grèves agricoles entre 1907 et 1913.

général des faisceaux, et Michele Bianchi (photo), qui sera l’un des quadriumvirs de la marche sur Rome. Michele Bianchi, en particulier, était très populaire pour avoir mené dans toute l’Émilie les grèves agricoles entre 1907 et 1913.

Dans la plaine du Pô la bataille entre les ligues social-démocrates et les faisceaux fut rude, mais l’appui de la majorité de la petite paysannerie permit à Mussolini de sortir victorieux du conflit. Les socialistes officiels et les communistes commirent l’erreur de tenter de se venger en assassinant des fascistes. Les faisceaux ripostèrent par des expéditions punitives. Tous ceux qui se rendaient compte que l’agitation maximaliste jetait l’Italie dans un chaos dont rien ne sortirait rejoignirent Mussolini. Les statistiques datant de novembre 1912 donnent une image assez exacte de l’origine sociale des fascistes : 15% d’ouvriers des villes, 24% d’ouvriers agricoles, 12% de paysans propriétaires, 13% d’étudiants, 10% d’employés, 10% de commerçants, 3% d’industriels, 10% d’enseignants, 5% de fonctionnaires, etc.

Les faisceaux constituaient de simples groupements de combat. Mussolini eut le plus grand mal à les transformer en un parti. Il faillit même perdre le contrôle de son organisation. Pourtant, il parvint à franchir le passage toujours délicat de l’action violente à la conquête politique des masses. Ce qui lui donna le Pouvoir. En réalité, il ne disposait que d’un instrument fragile, d’autant que les deux seuls militants de grande valeur dont il disposait moururent prématurément, l’un, Corrodini à la guerre, l’autre, Michele Bianchi, d’épuisement après la prise du pouvoir, dont il avait été l’un des grands artisans. Le parti national fasciste insuffisamment trempé à l’inverse du parti bolchevique de Lénine, s’embourgeoisa rapidement. Mussolini resta toute sa vie un homme seul. Par ailleurs, il lui avait fallu composer d’une part avec la Maison de Savoie, qui conservait la fidélité de l’armée, d’autre part avec l’Église, si bien que le socialisme fasciste dégénéra, à son tour, en mouvement réformiste.

À la vérité, l’Italie n’était pas la Russie. Elle manquait des ressources en hommes et en matières premières dont a besoin un pays de vocation mondiale. L’impérialisme fasciste dut prendre un caractère territorial plutôt qu’idéologique. Il se heurta à la Grande-Bretagne. On sait ce qui s’ensuivit et comment l’Italie fut entraînée aux côtés de l’Allemagne dans la Seconde Guerre mondiale, ce qui provoqua l’effondrement sans gloire du régime.

Donc le fascisme constitue un mouvement révolutionnaire qui a avorté, non pas de la faute de Mussolini, mais du fait des circonstances contraires. Il est permis de se demander pourquoi un tel mouvement est apparu à la plupart des contemporains comme situé à droite et non pas à gauche ? Il y a deux raisons : d’une part, Mussolini s’est présenté comme un défenseur de l’autorité, d’autre part, comme un adversaire du régime parlementaire. L’autorité, pour quoi faire ? Elle peut être destinée à restaurer un ordre traditionnel ou au contraire à rendre plus efficace une entreprise de subversion. On ne saurait prétendre que l’Union Soviétique soit un pays où l’autorité fasse défaut. L’hostilité au parlementarisme ? Rien que de commun aux révolutionnaires et aux contre-révolutionnaires. Lénine critique la démocratie « libérale » avec autant de violence que Charles Maurras. Le socialisme révolutionnaire auquel appartient Mussolini a toujours affirmé son mépris des députés.

L’équivoque de l’autorité et de l’antiparlementarisme, a été utilisée plus récemment par un autre homme de gauche, Charles De Gaulle, afin de piper l’opinion nationale, de la même manière que Mussolini. Le césarisme, fasciste ou gaulliste, conduit à l’aventure militaire et finalement au désastre, par le mouvement propre au  jacobinisme en action. On comprend ainsi l’erreur intellectuelle de ces hommes dont Paul Sérant décrit l’itinéraire politique, qui passèrent de l’Action française ou de ses marges au fascisme sans même se rendre compte qu’ils allaient de la contre-révolution à son contraire (photo).

jacobinisme en action. On comprend ainsi l’erreur intellectuelle de ces hommes dont Paul Sérant décrit l’itinéraire politique, qui passèrent de l’Action française ou de ses marges au fascisme sans même se rendre compte qu’ils allaient de la contre-révolution à son contraire (photo).

Maintenant que nous avons situé les situations respectives de Mussolini et de Maurras, en montrant à quel point elles furent antagonistes, nous pouvons porter un jugement motivé sur un Brasillach, un Drieu la Rochelle, un Abel Bonnard pour ne pas parler d’un autre, dont le cas relève de la morale et non de la politique.

Blum versus Mussolini

Le fascisme français

L’essai de M. Paul Sérant, parce qu’il se borne à l’étude des réactions, d’ailleurs plus passionnelles que concertées, d’écrivains, risque d’accréditer la légende selon laquelle le fascisme serait un phénomène politique de droite. En fait, les auteurs dont il traite ont tous, à l’exception de Céline, plus ou moins fleureté avec les milieux nationalistes.

À la vérité, il ne saurait y avoir de fascisme français que jacobin. Marcel Déat devait en apporter, sous l’Occupation, une démonstration irréfutable. Il n’avait pas de peine à découvrir dans Le Contrat social de Jean-Jacques Rousseau, les fondations idéologiques de l’État totalitaire. « Il y a eu, écrivait-il, tout au long des cent cinquante années, une école démocratique autoritaire », qu’il suffirait de prolonger pour retrouver, sous une forme authentiquement nationale, l’inspiration même du fascisme italien et du national-socialisme allemand. Selon lui, « la révolution française comme la révolution allemande* sont pour une large part des mouvements nationaux, une affirmation unitaire irrésistible. Voilà qui entraîne quelques conséquences et permet quelques rapprochements. C’est par là que s’explique l’esprit totalitaire du jacobinisme, par là que se manifeste le rôle de l’État, c’est de là que part l’incontestable socialisme montagnard ». On ne saurait mieux dire.

Sans doute, s’est-il trouvé, dans la droite française, quelques esprits faibles que troublaient les succès de Mussolini, et qui prétendaient fabriquer un fascisme français tout d’imitation, en se contentant de reprendre les uniformes et les rites des  faisceaux de combat, c’est-à-dire l’aspect purement extérieur, et contingent (photo). Le premier en date d’entre eux fut Georges Valois, qui devait d’ailleurs finir communiste après quelques péripéties intellectuelles assez pitoyables. Il est troublant que cet exemple malheureux ait eu quelque pouvoir de fascination sur un journaliste qui, plus récemment, prétendait lui aussi « recommencer Maurras », en attendant de finir comme bas agent de M. De Gaulle. Ce qui est du reste une fin plus logique qu’il pourrait sembler au premier abord.

faisceaux de combat, c’est-à-dire l’aspect purement extérieur, et contingent (photo). Le premier en date d’entre eux fut Georges Valois, qui devait d’ailleurs finir communiste après quelques péripéties intellectuelles assez pitoyables. Il est troublant que cet exemple malheureux ait eu quelque pouvoir de fascination sur un journaliste qui, plus récemment, prétendait lui aussi « recommencer Maurras », en attendant de finir comme bas agent de M. De Gaulle. Ce qui est du reste une fin plus logique qu’il pourrait sembler au premier abord.

Et dépit du soutien de cette haute finance qu’il insultait publiquement, tout en la courtisant en secret, Valois n’a guère duré plus d’une saison. Son fascisme n’était en réalité qu’une diversion, simple tentative pour diviser l’Action française dont le pouvoir craignait les menaces. Quant aux Ligues, comme les « Jeunesses patriotes », il leur arriva sans doute d’utiliser certaines des techniques d’action de propagande du fascisme, mais elles ne faisaient que continuer le vieux courant, plébiscitaire et boulangiste, plus puissant d’ailleurs à Paris que dans les provinces, que l’on ne saurait ni socialement, ni idéologiquement, confondre avec le fascisme.

Les seules tentatives sérieuses furent conduites par des éléments socialistes ou socialisants. L’histoire des mois fiévreux qui précédèrent le 6 février 1934, reste sans doute à faire. On ne saurait trop souhaiter que les témoins, et je pense en particulier à Georges Calzant, apportent à cet épisode mal connu de notre histoire nationale, l’irremplaçable contribution de leurs souvenirs.

Qu’il suffise d’évoquer les conciliabules entre journalistes de droite et politiciens de gauche, comme Eugène Frot, ou ce « Plan du 9 juillet », préfacé par Jules Romains qui préconisait – assez voisin de celui mis en place plus tard par Charles De Gaulle : renforcement de l’exécutif, vote de défiance contre le ministère entraînant la dissolution automatique, Sénat ne pouvant ni renverser le gouvernement, ni être dissous. Ce sont les promoteurs du « Plan du 9 juillet » qui avancèrent les premiers l’idée d’une école polytechnique d’administration, véritable séminaire technocratique pour hauts fonctionnaires. On sait que Jean Zay, ministre de Léon Blum, la fera sienne et que M. Michel Debré la réalisera en 1945, par l’installation de l’École Nationale d’Administration. On trouvait d’ailleurs, dans l’aréopage du Plan du 9 juillet, à côté de jeunes socialistes comme P. O. Lapie, des hommes comme Philippe Boegner et Louis Vallon, dont on n’ignore pas le rôle qu’ils devaient jouer par la suite dans l’entourage du gaullisme.

Néanmoins, c’est lors du trentième congrès du parti S.F.I.O., réuni à partir du 14 juillet 1933 à la Mutualité, qu’on vit éclater une révolte qui pouvait faire penser à celle qui avait dressé, à la veille de la première guerre mondiale, Mussolini contre les « officiels » du socialisme. Le congrès, en principe, était chargé de régler un obscur différend entre la commission exécutive du parti et le groupe parlementaire, accusé d’avoir soutenu un « gouvernement bourgeois ». Bientôt, il apparut que cet incident servait de prétexte à une offensive en règle conduite par Max Bonnafous, Adrien Marquet, député-maire de Bordeaux et surtout Marcel Déat. Lorsque  Marquet déclara que la France entrait « dans la phase qui préparera et permettra la réalisation des idéologies du XIXe siècle, chaque nation constituant, dans son cadre intérieur, un pouvoir fort qui se substituera à la bourgeoisie défaillante », Léon Blum s’écria (photo) : « je suis épouvanté ». De même il murmura, dit-on, « c’est presque du fascisme » en entendant le jeune Charles Lussy soutenir que « c’est par le gouvernement qu’on peut faire la révolution ».

Marquet déclara que la France entrait « dans la phase qui préparera et permettra la réalisation des idéologies du XIXe siècle, chaque nation constituant, dans son cadre intérieur, un pouvoir fort qui se substituera à la bourgeoisie défaillante », Léon Blum s’écria (photo) : « je suis épouvanté ». De même il murmura, dit-on, « c’est presque du fascisme » en entendant le jeune Charles Lussy soutenir que « c’est par le gouvernement qu’on peut faire la révolution ».

Les hérétiques furent d’ailleurs battus, très largement, en dépit des succès de  tribunes que Déat surtout avait remportés (photo), car Léon Blum tenait solidement l’appareil du Parti. Quelques semaines plus tard, ils quittèrent la S.F.I.O., qui perdit à cette occasion quelque chose comme vingt mille adhérents. Néanmoins, ceux que l’on nommait désormais les néo-socialistes ne parvinrent pas à conquérir une base militante. Ils se trouvèrent réduits à s’amalgamer à quelques autres groupuscules pour constituer, sous la houlette de Paul-Boncour, « l’union socialiste et républicaine », qui n’eut jamais d’importance que dans l’arithmétique parlementaire.

tribunes que Déat surtout avait remportés (photo), car Léon Blum tenait solidement l’appareil du Parti. Quelques semaines plus tard, ils quittèrent la S.F.I.O., qui perdit à cette occasion quelque chose comme vingt mille adhérents. Néanmoins, ceux que l’on nommait désormais les néo-socialistes ne parvinrent pas à conquérir une base militante. Ils se trouvèrent réduits à s’amalgamer à quelques autres groupuscules pour constituer, sous la houlette de Paul-Boncour, « l’union socialiste et républicaine », qui n’eut jamais d’importance que dans l’arithmétique parlementaire.

Les néo-socialistes s’opposaient à Léon Blum sur deux points essentiels. D’une part, ils répudiaient la fiction de l’internationalisme prolétarien, soutenant que « c’est autour de l’axe national que gravite aujourd’hui toute l’action économique réelle ». D’autre part, ils entendaient s’appuyer sur les classes moyennes, qui, menacées selon eux de prolétarisation par l’action du capitalisme financier, devenaient révolutionnaires.

Il est remarquable qu’à l’époque, Léon Blum voyait lui aussi dans le stalinisme et le fascisme des « formes intermédiaires entre le capitalisme et le socialisme ». Les néo-socialistes en profitaient pour lui opposer la nécessité de créer, également en France, l’une de ces formes intermédiaires plutôt que de poursuivre indéfiniment la réalisation d’un « socialisme pur » pour l’heure utopique.

Drieu la Rochelle – Mussolini

Déat et ses amis s’inspiraient du « plan de travail » élaboré, vers le même moment, par Henri de Man, qui venait de s’emparer de la direction du parti ouvrier belge. Henri de Man préconisait la nationalisation du crédit et des monopoles de fait, la rationalisation et l’élargissement des marchés intérieurs.

Néanmoins, la petite et la moyenne industrie, l’artisanat et, bien entendu, l’agriculture demeureraient sous le contrôle de l’initiative privée.

Lui aussi soutenait que ces réformes exigeaient un État fort. Dès 1929, Paul Henri Spaak et lui-même parlaient déjà de la nécessité d’une « démocratie autoritaire ». L’Assemblée nationale, en particulier, devrait être assistée de « conseils consultatifs dont les membres seraient choisis en partie en dehors du parlement, en raison de leur compétence reconnue ». Ce qui revenait à légaliser les brain-trusts d’inspiration technocratique, qui, toujours à la même époque faisaient leur apparition dans l’Amérique de Roosevelt.

Par la suite, Henri de Man, dans Après coup, donnera une assez bonne définition des objectifs qu’il poursuivait. Il s’agissait de substituer à la lutte des classes de style marxiste, qu’il estimait périmée, « le front commun des couches sociales productrices contre les puissances d’argent parasitaire ». Ce qui n’était rien d’autre que le programme même de Mussolini.

Le Duce, à l’époque, était d’ailleurs fort loin de faire figure, dans les milieux de gauche, de réprouvé. C’est ainsi que, dans la revue Esprit qu’il venait de fonder afin de renouveler, de l’intérieur, la démocratie chrétienne, Emmanuel Mounier (photo) traitait de l’expérience italienne avec une sympathie qu’il ne songeait pas à déguiser. Il en condamnait certes l’aspect totalitaire, mais il n’hésitait pas à se montrer dans les congrès aux côtés des jeunes dirigeants du syndicalisme fasciste.

Le Duce, à l’époque, était d’ailleurs fort loin de faire figure, dans les milieux de gauche, de réprouvé. C’est ainsi que, dans la revue Esprit qu’il venait de fonder afin de renouveler, de l’intérieur, la démocratie chrétienne, Emmanuel Mounier (photo) traitait de l’expérience italienne avec une sympathie qu’il ne songeait pas à déguiser. Il en condamnait certes l’aspect totalitaire, mais il n’hésitait pas à se montrer dans les congrès aux côtés des jeunes dirigeants du syndicalisme fasciste.

La grande crise de 1929 faisait plutôt apparaître Mussolini comme une manière de précurseur. En effet, nous mesurons mal à distance l’ébranlement prodigieux provoqué par le grand krach boursier et la vague de chômage qui déferla à sa suite comme un mascaret et faillit bien emporter le capitalisme.

Les remèdes classiques empruntés à la pharmacopée du libéralisme se révélèrent non seulement inefficaces, mais nocifs. C’est que les économistes libéraux continuaient de raisonner comme si l’ouvrier continuait d’être uniquement un producteur. Effectivement, au XIXe siècle, il ne consommait qu’une fraction négligeable des produits de l’industrie, l’essentiel de son salaire étant absorbé par l’alimentation. Depuis, cependant, il s’était organisé, et, grâce à la lutte syndicale, il était parvenu à élever son niveau de vie, si bien qu’il n’était plus exclusivement, pour la grande industrie, un producteur, mais aussi un consommateur, dont elle ne pouvait plus se passer. Le premier, l’Américain Ford, avait pris conscience de ce phénomène nouveau. Il en avait déduit la nécessité, pour le patronat, de pratiquer désormais une politique de haut salaire.

On se rendit compte qu’on ne sortirait de la crise qu’à l’unique condition de fournir aux chômeurs, fût-ce artificiellement, le pouvoir d’achat qui leur manquait. Il est remarquable que l’Allemagne d’Hitler et l’Amérique de Roosevelt s’engagèrent simultanément dans la même voie. Les chômeurs furent employés par l’État à des grands travaux « improductifs » (ainsi les autoroutes allemandes). Ce qui supposait l’abandon de l’étalon or et de la conception traditionnelle de la monnaie. Dans sa célèbre « théorie générale », l’Anglais Keynes s’efforça de fonder en doctrine ce renversement de l’économie classique. L’Italie fasciste, où le chômage sévissait à l’état endémique, depuis la fin de la guerre mondiale, avait la première montré l’exemple, en utilisant son surcroît de main-d’œuvre à l’assèchement des marais pontins.

Si bien qu’elle fut, avec la Russie stalinienne, le seul pays que la grande crise de 1929 ne bouleversa pas. On comprend, dans ces conditions, l’incontestable prestige qu’en retira le Duce.

Ceux des contemporains qui étaient imprégnés d’idéologie socialiste et démocratique, en tirèrent deux conséquences. D’une part, que la révolution économique qui s’opérait s’accomplissait dans le cadre national. D’autre part, qu’elle n’avait pas été réalisée par le bas, grâce à une pression des masses, mais par le haut, grâce à l’initiative gouvernementale. Ce n’étaient ni les lois universelles de l’économie, ni l’insurrection généralisée du prolétariat mondial qui avaient contraint le capitalisme à s’organiser en dehors du libéralisme, mais les décisions de l’État, et, qui plus est, d’un État national, utilisant des méthodes de police économique.

En France, il n’y eut sans doute que Drieu la Rochelle (photo) pour aller jusqu’au bout de l’analyse. Cherchant à fonder la doctrine d’un « socialisme fasciste », il expliquait qu’il s’agissait d’une « adaptation à la révolution industrielle ».

En France, il n’y eut sans doute que Drieu la Rochelle (photo) pour aller jusqu’au bout de l’analyse. Cherchant à fonder la doctrine d’un « socialisme fasciste », il expliquait qu’il s’agissait d’une « adaptation à la révolution industrielle ».

Selon lui, le régime parlementaire correspondait à la libre concurrence du premier âge capitaliste. Au XIXe siècle, il y avait une libre concurrence des idées, comme une libre concurrence des produits. Désormais cependant, l’économie se trouvait contrainte de s’organiser, de se discipliner. Elle n’y pourrait parvenir qu’à condition d’être soumise à une « police de la production » et donc indirectement de la répartition des biens. Cette police, remarquait Drieu, n’était susceptible de s’exercer que par les moyens éternels de la police.

Incapables de s’organiser et de se discipliner eux-mêmes, les capitalistes se voyaient obligés de confier ce soin à l’État, même si la fiction de la propriété privée était conservée. Ainsi le parti unique de style fasciste représentait l’agent de police de l’économie.

Selon Drieu, « une nouvelle élite de gouvernement apparaît et alentour se forme une nouvelle classe d’appui et de profit » qui est formée « d’éléments empruntés à toutes les classes ». Elle comprend en effet la bureaucratie politique des militants du parti unique, qui constitue l’appareil d’État, la bureaucratie syndicale chargée de  l’encadrement des masses et aussi bien les bureaucrates de l’économie, car « les propriétaires se transforment en de gros fonctionnaires, non pas tant héréditaires que se recrutant par cooptation – et partageant le prestige et l’influence avec leurs surveillants étatistes ». On remarquera que le livre de Drieu date de 1932 – c’est-à-dire de ce moment crucial qui précède le 6 février (photo).

l’encadrement des masses et aussi bien les bureaucrates de l’économie, car « les propriétaires se transforment en de gros fonctionnaires, non pas tant héréditaires que se recrutant par cooptation – et partageant le prestige et l’influence avec leurs surveillants étatistes ». On remarquera que le livre de Drieu date de 1932 – c’est-à-dire de ce moment crucial qui précède le 6 février (photo).

Drieu disait du fascisme mussolinien qu’il était un demi socialisme et du communisme stalinien qu’il était un demi fascisme. Sur ce point, il était bon prophète. Il s’agit effectivement de deux régimes qui vont à la rencontre l’un de l’autre, parce qu’ils recouvrent, en définitive, une réalisation sociale assez semblable. Le régime que préconise Drieu en 1932 ne recouvre-t-il pas exactement celui que décrit l’ancien compagnon de Tito, Djilas, dans son livre La Nouvelle Classe, publié à New-York, il y a quelques années ?

La marche sur Rome

Sans doute, le fascisme se donne-t-il pour un nationalisme, mais le stalinisme, quand il sera menacé, n’utilisera-t-il pas, lui aussi, la passion patriotique du peuple russe ?

C’est qu’en effet, pour l’un et l’autre, le nationalisme spontané, quasi viscéral ne représente qu’un instrument au service d’une révolution. Là-dessus, Drieu, toujours lui, s’est exprimé avec le plus de franchise ou si l’on veut de cynisme. « Le nationalisme, écrit-il, est l’axe de l’activité fasciste. Un axe, ce n’est pas un but. Ce qui importe pour le fascisme, c’est la révolution sociale, la marche lente, effacée, détournée, selon les possibilités européennes, au socialisme. S’il y avait encore des défenseurs conscients et systématiques du capitalisme, ils dénonceraient le fascisme comme usant du chantage nationaliste pour imposer le regard de l’État sur les grandes affaires. Ses défenseurs les moins inconscients et hasardeux ne sont pas loin maintenant de le faire, mais la négation furieuse des socialistes et communistes masque cette vérité. Non seulement le nationalisme n’est qu’un prétexte, mais ce n’est aussi qu’un moment dans l’évolution sociale du fascisme. »

Sans doute, Drieu demeurait-il un intellectuel isolé. Pourtant, certaines de ses vues les plus originales et, sur le moment les moins bien comprises, connaîtront une singulière fortune. C’est ainsi qu’il considérait le parti radical comme « un vieux fascisme sclérosé ». Le 17 septembre 1937, il remarquait, dans L’Émancipation nationale de Doriot (photo 1) qu’en 1792, « il y avait dans toute la France des soviets ou des faisceaux de combat, c’est-à-dire que dans chaque village, dans chaque quartier, il y avait un groupe de militants autour d’un meneur », et que ce meneur obéissait aux mots d’ordre décidés « dans les conseils étroits du parti unique », club des Cordeliers ou Club des Jacobins.

Sans doute, Drieu demeurait-il un intellectuel isolé. Pourtant, certaines de ses vues les plus originales et, sur le moment les moins bien comprises, connaîtront une singulière fortune. C’est ainsi qu’il considérait le parti radical comme « un vieux fascisme sclérosé ». Le 17 septembre 1937, il remarquait, dans L’Émancipation nationale de Doriot (photo 1) qu’en 1792, « il y avait dans toute la France des soviets ou des faisceaux de combat, c’est-à-dire que dans chaque village, dans chaque quartier, il y avait un groupe de militants autour d’un meneur », et que ce meneur obéissait aux mots d’ordre décidés « dans les conseils étroits du parti unique », club des Cordeliers ou Club des Jacobins.

La tradition jacobine, ajoutait-il, s’est sans doute maintenue dans le parti radical, mais celui-ci, faute d’avoir pu « se constituer en parti solide, viril », n’a conservé que les inconvénients du système et pas ses avantages. Déjà, dans Socialisme fasciste, Drieu rêvait de ce grand parti du centre, rassemblant les classes moyennes, qui aurait remplacé le syndicalisme ou l’aurait rénové.

Ce n’était pas une billevesée de l’imagination puisqu’il se retrouvera quelqu’un pour tenter de l’accomplir. Ce quelqu’un, ce sera Mendès (photo). Ne nous y trompons pas, en effet, l’idéologie mendésiste des années 1955 exhalait des relents fascistes dont les narines des parlementaires furent désagréablement chatouillées. Ce qui, bien plutôt que sa politique coloniale, provoqua la chute de « superman ». Par beaucoup de points, Mendès s’apparente du reste à un autre Israélite qui, celui-là, opérait en Allemagne, Rathenau, qui fut assassiné par les « réprouvés » qui devaient fournir plus tard ses cadres militaires à l’hitlérisme, mais qui n’en avait pas moins été l’un des premiers à proposer aux Allemands la formule d’un socialisme national.