Par Pierre Debray.*

Cette étude reprise de Je Suis Français (1983) est une suite à paraître ici au fil des jours de la semaine sauf le week-end. Une fois opérés les correctifs contextuels qui découlent du changement d’époque, elle constitue selon nous une contribution magistrale à la réflexion historique, économique, sociale politique et stratégique de l’école d’Action Française. ![]()

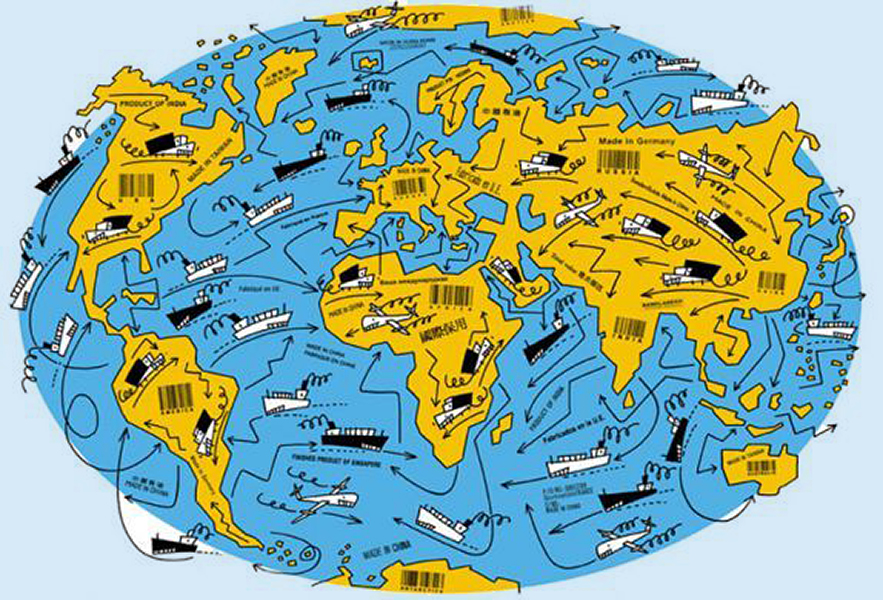

Le mythe du libre-échange doit être exorcisé.

Certes il y a le risque de conforter les rentes de situation. Un protectionnisme limité dans le temps et à certains produits n’a de sens que si nous acceptons d’envoyer à la casse des pans entiers de notre appareil industriel (sidérurgie lorraine, charbonnages, papier carton) que nous nous ruinons à étayer et qui finiront tout de même par s’effondrer. La liberté des prix devrait d’ailleurs être totale sur le marché intérieur.

Une réduction d’au moins 4 points des charges sociales des entreprises compensée par une hausse modulée de la T.V.A., comme le propose Edgar Faure, la suppression de la couverture du « petit risque » (qui peut être transféré à l’assurance personnelle), l’augmentation des services publics à mesure de leur prix réel, le retour au pays des immigrés au chômage ou sans titre de séjour, permettraient une relance de la production, une diminution des frais financiers des entreprises et une réduction du taux d’inflation, une fois les hausses digérées.

Mais l’investissement ne repartirait pas pour autant, du fait d’une part des capacités inemployées de notre industrie et d’autre part d’un endettement des entreprises qu’il faut commencer à éponger. De ce point de vue, ce qui se passe aux Etats-Unis incite à la prudence.

Pour moderniser l’appareil industriel, il faut de l’argent frais. Pour cela, il convient d’inciter les Français à investir. L’emprunt forcé n’est pas la bonne solution. Elle ne constitue que l’ultime recours ou plutôt la menace. Mieux vaut encourager le capitalisme populaire par la promesse d’allègements d’impôts. Permettre aux cadres de disposer de leur banque ; mettre en vente 30% du capital des entreprises nationalisées, le personnel disposant d’une préférence, ce qui ne toucherait nullement à leur statut ; engager les entreprises à réaliser des augmentations de capital réservées à leur personnel ; transformer pendant deux ans les augmentations de salaires en obligations sur une caisse d’investissement où les syndicats seraient représentés, telles sont quelques-unes des mesures qui peuvent être envisagées. Une réduction d’au moins 5% de la consommation des ménages s’ensuivrait, et le retour momentané à un certain protectionnisme empêcherait de provoquer une augmentation insupportable du chômage.

En tout cas, limiter le temps de travail est absurde. Économiquement, le chômage des machines est plus grave que celui des hommes. Certes, les 35 heures par semaine constituent un objectif raisonnable. Il ne sera atteint qu’autant que la modernisation de notre industrie permettra des gains de productivité. Quand le parc de machines est vieilli, et que seule la semi-fermeture de nos frontières peut permettre de le rentabiliser, le temps d’assurer son rajeunissement, il doit tourner au maximum des possibilités.

En tout cas, limiter le temps de travail est absurde. Économiquement, le chômage des machines est plus grave que celui des hommes. Certes, les 35 heures par semaine constituent un objectif raisonnable. Il ne sera atteint qu’autant que la modernisation de notre industrie permettra des gains de productivité. Quand le parc de machines est vieilli, et que seule la semi-fermeture de nos frontières peut permettre de le rentabiliser, le temps d’assurer son rajeunissement, il doit tourner au maximum des possibilités.

On demande des conquérants.

Tout ceci, dans notre système démocratique relève du rêve. Même si le rêve devenait réalité, trouverions-nous les entrepreneurs dont un pays ne peut se passer ? Cela suppose des hommes qui aient le goût du risque, donc qui en reçoivent le profit. Nous avons des gestionnaires. Il nous faudrait des conquérants. Ce qui vaut d’abord pour la recherche scientifique. Dont le reste dépend. Qui osera démembrer ce monstre mou qu’est le C.N.R.S. ? L’on ne fait pas des chercheurs avec des fonctionnaires, qui attendent la retraite. Accorder des crédits aux hommes qui ont des idées, leur permettre de constituer une équipe à leur convenance, avertir le groupe et son chef qu’on leur accorde cinq ans de délai pour trouver, que d’ici là on ne leur demandera rien mais que si, au terme de leur contrat, ils se sont égarés sur une fausse piste ou n’ont pas obtenu de résultats concluants, ils se retrouveront au chômage, et nous aurons des prix Nobel ! Cette méthode a révélé, en effet, son efficacité. Les Américains l’utilisent depuis belle lurette.

Tout ceci, dans notre système démocratique relève du rêve. Même si le rêve devenait réalité, trouverions-nous les entrepreneurs dont un pays ne peut se passer ? Cela suppose des hommes qui aient le goût du risque, donc qui en reçoivent le profit. Nous avons des gestionnaires. Il nous faudrait des conquérants. Ce qui vaut d’abord pour la recherche scientifique. Dont le reste dépend. Qui osera démembrer ce monstre mou qu’est le C.N.R.S. ? L’on ne fait pas des chercheurs avec des fonctionnaires, qui attendent la retraite. Accorder des crédits aux hommes qui ont des idées, leur permettre de constituer une équipe à leur convenance, avertir le groupe et son chef qu’on leur accorde cinq ans de délai pour trouver, que d’ici là on ne leur demandera rien mais que si, au terme de leur contrat, ils se sont égarés sur une fausse piste ou n’ont pas obtenu de résultats concluants, ils se retrouveront au chômage, et nous aurons des prix Nobel ! Cette méthode a révélé, en effet, son efficacité. Les Américains l’utilisent depuis belle lurette.

A partir des équipes qui auraient réussi, il deviendrait possible, en favorisant la rencontre des chercheurs et des industriels, de créer des entreprises. L’avenir est aux P.M.I., tout le monde le reconnaît. Mais celles-ci ne se développeront, dans les secteurs de pointe où elles se révèlent plus compétitives que les technostructures, que si on lie leur sort à celui des Universités. L’Etat doit cesser de financer l’enseignement supérieur. Les études coûtent cher. Il faut que les étudiants les paient à leur prix. Un système de bourses, octroyées par les entreprises, en fonction de leurs besoins, ne saurait en couvrir qu’une partie. Les étudiants compléteraient par leur travail soit dans les équipes de recherche soit dans les P.M.I. Cela leur rapporterait, intellectuellement, bien plus que des stages. Les études étant coûteuses, plus longues, exigeant de durs sacrifices des jeunes, ceux-ci se trouveraient soumis à une double sélection, par la valeur intellectuelle sans doute mais aussi par le caractère. Sans assurance sur l’avenir, les étudiants sauraient qu’au terme du parcours du combattant, les meilleurs accéderaient très tôt à des postes de commandement, postes à haut risque compensé par de hauts revenus. Nous avons besoin d’un corps d’officiers, dans l’industrie, où l’on serait colonel à trente ans et à cinquante général d’armée ou lieutenant.

Nous allons vers une société duale, même si cela fait pleurer M. Maire, d’ailleurs lucide. Il y aura deux catégories d’individus, les uns assurés de l’avenir mais promis à des tâches répétitives, aux besognes subalternes, toutes d’exécution, les autres engagés dans la nouvelle révolution industrielle, aux statuts divers, ouvriers ou cadres, employés ou dirigeants, mais ayant en commun une haute technicité, le goût de la compétition et des fonctions de responsabilité. L’entreprise de demain possédera des citoyens passifs et ses citoyens actifs. Les salaires se différencieront par leur mode, mensualisés pour les travailleurs de la première catégorie et pour ceux de la seconde liés, pour partie, à la participation aux bénéfices, plus instables de ce fait et si les résultats l’autorisent, considérables. Chef d’une communauté de travail, le « patron » devra des comptes à ses actionnaires sans doute et aussi à son équipe, puisqu’en dernier ressort il décidera seul. Son autorité s’apparentera à celle d’un chef de commando.

Tel est l’avenir qui se dessine. Il est évident que notre système démocratique l’exclut tout comme notre système scolaire. Nous ne formons pas les hommes dont nous avons besoin et quand ils existent, nous les écartons. Certes, il est indispensable, par des mesures drastiques. de favoriser de toutes les manières, l’investissement. Cela ne suffira pas. Il faut se donner des entrepreneurs, donc insuffler le désir d’entreprendre à une aristocratie d’ouvriers, de techniciens, de cadres et pas seulement de patrons. Ce qui suppose que l’actuel patronat comprenne la nécessité d’une communauté de travail dont chaque membre fût-il pupitreur, sera traité en associé, respecté dans sa dignité de responsable et que l’aristocratie ouvrière accepte qu’avoir un bachot n’exclut pas le col bleu et les mains sales. L’on mesure l’ampleur du retournement. Forger une élite d’entrepreneurs, hiérarchiquement organisée et organiquement solidaire, du patron à l’ouvrier, et laisser le reste de la nation rêver des trente-cinq heures n’a d’ailleurs rien de réjouissant pour un nationaliste. C’est cependant la seule issue, pour survivre dans un monde terrible. (À suivre, lundi 18 ) ■

Tel est l’avenir qui se dessine. Il est évident que notre système démocratique l’exclut tout comme notre système scolaire. Nous ne formons pas les hommes dont nous avons besoin et quand ils existent, nous les écartons. Certes, il est indispensable, par des mesures drastiques. de favoriser de toutes les manières, l’investissement. Cela ne suffira pas. Il faut se donner des entrepreneurs, donc insuffler le désir d’entreprendre à une aristocratie d’ouvriers, de techniciens, de cadres et pas seulement de patrons. Ce qui suppose que l’actuel patronat comprenne la nécessité d’une communauté de travail dont chaque membre fût-il pupitreur, sera traité en associé, respecté dans sa dignité de responsable et que l’aristocratie ouvrière accepte qu’avoir un bachot n’exclut pas le col bleu et les mains sales. L’on mesure l’ampleur du retournement. Forger une élite d’entrepreneurs, hiérarchiquement organisée et organiquement solidaire, du patron à l’ouvrier, et laisser le reste de la nation rêver des trente-cinq heures n’a d’ailleurs rien de réjouissant pour un nationaliste. C’est cependant la seule issue, pour survivre dans un monde terrible. (À suivre, lundi 18 ) ■

* Je Suis Français, 1983

Lire aussi notre introduction à cette série…

© JSF – Peut être repris à condition de citer la source