Par Pierre Debray.*

Cette étude reprise de Je Suis Français (1983) est une suite parue ici en feuilleton au cours du mois de janvier (2021). Une fois opérés les correctifs contextuels qui découlent du changement d’époque, elle constitue selon nous une contribution magistrale à la réflexion historique, économique, sociale, politique et stratégique de l’école d’Action Française. Nous réunissons ces articles en un document unique, à la disposition des lecteurs de JSF, notamment étudiants, chercheurs et passionnés d’histoire et de science économiques. ![]()

I. Les leçons du passé

I. Les leçons du passé

Nul ne conteste désormais l’existence d’une crise qui affecte les trois mondes, les pays « socialistes » aussi bien que les pays « capitalistes », qu’ils soient « développés », « en voie de développement » ou « sous-développés ».

Qui plus est, l’incapacité des responsables politiques à proposer des solutions efficaces commence à être perçue par l’opinion. Le pouvoir socialo-communiste en est venu à prescrire les médecines du docteur Barre, en espérant que les syndicats avaleront de meilleure grâce la potion. L’opposition parlementaire ne se trouve pas dans une situation plus confortable. Elle n’a rien à proposer, que d’ajouter un peu de sucre à la potion. Ce qui la réduit à fédérer les mécontentements.

Pour une ,Stratégie

de l’espérance

Si une école de pensée parvenait à définir une stratégie cohérente, crédible, qui offrirait des chances raisonnables de sortir de la crise, elle rallierait des jeunes privés d’avenir, désabusés des idéologies, en quête d’espoir et deviendrait (ou redeviendrait) une force politique, pour autant qu’elle sache se donner les instruments modernes de diffusion des idées. Nous disposons d’une méthode qui nous permet de formuler un diagnostic, donc de trouver, à condition de faire preuve d’assez d’imagination, le remède. Ce qui n’est le cas ni des politiciens, socialistes ou libéraux, ni du parti intellectuel, prisonniers des schémas du XIXe siècle et de ce fait impuissants à saisir ce que la crise actuelle a de radicalement différent de celles du passé (et, en particulier de la crise de 1929).

Seul Rostow avait fugitivement perçu dès 1960 (dans « the stages of economic growth » que notre société industrielle approchait de sa maturité, et cessait « de considérer le progrès constant de la technique moderne comme l’objectif premier ».

Seul Rostow avait fugitivement perçu dès 1960 (dans « the stages of economic growth » que notre société industrielle approchait de sa maturité, et cessait « de considérer le progrès constant de la technique moderne comme l’objectif premier ».

L’utilité marginale des biens de consommation tend à diminuer dans un monde qui cherche des « formes de satisfactions nouvelles », d’ordre culturel. Mais Rostow n’en a pas tiré les conséquences, faute d’avoir cherché dans le passé des précédents, susceptibles d’éclairer notre présent.

Il est vrai que pour lui, comme pour la .plupart des économistes, notre présent n’a pas de précédent historique. Nous vivrions une aventure si radicalement nouvelle que le passé ne saurait nous instruire. Il n’y aurait pas eu de révolution industrielle avant le milieu du XVIIIe siècle et nos ancêtres auraient vécu dans une société réputée « traditionnelle », sans rapport avec la nôtre.

Lewis Mumford avait pourtant dans un livre capital, « technics and civilization », établi que le Moyen Age avait connu une révolution industrielle, qui était entrée au XVe siècle dans sa phase de maturité. Mais Mumford avait le tort de s’avouer disciple de Frédéric Le Play.

Lewis Mumford avait pourtant dans un livre capital, « technics and civilization », établi que le Moyen Age avait connu une révolution industrielle, qui était entrée au XVe siècle dans sa phase de maturité. Mais Mumford avait le tort de s’avouer disciple de Frédéric Le Play.

La Révolution industrielle du Moyen-Age

Notre école historique, sous l’impulsion de Marc Bloch a réalisé, dans la connaissance du Moyen Age, de remarquables progrès que commencent à populariser les ouvrages de vulgarisation de Régine Pernoud, et de quelques autres.

Nous disposons d’une synthèse passionnante, « Guerriers et• paysans » de Georges Duby (chez Gallimard), livre capital, même s’il s’arrête au Xlle siècle et de monographies (ainsi « Gênes au XVe siècle » de Jacques Heers, chez. Flammarion) qui nous permettent de saisir, dans son développement organique, la révolution industrielle qui démarre à la fin du XIe siècle. Trop systématique et, par une réaction prévisible, passant de l’excès d’indignité à l’excès d’honneur, le livre de Jean Grimpel, « la révolution industrielle du Moyen Age » (au Seuil) par son titre même est révélateur.

Nous disposons d’une synthèse passionnante, « Guerriers et• paysans » de Georges Duby (chez Gallimard), livre capital, même s’il s’arrête au Xlle siècle et de monographies (ainsi « Gênes au XVe siècle » de Jacques Heers, chez. Flammarion) qui nous permettent de saisir, dans son développement organique, la révolution industrielle qui démarre à la fin du XIe siècle. Trop systématique et, par une réaction prévisible, passant de l’excès d’indignité à l’excès d’honneur, le livre de Jean Grimpel, « la révolution industrielle du Moyen Age » (au Seuil) par son titre même est révélateur.

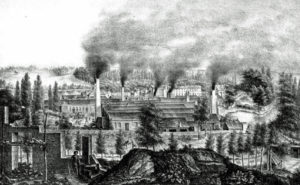

La « phase de démarrage » reste là même au XIe et au XVIIIee siècle : un progrès relativement rapide de la production agricole, avec, pour conséquence obligée, une pression démographique. Pour l’avoir oublié, les nomenklaturistes soviétiques et leurs émules du tiers-monde se sont condamnés à l’échec.

Il faut d’abord nourrir les gens et les habiller. Un certain nombre d’innovations techniques vont provoquer l’essor de la paysannerie. Au Moyen-Age, elles relèvent, comme au XIXe siècle, des forgerons. Des peuplades germaniques possédaient une métallurgie embryonnaire qui fut pour beaucoup dans les défaites qu’ils infligèrent aux romains. Au Xe siècle, la charrue se substitue, à l’araire. Coutre, soc et versoir sont. revêtus de métal. Des haches plus solides permettent le défrichement, prodigieuse conquête qui transforme l’Europe, selon l’heureuse expression de Grimpel en Far West. De véritables entrepreneurs, les ministériaux, apparaissent, qui conduisent, pour le compte de seigneurs ou d’abbayes, des équipes de travailleurs.

Mais surtout, le Moyen-Age dispose de sources d’énergie beaucoup plus abondantes que le monde antique. L’Europe se couvre de moulins à eau puis à vent. L’on construit même des usines marémotrices. Le charbon est déjà exploité, même si l’on ne fore encore que superficiellement les puits

dépassant rarement 15 mètres. En 1325, un bateau arrive à Pontoise, chargé de charbon de Newcastle et repart avec une cargaison de blé. L’attelage, l’usage du harnais et l’énergie animale, elle aussi mieux employée, facilitent labours et transports. les fers à cheval sont fabriqués à l’échelle industrielle. Quand Richard Cœur de lion part en croisade, il en commande 50.000. Ainsi la métallurgie contribue comme au XIXe siècle, avec la moissonneuse, au développement de l’agriculture.

Comme au XIXe siècle encore, le textile sera à l’origine de l’essor industriel et pour la même raison. Une paysannerie mieux nourrie, disposant d’un surcroit de récoltes qu’elle vend, plus nombreuse aussi, représente un marché et réciproquement la production de masse, qui se développe, lui fournit de nouveaux débouchés, la laine, en particulier. D’où l’amélioration des races de moutons. Mais rien n’aurait été possible sans une avant-garde, qui jouera le rôle qu’exerceront au XIXe siècle ces fils d’artisans ruraux, partis à la ville, dont le dynamisme social se mettra au service du machinisme. Certes, les motifs sont bien différents. Les cisterciens ne cherchent pas la réussite mondaine. Ils la fuient. Soucieux de dépouillement évangélique, de solitude et de silence, ils s’enfoncent au cœur des massifs forestiers. Ils défrichent et. pour survivre, innovent. L’Europe leur doit ses grands vignobles, à commencer par le célèbre clos Vougeot. L’abbaye allemande d’Eberbach envoyait par bateaux 215.000 litres de vin aux détaillants. Agriculteurs, les moines sont aussi métallurgistes. Leurs forges, équipées de marteaux hydrauliques devenaient des usines. On s’en rend compte à Royaumont.

Comme au XIXe siècle encore, le textile sera à l’origine de l’essor industriel et pour la même raison. Une paysannerie mieux nourrie, disposant d’un surcroit de récoltes qu’elle vend, plus nombreuse aussi, représente un marché et réciproquement la production de masse, qui se développe, lui fournit de nouveaux débouchés, la laine, en particulier. D’où l’amélioration des races de moutons. Mais rien n’aurait été possible sans une avant-garde, qui jouera le rôle qu’exerceront au XIXe siècle ces fils d’artisans ruraux, partis à la ville, dont le dynamisme social se mettra au service du machinisme. Certes, les motifs sont bien différents. Les cisterciens ne cherchent pas la réussite mondaine. Ils la fuient. Soucieux de dépouillement évangélique, de solitude et de silence, ils s’enfoncent au cœur des massifs forestiers. Ils défrichent et. pour survivre, innovent. L’Europe leur doit ses grands vignobles, à commencer par le célèbre clos Vougeot. L’abbaye allemande d’Eberbach envoyait par bateaux 215.000 litres de vin aux détaillants. Agriculteurs, les moines sont aussi métallurgistes. Leurs forges, équipées de marteaux hydrauliques devenaient des usines. On s’en rend compte à Royaumont.

Au XVème siècle, l’Europe dispose de ressources énergétiques cent fois supérieures à celles de la Rome antique. Les deux industries de base, métallurgie et textile ont atteint un niveau technique qu’elles ne dépasseront que dans le dernier tiers du XVIIIème siècle. Les soufflets hydrauliques, destinés à activer la combustion, apparus en 1323 permettent la construction de hauts-fourneaux. Vers 1380 la fonte est découverte, les métallurgistes savent fabriquer le fil d’acier, mais aussi des canons. Ils multiplient les machines (la pompe aspirante et foulante, foreuses, aléseuses, système bielle, manivelle) tout comme les objets les plus usuels (l’aiguille d’acier. les clous et les boulons).

Le textile évolue tout aussi vite. Au XIIe siècle se généralise en Flandre et en Champagne le métier horizontal à pédale, qui remplace le vieux métier vertical des gynécées. Mise en action par deux personnes, cette machine permet de fabriquer des pièces d’étoffs beaucoup plus larges et surtout de qualité constante. Outil de professionnels, elle quintuple la productivité. Le moulin à foulon, qui remplace les hommes, ce qui provoquera d’ailleurs des émeutes ouvrières, fonctionne grâce à l’énergie hydraulique. Ie rouet à pédale (vers 1380) qui améliore le simple rouet apparu au siècle précédent, puis le fuseau à ailettes sont autant d’améliorations qui permettent aux fileurs de rattraper les tisserands. Dans la Gênes du XVIe siècle, nous constatons l’existence d’un capitalisme industriel – qui est assurément très dispersé. Cela tient aux sources d’énergie : les forges, les tissages, les papeteries sont liées aux moulins à eau. D’où une multitude de petites unités de production, encore que certaines emploient plusieurs centaines de travailleurs. Que l’on ne s’y trompe pas néanmoins, le stade de l’artisanat est dépassé depuis longtemps. Un même propriétaire possède, seul ou en commandite, de nombreux moulins ou plusieurs forges. Au demeurant, les petits entrepreneurs travaillent d’ordinaire, en sous-traitance. En fait, l’industrie génoise est dominée par un capitalisme financier qui a su forger les techniques bancaires (lettre de change. chèque, dépôts) et juridiques, que le XIXe siècle se contentera d’affiner et de généraliser. Ie capitalisme, qu’ignorait le monde antique, naît au Moyen-Age et I ‘Eglise, quoi qu’on en ait dit, n’y fait pas obstacle. La notion de juste prix qu’elle défend s’oppose aux coalitions et aux monopoles, qui entravent la libre concurrence. Par l’idéal .ascétique des cisterciens, qui annonce celui des entrepreneurs du XIXe siècle, elle s’est placée à l’avant-garde du progrès technologique. L’invention de l’horloge mécanique est-elle due, comme le prétendait Mumford, aux bénédictins ? Sans doute pas. Mais comment ne pas l’approuver quand il affirme que « la machine-clé de l’âge industriel moderne, ce n’est pas la machine à vapeur, c’est l’horloge… Permettant la détermination des quantités exactes d’énergie (donc la standardisation) l’action automatique et finalement son propre produit, un temps exact, l’horloge a été la première machine de l’époque moderne ». Le temps devient une quantité et l’automatisme commande à l’activité des hommes.

Un hiatus de trois siècles

La première révolution industrielle est close au XVème siècle.

Certes, le développement technologique continue, mais uniquement en fonction des nécessités de la guerre. La dernière grande invention médiévale, les caractères d’imprimerie mobiles, apparaît vers 1445. Elle sera améliorée, mais le principe est acquis. Après, plus rien. ou presque. jusqu’au milieu du XVIIIème siècle. Ce n’est pas faute d’inventeurs. Ainsi Vaucanson.

Cependant la première découverte significative, dans le domaine du tissage, la navette volante de John Kay date de 1743 et dans celui de la métallurgie le procédé du puddlage d’Henri Cort, est breveté en 1784. Le marteau-pilon, connu du Moyen-Age et le haut-fourneau se développent sans doute, mais il faudra la machine à vapeur de Watt (1769) pour que s’impose une source nouvelle d’énergie qui remplace le moulin.

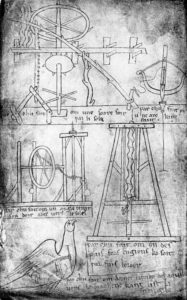

Que l’on ne m’oppose pas Léonard de Vinci. Il ne fait que continuer Villard de Honnecourt. prodigieux ingénieur. qui vivait vers 1250, qui nous a permis de connaître l’existence de la première machine automatique, la scie hydraulique, « une scie qui scie d’elle-même » écrit-il sous son dessin. Son album, conservé à la bibliothèque nationale, resté pratiquement inconnu des Français. encore que publié en fac-similé en 1858. prouve que Vinci perpétue une lignée, dont il est l’ultime représentant.

Que l’on ne m’oppose pas Léonard de Vinci. Il ne fait que continuer Villard de Honnecourt. prodigieux ingénieur. qui vivait vers 1250, qui nous a permis de connaître l’existence de la première machine automatique, la scie hydraulique, « une scie qui scie d’elle-même » écrit-il sous son dessin. Son album, conservé à la bibliothèque nationale, resté pratiquement inconnu des Français. encore que publié en fac-similé en 1858. prouve que Vinci perpétue une lignée, dont il est l’ultime représentant.

Une révolution technologique peut donc connaître trois siècles d’interruption. Les marxistes et les libéraux cachent soigneusement la vérité sur le Moyen-Age parce que ce fait dément leur conception d’un progrès, né du « siècle des Lumières », et destiné à se poursuivre indéfiniment. Or, ce hiatus gênant permet d’éclairer ce que Rostow nomme la « maturité » de la société industrielle, puisque le X Vine siècle fournit le précédent dont nous avons besoin. Bien sûr, la guerre de cent ans. la peste noire, les guerres de religion ont brisé l’élan démographique, qui porte l’Occident depuis le VIe siècle et qui ne reprendra qu’au XVIIIe.

Le pessimisme, dont le protestantisme n’est que l’une des manifestations, obscurcit la confiance du Moyen-Age dans la nature. La « renaissance » du XVIe siècle fut, en réalité, une régression, le retour à l’idéal antique. Tout cela joue, sans doute mais la Gênes que décrit Heers, est prospère. Elle donne tous les signes d’une apparente vitalité, et pourtant nous y découvrons la cause véritable du déclin.

Le pessimisme, dont le protestantisme n’est que l’une des manifestations, obscurcit la confiance du Moyen-Age dans la nature. La « renaissance » du XVIe siècle fut, en réalité, une régression, le retour à l’idéal antique. Tout cela joue, sans doute mais la Gênes que décrit Heers, est prospère. Elle donne tous les signes d’une apparente vitalité, et pourtant nous y découvrons la cause véritable du déclin.

Peu à peu, le capitalisme industriel et le capitalisme marchand se voient soumis au – capitalisme financier. L’entrepreneur. qu’il soit producteur ou marchand doit subir la loi du banquier qui décide souverainement, en fonction du profit à court terme. Les investissements dont la rentabilité n’est pas assurée dans l’immédiat, sont écartés. Refusant le risque, le capitalisme bancaire, du moment qu’il domine l’appareil de production, élimine l’innovation, Ce sera l’Etat, avec Richelieu puis Colbert, qui tentera de se substituer aux entrepreneurs défaillants mais avec des résultats nécessairement limités. A un moment de crise due aux épidémies, aux guerres et aux disputes théologiques, l’industrie s’est trouvée stérilisée, incapable de réagir et les inventeurs, faute de support économique se sont mis à rêver comme Vinci et non plus à perfectionner l’acquis.

La seconde révolution industrielle : grandeurs et décadences

Si nous examinons, de façon nécessairement succincte, le développement de la seconde révolution industrielle, celle de la machine à vapeur, le schéma est, pour l’essentiel le même.

1° – Une phase de démarrage liée aux progrès de l’agriculture, donc à une expansion démographique, ce qui entraîne un élargissement du marché, et une demande de produits textiles. La conquête des Indes procure aux Anglais un atout supplémentaire : un vaste réservoir de population qui produit du coton et achète des cotonnades de qualité médiocre. Ce qui stimule l’innovation et exige de nouvelles sources d’énergie (l’utilisation du charbon de terre, connu du Moyen-Age).

La phase de démarrage commence un peu plus tôt en Grande-Bretagne, un peu plus tard en France. dont le progrès technologique est ralenti du fait de ses ressources en main d’œuvre qualifiée et en énergies traditionnelles qui freinent l’accroissement de la productivité. Vers 1780, les deux pays sont néanmoins au coude à coude, devançant de beaucoup le reste de l’Europe. Ils ont bénéficié d’une longue période de paix, les guerres qu’ils conduisent, l’un contre l’autre, engageant uniquement des armées de métier et ne se déroulant pas sur leur territoire. La Révolution et l’Empire feront prendre à la France un retard qu’elle n’a rattrapé que vers 1950.

2° – La phase de développement est le fait soit d’artisans et parfois d’ouvriers économes et inventifs soit d’industries traditionnelles qui s’adaptent (la coutellerie de Thiers, la ganterie de Grenoble). Il faut très peu d’argent pour s’établir. Une entreprise exige une mise de fond de 25 livres par ouvrier pour le textile et de 30 livres pour la métallurgie dans l’Angleterre de 1780 et il suffit de dix ouvriers, soit un capital équivalent à un an de salaire d’un bon ouvrier. Bien entendu, la plupart de ces petites entreprises disparaissent. Celles qui survivent grandissent rapidement grâce à une gestion ascétique et à des profits de l’ordre de 20 % par an, parfois plus. Le capitalisme financier intervient peu. sinon par le jeu des hypothèques. L’auto-financement reste la règle. Schneider déclare en novembre 1867 : « l’indépendance et la liberté d’action sont les éléments sur lesquels se fondent parfois les meilleures affaires ». De 1862 à 1920. en 58 ans d’exploitation les forges de Châtillon Commentry ne procèdent qu’à une seule augmentation de capital et ne lancent qu’un seul emprunt obligataire.

3° – Le capitalisme financier ne s’intéresse pas à l’industrie. Il est remarquable qu’en 1872, quand un commis du « Crédit Lyonnais », Quisart, enquête à Grenoble pour monter une agence, il rencontre tous les notables à l’exception des industriels. En effet, l’industrie exige des immobilisations de capitaux, et la banque exige qu’ils circulent rapidement pour augmenter ses profits. Le capitalisme financier draine l’argent des épargnants au profit d’emprunts d’Etat (les emprunts russes et ottomans furent les plus rentables pour les banquiers, les plus funestes pour les épargnants).

Il ne s’engage qu’avec répugnance dans de grandes entreprises, comme la construction des chemins de fer et parfois – ce fut le cas pour les Rothschild — après avoir longtemps tergiversé. Il ne le fait qu’après s’être assuré que l’Etat prendrait les risques à sa charge et lui laisserait les profits.

4″ – A la fin du XIXe siècle. la seconde révolution industrielle est à bout de souffle. Une crise très longue et dure commence en 1873, l’économie souffre d’une maladie de langueur, venue des Etats-Unis. Ainsi que l’écrit un observateur lucide, P. Leroy-Beaulieu dans « La Revue des deux mondes » du 15 mars 1879. « les pays industrialisés sont entrés dans « une période plus difficile de richesse à peu près stationnaire, dans laquelle le mouvement progressif de la période précédente se ralentit au point de paraître complètement arrêté« . A un siècle de distance, que ce langage paraît actuel ! Un énorme krack bancaire, celui de la banque catholique et royaliste. « l’Union Générale » se produit en janvier 1882, ruinant la France traditionnelle – événement oublié mais finalement aussi grave que l’affaire Dreyfus, provoqué par certaines imprudences qu’exploitèrent les banques protestantes et juives. Le krack privera la droite des moyens financiers d’un combat politique efficace. En fait, tout l’appareil bancaire est menacé par la banqueroute ottomane de 1875 et seules survivent les banques qui restreignent impitoyablement le crédit.

L’esprit « fin de siècle », marqué par le pessimisme des « décadents » manifeste un sentiment général de désarroi. Pourtant, une manière de miracle va se produire : l’invention de l’électricité et du moteur à explosion. Une troisième révolution industrielle prend. après une courte transition, le relais de la seconde.

Jusqu’à 1929, une période de croissance s’ouvre et après la « grande dépression » ce sera la relance de 1950. près d’un quart de siècle d’euphorie. Allons-nous, après une nouvelle dépression vers une quatrième révolution industrielle ? Si l’on ne considère que le progrès technologique, la réponse est positive. Mais l’obstacle reste financier, comme au XVe siècle, comme dans les dernières décennies du XIXe. comme en 1929. Est-il possible de le surmonter ? A quel prix et comment ?

Jusqu’à 1929, une période de croissance s’ouvre et après la « grande dépression » ce sera la relance de 1950. près d’un quart de siècle d’euphorie. Allons-nous, après une nouvelle dépression vers une quatrième révolution industrielle ? Si l’on ne considère que le progrès technologique, la réponse est positive. Mais l’obstacle reste financier, comme au XVe siècle, comme dans les dernières décennies du XIXe. comme en 1929. Est-il possible de le surmonter ? A quel prix et comment ?

Il.- Production de masse, société de consommation et capitalisme populaire.

Nous venons de vérifier la distinction qu’opère Maurras entre le capital et la finance.

Il défend le capital, puisqu’il constitue du travail épargné donc accumulé, au lieu d’être dépensé sur le moment. Plus le capital augmente et plus la société s’enrichit. La société (y compris ceux de ses membres qui ne possèdent personnellement aucun capital), et non pas le seul capitaliste, dispose du surplus de biens que permet l’accumulation des machines et des installations industrielles. Maurrassiens, nous osons l’affirmer hautement, alors que les libéraux et les démo-chrétiens le taisent ou, s’ils ne peuvent faire autrement, l’avouent à voix basse, comme un péché : nous sommes les défenseurs du capital, à l’exemple de notre maître. Nous luttons pour que l’Etat, par ses interventions, n’entrave pas son développement. Mais nous savons que l’argent, s’il est nécessaire comme instrument d’échanges, devient dangereux, dès l’instant qu’il règne en maître, asservissant les consciences et subordonnant le progrès technologique à la loi d’airain du taux d’intérêt. Il convient donc que les financiers soient tenus à leur place, utilisés, puisqu’ils se révèlent indispensables, mais limités à la fois par le pouvoir spirituel et par le pouvoir temporel, qui ne doivent d’aucune manière dépendre de lui. Par pouvoir spirituel, il faut d’ailleurs entendre l’Eglise, en tant qu’institution, et aussi l’intelligence, au sens maurrassien, c’est-à-dire les philosophes de la République platonicienne et les responsables de l’information.

D’Abraham à Jacquard

L’erreur des libéraux et des marxistes consiste à confondre, dans la pratique, sinon dans la théorie, le capitalisme industriel et le capitalisme financier. Ils n’apparaissent pas dans les mêmes conditions historiques. L’antiquité, même la plus haute, connaissait le capitalisme financier. Il y avait des banquiers en Mésopotamie, du temps d’Abraham, il y a quarante siècles, qui maîtrisaient le% techniques financières.

Mais l’antiquité ignorait le capitalisme industriel, qui est né en Europe occidentale vers le XIème siècle, ce que démontre dans un petit livre clair, d’une lecture aisée, qui est un chef d’œuvre d’empirisme organisateur, encore que son auteur sera le premier étonné de l’apprendre, Jean Baechler, dans les origines du capitalisme (chez Gallimard, dans la collection Idées). Je ne saurais trop en recommander la lecture à nos étudiants.

Mais l’antiquité ignorait le capitalisme industriel, qui est né en Europe occidentale vers le XIème siècle, ce que démontre dans un petit livre clair, d’une lecture aisée, qui est un chef d’œuvre d’empirisme organisateur, encore que son auteur sera le premier étonné de l’apprendre, Jean Baechler, dans les origines du capitalisme (chez Gallimard, dans la collection Idées). Je ne saurais trop en recommander la lecture à nos étudiants.

Bien plus, le capitalisme financier, s’il est nécessaire au développement du capitalisme industriel, tend à le stériliser. Nous en avons eu la preuve lors de la première révolution technologique, avec l’exemple génois qui vaut pour l’ensemble de l’Europe (décadence de la Hanse, transformation de Florence en place financière, etc…). Au XIXème siècle, la banque se désintéresse de l’industrie, drainant l’épargne au profit des emprunts d’Etat, n’intervenant dans le cas des chemins de fer que lorsque l’Etat (avec l’argent qu’elle lui prête) assume les frais et les risques, pour lui laisser les profits de l’exploitation des lignes rentables. D’où l’essoufflement de l’essor industriel et la stagnation économique des deux dernières décennies du XIXème siècle. Du point de vue de la physique sociale, il ne peut qu’en aller de même aujourd’hui.

Nous avons vécu un prodigieux télescopage des révolutions technologiques. A la révolution du métier à tisser et de la machine à vapeur (le paléotechnique, selon la terminologie de Mumford) succède au début du XXème siècle, celle de l’électricité, du moteur à explosion et des télécommunications (le néotechnique).

Nous avons vécu un prodigieux télescopage des révolutions technologiques. A la révolution du métier à tisser et de la machine à vapeur (le paléotechnique, selon la terminologie de Mumford) succède au début du XXème siècle, celle de l’électricité, du moteur à explosion et des télécommunications (le néotechnique).

Cette succession nous a donné l’impression d’un progrès continu, donc destiné à se poursuivre indéfiniment. Rien de moins certain. Nous vivons sur la lancée. Les dernières inventions majeures datent soit de l’entre-deux guerres (la télévision) soit de la guerre (la fusée) et encore ne sont-elles que des améliorations ou des combinaisons de techniques plus anciennes. Quant à l’ordinateur, il découle de la machine à calculer de Pascal (1642). qui était demeurée une curiosité scientifique. La carte perforée était inventée par Jacquard, qui la créa, au début du XIXème siècle, pour son métier automatique. L’automation totale d’un processus industriel est plus ancienne encore : le baille-blé du XVème siècle qui réglait automatiquement l’alimentation en grains d’une meule. L’on peut dire de l’ordinateur et de l’automation qu’ils sont l’aboutissement d’une longue évolution technologique.

De nos jours, il n’existe qu’une seule piste qui pourrait conduire à une quatrième révolution industrielle, la biologie, avec l’espoir d’une somme inépuisable d’énergie, la photosynthèse. Il ne s’agit encore, en dépit des progrès du génie génétique, que d’une anticipation, qu’il ne serait pas sérieux de faire entrer en ligne de compte. Néanmoins, si les conditions politiques se trouvent réunies, il est hautement vraisemblable que le phénomène qui s’est produit au début du XXème siècle se reproduira au XXIème : une relance de l’innovation technologique, liée à l’esprit d’entreprise du capitalisme industriel.

Le seul problème reste de savoir si les recherches nécessaires ne deviendront pas si coûteuses qu’elles provoqueront la mainmise des financiers (banques ou Etats). Ce qui en interdirait, comme pour la machine à calculer de Pascal, l’exploitation industrielle ou en tous cas, la freinerait.

« Les années folles »

En effet, les découvertes majeures du début du XXe siècle ont été l’œuvre d’inventeurs travaillant avec des moyens dérisoires (le laboratoire de Branly, à l’institut catholique de Paris) et d’artisans disposant, au départ, de faibles capitaux. L’exemple de Louis Renault est significatif. En 1899, il fonde sa société avec 60.000 francs or rassemblés en unissant ses économies avec celles de ses deux frères. Au départ, une famille de marchands de draps de la place des Victoires, des petits bourgeois, sans liens avec la haute finance. Un quart de siècle plus tard, Citroën, enrichi par les commandes d’armements, provoquées par la première guerre mondiale, le type même du munitionnaire, sera contraint de passer par les banques qui l’étrangleront en dépit de ses prodigieuses réussites de constructeur, tandis que Renault demeurera jusqu’au bout maître à 95 % de son capital. Il faudra pour l’abattre, que l’Etat le spolie après que les communistes l’ont battu à mort dans les prisons de la République.

En effet, les découvertes majeures du début du XXe siècle ont été l’œuvre d’inventeurs travaillant avec des moyens dérisoires (le laboratoire de Branly, à l’institut catholique de Paris) et d’artisans disposant, au départ, de faibles capitaux. L’exemple de Louis Renault est significatif. En 1899, il fonde sa société avec 60.000 francs or rassemblés en unissant ses économies avec celles de ses deux frères. Au départ, une famille de marchands de draps de la place des Victoires, des petits bourgeois, sans liens avec la haute finance. Un quart de siècle plus tard, Citroën, enrichi par les commandes d’armements, provoquées par la première guerre mondiale, le type même du munitionnaire, sera contraint de passer par les banques qui l’étrangleront en dépit de ses prodigieuses réussites de constructeur, tandis que Renault demeurera jusqu’au bout maître à 95 % de son capital. Il faudra pour l’abattre, que l’Etat le spolie après que les communistes l’ont battu à mort dans les prisons de la République.

Le cas de Louis Renault n’a rien d’exceptionnel. Le début d’une révolution technologique est toujours marqué par l’apparition d’entrepreneurs qui: partis de peu, réalisent. en quelques années, d’énormes profits.

Le cas de Louis Renault n’a rien d’exceptionnel. Le début d’une révolution technologique est toujours marqué par l’apparition d’entrepreneurs qui: partis de peu, réalisent. en quelques années, d’énormes profits.

De ces hommes qui se sont fait seuls, dont l’Amérique ne possède pas le monopole : magnats du pétrole ; rois de l’automobile ; princes de la T.S.F. Nous avions constaté le même phénomène au début du XIXe siècle. Ce qui ne doit pas nous faire oublier la sévérité de la sélection. Les grands rivaux de Louis Renault, de Dion-Bouton ou Brasier, disparaîtront, faute d’avoir su suivre le train d’enfer de l’innovation.

Un certain nombre de phénomènes nouveaux vont, cependant intervenir : le système Taylor, la machine transfert, qui est, en réalité, un ensemble de machines au travers desquelles avancent automatiquement les pièces à usiner, le travail à la chaîne. Renault acquiert une .supériorité décisive sur ses concurrents français en 1910, quand il remplace les ouvriers hautement qualifiés par des O.S., qui travaillent sur les chaînes, manœuvres qui viennent de la campagne, parfois d’Afrique du Nord. La défaite de l’aristocratie ouvrière, chassée des ateliers, après une grève historique, marquera une date capitale dans l’évolution sociale de la France. Le syndicalisme de masse (que les communistes, mieux préparés, encadreront) se substituera au vieux syndicalisme de métier, après la guerre de 14-18 qui généralise le travail à la chaîne, le départ des hommes pour le front exigeant l’utilisation des femmes et des maghrébins.

Un certain nombre de phénomènes nouveaux vont, cependant intervenir : le système Taylor, la machine transfert, qui est, en réalité, un ensemble de machines au travers desquelles avancent automatiquement les pièces à usiner, le travail à la chaîne. Renault acquiert une .supériorité décisive sur ses concurrents français en 1910, quand il remplace les ouvriers hautement qualifiés par des O.S., qui travaillent sur les chaînes, manœuvres qui viennent de la campagne, parfois d’Afrique du Nord. La défaite de l’aristocratie ouvrière, chassée des ateliers, après une grève historique, marquera une date capitale dans l’évolution sociale de la France. Le syndicalisme de masse (que les communistes, mieux préparés, encadreront) se substituera au vieux syndicalisme de métier, après la guerre de 14-18 qui généralise le travail à la chaîne, le départ des hommes pour le front exigeant l’utilisation des femmes et des maghrébins.

Ce sera un autre « roi de l’automobile », Ford ler, qui accomplira la véritable révolution du XXe siècle, Lénine ou Hitler n’étant que des épiphénomènes régressifs, qui bloquent le progrès technique,’ alors que Ford 1er crée la possibilité de son développement. Le premier, il comprend qu’à la production de masse doit correspondre la consommation de masse. Il va donc décider d’augmenter les salaires de ses ouvriers, en fait de partager avec eux les profits provoqués par l’augmentation de sa productivité. Il n’agit pas en « patron social ». Aucun souci philanthropique ne l’anime. Seul le guide la considération cynique des intérêts de l’entreprise. Il faut que ses ouvriers aient des ressources suffisantes pour acheter les automobiles qu’ils fabriquent. Un système de prix de faveur .et d’épargne-crédit va permettre au système de fonctionner. L’Amérique prendra, à partir de ce moment, le pas sur la France, qui l’avait devancée, dans le domaine de l’automobile.

Ce sera un autre « roi de l’automobile », Ford ler, qui accomplira la véritable révolution du XXe siècle, Lénine ou Hitler n’étant que des épiphénomènes régressifs, qui bloquent le progrès technique,’ alors que Ford 1er crée la possibilité de son développement. Le premier, il comprend qu’à la production de masse doit correspondre la consommation de masse. Il va donc décider d’augmenter les salaires de ses ouvriers, en fait de partager avec eux les profits provoqués par l’augmentation de sa productivité. Il n’agit pas en « patron social ». Aucun souci philanthropique ne l’anime. Seul le guide la considération cynique des intérêts de l’entreprise. Il faut que ses ouvriers aient des ressources suffisantes pour acheter les automobiles qu’ils fabriquent. Un système de prix de faveur .et d’épargne-crédit va permettre au système de fonctionner. L’Amérique prendra, à partir de ce moment, le pas sur la France, qui l’avait devancée, dans le domaine de l’automobile.

Le « fordisme » ne se limite pas aux hauts salaires. Il implique la généralisation du crédit à la consommation, réservé jusqu’alors à certains produits de luxe, avec l’instalment system, la vente par mensualité. D’où un développement rapide de la production dans les secteurs de pointe : à l’époque, l’automobile, les postes de radio, l’électro-ménager. Les entreprises sont obligées, pour satisfaire la demande, d’investir des capitaux considérables que l’auto-financement ne leur permet pas de se procurer. Il leur faut emprunter. A la production et à la consommation de masse correspond l’épargne de masse. Ouvriers et employés disposent d’argent, grâce aux hauts salaires et à la baisse des prix provoquée par la mécanisation de l’agriculture dans les grandes plaines du Middle West et au transfert dans le sud des usines textiles du Nord-Est, qui trouvent, parmi les noirs et les petits blancs une main-d’œuvre bon marché. L’épargne cesse d’être le monopole de la bourgeoisie. Le peuple peut lui aussi acheter des actions. D’où le développement du capitalisme populaire, encouragé par l’Etat qui diminue les impôts et par les banquiers qui vendent des actions à crédit.

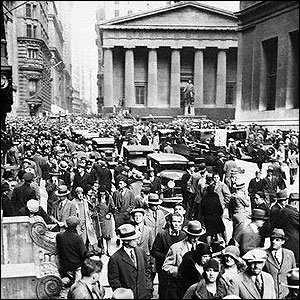

« Le jeudi noir »

Une fièvre de spéculation s’empare de l’Amérique qu’accélère encore l’afflux des capitaux européens et d’abord français, attirés au début par la stabilité du dollar, qui en fait une valeur-refuge puis par l’attrait d’un profit rapide. L’achat d’actions à crédit, fructueux à court terme, enrichit les banquiers qui placent l’argent de leurs clients en leur faisant payer le loyer, donc prennent le bénéfice en évitant le risque -sauf dans le cas des petites banques, qui ne disposent pas de réserves suffisantes. Il suffisait d’un accident pour que s’effondre le château de cartes. Il sera provoqué en octobre 1929 par la banque d’Angleterre qui, pour éviter l’hémorragie des capitaux, relève son taux d’escompte d’un point. Cela suffit pour détourner sur Londres les spéculateurs européens. Le 23 octobre 1929 les pertes des diverses actions cotées à Wall Street se montent, pour la semaine écoulée, à 175 points. En un seul jour, le 28 octobre, la baisse sera de 47,5 points. Les petits porteurs se trouvent dans une situation dramatique. Ils possèdent des actions qui ne valent plus rien mais qu’ils doivent continuer de payer. S’ils ne le peuvent pas, ils sont mis en liquidation. D’où de nouvelles baisses. Chacun s’efforce de se débarrasser de ses actions.

Une fièvre de spéculation s’empare de l’Amérique qu’accélère encore l’afflux des capitaux européens et d’abord français, attirés au début par la stabilité du dollar, qui en fait une valeur-refuge puis par l’attrait d’un profit rapide. L’achat d’actions à crédit, fructueux à court terme, enrichit les banquiers qui placent l’argent de leurs clients en leur faisant payer le loyer, donc prennent le bénéfice en évitant le risque -sauf dans le cas des petites banques, qui ne disposent pas de réserves suffisantes. Il suffisait d’un accident pour que s’effondre le château de cartes. Il sera provoqué en octobre 1929 par la banque d’Angleterre qui, pour éviter l’hémorragie des capitaux, relève son taux d’escompte d’un point. Cela suffit pour détourner sur Londres les spéculateurs européens. Le 23 octobre 1929 les pertes des diverses actions cotées à Wall Street se montent, pour la semaine écoulée, à 175 points. En un seul jour, le 28 octobre, la baisse sera de 47,5 points. Les petits porteurs se trouvent dans une situation dramatique. Ils possèdent des actions qui ne valent plus rien mais qu’ils doivent continuer de payer. S’ils ne le peuvent pas, ils sont mis en liquidation. D’où de nouvelles baisses. Chacun s’efforce de se débarrasser de ses actions.

Par contre coup, la consommation s’effondra. Il fallut réduire la production, donc licencier une partie du personnel. Les chômeurs réduisaient à leur tour leur consommation, d’autant plus sévèrement qu’ils continuaient de payer leurs traites. Personne ne voulait qu’on lui reprenne son auto ou son poste de radio, si bien que les banques ne souffrirent pas trop, à l’exception des petites, très nombreuses d’ailleurs. La haute finance en profita pour contrôler l’appareil financier. Ainsi le chômage engendrait le chômage. Les entreprises diminuèrent, par ailleurs, leurs achats de matières premières. Ce qui frappa d’abord l’Amérique latine et atteignit l’Europe, par ricochet, d’abord la Grande Bretagne qui disposait d’une part importante du marché argentin et chilien. Le commerce international se réduisit de 60 %.

Le président des Etats-Unis, Hoover, était un homme compétent. Il avait obtenu la confiance massive d’un peuple, qui espérait de lui une prospérité éternelle. Il essaya, mais en vain, les remèdes habituels qui se révélèrent inefficaces. Les économistes libéraux – les articles publiés à l’époque par Jacques Rueff sont consternants – s’imaginaient qu’ils se trouvaient en présence d’une « crise cyclique » de type classique. Ils oubliaient la rigidité des facteurs de production – outillages plus onéreux, spécialisation des fabrications qui rend difficile les reconversions – mais surtout la structure nouvelle du marché. Dans les crises cycliques, les stocks finissaient, plus ou moins lentement, par s’écouler et la demande relançait l’économie assainie par la disparition des entreprises mal gérées qui n’avaient pas su. faute de fonds propres, se reconvertir ou tenir assez longtemps. Le textile constituait le secteur pilote. Il faut toujours se vêtir. Il suffisait de multiplier les soldes et d’accorder des conditions de paiement. Désormais l’automobile avait remplacé le textile comme industrie pilote. On peut ne pas remplacer sa vieille voiture. Mais surtout l’épargne était jusqu’alors le monopole des classes aisées, qui conservaient, même en temps de crise, des disponibilités financières. Ce n’était plus le cas lorsque la masse des épargnants était composée de salariés. En se popularisant, le capitalisme changeait de nature.

Le président des Etats-Unis, Hoover, était un homme compétent. Il avait obtenu la confiance massive d’un peuple, qui espérait de lui une prospérité éternelle. Il essaya, mais en vain, les remèdes habituels qui se révélèrent inefficaces. Les économistes libéraux – les articles publiés à l’époque par Jacques Rueff sont consternants – s’imaginaient qu’ils se trouvaient en présence d’une « crise cyclique » de type classique. Ils oubliaient la rigidité des facteurs de production – outillages plus onéreux, spécialisation des fabrications qui rend difficile les reconversions – mais surtout la structure nouvelle du marché. Dans les crises cycliques, les stocks finissaient, plus ou moins lentement, par s’écouler et la demande relançait l’économie assainie par la disparition des entreprises mal gérées qui n’avaient pas su. faute de fonds propres, se reconvertir ou tenir assez longtemps. Le textile constituait le secteur pilote. Il faut toujours se vêtir. Il suffisait de multiplier les soldes et d’accorder des conditions de paiement. Désormais l’automobile avait remplacé le textile comme industrie pilote. On peut ne pas remplacer sa vieille voiture. Mais surtout l’épargne était jusqu’alors le monopole des classes aisées, qui conservaient, même en temps de crise, des disponibilités financières. Ce n’était plus le cas lorsque la masse des épargnants était composée de salariés. En se popularisant, le capitalisme changeait de nature.

Faute de l’avoir compris, les gouvernants utilisèrent des remèdes classiques, ce qui rendait la crise encore plus profonde. Ils pratiquèrent donc une politique de déflation. Pour abaisser les coûts on diminue les salaires (20% en Allemagne, en 1931), on élève le prix de l’argent (de 7 à 15 %, en Allemagne, le le‘ Août 1931) : on réduit le budget de l’Etat en diminuant le salaire des fonctionnaires (Laval, en 1935. qui imite l’Allemagne, plus énergique encore, qui avait arrêté les constructions publiques en 1932). Cc genre de mesures, traitées de courageuses et qui, d’une certaine manière, l’étaient se révéla, à l’expérience, désastreux.

Economiquement et politiquement, il le fut plus encore, amenant au pouvoir Hitler, en Allemagne, et le Front Populaire en France. il est vrai qu’Hitler, à l’imitation du « new deal » de Roosevelt, allait suivre le chemin inverse. C’était la bonne voie et, en 1936, dans sa « théorie générale », l’économiste anglais Keynes devait définir la politique qui sauvera le capitalisme prématurément enterré par les marxistes.

Economiquement et politiquement, il le fut plus encore, amenant au pouvoir Hitler, en Allemagne, et le Front Populaire en France. il est vrai qu’Hitler, à l’imitation du « new deal » de Roosevelt, allait suivre le chemin inverse. C’était la bonne voie et, en 1936, dans sa « théorie générale », l’économiste anglais Keynes devait définir la politique qui sauvera le capitalisme prématurément enterré par les marxistes.

Non seulement les Etats-Unis ont surmonté la crise mais la production de masse avec ses corollaires, la société de consommation et le capitalisme populaire, ont conquis, ‘à partir de 1950, l’Europe occidentale et pendant un quart de siècle une accélération prodigieuse de la production a permis une amélioration sans précédent du niveau de vie. Depuis 1974, une nouvelle crise a surgi et les gouvernants, recommençant l’erreur de 1929, ont repris les vieilles recettes, en l’occurrence celles élaborées par Keynes, qui avaient précisément permis de surmonter la crise précédente. En 1974, MM. Giscard et Chirac commirent l’erreur de « relancer la consommation ». Il fallut appeler en catastrophe M. Barre pour réparer les dégâts. Ce qui n’empêcha pas les socialistes de recommencer en 1981, arec des conséquences plus graves.

Personne ne s’est interrogé. Pourquoi les techniques d’intervention de l’Etat qui s’étaient révélées efficaces depuis la fin de la seconde guerre mondiale (ce qui a permis à MM. Pinay et Giscard d’obtenir, à petits frais, l’admiration du bon peuple) ont-elles perdu le pouvoir magique que leur attribuaient les économistes ?

Personne ne s’est interrogé. Pourquoi les techniques d’intervention de l’Etat qui s’étaient révélées efficaces depuis la fin de la seconde guerre mondiale (ce qui a permis à MM. Pinay et Giscard d’obtenir, à petits frais, l’admiration du bon peuple) ont-elles perdu le pouvoir magique que leur attribuaient les économistes ?

III – Les beaux jours de l’Etat providence

La véritable contradiction du capitalisme ne se trouve pas là où Marx la cherchait.

La véritable contradiction du capitalisme ne se trouve pas là où Marx la cherchait.

A son époque, elle demeurait d’ailleurs à l’état embryonnaire. L’industriel réunissait, en s’associant à des amis, des capitaux qui leur appartenaient et qui pouvaient être relativement faibles. L’innovation technologique se révélait d’autant plus rentable qu’elle n’exigeait que de faibles investissements. Un bon mécanicien, comme Louis Renault, qui avait des idées (mise au point de l’embrayage) gagnait beaucoup d’argent. S’il se montrait bon gestionnaire, il s’auto-finançait sans difficulté. Les banques n’intervenaient guère, sinon par le biais de l’escompte.

Cette situation allait se modifier. La production de masse suppose l’immobilisation de capitaux considérables que l’autofinancement ne suffit plus à réunir. Entre le moment où le constructeur décide de lancer un nouveau modèle de voiture et le moment où celui-ci sort des chaînes, il s’écoule plusieurs années. De même l’innovation technologique devient l’affaire de bureaux d’études, qui mobilisent des équipes de chercheurs. Les entrepreneurs doivent faire appel aux banques, leurs fonds propres ne suffisant plus. Mais l’appareil financier recherche le profit à court terme. L’argent immobilisé ne « travaille pas » ou du moins trop lentement pour rapporter. Le banquier emprunte les sommes qu’il prête. Il faut que le capital dont il dispose soit toujours disponible. Ainsi l’entrepreneur a besoin de crédits à long terme et le banquier ne peut consentir que des crédits à court terme, sinon le taux d’intérêt deviendrait si élevé qu’il découragerait l’entrepreneur. Comment en sortir ? Par des artifices comptables qui transforment le court terme en long terme.

Cette contradiction en a engendré une autre. L’investissement ne saurait être supérieur à l’épargne, c’est-à-dire à la part du revenu national soustrait à la consommation, d’une manière ou d’une autre. Cette vérité de bon sens convient à une économie de type classique où l’entrepreneur utilise ses propres capitaux ou ceux qu’il se procure en multipliant le nombre de ses associés grâce à des souscriptions d’actions. Vaut-elle encore, quand il lui faut investir à très long terme ? Il est conduit dans ses choix à anticiper. Le modèle que prépare le constructeur risque d’être périmé avant d’être mis en vente, de ne pas correspondre à l’évolution des goûts et des besoins de la clientèle.

Et surtout, il est obligé de vendre à crédit. L’acheteur d’une voiture a rarement les moyens de payer comptant. Lui aussi anticipe. Il dépense l’argent qu’il n’a pas encore mais dont il compte disposer, pour autant que ses revenus continuent d’augmenter. Les organismes financiers, en principe utilisent l’épargne reçue en dépôt d’une manière ou d’une autre (dépôts à vue, emprunts obligatoires, gestion de portefeuilles etc.…) pour financer ces diverses anticipations. Tout semble donc rentré dans l’ordre, mais à condition que les banquiers ne commettent aucune erreur, qu’ils ne se montrent ni trop timorés, car ils casseraient l’expansion, ni trop laxistes car ils cesseraient de la contrôler. En théorie, ces excès inverses devraient se compenser. Ce qui se révélerait exact si chaque opérateur prenait ses décisions par un calcul rationnel. Les risques d’erreur s’annuleraient à peu près. Les choses ne se passent pas ainsi en pratique. Il existe un effet d’entraînement. A certains moments, les banquiers, emportés par l’euphorie, prêtent avec trop de facilité, à d’autres, ils s’effraient et resserrent le crédit, étranglant les entreprises.

Que s’est-il passé en 1929 ? La prospérité a conduit les industriels, les particuliers et les banquiers à anticiper sur un progrès supposé indéfini tant de la consommation que de la production. Les industries ont succobé au vertige du gigantisme, les particuliers ont multiplié les achats à crédit — y compris les achats d’actions — et les banquiers ont trop utilisé les artifices comptables qui permettent de transformer le court terme en long terme, si bien que les Etats-Unis investissaient plus qu’ils n’épargnaient. Tout fonctionnait convenablement parce que la bourse de New York drainait les capitaux du monde entier. Il a suffi que le flux d’épargne diminue, même légèrement pour provoquer la catastrophe.

Il fallait donc réajuster l’épargne et l’investissement. Les économistes libéraux ont immédiatement présenté une solution d’apparence raisonnable. Il suffisait de diminuer les salaires et même, de l’opinion de Rueff, de supprimer purement et. simplement les allocations de chômage, en un mot de pratiquer une politique de déflation. C’était oublier que désormais la consommation de masse fournissait le moteur de la production de masse. Quand on fabriquait quelques milliers de voitures par an, la misère du peuple n’empêchait pas les stocks de s’écouler peu à peu et puisqu’il fallait bien les reconstituer, les commandes relançaient la production. Il n’en va plus de même, quand le stock se chiffre par millions de voitures. L’économie avait changé d’échelle et les libéraux, enfermés dans leurs abstractions ne s’en étaient pas aperçus. La solution fut trouvée non par un théoricien mais par un homme de terrain, le docteur Schaht. [Photo]

Il fallait donc réajuster l’épargne et l’investissement. Les économistes libéraux ont immédiatement présenté une solution d’apparence raisonnable. Il suffisait de diminuer les salaires et même, de l’opinion de Rueff, de supprimer purement et. simplement les allocations de chômage, en un mot de pratiquer une politique de déflation. C’était oublier que désormais la consommation de masse fournissait le moteur de la production de masse. Quand on fabriquait quelques milliers de voitures par an, la misère du peuple n’empêchait pas les stocks de s’écouler peu à peu et puisqu’il fallait bien les reconstituer, les commandes relançaient la production. Il n’en va plus de même, quand le stock se chiffre par millions de voitures. L’économie avait changé d’échelle et les libéraux, enfermés dans leurs abstractions ne s’en étaient pas aperçus. La solution fut trouvée non par un théoricien mais par un homme de terrain, le docteur Schaht. [Photo]

Dès qu’ Hitler eut pris le pouvoir, il lança une politique de grands travaux mais les caisses de l’Etat étaient vides. Comment financer l’arbeitschaffung Schacht eut l’idée géniale de créer un système de traites gagées sur le travail. Une municipalité décide de construire une cité ouvrière. Elle n’a pas le premier sou.

Dès qu’ Hitler eut pris le pouvoir, il lança une politique de grands travaux mais les caisses de l’Etat étaient vides. Comment financer l’arbeitschaffung Schacht eut l’idée géniale de créer un système de traites gagées sur le travail. Une municipalité décide de construire une cité ouvrière. Elle n’a pas le premier sou.

Un établissement ad hoc (Bank der deutschen arbeit) lui donne un bon qui, placé sur un compte bancaire, permettra de payer, par un jeu d’écritures, les entrepreneurs. Tout est réglé par chèques, à l’exception des salaires. La municipalité remboursera, grâce aux impôts sur les revenus ainsi créés et les locations d’appartements. Procédure habile, qui fonctionne à condition de s’enfermer dans l’autarcie. L’Allemagne ne maintient les échanges internationaux que par le troc ou, pour les pays demeurés fidèles à l’étalon or, grâce à un office d’Etat, qui récupère toutes les devises étrangères détenues par les Allemands. Des produits de remplacement, un rationnement très rigoureux (le « plat unique ») complètent le dispositif.

Un établissement ad hoc (Bank der deutschen arbeit) lui donne un bon qui, placé sur un compte bancaire, permettra de payer, par un jeu d’écritures, les entrepreneurs. Tout est réglé par chèques, à l’exception des salaires. La municipalité remboursera, grâce aux impôts sur les revenus ainsi créés et les locations d’appartements. Procédure habile, qui fonctionne à condition de s’enfermer dans l’autarcie. L’Allemagne ne maintient les échanges internationaux que par le troc ou, pour les pays demeurés fidèles à l’étalon or, grâce à un office d’Etat, qui récupère toutes les devises étrangères détenues par les Allemands. Des produits de remplacement, un rationnement très rigoureux (le « plat unique ») complètent le dispositif.

L’Allemagne devait nécessairement s’engager dans la lutte pour l’espace

L’Allemagne devait nécessairement s’engager dans la lutte pour l’espace

vital si elle voulait alléger les sacrifices exigés des citoyens puisque son agriculture, en particulier, ne suffisait pas à la nourrir. Le système menait donc automatiquement à la guerre. Sur le moment, il se révéla efficace. Au début de 1933, il y avait près de 6 millions de chômeurs, 4 à la fin de l’année, 2 en 1935, aucun en 1938. Hitler avait gagné, d’autant que les tensions inflationnistes avaient été contenues, en dépit de l’augmentation des salaires. On a trop oublié que le national-socialisme était un socialisme, finalement beaucoup plus efficace que le soviétique.

Presque dans le même moment, Roosevelt gagnait les élections américaines. Il lançait le new deal. Les ressemblances avec la politique de Schacht ne sont pas fortuites : interdiction de thésaurisation et des exportations d’or, billets émis sans contrepartie or, dévaluation, soutien de l’agriculture, grands travaux (la Tennessee Valley) garantie de ressources pour les salariés. La relance fut néanmoins compromise parce que les milieux d’affaires obtinrent en 1937 la diminution de déficit budgétaire. Roosevelt, au contraire d’Hitler, n’avait pas les moyens de résister à la haute finance, qui sait bien qu’elle mobilise aisément l’opinion contre le déficit budgétaire, quelle qu’en soit la nature. S’il est financé par l’épargne (ce fut le cas en Allemagne ou aux Etats-Unis), il n’est pas de même nature que si des prêts de l’étranger bouchent des trous.

Presque dans le même moment, Roosevelt gagnait les élections américaines. Il lançait le new deal. Les ressemblances avec la politique de Schacht ne sont pas fortuites : interdiction de thésaurisation et des exportations d’or, billets émis sans contrepartie or, dévaluation, soutien de l’agriculture, grands travaux (la Tennessee Valley) garantie de ressources pour les salariés. La relance fut néanmoins compromise parce que les milieux d’affaires obtinrent en 1937 la diminution de déficit budgétaire. Roosevelt, au contraire d’Hitler, n’avait pas les moyens de résister à la haute finance, qui sait bien qu’elle mobilise aisément l’opinion contre le déficit budgétaire, quelle qu’en soit la nature. S’il est financé par l’épargne (ce fut le cas en Allemagne ou aux Etats-Unis), il n’est pas de même nature que si des prêts de l’étranger bouchent des trous.

En économie, il ne faudrait comparer que des choses comparables, en renonçant à la superstition des mots.

En économie, il ne faudrait comparer que des choses comparables, en renonçant à la superstition des mots.

Un chômeur qui retrouvera du travail au bout de trois mois ou un autre qui, après un an, n’en a pas trouvé, cela fait deux chômeurs dans les statistiques et pourtant il s’agit de phénomènes radicalement différents. Il en va de même pour le déficit budgétaire.

Par contre, la politique du Front Populaire, en dépit des mesures heureuses (abolition de « l’abattement Laval » sur les traitements des fonctionnaires, dévaluation qui libère le franc des contraintes des parités fixes, programme de grands travaux, d’ailleurs trop timide) allait se révéler désastreuse. Le nombre de chômeurs est réduit de moitié entre 1935 et 1938 mais la production, dans le même temps, baisse de 20 % par rapport à 1929. Cela tient à ce que la lutte contre le chômage se fonde, non sur l’accroissement des forces productives mais sur le « partage du travail » (40 heures, congés payés).

Par contre, la politique du Front Populaire, en dépit des mesures heureuses (abolition de « l’abattement Laval » sur les traitements des fonctionnaires, dévaluation qui libère le franc des contraintes des parités fixes, programme de grands travaux, d’ailleurs trop timide) allait se révéler désastreuse. Le nombre de chômeurs est réduit de moitié entre 1935 et 1938 mais la production, dans le même temps, baisse de 20 % par rapport à 1929. Cela tient à ce que la lutte contre le chômage se fonde, non sur l’accroissement des forces productives mais sur le « partage du travail » (40 heures, congés payés).

Ni Schacht, ni Morgenthau, maître d’œuvre du new deal n’avaient pu s’inspirer de la célèbre « general theory of employment, interest and money » de John Maynard Keynes, publiée seulement en 1936. Cependant, l’inspiration demeurait la même. Les uns – et les autres substituaient à une conception statique de l’économie, où les équilibres se rétablissaient automatiquement, une « description dynamique » selon l’expression de Keynes. Les classiques visaient en fait un état quasi stationnaire. Ce qui donnera, sous une forme journalistique, la « croissance zéro » préconisée par le club de Rome, croissance zéro de la production et de la démographie. Mais l’expérience montre assez qu’il n’y a jamais d’état quasi stationnaire. En économie, comme dans les autres domaines, qui n’avance pas recule.

Ni Schacht, ni Morgenthau, maître d’œuvre du new deal n’avaient pu s’inspirer de la célèbre « general theory of employment, interest and money » de John Maynard Keynes, publiée seulement en 1936. Cependant, l’inspiration demeurait la même. Les uns – et les autres substituaient à une conception statique de l’économie, où les équilibres se rétablissaient automatiquement, une « description dynamique » selon l’expression de Keynes. Les classiques visaient en fait un état quasi stationnaire. Ce qui donnera, sous une forme journalistique, la « croissance zéro » préconisée par le club de Rome, croissance zéro de la production et de la démographie. Mais l’expérience montre assez qu’il n’y a jamais d’état quasi stationnaire. En économie, comme dans les autres domaines, qui n’avance pas recule.

Nous ne discuterons pas les thèses de Keynes. Elles reposent sur ce qu’il nomme « la loi psychologique fondamentale » qui s’énonce ainsi : « lorsque le revenu croît, la consommation croît aussi mais dans une mesure moindre ». Ce qui n’est pas évident. Si les statistiques prouvent qu’effectivement l’épargne tend à augmenter avec le revenu, il faut tenir compte de la nature de ce revenu : plus l’individu est protégé socialement, plus la propension à épargner rejoint, quel que soit le revenu, la moyenne nationale. On voit, par cet exemple que Keynes reste prisonnier du « psychologisme » des classiques. Pas plus qu’eux, il ne situe l’économie dans son contexte historique et sociologique. Les socialistes viennent de nous en donner une illustration : en augmentant les salaires des « smicards » habitués à vivre au jour le jour, ils n’ont nullement stimulé leur propension à épargner mais bien au contraire ils ont provoqué des achats d’automobiles. ou de magnétoscopes pour le seul profit de nos fournisseurs étrangers.

Nous ne discuterons pas les thèses de Keynes. Elles reposent sur ce qu’il nomme « la loi psychologique fondamentale » qui s’énonce ainsi : « lorsque le revenu croît, la consommation croît aussi mais dans une mesure moindre ». Ce qui n’est pas évident. Si les statistiques prouvent qu’effectivement l’épargne tend à augmenter avec le revenu, il faut tenir compte de la nature de ce revenu : plus l’individu est protégé socialement, plus la propension à épargner rejoint, quel que soit le revenu, la moyenne nationale. On voit, par cet exemple que Keynes reste prisonnier du « psychologisme » des classiques. Pas plus qu’eux, il ne situe l’économie dans son contexte historique et sociologique. Les socialistes viennent de nous en donner une illustration : en augmentant les salaires des « smicards » habitués à vivre au jour le jour, ils n’ont nullement stimulé leur propension à épargner mais bien au contraire ils ont provoqué des achats d’automobiles. ou de magnétoscopes pour le seul profit de nos fournisseurs étrangers.

Ceci dit, l’on attribue d’ordinaire à Keynes les erreurs imputables à Henri de Man et aux néosocialistes d’une part, dont nos socialistes actuels tiennent leur « volontarisme » économique et d’autre, part à Lord Beveridge, qui publiait, en 1944 « Full employement « in the free society » qui préconisait le walfare state, l’Etat Providence. Il s’agissait de libérer les individus des trois craintes : crainte de la maladie par le biais de la Sécurité Sociale, crainte de la misère par le salaire minimum garanti, crainte du chômage par des interventions de l’Etat destinées à stimuler la demande effective. Ainsi le pouvoir politique, par le biais de l’impôt ou de « charges sociales » procédait à une répartition des revenus, en faveur des plus défavorisés.

Ceci dit, l’on attribue d’ordinaire à Keynes les erreurs imputables à Henri de Man et aux néosocialistes d’une part, dont nos socialistes actuels tiennent leur « volontarisme » économique et d’autre, part à Lord Beveridge, qui publiait, en 1944 « Full employement « in the free society » qui préconisait le walfare state, l’Etat Providence. Il s’agissait de libérer les individus des trois craintes : crainte de la maladie par le biais de la Sécurité Sociale, crainte de la misère par le salaire minimum garanti, crainte du chômage par des interventions de l’Etat destinées à stimuler la demande effective. Ainsi le pouvoir politique, par le biais de l’impôt ou de « charges sociales » procédait à une répartition des revenus, en faveur des plus défavorisés.

Sous une apparence philanthropique, Lord Beveridge raisonnait en cynique Les riches tendent à rechercher des produits de luxe. De ce fait, ils détournent une fraction importante des revenus de la consommation de masse. Il convient donc, si l’on veut stimuler l’industrie, de diriger les dépenses des ménages vers les biens de série. Mais surtout, l’individu qui craint pour son avenir met de l’argent de côté. Il thésaurise. Or Keynes a exposé, de façon irréfutable, qu’e l’épargne qui n’est pas investie (par exemple l’or qui se cache dans les bas de laine) constitue un facteur de déséquilibre. C’est de l’argent qui ne « travaille pas » et, quand il apparaît dans le circuit économique, il devient un facteur d’inflation. Il correspond, en effet, à une création de monnaie ex nihilo.

Sous une apparence philanthropique, Lord Beveridge raisonnait en cynique Les riches tendent à rechercher des produits de luxe. De ce fait, ils détournent une fraction importante des revenus de la consommation de masse. Il convient donc, si l’on veut stimuler l’industrie, de diriger les dépenses des ménages vers les biens de série. Mais surtout, l’individu qui craint pour son avenir met de l’argent de côté. Il thésaurise. Or Keynes a exposé, de façon irréfutable, qu’e l’épargne qui n’est pas investie (par exemple l’or qui se cache dans les bas de laine) constitue un facteur de déséquilibre. C’est de l’argent qui ne « travaille pas » et, quand il apparaît dans le circuit économique, il devient un facteur d’inflation. Il correspond, en effet, à une création de monnaie ex nihilo.

L’Etat va se munir d’un certain nombre d’indicateurs : comptabilité nationale, budget économique prévisionnel. A partir de là, il pourra jouer des deux menaces qui semblent s’annuler : l’inflation et le chômage. Il semblait démontrer, statistiquement, que plus l’inflation augmentait, plus le .chômage diminuait et réciproquement. Dans ces conditions, il suffisait de trouver un équilibre entre un taux d’inflation et un taux de chômage également tolérables en favorisant, selon la tendance, l’offre ou la demande, l’investissement ou la consommation. Mystérieusement, à partir de 1971, le mécanisme cessa de jouer.

Quoiqu’il en soit, nul ne peut contester que depuis la seconde guerre mondiale jusqu’au début des années 70, le système, dans l’ensemble, ait bien fonctionné. En un quart de siècle, il devait provoquer un enrichissement général, sans précédent dans l’histoire. Certes, le coût social de cette réussite fut excessif, perte du goût de l’effort, refus du risque, effondrement des mœurs, prolifération bureaucratique, mais ceux qui le déploraient passaient pour des rétrogrades, des prophètes de malheur, tant la société occidentale enorgueillie de ses pouvoirs s’imaginait maîtresse du destin.

A quoi tenait cette évolution d’apparence irréversible ? Avant tout à l’augmentation constante des revenus qui permettait de prévoir, sans trop de risques, la consommation future, donc d’ajuster la production aux débouchés prévisibles. Une industrie qui doit programmer plusieurs années à l’avance ses investissements pouvait se développer, sauf erreurs de gestion ou de prévision, dans une relative sécurité. Avec plus ou moins de bonheur, les Etats contrôlaient assez bien le cours des choses même si, de temps à autre, ils commettaient des erreurs de conduite. Cependant, une fois de plus, le facteur financier allait détraquer la machine. Cette fois, ce ne fut pas, comme en 1929, la spéculation privée qui porta la responsabilité mais l’endettement croissant des entreprises et des Etats.

A quoi tenait cette évolution d’apparence irréversible ? Avant tout à l’augmentation constante des revenus qui permettait de prévoir, sans trop de risques, la consommation future, donc d’ajuster la production aux débouchés prévisibles. Une industrie qui doit programmer plusieurs années à l’avance ses investissements pouvait se développer, sauf erreurs de gestion ou de prévision, dans une relative sécurité. Avec plus ou moins de bonheur, les Etats contrôlaient assez bien le cours des choses même si, de temps à autre, ils commettaient des erreurs de conduite. Cependant, une fois de plus, le facteur financier allait détraquer la machine. Cette fois, ce ne fut pas, comme en 1929, la spéculation privée qui porta la responsabilité mais l’endettement croissant des entreprises et des Etats.

Sur l’injonction des Allemands, nos socialistes se sont lancés dans une politique déflationniste avec la même étourderie qu’auparavant dans une politique de relance par la consommation.

Sur l’injonction des Allemands, nos socialistes se sont lancés dans une politique déflationniste avec la même étourderie qu’auparavant dans une politique de relance par la consommation.

M. Barre applaudit, tout fier d’avoir laissé dans les caisses de l’Etat 350 milliards et un parc industriel obsolète faute d’avoir encouragé autant et aussi bien qu’il l’aurait fallu, l’investissement.

A condition d’accepter d’en payer le prix – trois cent mille chômeurs supplémentaires d’ici la fin de l’année, une réduction drastique des charges sociales et une baisse du niveau de vie de 3 – M. Delors peut réussir. Il dispose d’un environnement international qui s’améliore et d’une opposition parlementaire prise à son propre piège. Encore faudrait-il qu’il soit soutenu, inconditionnellement par le président de la République. Rien ne paraît moins certain.

A condition d’accepter d’en payer le prix – trois cent mille chômeurs supplémentaires d’ici la fin de l’année, une réduction drastique des charges sociales et une baisse du niveau de vie de 3 – M. Delors peut réussir. Il dispose d’un environnement international qui s’améliore et d’une opposition parlementaire prise à son propre piège. Encore faudrait-il qu’il soit soutenu, inconditionnellement par le président de la République. Rien ne paraît moins certain.

Il peut réussir, mais à quoi ? A empêcher que le trou des finances publiques ne devienne puits sans fond, gouffre où s’engloutirait la nation. Les dettes resteront, qu’il faudra bien rembourser, capital et intérêts. Davantage d’inflation, alors que nos concurrents sont en voie de guérison, davantage aussi de chômeurs, qu’il faudra indemniser, même si l’imagination au pouvoir trouve quelque moyen, horriblement coûteux, d’en dissimuler l’existence et surtout des investissements qui continueront de se dégrader. Le déficit du commerce extérieur, même limité au 3 % du PNB que M. Mitterrand s’accorde généreusement (pourquoi 3% et non 2 ou 4, allez donc savoir), continuera de s’ajouter à celui des années précédentes.

Il peut réussir, mais à quoi ? A empêcher que le trou des finances publiques ne devienne puits sans fond, gouffre où s’engloutirait la nation. Les dettes resteront, qu’il faudra bien rembourser, capital et intérêts. Davantage d’inflation, alors que nos concurrents sont en voie de guérison, davantage aussi de chômeurs, qu’il faudra indemniser, même si l’imagination au pouvoir trouve quelque moyen, horriblement coûteux, d’en dissimuler l’existence et surtout des investissements qui continueront de se dégrader. Le déficit du commerce extérieur, même limité au 3 % du PNB que M. Mitterrand s’accorde généreusement (pourquoi 3% et non 2 ou 4, allez donc savoir), continuera de s’ajouter à celui des années précédentes.

Le président de la République s’est fixé un délai de deux ans pour assainir notre économie. Avec les deux déjà perdus par les socialistes, les sept qui le furent par Giscard, cela fera neuf ans de retard et le véritable problème, celui de la modernisation de notre appareil de production ne sera pas résolu pour autant. Que les charges sociales des entreprises au cours de ces neuf ans de malheur aient contribué au renouvellement trop lent de notre parc de machines, c’est vrai et le CNPF a raison de le souligner. Mais les salaires restent moins élevés en France que dans la plupart des autres pays d’Europe Occidentale, encore que ceci ne compense pas cela.

Une productivité à la traîne.

Le grand patronat devrait faire son examen de conscience. L’augmentation des coûts de production et l’affaiblissement de notre compétitivité, (sauf dans les domaines privilégiés comme l’aéronautique et le nucléaire) qui en découle, tiennent, pour l’essentiel, à la productivité de notre industrie qui n’augmente pas au rythme de ses concurrentes ce qui est lié à des facteurs psychologiques et structurels.

Dès le début du siècle notre natalité, trop faible pour soutenir le progrès de l’appareil productif, provoquait l’appel aux travailleurs immigrés, espagnols ou italiens pour la plupart. La première guerre mondiale devait accentuer le mouvement, avec l’arrivée massive des maghrébins. Une mauvaise habitude était prise. Le patronat n’a jamais compris que les augmentations de salaires, si elles s’accompagnaient de gains de productivité, développaient la demande. Il a fallu lui arracher des « conquêtes sociales » que l’Allemagne de Bismarck avait accordées, avant même que les syndicats ne les exigent. La main d’œuvre immigrée, réputée docile et peu exigeante parut un moyen commode de peser sur le marché du travail. Il était avantageux de remplacer des ouvriers français, relativement qualifiés, par des arabes. Tellement avantageux que lorsque l’amélioration du niveau scolaire commença à détourner les jeunes français des métiers manuels, on laissa se creuser un écart catastrophique entre les salaires des ouvriers et ceux des employés, pour la bonne raison que l’on ne pouvait importer des gratte-papier d’Algérie et qu’il fallait donc les payer convenablement. Avec un cynisme hypocrite, M. Stoléru encouragea même les maghrébins à faire venir leur famille. Ce qui réduisait les transferts de devises et fournissait de nouveaux consommateurs, Peu importaient les problèmes sociaux et les risques d’affrontements raciaux à ce libéral avancé. Seul comptait le tiroir-caisse.

Dès le début du siècle notre natalité, trop faible pour soutenir le progrès de l’appareil productif, provoquait l’appel aux travailleurs immigrés, espagnols ou italiens pour la plupart. La première guerre mondiale devait accentuer le mouvement, avec l’arrivée massive des maghrébins. Une mauvaise habitude était prise. Le patronat n’a jamais compris que les augmentations de salaires, si elles s’accompagnaient de gains de productivité, développaient la demande. Il a fallu lui arracher des « conquêtes sociales » que l’Allemagne de Bismarck avait accordées, avant même que les syndicats ne les exigent. La main d’œuvre immigrée, réputée docile et peu exigeante parut un moyen commode de peser sur le marché du travail. Il était avantageux de remplacer des ouvriers français, relativement qualifiés, par des arabes. Tellement avantageux que lorsque l’amélioration du niveau scolaire commença à détourner les jeunes français des métiers manuels, on laissa se creuser un écart catastrophique entre les salaires des ouvriers et ceux des employés, pour la bonne raison que l’on ne pouvait importer des gratte-papier d’Algérie et qu’il fallait donc les payer convenablement. Avec un cynisme hypocrite, M. Stoléru encouragea même les maghrébins à faire venir leur famille. Ce qui réduisait les transferts de devises et fournissait de nouveaux consommateurs, Peu importaient les problèmes sociaux et les risques d’affrontements raciaux à ce libéral avancé. Seul comptait le tiroir-caisse.

Pendant ce temps le Japon qui, en dehors de quelques milliers de coréens, ne pouvait, en raison de l’exiguïté de son territoire, introduire des travailleurs immigrés, était contraint d’automatiser et par une politique de hauts revenus, de retenir en usine une classe ouvrière dont 80 % des membres sont bacheliers. D’où le succès des « cercles de qualité ». En dehors des difficultés que pose à la société française l’immigration, celle-ci a contribué à favoriser une politique industrielle de facilité d’autant qu’à l’inverse des vertueux Suisses, nous n’avons pas su organiser à temps le départ des travailleurs devenus inutiles. Nous en avons la conséquence et si celle-ci n’était désastreuse pour la nation, on serait tenté de se réjouir des malheurs de Citroën et de Renault.

Les maux de l’égalitarisme.

Seconde cause psychologique, spécifiquement française : la volonté d’égalitarisme, déjà vive du temps du libéralisme avancé et exaspérée par les socialistes. A prétendre réduire l’éventail des salaires, le moment vient où le balayeur gagne à peu de choses près autant que l’ouvrier qualifié. Ce qui décourage l’émulation, contribue à chasser de l’usine les éléments les plus ambitieux et provoque la fuite des ingénieurs vers les carrières commerciales, plus rentables. Mais surtout, le taux d’épargne est proportionnel aux écarts de salaires.

Seconde cause psychologique, spécifiquement française : la volonté d’égalitarisme, déjà vive du temps du libéralisme avancé et exaspérée par les socialistes. A prétendre réduire l’éventail des salaires, le moment vient où le balayeur gagne à peu de choses près autant que l’ouvrier qualifié. Ce qui décourage l’émulation, contribue à chasser de l’usine les éléments les plus ambitieux et provoque la fuite des ingénieurs vers les carrières commerciales, plus rentables. Mais surtout, le taux d’épargne est proportionnel aux écarts de salaires.

C’est un fait d’expérience que plus on monte dans la hiérarchie plus augmente la tendance à épargner. Il ne s’agit pas d’une simple affaire de disponibilités financières. La mentalité de rentier ayant disparu. il reste le désir de s’élever dans l’échelle sociale. L’égalitarisme tend détruire, transformant l’individu en un assisté, mentalité qui n’incite pas à économiser. En dehors de cet aspect psychologique, les besoins d’un ménage croissent en fonction de sa situation. Un cadre a davantage d’exigences à satisfaire que le balayeur. En réduisant à l’excès l’éventail des salaires, le moment vient où la satisfaction de ses besoins – confort, vie culturelle, voyages —limite la capacité d’épargne et parfois l’annule. A l’inverse l’augmentation de la part de la masse salariale attribuée aux « plus défavorisés », selon l’expression à la mode, est absorbée en achat de biens de consommation. Les socialistes en ont eu la révélation en 81. Ils recommencent la même erreur. Il y a gros à parier que la ponction fiscale. qui frappe exclusivement les couches sociales qui épargnent. les poussera. non à réduire leur consommation. mais à puiser dans leurs économies. Pour limiter dans des proportions suffisantes la consommation, il aurait fallu avoir le courage de toucher également les catégories « les plus défavorisées », ce qui aurait eu l’avantage de réduire les sommes que les immigrés envoient dans leur pays, cinq milliards rien que pour le Maghreb. De toute façon, ils seront victimes de la politique déflationniste qui augmentera le chômage.

Les conséquences d’une économie endettée.

N’oublions pas qu’au cours des neuf ans de malheur, le taux de profit des entreprises a diminué de 50%. L’industrie française ne survit qu’en s’endettant. Ce qui accroit ses frais financiers et constitue l’une des causes structurelles de l’inflation puisque l’intérêt qu’il faut payer entre de nécessité dans le prix de revient. Il convient d’être d’autant plus attentif à cette situation que le taux d’intérêt dépasse désormais le taux d’inflation, pourtant élevé. M. Delors s’est fait taper sur les doigts, quand il a tenté de réduire le taux d’intérêt des livrets de caisse d’épargne, mesure pourtant indispensable. Il est vrai que ni la situation du franc, ni l’importance du risque que prennent les prêteurs ne favorisent la diminution des taux d’intérêt.