Par Rémi Hugues.

Étude en 18 chapitres publiée en feuilleton dans JSF.

En 1882, signe palpable de l’ampleur de la crise économique qui s’abat sur la France, la banque catholique l’Union Générale fait faillite. Maurras et les siens en garderont un tropisme viscéralement antilibéral. Dans un article de L’Action Française intitulé « Libéralisme et libertés : démocratie et peuple » (1906), Maurras, critiquant la loi La Chapelier adoptée au moment de la Révolution française, brocarde le principe de liberté économique en affirmant qu’il signifie en réalité la liberté de mourir de faim, et explique que dans les faits « le libéralisme supprime […] en fait toutes les libertés. »[1]

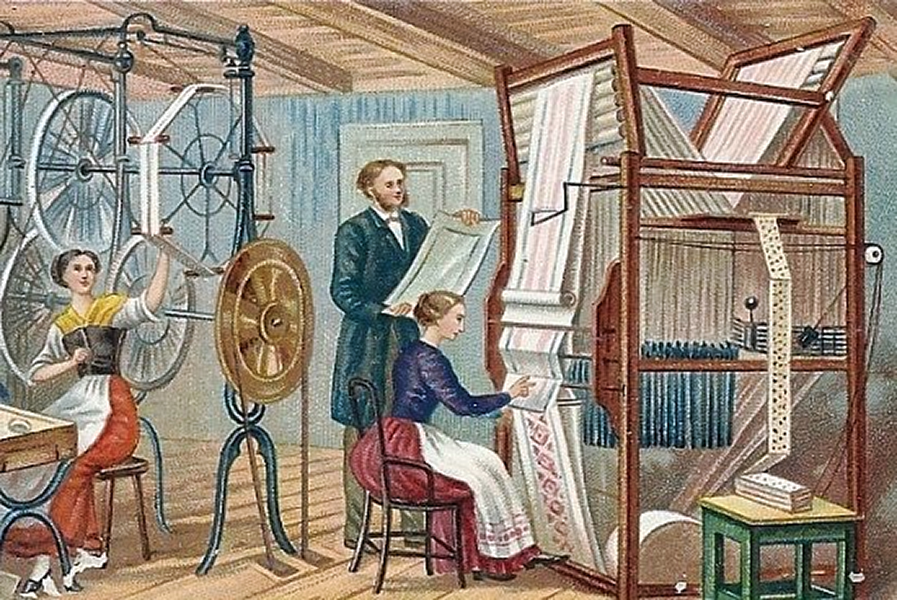

Du coup il loue les syndicats de travailleurs, qu’il juge vertueux car ils tendent à remplacer les corporations que ladite loi initiée par Isaac Le Chapelier a supprimées. Dans les rangs de l’Action française il est alors de bon ton de se proclamer socialisant, ce qui dura jusqu’à la fin de la Première Guerre mondiale. La Tour du Pin (Photo) aimait se dire « monarchiste-social » ou « socialiste-monarchiste ». L’Action Française du 15 juillet 1910 relate que lors de la clôture de l’Institut d’Action française Louis Dimier a déclaré : « Et nous ferons avec ces anarchistes d’hier, ouvriers, professeurs, pour le Roi, l’alliance, sur les cendres fumantes du Gaulois, de Meyer, du Figaro et du Journal des débats. »

Du coup il loue les syndicats de travailleurs, qu’il juge vertueux car ils tendent à remplacer les corporations que ladite loi initiée par Isaac Le Chapelier a supprimées. Dans les rangs de l’Action française il est alors de bon ton de se proclamer socialisant, ce qui dura jusqu’à la fin de la Première Guerre mondiale. La Tour du Pin (Photo) aimait se dire « monarchiste-social » ou « socialiste-monarchiste ». L’Action Française du 15 juillet 1910 relate que lors de la clôture de l’Institut d’Action française Louis Dimier a déclaré : « Et nous ferons avec ces anarchistes d’hier, ouvriers, professeurs, pour le Roi, l’alliance, sur les cendres fumantes du Gaulois, de Meyer, du Figaro et du Journal des débats. »

Deux années plus tôt, dans les colonnes du journal royaliste, on retrouve sous la plume de Jean Rivain, qui est avec Valois et Pierre Galland l’un des éminents spécialistes du monde ouvrier au sein de la ligue d’Action française, une diatribe antilibérale où justice est rendue au salarié contre le possédant qui l’exploite. Dans l’article « L’avenir du syndicalisme » du 15 septembre 1908, on peut lire : « Le capitaliste qui a l’argent à la force, et pour l’ouvrier qui est obligé de vendre ses services pour avoir du pain, c’est la liberté qui opprime et c’est la règle qui affranchit. »[2]

1908 est de surcroît l’année où la ligue se rapproche de la Confédération générale du travail (C.G.T.) au détriment du syndicat anti-grèves de Pierre Biétry, l’Union fédérative des syndicats et groupements ouvriers professionnels de France et des colonies, surnommé les « Jaunes », qui est né à Montceau-les-Mines au tout début du XXème siècle. Maurras salue l’action symbolique forte dirigée contre la République que mène la C.G.T. le 1er mai 1908. « La pendaison de Marianne devant la Bourse du travail est l’acte le plus significatif de notre histoire depuis le 14 juillet 1789. Bourgeois conservateurs, le comprendrez-vous ? »[3], écrit-il dans l’article « Liberté d’esprit » publié par L’Action Française du 4 août 1908. Le « Maître de Martigues » affirme là le caractère ni gauche – ni droite de son mouvement, que Sternhell (Photo) classe à tort à droite, et même à l’extrême-droite.

1908 est de surcroît l’année où la ligue se rapproche de la Confédération générale du travail (C.G.T.) au détriment du syndicat anti-grèves de Pierre Biétry, l’Union fédérative des syndicats et groupements ouvriers professionnels de France et des colonies, surnommé les « Jaunes », qui est né à Montceau-les-Mines au tout début du XXème siècle. Maurras salue l’action symbolique forte dirigée contre la République que mène la C.G.T. le 1er mai 1908. « La pendaison de Marianne devant la Bourse du travail est l’acte le plus significatif de notre histoire depuis le 14 juillet 1789. Bourgeois conservateurs, le comprendrez-vous ? »[3], écrit-il dans l’article « Liberté d’esprit » publié par L’Action Française du 4 août 1908. Le « Maître de Martigues » affirme là le caractère ni gauche – ni droite de son mouvement, que Sternhell (Photo) classe à tort à droite, et même à l’extrême-droite.

Conséquence de l’instauration de la IIIème République dans les années 1870-1880, la montée du « nationalisme institutionnel », entendu comme désir de plus d’autorité, d’un pouvoir exécutif fort, au lieu du parlementarisme, facteur d’instabilité gouvernementale et de corruption, fragilise ceux qui craignent par-dessus tout le retour du « Roy », ou d’un Bonaparte à la général Boulanger.

Conséquence de l’instauration de la IIIème République dans les années 1870-1880, la montée du « nationalisme institutionnel », entendu comme désir de plus d’autorité, d’un pouvoir exécutif fort, au lieu du parlementarisme, facteur d’instabilité gouvernementale et de corruption, fragilise ceux qui craignent par-dessus tout le retour du « Roy », ou d’un Bonaparte à la général Boulanger.

Aux yeux de la jeune génération la République libérale est discréditée, au profit de la foi en une forme de socialisme, diamétralement opposée au messianisme globaliste et matérialiste des marxistes, aussi appelé collectivisme juif. En atteste la publication du programme de Nancy composé par Maurice Barrès en 1898, qu’il expose plus tard dans son ouvrage Scènes et doctrines du nationalisme (1902) et qu’il fait reposer sur le triptyque nationalisme, protectionnisme, socialisme.

Le culte de la nation française participe au besoin de réenchantement du monde, au sein duquel Barrès éprouve le sentiment que « tous les dieux sont morts ou lointains »[4].

Sternhell soutient que, « devenues intégrantes du système politque, toutes les droites coalisées veilleront elles-mêmes à casser le nouveau mouvement révolutionnaire. C’est que, en dépit de leurs violences de langage, les droites, toujours hostiles aux agitateurs, particulièrement jalouses de leur respectabilité, sont respectueuses de la légalité et des formes, et restent profondément attachées à la conservation des structures existantes de la société. »[5]

En vérité ce n’est pas la « droite », ou l’union des « droites », qui a empêché le mouvement révolutionnaire de mettre à bas la République. Les « droites » étant autant composées de forces libérales que traditionalistes, conservatrices que réactionnaires, et le fort potentiel de subversion qui existait en France au tournant du XXème siècle, à peine atténué par le suffrage universel qui permet aux masses de participer au processus de désignation des gouvernants, n’a pu être neutralisé que par la guerre de 1914-1918. ■ (À suivre).

[1] Ibid., p. 355.

[2] Ibid., p. 370.

[3] Cité par ibid., p. 360.

[4] « Le sentiment en littérature. Une nouvelle nuance de sentir. M. Leconte de Lisle », Les Taches d’encre, janvier 1885, p. 33, cité par Zeev Sternhell, op. cit., p. 26.

[5] Zeev Sternhell, op. cit., p. 399.

À lire de Rémi Hugues Mai 68 contre lui-même (Cliquer sur l’image)

© JSF – Peut être repris à condition de citer la source