Par Eugénie Bastié

Cet article publié dans Le Figaro du 16 juillet, par définition, n’épuise pas le sujet qui est ici l’immense Barbey. À noter que le Figaro préfère le classer parmi les anticonformistes plutôt que les antimodernes ce qui est sans-doute moins compromettant mais aussi moins vrai, nous semble-t-il. Eugénie Bastié il est vrai corrige dans son article qui ne manque pas de finesse et d’intérêt, la prudence légendaire du grand quotidien du matin.

Cet article publié dans Le Figaro du 16 juillet, par définition, n’épuise pas le sujet qui est ici l’immense Barbey. À noter que le Figaro préfère le classer parmi les anticonformistes plutôt que les antimodernes ce qui est sans-doute moins compromettant mais aussi moins vrai, nous semble-t-il. Eugénie Bastié il est vrai corrige dans son article qui ne manque pas de finesse et d’intérêt, la prudence légendaire du grand quotidien du matin. ![]()

À l’heure du politiquement correct, les anticonformistes nous donnent une leçon de liberté. Ardent monarchiste et auteur de romans scabreux, Barbey d’Aurevilly est l’anti-Tartuffe.

« Un homme sensé rougirait de traverser Paris avec lui, même en temps de carnaval » Sainte-Beuve

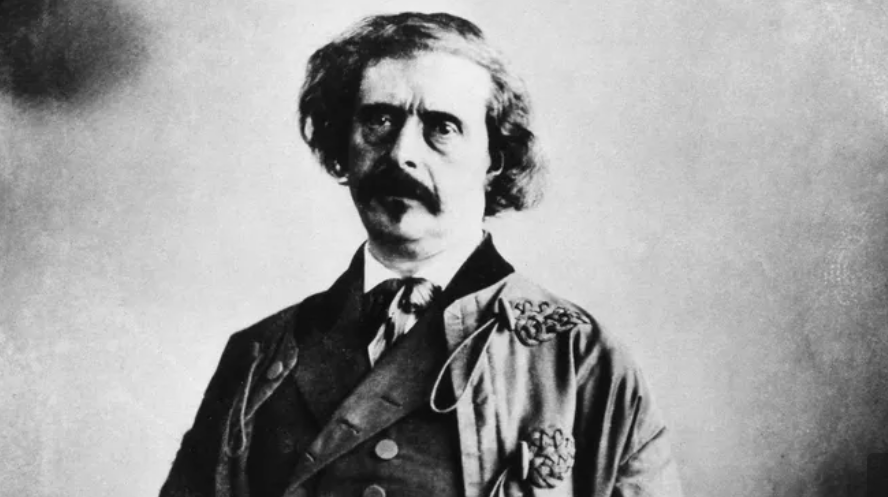

Jules Barbey d’Aurevilly est une cathédrale gothique au milieu du «stupide XIXe siècle» (Daudet). Enraciné dans sa Normandie natale dont il chantera les côtes et les pécheurs, et mondain en diable, amateur de duchesses et de paysages désolés, métaphysique et superficiel, passant deux heures au bain et deux autres à réciter le chapelet, goûtant la dentelle et les monastères, ce monument de la littérature est un inclassable.

Il naît au bon endroit et le bon jour: dans le charmant village de Saint-Sauveur-le-Vicomte en plein Cotentin, le jour de la Toussaint, celui des Morts. La conjoncture parfaite pour forger une âme fouettée par le vent de la lande et avide de mystère.

En 1808, la France est en crue. L’épopée napoléonienne étend son éclat sur toute l’Europe. Nous ne sommes pas encore dans ce siècle bourgeois, coincé entre la marée égalitaire et l’injonction de Guizot «Enrichissez-vous». Siècle de boutiquiers et d’habits noirs, de chemins de fer et de progrès qui engendrera par la littérature son contraire, le dandy, le snob, la poésie et ceux qu’Antoine Compagnon appellera les antimodernes.

De Valognes au faubourg Saint-Germain

Appartenant à une famille anoblie peu avant la révolution par l’achat d’une charge (1756), Barbey passe son enfance dans la rancœur des ascensions brisées, et c’est avec un diplôme de droit et un maigre héritage vite dilapidé qu’il gagne, tel Lucien de Rubempré, Paris en 1836. Il laisse les remparts de Valognes pour les salons du faubourg Saint-Germain. Il s’essaye à la critique littéraire, «fait de la vaisselle dans les journaux» pour gagner sa vie.

La gloire le bouda longtemps. Il eut été parfaitement à son aise en croisé brûlant de foi au Moyen Âge, en cardinal libertin sous la Régence, en aristocrate mondain dans les salons du XVIIIe, en chouan abattant les Bleus à coups de tromblon ou même en soldat de Bonaparte, un peu plus tôt dans le siècle. Mais quand on a 20 ans sous la monarchie de Juillet et le cœur consumé de romantisme et de mélancolie, que devient-on? Dandy, pardi! Barbey fera partie de ces jeunes gens nostalgiques des grandeurs passés, rivalisant d’élégance pour noyer dans le superflu la bassesse de leur temps.

Dans son ouvrage remarqué publié en 1845 Du dandysme et de George Brummel, Barbey est le premier à tracer les contours de ce mouvement importé des clubs londoniens sur les boulevards parisiens par la figure de Brummel, favori du prince de Galles, excentrique et raffiné qui inventa le costume moderne. Sous la Restauration, une vague d’anglomanie déferle sur Paris où tout le monde veut être fashionable, jouer au turf, et avoir son tilbury. À une époque qui voit l’ascension de la bourgeoisie industrielle et capitaliste et de ses valeurs matérialistes, le dandysme est un phénomène de démarcation, un art de l’anticonformisme. Importé du Royaume-Uni, il se décline en France, patrie des idées, de façon plus théorique, plus profonde et plus littéraire. Il ne s’agit pas que de cravates, mais aussi d’art de vivre.

Antimoderne

Le dandy est un antimoderne. Il déteste l’égalité, la transparence, et l’utile. Il hait la foule, fait l’éloge du masque et érige le frivole au rang d’essentiel. Bottes vernies, cravates de dentelle, pantalons à sous-pieds, gilets cramoisis, il n’a qu’un ennemi: l’habit noir du bourgeois. Mais attention, sa suprême élégance se distingue de la pure excentricité de la mode telle que nous la concevons aujourd’hui.

Le dandy est un révolté, mais pas un révolutionnaire. «Le dandysme, explique Barbey, se joue de la règle et pourtant la respecte encore. Il en souffre et s’en venge tout en la subissant ; il s’en réclame quand il y échappe ; il la domine et en est dominé tour à tour». «Tous sont des représentants de ce qu’il y a de meilleur dans l’orgueil humain, de ce besoin, trop rare chez ceux d’aujourd’hui, de combattre et de détruire la trivialité», écrira Baudelaire. L’unicité entre l’être et le paraître est la philosophie du dandy. Par son attachement au frivole, «il nous apprend que les choses n’ont de prix que celui que nous leur attachons, et que l’idéalisme est le vrai» (Jules Lemaitre). En cela, le dandysme est une insurrection contre le modernisme et le règne de la quantité. Barbey cultive l’obsession de l’élégance et s’habillera jusqu’à la fin de sa vie en vieux lion de la monarchie de Juillet, se tartinant de khôl et de fard, ce qui fit dire à Sainte-Beuve, son ennemi, qu’«un homme sensé rougirait de traverser Paris avec lui, même en temps de carnaval».

En 1851, il publie deux livres aux tons et aux sujets opposés: Les Prophètes du passé, un pamphlet monarchiste et catholique faisant l’apologie des auteurs réactionnaires de Maistre, Bonald, Chateaubriand et Lamennais, et Une vieille maîtresse, roman scabreux racontant la passion orageuse d’un aristocrate avec une Andalouse enflammée. Le sabre et le goupillon d’un côté, le stupre de l’autre: la contradiction ne manqua pas d’agacer.

Peintre de l’âme humaine

Si la publication d’Une vieille maîtresse indigne, c’est que Barbey, alors rédacteur du Monde catholique, a opéré depuis 1845 un retour à la foi, sous l’influence d’Eugénie de Guérin, et de son frère l’abbé Léon d’Aurevilly. Loin du pilier de Notre-Dame de Claudel, son cheminement est moins le fruit d’une révélation mystique que d’un retour à la Tradition. Il suit en cela son maître Balzac qui affirmait dans sa préface à La Comédie humaine: «J’écris à la lueur de deux Vérités éternelles: la Religion, la Monarchie.»

Alors que le critique littéraire bon teint Armand de Pontmartin fustige ces écrivains «qui pensent comme M. de Maistre et écrivent comme le marquis de Sade», Barbey répond qu’il ne voit absolument rien de contradictoire entre son livre et sa foi, et entreprend, dans sa célèbre préfaced’Une vieille maîtresse, de démonter l’inanité des reproches qui lui sont adressés de la part des «Libres Penseurs» et des dévots. «Le Catholicisme n’a rien de prude, de bégueule, de pédant, d’inquiet», écrit-il. Il laisse cela aux vertus fausses, aux puritanismes tondus. Le catholicisme aime les arts et accepte, sans trembler, leurs audaces. Il admet leurs passions et leurs peintures, parce qu’il sait qu’on en peut tirer des enseignements, même quand l’artiste lui-même ne les tire pas.

Il reprendra cette antienne dans la préface des Diaboliques, son recueil de nouvelles éblouissant où il ne s’interdit de décrire aucun crime: «les peintres puissants peuvent tout peindre et (…) leur peinture est toujours assez morale quand elle est tragique et qu’elle donne l’horreur des choses qu’elle retrace». Cette définition du romancier comme un sondeur des cavités de l’âme humaine plaît profondément à Baudelaire, qui dira de lui qu’il est «catholique dandy. L’envers de Tartuffe». Barbey défendra Les Fleurs du mal lors du procès de 1857. Il reconnaît dans le poète un frère catholique, qui comme lui considérait la double postulation traversant le cœur de tout homme: «Il y a dans tout homme, à toute heure, deux postulations simultanées, l’une vers Dieu, l’autre vers Satan. L’invocation à Dieu, ou spiritualité, est un désir de monter en grade ; celle de Satan, ou animalité, est une joie de descendre», écrit Baudelaire. «Après Les Fleurs du mal, il ne nous reste plus, logiquement, que la bouche d’un pistolet ou les pieds de la croix», répond Barbey.

L’Esprit français

Malgré son excentricité, Barbey d’Aurevilly n’est pas un charlot ni un Charlus, il a une véritable œuvre, et aura durablement marqué la littérature française. Qu’ils se passent dans sa chère Normandie comme L’Ensorcelée ou Le Chevalier des Touches ou dans les faubourgs parisiens comme Une vieille maîtresse, ces romans ont pour point commun le goût du tragique. Dans sa comédie humaine, plus extravagante que celle de Balzac, des prêtres défroqués, des chouans désenchantés, des moines assassins, des dévotes cachant des hosties dans leurs corsages, des athées tourmentés, des saintes et des prostituées, un bestiaire romanesque aussi chamarré que ses tenues de dandy. Il est le trait d’union entre Balzac et Bernanos, proche d’Edgar Poe, pour le fantastique et préfigurateur des romans métaphysiques de Dostoïevski.

Après le rétablissement de la République en 1870, Barbey survivra encore jusqu’en 1889, mythe vivant recevant rue Rousselet des dandys tardifs et des décadentistes fin de siècle. Parmi eux, Léon Bloy bien sûr, jeune anarchiste athée du Périgord qu’il convertit à la foi et la tradition et Joris-Karl Huysmans, dont, Des Esseintes, le personnage de son roman, À rebours, ressemble étrangement à l’auteur des Diaboliques.

«Barbemada de Torquevilly», «Connétable des lettres», «Sardanapale d’Aurevilly», «Lord Anxious», ce personnage aux mille costumes qui professa l’unité de l’être et du paraître fit de sa vie une œuvre. Il y a dans la geste d’aurevillyenne, à la fois excessive et distinguée, à mi-chemin entre le nihilisme russe et le détachement excentrique anglais, quelque chose de l’esprit français, le panache des orphelins de l’absolu. ■