Par Paul Sugy

Cet article publié dans Le Figaro du 8 août dernier, n’épuise pas le sujet qui est ici Antoine Blondin. À noter que le Figaro préfère le classer, comme d’autres auteurs, parmi les anticonformistes plutôt que réactionnaires ou antimodernes ce qui est sans-doute moins compromettant mais aussi moins vrai, nous semble-t-il. Définition du Figaro : Ils détestent les conventions sans pour autant mépriser la tradition, ils ont un côté anar et conservateur à la fois. À l’heure du politiquement et du sanitairement correct, l’œuvre et la vie de ces anticonformistes nous donnent une leçon de liberté. Paul Sugy, d’ailleurs, corrige dans le cœur de son article qui ne manque pas de finesse et d’intérêt, les prudences légendaires du grand quotidien du matin.

Cet article publié dans Le Figaro du 8 août dernier, n’épuise pas le sujet qui est ici Antoine Blondin. À noter que le Figaro préfère le classer, comme d’autres auteurs, parmi les anticonformistes plutôt que réactionnaires ou antimodernes ce qui est sans-doute moins compromettant mais aussi moins vrai, nous semble-t-il. Définition du Figaro : Ils détestent les conventions sans pour autant mépriser la tradition, ils ont un côté anar et conservateur à la fois. À l’heure du politiquement et du sanitairement correct, l’œuvre et la vie de ces anticonformistes nous donnent une leçon de liberté. Paul Sugy, d’ailleurs, corrige dans le cœur de son article qui ne manque pas de finesse et d’intérêt, les prudences légendaires du grand quotidien du matin. ![]()

Au-delà de sa légende de buveur invétéré et des convictions politiques qui lui étaient prêtées, l’auteur d’Un singe en hiver restera comme un grand écrivain de la France charnelle.

Il se trouve que la boisson stimule un élan de compréhension pour autrui

Il se trouve que la boisson stimule un élan de compréhension pour autrui

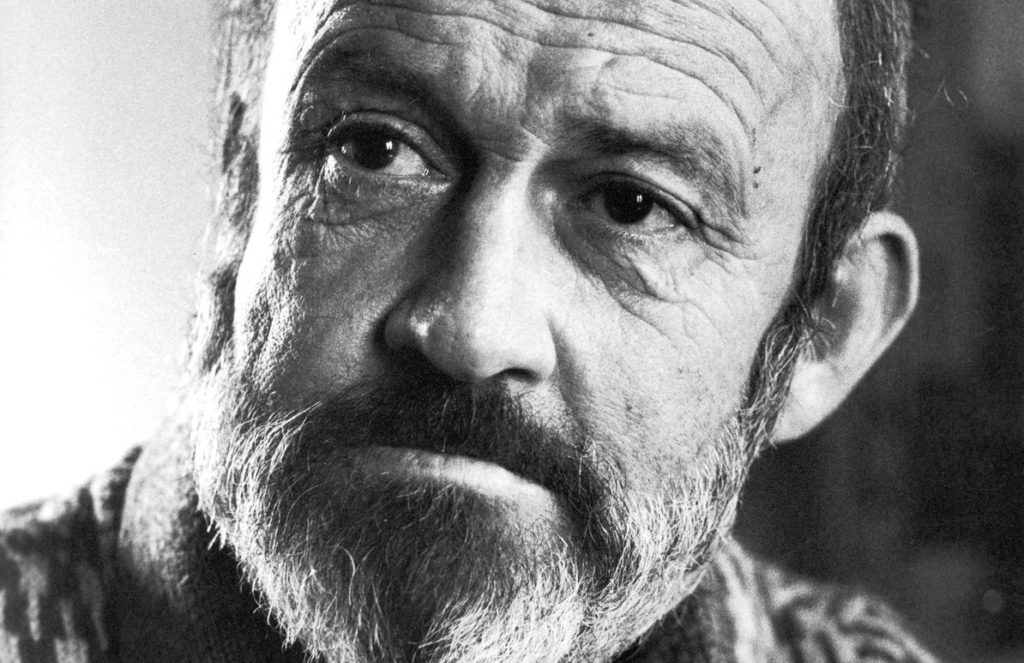

Antoine Blondin

Il est des notoriétés qui éclipsent le génie: ainsi de celle d’Antoine Blondin, écrivain dont l’œuvre, modeste au demeurant dans son envergure, est peut-être restée discrètement tapie à l’ombre de sa propre légende. À ses obsèques, son ami Michel Déon avait eu ce mot: «La grâce voulait aussi qu’il fût un grand écrivain.» «Aussi»: entre autres choses, parmi d’autres vies – d’autres malentendus.

Mais que peut-on dire d’un homme qui a toujours refusé de se raconter? Plus fainéant encore dans la tenue de ses archives et de ses correspondances que dans l’écriture elle-même, qui déjà lui valait d’incessantes relances de son éditeur, il a volontairement négligé de tenir son journal. Et quand il fait mine de se livrer, il affabule à moitié, arrange les détails et s’invente des aventures dans son roman prétendument autobiographique, Monsieur Jadis, si bien que s’il faut le chercher quelque part c’est plutôt sous les traits du légendaire buveur de l’hôtel Stella, le mystérieux Gabriel Fouquet au pas gauche et à l’allure nonchalante que quelques verres suffisent à ramener aux rivages mélancoliques de ses souvenirs les plus heureux.

Ainsi, Un singe en hiver n’est pas seulement le chef-d’œuvre auréolé du prix Interallié qui assura sans que le doute ne soit plus permis une postérité littéraire à son auteur, mais encore ce roman habille-t-il l’énigmatique Blondin d’une étoffe un peu moins incertaine, le montrant sous un jour plus sérieux et plus grave, plus sobre en somme, qu’on ne voulut d’abord le croire ; de sorte que l’on peut dire sans risque de se tromper que l’invétéré buveur qu’il fut assurément a au moins autant célébré l’amitié que la bouteille, et que s’il immolait celle-ci sur ses autels dezinc c’était davantage encore pour le plaisir de la partager que celui de la boire.

«Aucun de mes personnages, se défendait-il d’ailleurs, ne boit pour se saouler mais plutôt pour changer les couleurs de la vie, tenter de la rendre plus acceptable, surtout lorsqu’ils se sentent seuls. Or, il se trouve que la boisson stimule un élan de compréhension pour autrui. Qu’il s’agisse de repeindre les choses ou de se donner des prochains, l’ivresse n’est pas une passion, mais un état où des “clés” vous sont rendues. Lorsqu’ils sont ivres, Quentin s’imagine en Chine et Fouquet en Espagne. Pourtant, ils se rejoignent malgré la distance de leurs âges, de leurs expériences, de leurs nostalgies…»

Chez lui, et contrairement à l’ivrogne du Petit prince, on boit non pour oublier mais pour se souvenir ; le fruit de la treille ou de l’alambic n’assomme pas les habitués du comptoir comme chez Zola mais les réconcilie, et le soulèvement du coude est comme une liturgie qui, par le truchement du mystère quasi divin de la conversation, permet bel et bien la communion des hommes. À quoi il faut ajouter que le motif de l’ivresse est un joyeux prétexte au déchaînement de la langue, laquelle sous sa plume n’est jamais triste: dans un argot célinien qui s’assagit à la faveur d’évocations plus épiques, Blondin se rit de tout et de tout le monde (des Boches, des provinciaux, des journalistes, des héros et des curés, des culs-terreux comme des bourgeois) sans jamais blasphémer, avec une ironie festive qui ne refuse surtout jamais le plaisir d’un bon mot ou d’un calembour.

Le Tour et sa légende

De ses traits d’esprit comme de son goût pour les hommes et leurs gloires, les amoureux de la petite reine furent rassasiés plus souvent qu’à leur tour: d’une compétition sportive, ce conteur de talent a changé le Tour de France en épopée. Avec 27 éditions au compteur et plus d’un demi-millier de chroniques (fidèlement retranscrites par La Table Ronde, son éditeur de toujours *), c’est véritablement à l’arrière de la caravane et dans la poussière encore chaude des routes du pays qu’Antoine Blondin étincela.

Il savait comme personne l’art de rendre mythique une échappée, de dramatiser une rivalité (il donna la solennité d’un duel à l’affrontement légendaire d’Anquetil et Poulidor en 1954), ou même de draper de panache les tragédies les moins glorieuses (la mort empuantie par des soupçons de dopage de Simpson sur les pentes du Ventoux en 1967). Tour à tour auguste ou drolatique, mêlant au déluge de ses impressions l’autorité des références (il convie dans les gradins jusqu’à Baudelaire ou Péguy) et la farce des pastiches (comme cette chronique rédigée à la manière d’une lettre de Madame de Sévigné qui fait d’un scandale sportif un prétexte à ses exercices de style), le journaliste tient là son Iliade ou sa Légende des siècles (il dira dans un jeu de mots resté célèbre: sa «légende des cycles»).

Encore que le Tour de France, ce n’est pas d’abord une lutte mais une fête, presque un carnaval, tant les rôles semblent sous sa plume se mélanger et se confondre: «Le Tour de France, c’est un tout où, à la lumière du souvenir,les coureurs et les suiveurs finissent par s’amalgamer parfaitement», confie-t-il un jour de l’été 1970 à la télévision publique. Il se lie avec les uns et les autres d’une amitié profonde, raison peut-être de son extraordinaire assiduité.

Le Tour est aussi une fidélité plus intime à sa France à lui, celle des clochers et des vaches, que le cyclisme a sublimée. Épris de la géographie et la toponymie des régions qu’il traverse dans sa mythique 101, la petite voiture avec laquelle il poursuit les coureurs, il avale les kilomètres en connaisseur respectueux des lieux. Les aspérités des paysages sont pour lui le support d’une longue et charnelle rêverie. Au détour d’une étape dans le Limousin, il s’écrie: «C’est une région privilégiée pour la bicyclette, enfin il suffit de sortir, de faire trois pas et on voit aussitôt des routes qui montent, qui descendent et qui tournicotent» ; avec Antoine Blondin, la course se change en danse. Il aimerait l’arracher d’ailleurs au temps qui passe, la préserver dans l’écrin de sa rusticité, et étale volontiers son antimodernisme en déplorant auprès de qui veut l’entendre les progrès techniques qui arrachent selon lui le Tour à sa pureté originelle: l’apparition des voitures couvertes, la radiodiffusion en direct de l’épreuve qui disperse les suiveurs…

Hussard malgré lui

Antoine Blondin, de droite ? Du moins était-il en effet rétif aux sirènes du progressisme ambiant et, en cela, très certainement étranger à son temps, absent même, et moins enfant de son époque que précisément du refus de celle-ci. C’est qu’il croit aux hommes plus qu’aux idées, et d’ailleurs celles-ci ne l’intéressent pas beaucoup. Contre la figure sartrienne de l’écrivain engagé, il oppose celle du romancier désabusé qui, par modestie ou par insolence, les deux sans doute, s’affranchit de la prétention à vouloir défendre des thèses mais s’applique à moquer méthodiquement celles des autres. Politiquement, il erre au gré de ses amitiés vagabondes, et s’il décoche un beau jour un soufflet à l’auteur de L’Être et le Néant, c’est – outre les vapeurs de l’alcool – le goût pour un esprit de cour de récré davantage qu’une intention militante qui guide son geste. Il a certes grenouillé chez Rivarol à la Libération, mais sans prendre la peine de laisser derrière lui un manifeste, et tant mieux du reste, car au moins cela lui épargnera de paraître se renier au moment de son ralliement à la candidature de François Mitterrand.

Faute donc d’un exposé des motifs, si vraiment il existe une pensée blondinienne, il faut la chercher ailleurs, dans l’attention avec laquelle il distille dans son encrier la sève d’un attachement civilisationnel au pays qu’il aime et qu’il n’a cessé de contempler avec un regard d’enfant. Ce pays dont l’éloignement, lors de l’expérience traumatique du STO qui lui inspire son premier roman, L’Europe buissonnière, fera naître sous sa plume des pages rageusement patriotiques. Plus tard, la pop culture et Mai 68 passeront par là sans lui arracher autre chose qu’un haussement d’épaules. Ses références resteront homériques ou bibliques, jamais contemporaines. Avec ses inséparables compagnons d’infortune – Michel Déon, Jacques Laurent et bien sûr son immense ami Roger Nimier -, il se paiera férocement la tête de Prévert ou de Claudel: ceux que des journalistes parmi leurs adversaires nommeront vite les «hussards», sans que jamais au demeurant le titre n’ait été par eux revendiqué, élèveront l’impertinence au rang de vertu politique. La littérature n’est pas pour eux un sport de combat, mais un jeu qui permet tout de même de distribuer quelques coups au passage.

À une époque en tout cas où chaque camp se réfugie méthodiquement derrière sa forteresse idéologique, les joyeux déconneurs que forment Blondin et ses amis opposent à la tyrannie du dogme une insoumission salutaire, qui tirera pour un temps la littérature d’une mauvaise passe. On a peut-être exagéré (à dessein) la ferveur de leurs convictions politiques: l’historien Éric Dussault assure qu’ils «utilisent les mots pour montrer à la France qu’il y a autre chose que la gauche qui existe» – c’est peu, mais c’est déjà beaucoup. Suffisamment en tout cas pour se faire alors traiter de «fascistes».

Que n’ont-ils vécu plus longtemps! À l’ère de la cancel culture, des sensitivity readers et des trigger warnings, c’est-à-dire de l’enrégimentement généralisé de l’expression artistique aux nouvelles orthodoxies de ce début de siècle, on se sent un peu comme orphelin de leur insolence. ■

* Tours de France. Chroniques de «L’Équipe» (1954-1982), 944 p., 34,50 €.

Où sont Gino, Fausto, Robic

Et Eddy Mercks jamais lassé,

Kubler, Koblet, dans l’alambic,

Où se distille le succès.

Sans omettre Luis et Louison,

Anquetil qui nous en dit tant,

Thevenet en d’autres saisons,

Mais où sont les mecs d’antan ?

Où est le vaillant Poulidor

Qui ne conquit pas la Toison,

C’est l’homme en lui qui était d’or,

Non le maillot par trahison

D’un sort ingrat par le courage

Du vieux pacha promu sultan

Insultant la limite d’âge.

Mais où sont les mecs d’antan ?

Bel article sensible et intelligent.

Petit lapsus : le duel Anquetil-Poulidor sur les pentes du Puy de Dôme, c’est en 64, non en 54…