Par Pierre Builly.

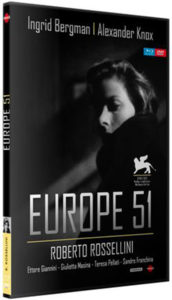

Europe 51 de Roberto Rossellini (1952).

La haine que j’ai pour moi…

Je ne suis pas très à l’aise avec Europe 51 et pas seulement parce que le DVD proposé par Tamasa diffusion est d’une piètre qualité, très au dessous de la moyenne, avec une image souvent floue et de brusques variations d’éclairage ; on peut toutefois passer là-dessus, en le regrettant. Et si j’accroche moins, ce n’est pas de la faute d’Ingrid Bergman, que je n’ai jamais tenue pour une merveille de subtilité mais qui, là, trouve sûrement un de ses plus grands rôles et irrigue le film de sa première à sa dernière image.

En fait, c’est cette grande bourgeoise qui, à la suite de la mort de son fils après une tentative de suicide, abandonne sa vie dorée et sa famille pour aller vers de plus en plus de dépouillement qui me choque. Notons que déjà dans Allemagne année zéro un enfant désespéré se jetait du haut d’un immeuble et que, peut-être cet acte, ce cri pouvait appeler à autre chose. Notons aussi que les Onze fioretti de François d’Assise montraient l’intérêt de Roberto Rossellini, issu d’une famille bourgeoise très aisée, pour la spiritualité franciscaine et qu’il n’est pas très compliqué de retrouver dans le personnage d’Irène (Ingrid Bergman) des résonances et des références très claires.

En fait, c’est cette grande bourgeoise qui, à la suite de la mort de son fils après une tentative de suicide, abandonne sa vie dorée et sa famille pour aller vers de plus en plus de dépouillement qui me choque. Notons que déjà dans Allemagne année zéro un enfant désespéré se jetait du haut d’un immeuble et que, peut-être cet acte, ce cri pouvait appeler à autre chose. Notons aussi que les Onze fioretti de François d’Assise montraient l’intérêt de Roberto Rossellini, issu d’une famille bourgeoise très aisée, pour la spiritualité franciscaine et qu’il n’est pas très compliqué de retrouver dans le personnage d’Irène (Ingrid Bergman) des résonances et des références très claires.

Comme Irène, François a d’abord mené une vie mondaine et évaporée, une vie de jeune homme riche du début du 12ème siècle italien ; c’est à la suite d’une maladie qu’il change totalement de direction : et c’est après la dépression et la sidération ressentie après la mort de son enfant qu’Irène va s’ouvrir à un monde qu’elle ignorait absolument, que, littéralement, elle ne voyait pas jusqu’alors. Et de la même façon que François ne se préoccupe plus du tout de ce qu’il quitte, des conventions, des usages et des intérêts, jusqu’à commencer à distribuer les biens de son père, de la même façon Irène coupe graduellement les liens avec son mari, Georges (Alexander Knox), dont rien ne laisse penser qu’elle était lasse avant la mort de son fils, avec sa famille avec qui elle n’était nullement en conflit, avec son milieu social qui n’a rien d’odieux ou de particulièrement ridicule.

Comme Irène, François a d’abord mené une vie mondaine et évaporée, une vie de jeune homme riche du début du 12ème siècle italien ; c’est à la suite d’une maladie qu’il change totalement de direction : et c’est après la dépression et la sidération ressentie après la mort de son enfant qu’Irène va s’ouvrir à un monde qu’elle ignorait absolument, que, littéralement, elle ne voyait pas jusqu’alors. Et de la même façon que François ne se préoccupe plus du tout de ce qu’il quitte, des conventions, des usages et des intérêts, jusqu’à commencer à distribuer les biens de son père, de la même façon Irène coupe graduellement les liens avec son mari, Georges (Alexander Knox), dont rien ne laisse penser qu’elle était lasse avant la mort de son fils, avec sa famille avec qui elle n’était nullement en conflit, avec son milieu social qui n’a rien d’odieux ou de particulièrement ridicule.

Mais c’est vrai, un petit garçon (Sandro Franchina) est mort parce qu’il ne supportait plus que sa mère ne vienne pas tous les soirs l’embrasser longuement avant qu’il s’endorme, comme le petit Marcel Proust et qu’il tenait comme le plus beau moment de sa vie son appendicite où elle se souciait de lui…

Mais c’est vrai, un petit garçon (Sandro Franchina) est mort parce qu’il ne supportait plus que sa mère ne vienne pas tous les soirs l’embrasser longuement avant qu’il s’endorme, comme le petit Marcel Proust et qu’il tenait comme le plus beau moment de sa vie son appendicite où elle se souciait de lui…

Elle est happée par l’autre, par le besoin de se donner et de tout donner. Fort bien et on est ravi de la voir ouvrir les yeux sur la réalité de la vie des autres humains, Juliette (Giulietta Masina, impeccable) qu’on appelle Le moineau et qu’on pourrait tout autant appeler L’étourneau, tant elle est insouciante et légère, qui collectionne les enfants, les siens et ceux des autres, la jeune prostituée (Rossana Rory) qui meurt dans ses bras et toutes ces familles des taudis et des périphéries (qu’on retrouvera plus sarcastiquement et bien plus tard dans Affreux, sales et méchants).

Qu’est-ce qui l’anime ? Sûrement pas comme le croit un instant son cousin, le journaliste communiste Andrea (Ettore Giannini), qui en est amoureux mais qu’elle regarde à peine, l’espoir de changer le monde. L’espoir de se changer, alors ? Ah, c’est là que pour moi les choses gâtent un peu et que l’imitation du Poverello d’Assise trouve sa limite… Alors que l’incompréhension du monde à quoi elle s’est arrachée l’a enfermée dans un établissement psychiatrique, Irène rencontre un petit prêtre, qui ne semble pas avoir une grande dimension spirituelle, ni une grande dimension humaine ; qui est simplement celui par qui elle va s’exprimer et dire la raison profonde de son retournement : L’amour que j’ai pour les autres naît de la haine que j’ai pour moi.

Qu’est-ce qui l’anime ? Sûrement pas comme le croit un instant son cousin, le journaliste communiste Andrea (Ettore Giannini), qui en est amoureux mais qu’elle regarde à peine, l’espoir de changer le monde. L’espoir de se changer, alors ? Ah, c’est là que pour moi les choses gâtent un peu et que l’imitation du Poverello d’Assise trouve sa limite… Alors que l’incompréhension du monde à quoi elle s’est arrachée l’a enfermée dans un établissement psychiatrique, Irène rencontre un petit prêtre, qui ne semble pas avoir une grande dimension spirituelle, ni une grande dimension humaine ; qui est simplement celui par qui elle va s’exprimer et dire la raison profonde de son retournement : L’amour que j’ai pour les autres naît de la haine que j’ai pour moi.

Voilà qui est glaçant, épouvantable même, cette sorte de contrition masochiste, complétée par une autre phrase dans le même entretien : Plutôt se perdre avec les autres que se sauver seule. On est loin de l’amour de la Création professé par François.

Voilà qui est glaçant, épouvantable même, cette sorte de contrition masochiste, complétée par une autre phrase dans le même entretien : Plutôt se perdre avec les autres que se sauver seule. On est loin de l’amour de la Création professé par François.

En parlant d’Europe 51, j’ai sans doute trop laissé la part belle à ma conviction spirituelle profonde. Ce n’est qu’un film, grave et pénétrant, comme tout ce qu’a réalisé Roberto Rossellini. ■

DVD autour de 20 €

Retrouvez l’ensemble des chroniques hebdomadaires de Pierre Builly publiées en principe le dimanche, dans notre catégorie Patrimoine cinématographique.

Merci pour cette belle critique sur un film qui ne peut laisser indifférent. A ce point de vue là le film est superbe avec ses images, la force du visage d’Ingrid Bergman, qui traverse l’écran, poignant car il franchit un seuil , et que chacun de nous eut s’y retrouver dans une prise de conscience personnelle, qui est éminemment spirituelle. Derrière le masque social chacun en creusant a possibilité de retrouver ce combat . C’est évidemment un film porté par le monde encore chrétien de l’Italie ou une reviviscence, qui agit sur nous, à mon humble avis .