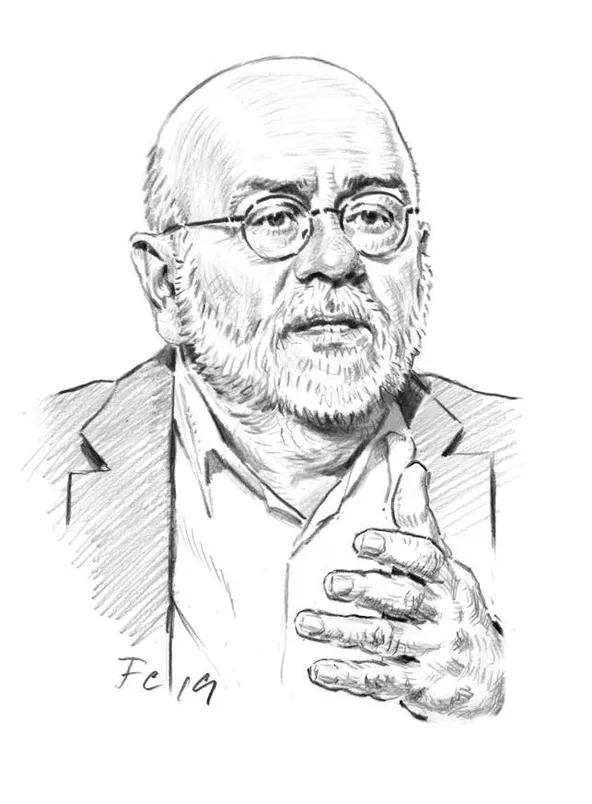

Commentaire – Cet entretien avec Jean-François Colosimo – réalisé par ![]()

ENTRETIEN – En faisant campagne sur la fierté identitaire islamique, Erdogan a su mobiliser son électorat au premier tour de l’élection présidentielle turque. Réélu, l’homme fort voudra aller encore plus loin dans ses ambitions expansionnistes, souligne Jean-François Colosimo.

*Jean-François Colosimo est l’auteur du « Sabre et le Turban. Jusqu’où ira la Turquie ? », Éditions du Cerf, 213 pages, 15 euros. Il est aussi l’auteur du film documentaire, « Turquie nation impossible », Artline-Arte 2019, disponible sur le site d’Arte.

« C’est une illusion partagée par les penseurs libéraux et marxistes que les contingences sociales et les circonstances économiques finissent toujours par l’emporter sur les convictions symboliques. »

« C’est une illusion partagée par les penseurs libéraux et marxistes que les contingences sociales et les circonstances économiques finissent toujours par l’emporter sur les convictions symboliques. »

LE FIGARO. – Avez-vous été surpris par le résultat des élections en Turquie et de la résistance qu’a montrée Recep Tayyip Erdogan, annoncé vulnérable, si ce n’est vaincu ?

Aucun des facteurs retenus pour pronostiquer sa défaite ne s’est révélé pertinent. L’autoritarisme, l’usure, le népotisme, l’incurie, l’inflation? C’est une illusion partagée par les penseurs libéraux et marxistes que les contingences sociales et les circonstances économiques finissent toujours par l’emporter sur les convictions symboliques. Erdogan a fait campagne sur la fierté identitaire, Kilicdaroglu sur la tolérance égalitaire. Or, le politique est aussi, voire d’abord, le lieu des émotions réparatrices des affects négatifs. Et d’autant plus lorsque s’y mêle le fait religieux qui les porte à leur maximum. Ce n’est pas un adversaire idéologique mais un ennemi de la Turquie éternelle que le «reis» a dénoncé en son rival.

Les résultats sont-ils cependant fiables ? Peut-on réellement qualifier la Turquie de démocratie ?

La campagne n’a été en rien équitable. Ni financièrement, ni logistiquement et encore moins médiatiquement. Tous les moyens de l’État, captés par Erdogan, ont été mobilisés contre l’opposition. Depuis un siècle, la Turquie connaît les bourrages d’urnes, les embastillements de candidats, les suspensions des scrutins et les putschs à grand renfort de tankistes. Ce qui explique la passion des Turcs pour la vie politique et leur aspiration aux libertés. Toutefois, dans l’imaginaire collectif prévaut la représentation d’un peuple humilié, cerné, empêché d’exister et de prouver sa supériorité. La lutte pour l’indépendance, qui constitue l’acte fondateur, demeure la condition de la grandeur. La nation en danger est perpétuellement à reconstruire. Quant à la démocratie, comme le disait déjà Atatürk dans les années 1930, on verra plus tard.

A-t-on sous-estimé la popularité du président sortant ?

Visiblement. Entre Mustafa Kemal et Recep Tayyip Erdogan s’est écoulée une longue période d’incertitude pour une population se sentant orpheline de son sauveur et guide. Les études d’opinion dans les années 1960-1980 soulignent l’attente anxieuse d’un homme fort à même d’assurer un pouvoir fort. Puis Erdogan est venu. Il n’a pas modifié la matrice. Il l’a alignée sur l’époque. Atatürk avait nationalisé l’islam. Lui a islamisé la nation.

Par quel mécanisme sociopolitique a-t-il réussi à asseoir ce passage du laïcisme à l’islamisme ?

Le nouveau timonier a doublé le désir de revanche commun aux Turcs de celui de la classe laborieuse, pieuse et puritaine qui avait été écrasée sous le rouleau compresseur de la sécularisation. Grâce à son champion à la fois prédicateur et tribun, ce groupe sociologique, de marginalisé, est devenu militant. Il n’est pas sans rappeler la petite-bourgeoisie européenne qui a mené la Réforme au XVIe siècle en liant pareillement la croyance prosélyte et l’enracinement local, le littéralisme exégétique et le marché capitaliste. Il garantit à Erdogan un socle électoral de 30 % à 35 % de votants qui, dans le cadre d’un abondant multipartisme, lui confère automatiquement le rôle dominant. L’extrême droite chauvine, qui était initialement antireligieuse, ne s’y est pas trompée en se ralliant à ce bloc coranique. L’alliance des deux est majoritaire. Une arithmétique qu’ont vérifiée la présidentielle et, plus encore, les législatives.

Le nouveau timonier a doublé le désir de revanche commun aux Turcs de celui de la classe laborieuse, pieuse et puritaine qui avait été écrasée sous le rouleau compresseur de la sécularisation. Grâce à son champion à la fois prédicateur et tribun, ce groupe sociologique, de marginalisé, est devenu militant. Il n’est pas sans rappeler la petite-bourgeoisie européenne qui a mené la Réforme au XVIe siècle en liant pareillement la croyance prosélyte et l’enracinement local, le littéralisme exégétique et le marché capitaliste. Il garantit à Erdogan un socle électoral de 30 % à 35 % de votants qui, dans le cadre d’un abondant multipartisme, lui confère automatiquement le rôle dominant. L’extrême droite chauvine, qui était initialement antireligieuse, ne s’y est pas trompée en se ralliant à ce bloc coranique. L’alliance des deux est majoritaire. Une arithmétique qu’ont vérifiée la présidentielle et, plus encore, les législatives.

Ne note-t-on pas cependant un recul qui constitue une sorte de lot de consolation pour le candidat de l’opposition, Kemal Kilicdaroglu ?

Il y a indiscutablement un effritement. C’est bien le moins pour une large coalition rassemblant six partis soudés par la même ambition d’abattre Erdogan. Or ses atouts présumés ressortent comme ses handicaps dirimants. D’abord la formation en miroir par rapport au camp adverse: la présence d’anciens erdoganistes patentés ainsi que de nationalistes et d’islamistes déclarés n’a pas aidé à sa lisibilité et n’a guère auguré de sa viabilité. Ensuite, l’insistance à gagner le vote des Kurdes, minorité ethnique persécutée, et des Alévis, minorité religieuse proscrite, certes louable dans l’intention, s’est avérée contreproductive. Elle a été comprise par l’opinion comme une volonté de placer les exclus du pacte patriotique en faiseurs de roi. Autrement dit, de corrompre le logiciel national. Les Kurdes et les Alévis cumulant 20 à 25 % de la population et Kilicdaroglu ayant atteint 45 % des voix, on peut estimer qu’il a rallié un Turc sunnite et demi sur quatre. Enfin, à l’évidence, les Turcs ne rêvent pas d’un chef jouant les Gandhi et dialoguant avec eux depuis sa cuisine.

Doit-on voir dans ce résultat une confirmation du tournant anti-occidental de la Turquie et de son agressivité géopolitique ?

J’ai dit dans ces mêmes colonnes qu’à l’international, il y aurait peu de changement au cas où Kilicdaroglu l’emporterait, hormis une attitude plus apaisée. Oui, Erdogan réélu continuera, à l’instar de ses commensaux Poutine et Xi Jinping dont il dépend, à conspuer l’Occident. Il y va toutefois d’une rivalité mimétique à fronts renversés. Comme eux, il récuse la primauté occidentale du droit et des droits. Mais, comme eux aussi, il revendique les instruments de l’ancien imperium occidental, le progrès technique, l’industrie militaire, la conquête territoriale. Cette inversion perverse ne peut qu’aggraver le trouble schizoïde qui hante, depuis un siècle, la fabrication artificielle qu’est la Turquie.

Que signifierait qu’Erdogan soit le grand célébrant du centenaire de la fondation, en 1923, de la République de Turquie ?

Que le « reis » aurait accompli le destin qu’il s’est assigné: refonder la création d’Atatürk sur un mode panislamiste, panturc, néoottoman. En bref, d’être le nouveau sultan d’un peuple à nouveau conquérant. 1923 sera aussi l’anniversaire du traité de Lausanne qui a annulé les dispositions édictées en 1920 par le traité de Sèvres. À savoir une pleine reconnaissance des faits grec, arménien et kurde, ainsi que l’internationalisation d’Istanbul et des détroits. Erdogan réélu voudra sans doute aller encore plus loin dans l’annulation. C’est là où il faudra fermement le stopper. Le nationalisme antagonique kurde s’en chargera pour partie. De son côté, l’Europe devra lui intimer de cesser de faire du Haut-Karabakh un camp de concentration, de peupler indûment la Chypre du Nord, de menacer régulièrement les îles de la Grèce. En rappelant au besoin que le tribut amoral qu’elle lui paie au titre de son racket sur les réfugiés est indispensable à son économie défaillante. En un mot, en se montrant Europe-puissance. ■