Par François Bousquet.

![]() Ce remarquable hommage à Kundera est paru hier 12 juillet dans Éléments. (Lien en pied de page). Les lecteurs de JSF en apprécieront l’élégance et la pertinence. La liberté de ton et d’esprit. Dans la tradition, justement, de la vraie littérature. Bone lecture !

Ce remarquable hommage à Kundera est paru hier 12 juillet dans Éléments. (Lien en pied de page). Les lecteurs de JSF en apprécieront l’élégance et la pertinence. La liberté de ton et d’esprit. Dans la tradition, justement, de la vraie littérature. Bone lecture ! ![]()

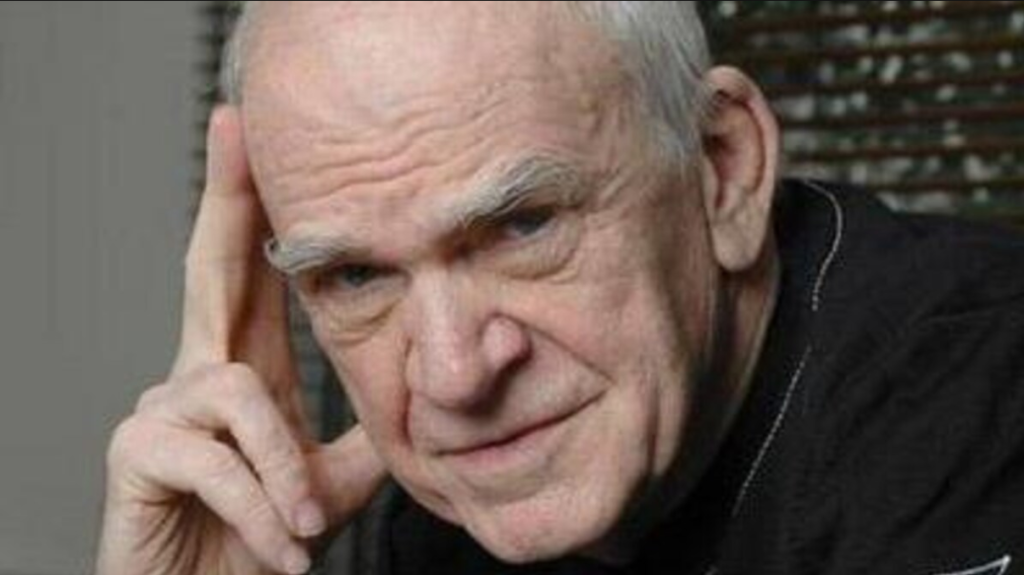

Bien avant de mourir, Milan Kundera était déjà un classique, au sens fort du mot, celui qui s’appuie sur la certitude des siècles. C’est si vrai qu’il fut « pléiadisé » de son vivant, une opération d’embaumement loin d’être prématurée. Tchèque d’origine et française d’adoption, l’œuvre de Kundera s’inscrit dans la grande tradition du roman européen qui, depuis Boccace, Rabelais, Cervantès, a façonné le visage de notre continent. Non seulement le romancier lui a consacré un indispensable « Art du roman » (1986), mais il est venu à son tour compléter ce monument aux morts, fort d’une quinzaine de volumes.

Milan Kundera appartient au petit nombre des survivants, premier auteur de l’ancien temps, vivant dans le nouveau monde, publié, en deux volumes, dans ce mausolée sélect qu’est la bibliothèque de la Pléiade, le sacre absolu pour un écrivain, mieux que le Panthéon et l’Académie. C’est François Ricard, auteur d’un essai mordant sur les soixante-huitards, La Génération lyrique (Climats, 1992), qui en avait dirigé l’édition. Elle est venue à point nommé tant Kundera s’est imposé au fil des livres comme un classique, l’un des derniers grands auteurs à avoir une audience mondiale. Quelle œuvre contemporaine offre une pareille impression de cohérence, d’unité et de solidité ? Quinze volumes, couvrant les années 60 aux années 2000, partagés à parts égales entre la Tchécoslovaquie et la France, le tout constituant un cosmos en soi se donnant pour achever depuis le commencement, comme si l’écriture de l’œuvre n’avait fait qu’obéir à un dessein intelligent initial.

L’héritier du grand roman européen

Car ici, rien n’a été laissé au hasard, nulle improvisation, tout a été rigoureusement et géométriquement planifié, comme dans un jardin à la française à l’agencement sobre et rigoureux. La ligne est claire, nette et mélodique. L’architecture savante des livres n’enlève rien à leur clarté. Une main invisible semble en avoir ordonné les parties. On songe en les lisant au mot de Flaubert disant du romancier qu’il devait « être comme Dieu dans l’univers, présent partout, et visible nulle part ». Ainsi de Kundera, lequel nous livre, pareil à un mathématicien ramenant une longue suite de calculs à quelque formule lumineuse, des équations de l’existence.

Mais survivant, Kundera l’est aussi en cela qu’il nous vient de derrière le Rideau de fer, de cette préhistoire mentale, désormais si lointaine, que fut le communisme, d’un pays envahi tour à tour par les chars allemands et soviétiques, avant d’être démembré en 1992, comme naguère l’empire austro-hongrois, archipel identitaire qui a vu s’épanouir les arts de Kafka, de Robert Musil ou d’Hermann Broch. C’est là, à Brno, au Sud de la Tchécoslovaquie, dans cette région du monde si passionnément européenne, que l’auteur de Risibles amours (1968) est né en 1929.

Kundera, enfin, est un survivant parce que tout en lui provient de l’ancien monde, même sa « modernité antimoderniste » qui a un air viennois 1900. Si, d’ailleurs, il semble aussi inactuel, c’est qu’il procède d’une lignée pluriséculaire, dont les premiers rameaux remontent à Rabelais et Cervantès, peut-être même à Boccace, et dont il assume l’héritage : le roman européen. Dès le départ, il a voulu échapper à la fatalité des « petites littératures ». Cela passait par l’exil, l’adoption d’une nouvelle langue et la défense d’une conception résolument goethéenne de la littérature : Weltliteratur, la littérature universelle. Ce que Kundera appelle le « grand contexte », par opposition au « petit contexte » constitué par l’inscription nationale d’un auteur dont on ne sait finalement pas grand-chose, sinon qu’il a étudié la musique, enseigné le cinéma et lu, sans ferveur, Marx, afin de prendre le train de l’histoire en marche, avant de le quitter rapidement pour se consacrer au déchiffrage des grands classiques, à commencer par ceux de Diderot, à qui il empruntera cette manière inimitable de philosopher en se jouant de tout.

Comme Ulysse, Kundera est Personne

Installé en France en 1975, qu’il a gagné en R5 avec sa femme Vera – on imagine qu’il mâchouillait au volant l’un de ses inusables cigares, sa casquette enfoncée sur la tête –, déchu de sa nationalité tchèque en 1978, devenu citoyen français en 1981 dans la foulée de l’élection de François Mitterrand, son état civil n’offre pourtant guère de prise à l’interprétation. C’est l’œuvre seule qui occupe le devant de la scène, l’auteur se contentant d’en être le souffleur et le gardien intransigeant, retranché dans une solitude qui peut sembler hautaine. Anecdotique, la vie du romancier est dès lors renvoyée dans les limbes, même si elle nourrit l’œuvre en profondeur. C’était déjà la position de Proust dans son Contre Sainte-Beuve. Un auteur sans biographie. Officiellement, Kundera est Personne. C’était la ruse utilisée par Ulysse pour abuser le cyclope Polyphème. Il est possible que ce soit pareillement le stratagème adopté par Kundera pour décontextualiser et déhistoriciser une œuvre marquée par ses origines centre-européennes et le Printemps de Prague.

Or, c’est bien ce Printemps qui l’a fait connaître au public français, puis au monde entier, en 1968, avec la traduction française de La Plaisanterie, somptueusement préfacé par Aragon, qui y voyait l’un des « plus grands romans du siècle ». Mais il était dit que la réception de Kundera en Occident reposerait sur un malentendu. On a voulu voir dans son œuvre tchèque un acte de dissidence, démystification d’autant plus saisissante de la Raison historique qu’elle est tour à tour légère, ludique et amère. C’était aller cependant contre la volonté de l’auteur, lequel considère que tout bon roman doit pouvoir se passer du contexte historique qui l’a vu naître, sans quoi il est irrémédiablement daté.

Car l’Histoire n’est jamais qu’un prétexte chez lui. Il n’est pas historien, il écrit des histoires, toujours au pluriel, où se jouent et se dénouent des drames, des tragédies et des comédies intemporelles, toujours vives, caustiques et désenchantées, jamais mélodramatiques. De La valse aux adieux (1976), qui a la forme et l’odeur d’un vaudeville, à L’insoutenable légèreté de l’être (1982), qui lui vaudra une notoriété mondiale, c’est une même musique de chambre qui rythme avec sensualité le ballet capricieux de l’amour.

Histoire d’un malentendu

Pour savoir de quoi l’on parle, Valéry recommandait d’isoler dans un livre les mots qui reviennent le plus souvent. C’est vrai de toutes les œuvres, mais plus encore de celle de Kundera. Elle est jalonnée par quelques grands motifs musicaux, véritables condensés de l’existence. Le kitch dans L’insoutenable légèreté de l’être, l’amnésie dans Le Livre du rire et de l’oubli (1978-79), le statut de l’écrit à l’heure de l’image triomphante dans L’Immortalité (1990), celui de la sensualité propre aux sociétés préindustrielles dans La Lenteur (1993), premier roman écrit en français.

À son niveau le plus profond, le roman est art de la désillusion, il agit comme un sérum de vérité. Dans son Art du roman (1986), Kundera en donne la définition suivante : « la grande forme de la prose où l’auteur, à travers des ego expérimentaux (personnages), examine jusqu’au bout quelques grands thèmes de l’existence ». Autrement dit, le romancier peut s’adonner à la psychologie, à l’histoire ou à la sociologie, il n’est ni psychologue, ni historien, ni sociologue. Il lui revient seulement d’expérimenter des modalités existentielles, en phénoménologue, pas en idéologue.

Il est arrivé à Kundera ce qui est advenu à Soljenitsyne et à quelques autres. En quittant l’Est pour l’Ouest, il est subitement passé du dur au mou, de la conjuration du silence à la conjuration du bruit. Car si le communisme n’inaugurait en rien le règne du partage universel, le libéralisme n’augure pas plus celui de la liberté. Au contraire, l’individualisme de la Renaissance a laissé place à un panurgisme universel dans l’un de ces « paradoxes terminaux » cher à l’auteur des Testaments trahis (1993).

Contre les tristes sires qui ne savent pas rire

Kundera est un moraliste désabusé – mais connaît-on un moraliste qui ne le soit pas ? Il pose sur les choses et les êtres un regard lucide, sans jamais se payer de mots. Il a depuis longtemps liquidé ce qu’il appelle l’« âge lyrique » de la vie, celui des illusions meurtrières de la jeunesse auxquelles les poètes donnent une éternité illusoire, comme il l’a consigné dans La vie est ailleurs (1969-70), le réquisitoire le plus terrible jamais prononcé contre le lyrisme révolutionnaire, du temps où « le poète régnait avec le boucher ».

Il est frère d’Épicure et cousin de l’Ecclésiaste, libertin ne dédaignant pas la lecture de Pascal. Le roman est une école de sagesse parce qu’il apprend à voir le monde pour ce qu’il est, et non pour ce qu’il se donne à voir. Le désabusement est le prix à payer et seule l’ironie est susceptible d’en corriger l’amertume. Le roman est né avec l’humour, ou plutôt il est né de l’humour, qui est le propre du roman, comme le rire est le propre de l’homme. Il n’a qu’un ennemi : ceux que Kundera appelle à la suite de Rabelais les « agélastes », tristes sires qui ne savent pas rire. Milan Kundera a depuis longtemps choisi son camp. ■