Par Pierre Builly.

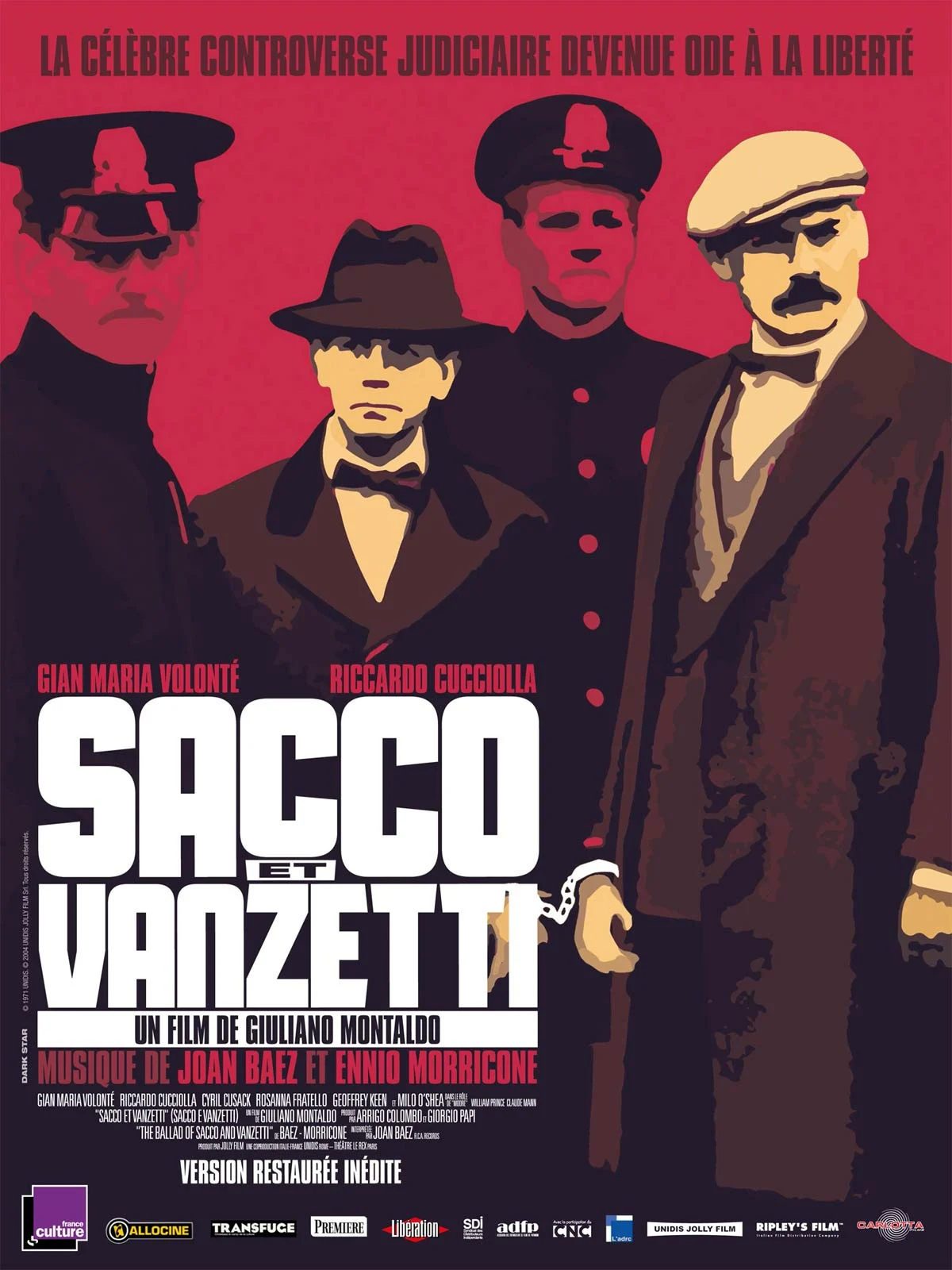

Sacco et Vanzetti de Giuliano Montaldo (1971).

Un mythe étonnant.

À moins qu’on apprécie fortement les films de procès (du type Douze hommes en colère), on pourrait n’accorder qu’un intérêt poli à ce film mythique, longtemps inédit en DVD, et que j’ai redécouvert, sans être bien certain que le ramdam créé grâce à la non moins mythique ritournelle de Joan Baez valait la peine de le ressortir quarante ans après.

Car, au niveau cinématographique, c’est assez banal. L’image est terne et grumeleuse, les flashbacks d’une grande banalité et les acteurs sans éclat. L’excellent Gian Maria Volonte, qui interprète Vanzetti, est complétement éclipsé par le non moins excellent Riccardo Cucciolla qui est Sacco.

En fait, il faut replacer Sacco et Vanzetti dans son contexte. Non pas celui de 1920 – où les deux hommes furent arrêtés – ou de 1927 – où ils furent exécutés – mais de 1971, date de présentation du film. J’exagère évidemment beaucoup en écrivant cela : si Sacco et Vanzetti furent appréhendés et condamnés, c’est bien sûr, évidemment, parce que les États-Unis connaissaient, au lendemain de la guerre, une vague d’attentats nihilistes qui ne faisait pas dans la dentelle (38 morts pour une bombe déposée à la banque Morgan en 1920) et qu’ils devaient naturellement se défendre contre ceux qui les attaquaient (à tort ou à raison, je ne me prononce pas là-dessus, et suis assez sensible aux discours sur la violence intrinsèque de la société capitaliste). Mais 1971, c’est trois ans après 1968, qui fut, dans le monde entier, non pas seulement en France, une sorte d’acmé de l’espérance révolutionnaire, où tout a paru permis et où, pour appuyer le mouvement, on a fait appel à toute la mythologie traditionnelle (la Commune de Paris, la révolution russe, la guerre d’Espagne, le Front populaire, Proudhon, Rosa Luxemburg, la Passionaria et toute la clique).

En fait, il faut replacer Sacco et Vanzetti dans son contexte. Non pas celui de 1920 – où les deux hommes furent arrêtés – ou de 1927 – où ils furent exécutés – mais de 1971, date de présentation du film. J’exagère évidemment beaucoup en écrivant cela : si Sacco et Vanzetti furent appréhendés et condamnés, c’est bien sûr, évidemment, parce que les États-Unis connaissaient, au lendemain de la guerre, une vague d’attentats nihilistes qui ne faisait pas dans la dentelle (38 morts pour une bombe déposée à la banque Morgan en 1920) et qu’ils devaient naturellement se défendre contre ceux qui les attaquaient (à tort ou à raison, je ne me prononce pas là-dessus, et suis assez sensible aux discours sur la violence intrinsèque de la société capitaliste). Mais 1971, c’est trois ans après 1968, qui fut, dans le monde entier, non pas seulement en France, une sorte d’acmé de l’espérance révolutionnaire, où tout a paru permis et où, pour appuyer le mouvement, on a fait appel à toute la mythologie traditionnelle (la Commune de Paris, la révolution russe, la guerre d’Espagne, le Front populaire, Proudhon, Rosa Luxemburg, la Passionaria et toute la clique).

Le film de Giuliano Montaldo n’est pas du tout ennuyeux, mais m’a semblé, moi qui ne l’avais jamais vu, terriblement scolaire, s’efforçant de suivre, d’une façon engagée mais très honnête, les replis et circonvolutions d’une histoire criminelle assez trouble et encore aujourd’hui très controversée (d’après ce que je lis ici et là, Sacco était coupable, mais Vanzetti ne l’était pas, ou le contraire, ou tous les deux, ou aucun des deux). Le cinéaste, en tout cas, ne donne pas beaucoup de chair à ses personnages, moins encore à leur environnement : Rosa, la femme de Sacco (Rosanna Fratello) n’a presque pas de substance ; je veux bien que le réalisateur ne souhaite pas tomber dans le romanesque et pense donner à son film plus de force en le tournant comme un constat aride, mais cette sécheresse ennuie un peu. Les personnages les plus intéressants sont, finalement, les méchants, le juge Webster Thayer (Geoffrey Keen) et le procureur Frederick Katzmann (Cyril Cusack). Mais ils sont si outrageusement des salauds que le propos intelligent du film en souffre un peu.

Le film de Giuliano Montaldo n’est pas du tout ennuyeux, mais m’a semblé, moi qui ne l’avais jamais vu, terriblement scolaire, s’efforçant de suivre, d’une façon engagée mais très honnête, les replis et circonvolutions d’une histoire criminelle assez trouble et encore aujourd’hui très controversée (d’après ce que je lis ici et là, Sacco était coupable, mais Vanzetti ne l’était pas, ou le contraire, ou tous les deux, ou aucun des deux). Le cinéaste, en tout cas, ne donne pas beaucoup de chair à ses personnages, moins encore à leur environnement : Rosa, la femme de Sacco (Rosanna Fratello) n’a presque pas de substance ; je veux bien que le réalisateur ne souhaite pas tomber dans le romanesque et pense donner à son film plus de force en le tournant comme un constat aride, mais cette sécheresse ennuie un peu. Les personnages les plus intéressants sont, finalement, les méchants, le juge Webster Thayer (Geoffrey Keen) et le procureur Frederick Katzmann (Cyril Cusack). Mais ils sont si outrageusement des salauds que le propos intelligent du film en souffre un peu.

Car, oui, ce propos est intelligent, moins fouillé néanmoins qu’il devrait l’être, à peine développé par le Gouverneur du Massachusetts et le juge Thayer lors d’une entrevue avec Vanzetti : c’est à partir du moment où, de bonne foi sans doute, mais aussi voulant en faire des étendards, les partisans de Sacco et Vanzetti se sont emparés de la situation et, au lieu de s’en tenir aux faits, plutôt favorables aux accusés, ont souhaité développer l’aspect politique de l’affaire, que le sort des deux pauvres bougres a été scellé.

Car, oui, ce propos est intelligent, moins fouillé néanmoins qu’il devrait l’être, à peine développé par le Gouverneur du Massachusetts et le juge Thayer lors d’une entrevue avec Vanzetti : c’est à partir du moment où, de bonne foi sans doute, mais aussi voulant en faire des étendards, les partisans de Sacco et Vanzetti se sont emparés de la situation et, au lieu de s’en tenir aux faits, plutôt favorables aux accusés, ont souhaité développer l’aspect politique de l’affaire, que le sort des deux pauvres bougres a été scellé.

Céder aux pressions internationales qui demandaient la grâce des deux hommes (Mussolini compris !), c’était paraître montrer une insigne faiblesse et désarticuler tout le système judiciaire du pays : plus les manifestations étaient intenses, dans le pays et dans le monde entier, moins le pouvoir avait la faculté de reculer.

C’est ainsi que Jupiter aveugle ceux qu’il veut perdre et que les braves gens indignés vont à l’encontre de leurs nobles buts… (On peut, toutes choses égales par ailleurs, retrouver ce genre de questions dans l’angoisse qui saisit le Régent devant la nécessité de faire exécuter le marquis de Pontcallec, dans Que la fête commence).

C’est ainsi que Jupiter aveugle ceux qu’il veut perdre et que les braves gens indignés vont à l’encontre de leurs nobles buts… (On peut, toutes choses égales par ailleurs, retrouver ce genre de questions dans l’angoisse qui saisit le Régent devant la nécessité de faire exécuter le marquis de Pontcallec, dans Que la fête commence).

Et comment ne pas repenser aussi aux dernières paroles de Vanzetti, reprises dans la chanson-culte de Joan Baez : Ce dernier moment est le nôtre. Cette agonie est notre triomphe. Tu parles ! Les époux Rosenberg ont été, eux aussi, à la suite d’un procès ambigu, passés à la chaise électrique en 1953, vingt-cinq ans après. Mais il y a toujours des jobards qui croient à la Révolution. ■

DVD autour de 25€.

Chroniques hebdomadaires en principe publiées le dimanche.

Pour l’anecdote, l’exécution de Sacco et Vanzetti a été condamnée par Maurras lui-même : « Le procédé américain tient de la barbarie pure et simple ». Pour autant, il ne se prononçait pas sur leur (probable) culpabilité.

Pour ce qui est des époux Rosenberg, le fait est établi, ils étaient coupables. Méritaient-ils pour autant la chaise électrique ? C’est une autre question.

Merci à Pierre Builly en tous cas pour m’avoir fait découvrir un film dont j’ignorais l’existence à ce jour.

Pierre Builly sait-il si le scénario doit quelque chose à la pièce de Mino Roli et Luciano Vincenzoni (ce dernier ayant été scénariste pour Sergio Leone) ? J’ai vu cette pièce en 1964, au théâtre Récamier ; adaptée en français par monsieur mon père, César, et un certain Elio Marinelli, lequel Elio tenait vaste boutique de livres italiens, à l’angle de la rue des Écoles et de la rue Thénard (peut-être bien contiguë au «Vieux campeur»…).

Cette pièce avait la prétention de retracer scrupuleusement le procès. Seulement, comme elle était montée par la troupe dite du Franc-Théâtre, troupe communiste née après les activistes «Pavés de Paris», cette «objectivité» revendiquée ressortissait davantage au «théâtre [soit disant] épique», de Brecht, c’est-à-dire au théâtre militant, qu’à toute autre espèce de point de vue. Seulement, comme les chaise-électrifiés étaient anarchistes, cela permettait aux communistes de jouer sur le velours d’un «monde où il n’y a pas une très grande différence entre les salauds et les purs» – selon la déclaration du metteur en scène, José Valverde (qui, dans les années 70, devait passer du communisme waldeck-rochetien à une espèce de «bouddhisme brechtien», si j’ose ce raccourci) ; traduction : entre suppôts du capitalisme et anarchistes, au fond… Comme quoi, les communistes espagnols avaient bien eu raison de trucider les anarcho-syndicalistes de la CNT – d’ailleurs, entre national-syndicalisme de la JONS, de la Phalange de José Antonio, et l’anarcho-syndicalisme, les communistes ont toujours conclu à ce qu’il ne fallait pas réellement envisager des différences de traitement…

Les communistes repentants ou repentis n’ont finalement jamais cessé de souffrir de cette intoxication dialectique selon laquelle il n’y a aucun autre horizon moral que la «diabole» rapportée aux seules thèse et antithèse mises en présence.

Sauf à m’engager dans des recherches considérables et hors de ma modeste portée, je vois que le scénario du film a été écrit par Giuliano Montaldo (le réalisateur lui-même), Ottavio Jemma, Fabrizio Onofri et Mino Roli.

Pas de trace donc de Mino Roli et Luciano Vincenzoni, ce qui ne signifie pas que la pièce dont vous parlez n’ait pas inspiré les auteurs… De toute façon, l’histoire des deux anarchistes, qui a eu un fort retentissement, a dû avoir nombre d’interprétations…

Cher Pierre Builly, sauf à ce que vos doigts se soient fourvoyés dans le clavier, vous mentionnez bien Mino Roli comme quatrième co-scénariste… Y a-t-il eu meli-melo dactylo ou bien le nom que vous avez écrit est le bon ?

Mais ne vous mettez pas quelque Martel en tête arabo-poitevin que ce soit, ce n’était qu’anodine curiosité passagère de ma part.

Eh bien voilà que vous mettez le doigt là où ça fait mal ! Oui, Mino Roli… Je décide mes vêtements, me couvre la tête de cendres et, pieds nus et en chemise, comme Eustache Saint-Pierre et ses compagnons calaisiens, je viens demander clémence !

Non référence aux chemises et corde à col de ma part, mais à la masse d’arme pictavienne, qui ne doit pas plus soucier tête que celle-ci pût aller jusqu’à incinération.

Tout est accordé.