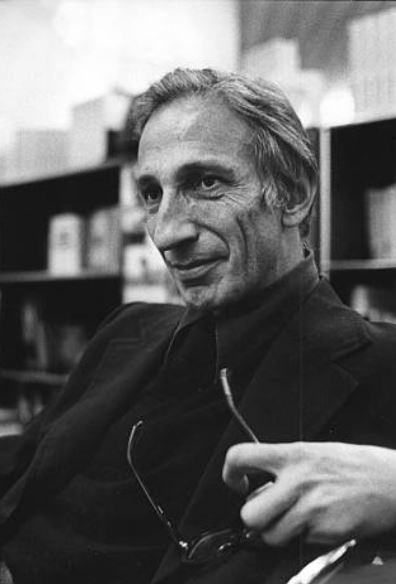

En 2016, Michel Houellebecq dressait pour Les Inrockuptibles la liste d’une vingtaine de livres qui, selon lui, n’avaient pas reçu un accueil mérité de la presse. Parmi ceux-ci, Après la chute, le second roman d’Olivier Rey (paru l’année précédente aux éditions Pierre-Guillaume de Roux) a ainsi bénéficié d’un coup de pouce salutaire. Son auteur, polytechnicien et chercheur en philosophie au CNRS, se penche ici sur le « Houellebecq futurologue ».

« Il trouvait que le bonheur mérité par l’excellence de son âme tardait à venir. » Gustave Flaubert, L’Éducation sentimentale, 1869

Le futur s’anticipe à partir de l’état présent et de la dynamique en cours. Pour ce qui est de l’état présent, il n’est pas brillant. À peu près tout se dérègle, du climat à l’économie, de la politique à la démographie, de la biosphère aux mœurs. Même le très progressiste Macron a cru bon de nommer son nouveau parti Renaissance. De quoi renaît-on, sinon de ses cendres ? C’est dire le marasme dans lequel, après des siècles de progrès intensif, nous sommes plongés. L’humeur individuelle en témoigne.

En 1994, Michel Houellebecq écrit dans Extension du domaine de la lutte : « Aucune civilisation, aucune époque n’ont été capables de développer chez leurs sujets une telle quantité d’amertume. De ce point de vue-là, nous vivons des moments sans précédent. S’il fallait résumer l’état mental contemporain par un mot, c’est sans aucun doute celui que je choisirais : l’amertume. »

Pour ce qui est de la dynamique en cours, c’est en cherchant à éclaircir la façon dont un état si peu enviable a été atteint que nous en aurons une idée.

La messe catholique commence par un Kyrie eleison – Seigneur, prends pitié. Au temps de la chrétienté, les hommes ne se faisaient pas une image idyllique de leur condition. À l’église, mais aussi en dehors. Un exemple ? Une tradition d’origine pythagoricienne voulait que les mouvements des astres fussent régis par des nombres, dont les rapports correspondaient aux proportions qui produisent l’harmonie en musique. Voici que Kepler, au début du XVIIe siècle, découvre que les planètes décrivent non des cercles, mais des ellipses, et que la vitesse sur leur trajectoire n’est pas constante, mais varie, conformément à la loi des aires. Il calcule le rapport entre la vitesse angulaire la plus élevée, au périgée, et la vitesse la plus faible, à l’apogée, et associe ce rapport à un écart musical. Pour la Terre, l’écart est d’un demi-ton, tel celui qui sépare les notes mi et fa. Kepler en déduit que la Terre chante, sur son orbite, mi-fa-mi-fa, et met cette mélodie en lien avec le fait que, sur Terre, règnent MIseria (misère) et FAmes (famine). On peut constater que les hommes de ces temps-là ne se montaient pas la tête. Ils prenaient leur mal en patience et se réjouissaient d’autant plus quand il y avait lieu de le faire.

Le bonheur, une idée neuve

Saint-Just eut raison d’affirmer, à la fin du XVIIIe siècle, que le bonheur était une idée neuve en Europe (1). Quelques mois plus tard, il eut la tête tranchée (par cette autre nouveauté en Europe qu’était la guillotine), mais sa déclaration demeurait valable. Aujourd’hui, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit la santé en ces termes : « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. » Résultat : tout le monde est malade. De même, quand le bonheur sans nuage est considéré comme l’état normal de l’humanité, tout le monde se trouve d’autant plus malheureux. D’où l’amertume.

En son temps, Tocqueville fut frappé du contraste, chez les Américains, entre le bien-être matériel dont ils jouissaient et l’inquiétude qui les taraudait. Pareil contraste (observable, aujourd’hui, dans tout l’Occident) n’a jamais été mieux expliqué que par lui dans De la démocratie en Amérique (1840) : « Quand toutes les prérogatives de naissance et de fortune sont détruites, que toutes les professions sont ouvertes à tous, et qu’on peut parvenir de soi-même au sommet de chacune d’elles, une carrière immense et aisée semble s’ouvrir devant l’ambition des hommes, et ils se figurent volontiers qu’ils sont appelés à de grandes destinées. Mais c’est là une vue erronée que l’expérience corrige tous les jours. Cette même égalité qui permet à chaque citoyen de concevoir de vastes espérances rend tous les citoyens individuellement faibles. Elle limite de tous côtés leurs forces, en même temps qu’elle permet à leurs désirs de s’étendre. […] Ils ont détruit les privilèges gênants de quelques-uns de leurs semblables ; ils rencontrent la concurrence de tous. La borne a changé de forme plutôt que de place. […] Cette opposition constante qui règne entre les instincts que fait naître l’égalité et les moyens qu’elle fournit pour les satisfaire tourmente et fatigue les âmes. »

Une telle situation ne peut que s’aggraver au fur et à mesure que l’espace concurrentiel s’étend, par disparition des frontières physiques ou morales qui pouvaient encore le contenir. Sur le plan politique, nous vivons, depuis au moins les lendemains de la Seconde Guerre mondiale, dans un régime d’« alternance unique » entre la « droite de gouvernement » et la « gauche de gouvernement » – la droite plutôt portée sur la libéralisation économique, la gauche sur la libéralisation des mœurs, avec de très larges recoupements et sans jamais de rebroussement. Houellebecq a montré ce qui a résulté, sur le terrain sexuel, de l’abolition des anciennes limites ; non pas des délices pour tous, mais une compétition exacerbée et un contingent énorme de vaincus.

Toujours dans Extension du domaine de la lutte, il écrit : « Tout comme le libéralisme économique sans frein, et pour des raisons analogues, le libéralisme sexuel produit des phénomènes de paupérisation absolue. Certains font l’amour tous les jours ; d’autres cinq ou six fois dans leur vie, ou jamais. Certains font l’amour avec des dizaines de femmes ; d’autres avec aucune. C’est ce qu’on appelle la “loi du marché”. Dans un système économique où le licenciement est prohibé, chacun réussit plus ou moins à trouver sa place. Dans un système sexuel où l’adultère est prohibé, chacun réussit plus ou moins à trouver son compagnon de lit. En système économique parfaitement libéral, certains accumulent des fortunes considérables ; d’autres croupissent dans le chômage et la misère. En système sexuel parfaitement libéral, certains ont une vie érotique variée et excitante ; d’autres sont réduits à la masturbation et à la solitude. Le libéralisme économique, c’est l’Extension du domaine de la lutte, son extension à tous les âges de la vie et à toutes les classes de la société. De même, le libéralisme sexuel, c’est l’Extension du domaine de la lutte, son extension à tous les âges de la vie et à toutes les classes de la société. »

Une chose est de le dire, une autre est de faire vivre (et mourir) un personnage tel que Raphaël Tisserand, le antihéros d’Extension du domaine de la lutte, qui souffre intensément de ne pas plaire aux femmes et de n’avoir aucune vie sexuelle. À cela s’ajoute que pour les vaincus tels que lui, les souffrances de la privation se doublent d’une condamnation interne. Si le surmoi à l’ancienne, porteur d’interdictions, s’est en effet considérablement affaibli, ce n’est pas pour autant que le surmoi en lui-même s’est atrophié ; c’est plutôt qu’il s’est métamorphosé pour devenir, dans une large mesure, une instance qui prescrit de jouir, de s’éclater, et persécute en cas d’échec. Ce qui torture Tisserand est, plus encore que sa disette sexuelle, son manquement à l’impératif de jouir. Ici, l’amertume voisine avec le désespoir.

L’illusion d’indépendance

Si des extraterrestres observaient les hommes depuis leurs soucoupes, ils auraient remarqué, au cours des derniers siècles, deux grandes mutations touchant l’espèce. La première tient au changement de statut de la technique qui, d’instrument au service des hommes, est devenue instrument de leur évidement. « On m’a vidée comme un poulet », se dit l’Annabelle des Particules élémentaires, après qu’on lui a retiré son utérus. L’utérus artificiel se propose, quant à lui, de mettre tout utérus hors circuit. Dorénavant, expliquait déjà en 1955 le prix Nobel de physique allemand Werner Heisenberg, l’un des pères de la physique quantique, « la technique n’apparaît presque plus comme le produit d’efforts conscients humains en vue d’augmenter le pouvoir matériel ; elle apparaît plutôt comme un événement biologique à grande échelle au cours duquel les structures internes de l’organisme humain sont transportées de plus en plus dans le monde environnant l’homme ; c’est donc un processus biologique qui par sa nature même se trouve soustrait au contrôle de l’homme ; car “même si l’homme peut faire ce qu’il veut, il ne peut vouloir ce qu’il veut (2)”. »

La seconde mutation concerne les liens entre humains. Conscient que ces liens appartiennent à l’essence même de l’humanité, Auguste Comte écrivait en 1864 dans son Système de politique positive : « Tout être devant se former de ses semblables, l’Humanité se décompose, d’abord en Cités, puis en Familles, mais jamais en individus. » Disant cela, il récuse les théories apparues à partir du XVIIe siècle, qui conçoivent la société comme rassemblement d’individus primitivement indépendants. Comte a beau avoir raison, dans les mentalités c’est bien la conception individualiste qui s’est imposée. Avec ce paradoxe que c’est à l’époque où tout un chacun n’a jamais été aussi dépendant, dans sa vie ordinaire, de l’activité d’une quantité invraisemblable d’autres êtres humains, que l’illusion d’indépendance est la plus répandue. C’est que le besoin que le chasseur-cueilleur avait du concours des membres de sa tribu, le paysan du concours de ses voisins, était une évidence, quand la dépendance du contemporain à l’égard de millions d’autres peut demeurer ignorée, médiatisée qu’elle est par un gigantesque appareil technologico-économique, monétaire et assurantiel. À la fin de Sérotonine, Florent-Claude Labrouste ne sort plus de son logement, un studio situé dans l’une des tours plantées à Paris entre la porte de Choisy et la porte d’Ivry. « En utilisant le vide-ordures d’une part, et de l’autre le nouveau service de livraison de l’alimentaire mis en place par Amazon, je pouvais atteindre à une autonomie presque parfaite. » Bizarre autonomie, qui suppose qu’à l’extérieur, des légions innombrables continuent de s’agiter pour faire fonctionner la machine. Sorte d’autonomie quand même, par contraste avec les anciens aspects communautaires de la vie, évaporés.

La seconde mutation concerne les liens entre humains. Conscient que ces liens appartiennent à l’essence même de l’humanité, Auguste Comte écrivait en 1864 dans son Système de politique positive : « Tout être devant se former de ses semblables, l’Humanité se décompose, d’abord en Cités, puis en Familles, mais jamais en individus. » Disant cela, il récuse les théories apparues à partir du XVIIe siècle, qui conçoivent la société comme rassemblement d’individus primitivement indépendants. Comte a beau avoir raison, dans les mentalités c’est bien la conception individualiste qui s’est imposée. Avec ce paradoxe que c’est à l’époque où tout un chacun n’a jamais été aussi dépendant, dans sa vie ordinaire, de l’activité d’une quantité invraisemblable d’autres êtres humains, que l’illusion d’indépendance est la plus répandue. C’est que le besoin que le chasseur-cueilleur avait du concours des membres de sa tribu, le paysan du concours de ses voisins, était une évidence, quand la dépendance du contemporain à l’égard de millions d’autres peut demeurer ignorée, médiatisée qu’elle est par un gigantesque appareil technologico-économique, monétaire et assurantiel. À la fin de Sérotonine, Florent-Claude Labrouste ne sort plus de son logement, un studio situé dans l’une des tours plantées à Paris entre la porte de Choisy et la porte d’Ivry. « En utilisant le vide-ordures d’une part, et de l’autre le nouveau service de livraison de l’alimentaire mis en place par Amazon, je pouvais atteindre à une autonomie presque parfaite. » Bizarre autonomie, qui suppose qu’à l’extérieur, des légions innombrables continuent de s’agiter pour faire fonctionner la machine. Sorte d’autonomie quand même, par contraste avec les anciens aspects communautaires de la vie, évaporés.

familles et communautés

La famille elle-même n’a pas résisté. Labrouste en fait le constat : « Certains sociologues de peu d’intelligence prétendaient distinguer de nouvelles tribus dans les “familles recomposées”, c’était bien possible, mais des familles recomposées pour ma part je n’en avais jamais vu, des familles décomposées oui, je n’avais même à peu près vu que ça, hormis bien entendu les cas d’ailleurs nombreux où le processus de décomposition intervenait déjà au stade du couple, avant la production d’enfants. » Parce que la famille nucléaire a été le dernier foyer de résistance dans un monde qui pulvérise les communautés, beaucoup ont imaginé que la famille constitue la communauté fondamentale, à partir de laquelle les autres s’édifient. Erreur complète : des communautés sont nécessaires pour reconnaître et stabiliser, en leur sein, quelque chose comme des couples et des familles. Par ailleurs, les familles étaient jadis, dans la plupart des cas, ce qu’on appelle en vocabulaire moderne des unités de production ; un paysan n’aurait su exploiter une ferme sans son épouse, et réciproquement. Le travail salarié et l’économie monétaire ont changé la donne, et la vie commune est devenue un choix essentiellement sentimental, en tant que tel révocable à chaque instant. À un journaliste américain du magazine Forbes, Macron expliquait ainsi en 2018 sa suppression de l’exit tax pour les contribuables qui transfèrent leur domicile à l’étranger, afin d’échapper à l’impôt sur les plus-values réalisées en France : « Je ne veux aucune exit tax. Cette taxe n’a aucun sens. Les gens sont libres d’investir là où ils veulent. […] Si vous voulez vous marier, vous ne devez pas expliquer à votre partenaire que “si tu te maries avec moi, tu ne seras pas libre de divorcer”. » Le divorce, donc, est désormais contenu dans la notion même de mariage. Autrefois, imaginer se séparer de son conjoint parce que la vie commune ne donnait pas pleine satisfaction, avait à peu près autant de sens qu’imaginer se couper une jambe parce qu’on a mal au genou. Aujourd’hui, c’est plutôt comme se défaire d’une voiture parce qu’elle est cabossée ou tombe souvent en panne. Dans cette histoire, joue aussi le changement de référentiel évoqué précédemment : considérer que la condition humaine n’est pas idyllique, voilà qui aide à admettre les insatisfactions conjugales ; considérer que l’état normal est un complet bien-être physique, mental et social, invite au contraire à considérer tout malaise comme un scandale ; le scandale invite à chercher des responsables, et le conjoint est le responsable le plus directement sous la main.

Enfin, Houellebecq indique ce que les modes de vie modernes ont de ruineux pour les capacités d’attachement.

Dans Extension du domaine de la lutte, il écrit : « Phénomène rare, artificiel et tardif, l’amour ne peut s’épanouir que dans des conditions mentales spéciales, rarement réunies, en tous points opposées à la liberté de mœurs qui caractérise l’époque moderne. Véronique avait connu trop de discothèques et d’amants ; un tel mode de vie appauvrit l’être humain, lui infligeant des dommages parfois graves et toujours irréversibles. L’amour comme innocence et comme capacité d’illusion, comme aptitude à résumer l’ensemble de l’autre sexe à un seul être aimé, résiste rarement à une année de vagabondage sexuel, jamais à deux. En réalité, les expériences sexuelles successives accumulées au cours de l’adolescence minent et détruisent rapidement toute possibilité de projection d’ordre sentimental et romanesque ; progressivement, et en fait assez vite, on devient aussi capable d’amour qu’un vieux torchon. Et on mène ensuite, évidemment, une vie de torchon. »

Une vie amère, cela va sans dire

Quoi qu’on fasse, une vie humaine est confrontée à de l’insupportable. La ressource fondamentale pour y faire face est de reconnaître que cet insupportable n’est pas une malédiction personnelle, mais une condition partagée ; dans la tourmente, de s’aimer. Aimer non de façon indistincte, sur le mode humanitaire, mais concrètement, une personne. Houellebecq cite ce passage de L’Adolescent de Dostoïevski (1875) : « Quant à faire obligatoirement le bonheur d’au moins une créature au cours de sa vie, mais de le faire pratiquement, c’est-à-dire effectivement, je l’érigerais en commandement pour tout homme cultivé, exactement comme je pourrais faire une obligation à tout paysan de planter au moins un arbre dans sa vie, étant donné le déboisement de la Russie. » Dans le bilan de compétences de l’Occidental tardif, cependant, la faculté de faire, au cours de sa vie, le bonheur d’un autre être, ne figure pas – pour le malheur, finalement, de toussétoutes.

L’un et/est/hait l’autre

Aux raisons déjà données, qui rendent les hommes et les femmes de moins en moins capables de partager une vie, il faut en ajouter une supplémentaire : le déni de la différence entre homme et femme.

En 1982, dans Le Genre vernaculaire (éd. du Seuil), Ivan Illich en était venu, au fil de ses réflexions, à considérer que « la caractéristique anthropologique décisive qui distingue notre temps de tous les autres » est l’arasement de la différence entre homme et femme. C’est au XVIIIe siècle que s’amorce le passage de ce qu’Illich appelle un monde « genré », peuplé d’hommes et de femmes, à un monde « sexué », peuplé d’êtres humains, secondairement masculins ou féminins. Un temps, la transformation est demeurée masquée par une distribution assez rigide des rôles entre êtres humains masculins et êtres humains féminins. Cependant, des différences qui semblaient aller de soi entre hommes et femmes deviennent fatalement arbitraires entre êtres masculins ou féminins et, à ce titre, sont destinées à être abolies. « Le monde qui s’organise selon la différence des sexes est celui dont nous ne voulons plus », résume Élisabeth Badinter lors d’une conférence organisée par Le Monde en 2019. Les implications sont immenses. N’en retenons que ce qui touche la vie conjugale. Par le passé, les différences, constatées et instituées, tempéraient les reproches.

En 1982, dans Le Genre vernaculaire (éd. du Seuil), Ivan Illich en était venu, au fil de ses réflexions, à considérer que « la caractéristique anthropologique décisive qui distingue notre temps de tous les autres » est l’arasement de la différence entre homme et femme. C’est au XVIIIe siècle que s’amorce le passage de ce qu’Illich appelle un monde « genré », peuplé d’hommes et de femmes, à un monde « sexué », peuplé d’êtres humains, secondairement masculins ou féminins. Un temps, la transformation est demeurée masquée par une distribution assez rigide des rôles entre êtres humains masculins et êtres humains féminins. Cependant, des différences qui semblaient aller de soi entre hommes et femmes deviennent fatalement arbitraires entre êtres masculins ou féminins et, à ce titre, sont destinées à être abolies. « Le monde qui s’organise selon la différence des sexes est celui dont nous ne voulons plus », résume Élisabeth Badinter lors d’une conférence organisée par Le Monde en 2019. Les implications sont immenses. N’en retenons que ce qui touche la vie conjugale. Par le passé, les différences, constatées et instituées, tempéraient les reproches.

En 1979, le sociologue américain Christopher Lasch écrit dans La Culture du narcissisme (éd. Flammarion) : « Hommes et femmes reconnaissaient leurs défauts réciproques, sans que cela tourne à un réquisitoire global. […] Un mépris quotidien et débonnaire pour les faiblesses de l’autre sexe, relevant de la sagesse populaire – incompétence affective chez l’homme, ou manque de rationalité chez la femme –, mettait des bornes au conflit entre les sexes et l’empêchait de tourner à l’obsession. » En revanche, la déconstruction rageuse de tous les stéréotypes n’ouvre pas sur une ère d’harmonie, mais sur une extension sans limites du domaine des conflits. « Hommes et femmes ont des exigences extravagantes les uns envers les autres, et la rage et la haine s’emparent d’eux quand ces exigences ne sont pas satisfaites. » De L’Un est l’Autre, titre d’un livre d’Élisabeth Badinter, on passe facilement à l’un hait l’autre. Restent, en guise de lien, le harcèlement, les griefs, les procès.

Pourquoi cela aurait pu « marcher » entre Camille et Florent-Claude, dans Sérotonine :

« Je m’attendais évidemment à ce que la maison de Clécy plaise à Camille, j’étais pourvu d’un sens esthétique rudimentaire, enfin j’étais capable de me rendre compte qu’il s’agissait d’une jolie maison ; je n’avais par contre pas anticipé qu’elle en ferait aussi vite sa maison, qu’elle aurait dès les premiers jours des idées de décoration et d’aménagement, qu’elle souhaiterait acheter quelques tissus, déplacer quelques meubles, enfin qu’elle se comporterait aussi vite en femme – au sens pré-féministe du terme – alors qu’elle n’avait que dix-neuf ans. »

Pourquoi cela « marche » entre Cécile et Hervé, dans Anéantir :

« À vrai dire elle se doutait un peu, depuis quelques années, qu’Hervé avait recommencé à fréquenter des gens douteux, à la limite de la légalité ; mais elle avait gardé le silence, elle avait préféré ne pas aborder la question, elle savait que les hommes traditionnels – ce qu’était Hervé, au plus haut degré – avaient parfois besoin de revenir à ce genre de choses, qu’il n’était pas possible, et peut-être pas souhaitable, de les domestiquer entièrement. »

Variations sur une impasse

L’incapacité croissante d’un homme et d’une femme à vivre durablement ensemble apparaît, dans les romans de Houellebecq, comme le signe le plus patent d’une civilisation décadente et condamnée. Michel Houellebecq écrit dans Les Particules élémentaires : « L’histoire humaine, du XVe au XXe siècle de notre ère, peut essentiellement se caractériser comme étant celle d’une dissolution et d’une désagrégation progressives » – « une dislocation psychologique, ontologique et sociale ». Le bonheur est une idée périmée en Europe.

Puis dans Sérotonine : « Claire avait eu sa part de mélodrame, elle avait connu des années agitées, sans véritablement s’approcher du bonheur – mais cela, qui le peut ? pensait-elle. Plus personne ne sera heureux en Occident, pensait-elle encore, plus jamais, nous devons aujourd’hui considérer le bonheur comme une rêverie ancienne, les conditions historiques n’en sont tout simplement plus réunies. […] le troisième millénaire venait de commencer, et c’était peut-être, pour l’Occident antérieurement qualifié de judéo-chrétien, le millénaire de trop, dans le même sens qu’on parle pour les boxeurs du combat de trop, l’idée en tout cas s’en était largement répandue, dans l’Occident antérieurement qualifié de judéo-chrétien. »

Les personnages de Houellebecq, dès lors, finissent en piètre état. Hölderlin, contrarié dans sa relation avec Susette Gontard, avait bien imaginé une autre voie de salut que l’amour : être un avec le tout. « Être un avec tout ce qui vit, dans un saint oubli de soi, retourner au sein de la totalité de la nature, voilà le sommet des idées et de la joie, voilà les saintes âmes, le lieu du repos éternel où la chaleur de midi n’accable plus et où l’orage perd sa voix, où le tumulte de la mer ressemble au bruissement du vent dans les champs de blé. » Malheureusement, la science moderne est passée par là, qui a détruit toute connivence entre l’homme et la nature. « Hélas, j’ai appris à me différencier de tout ce qui m’environne, je suis isolé au sein du monde si beau, je suis exclu du jardin de la nature où je croîs, fleuris et dessèche au soleil de midi3 » De même, à la toute fin d’Extension, le « héros » qui, après la faillite amoureuse, espérait encore, dans une forêt de l’Ardèche, réussir à fusionner avec la nature, doit constater son échec. « Je suis au centre du gouffre. Je ressens ma peau comme une frontière, et le monde extérieur comme un écrasement. L’impression de séparation est totale ; je suis désormais prisonnier de moi-même. Elle n’aura pas lieu, la fusion sublime ; le but de la vie est manqué. Il est deux heures de l’après-midi. »

Curieuse, cette mention finale de l’heure. On songe au poème de Rimbaud qui, commençant par « J’ai embrassé l’aube d’été », se termine par « Au réveil il était midi ». Dans Aube, ce midi final a de multiples connotations, dont celle-ci : par analogie avec la position verticale de l’aiguille de l’horloge au milieu du jour, midi évoque l’érection carabinée de qui s’éveille après avoir, en rêve, levé « un à un les voiles », « senti un peu son immense corps ». Certains reprochent à Houellebecq d’être exagérément négatif ; mais deux heures de l’après-midi, ce n’est pas six heures ! On se dit qu’un petit coup de langue, et ça pourrait repartir. Du reste, dans l’ultime scène de l’adaptation cinématographique du roman, le personnage entreprend de s’initier à la danse de salon.

La liberté individuelle et ses illusions

À la fin de Sérotonine, l’horizon semble cette fois complètement bouché. Labrouste a calculé que lorsqu’il se jettera par la fenêtre de son studio, les 100 mètres qui le séparent du trottoir seront parcourus en moins de cinq secondes. Ce qui a provoqué la séparation d’avec Camille, dont il ne s’est jamais remis, est sa liaison avec Tam, une « petite black » de la délégation anglaise, rencontrée lors d’un déplacement à Bruxelles pour des discussions sur le budget agricole européen. Pourquoi un échec aussi complet, alors que Camille et lui étaient faits l’un pour l’autre ? Houellebecq écrit : « Avons-nous cédé à des illusions de liberté individuelle, de vie ouverte, d’infini des possibles ? Cela se peut, ces idées étaient dans l’esprit du temps ; nous ne les avons pas formalisées, nous n’en avions pas le goût ; nous nous sommes contentés de nous y conformer, de nous laisser détruire par elles ; et puis, très longuement, d’en souffrir. » Si « l’esprit du temps » a sa part de responsabilité, il n’est pas le seul à incriminer. Il faudrait aussi tenir compte des conditions pratiques de l’existence. Une existence où il y a des « déplacements à Bruxelles » (Bruxelles, capitale de l’Union européenne, est en quelque sorte le symbole de la délocalisation des existences, en plus d’être le symbole de la déseuropéanisation de l’Europe) ; une existence où, également, des Tam sont souvent de passage à Paris. En bref, un monde où il y a du lointain, qui invite aux débordements, mais du lointain pas lointain, qui déborde sur le proche. Autrement dit, il n’y a pas que les « illusions de liberté individuelle, de vie ouverte, d’infini des possibles » ; il y a aussi l’Eurostar et le Thalys.

Là où l’esprit du temps joue un rôle déterminant, c’est moins dans la conduite de Labrouste que dans la réaction qu’elle suscite chez Camille. Au lieu d’attribuer l’infidélité de son compagnon à une faiblesse masculine, elle y voit l’adhésion à un idéal de « liberté individuelle, de vie ouverte, d’infini des possibles », totalement contradictoire avec ce à quoi elle aspire. Aussi, pour elle, l’écart n’est-il pas un écart, mais la révélation d’un abîme infranchissable.

Anéantir le monde

Dans Encyclopédie des sciences philosophiques, Hegel cite trois instances à même d’arracher le singulier à sa singularité : la sexualité, la maladie, la mort. Soit exactement les trois thèmes centraux d’Anéantir. Preuve, s’il en fallait, que Houellebecq ne déconne pas – au sens littéral comme au sens de Hegel. Il se trouve que dans Anéantir, trois attentats sont évoqués – le premier contre un porte-conteneurs chinois, le deuxième contre une banque de sperme danoise, le troisième contre un bateau de migrants au large des Baléares. « Si l’objectif des terroristes était d’anéantir le monde tel qu’il le connaissait, d’anéantir le monde moderne, il ne pouvait pas leur donner tout à fait tort », écrit Houellebecq au sujet de son héros Paul.

Au bout de l’impasse occidentale, l’anéantissement pur et simple est-il donc la seule perspective ? Dans d’autres romans, diverses échappatoires sont envisagées.

Dans Plateforme, un tourisme sexuel organisé à grande échelle semble de nature à sortir à la fois le Nord de sa dépression et le Sud de sa misère. Du win-win s’il en est. Hélas, le terrorisme islamiste vient ruiner l’entreprise.

Dans Soumission, l’islam, d’obstacle, devient bouée de sauvetage pour un Occident exsangue.

Dans Les Particules élémentaires, la solution imaginée est plus radicale : « L’humanité devait disparaître ; l’humanité devait donner naissance à une nouvelle espèce, asexuée et immortelle, ayant dépassé l’individualité, la séparation et le devenir (4). » Cela sera redit dans Plateforme : « L’homme n’est décidément pas fait pour le bonheur. Pour accéder réellement à la possibilité pratique du bonheur, l’homme devrait sans doute se transformer – se transformer physiquement (5). »

Dans La Possibilité d’une île, changer l’espèce se révélant plus compliqué que prévu, les néo-humains se résolvent, en attendant l’immortalité, à se reproduire par clonage.

Plusieurs choses sont à noter. La première est que les futurs envisagés, dans leur multiplicité même, se présentent comme des expériences de pensée, non comme des prévisions. Houellebecq le dit lui-même : « Je constate, et puis après je fais des projections, qui ne sont pas des prophéties. » La deuxième remarque tient à l’ambiguïté de la position de Houellebecq à l’égard de ces projections. « Quand Orwell écrit 1984 en 1948 en Angleterre, il ne dit pas du tout que c’est ce qui va arriver. Il veut exprimer une peur qui est dans l’inconscient des Britanniques de son époque. […] L’écrivain – moi, Orwell ou un autre – sent une angoisse chez ses contemporains et il l’exprime dans un livre (6). » À ce titre, les futurs considérés feraient figure de repoussoirs. Cependant, Houellebecq lui-même semble envisager une modification technologique de l’espèce avec faveur. Dans la postface à la traduction française du SCUM Manifesto, écrit dans les années 1960 par Valerie Solanas, il loue chez cette féministe américaine « le courage de maintenir une attitude progressiste et raisonnée, conforme aux plus nobles aspirations du projet occidental : établir un contrôle technologique absolu de l’homme sur la nature, y compris sa nature biologique et son évolution. Cela dans le but à long terme de reconstruire une nouvelle nature sur des bases conformes à la loi morale, c’est-à-dire d’établir le règne universel de l’amour, point final7 ». Dans les années post-Dolly, où le clonage humain paraissait imminent, Houellebecq déclarait aussi son intention de se faire cloner dès que la possibilité en serait offerte sur le marché, dût-il pour cela se rendre aux Bahamas ou dans une contrée de ce genre à la législation accommodante.

D’un autre côté, il ne semble pas non plus persuadé que le salut se trouve de ce côté. À la fin de La Possibilité d’une île, Daniel 25 préfère, à l’exemple de Marie 23, abandonner sa demeure confortable et solitaire où, depuis plus d’un millénaire, les clones de Daniel 1 se succèdent, pour errer dans un monde désolé. Par ailleurs, pour que le monde imaginé par Michel Djerzinski dans Les Particules élémentaires, par Slotan Miskiewicz dans La Possibilité d’une île, ait une chance d’advenir, il faudrait que l’avenir continue d’abriter des scientifiques de haute volée. Or, rien n’est moins sûr. En même temps que nous vivons dans un environnement de plus en plus technologisé, les compétences mathématiques qui ont permis à cet environnement technologique de se constituer et de se perpétuer régressent. Houellebecq en est conscient. Dans Anéantir, la DGSI fait appel, au cours de son enquête sur les attentats, à un certain Delano Durand, ancien hacker, censé éclairer par sa vision « jeune » les fonctionnaires old school un peu dépassés. La première chose que relève Durand, c’est que les trois points de la carte où les attentats ont eu lieu peuvent être reliés par un cercle. Le commissaire Martin-Renaud, la cinquantaine, s’étonne : « “Ce n’est pas toujours le cas ?” Durand le considéra avec stupéfaction, abasourdi par une telle ignorance. “ Non, naturellement non, dit-il finalement. Par deux points quelconques, on peut toujours faire passer un cercle ; mais ce n’est en général pas le cas des ensembles de trois points : une petite minorité seulement peut figurer sur la circonférence d’un même cercle, doté d’un centre défini (8).” »

« Ces cons de technocrates »

C’est évidemment l’inverse qui est vrai : par trois points distincts passe toujours un cercle, excepté dans le cas très particulier où les trois points sont alignés – et par trois points distincts de la surface terrestre, assimilée à une sphère, passe toujours un cercle, intersection du plan défini par les trois points et la sphère. Cette propriété, connue depuis la lointaine Antiquité, et enseignée des siècles durant dans les collèges, Martin-Renaud l’avait plus ou moins en mémoire. Mais, quinquagénaire penaud, il bat en retraite devant l’assurance du jeune Durand, aussi ignorant soit celui-ci en vérité. Avec des branques à la Delano Durand, aussi limité que son nom est absurde et son survêtement hideux, pour l’entretenir, une civilisation technologique ne peut que se déglinguer. Hacker est une chose, théoriser et concevoir en est une autre.

À cela, il faudrait encore ajouter ce dont Houellebecq ne parle pas, mais va s’imposer chaque jour davantage – à savoir la ruine de la terre. Pierre Fournier, il y a exactement un demi-siècle, voyait la chose venir : « Pendant qu’on nous amuse avec des guerres et des révolutions qui s’engendrent les unes les autres en répétant toujours les mêmes choses, l’homme est en train, à force d’exploitation technologique incontrôlée, de rendre la terre inhabitable, non seulement pour lui, mais pour toutes les formes de vie supérieures qui s’étaient jusqu’alors accommodées de sa présence. Le paradis concentrationnaire qui s’esquisse et que nous promettent ces cons de technocrates ne verra jamais le jour parce que leur ignorance et leur mépris des contingences biologiques le tueront dans l’œuf. La seule vraie question qui se pose n’est pas de savoir s’il sera supportable une fois né, mais si, oui ou non, son avortement provoquera notre mort9. »

De même, l’immortalité que ces cons de transhumanistes nous promettent ne sera jamais atteinte, ne serait-ce que parce qu’au fur et à mesure qu’ils font avancer leur programme, les conditions matérielles et intellectuelles de sa réalisation se trouvent détruites. Dans La Possibilité d’une île, l’humanité s’est scindée entre d’un côté des lignées de clones sous assistance technologique, de l’autre une infra-humanité dont la principale caractéristique, par rapport aux autres groupes de primates, est une violence extrême. Quant à ce qui nous attend effectivement, on peut conjecturer une combinaison de chaos et d’autoritarisme – l’autoritarisme tirant sa force du chaos : « En achevant de saper toutes les bases matérielles, et pas seulement matérielles, sur lesquelles elle reposait, la société industrielle crée des conditions d’insécurité, de précarité de tout, tel que seul un surcroît d’organisation, c’est-à-dire d’asservissement à la machine sociale, peut encore faire passer cet agrégat de terrifiantes incertitudes pour un monde vivable (10). »

Mais n’anticipons pas. Signalons plutôt, pour terminer, une autre façon d’échapper à l’anéantissement que celles déjà mentionnées. Dans Sérotonine, le narrateur raconte sa vie, plus exactement le ratage d’icelle. Comme tout être humain, il ne peut savoir, à propos de l’existence des autres, que ce qu’il lui a été donné d’apprendre au cours de sa propre existence. Une exception, pourtant, à cela : la description qu’il donne de la façon dont Camille a conçu son fils, avec un étudiant en école de commerce, au festival des Vieilles Charrues. Au moment où ce récit intervient, on peut encore penser que Labrouste, dans le futur, renouera contact avec Camille, qui lui donnera ces renseignements sur l’épisode en question. Mais non. Labrouste et Camille ne sont plus destinés à se rencontrer, à se parler. Alors quoi ? Comment sait-il ?

Voici mon idée. À la fin des Frères Karamazov, un garçon de 9 ans, Ilioucha, est mort. Le jeune Kolia demande à Aliocha Karamazov : « Est-ce que c’est vraiment vrai, ce qu’elle dit, la religion, que nous nous lèverons tous d’entre les morts, et nous ressusciterons, et nous nous reverrons, et nous tous, et Iliouchetchka ? » Aliocha confirme : « Nous nous lèverons, absolument, absolument nous nous verrons, et nous nous raconterons, joyeux, heureux, tout ce qui se sera passé. » Rien de tel n’est certes affirmé dans Sérotonine. Reste que le bref accès du narrateur, au cours de son récit, à une connaissance qui excède ce qu’il peut savoir de Camille en ce monde, ouvre une brèche – une toute petite brèche, mais une brèche quand même – dans la désolation. Cette petite brèche qui, cela étant, n’est peut-être rien d’autre que le pouvoir de la littérature. ■

Voici mon idée. À la fin des Frères Karamazov, un garçon de 9 ans, Ilioucha, est mort. Le jeune Kolia demande à Aliocha Karamazov : « Est-ce que c’est vraiment vrai, ce qu’elle dit, la religion, que nous nous lèverons tous d’entre les morts, et nous ressusciterons, et nous nous reverrons, et nous tous, et Iliouchetchka ? » Aliocha confirme : « Nous nous lèverons, absolument, absolument nous nous verrons, et nous nous raconterons, joyeux, heureux, tout ce qui se sera passé. » Rien de tel n’est certes affirmé dans Sérotonine. Reste que le bref accès du narrateur, au cours de son récit, à une connaissance qui excède ce qu’il peut savoir de Camille en ce monde, ouvre une brèche – une toute petite brèche, mais une brèche quand même – dans la désolation. Cette petite brèche qui, cela étant, n’est peut-être rien d’autre que le pouvoir de la littérature. ■

Notes

1 Heisenberg Werner, La Nature dans la physique contemporaine (1955), trad. par Ugné Karvelis et A. E. Leroy, éd. Gallimard, 1962.mis de la Révolution » (13 ventôse an II, 03/03/1794). 5« Salaire minimum : l’Union européenne adopte un cadre commun », Le Monde, 07/06/2022.

2 Heisenberg Werner, La Nature dans la physique contemporaine (1955), trad. par Ugné Karvelis et A. E. Leroy, éd. Gallimard, 1962.

3 Les Particules élémentaires, op. cit., p. 385.2e lettre d’Hypérion à Bellarmin.

4 Les Particules élémentaires, op. cit., p. 385.

5 Plateforme, éd. Flammarion, 2001, p. 169.

6 Entretien avec Marin de Viry et Valérie Toranian, Revue des deux mondes, juillet 2015.

7 « L’humanité, second stade » (1998), in Interventions 2020, éd. Flammarion, p. 172. SCUM est l’acronyme de Society for Cutting Up Men (Société pour anéantir/châtrer les hommes).

8 Anéantir, op. cit, V, 9.

9 Fournier Pierre, La Gueule ouverte, n°1, novembre 1972, « Premier et dernier éditorial ».

10 Riesel René, Semprun Jaime, Catastrophisme, administration du désastre et soumission durable, éd. de L’Encyclopédie des nuisances, 2008, p. 22.

Où l’on comprend que, comme dans les sports, l’affirmation de l’égalité est l’organisation de la compétition. L’Egalité entre tous les hommes, c’est la compétition de tous avec tous…

Belle méditation d’Olivier Roy. Avec Houellebecq, ce qu’il nous présente, c’est un monde surchargé d’individus, dont l’espace de liberté, de surprise, d’aventure, d’illusion, de silence, de solitude, d’autarcie et de rêve… se réduit chaque jour, alors que s’allonge son « espérance de vie ». Quelle vie en effet !

J’aime bien l’ébauche d’une litanie des « cons » proposée vers la fin de l’article/ « Cons de technocrates », « cons de transhumanistes », « cons d’informaticiens »… Et les autres ?

Les « cons d’universitaires (‘sciences’ humaines, surtout) » , « cons de ‘scientifiques’ et de ‘journalistes’ sortis de nulle part », « cons de ‘vendeurs’ de services, d’applis, d’objets inutiles et encombrants, de fausses ‘libertés’, de faux plaisirs, d’éoliennes, de vent… », « cons de ‘communicants’, incapables de se faire comprendre mais pressés de nous graver dans le cerveau, au bénéfice des ‘vendeurs’ et des technocrates, des slogans et des pensées formatées « … aidez-moi à compléter la liste !

Olivier Roy en appelle à Dostoïevsky. À l’instant, je vois aussi Blaise Pascal comme antidote (palliatif, hélas) à notre lent étouffement.

Pour répondre à la prière de Marc Vergier souhaitant que l’on complète sa liste, je commencerai avant tout par «cons d’“humanistes”», «cons de “rationalistes”», «cons de “matérialistes”», «cons de “laïcistes”» et puis, par enchaînement logique, «cons de “démocrates”», «cons de “républicains”», on n’en finirait pas de déconner ainsi… et, évidemment-bien-sûr : «cons de “cons” qu’ils sont».

Vive Dieu, la France et le Roi !

Olivier Roy en appelle à Dostoïevski pour débloquer la situation, notamment à la fameuse scène qui conclut l’enterrement de ce pauvre Ilioucha dans les frères Karamazov. Le jeune Kolia demande à Aliocha Karamazov : « Est-ce que c’est vraiment vrai, ce qu’elle dit, la religion, que nous nous lèverons tous d’entre les morts, et nous ressusciterons, et nous nous reverrons, et nous tous, et Iliouchetchka ? » Aliocha confirme : « Nous nous lèverons, absolument, absolument nous nous verrons, et nous nous raconterons, joyeux, heureux, tout ce qui se sera passé. »

C’est rafraichissant, il ouvre une brèche , j’aurais voulu raconter cette scène à des enfants de onze ans de notre bibliothèque municipale, qui la comprennent instinctivement Malheureusement ce fut annulé, mais je ne perds pas espoir.

Quatre-vingts ans avant «Les Frères Karamazov», dans «Henri d’Ofterdingen», l’angélique Novalis faisait dire à un mystérieux ermite, selon la fraternelle douceur propre au merveilleux Allemand :

« Combien de temps va s’écouler avant que nous nous revoyions, et que nos paroles d’aujourd’hui nous fassent sourire ? Alors, nous serons environnés de la céleste clarté et nous nous féliciterons de nous être salués en cette vallée d’épreuve et d’y avoir été animés par les mêmes sentiments, par les mêmes convictions. Ici-bas, ce sont les anges qui nous conduisent. Ayez votre regard fixé sur le Ciel, et vous ne perdrez jamais le chemin de la patrie.»

Il y a plusieurs perception pour ce genre de très haute «littérature», capable de confiner au sublime ; lorsque l’on pense à l’avenir seulement terrestre, ces belles pensées mise en romans m’apparaissent comme de bouleversantes odes à l’amitié – certes, il ne s’agit pas d’y limiter notre compréhension, seulement, le pas de la haute amitié mène sur le seuil de l’Esprit ou, pour le dire autrement, il n’est rien de véritablement «sentimental» (au sens où le romantisme allemand entendait ce terme) qui ne soit essentiellement spirituel… Aussi, amis, souhaitons-nous la félicité «de nous être salués en cette vallée d’épreuve et d’y avoir été animés par les mêmes sentiments», car, en effet, «nous nous verrons, et nous nous raconterons, joyeux, heureux, tout ce qui se sera passé ».

Gloire à Dostoïevsky, gloire à Novalis, gloire à leurs pairs en grandeur et douceur ! Qu’ils soient bénis pour avoir suscité en nous ces éclairs de subtilité, jusques et y compris dans le rapport des plus ternes tribulations de l’existence.

Gloire à Dieu, donc, et Paix sur la Terre aux hommes de bonne volonté

Un texte essentiel à lire et méditer pour comprendre comment ‘Liberté, Egalité, Laïcité » rendent malheureuse la vie quotidienne de chacun.

Accepter son sort comme une épreuve nécessaire et bienfaisante, – l’Amor fati » – est la seule façon de vivre dignement.

Voilà ce que j’aimerais faire découvrir à mes enfants et mes petits enfants.

Simple citoyen lambda, je suis toujours ébloui par la haute culture des collaborateurs de JSF…dont je ne partage pas l’idéologie maurrassienne . Je suis « démocrate » et royaliste et ne conçois pas le Roi en dehors d’une démocratie… »le pire de tous les régimes … exceptés tous les autres régimes » (citation approximative de Churchill) . …Il faut tenter de vivre!

Je fais mien le discours de Noël, la culture des lecteurs de JSF m’impressionne. Avec eux, les débats sont toujours de haute volée.

Impressionnant. Oui, à méditer encore et encore