COMMENTAIRE – C’est un bien bel article, un portrait très réussi du paysage littéraire français que Vincent Trémolet de Villers, à travers celui de Luchini, a donné ce matin dans Le Figaro tout embrouillé fût-il, ce dernier, des miasmes et des embrouillaminis des décryptages politiciens, comme si, en définitive, ceux-là pouvaient servir en quelque sérieuse manière le cher et vieux pays. Faut-il réveiller ici la querelle « Victor Hugo » qui a passionné les littéraires du siècle dernier ? On sait que Gide l’avait défini comme « le plus grand poète français, hélas ! » et que Maurras et toute l’école « classique » croyaient le contraire. Gustave Thibon nonobstant les ridicules hugoliens penchait pourtant plutôt du côté du jugement rendu par l’auteur de Si le Grain ne meurt. Thibon, comme Luchini, trouvait du génie à Hugo quoique ou parce qu’il ne lui reconnaissait pas une grande intelligence. Il fallait bien que le génie lui vînt d’ailleurs. Des Muses ou de Dieu. Au reste, Luchini dit spontanément ses différences, ses divergences, avec Hugo. Notamment : « Je ne suis pas progressiste comme Hugo.» Nous ne sommes sans-doute plus au temps de ces controverses, aujourd’hui où, pour presque tous, presque tout est perdu de l’ancienne culture. Il s’agit comme disait Mistral de « sauver la barque et les oranges ». C’est ce que fait Fabrice Luchini et c’est bien là ce qui peut préparer, s’il reste quelque avenir à cette espérance, les premières lueurs d’une vraie, profonde et authentique Renaissance. N’oublions pas, pour finir, qu’au dessus de tous les grands auteurs français, Luchini, comme Boutang, place La Fontaine.

COMMENTAIRE – C’est un bien bel article, un portrait très réussi du paysage littéraire français que Vincent Trémolet de Villers, à travers celui de Luchini, a donné ce matin dans Le Figaro tout embrouillé fût-il, ce dernier, des miasmes et des embrouillaminis des décryptages politiciens, comme si, en définitive, ceux-là pouvaient servir en quelque sérieuse manière le cher et vieux pays. Faut-il réveiller ici la querelle « Victor Hugo » qui a passionné les littéraires du siècle dernier ? On sait que Gide l’avait défini comme « le plus grand poète français, hélas ! » et que Maurras et toute l’école « classique » croyaient le contraire. Gustave Thibon nonobstant les ridicules hugoliens penchait pourtant plutôt du côté du jugement rendu par l’auteur de Si le Grain ne meurt. Thibon, comme Luchini, trouvait du génie à Hugo quoique ou parce qu’il ne lui reconnaissait pas une grande intelligence. Il fallait bien que le génie lui vînt d’ailleurs. Des Muses ou de Dieu. Au reste, Luchini dit spontanément ses différences, ses divergences, avec Hugo. Notamment : « Je ne suis pas progressiste comme Hugo.» Nous ne sommes sans-doute plus au temps de ces controverses, aujourd’hui où, pour presque tous, presque tout est perdu de l’ancienne culture. Il s’agit comme disait Mistral de « sauver la barque et les oranges ». C’est ce que fait Fabrice Luchini et c’est bien là ce qui peut préparer, s’il reste quelque avenir à cette espérance, les premières lueurs d’une vraie, profonde et authentique Renaissance. N’oublions pas, pour finir, qu’au dessus de tous les grands auteurs français, Luchini, comme Boutang, place La Fontaine. ![]()

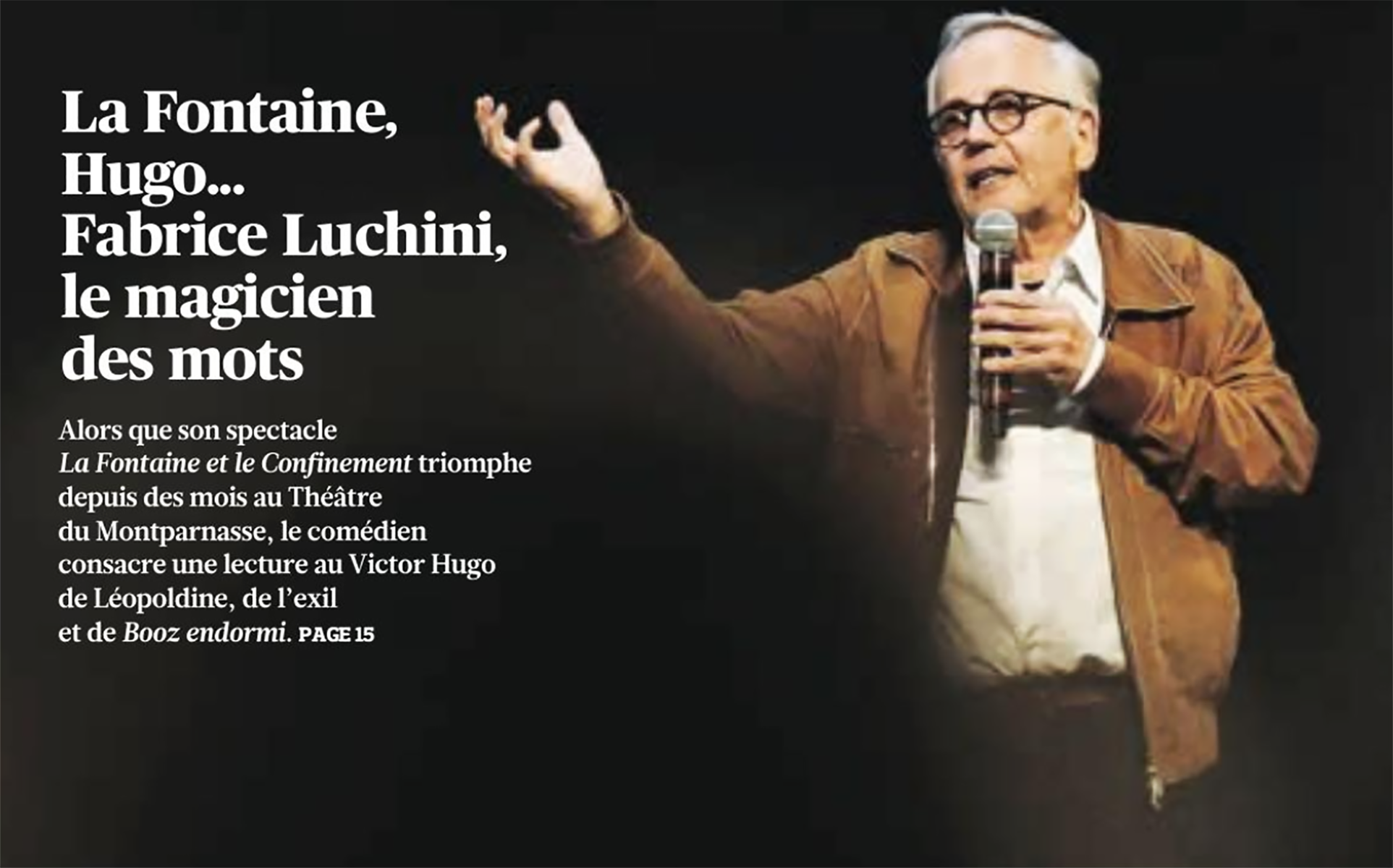

PORTRAIT – Dans un nouveau spectacle superbe et dépouillé, le comédien lit Victor Hugo. Depuis 1985 et ses premières lectures de Céline, il entraîne son public dans une inlassable poursuite esthétique à la recherche de la note juste.

«C’est une cérémonie religieuse. Normalement, le prêtre, c’est le comédien. Le texte, ce sont les auteurs que j’ai choisis. Les fidèles, c’est le public. Les trois sont interdépendants et aucun n’est plus important.»

Impossible de savoir s’il a encore le trac. Quelques minutes avant d’entrer en scène, il peut téléphoner pour parler de littérature ou de politique. «Je te laisse quelques minutes, j’ai quelques mots à leur dire», disait Guitry à son machiniste avant que se lève le rideau, Luchini raccroche dans le même bonheur de formule. Le bavardage se tait. La lumière s’éteint. Le silence s’impose. Le comédien entre dans un clair-obscur automnal. Applaudissements tenus. Il s’assied tranquillement, ouvre un manuscrit comme s’il lisait au coin du feu. «J’ai bien assez vécu, puisque dans mes douleurs…», le verbe de Victor Hugo remplit l’espace. Les esprits se désencombrent. Le dialogue intérieur reprend. «Je marche, sans trouver de bras qui me secourent,/ Puisque je ris à peine aux enfants qui m’entourent.»

Nous sommes au Théâtre du Petit Saint-Martin, un soir d’octobre, à la première de la lecture que Fabrice Luchini consacre à Victor Hugo. À l’entrée, on aurait pu croire à une conspiration. Une grosse centaine de spectateurs de tous les âges, de tous les milieux qui se reconnaissent entre eux. Les plus anciens étaient là déjà, il y a près de quarante ans, quand Luchini pour la première fois lisait Céline sur scène au Théâtre du Rond-Point, les plus jeunes affichent le sourire de ceux qui se distinguent par la qualité de leurs plaisirs. Que vont-ils chercher? Un comédien ou un texte? Une nourriture spirituelle, une émotion esthétique ou la jubilation d’un show? «Un music hall métaphysique», comme Raymond Devos avait appelé ces lectures? Si Luchini remplit les salles, seul, depuis près de quarante ans, c’est bien qu’il est la force d’attraction, mais que serait-il sans Céline, Barthes, La Fontaine, Hugo ? Les jaloux assurent que son succès repose sur son imitation de Johnny Hallyday ou ses moqueries à l’encontre d’Anne Hidalgo: c’est oublier que la première offrande du comédien, ce sont les textes qu’il restitue. « C’est une cérémonie religieuse, explique-t-il. Normalement, le prêtre, c’est le comédien. Le texte, ce sont les auteurs que j’ai choisis. Les fidèles, c’est le public. Les trois sont interdépendants et aucun n’est plus important. »

Une inépuisable puissance comique

Restituer, dans leur beauté et leur nuance, les chefs-d’œuvre de la langue française voilà l’obsession, la passion, la névrose aussi de Luchini. «Si, grâce à mes maîtres, Cochet, Bouquet, je n’avais pas goûté à la beauté de la forme, à la splendeur de la langue, j’aurais fini délinquant», confie l’enfant des Abbesses. Depuis, il s’attaque à La Fontaine, Rimbaud, Céline, comme Sylvain Tesson affronte les parois pour atteindre les sommets. «Dire des poèmes, c’est impossible, mettre une voix c’est ouvrir toutes les possibilités de trahisons», avoue-t-il, presque de «profanation» quand on voit à quelle altitude le comédien place ces chefs-d’œuvre. «Mais c’est leur place, se défend-il. Quand on me dit qu’un bistrot est génial, qu’une émission est géniale, j’ai envie de répondre mais comment on va définir Mozart? Comment on va parler de Bach, de Rimbaud, de Léonard de Vinci? Il va y avoir un problème de langage.»

Restituer, dans leur beauté et leur nuance, les chefs-d’œuvre de la langue française voilà l’obsession, la passion, la névrose aussi de Luchini. «Si, grâce à mes maîtres, Cochet, Bouquet, je n’avais pas goûté à la beauté de la forme, à la splendeur de la langue, j’aurais fini délinquant», confie l’enfant des Abbesses. Depuis, il s’attaque à La Fontaine, Rimbaud, Céline, comme Sylvain Tesson affronte les parois pour atteindre les sommets. «Dire des poèmes, c’est impossible, mettre une voix c’est ouvrir toutes les possibilités de trahisons», avoue-t-il, presque de «profanation» quand on voit à quelle altitude le comédien place ces chefs-d’œuvre. «Mais c’est leur place, se défend-il. Quand on me dit qu’un bistrot est génial, qu’une émission est géniale, j’ai envie de répondre mais comment on va définir Mozart? Comment on va parler de Bach, de Rimbaud, de Léonard de Vinci? Il va y avoir un problème de langage.»

L’admiration et l’exigence sont les deux mamelles de sa France. À 72 ans, il cite encore ses maîtres: «Je me nourris d’un maître éternel qui s’appelle Louis Jouvet. Avec Jouvet, on voit que c’est très difficile, qu’on n’y arrivera jamais, mais, au moins, on a un objectif.» Ensuite, il faut appliquer le conseil de Flaubert: «Ne pas s’écrire, surtout ne pas s’écrire» au théâtre, «ne pas se jouer».«Mais on a tous envie de se jouer, c’est impossible de ne pas se jouer», s’emporte Luchini. Il vit avec à l’esprit la distinction de Jouvet: l’acteur, c’est celui qui témoigne de lui-même ; le comédien, c’est celui qui se fond pour devenir «formidablement vacant».

L’acteur, c’est la mise en scène de son inépuisable puissance comique (il peut être Harpagon, Pierrot, Droopy, un personnage de Woody Allen, un fantaisiste délirant, un moraliste prodigieux…) ; le comédien, c’est le même qui se désincarne et laisse toute la place à la phrase. Quand le spectacle prend sa forme dernière, l’acteur et le comédien se partagent les rôles: au premier les déhanchés de James Brown, la description de La Fontaine plongé dans l’émission «Les Marseillais» , où les filles disent: «Je m’en balek» ; au comédien, le chat «nommé Rodilardus» et «les vastes portiques» de Baudelaire. Le plus souvent, il insère dans sa lecture un texte de sa composition (le béret de Roland Barthes, la Société générale et les subprimes…), où l’écrivain perce sous le comédien. C’est un triomphe, comme en ce moment La Fontaine et le Confinement, au Théâtre du Montparnasse, le public en redemande… Et pourtant, plutôt que de reprendre indéfiniment des spectacles installés dans des salles immenses, il en imagine d’autres sur des scènes plus confidentielles. Comme s’il fallait une retraite pour contrebalancer le succès, comme si le comédien voulait remettre l’acteur à sa place.

Chacune de ses lectures repose sur un chef-d’œuvre intimidant autour duquel il agence tout le reste. «D’où ça vient, cette arrogance littéraire?, s’interroge-t-il à voix haute. Parce que j’étais un mauvais élève et pour aujourd’hui avoir des bonnes notes? Je ne sais pas pourquoi j’attaque toujours très haut. Pas moi, mais les textes qui sont exigeants et même un peu décourageants pour un certain public.»Le Bateau ivre, dans Poésies ; L’Argent, de Péguy ; Booz endormi, de Victor Hugo. Céline le hante, Rimbaud l’obsède, Péguy le fascine, Barthes, qu’il a connu personnellement, l’impressionne mais Victor Hugo ? L’écrivain officiel de la République, c’est plus surprenant. C’est Thierry Consigny qui est à l’origine de cette histoire.

Le communicant, auteur d’un livre très beau sur Léopoldine (Grasset), lui avait proposé de dire Hugo, chez Chateaubriand à la Vallée-aux-Loups. «Il m’a conseillé ensuite d’en faire un spectacle. Dominique Reynié avait fait la même chose avec L’Argent. Le projet était resté en sommeil longtemps avant de devenir un spectacle.» L’argent, c’est un tourment universel, mais Victor Hugo ? «C’est vrai, je n’ai pas de rapport direct avec Victor Hugo, reconnaît Luchini. Je connais assez bien Ruy Blas ; je dis Le Mot – “Tout peut sortir d’un mot qu’en passant vous perdîtes” – sur scène depuis trente ans, mais je pouvais avoir un petit snobisme anti-Hugo et puis j’ai lu dans Claude Roy cette phrase prodigieuse: «Les vers les plus mystérieux de Victor Hugo sont comme des incantations de la banalité. Ils glissent à la surface du silence telle la poésie de Vermeer et de Corot.»

Luchini oublie le projet, et puis, un jour «que l’été l’angoisse», il va marcher dans Paris, depuis la Butte jusqu’au boulevard Saint-Germain. Il rentre dans «sa librairie préférée», L’Écume des Pages. Il se confie au libraire: «Je n’arrive pas à lire de roman. Je suis en panne. Qu’est-ce que vous me conseillez?» Le libraire lui sort: «Victor Marie, comte Hugo», de Charles Péguy. 350 pages pour expliquer que, Booz endormi, «ce n’est pas du talent, c’est du génie».

Luchini, «sous le choc», se plonge dans le livre et veut en faire un spectacle. Mais l’ouvrage mêle tout: l’affaire Dreyfus, le Mérite et la Grâce, la Bible et les Pères de l’Église. C’est infranchissable. Luchini ne renonce pas. Il est de l’école Flaubert: «La seule solution pour aller moins mal, c’est de s’imposer un travail colossal. Parce que la vie n’est possible que quand on l’escamote.» Et puis, un jour, un producteur lui demande de jouer Victor Hugo au cinéma. Réponse du comédien: «Je ne fais pas de biopic. Je ne suis pas Hugo, je n’ai pas la nature d’Hugo, je ne fais pas l’amour neuf fois par nuit, je ne suis pas puissant comme Hugo, je ne suis pas progressiste comme Hugo .» Bientôt, la réalisatrice Sophie Filières résout le problème en faisant un scénario autour d’un comédien qui s’appelle Fabrice Luchini et qui jouerait Hugo. Elle place un poème au début de son script:

«J’ai bien assez vécu, puisque dans mes douleurs

Je marche, sans trouver de bras qui me secourent.»

C’est magnifique et éprouvant

Luchini lui demande la permission de faire un spectacle en commençant par ce poème. Sophie Filières accepte. Au mois de juillet, la réalisatrice est emportée par la maladie. Luchini est bouleversé. Il poursuit la préparation d’un spectacle austère sur un Hugo désespéré. Il y ajoute une obsession qui le poursuit depuis trente ans: «La préface des Contemplations», notamment cette phrase: «Vingt-cinq années sont dans ces deux volumes, l’auteur a laissé, pour ainsi dire, ce livre se faire en lui». Il travaille d’autres textes, dont Demain dès l’aube, évidemment. «Hugo est tellement efficace, a un tel savoir-faire, il faut le dire en creux, en sous-jeu, en légère dépression.»

Puis commence le montage. «Dès lors, c’est une névrose. Une obsession. Le moteur, c’est Péguy. Péguy sur Booz. Emmanuelle, ma compagne, me dit que personne n’y comprendra rien. Elle avait raison. Alors, j’élague, j’élague et je répète deux heures par jour, et j’ampute. Et puis je trouve un axe, la mort de sa fille.» La première demi-heure, en effet, restaure ces heures bouleversantes. Une émotion palpable traverse la salle. Le comédien lui-même, chose rare, laisse apparaître l’effet du texte sur sa sensibilité. C’est magnifique et éprouvant. Et puis par le récit des tables tournantes à Guernesey, il parvient, sans forcer, à nous tirer du deuil par le rire.

Dans cette lecture, jamais Luchini ne s’impose sur l’auteur. Il évite «le chantonnement, le lyrique, le parlé». Il s’efface même complètement pour faire apparaître un Hugo dépoussiéré, déstatufié, humanisé. Péguy, ensuite, nous prépare à la grande rencontre avec Booz. Son texte est dense, puissant, exigeant. Il ouvre bientôt les portes sur une beauté pure: «Booz s’était couché de fatigue accablé (…)/ Les souffles de la nuit flottaient sur Galgala».

Ce pouvoir mystérieux, d’où vient-il? «Enfant, à l’école, je n’ai jamais appris un poème de Victor Hugo», dit l’autodidacte. Il le nie farouchement, mais il y a évidemment un don originel: une sensibilité exacerbée, une intelligence foudroyante, la lucidité des grands nerveux et la capacité intacte d’admiration sans laquelle les meilleurs deviennent stériles. Et puis ce «métro émotionnel» qui le ramène à Céline. D’un souper à l’Élysée au zinc d’un café parisien, Luchini voit tout, sent tout, comprend tout. Cela doit nécessairement nourrir son travail. Lui, au fond, ne croit qu’au travail. «L’objectif, c’est de devenir l’instrument, mais, attention, il faut être humble, il ne faut pas frimer, on est rarement l’instrument. La vérité, c’est qu’on fait ce qu’on peut. On fait ce qu’on peut et finalement on peut peu…» Suffisamment pour trouver les notes qui entrouvrent les âmes. ■

Voir dans JSF deux articles de Bérénice Levet dont nous recommandons la lecture…

Bérénice Levet : La littérature est morte, vive la littérature !

et

Superbe mise en valeur de l’art somptueux de Fabrice Luchini. Nous avons eu plusieurs fois le bonheur d’aller admirer la façon dont cet immense bonhomme sait faire surgir d’un texte des quintessences. Et nos enfants ont pris en route le mouvement.

Quel dommage qu’il n’ait pu trouver, pour le perpétuer, un grand film, un grand réalisateur…