Nous poursuivons ici notre survol barrésien des dimanches de cette année 2023, avec, pour le mois de novembre, l’annonce de la réédition de son roman Le Génie du Rhin, troisième tome de la trilogie « Les bastions de l’est », publié en 1921, qui suit Au service de l’Allemagne (1907) et Colette Baudoche (1909).

L’on peut considérer que dans la démarche qui a poussé Maurice Barrès a écrire Le Génie du Rhin réside un esprit catholique, dans la mesure où il s’agit de travailler à la réconciliation, à la fraternisation avec l’ennemi d’hier, vaincu en 1918 au prix de considérables sacrifices, l’Allemagne.

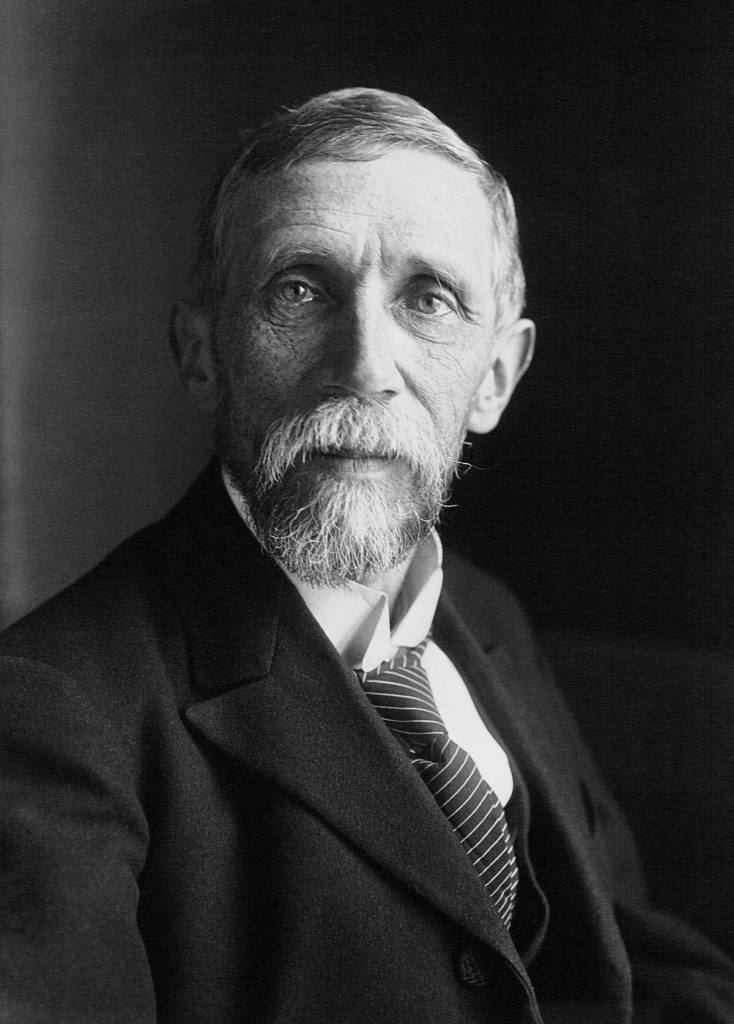

En 1923, pour la revue Les Nouvelles littéraires, artistiques et scientifiques, un membre de l’Académie française dénommé Georges Goyau, a questionné le rapport qu’entretenait Barrès avec le catholicisme.

Voici l’article en question, en intégralité :

Je revois Maurice Barrès, au matin du 12 décembre 1906, près du cercueil de Brunetière, à Notre-Dame des Champs. Ce matin-là, le glas de l’église concordataire achevait de sonner ; l’église, ce jour-là, de par la loi de séparation, perdait la propriété des édifices religieux. Le sanctuaire était nu et comme dévasté ; autour de cette bière, aucune tenture, aucune pompe; rien qu’une messe à l’autel et des chants liturgiques à l’orgue.

Trois jours après, dans un article de l’Écho de Paris, qui ne fut jamais recueilli en volume, mais qui ne devait pas échapper à son perspicace biographe, M. Victor Giraud, Maurice Barrès écrivait :

« Je ne me connais pas comme un croyant, mais l’infernale stupidité de nos anticléricaux m’oblige à sentir, à voir dans mon cœur la divine nécessité de la religion de mes pères. Auprès du cercueil de Brunetière, l’autre matin, je songeais que nous rendions à notre respecté ami, dans cette sublime atmosphère des mots latins les plus émouvants, un hommage que nulle puissance ne pourrait ni interdire ni suppléer. Ce n’est pas que je subisse l’influence des dogmes, mais je m’incline avec amour sous l’inévitable et très chère influence du passé. »

Ces lignes résument le premier Barrès ; et déjà, cependant, on y pressent l’auteur de la Grande pitié des églises de France, des Familles spirituelles de la France, des rapports parlementaires en faveur des missions.

Il déclarait, dans cet article, « ne pas se connaître comme un croyant » ; et l’analyse qu’il faisait de son moi ne saisissait pas en lui « l’influence des dogmes ». Mais, dans un passage des Amitiés Françaises, suivant avec Philippe une procession solennelle à Lourdes, il avait paru mal résigné à ce qu’il appelait « la perte des sûretés divines », et constaté que cette perte lui laissait un « désir », un « regret ». Une minute durant, pour épargner à « nos fils » la souffrance qui en résultait, il souhaitait que ce désir, que ce regret, s’effaçassent un jour de leurs cœurs. Puis, subitement, il reprenait : « Quand tout est perdu, hélas ! hors le désir, heureux qui sait encore le chemin des antiques autels ! » Autour de lui, beaucoup regardaient l’incroyance comme le fruit d’une émancipation, et cette émancipation comme un progrès, comme une conquête : l’attitude barrésienne était aux antipodes de cette illusion. Et cette religion de nos pères, à laquelle il n’avait pas conscience de croire, il la proclamait d’une « divine nécessité » ; il voyait cela « dans son cœur », par introspection. Il avait eu vingt ans à l’époque où Jules Ferry croyait à la fin prochaine du catholicisme. à l’époque où la République triomphante semblait soucieuse d’aider à l’accomplissement des vues historiques d’Auguste Comte, et d’accélérer l’avènement de l’ « état positif sur les ruines de 1’« état théologique » et de l’ « état métaphysique ». Mais en écoutant, en lui et hors de lui, la voix de ces morts à laquelle Auguste Comte, tout le premier, recommandait qu’on fût attentif, Barrée sentait que leur « inévitable et très chère influence » maintenait un lien entre toutes nos manières de sentir, héritage de ces morts, et le catholicisme auquel ils avaient cru, « religion d’une puissance de vie sociale incomparable et qui, depuis des siècles, anime ce pays », disait déjà Saint-Phlin dans les Déracinés, L’observation positive de son être lui révélait à lui-même, en lui-même, le prolongement d’un passé, les survivances d’une tradition qui, si elle ne s’imposait pas à sa raison comme une vérité, s’imposait à son accueil comme un indispensable élément de ce qu’il appelait son unité vitale.

Or, la séparation des églises et de l’État ayant affecté l’aspect d’une rupture avec le passé, tout en Maurice Barrès devait protester. Et c’est devant la Chambre qu’en ce même mois de décembre 1906, où semblait se consommer cette rupture, il déclarait : « Je considère que la nationalité française s’est formée et développée dans une atmosphère catholique, et qu’en essayant de détruire, d’arracher de la nation ce catholicisme, vous ne pouvez pas prévoir tout ce que vous arracherez. »

Plusieurs pages de l’œuvre de Barrès, et qui méritent de compter parmi les plus belles, pourraient s’illustrer par l’image d’une église au milieu d’un cimetière ; et, sans méconnaître les précieux effluves d’espérance que l’humble église rurale répand sur les tombes qui l’environnent, Barrès se plaît, surtout, à prêter une éloquence à ces tombes elles-mêmes, et à faire parler ces morts qui durent au vieux sanctuaire le meilleur de leur vie, et qui, lui rendant bienfait pour bienfait, veulent aujourd’hui, d’une volonté séculaire, le faire vivre, la faire survivre, en dépit des législateurs d’un jour. Et, dans la Grande Pitié, ait en une langue magnifique, l’interprète de ces morts.

L’indissoluble union du clocher de France avec le paysage de France devenait grâce à Barrès, dans la France séparée de l’Église, un dogme d’esthétique et d’histoire. Lorsqu’il entendait dire que d’autres dogmes — ceux que la théologie est seule compétente pour interpréter — étaient mal compatibles avec le culte barrésien de la terre et des morts, il leur demandait la permission, au nom même de ce culte, de continuer pourtant à les défendre. Ils les voyait se présenter comme un don d’en haut ; se repliant sur lui-même, il n’y discernait pas, comme sans doute il eut aimé l’y discerner, ce qu’il aurait fallu de « grâce ». au sens .pascalien du mot, pour contrebalancer la vieille influence de M. Renan, et s’incliner devant cette transcendance. Mais, avec respect, avec affection, Barrès abordait ces dogmes à leur seconde étape, à cette étape ou ils avaient si profondément imprégné l’âme française qu’ils en étaient devenus inséparables : il les ressaisissait dans notre immanence au lieu de ressaisir leurs attaches dans l’au-delà.

Et c’était, cent, ans après Lamennais, une autre nuance de traditionnalisme — un traditionnalisme où se voilait le caractère transcendant de nos rapports avec le divin et l’absolutisme de la vérité religieuse, un traditionnalisme qui, dans le temps comme dans l’espace, professait une déférence émue pour toutes les formes de la religiosité, quel qu’en fût le contenu. En son livre : Jugements, au nom des droits souverains du christianisme, Henri Massis s’inquiétait.

Maurice Barrès n’escomptait pas que cette façon de traditionnalisme pût être une discipline susceptible de le conduire, ou de conduire d’autres âmes, à la foi de l’église ; mais dans ce thomisme même qui offrait à la jeune génération catholique des assises de pensée singulièrement différentes de celles qu’offrait la philosophie d’Ernest Renan, n’y avait-il pas certains élans de charité intellectuelle, que ce traditionnalisme même était capable d’aimer ? Charité pour tous ceux qui détiennent quelque parcelle de vérité, pour tous ceux qui aspirent, pour tous ceux qui cherchent, charité pour le besoin de Dieu, lors même qu’il demeure un besoin mal satisfait. Assurément, il devait plaire à Maurice Barrés que l’Église réputât possibles, dans les religions dites incomplètes ou fausses, certains miracles par desquels Dieu récompenserait les âmes de ce qu’elles avaient de bonne volonté, de confiance en lui.

En définitive, quelque extérieures au catholicisme qu’aient été ses positions de penseur, trois lignes que lui consacrait, en 1908, M. Henri Bremond, devaient être précisées et justifiées par son œuvre des quinze dernières années : « Si le vingtième siècle, pronostiquait M. Bremond, doit avoir son génie du catholicisme, ni les artistes, ni les docteurs, ne s’étonneront de lire, à la première page d’un pareil livre, le nom de M. Barrès. »

Ses récents rapports en faveur des missionnaires sont un hommage à la vertu civilisatrice du christianisme, c’est-à-dire à la supériorité effective de cette culture religieuse sur d’autres formes de culture, accréditées sous d’autres latitudes par la fidélité, de la terre et par la voix des morts. « Le christianisme, écrivait-il à M. Jean-Jacques. Brousson, le 24 octobre dernier, a fourni à l’Occident la plus belle et la plus saine des formules pour quelque chose d’éternel qu’il y a dans nos êtres. » Ainsi parlait, dans cette lettre que vient de publier Excelsior, Maurice Barrès, liturgiste de sa terre natale ; mais Maurice Barrès député demandait à ses collègues de prendre les mesures nécessaires pour que cette formule de l’Occident pût être annoncée à l’Orient et aux régions équatoriales par des missionnaires de France. Il est permis de penser qu’un pareil vœu recelait un commencement d’hommage au caractère universel, au caractère absolu, de cette vérité religieuse dont il tenait à multiplier les apôtres. Il disait, en terminant sa lettre, à M. Brousson : « J’aime l’Église et je suis du Christ. » Et ce serait sans doute demander beaucoup plus que le Christ, d’épiloguer plus longuement sur la façon qu’il avait d’ « être de Lui ».

Georges Goyau

Nombre de pages : 152.

Prix (frais de port inclus) : 21 €.

Commander ou se renseigner à l’adresse ci-après : B2M – Belle-de-Mai Éditions : commande.b2m_edition@laposte.net ■