Ce long entretien à notre avis fort intéressant est paru dans l’édition du Figaro de ce lundi. Nous le livrons tel quel, sans commentaire pour l’instant, à la réflexion des lecteurs de Je Suis Français. On peut bien sûr en débattre si on le souhaite.

Ce long entretien à notre avis fort intéressant est paru dans l’édition du Figaro de ce lundi. Nous le livrons tel quel, sans commentaire pour l’instant, à la réflexion des lecteurs de Je Suis Français. On peut bien sûr en débattre si on le souhaite. ![]()

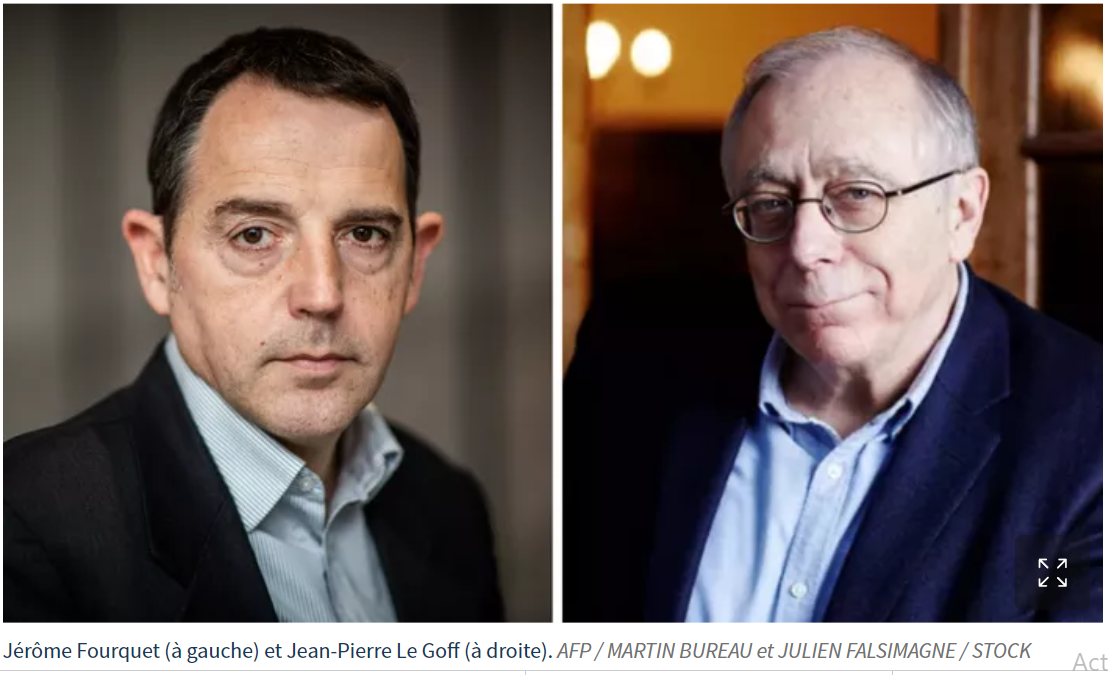

GRAND ENTRETIEN – Évoquer la France d’hier pour comprendre celle de demain et ausculter notre présent : c’est la tâche à laquelle se sont attelés Jérôme Fourquet et Jean-Pierre Le Goff dans le cadre des « rencontres du Figaro ».

![]() Dans les meetings du Rassemblement national, les slogans ne sont pas « on veut des sous » mais « on est chez nous ». Et la même dynamique est à l’œuvre partout en Europe.

Dans les meetings du Rassemblement national, les slogans ne sont pas « on veut des sous » mais « on est chez nous ». Et la même dynamique est à l’œuvre partout en Europe. ![]()

LE FIGARO. – Vous avez publié, Jean-Pierre le Goff, La France d’hier il y a cinq ans et cette année vous poursuivez cette plongée dans le passé avec Mes années folles (Robert Laffont). Aujourd’hui, que reste-t-il de la France d’hier ?

Jean-Pierre LE GOFF. – Pas grand-chose, répondrais-je spontanément. Mais encore faut-il s’entendre sur ce qu’on appelle la France d’hier et de quelle période historique au juste il est question. La France d’hier dont je parle est celle de la seconde moitié du XXe siècle, des années 1950 et 1960, en sachant qu’entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et les années 1960, il s’est produit une modernisation rapide du pays qui l’a profondément transformé.

Jean-Pierre LE GOFF. – Pas grand-chose, répondrais-je spontanément. Mais encore faut-il s’entendre sur ce qu’on appelle la France d’hier et de quelle période historique au juste il est question. La France d’hier dont je parle est celle de la seconde moitié du XXe siècle, des années 1950 et 1960, en sachant qu’entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et les années 1960, il s’est produit une modernisation rapide du pays qui l’a profondément transformé.

Pour le dire de façon schématique, au lendemain de la guerre, la France reste encore un pays rural avec des traditions ancestrales, des valeurs de stabilité et de modération liées à la civilisation paysanne. Le christianisme continue d’imprégner la société et le catholicisme demeure la religion de la grande majorité des Français. Il existe également un mouvement ouvrier dynamique et structuré avec ses syndicats, ses associations d’entraide et d’éducation populaire, au sein duquel dominent le parti communiste et la CGT. Au tournant des années 1950 et 1960, la France entre dans une nouvelle étape de la modernité marquée par le développement de la société de consommation, des loisirs et de ce qu’on appelle alors les « mass medias ».

La France d’hier, celle des années 1950-1960, c’est celle qui reste encore liée à une histoire ancestrale et qui, en même temps, se modernise rapidement pour aboutir à une nouvelle société qui va entraîner sur une échelle de masse des changements de mentalités et de comportements dans les domaines de la consommation, des loisirs et des mœurs. L’acquisition de nouveaux biens de consommation, la valorisation de la vie privée et des loisirs comme lieux de l’épanouissement participent d’un individualisme hédoniste qui se développe dès cette époque et commence à mettre en question la centralité du travail et la solidité des appartenances et des engagements collectifs. C’est précisément dans ce contexte de bouleversement rapide de la société française et de l’allongement de la scolarité que va se développer le « peuple adolescent » (expression que j’emprunte à Paul Yonnet). On ne comprend rien à mai 68 et à la révolution culturelle qui va suivre sans prendre en compte cette nouvelle situation historique dans l’ensemble de ses aspects. N’est-ce pas de cette France-là que nous avons hérité ?

Jérôme Fourquet, votre livre s’appelle La France d’après . Philippe de Villiers en 2005 disait « la France d’après, c’est la France d’après la France »…

Jérôme FOURQUET. – Nous sommes encore en France, il subsiste encore un certain nombre de vestiges de ce pays décrit par Jean-Pierre Le Goff, mais s’est ajouté, comme sur une toile bigarrée, toute une série d’ingrédients absolument nouveaux. Toutes les évolutions évoquées se sont accélérées depuis une trentaine d’années. La centralité du travail était encore valide dans les têtes au début des années 1990. Lorsque l’Ifop interroge les Français à cette époque, 60% d’entre eux disent que le travail est très important dans leur vie, contre 31% pour les loisirs. Aujourd’hui, 21% des Français considèrent que le travail est très important dans leur vie, et on est passé à 42% sur la thématique des loisirs. Nous sommes dans un moment tectonique où de vieilles plaques survivent, et de nouvelles émergent, ce qui donne ce paysage kaléidoscopique. Un autre changement majeur réside dans l’accroissement spectaculaire des influences culturelles étrangères, et notamment l’américanisation du pays qui s’est manifestée en profondeur dans tous les tissus de la société. Ce processus initié dès les années 1950 s’est surmultiplié pour aboutir à un produit totalement inédit que j’appelle La France d’après.

Jérôme FOURQUET. – Nous sommes encore en France, il subsiste encore un certain nombre de vestiges de ce pays décrit par Jean-Pierre Le Goff, mais s’est ajouté, comme sur une toile bigarrée, toute une série d’ingrédients absolument nouveaux. Toutes les évolutions évoquées se sont accélérées depuis une trentaine d’années. La centralité du travail était encore valide dans les têtes au début des années 1990. Lorsque l’Ifop interroge les Français à cette époque, 60% d’entre eux disent que le travail est très important dans leur vie, contre 31% pour les loisirs. Aujourd’hui, 21% des Français considèrent que le travail est très important dans leur vie, et on est passé à 42% sur la thématique des loisirs. Nous sommes dans un moment tectonique où de vieilles plaques survivent, et de nouvelles émergent, ce qui donne ce paysage kaléidoscopique. Un autre changement majeur réside dans l’accroissement spectaculaire des influences culturelles étrangères, et notamment l’américanisation du pays qui s’est manifestée en profondeur dans tous les tissus de la société. Ce processus initié dès les années 1950 s’est surmultiplié pour aboutir à un produit totalement inédit que j’appelle La France d’après.

D’une France l’autre, la première ligne force c’est le bouleversement du tissu éducatif…

J.-P. L.G. – Le bouleversement du tissu éducatif sur plus d’un demi-siècle me paraît être un élément clé pour comprendre le malaise dans lequel on vit aujourd’hui. Par tissu éducatif, je n’entends pas simplement l’école qui joue un rôle décisif, mais aussi le terreau social et culturel dans lequel on a été élevé et éduqué qui permet de se socialiser et d’acquérir une morale commune. Dans ce cadre, la famille, les liens tissés au sein des lieux d’habitation et dans le travail jouent un rôle essentiel. Ce tissu éducatif – avant tout la famille et l’école qui sont des vecteurs essentiels de la transmission – a été mis à mal par la révolution culturelle soixante-huitarde. Les réseaux sociaux constituent un nouveau facteur technologique très important, mais ils s’insèrent dans un terreau éducatif déstructuré, d’où leur impact démultiplié.

Au regard de la situation présente, les différences de génération et de situation sont manifestes. La génération soixante-huitarde qui s’est révoltée était encore une génération du livre. Elle était composée, au moins pour sa partie la plus cultivée, d’héritiers rebelles. Elle avait été instruite sur une base humaniste où les lettres et les arts, la philosophie, l’histoire tenaient une place importante. Le développement du livre de poche permettait un accès à nombre de romans classiques et nouveaux. Dans mon livre, je parle de « bouillon de cultures » avec des auteurs divers, de grands écrivains et des philosophes mais aussi toute une littérature de la révolte et de la révolution où se mêlaient les anarchistes, les surréalistes, les idéologies léninistes et maoïstes, en passant par Che Guevara et d’autres moins connus.

D’autre part, dans les années 1960 et au début des années 1970, nous étions encore dans la période des Trente Glorieuses portées par une dynamique de progrès et des « lendemains qui chantent ». D’où un nihilisme actif – dans le sens de renversement des valeurs –, irresponsable mais plutôt joyeux, pour paradoxal que cela puisse paraître aujourd’hui. Dans une société devenue permissive où le présent et l’avenir ne semblent plus portés par une dynamique historique, les révoltes du nouveau peuple adolescent apparaissent désormais banalisées et sombres.

Jérôme Fourquet, vous diriez que le nouveau peuple adolescent n’est pas une génération du livre mais une génération de l’image, peut-être même du clip ?

J. F. – Aujourd’hui les adolescents de l’époque ont vieilli et cette culture juvénile a irrigué l’ensemble de la société française. Tout cela commence au début des années 60 avec le surgissement de la télévision qui va se traduire, selon l’historien Jean-Francois Sirinelli, par « un changement de bain anthropologique ». Pendant très longtemps, explique-t-il, les Français se sont couchés tôt, avant de découvrir la télévision. Le bain culturel commun façonné et constitué par ce qu’il appelle le fluide scolaire, n’était pas concurrencé par d’autres types de culture. Ainsi, des références communes littéraires et livresques ont irrigué toute la société française de la fin du XIXe siècle jusqu’aux années 50-60. On a ensuite basculé dans autre chose. Nous sommes les enfants de cette grande bascule. Désormais des références dans le langage courant, y compris dans le langage de nos leaders d’opinion, prennent racine dans cette espèce de pop culture apparue progressivement. On entend souvent « on n’est pas au pays des bisounours » ; un ministre de l’Économie nous parle de « gloubi boulga » à l’Assemblée nationale. Les références à Star Wars sont omniprésentes. Le peuple adolescent a vieilli et leurs petits enfants ont ingurgité ces références qui se sont de surcroît mondialisées. Mentionnons par exemple le rôle de Disney, qui façonne assez largement les imaginaires communs. Quand on interroge les 18-35 ans sur leurs pratiques culturelles, 75% d’entre eux déclarent être allés au moins une fois dans leur vie à Disneyland. On voit combien notre référentiel a été profondément transformé, et comment le monde du livre s’est progressivement effacé.

Une autre notion vous réunit. Celle de la « déglingue »…

J.-P. LG. – J’emploie le mot de « déglingue » pour désigner des nouvelles formes de précarité et de déstructuration anthropologique. Celles-ci ne se confondent pas avec les phénomènes de pauvreté passée où l’on pouvait en travaillant, dans des conditions souvent difficiles, gagner faiblement de quoi vivre et nourrir sa famille. On pouvait être pauvre en gardant l’estime de soi et l’on demeurait ancré dans des rapports collectifs de solidarité et d’entraide liés à l’appartenance de classe et aux lieux d’habitation. Ces appartenances rendaient le monde familier et humain et ces « petites patries » s’emboîtaient dans la grande que constituait la nation. Qu’en est-il aujourd’hui ?

La déstructuration du tissu éducatif, de la famille et de l’école, l’érosion du sentiment d’appartenance à la collectivité nationale combinées au développement du chômage de masse ont entraîné des phénomènes de désaffiliation et de déstructuration identitaire.

Dans ce cadre déculturé et déglingué dans lequel sont élevées de nouvelles générations, le langage colle aux affects et aux pulsions. Ce qui peut donner lieu à des passages à l’acte et des meurtres sans qu’il y ait conscience de leur gravité, avec un sentiment de non-culpabilité qui déconcerte policiers et éducateurs. Ce phénomène touche aujourd’hui la France entière. Il n’épargne pas les villages comme le montre le meurtre terrifiant de Thomas sauvagement poignardé à Crépol.

Il y a une grande difficulté à gauche pour aborder cette réalité dans la mesure où elle demeure prisonnière d’une grille de lecture économique et sociale qui méconnaît ou dénie la dimension anthropologique et identitaire. Les conditions sociales n’expliquent pas tout et l’interrogation : « Comment a-t-on pu on en arriver là ? » reste sans véritable réponse.

J. F. – À la fin des années 1990, l’Insee nous disait que 10% des familles avec enfants étaient des familles monoparentales ; on est aujourd’hui à 25%. Il y a donc une accélération très spectaculaire de la déstructuration de la cellule familiale et de cette « déglingue ». Des jeunes qui ont pu grandir dans ce genre d’environnement sont arrivés en âge d’avoir des enfants et le processus s’est emballé. On rencontre d’ailleurs en creux le phénomène des familles monoparentales dans deux épisodes de notre histoire récente. Au moment de la crise des Gilets jaunes d’abord, on avait beaucoup de représentants de familles monoparentales sur les ronds-points. Et quand les gilets jaunes se sont mis rédiger des cahiers de doléance, la deuxième revendication après la suppression de la taxe sur les carburants, c’était d’assurer le paiement des pensions alimentaires. Dans les réponses apportées à la crise des gilets jaunes, le gouvernement a d’ailleurs intégré une loi qui fait qu’aujourd’hui c’est la caisse d’allocations familiales qui paie la pension alimentaire et va se retourner contre le père indélicat. La monoparentalité est devenue un enjeu de politique publique. On a ensuite retrouvé ce sujet l’été dernier avec les émeutes, quand le ministère de la Justice a sorti des statistiques nous indiquant que 60% des jeunes interpellés étaient issus de ce type de familles.

Mais la déglingue procède aussi d’un autre phénomène à savoir le développement d’une nouvelle matrice éducative, celle de l’enfant-roi. On a retrouvé à l’Ifop une enquête de 1973 demandant aux enseignants s’ils arrivaient systématiquement, la plupart du temps ou difficilement, à obtenir le silence et la discipline dans leur classe. À l’époque, 60% des enseignants disaient n’avoir aucun problème. Aujourd’hui, ce taux est tombé à 30%. Les enseignants ne sont certes plus les mêmes, mais les publics en face ont également changé. Leurs élèves n’ont pas du tout été structurés et préparés par la cellule familiale dans les mêmes conditions, y compris psychologiques et affectives, que les générations précédentes. L’enfant roi, arrivé à l’âge de l’adolescence, va ensuite rentrer dans une société de loisirs, qui est aussi une société de consommation où on va lui dire matin, midi et soir qu’il est un client roi. McDo proclamant « venez comme vous êtes », il n’y a donc pas besoin de faire d’efforts. L’Oréal scandant « parce que vous le valez bien ». Tout cela nourrit un sentiment de narcissisme et de toute puissance chez le consommateur et donc le citoyen.

Mais dans cette société du client-roi, on ne peut, hélas, pas tout s’offrir et tout se payer, ce qui génère une frustration immense. Or les mécanismes de gestion de la frustration qui sont intégrés dès le plus jeune âge fonctionnent moins bien. Le fait que des expressions comme le « pétage de plombs » ou le « pétage de câble » soient omniprésentes dans le discours n’est pas anodin. On n’arrive plus à prendre sur soi. L’expression « pétage de câble » vient de la marine : quand un bateau est amarré à un câble trop tendu, ce dernier finit par se rompre et le navire part alors à la dérive. Ce pétage de câble est symptomatique de l’érosion du « process de civilisation » (décrit par Norbert Elias) qui se nourrit aussi de la « déglingue ».

Certaines professions sont soumises au quotidien à cette érosion de la civilité ; on le voit dans toutes les administrations de guichet avec le personnel en « front office », à qui on apprend par des stages à essayer de gérer l’agressivité d’une partie des clients ou usagers. C’est également le cas des médecins ; on a aussi intégré des services de sécurité et des vigiles dans les urgences des hôpitaux puisque la capacité à prendre sur soi va moins de soi aujourd’hui qu’hier. Quasiment toutes les corporations ont mis en place des procédures pour tenter de juguler ce type de violences, verbales ou physiques.

Quelle place donner au phénomène migratoire qui depuis les années 1980 a transformé notre société. Une place « centrale » comme le dit Marcel Gauchet, ou plus relative comme l’affirme le professeur au Collège de France François Héran ?

J.-P. LG. – La question migratoire est centrale parce qu’elle condense un certain nombre de problèmes qui sont au cœur du malaise français. Tout d’abord, elle pose avec acuité le problème du discrédit du politique, de l’incohérence et de l’écart entre les belles paroles et les actes. L’incapacité à contrôler ses frontières et à réguler les flux migratoires met en question l’autorité de l’État et la crédibilité de la puissance publique. Dans ce domaine comme dans d’autres, les citoyens ont de plus en plus le sentiment que la France a perdu la maîtrise de son destin et que les règles édictées par l’Union européenne y sont pour beaucoup.

À cela s’ajoute le phénomène culturel que constitue, qu’on le veuille ou non, le choc des cultures et des civilisations concernant la séparation du politique et du religieux, la compréhension et l’adhésion au modèle républicain, l’égalité des hommes des femmes dans la société… L’immigration non contrôlée conduit à des situations d’errance et à une forme de « no man’s land anthropologique », pour reprendre une expression d’Emmanuel Todd dans Le destin des immigrés (1994). C’est sur ce terrain anthropologique en morceaux que l’islamisme peut se greffer comme une forme de restructuration communautariste marquée par le ressentiment et la haine envers notre culture et notre civilisation. Ce qui peut déboucher sur le fanatisme et le terrorisme.

Enfin, le phénomène migratoire pose un problème géopolitique, celui du rapport avec, entre autres, le continent africain et les pays qui se servent du phénomène migratoire comme moyens de chantage et de pression vis-à-vis de l’Europe et de la France.

J’attends de l’État et des politiques des réponses claires sur l’ensemble de ces questions, faute de quoi les contradictions et les conflits autour de la question migratoire ne peuvent que s’exacerber.

J. F. – L’immigration est un ingrédient majeur de cette métamorphose et elle a des conséquences politiques tout à fait significatives. Si on regarde l’évolution des porteurs de prénoms arabo-musulmans en France parmi les nouveau-nés, dans la France d’avant le début des années 1960, cela représentait 0%. En 1960, avec l’appel à une main-d’œuvre immigrée pour faire tourner les usines des Trente Glorieuses et la fin de la guerre d’Algérie, on atteint 1% des nouveau-nés. Aujourd’hui, on est à 21%. Dans l’histoire de France, des évolutions démographiques de ce type sont tout à fait rarissimes. Le poids de cette population issue de l’immigration a contribué à la métamorphose de la société française et d’un certain nombre de nos territoires. Le débat politique et médiatique revient sans cesse sur cette question et cela participe du bruit de fond qui nourrit un certain nombre de dynamiques électorales. En France, cette dynamique est assez visible : c’est la montée en puissance du vote pour le Rassemblement national qui se nourrit à la fois de problématiques économiques et sociales, mais qui a pour carburant historique la question de l’identité. Dans les meetings du Rassemblement national, les slogans ne sont pas « on veut des sous » mais « on est chez nous ». Et la même dynamique est à l’œuvre partout en Europe. Qu’on le veuille ou non, c’est aujourd’hui un enjeu politique de première importance. Comment pourrait-il en être autrement compte tenu de l’ampleur des phénomènes qui sont à l’œuvre et de la vitesse avec laquelle ils se sont produits ?

Faut-il craindre que ces fractures mènent à l’affrontement ?

J.-P. L.G. – Ce n’est pas impossible mais il faut se méfier de l’utilisation inconsidérée et démagogique de la notion de guerre civile. Il s’agit de la pire des guerres impliquant non seulement la haine mais des affrontements armés et sanglants entre des camps délimités. Comme l’écrivait Bernanos à propos de la guerre d’Espagne : « La tragédie espagnole est un charnier. » Heureusement, nous n’en sommes pas là et je ne tiens pas à ce que mon pays en arrive à une telle situation. La France a connu des guerres civiles et des insurrections : la Révolution française, les journées de juin 1848, la Commune, les affrontements entre les Résistants et la milice de Vichy et les collaborateurs… On pourrait également ajouter ce qui s’est passé en Algérie avec la tentative de putsch des généraux et l’OAS… Il y a aujourd’hui des attentats terroristes islamistes, des affrontements très violents avec les forces de l’ordre, des émeutes dans les banlieues, des affrontements meurtriers entre trafiquants de drogue et entre des bandes de jeunes, des incivilités et des violences contre les représentants des institutions… Cela fait beaucoup et témoigne de la dégradation, de l’insécurité et du climat délétère qui règnent dans le pays, mais ces phénomènes distincts ne s’agrègent pas en un tout et ne débouchent pas sur des affrontements de masse sanglants entre une partie de la population contre une autre.

Plutôt que de parler de guerre civile, je suis beaucoup plus soucieux des faiblesses internes de la démocratie et de l’état du pays, puisque c’est à l’intérieur de cette France morcelée que se développent des foyers de violence et des émeutes. La notion de guerre civile doit être maniée avec précaution et je n’entends pas mettre de l’huile sur le feu. Il appartient à l’État républicain d’exercer avec la plus grande fermeté sa répression et sa violence légitime, sous peine de perdre toute crédibilité et de voir le pays s’enfoncer un peu plus dans la division, le délitement et le chaos.

J. F. – La guerre civile existe aujourd’hui à l’état de spectre. On fait souvent un parallèle historique en parlant de « libanisation » du pays. Si vous reprenez l’histoire de la guerre civile au Liban, on avait des factions chrétiennes, des factions musulmanes et palestiniennes, et tout cela était structuré avec des blocs armés qui s’affrontaient. En France, nous n’en sommes pas là, loin s’en faut, même si on a connu la plus intense vague terroriste de notre histoire contemporaine. Le but des auteurs de ces attentats était justement de faire basculer la société française dans une guerre civile sur une base ethnique et communautaire. Mais la société française a fait preuve de résilience, elle n’est pas sortie des rails, alors même que nous avons essuyé des attentats traumatisants.

Le sous-jacent dans notre histoire, ce n’est pas le Liban, mais bien la guerre d’Algérie. Or c’était d’une tout autre nature que ce que nous vivons actuellement. Le FLN avait découpé l’Algérie en 6 Wilayas. Et la Wilaya 7 désignait la métropole. Elle avait été organisée dans la communauté algérienne de l’Hexagone, au début uniquement pour collecter de l’argent et essayer de récupérer des armes pour soutenir les maquis en lutte en Algérie. Mais face à la pression militaire exercée dans ces maquis, la direction stratégique du FLN décida que la Wilaya 7 devait à son tour porter le feu et le fer pour déstabiliser la société française. En 56-57, des campagnes d’attentats terroristes spectaculaires ont été organisées. Et on était à des années-lumière de ce qu’on a vécu à la fois au moment des attentats terroristes et au moment des émeutes. On estime que la Wilaya 7, à la fin de la guerre d’Algérie, disposait en France de plusieurs dizaines de milliers de militants et de plusieurs milliers de combattants armés. On n’a jamais connu ça dans les épisodes récents.

L’idée n’est pas de minimiser ce qui s’est passé l’été dernier au moment des émeutes : 500 quartiers à feu et à sang, un bilan matériel et humain beaucoup plus lourd que les émeutes de 2005, alors que la période émeutière a été plus courte, avec près de 800 membres des forces de l’ordre blessés, des centaines de millions d’euros de dégâts. Mais nous n’avons pas vu de mouvement organisé répondant à un mot d’ordre. On parle souvent de guerre civile sur une base communautaire ou ethnique, mais il n’y avait aucune référence à l’islam, aucun drapeau étranger brandi par ces émeutiers, qui s’en sont pris à la fois à des symboles de l’État – les mairies, les écoles – mais également aux supérettes, aux bureaux de tabac et aux McDonald’s. On est donc sur autre chose que des ferments de guerre civile.

Si on reste sur ces quartiers, on constate que la géographie des émeutes se superpose assez bien à celle du trafic de drogue aujourd’hui, qui lui pour le coup se structure. En 30 ans, les choses ont considérablement évolué ; il y a un monde entre la réalité de la société française décrite par le film La Haine (1995), et Bac nord (2020). L’usage des armes à feu et des mortiers d’artifice, l’ampleur des moyens financiers, la violence utilisée, le nombre de quartiers concernés : tout ça n’a plus rien à voir. Dans notre histoire contemporaine, le monopole de la violence légitime de l’État n’a quasiment jamais été contesté sur notre territoire. Or aujourd’hui dans ces quartiers on demande leur carte d’identité aux résidents, des check-points sont installés nuit et jour ; une fois que les policiers ont fini leurs descentes ce sont les dealers qui reprennent immédiatement le contrôle de ces territoires. Ils le font aussi dans une stratégie de conquête des cœurs et des esprits. Par exemple, cet été à Cavaillon, des dealers ont installé une piscine gonflable et un toboggan pour gagner la bienveillance des habitants et prendre petit à petit prise sur le quartier. Je ne pense donc pas que nous soyons à la veille d’une guerre civile, mais nous avons des problèmes sécuritaires extrêmement sérieux, que notre État n’a jamais eu à affronter dans notre histoire contemporaine.

Vos travaux à l’un et l’autre montrent ce que fut et ce que n’est plus le catholicisme comme élément de la vie sociale dans la société française. L’empreinte chrétienne de notre pays est-elle selon vous amenée à s’effacer totalement ?

J.-P. L.G. – Les propos d’un curé de Normandie que j’ai rencontré lors de l’enterrement de ma mère me paraissent résumer un certain état du catholicisme : « On sème des graines sur du ciment en espérant que les petits oiseaux vont pouvoir les cueillir. » Antérieurement, la région était imprégnée par le catholicisme qui accompagnait les différentes étapes de la vie : la naissance avec le baptême, la jeunesse avec la première communion, l’entrée dans l’adolescence avec la confirmation et la communion solennelle, l’âge adulte avec le mariage, et enfin l’extrême-onction donnée aux mourants. À partir des années 1960, ces sacrements et ces rituels ont commencé à s’éroder et la révolution culturelle soixante-huitarde a accéléré le mouvement.

Cela a abouti à une déculturation alors que le christianisme a imprégné depuis des temps ancestraux la France et l’Europe. Les jeunes générations déchristianisées qui font des études d’art et de littérature, par exemple, peuvent être amenées à relire la Bible pour interpréter les œuvres qui ont profondément marqué notre histoire mais dont ils ignorent les références.

Plus fondamentalement, avec la déculturation chrétienne c’est toute une conception de la condition humaine qui peut paraître en voie d’extinction. Cette conception était marquée, entre autres, par l’affrontement à notre finitude, à la souffrance et au tragique de notre condition, sans que pour autant ceux-ci aient le dernier mot.

Cette conception va à l’encontre d’un air du temps individualiste et hédoniste qui entend effacer le tragique et la mort de son horizon. Par-delà sa signification proprement théologique, la notion de « péché originel » remettait en question l’idée d’une bonté toute naturelle et d’un mal extérieur au cœur humain. Elle signifiait à sa manière que l’être humain porte en lui une part sauvage qu’on ne saurait prétendre éradiquer. Je ne peux m’empêcher de relier le désarroi et l’angélisme qui se sont manifestés face aux attentats islamistes avec cette déculturation chrétienne qui a versé dans le sentimentalisme et l’humanitaire.

Sur ce terrain déculturé se sont développées des nouvelles formes de religiosité diffuse qui entendent répondre à leur manière au désarroi et au narcissisme de l’individualisme contemporain. Je résumerai ce dernier de la manière suivante : « Être bien dans son corps et dans sa tête dans un rapport réconcilié avec soi-même, avec les autres et avec la nature, et si possible mourir en bonne santé… »

L’écologisme fait entendre une petite musique qui participe de ces spiritualités diffuses : « Nous sommes un élément d’un grand tout. » La spécificité et la dignité première de l’être humain dans son rapport à l’animal et à la nature sont subrepticement mises en question.

Tout cela va-t-il déboucher sur une nouvelle religion ? Je n’en suis pas sûr. Nietzsche parlait de la venue possible, avec la « mort de Dieu », d’une religion athée à la Bouddha qui ferait bon marché des différentes confessions. Les nouvelles formes de religiosité diffuses n’ont pas de dogmes et ne font pas nécessairement référence à une transcendance ; elles puisent dans les différentes religions et les sagesses antiques pour composer une sorte de patchwork spirituel dans laquelle chacun peut être amené à puiser ce qui lui convient le mieux et à composer son propre menu spirituel, l’important en l’affaire étant un fort et bon ressenti individuel.

Je terminerai par une citation de Libres enfants de Summerhill, un livre clé du gauchisme culturel soixante-huitard en matière d’éducation libertaire et d’autogestion appliquée aux enfants. Son contenu apparaît prophétique : « Un jour les jeunes n’accepteront plus la religion est les mythes désuets d’aujourd’hui. Quand la nouvelle religion viendra, elle rejettera l’idée que l’homme est né dans le péché. La nouvelle religion rejettera l’antithèse du corps et de l’esprit ainsi que la culpabilité de la chair. Elle saura qu’un dimanche passé à se baigner est plus sacré qu’un dimanche passé à chanter des cantiques. »

J. F. – On peut faire le diagnostic de l’effondrement de cette matrice catholique en travaillant sur trois strates successives. La première, quand on s’intéresse à une religion, c’est la pratique. En 1960, avant Vatican II, une enquête de l’Ifop nous apprend que 35% des Français allaient à la messe tous les dimanches. Aujourd’hui, on est tombé à 3 ou 4%. Et à la disparition du public répond l’effondrement des effectifs de l’encadrement religieux en 20 ans. Le nombre de religieux en France est passé de 66.000 en 2000 à 18.000 l’année dernière. On a perdu les deux tiers des effectifs. Sur vingt ans, les prêtres diocésains sont passés de 24.000 à 12.000.

Seconde strate, au niveau de l’influence culturelle, la matrice catholique et judéo-chrétienne allait, à une certaine époque, jusqu’à conditionner le choix des prénoms qui étaient donnés aux enfants. Le prénom Marie est ainsi donné à 20% des petites filles en 1900, contre… à 0,3% d’entre elles aujourd’hui. Autre illustration de l’effacement du référentiel chrétien : quand on demande aux Français quelle est la signification de l’Assomption, on a 80% de « ne sais pas » ou de réponses erronées aujourd’hui. Troisième niveau qui en dit encore plus long sur la profondeur de cette dislocation de la matrice : le niveau anthropologique. Les rites funéraires sont révélateurs par exemple. Dans le sillage de Vatican II, l’Église a arrêté au milieu des années 60 d’interdire la pratique de la crémation. Cela a mis un peu de temps à se développer : en 1980, seulement 1% des sépultures donnent lieu à une crémation. Aujourd’hui, on est à 40%.

Face à ce vide spirituel qui s’est créé du fait de l’effondrement de la matrice catholique, comment les choses se réorganisent-elles ? Quand on demande aux Français si les questions de spiritualité les intéressent, on a schématiquement deux France : 50% des Français répondent par la négative ; mais 50% de la population est travaillée par ces sujets, dont 14 à 15% affirmant que cela les questionne énormément. Sauf que, la « marque leader » s’étant effondrée sur le marché de la spiritualité, il y a un vide immense. Sur ce vide, de nouvelles offres ont émergé au cours des dernières décennies. Pas tant l’islam, qui s’adresse prioritairement à des publics issus de l’immigration, mais deux grandes familles d’offres spirituelles ont émergé. La première est très structurée et « packagée », c’est l’essor des courants évangéliques : on crée en France à peu près une nouvelle église évangélique toutes les semaines. Un autre type d’offre, plus déstructurée, correspond beaucoup à l’air du temps : ce sont des types de spiritualités très plastiques comme le bouddhisme, mais aussi le yoga, qui se pratiquent à la carte et de manière très syncrétique. ■