PAR MATHIEU BOCK-CÔTÉ.

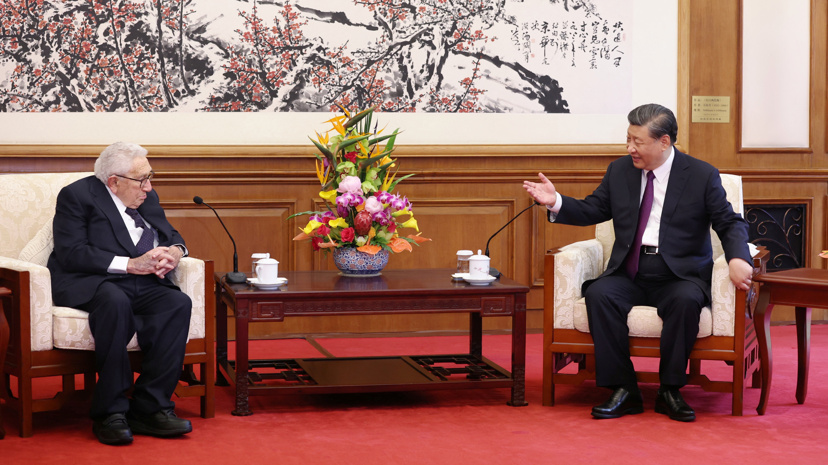

![]() COMMENTAIRE – Les héritiers de Maurras, c’est à dire de Kiel et Tanger, de Bainville, c’est à dire des Conséquences politiques de la paix, et de Vergennes, c’est à dire de toute la grande tradition diplomatique française, feraient bien, nous semble-t-il, de poursuivre, selon leurs moyens, et d’actualiser, les réflexions et les travaux relevant de cette filiation où l’Action Française, jadis a excellé et montré la voie. Les articles de politique étrangère quotidiens de Jacques Bainville étaient lus par le haut personnel politique en tout premier lieu, chaque matin. Et si l’on y regarde bien, il est piquant de remarquer que la ligne politique de Bainville a fini par devenir, à travers le temps, du moins dans tous ses aspects les plus positifs, la politique extérieure de la France de de Gaulle à nos jours… Et lorsqu’elle s’en est éloignée, ce fut, toujours, au détriment de la France. Sur la scène du monde, se joue en effet, notre destin. Les errements du macronisme ne relèvent que d’une trajectoire du déclin. Mathieu Bock-Côté analyse, à notre avis, dans l’ensemble fort bien, comment Henry Kissinger, de culture européenne, a incarné, au sein d’une nation par nature universaliste, la tradition d’équilibre et de réalisme de l’ancienne Europe. Et sans-doute, avec le réveil des nations, des empires et des civilisations différenciées, voire opposées, de l’Europe et du monde à venir. Rompant avec l’universalisme et le mondialisme illusoires, Mathieu Bock-Côté écrit ici un article des bons jours. Qui écarte justement, d’une phrase, les illusions démo-libérales, européistes, mondialistes et droitières encore en vogue à Paris. Par bonheur, Mathieu Bock-Côté est québécois Cet article est paru dans Le Figaro de ce samedi matin 2 décembre.

COMMENTAIRE – Les héritiers de Maurras, c’est à dire de Kiel et Tanger, de Bainville, c’est à dire des Conséquences politiques de la paix, et de Vergennes, c’est à dire de toute la grande tradition diplomatique française, feraient bien, nous semble-t-il, de poursuivre, selon leurs moyens, et d’actualiser, les réflexions et les travaux relevant de cette filiation où l’Action Française, jadis a excellé et montré la voie. Les articles de politique étrangère quotidiens de Jacques Bainville étaient lus par le haut personnel politique en tout premier lieu, chaque matin. Et si l’on y regarde bien, il est piquant de remarquer que la ligne politique de Bainville a fini par devenir, à travers le temps, du moins dans tous ses aspects les plus positifs, la politique extérieure de la France de de Gaulle à nos jours… Et lorsqu’elle s’en est éloignée, ce fut, toujours, au détriment de la France. Sur la scène du monde, se joue en effet, notre destin. Les errements du macronisme ne relèvent que d’une trajectoire du déclin. Mathieu Bock-Côté analyse, à notre avis, dans l’ensemble fort bien, comment Henry Kissinger, de culture européenne, a incarné, au sein d’une nation par nature universaliste, la tradition d’équilibre et de réalisme de l’ancienne Europe. Et sans-doute, avec le réveil des nations, des empires et des civilisations différenciées, voire opposées, de l’Europe et du monde à venir. Rompant avec l’universalisme et le mondialisme illusoires, Mathieu Bock-Côté écrit ici un article des bons jours. Qui écarte justement, d’une phrase, les illusions démo-libérales, européistes, mondialistes et droitières encore en vogue à Paris. Par bonheur, Mathieu Bock-Côté est québécois Cet article est paru dans Le Figaro de ce samedi matin 2 décembre. ![]()

CHRONIQUE – Diplomate d’origine allemande Henry Kissinger situait existentiellement l’Amérique dans la civilisation européenne. Si cela relevait de l’évidence jusqu’aux années 1990, les États-Unis ont ensuite basculé dans une vision post-occidentale de leur passé comme de leur présent et de leur avenir.

Ils furent nombreux à s’avouer surpris de la mort de Henry Kissinger, à cent ans, cette semaine. L’homme était à ce point entré dans l’histoire qu’il était difficile de s’imaginer son contemporain. Mais ce n’est pas seulement son grand âge qui faisait cet effet : l’homme évoluait aussi dans une configuration mentale qui avait peu à voir avec celle qui a dominé le monde de l’après-guerre froide et qui a donné lieu à la grande croisade démocratique de l’empire américain. Kissinger était un réaliste revendiqué. Il n’assimilait toutefois pas le réalisme à une forme de matérialisme froid non plus qu’à un cynisme dénué de toutes considérations morales, ce qui ne veut pas dire qu’il n’a pas consenti à ce que la politique bascule dans la cruauté.

Le monde se présentait à lui davantage comme un système d’équilibre entre puissances à jamais irréconciliables, ancrées dans des identités nationales et civilisationnelles fortes, la diversité du monde se présentant comme un fait géopolitique insurmontable. Il fallait, dans la politique internationale, tenir compte de la psychologie des peuples et de celle de leurs dirigeants. Comme Raymond Aron, qui fut son grand interlocuteur, il savait l’honneur important pour les peuples, et même la gloire. Il savait qu’on ne peut humilier un peuple sans en payer durablement le prix, il savait que les peuples peuvent accorder une importance particulière, spirituelle, oserait-on dire, à certains territoires, qu’ils considèrent comme leur berceau.

Kissinger savait, de même, qu’on ne peut faire la paix avec une puissance rivale ou ennemie qu’en acceptant d’avance qu’elle ne sera jamais un double de nous-mêmes. Il faut accepter l’autre dans sa différence irréductible pour trouver un terrain d’entente avec lui – ce terrain d’entente ne relèvera pas de la réconciliation des âmes mais de considérations pratiques, chacun trouvant avantage à la paix davantage qu’à un affrontement destructeur. C’est ce qui était à l’origine de l’établissement de liens diplomatiques normalisés entre les États-Unis et la Chine communiste. Mais il n’y aura jamais sur terre, même si on n’y trouvait que des hommes de bonne volonté, de paix universelle.

Kissinger, plusieurs l’ont noté au fil du temps, était un Européen d’Amérique. Cette formule ne faisait pas simplement référence à ses origines juives et allemandes mais au fait qu’il situait existentiellement l’Amérique dans la civilisation européenne, dont elle était l’extension dans le nouveau monde – il faut dire que cela relevait de l’évidence jusqu’aux années 1990, avant que les États-Unis ne commencent à basculer dans une vision post-occidentale de leur passé comme de leur présent et de leur avenir. L’Amérique, dans son esprit, était assurément une puissance hégémonique, mais pas une puissance messianique, s’inscrivant dans le système westphalien.

On comprend alors la grande rupture introduite, je l’évoquais plus haut, entre sa vision de la politique étrangère et celle qui s’imposera aux États-Unis à partir des années 1990 et, plus encore, à partir du 11 septembre 2001. Les États-Unis renouèrent alors avec leur ambition purificatrice : le monde devait devenir un reflet de l’Amérique, qui dans l’histoire, portait une nouvelle révélation religieuse portant sur la nature de l’homme et l’organisation de la société. Le monde entier devait s’américaniser et devenir un calque des États-Unis. La mouvance néoconservatrice a voulu mettre en œuvre, avec la guerre d’Irak en 2003, la théorie des dominos démocratiques. On pouvait y voir ressurgir le fantasme d’un monde homogénéisé.

Kissinger ne s’est jamais vraiment désolidarisé de la politique de son pays et s’est montré solidaire de cette invasion catastrophe mais ne se faisait aucune illusion sur la conversion du monde musulman à la démocratie occidentale. D’ailleurs, vingt ans plus tard, dans un tout autre contexte, celui des manifestations pro-Hamas en Europe et en Amérique, suite à l’agression contre Israël, il se désolait de l’aveuglement des Occidentaux qui avaient permis l’installation dans leurs pays de populations culturellement inassimilables, car d’une civilisation trop étrangère, et surtout, car trop nombreux. L’Occident faisait l’expérience d’une diversité culturelle destructrice dans ses frontières.

La séquence néoconservatrice est derrière nous, et devant un monde multipolaire qui fait l’expérience du choc des civilisations, ou, du moins, de leur diversité irréductible, la philosophie de Kissinger retrouve sa pertinence, même si elle sera naturellement amendée. Mais ses fondamentaux semblent confirmés plus que jamais, surtout pour les Européens, qui sont les derniers, probablement, à entretenir une illusion universaliste et mondialiste sur le devenir de l’humanité, alors qu’ils devraient, plus que jamais, assumer et renouer avec leur singularité historique et géopolitique. ■

Mathieu Bock-Côté

Mathieu Bock-Côté est docteur en sociologie, chargé de cours aux HEC à Montréal et chroniqueur au Journal de Montréal et à Radio-Canada. Ses travaux portent principalement sur le multiculturalisme, les mutations de la démocratie contemporaine et la question nationale québécoise. Il est l’auteur d’Exercices politiques (éd. VLB, 2013), de Fin de cycle: aux origines du malaise politique québécois(éd. Boréal, 2012) et de La dénationalisation tranquille (éd. Boréal, 2007). Ses derniers livres : Le multiculturalisme comme religion politique, aux éditions du Cerf [2016] – le Le Nouveau Régime(Boréal, 2017) – Et La Révolution racialiste et autres virus idéologiques, Presses de la Cité, avril 2021, 240 p., 20 €.

Mathieu Bock-Côté est docteur en sociologie, chargé de cours aux HEC à Montréal et chroniqueur au Journal de Montréal et à Radio-Canada. Ses travaux portent principalement sur le multiculturalisme, les mutations de la démocratie contemporaine et la question nationale québécoise. Il est l’auteur d’Exercices politiques (éd. VLB, 2013), de Fin de cycle: aux origines du malaise politique québécois(éd. Boréal, 2012) et de La dénationalisation tranquille (éd. Boréal, 2007). Ses derniers livres : Le multiculturalisme comme religion politique, aux éditions du Cerf [2016] – le Le Nouveau Régime(Boréal, 2017) – Et La Révolution racialiste et autres virus idéologiques, Presses de la Cité, avril 2021, 240 p., 20 €.

A propos de Kissinger, raconté par J-F Deniau

http://abimopectore.over-blog.com/article-16441562.html

Jean-François DENIAU était un des dignitaires du Régime gaulliste qui ne parlait pas pour ne rien dire. C’est pourquoi je suis allé voir la citation suggérée par Nicole. Elle est tout-à-fait significative : On ne peut établir une politique étrangère stable avec les démocraties et on finit toujours par être trahi par l’allié américain.

« »Talon d’Achille occidental

Publié le 8 Février 2008

Vu chez l’excellent Schizodoxe.

Jean-François Deniau évoquant ce souvenir de 1988 :

La vérité est que les Américains furent battus par les Américains, du jour où l’opinion aux Etats-Unis se retourna, notamment parce que la conscription ne touchait plus seulement les Noirs et les chômeurs mais les classes aisées, les étudiants des campus. Et ceux qui allaient à pied la nuit gagnèrent. Encore vingt ans plus tard, j’aurai l’occasion d’une nouvelle discussion avec un Américain sur l’Indochine. Henry Kissinger est venu à Paris pour le quinzième anniversaire des accords, invité à un colloque universitaire qui se tient aux lieux mêmes de la conférence USA-Viêt-nam, avenue Kléber. Nous déjeunons ensemble. Il y a du point de vue militaire et diplomatique quelque chose qui m’a toujours surpris: la façon dont les Américains vont lâcher le Sud-Viêt-nam. L’offensive du Viêt-minh (et cette fois pas en poussant des vélos à l’abri de la jungle comme à Diên Bien Phû) déferle par Ban Methuot. De véritables colonnes, blindés et camions, contournent par l’intérieur les positions de l’armée du Sud. (En débordant par la droite, en laissant l’ennemi sur sa gauche, aurait dit le colonel du secteur. Très facile de tirer…) Pourquoi l’Amérique n’a-t-elle pas bougé ?

Kissinger. – Parce que l’Amérique était engagée dans une négociation avec Hanoi pour l’éventuelle libération d’aviateurs capturés lors des bombardements sur le Nord. Nous n’étions même pas sûrs de leur nombre, la presse américaine ne s’intéressait qu’à ce sujet, très émotionnel. La télévision montrait les photos des disparus et de leurs familles sans nouvelles.

– Alors vous n’avez rien fait ?

– Alors nous n’avons rien fait. Il était très facile d’écraser avec l’aviation toutes les colonnes d’assaut du Viêt-minh. Je l’ai proposé au Président. Pour la première fois, la victoire décisive était à notre portée. Cela aurait pris moins de vingt-quatre heures. Et toute la situation basculait en faveur de nous et du Sud-Viêt-nam. Le risque était que Hanoi arrête les conversations sur les aviateurs américains prisonniers, risque que Ford ne voulait pas prendre. J’ai expliqué que le Viêt-minh serait bien obligé de les renouer après sa défaite, et dans des conditions bien meilleures pour nous… Le Président m’a dit avec un soupir :

« On voit bien, Henry, que vous n’êtes pas un élu. » Avant d’arriver avenue Kléber où je l’emmène-en voiture, Henry Kissinger me confie : « Cette conférence anniversaire m’ennuie énormément. Elle est publique, et la salle va être truffée de ces intellectuels de la gauche américaine, pacifistes et prosoviétiques, qui ont inventé l’expression “la sale guerre” et qui vont une fois de plus m’accuser d’être un nazi et un criminel. Ils me fatiguent. » Ce n’est pas ainsi que les choses vont se passer. A la tribune, un éminent représentant de la Sorbonne, historien. Je siège, invité d’honneur, à sa gauche. À sa droite des journalistes français très connus. La salle est bondée. Kissinger parle une petite demi-heure sur la conférence de l’avenue Kléber et son prix Nobel, sans rien apporter de nouveau. Le président de séance demande s’il y a des questions dans la salle. Alors se lève une Vietnamienne dont l’âge est difficile à dire, peut-être 45, 50 ans.

– Je m’appelle Thu-Lin. J’ai 23 ans. Mon père., officier dans l’armée du Sud-Viêt-nam, est mort de faim et de maladie dans un camp de rééducation à régime sévère. Ma mère et mon frère ont été égorgés devant moi et jetés à la mer quand nous avons fui, boat people. J’ai été violée onze fois, et vendue à un réseau de prostitution a Bangkok. Monsieur Kissinger, quand vous vous levez le matin, quand vous vous rasez, est-ce que vous pouvez vous regarder dans la glace? Silence de mort. Le président tousse et suggère :

– Nous allons regrouper les questions, pour permettre au professeur Kissinger clé mieux répondre. Hum, hum. Y a-t-il une autre question ? Alors un Vietnamien, sans âge, se lève.

-je m’appelle NguyenThan. J’ai 60 ans. J’ai été conseiller des troupes américaines. J’ai continué à me battre avec mon unité contre les communistes encore après la chute de Saigon. Pour l’honneur. Les communistes ont tué sur place la moitié d’entre nous. Les autres ont disparu. Parce que j’étais le chef, on ne m’a pas tué, on m’a mis dans une cage comme un animal, et on m’a promené de village en village avec un écriteau « traître au peuple, traître à la patrie ». Les enfants me jetaient de la boue et des excréments. Monsieur Kissinger, prix Nobel de la paix, comment faites-vous pour réussir à dormir.

Toute la salle est pleine de Vietnamiens qui se sont organisés et vont se lever tour à tour pour dénoncer les horreurs de la répression communiste et de la misère du peuple. Le président ne sait plus quoi dire. Face a ces revenants, Kissinger est pâle comme un revenant. C’est le porte-parole de cette gauche intellectuelle et pacifiste américaine, qu’il redoutait, qui va le sauver. Un Américain se lève et dit :

– Je suis le rédacteur en chef de Remparts, revue qui a joué un très grand rôle dans l’arrêt de la guerre du Viêt-nam en mobilisant l’opinion américaine contre elle. Ce n’est pas M. Kissinger qu’il faut attaquer sur les conséquences de la paix. Il n’a pas capitulé devant le Viêt-minh. Il a été battu par nous.

La séance est suspendue. »

Jean-François Deniau, Mémoires de sept vies, Paris, 1996, pp. 355-357.

Pour ceux que cela intéresse, Jean-François Deniau était lecteur de René Guénon, dont il avait parlé, dans les années quatre-vingt, avec Jean-Marc Ohnet – lequel Jean-Marc, évidemment, s’était empressé de me transmettre l’information… Je me demande même si Deniau n’avait pas assuré avoir fréquenté un peu assidument le comptoir des Éditions traditionnelles, quai Saint-Michel, juste après guerre…

Ceci expliquant certainement que Deniau ait pu être «un des dignitaires du Régime gaulliste qui ne parlait pas pour ne rien dire», ainsi que le relève Michel.

C’est pas trop un cinglé, René Guénon ? Un mec qui croit à des réalités stupéfiantes ? Ç a gâche un peu la ligne de JSF, cet appel à un illuminé, un « grand initié » (j’ai lu un livre en me bidonnas il y a 60 ans) sur ce neuneu…

Et Platon, d’après vous, Pierre Builly, ce serait-y pas «Un mec qui croit à des réalités stupéfiantes», lui aussi ? Et saint Thomas d’Aquin ? Et l’Augustin d’Hiponne ?!! Un mec à ne pas mettre entre toutes les mains, pour sûr… Quant à saint Denys l’Aréopagite – alors, là !–, pour le coup, il aurait fallu l’enfermer, pour sûr!

Trêve d’imbécillité.

Je disais, «pour ceux que cela intéresse», j’aurais dû préciser que le propos était réservé à une véritable «élite intellectuelle». C’est à celle-ci, du reste, que René Guénon songeait…

Je ne sais pas trop ce que vous avez bien pu lire, Pierre, dont vous vous bidonnâtes… Dites-le moi un peu, que je me bidonne à mon tour car, jusque-là, sauf «Introduction générale à l’étude des doctrines hindoues», ma première lecture guénonienne d’il y a cinquante ans sonnés, aucun autre titre ne m’a positivement porté à me gondoler – il faut dire que cette «Introduction» est proprement désopilante, tant Guénon démonte avec une adresse intellectuelle et culturelle inouïe l’ensemble des systèmes philosophiques occidentaux, tant et plus prodigieux démontage que nous apparaissent alors, comme tout nus d’infantilisme, les Descartes, Kant, et autres Bergson ; sans compter le pompiérisme des Sartre et Heidegger traduits prématurément d’un «wokisme» qui ne s’était pas encore oublié sous ces deux-là.

Si c’est cette «Introduction à l’étude» dont vous vous gondolâtes, vous auriez dû poursuivre après ce qui n’était, au fond, qu’une thèse universitaire (du temps où les thésards savaient encore penser, sans doute), laquelle thèse donna du reste force crises d’urticaires aux analphabètes intellectuels entre les mains desquels elle atterrit.

Bon, un peu de sérieux, maintenant. René Guénon est le «penseur» qui a été le plus déterminant pour une quantité très considérable des «intellectuels» français un tant soit peu capables de réfléchir, dont je cite en vrac et selon le fil dans désordre duquel les noms me viennent : je commence par celui de l’immense Léon Daudet (qui déclarait devoir s’incliner devant les dimensions intellectuelles formidables de qui, certes, «confirmait tout ce qu’il avait écrit dans “Le Stupide XIXe siècle”, mais avec infiniment plus de «connaissances»), Jacques Bainville, René Daumal, Paul Sérant, Julien Gracq, André Gide, André Breton, Blaise Cendrars, Noëlle Maurice-Denis Boulet, Jacques Maritain, Raymond Queneau, Albert Gleizes, Henri Bosco, Simone Weil, Antonin Artaud, Pierre Drieu La Rochelle, Mario Meunier, Joë Bousquet, Maurice Béjart, Frédéric Tristan, André Frénaud, Gonzague Truc, René Nelli, Jean Paulhan (etc., etc., etc.)… Bref, une quantité astronomique de mecs donnant à s’bidonner cérébralement tous les matins, jusqu’à, plutôt curieusement, André Thirion, Charles de Gaulle, encore, et quelques autres gaullistes de la trempe de Jean-François Deniaud – sans parler de l’influence qu’il a eu en Allemagne, Russie, USA, Angleterre, Italie, Amérique du Sud, Italie, Roumanie…

Pour qui voudrait nomenclaturer l’incidence considérable de Guénon sur la pensée, je renvoie à la thèse universitaire de 1200 pages de Xavier Accart, publiée en 2005, aux éditions Archè : «Guénon ou le renversement des clartés – Influence d’un métaphysicien sur la vie littéraire et intellectuelle française (1920-1970)», précisons que le laps des 50 ans considère la période d’influence ; la vie de Guénon, quant à elle, coure de 1886 à 1951.

Cela dit, je pense que le commentaire de Pierre Builly a dû vouloir me taquiner, voire me provoquer, afin de pouvoir rire un bon coup de ce que j’aille démarrer comme je viens de le faire.

Oh mais moi, je n’ai aucun goût pour les idées ! Je n’ai lu ni Platon, ni Guénon ! J’en parle par « on-dit », comme on parlerait d’Houdini ou d’Arsène Lupin ! J’ai vaguement entendu dire que Guénon était une sorte de gourou et, comme ces choses-là ne m’intéressent pas vraiment, j’ai embrayé !

Vous me dites que Guénon était un penseur de qualité ? Je vous en donne acte… Mais la pensée m’ennuie.