Par Pierre Builly.

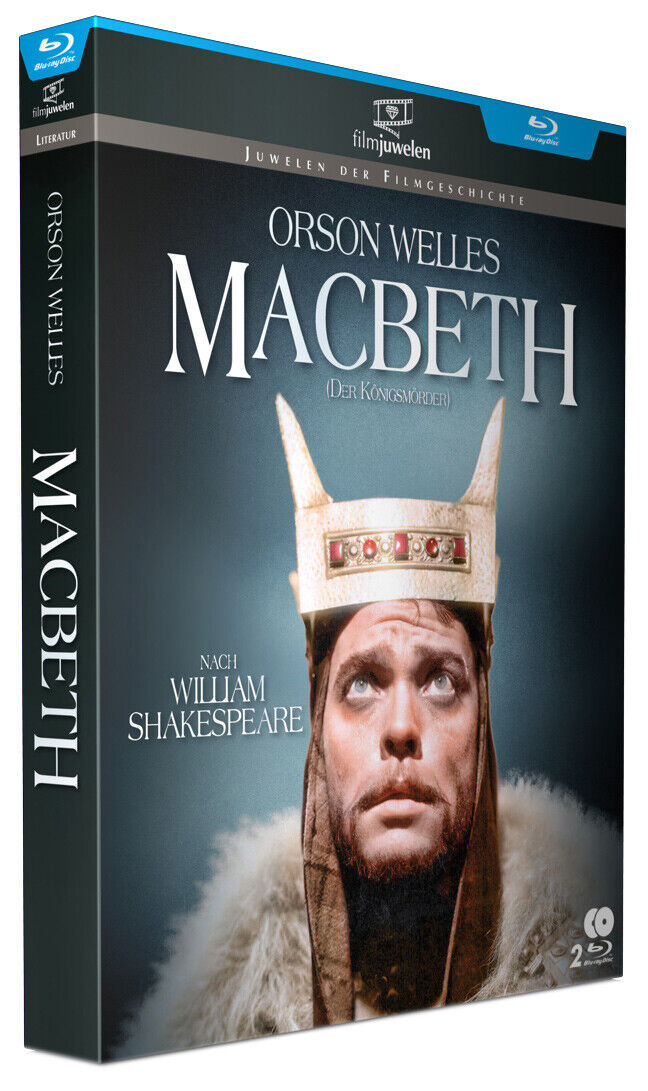

Macbeth d’Orson Welles (1948).

Le gouffre du Pouvoir.

Lorsqu’un des plus grands textes du monde occidental est ainsi filmé, avant même d’être capté par le discours sur le pouvoir et les égarements qu’il entraîne, on est forcément interrogé par le passage de la scène à l’écran et tout ce que le cinéma a pu apporter à la tragédie. Car, c’est entendu, le questionnement inquiet de William Shakespeare sur la tentation de réaliser un destin dans le sang, le massacre et l’horreur figure parmi les bases de notre culture. À un moment donné, le crime ne peut plus reculer sauf à rendre inutiles tous les crimes commis jusqu’alors. Et c’est la même chose pour la torture, qui trouve sa seule justification dans le succès donné par l’aveu. On sait depuis 1606 que la vie est une histoire pleine de bruit et de fureur, racontée par un idiot, et qui ne signifie rien.

Mais lorsqu’Orson Welles met au service du texte toute la grammaire stylistique du cinéma, la profondeur de champ, d’emploi plus impressionnant encore que dans Citizen Kane, les plongées et contre-plongées vertigineuses, toute la variété des plans, gros, moyens ou panoramiques, le filmage des décors, tantôt étroits, confinés, charbonneux, anguleux, suintants, tantôt démesurés, secoués par le vent et le grincement des voix des trois sorcières fatidiques, on voit bien ce que le septième art peut apporter d’innovant et de vigoureux.

Mais lorsqu’Orson Welles met au service du texte toute la grammaire stylistique du cinéma, la profondeur de champ, d’emploi plus impressionnant encore que dans Citizen Kane, les plongées et contre-plongées vertigineuses, toute la variété des plans, gros, moyens ou panoramiques, le filmage des décors, tantôt étroits, confinés, charbonneux, anguleux, suintants, tantôt démesurés, secoués par le vent et le grincement des voix des trois sorcières fatidiques, on voit bien ce que le septième art peut apporter d’innovant et de vigoureux.

Mettre ainsi en valeur par un soupir, une inflexion du visage, le modelé d’une lèvre, le ternissement d’un regard ce que seuls les spectateurs des deux premiers rangs (et encore ! ceux qui sont placés à l’aplomb de l’acteur !) pourraient vaguement percevoir, c’est tout l’apport décisif du cinéma.

Sois sanguinaire, hardi et résolu ! ; Macbeth, interprété par Welles avec puissance, n’a plus un instant de répit après s’être immergé dans la spirale du crime, entraîné, fasciné par l’évidence de la catastrophe que, d’emblée, lui ont annoncée les trois sorcières. Sorcières en fait davantage Parques que Démones, filant un Destin que rien ne peut modifier sans mettre en péril l’ordre du monde. Et, de fait Macbeth est bien davantage le jouet d’une fatalité obscure, dont il est lui-même effrayé, qu’un méchant seigneur défiant Dieu et les hommes. Jouet de la fatalité qui passe par le beau visage torturé et impérieux de Jeanette Nolan qui donne au personnage de Lady Macbeth, complexe, effrayant, saisi par la folie, une profondeur singulière.

Sois sanguinaire, hardi et résolu ! ; Macbeth, interprété par Welles avec puissance, n’a plus un instant de répit après s’être immergé dans la spirale du crime, entraîné, fasciné par l’évidence de la catastrophe que, d’emblée, lui ont annoncée les trois sorcières. Sorcières en fait davantage Parques que Démones, filant un Destin que rien ne peut modifier sans mettre en péril l’ordre du monde. Et, de fait Macbeth est bien davantage le jouet d’une fatalité obscure, dont il est lui-même effrayé, qu’un méchant seigneur défiant Dieu et les hommes. Jouet de la fatalité qui passe par le beau visage torturé et impérieux de Jeanette Nolan qui donne au personnage de Lady Macbeth, complexe, effrayant, saisi par la folie, une profondeur singulière.

Le théâtre porté à ce point d’incandescence, est-ce encore du cinéma? Une question à quoi je ne peux pas vraiment répondre. ■

DVD autour de 14€.

Chroniques hebdomadaires en principe publiées le dimanche.

Sublime Orson Welles ! dramatiquement et intellectuellement, sublime… Cependant, à la revoyure, son «Macbeth» m’apparaît à chaque fois moins bon – en revanche, pour «Othello», c’est tout à fait l’inverse : à chaque nouvelle vue, le film se révèle à moi plus bel encore !

De la part d’un metteur en scène, «Macbeth» requiert la conscience aiguë qu’il est ici question de sorcellerie pure, d’accointance avec le démoniaque, et ce, de manière «opérative». Ce qui exige du dramaturge et directeur d’acteur des précautions tout à fait particulières ; et, selon qu’elles auront été prisés ou non, cela aura une incidence à tous points de vue. «Ce que n’a pas vu la grandiose imbécillité révolutionnaire», observa Léon Bloy, pour un autre sujet…

Le cinéma est-il réellement un art ? Je n’ai jamais su trancher de réponse à telle question. L’œuvre d’Akira Kurosawa m’incline au «oui», celle de Polanski – dont, justement, un «Macbeth», très spécialement odieux –, à un «non», pour ainsi dire «militant».

Cependant, le «Macbeth» de Kurosawa (ayant pour titre «Le Château de l’araignée») pèche à son tour, comme les autres productions, quoique, avec le génie japonais en plus… Mais, par-dessus tout, il faut invoquer «Ran», de Kurosawa, qui atteste vertigineusement que le cinéma peut donner une œuvre d’art – d’après Shakespeare, encore une fois : «Le Roi Lear». Chez le spectateur, «Ran» produit le plus grand bouleversement que l’on puisse imaginer ; et, à chaque revoyure, le bouleversement profond s’intensifie – l’image cinématographique y est proprement «métaphysique» – selon la dimension authentiquement «épique» –, MÉ-TA-PHY-SI-QUE, je pèse mon mot.

Puisque l’on s’occupe de Shakespeare au cinéma, je recommande la merveilleuse production pour «Le Songe d’une nuit d’été», d’un certain Michael Hoffman (dont je ne connais rien d’autre). C’est proprement «merveilleux», cinématographiquement, et, en fin de compte, «humainement SPIRITUEL», comme la «comédie» de Shakespeare veut que nous percevions la «vraie vie» (celle du rêve et du théâtre, pour Antonin Artaud). Au terme de cette aventure onirique d’«une nuit d’été», l’état de veille – qui, le plus raisonnablement parlant, semble être nôtre – en voit les «travaux et les jours» transfigurés, par le transport de notre «mental» dans un état supérieur de conscience.

Nul ne sait pertinemment si le cinéma est un art – au fond, il n’en est pas un, mais la question en appelle à des considérations qui dépassent l’état sociologique moderne –, mais il peut jouer comme un instrument donnant accès à quelques vertus élémentaires dont nos sociétés actuelles ont entrepris de condamner les cogitations à l’égarement dans le «subconscient» psychique…

Bien sûr que le cinéma est un art, il même un art total puisqu’il nous fait passer de l’autre côté du miroir ou du monde , comme l’ a pressenti un peu intellectuellement Jean Cocteau dans Orphée. Pierre Builly a bien raison de parler de la proximité des visages et de leur frémissent, David a aussi mille fois raison de parler de dimension métaphysique, ( le cinéma est musical, il fait chanter l’âme ) nous sommes là aux antipodes du cinéma de divertissement, ( Tarkovski, Welles , Ford , Kurosawa etc..) Mais il y a tant de films médiocres, complaisants qui restent à la surface, à fuir avec horreur, c’est comme si après avoir écouté une musique sublime, nous étions envahi par une musique de bastringue.

frémissement, excusez-moi.

Tu as raison, Henri : ce n’est pas parce qu’il y a des peintres du dimanche et des rappeurs que ni la peinture, ni la musique n’existent.

Il y a une quantité invraisemblable de mauvais films ; mais aussi des horreurs peinturlurées qui enlaidissent les bouquinistes des quais de Seine, des tas de musiquettes qui ont envahi les ondes et tutti quanti.

Le cinéma est l’aboutissement de l’Art : un grand film, c’est une image, un son, un dialogue, une histoire, des gestes et des attitudes qui s’apparentent à la danse… On pourrait continuer.

Pour répondre à David, je ne méconnais pas Otello, presque aussi superbe que Macbeth ; mais il faut faire des choix.