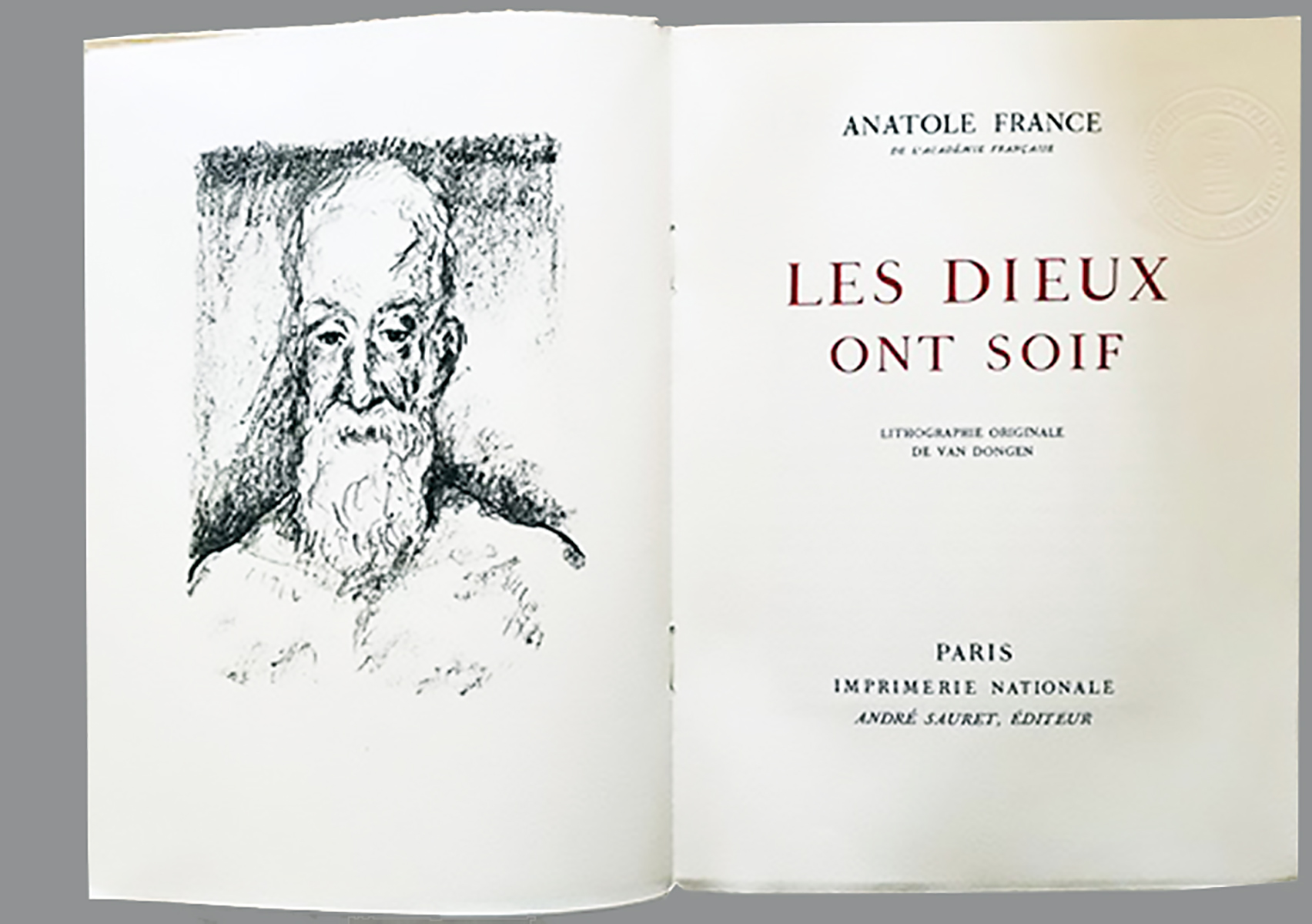

![]() « Les Dieux ont soif » est un roman d’Anatole France, publié en feuilleton dans la Revue de Paris du 15 octobre 1911 au 15 janvier 1912, puis en volume chez Calmann-Lévy à la mi juin 1912.

« Les Dieux ont soif » est un roman d’Anatole France, publié en feuilleton dans la Revue de Paris du 15 octobre 1911 au 15 janvier 1912, puis en volume chez Calmann-Lévy à la mi juin 1912.

« La société devient enfer dès qu’on veut en faire un paradis. » Cette pensée si juste de Gustave Thibon accompagne le lecteur tout au long de cette impeccable dissection de la démence révolutionnaire.

De même le personnage central du roman, le peintre raté Evariste Gamelin, fait irrésistiblement penser à la morale de la Fable d’Anouilh, « Le loup et la vipère » : « Petits garçons heureux, Hitler ou Robespierre, Combien de pauvres hères Qui seraient morts chez eux ? »…

En voici des morceaux choisis, de « bonnes feuilles » dont la lecture sera intéressante à quelques jours de la commémoration de l’exécution de Louis XVI. ![]()

1. Chapitre 1, page 1 : la vraie devise de la République idéologique française

« …Sur la façade…les emblèmes religieux avaient été martelés et l’on avait inscrit en lettres noires au-dessus de la porte la devise républicaine :

Liberté, Egalité, Fraternité ou la Mort »…

2. Chapitre 9, page 122

« Evariste Gamelin devait entrer en fonctions le 14 septembre, lors de la réorganisation du Tribunal, divisé désormais en quatre sections, avec quinze jurés pour chacune. Les prisons regorgeaient : l’accusateur public travaillait dix-huit heures par jour. Aux défaites des armées, aux révoltes des provinces, aux conspirations, aux complots, aux trahisons, la Convention opposait la Terreur. Les Dieux avaient soif… »

3. Chapitre 13, page 204 : prière à Sainte Guillotine, comme les chrétiens priaient Sainte-Geneviève

3. Chapitre 13, page 204 : prière à Sainte Guillotine, comme les chrétiens priaient Sainte-Geneviève

« …il voyait partout des conspirateurs et des traîtres.

Et il songeait :

« …République ! contre tant d’ennemis, secrets ou déclarés, tu n’as qu’un secours. Sainte Guillotine, sauve la patrie !… »

4. Chapitre 15, pages 224 à 226 : pour Marie-Antoinette, c’est l’hallali…

« Il fallait vider les prisons qui regorgeaient; il fallait juger, juger sans repos ni trêve. Assis contre les murailles tapissées de faisceaux et de bonnets rouges, comme leurs pareils sur les fleurs de lys, les juges gardaient la gravité, la tranquillité terrible de leurs prédécesseurs royaux. L’accusateur public et ses substituts, épuisés de fatigue, brûlés d’insomnie et d’eau-de-vie, ne secouaient leur accablement que par un violent effort; et leur mauvaise santé les rendait tragiques. Les jurés, divers d’origine et de caractère, les uns instruits, les autres ignares, lâches ou généreux, doux ou violents, hypocrites ou sincères, mais qui tous, dans le danger de la patrie et de la République, sentaient ou feignaient de sentir les mêmes angoisses, des brûler des mêmes flammes, tous atroces de vertu ou de peur, ne formaient qu’un seul être, une seule tête sourde, irritée, une seule âme, une bête mystique, qui par l’exercice naturel de ses fonctions, produisait abondamment la mort. Bienveillants ou cruels par sensibilité, secoués soudain par un brusque mouvement de pitié, ils acquittaient avec des larmes un accusé qu’ils eussent, une heure auparavant, condamné avec des sarcasmes. A mesure qu’ils avançaient dans leur tâche, ils suivaient plus impétueusement les impulsions de leur coeur.

« Il fallait vider les prisons qui regorgeaient; il fallait juger, juger sans repos ni trêve. Assis contre les murailles tapissées de faisceaux et de bonnets rouges, comme leurs pareils sur les fleurs de lys, les juges gardaient la gravité, la tranquillité terrible de leurs prédécesseurs royaux. L’accusateur public et ses substituts, épuisés de fatigue, brûlés d’insomnie et d’eau-de-vie, ne secouaient leur accablement que par un violent effort; et leur mauvaise santé les rendait tragiques. Les jurés, divers d’origine et de caractère, les uns instruits, les autres ignares, lâches ou généreux, doux ou violents, hypocrites ou sincères, mais qui tous, dans le danger de la patrie et de la République, sentaient ou feignaient de sentir les mêmes angoisses, des brûler des mêmes flammes, tous atroces de vertu ou de peur, ne formaient qu’un seul être, une seule tête sourde, irritée, une seule âme, une bête mystique, qui par l’exercice naturel de ses fonctions, produisait abondamment la mort. Bienveillants ou cruels par sensibilité, secoués soudain par un brusque mouvement de pitié, ils acquittaient avec des larmes un accusé qu’ils eussent, une heure auparavant, condamné avec des sarcasmes. A mesure qu’ils avançaient dans leur tâche, ils suivaient plus impétueusement les impulsions de leur coeur.

Ils jugeaient dans la fièvre et dans la somnolence que leur donnait l’excès de travail, sous les excitations du dehors et les ordres du souverain, sous les menaces des sans-culottes et des tricoteuses pressés dans les tribunes et dans l’enceinte publique, d’après des témoignages forcenés, sur des réquisitoires frénétiques, dans un air empesté, qui appesantissait les cerveaux, faisait bourdonner les oreilles et battre les tempes et mettait un voile de sang sur les yeux. Des bruits vagues couraient dans le public sur des jurés corrompus par l’or des accusés. Mais à ces rumeurs le jury tout entier répondait par des protestations indignées et des condamnations impitoyables. Enfin, c’étaient des hommes, ni pires ni meilleurs que les autres. L’innocence, le plus souvent, est un bonheur et non pas une vertu : quiconque eût accepté de se mettre à leur place eût agi comme eux et accompli d’une âme médiocre ces tâches épouvantables.

Antoinette, tant attendue, vint enfin s’asseoir en robe noire dans le fauteuil fatal, au milieu d’un tel concert de haine que seule la certitude de l’issue qu’aurait le jugement en fit respecter les formes. Aux questions mortelles, l’accusée répondit tantôt avec l’instinct de la conservation, tantôt avec sa hauteur accoutumée,, et, une fois, grâce à l’infamie d’un de ses accusateurs, avec la majesté d’une mère. L’outrage et la calomnie seuls étaient permis aux témoins; la défense fut glacée d’effroi. Le tribunal, se contraignant à juger dans les règles, attendait que tout cela fût fini pour jeter la tête de l’Autrichienne à l’Europe… »

Antoinette, tant attendue, vint enfin s’asseoir en robe noire dans le fauteuil fatal, au milieu d’un tel concert de haine que seule la certitude de l’issue qu’aurait le jugement en fit respecter les formes. Aux questions mortelles, l’accusée répondit tantôt avec l’instinct de la conservation, tantôt avec sa hauteur accoutumée,, et, une fois, grâce à l’infamie d’un de ses accusateurs, avec la majesté d’une mère. L’outrage et la calomnie seuls étaient permis aux témoins; la défense fut glacée d’effroi. Le tribunal, se contraignant à juger dans les règles, attendait que tout cela fût fini pour jeter la tête de l’Autrichienne à l’Europe… »

5. Chapitre 15, pages 229-230 : le jugement des Girondins…

« …Rentré chez lui, il reçut avis qu’il était nommé membre du conseil général de la Commune. Candidat depuis quatre mois, il avait été élu sans concurrent, après plusieurs scrutins, par une trentaine de suffrages. On ne votait plus : les sections étaient désertes; riches et pauvres ne cherchaient qu’à se soustraire aux charges publiques. Les plus grands évènements n’excitaient plus ni enthousiasme ni curiosité; on ne lisait plus les journaux, Evariste doutait si, sur les sept cent mille habitants de la capitale, trois ou quatre mille seulement avaient encore l’âme républicaine.

« …Rentré chez lui, il reçut avis qu’il était nommé membre du conseil général de la Commune. Candidat depuis quatre mois, il avait été élu sans concurrent, après plusieurs scrutins, par une trentaine de suffrages. On ne votait plus : les sections étaient désertes; riches et pauvres ne cherchaient qu’à se soustraire aux charges publiques. Les plus grands évènements n’excitaient plus ni enthousiasme ni curiosité; on ne lisait plus les journaux, Evariste doutait si, sur les sept cent mille habitants de la capitale, trois ou quatre mille seulement avaient encore l’âme républicaine.

Ce jour-là, les Vingt et Un comparurent.

Innocents ou coupables des malheurs et des crimes de la République, vains, imprudents, ambitieux et légers, à la fois modérés et violents, faibles dans la terreur comme dans la clémence, prompts à déclarer la guerre, lents à la conduire, traînés qu Tribunal sur l’exemple qu’ils avaient donné, ils n’étaient pas moins la jeunesse éclatante de la Révolution; ils en avaient été le charme et la gloire. Ce juge, qui va les interroger, avec une partialité savante; ce blême accusateur, qui, là, devant sa petite table, prépare leur mort et leur déshonneur; ces jurés, qui voudront tout-à-l’heure étouffer leur défense; ce public des tribunes, qui les couvre d’invectives et de huées, juge, jurés, peuple, ont naguère applaudi leur éloquence, célébré leurs talents, leurs vertus. Mais ils ne se souviennent plus.

Evariste avait fait jadis son dieu de Vergniaud, son oracle de Brissot. Il ne se rappelait plus, et, s’il restait dans sa mémoire quelque vestige de son antique admiration, c’était pour concevoir que ces monstres avaient séduit les meilleurs citoyens… »

5bis. Chapitre 16, pages 237-238

« …Les jours qui suivirent, le Tribunal s’occupa sans relâche d’anéantir le fédéralisme, qui, comme une hydre, avait menacé de dévorer la liberté.

« …Les jours qui suivirent, le Tribunal s’occupa sans relâche d’anéantir le fédéralisme, qui, comme une hydre, avait menacé de dévorer la liberté.

Ce furent des jours chargés; et les jurés, épuisés de fatigue, expédièrent le plus rapidement possible la femme Roland, inspiratrice ou complice des crimes de la faction brissotine… »

6. Chapitre 19, page 280

« …La terreur, de mois en mois, grandissait. Chaque nuit, les geôliers ivres, accompagnés de leurs chiens de garde, allaient de cachot en cachot, portant des actes d’accusation, hurlant des noms qu’ils estropiaient, réveillaient les prisonniers et pour vingt victimes désignés en épouvantaient deux cents. Dans ces corridors, pleins d’ombres sanglantes, passaient chaque jour, sans une plainte, vingt, trente, cinquante condamnés, vieillards, femmes, adolescents, et si divers de condition, de caractère, de sentiment, qu’on se demandait s’ils n’avaient pas été tirés au sort… »

6bis. Chapitre 19, pages 283-284

« … – J’ai été dénoncée comme royaliste. On m’accuse d’avoir conspiré pour délivrer la reine. Comme je vous savais ici, j’ai tout de suite cherché à vous voir. Ecoutez-moi, mon ami, car vous voulez bien que je vous donne ce nom ? Je connais des gens en place; j’ai, je le sais, des sympathies jusque dans le Comité de salut public. Je ferai agir des amis : ils me délivreront, et je vous délivrerai à mon tour.

Mais Brotteaux, d’une voix qui se fit pressante :

– Par tout ce que vous avez de cher, mon enfant, n’en faites rien ! N’écrivez pas, ne sollicitez pas; ne demandez rien à personne, je vous en conjure, faites-vous oublier.

Comme elle ne semblait pas pénétrée de ce qu’il disait, il se fit plus suppliant encore :

– Gardez le silence. Rose, faites-vous oublier : là est le salut. Tout ce que vos amis tenteraient ne ferait que hâter votre perte. Gagnez du temps. Il en faut peu, très peu, j’espère, pour vous sauver. Surtout n’essayez pas d’émouvoir les juges, les jurés, un Gamelin. Ce ne sont pas des hommes, ce sont des choses : on ne s’explique pas avec les choses. Faites-vous oublier. Si vous suivez mon conseil, mon amie, je mourrai heureux de vous avoir sauvé la vie… »

– Gardez le silence. Rose, faites-vous oublier : là est le salut. Tout ce que vos amis tenteraient ne ferait que hâter votre perte. Gagnez du temps. Il en faut peu, très peu, j’espère, pour vous sauver. Surtout n’essayez pas d’émouvoir les juges, les jurés, un Gamelin. Ce ne sont pas des hommes, ce sont des choses : on ne s’explique pas avec les choses. Faites-vous oublier. Si vous suivez mon conseil, mon amie, je mourrai heureux de vous avoir sauvé la vie… »

7. Chapitre 20, pages 286 à 290 (intégralité du chapitre) :

La paranoïa enfle – comme dans Le grand air de la calomnie : « …Le tapage va croissant / À la fin elle déborde et éclate, se propage, redouble, / Et produit une explosion /Un séisme, un orage, / Un tumulte général… ». Comme Staline, Gamelin voit des ennemis/traîtres partout…

« Evariste Gamelin, pendant une longue audience du Tribunal, à son banc, dans l’air chaud, ferme les yeux et pense :

« Les méchants, en forçant Marat à se cacher dans les trous, en avaient fait un oiseau de nuit, l’oiseau de Minerve, dont l’oeil perçait les conspirateurs dans les ténèbres, où ils se dissimulaient. Maintenant, c’est un regard bleu, froid, tranquille, qui pénètre les ennemis de l’Etat et dénonce les traîtres avec une subtilité inconnue même à l’Ami du peuple, endormi pour toujours dans le jardin des Cordeliers. Le nouveau sauveur, aussi zélé et plus perspicace que le premier, voit ce que personne n’avait vu et son doigt levé répand la terreur. Il distingue les nuances délicates, imperceptibles, qui séparent le mal du bien, le vice de la vertu, que sans lui ont eût confondues, au dommage de la patrie et de la liberté; il trace devant lui la ligne mince, inflexible, en dehors de laquelle il n’est, à gauche et à droite, qu’erreur, crime et scélératesse. L’incorruptible enseigne comment on sert l’étranger par exagération et par faiblesse, en persécutant les cultes au nom de la raison, et en résistant au nom de la religion aux lois de la République. Non moins que les scélérats qui immolèrent Le Peltier et Marat, ceux qui leur décernent des honneurs divins pour compromettre leur mémoire servent l’étranger. Agent de l’étranger, quiconque rejette les idées d’ordre, de sagesse, d’opportunité; agent de l’étranger, quiconque outrage les moeurs, offense la vertu, et, dans le dérèglement de son coeur, nie Dieu. Les prêtres fanatiques méritent la mort; mais il y a une manière contre-révolutionnaire de combattre le fanatisme; il y a des abjurations criminelles. Modéré, on perd la République; violent, on la perd.

Oh ! redoutables devoirs du juge, dictés par le plus sage des hommes ! Ce ne sont plus seulement les aristocrates, les fédéralistes , les scélérats de la faction d’Orléans, les ennemis déclarés de la patrie qu’il faut frapper. Le conspirateur, l’agent de l’étranger est un Protée, il prend toutes les formes. Il revêt l’apparence d’un patriote, d’un révolutionnaire, d’un ennemi des rois; il affecte l’audace d’un coeur qui en bat que pour la liberté; il enfle la voix et fait trembler les ennemis de la République : c’est Danton; sa violence cache mal son odieux modérantisme et sa corruption apparaît enfin. Le conspirateur, l’agent de l’étranger, c’est ce bègue éloquent qui mit à son chapeau la première cocarde des révolutionnaires, c’est ce pamphlétaire qui, dans son civisme ironique et cruel, s’appelait lui-même « le procureur de la lanterne », c’est Camille Desmoulins : il s’est décelé en défendant les généraux traîtres et en réclamant les mesures criminelles d’une clémence intempestive. C’est Philippeaux, c’est Hérault, c’est le méprisable Lacroix. Le conspirateur, l’agent de l’étranger, c’est ce père Duchesne qui avilit la liberté par sa basse démagogie et de qui les immondes calomnies rendirent Antoinette elle-même intéressante. C’est Chaumette, qu’on vit pourtant doux, populaire, modéré, bonhomme et vertueux, dans l’administration de la Commune, mais il était athée ! Les conspirateurs, les agents de l’étranger, ce sont tous ces sans-culottes en bonnet rouge, en carmagnole, en sabots, qui ont follement renchéri de patriotisme sur les jacobins. Le conspirateur, l’agent de l’étranger, c’est Anacharsis Cloots, l’orateur du genre humain, condamné à mort par toutes les monarchies du monde; mais on devait tout craindre de lui : il était Prussien. (Illustration : caricature royaliste, montrant Robespierre guillotinant un innocent, la pyramide derrière lui porte l’inscription « Ci-gît toute la France »; à rapprocher de la fameuse épitaphe apocryphe du même Robespierre : « Passant, ne pleure pas sur mon sort / Si je vivais tu serais mort ! »)

Oh ! redoutables devoirs du juge, dictés par le plus sage des hommes ! Ce ne sont plus seulement les aristocrates, les fédéralistes , les scélérats de la faction d’Orléans, les ennemis déclarés de la patrie qu’il faut frapper. Le conspirateur, l’agent de l’étranger est un Protée, il prend toutes les formes. Il revêt l’apparence d’un patriote, d’un révolutionnaire, d’un ennemi des rois; il affecte l’audace d’un coeur qui en bat que pour la liberté; il enfle la voix et fait trembler les ennemis de la République : c’est Danton; sa violence cache mal son odieux modérantisme et sa corruption apparaît enfin. Le conspirateur, l’agent de l’étranger, c’est ce bègue éloquent qui mit à son chapeau la première cocarde des révolutionnaires, c’est ce pamphlétaire qui, dans son civisme ironique et cruel, s’appelait lui-même « le procureur de la lanterne », c’est Camille Desmoulins : il s’est décelé en défendant les généraux traîtres et en réclamant les mesures criminelles d’une clémence intempestive. C’est Philippeaux, c’est Hérault, c’est le méprisable Lacroix. Le conspirateur, l’agent de l’étranger, c’est ce père Duchesne qui avilit la liberté par sa basse démagogie et de qui les immondes calomnies rendirent Antoinette elle-même intéressante. C’est Chaumette, qu’on vit pourtant doux, populaire, modéré, bonhomme et vertueux, dans l’administration de la Commune, mais il était athée ! Les conspirateurs, les agents de l’étranger, ce sont tous ces sans-culottes en bonnet rouge, en carmagnole, en sabots, qui ont follement renchéri de patriotisme sur les jacobins. Le conspirateur, l’agent de l’étranger, c’est Anacharsis Cloots, l’orateur du genre humain, condamné à mort par toutes les monarchies du monde; mais on devait tout craindre de lui : il était Prussien. (Illustration : caricature royaliste, montrant Robespierre guillotinant un innocent, la pyramide derrière lui porte l’inscription « Ci-gît toute la France »; à rapprocher de la fameuse épitaphe apocryphe du même Robespierre : « Passant, ne pleure pas sur mon sort / Si je vivais tu serais mort ! »)

Maintenant, violents et modérés, tous ces méchants, tous ces traîtres, Danton, Desmoulins, Hébert, Chaumette ont péri sous la hache. La République est sauvée; un concert de louanges monte de tous les comités et de toutes les assemblées populaires vers Maximilien et la Montagne. Les bons citoyens s’écrient : « Dignes représentants d’un peuple libre, c’est en vain que les enfants des Titans ont levé leur tête altière : Montagne bienfaisante, Sinaï protecteur, de ton sein bouillonnant est sorti la foudre salutaire ».

En ce concert, le Tribunal a sa part de louanges. Qu’il est doux d’être vertueux et combien la reconnaissance publique est chère au coeur du juge intègre !

Cependant, pour un cœur patriote, quel sujet d’étonnement et quelles causes d’inquiétude ! Quoi ! pour trahir la cause populaire, ce n’était donc pas assez de Mirabeau, de La Fayette, de Bailly, de Pétion, de Brissot ? Il y fallait encore ceux qui ont dénoncé ces traîtres ? Quoi ! tous les hommes qui ont fait la Révolution ne l’ont faite que pour la perdre ! Ces grands auteurs des grandes journées préparaient avec Pitt et Cobourg la royauté d’Orléans ou la tutelle de Louis XVII. Quoi ! Danton, c’était Monk ! Quoi ! Chaumette et les hébertistes, plus perfides que les fédéralistes qu’ils ont poussé sous le couteau, avaient conjuré la ruine de l’empire ! Mais parmi ceux qui précipitent à la mort les perfides Danton et les perfides Chaumette, l’oeil bleu de Robespierre n’en découvrira-t-il pas de plus perfides encore ? Où s’arrêtera l’exécrable enchaînement des traîtres trahis et la perspicacité de l’Incorruptible… » (Illustration : Charlotte Corday sur la charrette…)

Cependant, pour un cœur patriote, quel sujet d’étonnement et quelles causes d’inquiétude ! Quoi ! pour trahir la cause populaire, ce n’était donc pas assez de Mirabeau, de La Fayette, de Bailly, de Pétion, de Brissot ? Il y fallait encore ceux qui ont dénoncé ces traîtres ? Quoi ! tous les hommes qui ont fait la Révolution ne l’ont faite que pour la perdre ! Ces grands auteurs des grandes journées préparaient avec Pitt et Cobourg la royauté d’Orléans ou la tutelle de Louis XVII. Quoi ! Danton, c’était Monk ! Quoi ! Chaumette et les hébertistes, plus perfides que les fédéralistes qu’ils ont poussé sous le couteau, avaient conjuré la ruine de l’empire ! Mais parmi ceux qui précipitent à la mort les perfides Danton et les perfides Chaumette, l’oeil bleu de Robespierre n’en découvrira-t-il pas de plus perfides encore ? Où s’arrêtera l’exécrable enchaînement des traîtres trahis et la perspicacité de l’Incorruptible… » (Illustration : Charlotte Corday sur la charrette…)

8. Chapitre 22, pages 298 à 301 : la Fête de l’Être suprême du 8 juin 1794 et la loi « de prairial » du 10 juin 94, ouvrant la « Grande Terreur » par suppression de tous les droits des accusés…

Une montagne s’est élevée subitement dans le jardin des Tuileries. Le ciel est sans nuages. Maximilien marche devants es collègues en habit bleu, en culotte jaune, ayant à al main un bouquet d’épis, de bleuets et de coquelicots. Il gravit la montagne et annonce le dieu de Jean-Jacques à la République attendrie. Ô pureté ! ô douceur ! ô foi ! ô simplicité antique ! ô larmes de pitié ! ô rosée féconde ! ô clémence ! ô fraternité humaine !

Une montagne s’est élevée subitement dans le jardin des Tuileries. Le ciel est sans nuages. Maximilien marche devants es collègues en habit bleu, en culotte jaune, ayant à al main un bouquet d’épis, de bleuets et de coquelicots. Il gravit la montagne et annonce le dieu de Jean-Jacques à la République attendrie. Ô pureté ! ô douceur ! ô foi ! ô simplicité antique ! ô larmes de pitié ! ô rosée féconde ! ô clémence ! ô fraternité humaine !

En vain l’athéisme dresse encore sa face hideuse : Maximilien saisit une torche; les flammes dévorent le monstre et la Sagesse apparaît, d’une main montrant le ciel, de l’autre tenant une couronne d’étoiles.

Sur l’estrade dressée contre le palais des Tuileries, Evariste, au milieu de la foule émue, verse de douces larmes et rend grâces à Dieu. Il voit s’ouvrir une ère de félicité.

Il soupire :

– Enfin nous serons heureux, purs, innocents, si les scélérats le permettent.

Hélas ! les scélérats ne l’ont pas permis. Il faut encore des supplices; il faut encore verser des flots de sang impur. Trois jours après la fête de la nouvelle alliance et la réconciliation du ciel et de la terre, la Convention promulgue la loi de prairial qui supprime avec une sorte de bonhomie terrible toutes les formes traditionnelles de la loi, tout ce qui a été conçu depuis le temps des Romains équitables pour la sauvegarde de l’innocence soupçonnée. Plus d’instructions, plus d’interrogatoires, plus de témoins, plus de défenseurs : l’amour de la patrie supplée à tout. L’accusé, qui porte renfermé en lui son crime ou son innocence, passe muet devant le juré patriote. Et c’est dans ce temps qu’il faut discerner sa cause parfois difficile, souvent chargée et obscurcie. Comment juger maintenant ? Comment reconnaître en un instant l’honnête homme et le scélérat, le patriote et l’ennemi de la patrie ?

Après un moment de trouble, Gamelin comprit ses nouveaux devoirs et s’accommoda à ses nouvelles fonctions. Il reconnaissait dans l’abréviation de la procédure les vrais caractères de cette justice salutaire et terrible dont les ministres n’étaient point des chats-fourrés pesant à loisir le pour et le contre dans leurs gothiques balances, mais des sans-culottes jugeant par illumination patriotique et voyant tout dans un éclair. Alors que les garanties, les précautions eussent tout perdu, les mouvements d’un coeur droit sauvaient tout. Il fallait suivre les impulsions de la nature, cette bonne mère, qui ne se trompe jamais; il fallait juger avec le coeur, et Gamelin faisait des invocations aux mânes de Jean-Jacques :

– Homme vertueux, inspire-moi, avec l’amour des hommes, l’ardeur de les régénérer !

Ses collègues, pour la plupart, sentaient comme lui. C’était surtout des simples; et, quand les formes furent simplifiées, ils se trouvèrent à leur aise. La justice abrégée les contentait. Rien, dans sa marche accélérée, ne les troublait plus. Ils s’enquéraient seulement des opinions des accusés, ne concevant pas qu’on pût sans méchanceté penser autrement qu’eux. Comme ils croyaient posséder la vérité, la sagesse, le souverain bien, ils attribuaient à leurs adversaires l’erreur et le mal. Ils se sentaient forts : ils voyaient Dieu.

Ses collègues, pour la plupart, sentaient comme lui. C’était surtout des simples; et, quand les formes furent simplifiées, ils se trouvèrent à leur aise. La justice abrégée les contentait. Rien, dans sa marche accélérée, ne les troublait plus. Ils s’enquéraient seulement des opinions des accusés, ne concevant pas qu’on pût sans méchanceté penser autrement qu’eux. Comme ils croyaient posséder la vérité, la sagesse, le souverain bien, ils attribuaient à leurs adversaires l’erreur et le mal. Ils se sentaient forts : ils voyaient Dieu.

Ils voyaient Dieu, ces jurés du Tribunal révolutionnaire. L’être suprême, reconnu par Maximilien, les inondait de ses flammes. Ils aimaient, ils croyaient… »

8bis. Chapitre 22, pages 301-302 (suite du précédent passage)

« …Le fauteuil de l’accusé avait été remplacé par une vaste estrade pouvant contenir cinquante individus : on ne procédait plus que par fournées. L’accusateur public réunissait dans une même affaire et inculpait comme complices des gens qui souvent au tribunal se rencontraient pour la première fois. Le Tribunal jugea avec les facilités terribles de la loi de prairial ces prétendues conspirations des prisons qui, succédant aux proscriptions des dantonistes et de la Commune, s’y rattachaient par les artifices d’une pensée subtile…

…Le Tribunal expédiait, ce jour-là, une partie de la grande conspiration des prisons, une trentaine de conspirateurs du Luxembourg, captifs très soumis, mais royalistes ou fédéralistes très prononcés. L’accusation reposait tout entière sur l’accusation d’un seul délateur. Les jurés ne savaient pas un mot de l’affaire; ils ignoraient jusqu’aux noms des conspirateurs… »

…Le Tribunal expédiait, ce jour-là, une partie de la grande conspiration des prisons, une trentaine de conspirateurs du Luxembourg, captifs très soumis, mais royalistes ou fédéralistes très prononcés. L’accusation reposait tout entière sur l’accusation d’un seul délateur. Les jurés ne savaient pas un mot de l’affaire; ils ignoraient jusqu’aux noms des conspirateurs… »

9. Chapitre 24, pages 317 à fin du chapitre

« …Les charrettes attendaient. On y entassa les condamnés, les mains liées. La femme Rochemaure, dont la grossesse n’avait pas été reconnue par le chirurgien, fut hissée dans un des tombereaux. Elle retrouva un peu de son énergie pour pour observer la foule des spectateurs, espérant contre toute espérance y trouver des sauveurs. Ses yeux imploraient. L’affluence était moindre qu’autrefois et les mouvements des esprits moins violents. Quelques femmes seulement criaient « A mort ! » ou raillaient ceux qui allaient mourir. Les hommes haussaient les épaules, détournaient la tête et se taisaient, soit par prudence, soit par respecte des lois.

Il y eut un frisson dans la foule quand Athénaïs passa le guichet. Elle avit l’air d’un enfant. Elle s’inclina devant le religieux :

– Monsieur le curé, lui dit-elle, donnez-moi l’absolution.

Le Père Longuemare murmura gravement les paroles sacramentelles et dit :

-Ma fille ! Vous êtes tombée dans de grands désordres; mais que ne puis-je présenter au Seigneur un coeur aussi simple que le vôtre !

Elle monta, légère, dans la charrette. Et là, le buste droit, sa tête d’enfant fièrement dressée; elle s’écria :

– Vive le roi !…

…Tandis que les roues tournaient en grinçant sur le pavé du long faubourg, le religieux récitait les prières des agonisants.

Brotteaux se remémorait les vers du poète de la nature : Sic ubi non erimus (ndlr : citation de Lucrèce : « de même, quand nous ne serons plus », plus rien ne pourra nous atteindre)… A son côté, Athénaïs, fière de mourir ainsi que la reine de France, jetait sur la foule un regard hautain… »

10. Chapitre 25, pages 321 à 324 : « Terreur salutaire, ô sainte terreur !… »

« …Terreur salutaire, ô sainte terreur ! L’année passé, à pareille époque, nous avions pour défenseurs d’héroïques vaincus en guenilles; le sol de la patrie était envahi, les deux tiers des départements en révolte (ci contre). Maintenant nos armées bien équipées, bien instruites, commandées par d’habiles généraux, prennent l’offensive, prêtes à porter la liberté par le monde. La paix règne sur tout le territoire de la République. Terreur salutaire, ô sainte terreur ! aimable guillotine ! l’année passée, à pareille époque, la République était déchirée par les factions; l’hydre du fédéralisme menaçait de la dévorer. Maintenant l’unité jacobine étend sur l’empire sa force et sa sagesse. »

« …Terreur salutaire, ô sainte terreur ! L’année passé, à pareille époque, nous avions pour défenseurs d’héroïques vaincus en guenilles; le sol de la patrie était envahi, les deux tiers des départements en révolte (ci contre). Maintenant nos armées bien équipées, bien instruites, commandées par d’habiles généraux, prennent l’offensive, prêtes à porter la liberté par le monde. La paix règne sur tout le territoire de la République. Terreur salutaire, ô sainte terreur ! aimable guillotine ! l’année passée, à pareille époque, la République était déchirée par les factions; l’hydre du fédéralisme menaçait de la dévorer. Maintenant l’unité jacobine étend sur l’empire sa force et sa sagesse. »

Cependant il était sombre. Un pli profond lui barrait le front; sa bouche était amère. Il songeait : « Nous disons : Vaincre ou mourir. Nous nous trompions, c’est vaincre et mourir qu’il fallait dire. »

Il regardait autour de lui. Les enfants faisaient des tas de sable. Les citoyennes sur leur chaise de bois, au pied des arbres, brodaient ou cousaient. Les passants en habit et culotte d’une élégance étrange, songeant à leurs affaires ou à leurs plaisirs, regagnaient leur demeure. Et Gamelin se sentait seul parmi eux : il n’était ni leur compatriote ni leur contemporain. Que s’était-il donc passé ? Comment à l’enthousiasme des belles années avait succédé l’indifférence, la fatigue et, peut-être, le dégoût ? Visiblement, ces gens-là ne voulaient plus entendre parler du Tribunal révolutionnaire et se détournaient de la guillotine. Devenue trop importune sur la place de la Révolution, on l’avait renvoyée au bout du faubourg Antoine. Là même, au passage des charrettes, on murmurait. Quelques voix, dit-on, avaient crié : « Assez ! »

Assez, quand il y avait encore des traîtres, des conspirateurs ! Assez, quand il fallait renouveler les comités, épurer la Convention ! Assez, quand des scélérats déshonoraient la représentation nationale ! Assez, quand on méditait jusque dans le tribunal révolutionnaire la perte du Juste ! Car, chose horrible à penser et trop véritable ! Fouquier lui-même ourdissait des trames, et c’était pour perdre Maximilien qu’il lui avait immolé pompeusement cinquante-sept victimes traînées à la mort dans la chemise rouge des parricides. A quelle pitié criminelle cédait la France ? (ndlr : Fouquier-Tinville, ci contre, l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire) Il fallait donc la sauver malgré elle et, lorsqu’elle criait grâce, se boucher les oreilles et frapper. Hélas ! les destins l’avaient résolu : la patrie maudissait ses sauveteurs. Qu’elle nous maudisse et soit sauvée !

Assez, quand il y avait encore des traîtres, des conspirateurs ! Assez, quand il fallait renouveler les comités, épurer la Convention ! Assez, quand des scélérats déshonoraient la représentation nationale ! Assez, quand on méditait jusque dans le tribunal révolutionnaire la perte du Juste ! Car, chose horrible à penser et trop véritable ! Fouquier lui-même ourdissait des trames, et c’était pour perdre Maximilien qu’il lui avait immolé pompeusement cinquante-sept victimes traînées à la mort dans la chemise rouge des parricides. A quelle pitié criminelle cédait la France ? (ndlr : Fouquier-Tinville, ci contre, l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire) Il fallait donc la sauver malgré elle et, lorsqu’elle criait grâce, se boucher les oreilles et frapper. Hélas ! les destins l’avaient résolu : la patrie maudissait ses sauveteurs. Qu’elle nous maudisse et soit sauvée !

C’est trop peu que d’immoler des victimes obscures, des aristocrates, des financiers, des publicistes, des poètes, un Lavoisier, un Roucher, un André Chénier. Il faut frapper ces scélérats tout-puissants qui, les mains pleines d’or et dégouttantes de sang, préparant la ruine de la Montagne, les Foucher, les Tallien, les Rovère, les Carrier, les Bourdon. Il faut délivrer l’Etat de tous ses ennemi. Si Hébert avait triomphé, la Convention était renversée, la République roulait aux abîmes; si Desmoulins et Danton avaient triomphé, la Convention, sans vertus, livrait la République aux aristocrates, aux agioteurs et aux généraux. Si les Tallien, les Fouché, monstres forgés de sang et de rapines, triomphent, la France se noie dans le crime et l’infamie. Tu dors, Robespierre, tandis que des criminels ivres de fureur et d’effroi méditent ta mort et les funérailles de la liberté. Couthon, Saint-Just, que tardez-vous à dénoncer les complots ?

Quoi ! l’ancien Etat, le monstre royal assurait son empire en emprisonnant chaque année quatre cent mille hommes, en en pendant quinze mille, en en rouant trois mille, et la République hésiterait encore à sacrifier quelques centaines de têtes à la sûreté et à sa puissance ! Noyons-nous dans le sang et sauvons la patrie… »

10bis. Chapitre 25, page 325 puis 326-327 : Evariste Gamelin parle…

• page 325 : « – Je ne me reproche rien. Ce que j’ai fait, je le ferais encore. Je me suis fait anathème pour la patrie. Je suis maudit. Je me suis mis hors l’humanité : je n’y rentrerai jamais. Non ! la grande tâche n’est pas finie. Ah ! la clémence, le pardon ! Les traîtres pardonnent-ils ? Les conspirateurs sont-ils cléments ? Les scélérats parricides croissent sans cesse en nombre; il en sort de dessous terre, il en accourt de toutes nos frontières : de jeunes hommes, qui eussent mieux péri dans nos armées, des vieillards, des enfants, des femmes, avec les masques de l’innocence, de la pureté, de la grâce. Et quand on les a immolés, on en trouve davantage. Tu vois bien qu’il faut que je renonce à l’amour, à toute joie, à toute douceur, à al vie elle-même… »

• page 325 : « – Je ne me reproche rien. Ce que j’ai fait, je le ferais encore. Je me suis fait anathème pour la patrie. Je suis maudit. Je me suis mis hors l’humanité : je n’y rentrerai jamais. Non ! la grande tâche n’est pas finie. Ah ! la clémence, le pardon ! Les traîtres pardonnent-ils ? Les conspirateurs sont-ils cléments ? Les scélérats parricides croissent sans cesse en nombre; il en sort de dessous terre, il en accourt de toutes nos frontières : de jeunes hommes, qui eussent mieux péri dans nos armées, des vieillards, des enfants, des femmes, avec les masques de l’innocence, de la pureté, de la grâce. Et quand on les a immolés, on en trouve davantage. Tu vois bien qu’il faut que je renonce à l’amour, à toute joie, à toute douceur, à al vie elle-même… »

(illustration : Saturne dévorant l’un de ses fils, par Goya; pour Goya, qui a vécu les horreurs de l’invasion napoléonienne en 1808, ce Saturne incarnerait le Mal suprême qui gangrène le monde et les hommes. Ce Mal qui est la négation de la Raison sur laquelle toute société humaine devrait être bâtie. Mais, précisément, avec la démente Révolution, les Lumières ont fait naufrage dans la Terreur, et la Raison des auto-proclamés « philosophes » à sombré dans la plus extravagante des dé-raisons !…)

• pages 326/327

« …Un enfant de huit ou neuf ans, qui jouait au cerceau, se jeta en ce moment dans jambes de Gamelin. Celui-ci l’éleva brusquement dans ses bras :

-Enfant ! tu grandiras libre, heureux, et tu le devras à l’infâme Gamelin. Je suis atroce pour que tu sois heureux. Je suis cruel pour que tu sois bon; je suis impitoyable pour que demain tous les Français s’embrassent en versant des larmes de joie.

Il le pressa contre sa poitrine :

– Petit enfant, quand tu seras un homme, tu me devras ton bonheur, ton innocence; et, si jamais tu entends prononcer mon nom, tu l’exécreras.

Et il posa à terre l’enfant, qui s’alla jeter épouvanté dans les jupes de sa mère, accourue pour le délivrer… Gamelin tourna vers Elodie un regard farouche :

– J’ai embrassé cet enfant; peut-être ferai-je guillotiner sa mère…

11. Chapitre 26, pages 328 à 330 : bientôt la fin, pour Robespierre…

« …Evariste errait, sombre et soucieux, par les jardins Marbeuf, devenus propriété nationale et fréquentée des Parisiens oisifs… Evariste reconnut Robespierre. Il le retrouvait amaigri, le visage durci et traversé de plis douloureux…

Gamelin, par respect, ne s’approcha pas du promeneur solitaire; mais contemplant la forme mince qui s’effaçait dans la nuit, il lui adressa cette oraison mentale :

« J’ai vu ta tristesse, Maximilien; j’ai compris ta pensée. Ta mélancolie, ta fatigue et jusqu’à cette expression d’effroi empreinte dans tes regards, tout en toi dit : « Que la terreur s’achève et que la fraternité commence ! Français, soyez unis, soyez vertueux, soyez bons. Aimez-vous les uns les autres. » Eh bien ! je servirai tes desseins; pour que tu puisses, dans ta sagesse et ta bonté, mettre fin aux discordes civiles, éteindre les haines fratricides, faire du bourreau un jardinier qui en tranchera plus que les têtes des choux et des laitues, je préparerai avec mes collègues du Tribunal les voies de la clémence, en exterminant les conspirateurs et les traîtres. Nous redoublerons de vigilance et de sévérité. Aucun coupable ne nous échappera. Et quand la tête du dernier des ennemis de la République sera tombée sous le couteau, tu pourras être innocent sans crime et faire régner l’innocence et la vertu sur France, ô père de la patrie ! »

12. Chapitre 27, pages 332 à 334 : la chute de Robespierre approche…

Tu dors, Robespierre ! L’heure passe, le temps précieux coule.

Enfin, le 8 Thermidor, à la Convention, l’Incorruptible se lève et va parler. Soleil du 31 mai, te lèves-tu une seconde fois ? Gamelin attend, espère. Robespierre va donc arracher des bancs des bancs qu’ils déshonorent ces législateurs plus coupables que les fédéralistes, plus dangereux que Danton ? Non, pas encore. « Je ne puis – dit-il – me résoudre à déchirer entièrement le voile qui recouvre ce profond mystère d’iniquité. » Et al foudre éparpillée, sans frapper aucun des conjurés, les effraie tous. On en comptait soixante qui, depuis quinze jours, n’osaient coucher dans leur lit. Marat nommait les traîtres, lui; il les montrait du doigt. L’Incorruptible hésite, et dès lors c’est lui l’accusé.

Le soir, aux Jacobins, on s’étouffe dans la salle, dans les couloirs, dans la cour.

Ils sont tous là, les amis bruyants et les ennemis muets. Robespierre leur lit ce discours que la Convention a entendu dans un silence affreux et que les jacobins couvrent d’applaudissements émus.

– C’est mon testament de mort, dit l’homme, vous me verrez boire la cigüe avec calme.

– Je la boirai avec toi, répond David.

– Tous, tous, s’écrient les jacobins, qui se séparent sans rien décider.

Evariste, pendant que se préparait la mort du Juste, dormit du sommeil des disciples au Jardin des Oliviers. Le lendemain, il se rendit au Tribunal, où deux sections siégeaient. Celle dont il faisait partie jugeait vingt-et-un complices de la conspiration de Lazare. Et, pendant ce temps, arrivaient les nouvelles : « La Convention, après une séance de six heures, a décrété d’accusation Maximilien Robespierre, Couthon, Saint-Just avec Augustin Robespierre et Lebas (ci dessous, après Robespierre, Saint Just, Couthon, Le Bas, Augustin Robespierre), qui ont demandé à partager le sort des accusés. Les cinq proscrits sont descendus à la barre. »

On apprend que le président de la section qui fonctionne dans la salle voisine, le citoyen Dumas, a été arrêté sur son siège, mais que l’audience continue. On entend battre la générale et sonner le tocsin.

Evariste, à son banc, reçoit de la Commune l’ordre de se rendre à l’Hôtel de Ville pour siéger au conseil général. Au son des cloches et des tambours, il rend son verdict avec ses collègues et court chez lui embrasser sa mère et prendre son écharpe. La place de Thionville est déserte. La section n’ose se prononcer ni pour ni contre la Convention. On rase les murs, on se coule dans les allées, on rentre chez soi. A l’appel du tocsin et de la générale, répondent les bruits des volets qui se rabattent et des serrures qui se ferment…

12bis. Chapitre 27, pages 337 à 341 : la Révolution se déchire, la Convention contre la Commune, Robespierre et les siens décrétés d’accusation, et la peur change de camp…

« …En approchant de l’Hôtel de Ville il entendit (Gamelin, ndlr) il entendit monter vers le ciel lourd la rumeur des grands jours. Sur la place de Grève, un tumulte d’armes, un flamboiement d’écharpes et d’uniformes, le canons d’Hanriot en batterie. Il gravit l’escalier d’honneur et, en entrant dans la salle, signe la feuille de présence. Le conseil général de la Commune, à l’unanimité des 491 membres présents, se déclare pour les proscrits.

Le maire se fait apporter la table des Droits de l’homme, lit l’article où il est dit : « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est pour le peuple le plus saint et le plus indispensable des devoirs », et le premier magistrat de Paris déclare qu’au coup d’état de la Convention la Commune oppose l’insurrection populaire.

Les membres du conseil général font serment de mourir à leur poste. Deux officiers municipaux sont chargés de se rendre sur la place de Grève et d’inviter le peuple à se joindre à ses magistrats afin de sauver la patrie et la liberté.

On se cherche, on échange des nouvelles, on donne des avis. Parmi ces magistrats, peu d artisans. La Commune réunie là est telle que l’a faite l’épuration jacobine : des juges et des jurés du Tribunal révolutionnaire, des artistes comme Beauvallet et Gamelin, des rentiers et des professeurs, des bourgeois cossus, de gros commerçants, des têtes poudrées, des ventres à breloques; peu de sabots, de pantalons, de carmagnoles, de bonnets rouges. Ces bourgeois sont nombreux, résolus. Mais, quand on y songe, c’est à peu près tout ce que Paris compte de vrais républicains. Debout dans la maison de ville, comme sur le rocher de la liberté, un océan d’indifférence les environne.

Pourtant des nouvelles favorables arrivent. Toutes les prisons où les proscrits ont été enfermés ouvrent leurs portes et rendent leur proie. Augustin Robespierre, venu de la Force, entre le premier à l’Hôtel de Ville et est acclamé. On apprend à huit heures que Maximilien, après avoir longtemps résisté, se rend à la Commune. On l’attend, il va venir, il vient : une acclamation formidable ébranle les voûtes du vieux palais municipal. Il entre, porté par vingt bras. Cet homme mince, propret, en habit bleu et culotte jaune, c’est lui. Il siège, il parle. (illustration : d’après un reportage de TF1, une équipe de chercheurs – visualforensic – spécialisée dans les techniques de reconstructions faciales, a « restitué » le vrai visage de Robespierre – ci contre – ; une reconstitution que l’extrême-gauche refuse.)

Pourtant des nouvelles favorables arrivent. Toutes les prisons où les proscrits ont été enfermés ouvrent leurs portes et rendent leur proie. Augustin Robespierre, venu de la Force, entre le premier à l’Hôtel de Ville et est acclamé. On apprend à huit heures que Maximilien, après avoir longtemps résisté, se rend à la Commune. On l’attend, il va venir, il vient : une acclamation formidable ébranle les voûtes du vieux palais municipal. Il entre, porté par vingt bras. Cet homme mince, propret, en habit bleu et culotte jaune, c’est lui. Il siège, il parle. (illustration : d’après un reportage de TF1, une équipe de chercheurs – visualforensic – spécialisée dans les techniques de reconstructions faciales, a « restitué » le vrai visage de Robespierre – ci contre – ; une reconstitution que l’extrême-gauche refuse.)

A son arrivée, le conseil ordonne que la façade de la maison Commune sera sur-le-champ illuminée. En lui la République réside. Il parle, il parle d’une voix grêle, avec élégance. Il parle purement, abondamment. Ceux qui sont là, qui ont joué leur vie sur sa tête, s’aperçoivent, épouvantés, que c’est un homme de parole, un homme de comités, de tribune, incapable d’une résolution prompte et d’un acte révolutionnaire.

On l’entraîne dans la salle des délibérations. Maintenant ils sont tous là, ces illustres proscrits : Lebas, Saint-Just, Couthon. Robespierre parle. Il est minuit et demie : il parle encore . Cependant Gamelin, dans la salle du conseil, le front collé à une fenêtre, regarde d’un oeil anxieux; il voit fumer les lampions dans la nuit sombre. Les canons d’Hanriot sont en batterie devant l’Hôtel de Ville. Sur al place toute noire s’agite une foule incertaine, inquiète. A minuit et demie, des torches débouchent au coin de la rue de la Vannerie, entourant un délégué de la Convention qui, revêtu de ses insignes, déploie un papier et lit, dans une rouge lueur, le décret de la Convention, la mise hors la loi des membres de la Commune insurgée, des membres du conseil général qui l’assistent et des citoyens qui répondraient à son appel.

La mise hors la loi, la mort sans jugement ! la seule idée en fait pâlir les plus déterminés. Gamelin sent son front se glacer. Il regarde la foule quitter à grands pas la place de Grève.

Et, quand il tourne la tête, ses yeux voient que la salle, où les conseillers s’étouffaient tout à l’heure, est presque vide.

Mais ils ont fui en vain : ils avaient signé.

Il est deux heures. L’Incorruptible délibère dans la salle voisine avec la Commune et les représentants proscrits.

Gamelin plonge ses regards désespérés sur la place noire. Il voit, à la clarté des lanternes, les chandelles de bois s’entrechoquer sur l’auvent de l’épicier, avec un bruit de quilles; les réverbères se balancent et vacillent : un grand vent s’est élevé. Un instant après, une pluie d’orage tombe : la place se vide entièrement; ceux que n’avaient pas chassés le terrible décret, quelques gouttes d’eau les dispersent. Les canons d’Hanriot sont abandonnés. Et quand on voit à la lueur des éclairs déboucher en même temps par la rue Antoine et par le quai les troupes de la Convention, les abords de la maison commune sont déserts.

Enfin Maximilien s’est décidé à faire appel du décret de la Convention à la section des Piques.

Le conseil général se fait apporter des sabres, des pistolets, des fusils. Mais un fracas d’armes, de pas et de vitres brisées emplit la maison. Les troupes de la Convention passent comme une avalanche à travers la salle des délibérations et s’engouffrent dans la salle du conseil. Un coup de feu retentit : Gamelin voit Robespierre tomber la mâchoire fracassée… Il est sans mouvement, mais il souffre d’un froid cruel et, dans le tumulte d’une lutte effroyable, il entend distinctement la voix du jeune dragon Henry qui s’écrie :

Le conseil général se fait apporter des sabres, des pistolets, des fusils. Mais un fracas d’armes, de pas et de vitres brisées emplit la maison. Les troupes de la Convention passent comme une avalanche à travers la salle des délibérations et s’engouffrent dans la salle du conseil. Un coup de feu retentit : Gamelin voit Robespierre tomber la mâchoire fracassée… Il est sans mouvement, mais il souffre d’un froid cruel et, dans le tumulte d’une lutte effroyable, il entend distinctement la voix du jeune dragon Henry qui s’écrie :

– Le tyran n’est plus; ses satellites sont brisés. La Révolution va reprendre son cours majestueux et terrible.

Gamelin s’évanouit.

A sept heures du matin, un chirurgien envoyé par la Convention le pansa. La Convention était pleine de sollicitude pour les complices de Robespierre : elle ne voulait pas qu’aucun d’eux échappât à la guillotine. L’artiste-peintre, ex-juré, ex-membre du conseil général de la Commune, fut porté sur une civière à la Conciergerie. »

13. Chapitre 28, pages 342 à 344

Le 10, tandis que sur le grabat d’un cachot, Evariste, après un sommeil de fièvre, se réveillait en sursaut dans une indicible horreur, Paris, en sa grâce et son immensité, souriait au soleil; l’espérance renaissait au coeur des prisonniers : les marchands ouvraient allègrement leur boutique, les bourgeois se sentaient plus riches, les jeunes hommes plus heureux, les femmes plus belles, par la chute de Robespierrre. Seuls une poignée de jacobins, quelques prêtres constitutionnels et quelques vieilles femmes tremblaient de voir l’empire passer aux méchants et aux corrompus. Une délégation du Tribunal révolutionnaire, composée de l’accusateur public et de deux juges, se rendait à la Convention, pour al féliciter d’avoir arrêté les complots. L’assemblée décidait que l’échafaud serait de nouveau dressé sur la place de la Révolution. On voulait que les riches, les élégants, les jolies femmes pussent voir sans se déranger le supplice de Robespierre, qui aurait lieu le jour même. Le dictateur et ses complices étaient hors la loi : il suffisait que leur identité fût constatée par deux officiers municipaux pour que le Tribunal les livrât immédiatement à l’exécuteur. Mais une difficulté surgissait : les constatations en pouvaient être faites dans les formes, la Commune étant tout entière hors la loi. L’assemblée autorisa le Tribunal à faire constater l’identité par des témoins ordinaires.

Les triumvirs furent traînés à la mort, avec leurs principaux complices, au milieu des cris, de joie et de fureur, des imprécations, des rires, des danses (ci contre).

Les triumvirs furent traînés à la mort, avec leurs principaux complices, au milieu des cris, de joie et de fureur, des imprécations, des rires, des danses (ci contre).

Le lendemain, Evariste, qui avait repris quelques forces et pouvait presque se tenir sur ses jambes, fut tiré de son cachot, amené au Tribunal et placé sur l’estrade, qu’il avait tant de fois vue chargée d’accusés, où s’étaient assises tour à tour tant de victimes illustres ou obscures. Elle gémissait maintenant sous le poids de soixante-dix individus, la plupart membres de la Commune, et quelques uns jurés comme Gamelin, mis comme lui hors la loi. Il revit son banc, le dossier sur lequel il avait coutume de s’appuyer, la place d’où il avait terrorisé des malheureux… Il revit, dominant l’estrade où les juges siégeaient sur trois fauteuils d’acajou, garnis de velours d’Utrecht rouge, les bustes de Chalier et de Marat, et ce buste de Brutus qu’il avait un jour attesté. Rien n’était changé, ni les haches, les faisceaux, les bonnets rouges du papier de tenture, ni les outrages jetés par les tricoteuses des tribunes à ceux qui allaient mourir, ni l’âme de Fouquier-Tinville, têtu, laborieux, remuant avec zèle ses papiers homicides, et envoyant, magistrat accompli, ses amis de la veille à l’échafaud…

13bis. Chapitre 28, pages 345-346

…Gamelin fit un effort pour monter dans la charrette : il avait perdu beaucoup de sang et sa blessure le faisait cruellement souffrir. Le cocher fouetta sa haridelle et le cortège se mit en marche au milieu des huées.

Des femmes qui reconnaissaient Gamelin lui criaient :

Des femmes qui reconnaissaient Gamelin lui criaient :

– Va donc, buveur de sang ! Assassin à dix-huit francs par jour ! Il ne rit plus : voyez comme il est pâle, le lâche !

C’étaient les mêmes femmes qui insultaient naguère les conspirateurs et les aristocrates, les exagérés et les indulgents envoyés par Gamelin et ses collègues à la guillotine.

La charrette tourna sur le quai des Morfondus, gagna lentement le Pont neuf et la rue de la Monnaie : on allait à la place de la Révolution, à l’échafaud de Robespierre. Le cheval boitait; à tout moment, le cocher lui effleurait du fouet les oreilles. La foule des spectateurs, joyeuse, animée, retardait la marche de l’escorte. Le public félicitait les gendarmes, qui retenaient leurs chevaux. Au coin de la rue Honoré, les insultes redoublèrent. Des jeunes gens, attablés à l’entresol, dans les salons des traiteurs à la mode, se mirent aux fenêtres, leurs serviettes à al main, et crièrent :

– Cannibales, anthropophages, vampires !

La charrette ayant buté dans un tas d’ordures qu’on n’avait pas enlevées en ces deux jours de troubles, la jeunesse dorée éclata de joie :

– Le char embourbé ! Dans la gadoue, les jacobins !

Gamelin songeait, et il crut comprendre.

« Je meurs justement, pensa-t-il. Il est juste que nous recevions ces outrages jetés à la République et dont nous aurions dû la défendre. Nous avons été faibles; nous nous sommes rendus coupables d’indulgence. Nous avons trahi la République. Nous avons mérité notre sort. Robespierre lui-même, le pur, le saint, a péché par douceur, par mansuétude; ses fautes sont effacées par son martyre. A son exemple, j’ai trahi la République; elle périt : il est juste que je meure avec elle. J’ai épargné le sang : que mon sang coule ! Que je périsse ! je l’ai mérité. »

14. Chapitre 29, pages 355 à 357

…L’affiche annonçait Phèdre et Le chien du jardinier. Toute la salle réclama l’hymne cher aux muscadins et à la jeunesse dorée, Le Réveil du peuple.

Le rideau se leva et un petit homme, gros et court, parut sur la scène : c’était le célèbre Lays : il chanta de sa belle voix de ténor : Peuple français, peuple de frères !…

Des applaudissements si formidables éclatèrent que les cristaux du lustre en tintaient. Puis on entendit quelques murmures, et la voix d’un citoyen en chapeau rond répondit, du parterre, par l’hymne des Marseillais : Allons enfants de la patrie !…

Cette voix fut étouffée sous les huées; des cris retentirent :

– A bas les terroristes ! Mort aux jacobins !

Et Lays, rappelé, chanta une seconde fois l’hymne des thermidoriens : Peuple français, peuple de frères !…

Dans toutes les salles de spectacle on voyait le buste de Marat élevé sur une colonne ou porté sur un socle; au théâtre Feydeau, ce buste se dressait sur un piédouche, du côté « jardin », contre le cadre de maçonnerie qui fermait la scène.

Dans toutes les salles de spectacle on voyait le buste de Marat élevé sur une colonne ou porté sur un socle; au théâtre Feydeau, ce buste se dressait sur un piédouche, du côté « jardin », contre le cadre de maçonnerie qui fermait la scène.

Tandis que l’orchestre jouait l’ouverture de Phèdre et Hippolyte, un jeune muscadin, désignant le buste du bout de son gourdin, s’écria :

– A bas Marat !

Toute la salle répéta :

– A bas Marat ! A bas Marat !

Et des vois éloquentes dominèrent le tumulte :

– C’est une honte que ce buste soit encore debout !

– L’infâme Marat règne partout, pour notre déshonneur ! Le nombre de ses bustes égale celui des têtes qu’il voulait couper.

– Crapaud venimeux !

– Tigre !

– Noir serpent !

Soudain un spectateur élégant monte sur le rebord de sa loge, pousse le buste, le renverse. Et la tête de plâtre tombe en éclats sur les musiciens, aux applaudissements de la salle, qui, soulevée, entonne debout Le Réveil du Peuple : Peuple français, peuple de frères ! ■

« La seule chose qui rende supportable les récits de la Révolution, c’est qu’on peut dire à la plupart des imbéciles et des scélérats qui ont coopéré aux actes révolutionnaires : « Toi non plus tu n’en as pas pour longtemps »…

« La seule chose qui rende supportable les récits de la Révolution, c’est qu’on peut dire à la plupart des imbéciles et des scélérats qui ont coopéré aux actes révolutionnaires : « Toi non plus tu n’en as pas pour longtemps »…

Jacques Bainville

Lectures

1ère publication le 17 janvier 2016 – Actualisé les 15 janvier 2023 et 2024.

Autour de la Révolution, lire ces deux romans – méconnu pour le premier, presque totalement inconnu pour le second – : «Sous la hache», d’Élémir Bourges, et «La Fin de l’orgie», de Charles Monselet… Le premier montre la Vendée, d’une manière bien supérieure à celle qu’eut Balzac de le faire dans «Les Chouans» (le seul roman du divin Honoré qui pêchât) ; le second traite la Révolution à la manière des ardents stylistes, si bien que celle-ci nous apparaît sous l’éclairage strictement infernal qui est le sien, parce que Monselet s’en prend aux individualités, aussi bien les égotiques, installées en telle ou telle autre position réservée, que les conglomérées en diverses compacités odieuses. Par exemple, cet aperçu impitoyable : «C’était un sans-culotte de la plus belle venue, un bon patriote, enfin, comme le peuple appelle tous ceux qui sont laids, bêtes et robustes.» Et, à l’inverse, tout à fait : «Cependant, tant est grande la conscience de la noblesse et de l’art, grande l’habitude de la distinction, que tous ces personnages renommés gardaient encore au sein de leur passager abaissement cette égalité de caractère qui est l’indice des races supérieures.»

On trouve dans le roman de Monselet tout le grand art de la description allégorique, faisant que le ressaut du bibelot surgit dans la phrase pèse le poids de ce qu’il représente et que l’on ne saurait réellement dire… Il y a eu de ces très grands écrivains en fin de romantisme et en plein symbolisme, très grands écrivains que la culture républicaine a relégués sous le boisseau parce que leur énergie talentueuse plongeait spontanément dans l’ombre le dégoûtant naturalisme auquel ils s’opposaient épidermiquement… Les Mimile Zola ont eu gain contre eux, si bien que le lit de la bienséance a été fait, permettant, par exemple, de faire figurer Louis Aragon en première page (dernièrement) d’un canard et de l’assortir, en place d’oranges, de commentaires voulant en faire «le plus grand poète français», et ce, avec le toupet recuit et bouilli, de préciser «devant Claudel»… Je ne sais plus le titre du périodique «littéraire», dont je ne regarde jamais que la couvrante, quoique j’entende, quelquefois, citer des bribes de la farce empâtée.

Certes, il faudra se décarcasser pour mettre la main sur un exemplaire de «La Fin de l’Orgie» de Monselet (je pense que cela ne doit pas coûter trop cher à l’achat), cependant, on trouvera aisément «Sous la hache» du grandissime Élémir Bourges…

On aura compris que j’entends suggérer de substituer à l’impeccable «classique» que fut Anatole France, les grandes orgues baroques des lettre de France qui ont sonné jusqu’à ceux que j’évoque, enfants de Rabelais, Agrippa d’Aubigné, Joseph de Maistre ou Alfred de Vigny (eh oui ! on ne le sait pas assez), et que l’éducation laïque et obligatoire entend dissimuler.

Merci David pour les références précieuses. Oui, le roman « les Chouans » de Balzac n’est pas à la hauteur de ce qui s’est passé, mais Balzac ne s’était pas encore dégagé de la légende napoléonienne. . En revanche tout n’est pas à jeter chez Aragon par exemple :

» Bonchamps, c’est la France, c’est la France éternelle »

du livre d’or de l’église de Saint Florent du Viel ou cet extrait d’un de ses poèmes:

» Une cathédrale par pitié de ce qui demande à naître

Une cathédrale pour mon royaume

Pour ce royaume de misère en moi que je porte

Ce Royaume de splendeur en moi que je porte

Comme un enfant craintivement qui commence à bouger »

De l’an deux mille n’aura pas lieu

Que ne lit-on ou n’entend-on pas sur les Chouans et la Chouannerie !

Pire que Robespierre il y a Barère, le théoricien de la Terreur, mort dans son lit à l’âge vénérable de 85 ans ; il fut une véritable crapule et est mort encensé. Mais il y a aussi Carnot, Fouché, Meignet et quelques autres.

Quant à Carrier, contrairement à ce que racontent certains, il n’a pas été guillotiné pour ses crimes mais pour tentatives de menées contre-révolutionnaires.

Souvenir Chouan de Bretagne

https://souvenirchouandebretagne.over-blog.com/2024/01/abbe-julien-minier-confesseur-de-la-foi-janvier-1794.html