Par Pierre Builly.

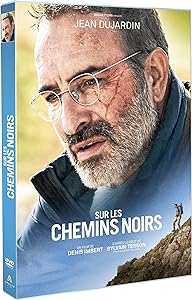

Sur les chemins noirs de Denis Imbert (2023).

La diagonale du vide.

Comment adapter au cinéma un court récit de Sylvain Tesson, (que je n’ai pas lu, mais dont je connais la trame) qui relate la traversée de la France à pied du Sud-est au Nord-Ouest ? Une traversée effectuée en forme de défi, à la suite d’un grave accident, qui a valu à l’écrivain plusieurs mois de coma, une semi-paralysie faciale et des tas de dommages collatéraux ; lui qui se sentait tellement à l’aise dans son corps à qui il aimait infliger de drôles d’épreuves bizarres, le tour du monde à vélo, l’escalade nocturne des monuments escarpés de Paris ou (immense succès de librairie), un ermitage de six mois solitaires en Sibérie (entre février et juillet).

Donc une nuit, passablement bourré, voulant faire le malin et épater une nouvelle fois son ami Jean-Christophe Rufin, il glisse, chute de dix mètres et s’affale sur un trottoir. Rescapé miraculeusement, il décide de reprendre la route en passant par les chemins noirs, itinéraires archaïques de la France disparue, magnifiques et désolés où l’on ne croise qu’à peine et bien rarement d’autres humains et de temps en temps le souvenir de la civilisation d’auparavant : l’abbaye bénédictine de Ganagobie, en Haute-Provence, un vieux paysan d’Auvergne, une longue barque à fond plat pour traverser une rivière (la Creuse ? l’Indre ? le Cher ?) et la merveille absolue du Mont Saint Michel. Au fur et à mesure, le corps s’assouplit, s’adapte, se dompte, même s’il regimbe aussi lors d’une crise d’épilepsie.

Donc une nuit, passablement bourré, voulant faire le malin et épater une nouvelle fois son ami Jean-Christophe Rufin, il glisse, chute de dix mètres et s’affale sur un trottoir. Rescapé miraculeusement, il décide de reprendre la route en passant par les chemins noirs, itinéraires archaïques de la France disparue, magnifiques et désolés où l’on ne croise qu’à peine et bien rarement d’autres humains et de temps en temps le souvenir de la civilisation d’auparavant : l’abbaye bénédictine de Ganagobie, en Haute-Provence, un vieux paysan d’Auvergne, une longue barque à fond plat pour traverser une rivière (la Creuse ? l’Indre ? le Cher ?) et la merveille absolue du Mont Saint Michel. Au fur et à mesure, le corps s’assouplit, s’adapte, se dompte, même s’il regimbe aussi lors d’une crise d’épilepsie.

On ne peut reprocher au film ni la splendeur des paysages, très bien mis en valeur dans leur extrême variété par le réalisateur Denis Imbert, ni la qualité de l’interprétation de Jean Dujardin ; l’acteur occupe l’écran en presque exclusivité et les quelques personnages qui le rejoignent ou qu’il se remémore ne comptent pas vraiment.

On ne peut reprocher au film ni la splendeur des paysages, très bien mis en valeur dans leur extrême variété par le réalisateur Denis Imbert, ni la qualité de l’interprétation de Jean Dujardin ; l’acteur occupe l’écran en presque exclusivité et les quelques personnages qui le rejoignent ou qu’il se remémore ne comptent pas vraiment.

Et pourtant il y a quelque chose qui ne marche pas. Il n’est pas interdit de penser que c’est tout simplement l’impossibilité d’adapter au cinéma un récit qui, si je puis dire, n’a pas d’histoire. Et on peut aussi penser que le réalisateur a compris cela, puisqu’il incorpore dans son tournage des scènes et des personnages qui ne figurent pas dans le livre ou n’y ont pas la même importance ; c’est en tout cas ce que m’a dit ma femme qui, elle, a lu le bouquin. Pourquoi faire cela sinon parce qu’il faut, à un moment donné, rompre le cheminement obstiné du marcheur qui avance avec lenteur et difficulté dans les escarpements, les éboulis, les pierrailles du Mercantour et de Provence, ou sur les crêtes interminables du Massif central. Et si le chemin devient graduellement moins escarpé, plus doux à suivre, ça ne donne pas davantage d’aventures à narrer.

Et pourtant il y a quelque chose qui ne marche pas. Il n’est pas interdit de penser que c’est tout simplement l’impossibilité d’adapter au cinéma un récit qui, si je puis dire, n’a pas d’histoire. Et on peut aussi penser que le réalisateur a compris cela, puisqu’il incorpore dans son tournage des scènes et des personnages qui ne figurent pas dans le livre ou n’y ont pas la même importance ; c’est en tout cas ce que m’a dit ma femme qui, elle, a lu le bouquin. Pourquoi faire cela sinon parce qu’il faut, à un moment donné, rompre le cheminement obstiné du marcheur qui avance avec lenteur et difficulté dans les escarpements, les éboulis, les pierrailles du Mercantour et de Provence, ou sur les crêtes interminables du Massif central. Et si le chemin devient graduellement moins escarpé, plus doux à suivre, ça ne donne pas davantage d’aventures à narrer.

Une bien mauvaise idée filmique, malheureusement passée à l’état de système : la surabondance de la voix off ; on sait pourtant depuis longtemps que ce qui passe bien, souvent même très bien dans l’écrit ne fonctionne pas ainsi retranscrit : ça donne un tour maniéré, un peu pompeux, presque toujours artificiel. Et puis le recours systématique aux flash-backs qui ponctuent le parcours : les souvenirs évoqués de l’avant accident tournent au systématisme ; il me semble qu’il aurait été préférable de faire plus simple en utilisant la simple chronologie : la vie échevelée, alcoolisée de Tesson (bizarrement appelé Pierre dans le film, ce qui n’abuse personne), son histoire amoureuse avec la jolie Anna (Joséphine Japy), l’accident, le séjour à l’hôpital, la décision de se reconquérir en parcourant les chemins noirs du Sud au Nord.

Une bien mauvaise idée filmique, malheureusement passée à l’état de système : la surabondance de la voix off ; on sait pourtant depuis longtemps que ce qui passe bien, souvent même très bien dans l’écrit ne fonctionne pas ainsi retranscrit : ça donne un tour maniéré, un peu pompeux, presque toujours artificiel. Et puis le recours systématique aux flash-backs qui ponctuent le parcours : les souvenirs évoqués de l’avant accident tournent au systématisme ; il me semble qu’il aurait été préférable de faire plus simple en utilisant la simple chronologie : la vie échevelée, alcoolisée de Tesson (bizarrement appelé Pierre dans le film, ce qui n’abuse personne), son histoire amoureuse avec la jolie Anna (Joséphine Japy), l’accident, le séjour à l’hôpital, la décision de se reconquérir en parcourant les chemins noirs du Sud au Nord.

Cela étant, le film, si imparfait qu’il est, parvient à n’être ni lassant, ni ennuyeux. sans doute grâce à la qualité de l’acteur et surtout à la splendeur magique de la France. ■

DVD autour de 10€.

Chroniques hebdomadaires en principe publiées le dimanche.