Par Pierre Builly.

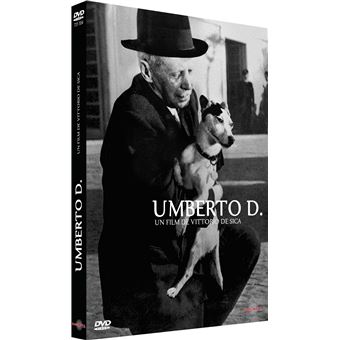

Umberto D de Vittorio De Sica (1952).

Dignité de la misère.

Mais qui est Umberto Domenico Ferrari, au juste, que nous allons suivre l’espace de quelques jours ou de quelques semaines dans la Rome de 1952 ? Nous ne le savons pas, pas plus que nous ne saurons ce qu’il va lui advenir alors que le mot Fin s’est inscrit sur l’écran et que rien de ce que nous lui avons vu endurer n’a changé. La fortune, la jeunesse ou la chaleur humaine ne lui sont pas tombées du Ciel. Au moins dans Miracle à Milan, la parabole à la fois la plus belle et la plus douce de Vittorio De Sica, les pauvres, conduits par Toto (Francesco Golisano) s’évadent de la Terre, qui leur est si dure, pour gagner le Paradis. Mais Umberto D va rester encore quelque temps ici-bas à jouer avec son petit chien Flike et dès qu’il aura fini de lui lancer une balle ou de le faire se dresser sur ses pattes, la misère et la solitude viendront lui faire un clin d’œil vorace.

Nous ne savons pas qui est Umberto D. Tout au plus apprenons-nous, au détour d’une phrase qu’il a été employé au ministère des Travaux publics ; ça ne nous informe pas beaucoup, d’ailleurs ; il aurait pu être petit comptable ou instituteur privé, ou autre chose encore, une profession honnête et parcimonieuse qui lui a permis de vivre sans éclat, mais ne lui laisse pas de quoi survivre, retraite prise. Qu’a-t-il connu de la vie, d’ailleurs ? A-t-il été marié ? A-t-il eu des enfants, des amours, des amis, des passions ? Croit-il en quelque chose ou en quelqu’un ? A-t-il sur le monde et sur la vie des idées ou des engagements ? Nous ne savons pas, nous ne savons rien.

Nous ne savons pas qui est Umberto D. Tout au plus apprenons-nous, au détour d’une phrase qu’il a été employé au ministère des Travaux publics ; ça ne nous informe pas beaucoup, d’ailleurs ; il aurait pu être petit comptable ou instituteur privé, ou autre chose encore, une profession honnête et parcimonieuse qui lui a permis de vivre sans éclat, mais ne lui laisse pas de quoi survivre, retraite prise. Qu’a-t-il connu de la vie, d’ailleurs ? A-t-il été marié ? A-t-il eu des enfants, des amours, des amis, des passions ? Croit-il en quelque chose ou en quelqu’un ? A-t-il sur le monde et sur la vie des idées ou des engagements ? Nous ne savons pas, nous ne savons rien.

C’est peut-être une des plus grandes forces du film de De Sica, cette façon de suivre un homme sans qualités et sans relief, de ne pas nous le faire découvrir, de ne pas nous faire nous apitoyer en appuyant le trait, en forçant le mélodrame et la compassion. Umberto Ferrari (Carlo Battisti) n’est pas vraiment dans la misère ; il a une toute petite retraite qui pourrait presque lui suffire, mais il a des dettes (dont on ne sait pourquoi et comment elles sont survenues) et des dettes qui ne sont pas très élevées ; il lui faudrait un petit coup de pouce du Destin, ou qu’un ami le dépanne, il lui faudrait aussi que sa logeuse ne soit pas une mégère grippe-sous. Il n’est pas complétement lâché par le train qui roule : il peut encore courir derrière et, au début tout au moins, espérer le rattraper. Il s’en faudrait de peu.

C’est peut-être une des plus grandes forces du film de De Sica, cette façon de suivre un homme sans qualités et sans relief, de ne pas nous le faire découvrir, de ne pas nous faire nous apitoyer en appuyant le trait, en forçant le mélodrame et la compassion. Umberto Ferrari (Carlo Battisti) n’est pas vraiment dans la misère ; il a une toute petite retraite qui pourrait presque lui suffire, mais il a des dettes (dont on ne sait pourquoi et comment elles sont survenues) et des dettes qui ne sont pas très élevées ; il lui faudrait un petit coup de pouce du Destin, ou qu’un ami le dépanne, il lui faudrait aussi que sa logeuse ne soit pas une mégère grippe-sous. Il n’est pas complétement lâché par le train qui roule : il peut encore courir derrière et, au début tout au moins, espérer le rattraper. Il s’en faudrait de peu.

Est-ce que, pour autant, il pourrait échapper à l’effrayante solitude ? Voilà une autre histoire… Est-ce que la pauvre Maria (Maria-Pia Casilio), la servante de la pension, qui est l’unique sourire et l’unique douceur de sa vie, n’est pas seule non plus, fille du Mezzogiorno exploitée jusqu’à l’os, enceinte de trois mois d’elle de ne sait lequel de ses deux amants, soldats indifférents ? Et tous ceux qui crèvent doucement à l’hospice ?

Est-ce que, pour autant, il pourrait échapper à l’effrayante solitude ? Voilà une autre histoire… Est-ce que la pauvre Maria (Maria-Pia Casilio), la servante de la pension, qui est l’unique sourire et l’unique douceur de sa vie, n’est pas seule non plus, fille du Mezzogiorno exploitée jusqu’à l’os, enceinte de trois mois d’elle de ne sait lequel de ses deux amants, soldats indifférents ? Et tous ceux qui crèvent doucement à l’hospice ?

Le cinéma de Vittorio De Sica c’est, me semble-t-il, celui de la dignité ; il est toujours plus facile d’émouvoir Margot avec du mélodrame compatissant qu’avec une œuvre forte sur la condition humaine. L’empathie ressentie pour les personnages, le sentiment profond que des Umberto D nous en croisons chaque jour, sous une forme ou sous une autre, et que ce ne sont pas ceux qui crient le plus fort qui supportent le plus grand poids sur leurs épaules donnent à ce très beau film une grande force.

Le cinéma de Vittorio De Sica c’est, me semble-t-il, celui de la dignité ; il est toujours plus facile d’émouvoir Margot avec du mélodrame compatissant qu’avec une œuvre forte sur la condition humaine. L’empathie ressentie pour les personnages, le sentiment profond que des Umberto D nous en croisons chaque jour, sous une forme ou sous une autre, et que ce ne sont pas ceux qui crient le plus fort qui supportent le plus grand poids sur leurs épaules donnent à ce très beau film une grande force.

D’autant qu’il n’y a pas ombre de prêchi-prêcha révolutionnaire, ou même révolté, sauf à penser que la manifestation drolatique des retraités, au tout début, confine à la critique sociale, alors qu’elle est l’occasion de montrer Umberto Domenico Ferrari encore plus seul.

Non : c’est bien plus grave qu’une mauvaise répartition des richesses, que l’insuffisance des retraites ou je ne sais quoi : sauf à croire qu’on arrivera un jour à lutter contre la vieillesse, la solitude et la pauvreté.

Avec Umberto D, le néo-réalisme donnait la plus parfaite démonstration de sa nécessite. ■

DVD autour de 13€.

Chroniques hebdomadaires en principe publiées le dimanche.