Par Pierre Builly.

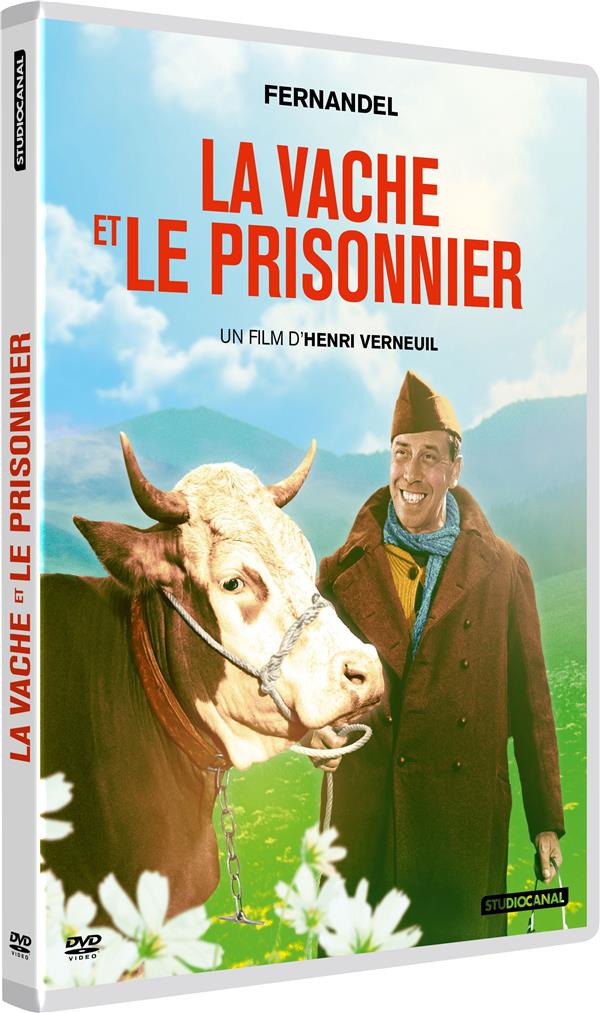

La vache et le prisonnier d’Henri Verneuil (1960).

Mémoire collective.

Introduction : En 1943, Charles Bailly (Fernandel), un Français prisonnier de guerre en Allemagne décide de s’évader de la ferme où il est employé. Sa ruse, grossière et folle en apparence, consiste à traverser le pays, la vache Marguerite tenue au licol et un seau de lait dans l’autre main.

Évidence que ce film-là fait partie de notre patrimoine profond ; non pas qu’il soit empli de suspense, ni d’angles de vue originaux, non pas que les péripéties qui s’enchaînent soient d’une folle originalité (mais on peut remarquer avec pertinence qu’il s’agit d’une histoire vraie, où l’invraisemblance est tout, sauf invraisemblable), mais parce que c’est notre histoire.

C’est en tout cas notre histoire en 1960 lorsqu’il a été présenté sur les écrans ; ce genre de film n’aurait pu être réalisé ni avant, où les blessures étaient encore trop à vif, ni après, où l’horreur de l’Holocauste a graduellement empli le paysage, finissant par faire oublier, ou plutôt mettre au dernier plan les autres aspects de la guerre.

C’est en tout cas notre histoire en 1960 lorsqu’il a été présenté sur les écrans ; ce genre de film n’aurait pu être réalisé ni avant, où les blessures étaient encore trop à vif, ni après, où l’horreur de l’Holocauste a graduellement empli le paysage, finissant par faire oublier, ou plutôt mettre au dernier plan les autres aspects de la guerre.

1960, c’est l’époque où les jumelages entre villes françaises et allemandes sont continus, où un quart des lycéens français apprend l’Allemand en première langue, où l’Allemagne rhénane, heureusement séparée de sa partie prussienne, gardée bien au chaud par la Russie, retrouve sa prospérité tout en conservant ses complexes et finance sans barguigner l’expansion européenne.

D’ailleurs, où sont les Nazis, dans La vache et le prisonnier ? Nulle part, ou presque : les deux officiers qui viennent éructer à la ferme dont s’est échappé Charles Bailly (Fernandel) et, tout à la fin, les gestapistes qui arrêtent les deux loustics français déguisés en capitaines de la Wehrmacht (Pierre-Louis et Richard Winckler), laissant passer Charles et Marguerite. Sinon, ce ne sont que braves gens, compréhensifs, ouverts ou poursuivis par la fatalité des guerres.

D’ailleurs, où sont les Nazis, dans La vache et le prisonnier ? Nulle part, ou presque : les deux officiers qui viennent éructer à la ferme dont s’est échappé Charles Bailly (Fernandel) et, tout à la fin, les gestapistes qui arrêtent les deux loustics français déguisés en capitaines de la Wehrmacht (Pierre-Louis et Richard Winckler), laissant passer Charles et Marguerite. Sinon, ce ne sont que braves gens, compréhensifs, ouverts ou poursuivis par la fatalité des guerres.

C’est ce qu’avaient ressenti des dizaines de milliers de prisonniers français, aveugles ou aveuglés sur ce qui se passait plus à l’est, à Majdaneck, Sobibor ou Treblinka. En 1960, des tas de gens avaient vécu cette réalité quinze ou vingt ans auparavant et on ne pouvait pas leur raconter les fariboles qui sont notre lot commun d’aujourd’hui, où la honte de n’avoir rien su rejoint celle de n’avoir rien fait.

D’ailleurs les prisonniers de La vache ne sont pas très sensiblement différents, dans un autre contexte de ceux de La grande illusion : être prisonnier fait partie du jeu de la guerre et, si l’on s’évade, c’est bien pour revoir sa femme ou sa terre. On est très loin de L’armée des ombres, qui fut une autre réalité, pour les quelques héros lucides qui ont vu le vrai visage de la Bête.

D’ailleurs les prisonniers de La vache ne sont pas très sensiblement différents, dans un autre contexte de ceux de La grande illusion : être prisonnier fait partie du jeu de la guerre et, si l’on s’évade, c’est bien pour revoir sa femme ou sa terre. On est très loin de L’armée des ombres, qui fut une autre réalité, pour les quelques héros lucides qui ont vu le vrai visage de la Bête.

En 1960, deux hommes d’État exceptionnels, Charles de Gaulle et Konrad Adenauer gouvernent la France et l’Allemagne dans une atmosphère de cordialité, de sympathie, d’estime ; le traité de l’Élysée, de janvier 1963 scellera une union et des perspectives de coopération, mises à mal par la malencontreuse arrivée de la Grande-Bretagne dans le Marché Commun, en 1972, qui va tout ficher en l’air…

Aucun rapport avec le film ? Voire ! Dans ce bijou de tendresse l’envie de la réconciliation de deux peuples épuisés est évidente et rassérénante ; on ne se gratte pas les cicatrices pour les rendre plus laides encore ; on y pratique ce qui, dans l’histoire des peuples, est bien plus important que le Devoir de mémoire dont on nous rebat aujourd’hui les oreilles : l’Obligation d’oubli, seule voie possible pour que la vie sociale ne soit pas alimentée uniquement par le pus de la rancœur…

Aucun rapport avec le film ? Voire ! Dans ce bijou de tendresse l’envie de la réconciliation de deux peuples épuisés est évidente et rassérénante ; on ne se gratte pas les cicatrices pour les rendre plus laides encore ; on y pratique ce qui, dans l’histoire des peuples, est bien plus important que le Devoir de mémoire dont on nous rebat aujourd’hui les oreilles : l’Obligation d’oubli, seule voie possible pour que la vie sociale ne soit pas alimentée uniquement par le pus de la rancœur…

Ah ! Tout de même un reproche, simplement : l’omniprésence du thème musical, à l’harmonica, certes réussi, mais tout de même trop sommaire pour être continuellement ressassé… ■

DVD autour de 10€ (se méfier : certaines versions sont uniquement présentées en version colorisée)

Chroniques hebdomadaires en principe publiées le dimanche.