Par Danièle Masson.

La lecture de cette remarquable étude dans la dernière livraison de la Nouvelle Revue Universelle nous a aussitôt convaincus qu’il convenait de la proposer aussi aux lecteurs de JSF. La controverse sur l’Europe est partout, de ceux qui la veulent au plus vite fédérale, supranationale, à ceux qui vont jusqu’à nier son existence. Cette étude contribue à fixer les idées. Elle est composée en 4 parties que nous publierons donc dans l’ordre. Celle-ci est la dernière. ![]()

4 – Quelques actes fondateurs de l’Europe

Ces actes fondateurs s’ordonnent autour de trois hommes qu’on pourrait qualifier de providentiels : Constantin, Clovis, Charlemagne. Cette notion d’homme providentiel prend forme aux VIIe-VIIIe siècles. Jusque là, la pensée politique s’appuyait sur la Cité de Dieu de Saint Augustin : toute autorité vient de Dieu, nul n’a le pouvoir de commander si ce pouvoir ne lui a pas été donné par la Providence. Ensuite, l’augustinisme politique s’infléchit : l’Église admet, en se référant à la Bible, que certains hommes sont investis par Dieu lui‑même du pouvoir de gouverner selon la loi. Ainsi Samuel avait-il sacré Saül, puis David. Ainsi Salomon était-il devenu « l’oint du Seigneur ».

Constantin et Clovis

En 312, Constantin bat Maxence au pont Milvius. La veille, il avait eu une vision du Christ qui lui avait demandé de faire graver son signe sur les boucliers de ses soldats, lui promettant : In hoc signo vinces. L’année même, il libéralise tous les cultes, favorisant le christianisme, auquel il se convertit sur son lit de mort. Or, à cette époque, le christianisme était minoritaire (5 à 10 % de la population). Mais Constantin avait la conviction de vivre une époque charnière où lui-même avait un rôle à jouer. En choisissant la religion minoritaire mais appelée à dominer plus tard, il assume une fonction prophétique.

Presque deux siècles plus tard, Clovis s’installe avec ses Francs dans les structures militaires et politiques romaines de la Gaule du nord. La Gaule comptait alors trois pôles religieux : le christianisme trinitaire, religion de l’Église de Rome ; l’arianisme, religion nationale des peuples germains, largement majoritaire ; et le paganisme, lui aussi surtout germanique. En toute logique, Clovis aurait dû se convertir à l’arianisme, religion dominante de l’Occident. Pourtant, il se convertit au christianisme romain, par une conversion « constantinienne » : il promet de se convertir au Dieu de Clotilde s’il lui donne la victoire. Et, en 496, il bat les Alamans à Tolbiac. Il déplace ainsi le centre de gravité du monde : il y avait une Europe arienne, essentiellement germanique. Il y eut désormais une Europe chrétienne, définitivement marquée par Rome.

Clovis serait incompréhensible sans saint Rémi. Alors que l’Empire romain agonisait, l’autorité tombait naturellement entre les mains des détenteurs d’un ascendant moral : les évêques, qui deviennent « les défenseurs des cités ». Mais l’Église savait que sa mission n’était pas d’exercer le pouvoir. Il y avait chez elle une puissante tradition : la distinction du spirituel et du temporel, trait constitutif de l’Europe, qui l’oppose au monde byzantin et au monde musulman. Le coup de génie de l’évêque Rémi fut de comprendre que le salut pouvait venir de ce barbare du nord qu’était Clovis, à condition de le guider vers la vraie foi et de l’y accueillir.

Clovis serait incompréhensible sans saint Rémi. Alors que l’Empire romain agonisait, l’autorité tombait naturellement entre les mains des détenteurs d’un ascendant moral : les évêques, qui deviennent « les défenseurs des cités ». Mais l’Église savait que sa mission n’était pas d’exercer le pouvoir. Il y avait chez elle une puissante tradition : la distinction du spirituel et du temporel, trait constitutif de l’Europe, qui l’oppose au monde byzantin et au monde musulman. Le coup de génie de l’évêque Rémi fut de comprendre que le salut pouvait venir de ce barbare du nord qu’était Clovis, à condition de le guider vers la vraie foi et de l’y accueillir.

Cette distinction du temporel et du spirituel était beaucoup moins vive à Byzance. Depuis la chute de l’Empire romain (476), Byzance se considérait comme le conservateur de la romanité politique et religieuse. L’Église y était dirigée par le patriarche, qui couronnait l’Empereur, mais le patriarche, choisi par l’Empereur, n’avait aucun pouvoir sur lui. L’administration ecclésiale était un simple département de l’administration impériale. Cette confusion du spirituel et du temporel fera le lit de l’islam, où le fiqh, le droit musulman, qui consiste à appliquer la charia, ne distingue pas entre les domaines politique, juridique et religieux.

Charlemagne et les Carolingiens

Dernier exemple : Charlemagne, homme providentiel s’il en fut. Après la décadence mérovingienne, c’est une autre lignée, celle des Carolingiens, qui se substitue aux descendants de Mérovée. Dans cette substitution, l’Église joue un rôle déterminant : le pape, menacé par les Lombards, fait appel à Pépin le Bref, père de Charles. Pépin constitue et garantit le pouvoir temporel de la papauté. Le pape Étienne II vient le couronner à Saint-Denis : ce couronnement est un sacre. Grégoire de Tours a célébré en Clovis un novus Constantinus, Étienne II voit en Pépin un novus David, formule qui sera réutilisée pour Charlemagne. L’union de l’Église et des Carolingiens allait restaurer l’Empire d’Occident, redevenu l’Empire de la chrétienté. Les empereurs succédaient aux rois d’Israël et de Juda, David devenant le prototype du monarque idéal. Cependant, la référence impériale à David évacue le peuple : tout se passe entre Dieu et David. Au contraire, avec Clovis, le peuple se voit réintégré : Clovis se convertit avec ses troupes. Son baptême est considéré comme celui de la France, et la France est présentée comme une préfiguration de la Jérusalem céleste. Elle devient de facto la « fille aînée de l’Église », même si l’expression n’apparaitra qu’au XIXe siècle, quand la France n’aura plus de roi.

Dernier exemple : Charlemagne, homme providentiel s’il en fut. Après la décadence mérovingienne, c’est une autre lignée, celle des Carolingiens, qui se substitue aux descendants de Mérovée. Dans cette substitution, l’Église joue un rôle déterminant : le pape, menacé par les Lombards, fait appel à Pépin le Bref, père de Charles. Pépin constitue et garantit le pouvoir temporel de la papauté. Le pape Étienne II vient le couronner à Saint-Denis : ce couronnement est un sacre. Grégoire de Tours a célébré en Clovis un novus Constantinus, Étienne II voit en Pépin un novus David, formule qui sera réutilisée pour Charlemagne. L’union de l’Église et des Carolingiens allait restaurer l’Empire d’Occident, redevenu l’Empire de la chrétienté. Les empereurs succédaient aux rois d’Israël et de Juda, David devenant le prototype du monarque idéal. Cependant, la référence impériale à David évacue le peuple : tout se passe entre Dieu et David. Au contraire, avec Clovis, le peuple se voit réintégré : Clovis se convertit avec ses troupes. Son baptême est considéré comme celui de la France, et la France est présentée comme une préfiguration de la Jérusalem céleste. Elle devient de facto la « fille aînée de l’Église », même si l’expression n’apparaitra qu’au XIXe siècle, quand la France n’aura plus de roi.

Sans épiloguer sur le règne de Charlemagne, remarquons que la distinction du spirituel et du temporel, constitutive de l’Europe, y fut très malmenée. Le sacre lui-même, à Rome, le 25 décembre 800, rappelle la divinisation des empereurs romains : le Pontife oint d’huile sainte le nouveau David et se prosterne devant lui, mêlant au rite biblique le protocole des empereurs de Rome depuis Dioclétien. Charlemagne empereur fait plus qu’intervenir dans le domaine religieux : appelé le pieux surveillant des évêques par son chroniqueur le moine de Saint-Gall, il contrôle tout, depuis les nominations d’évêques et d’abbés des grandes abbayes jusqu’aux conciles nationaux qu’il préside, et aux interventions liturgiques : la querelle du Filioque, qui fut le motif, ou le prétexte, de la rupture avec l’Église d’Orient, vient de lui, motivé par le besoin d’éradiquer les dernières tendances encore vives de l’arianisme.

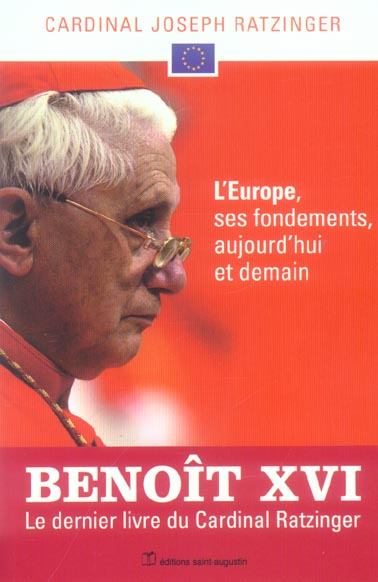

Le cardinal Ratzinger, dans le dernier livre qu’il ait publié avant son élection au Siège romain (L’Europe, ses fondements, aujourd’hui et demain, 2005), note que la distinction des pouvoirs spirituel et temporel, fut, sinon toujours pratiquée, du moins toujours enseignée en Occident : alors que l’empereur byzantin se conçoit comme représentant du Christ, roi‑prêtre comme Melchisédech, s’affirme en Occident l’autonomie de l’évêque de Rome, successeur de Pierre et pasteur suprême de l’Église. Il donne l’exemple du pape Gélase Ier (492-496), qui, face à la typologie byzantine de Melchisédech, souligne le fait que seul le Christ détient la totalité des pouvoirs, et qu’il a « distingué, pour la succession des temps, les deux ministères, afin que personne ne s’enorgueillisse ».

Le cardinal Ratzinger, dans le dernier livre qu’il ait publié avant son élection au Siège romain (L’Europe, ses fondements, aujourd’hui et demain, 2005), note que la distinction des pouvoirs spirituel et temporel, fut, sinon toujours pratiquée, du moins toujours enseignée en Occident : alors que l’empereur byzantin se conçoit comme représentant du Christ, roi‑prêtre comme Melchisédech, s’affirme en Occident l’autonomie de l’évêque de Rome, successeur de Pierre et pasteur suprême de l’Église. Il donne l’exemple du pape Gélase Ier (492-496), qui, face à la typologie byzantine de Melchisédech, souligne le fait que seul le Christ détient la totalité des pouvoirs, et qu’il a « distingué, pour la succession des temps, les deux ministères, afin que personne ne s’enorgueillisse ».

Sur le plan culturel, Charlemagne se comporte en véritable Européen : il est allé chercher ses conseillers partout où la civilisation intellectuelle a survécu : Alcuin vient des îles anglo-saxonnes, Théodulf est un Goth d’Espagne réfugié, Paul Diacre vient d’Italie, Clément vient d’Irlande… De même que, plus tard, l’Université de Paris, où l’on ne parle que latin, accueillera l’Allemand Albert le Grand, l’Italien Thomas d’Aquin, le Florentin Dante, le mystique allemand Maître Eckhart… En même temps Charlemagne confie l’enseignement à l’Église, demande aux curés de villages de faire la classe aux enfants, encourage les abbayes et les cathédrales à fonder des écoles. Son fils Louis le Pieux aligne toutes les règles monastiques sur celle de Saint Benoît, qui sera appelé Père de l’Europe. Dom Gérard aimait à dire que les moines ont fait l’Europe, mais qu’ils ne l’ont pas fait exprès : c’est en défrichant des terres et des âmes qu’ils ont créé des foyers de vie intensément chrétienne, qui vont mettre « le feu spirituel, intellectuel, culturel à l’Europe ». (J.M. Paupert)

Désireux de réunir les deux poumons de l’Europe, l’occidental et l’oriental, Jean-Paul II ajoutera à saint Benoît deux autres patrons de l’Europe, les saints Cyrille et Méthode, Grecs de Thessalonique qui ont évangélisé les Slaves. Cyrille créa pour eux l’alphabet « cyrillique » en combinant le grec avec des éléments d’hébreu et de copte, préparant ainsi la traduction des principaux éléments de la liturgie. L’intuition est restée vivace chez Benoît XVI qui, dans son livre sur l’Europe déjà cité, écrivait : « Nous pouvons considérer l’avènement de l’empire carolingien et la continuation de l’Empire romain à Byzance, ainsi que sa mission auprès de peuples slaves, comme l’exacte et véritable naissance de l’Europe ». (Ci-dessus : Statues de Cyrille et Méthode à Samara (Russie).

Désireux de réunir les deux poumons de l’Europe, l’occidental et l’oriental, Jean-Paul II ajoutera à saint Benoît deux autres patrons de l’Europe, les saints Cyrille et Méthode, Grecs de Thessalonique qui ont évangélisé les Slaves. Cyrille créa pour eux l’alphabet « cyrillique » en combinant le grec avec des éléments d’hébreu et de copte, préparant ainsi la traduction des principaux éléments de la liturgie. L’intuition est restée vivace chez Benoît XVI qui, dans son livre sur l’Europe déjà cité, écrivait : « Nous pouvons considérer l’avènement de l’empire carolingien et la continuation de l’Empire romain à Byzance, ainsi que sa mission auprès de peuples slaves, comme l’exacte et véritable naissance de l’Europe ». (Ci-dessus : Statues de Cyrille et Méthode à Samara (Russie).

De l’Empire d’Occident à l’Europe des nations

Après la mort de Charlemagne, quelque chose émerge qui deviendra, face à un Empire replié sur lui-même, l’Europe des nations. Charlemagne avait voulu reconstituer l’Empire d’Occident, continuer Rome et même au-delà : en Germanie, il était allé plus loin que les légions, là où les consuls et les empereurs de Rome n’étaient jamais allés.

Mais son fils, Louis le Pieux, appelé par dérision le Débonnaire, ne sait plus régir cet Empire devenu fragile parce que trop vaste. Son propre fils, Lothaire, tente de maintenir l’unité de l’Empire. Mais son frère et son demi-frère, Charles le Chauve et Louis le Germanique, se liguent contre lui. Plus qu’une guerre civile, c’était déjà une guerre des nations. Charles et Louis renforcent leur alliance par le serment de Strasbourg, en 842 : ils se jurent mutuellement de se secourir en cas d’agression par leur frère aîné, chacun prêtant serment dans la langue de l’autre : c’est déjà l’affirmation des nations. Ils contraignent Lothaire à une négociation scellée par le traité de Verdun, en 843, qui signe la disparition de l’Empire d’Occident : à Charles échoit la Francia occidentalis, d’où émergera la France. À Louis la Francia orientalis, d’où émergera l’Allemagne. Et Lothaire reçoit la Lotharingie, improbable Lorraine coincée entre les deux, mais porteuse de la dignité impériale : Aix-la-Chapelle et Rome.

D’Othon Ier, sacré à Rome en 963, jusqu’à la fin de l’Empire romain germanique, en 1806, l’Empire s’est replié sur lui-même, cessant d’être l’horizon universel de l’Europe au profit des royaumes. Une autre histoire commençait à s’écrire : celle des nations.

L’Europe n’aspire qu’à se retrouver elle-même

Le retour, ou le recours, aux sources ou aux racines de l’Europe n’a rien d’une nostalgie du « bon vieux temps » : il doit au contraire permettre à l’Europe de faire revivre son être profond, de retrouver sa fierté et de rompre avec le désaveu de soi et le cycle des repentances qui constituent pour elle une pente suicidaire. Elle a certes été capable de barbarie – elle a vu naître sur son sol le communisme et le nazisme – mais « la dénonciation de la barbarie est le privilège des seuls Européens ». Un privilège précieux, mais lui aussi menacé de se dégrader en auto-flagellation.

« Nous sommes spirituellement des Sémites » disait Pie XI, et nous sommes aussi, intellectuellement, des Gréco-Romains, comme l’a montré Benoît XVI, non sans souligner que « l’héritage chrétien est le noyau de l’identité historique de l’Europe ». C’est dans la grandeur de cet héritage qu’elle doit retrouver sa fierté. Jacques Chirac, dans un déni absurde des faits historiques, avait affirmé que « les racines de l’Europe sont autant musulmanes que chrétiennes », s’imaginant faciliter ainsi l’entrée de la Turquie dans l’Union européenne. C’était exactement le contraire du langage à tenir quand on se trouve face à quelqu’un comme Recep Tayyip Erdogan.

« Nous sommes spirituellement des Sémites » disait Pie XI, et nous sommes aussi, intellectuellement, des Gréco-Romains, comme l’a montré Benoît XVI, non sans souligner que « l’héritage chrétien est le noyau de l’identité historique de l’Europe ». C’est dans la grandeur de cet héritage qu’elle doit retrouver sa fierté. Jacques Chirac, dans un déni absurde des faits historiques, avait affirmé que « les racines de l’Europe sont autant musulmanes que chrétiennes », s’imaginant faciliter ainsi l’entrée de la Turquie dans l’Union européenne. C’était exactement le contraire du langage à tenir quand on se trouve face à quelqu’un comme Recep Tayyip Erdogan.

À l’exigence du rappel des racines chrétiennes de l’Europe, on pourra objecter que le gâteau de l’Union européenne étant pourri, rappeler quelles sont ses racines ne suffira jamais à le rendre comestible. Sans doute. Mais l’Europe à laquelle nous songeons n’est ni l’Europe supranationale cherchant à devenir les États-Unis d’Europe de Jean Monnet, ni l’Europe identitaire renouant avec l’idée d’un empire édifié sur la ruine des nations qu’a pu imaginer un Alain de Benoist, ni l’Europe atlantiste vassalisée par l’Amérique que cherche à imposer l’oligarchie dominante.

L’Europe à laquelle nous pensons n’a pas à être assemblée pièce à pièce comme un jeu de Lego, ni à être rêvée comme un mythe idéologique. C’est une Europe déjà présente, déjà vivante, elle a sa vie, son histoire, ses œuvres. Et elle n’aspire qu’à se retrouver elle-même dans la dynamique de ses sources et la vigueur de ses nations. ■

Agrégée de lettres classiques, longtemps animatrice du site Internet Réseau Regain, Danièle Masson a publié un livre de dialogues avec Émile Poulat sur la laïcité, France laïque, France chrétienne (DDB), un ouvrage de dialogues avec diverses personnalités, Dieu est-il mort en Occident ? (Émile Poulat, Hélie de Saint-Marc, Michel Déon, Alain de Benoist, etc., éd. Guy Trédaniel, 1998), et consacré une monographie à Eric Zemmour. Elle est membre du conseil de rédaction de la NRU à laquelle elle collabore régulièrement.