Par Pierre Builly.

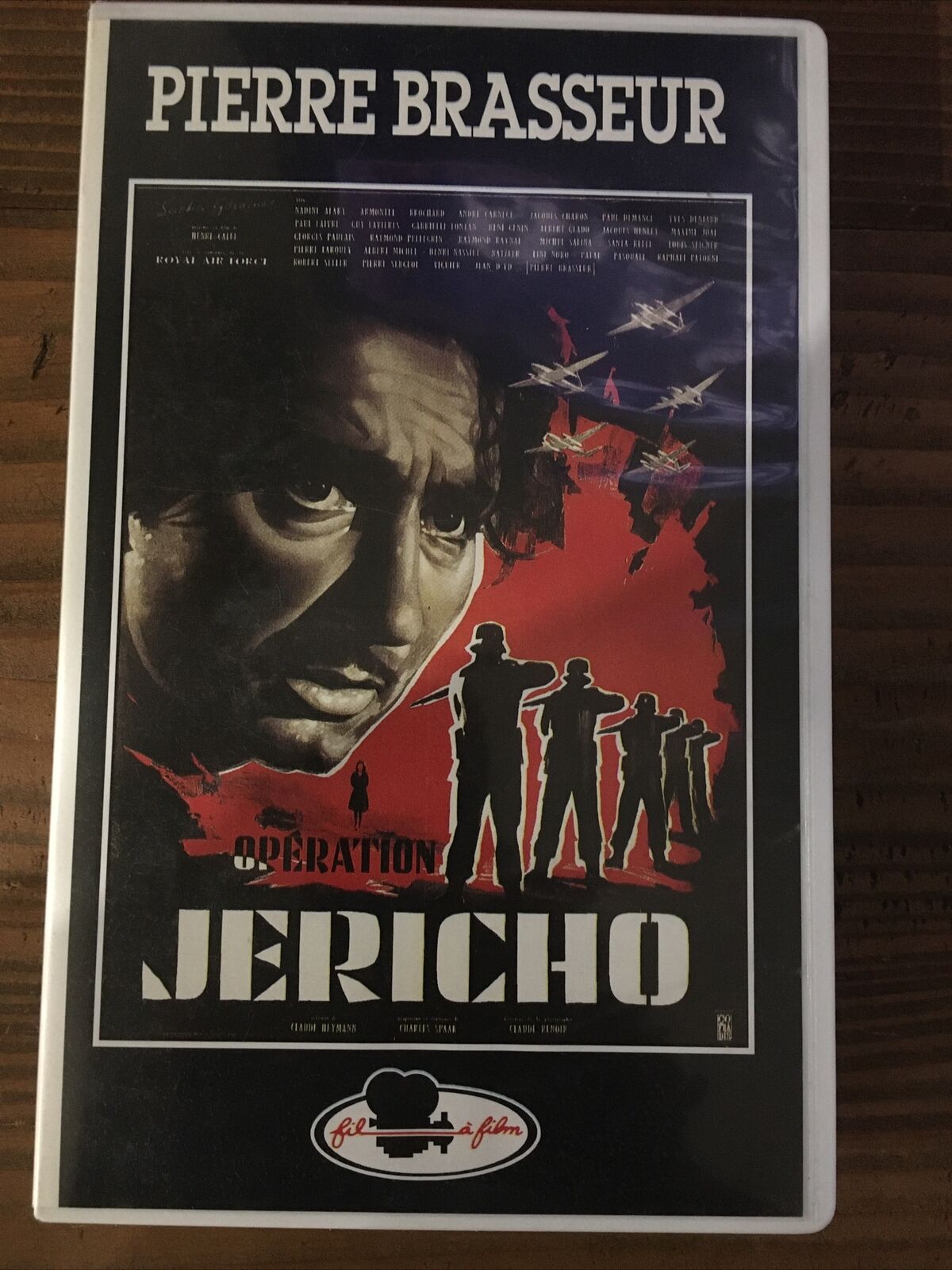

Jéricho d’Henri Calef (1946).

La geste de la Résistance.

Comme on peut le souligner, la date du tournage n’est pas neutre : en 1946, et pour un bon moment encore, on n’a que faire d’entrer dans les complexités infinies de la période précédente et l’on a absolument besoin de forger une légende dorée, pour la postérité, sans doute un peu mais surtout pour se rehausser à ses propres yeux.

D’où l’héroïcisation – si on me permet le néologisme – de toute la population, le Mal étant rejeté sur une seule figure, celle du veule, tripatouilleur, lâche et immonde Jean-César Morin, joué de façon assez gluante par Pierre Brasseur.

C’est tout simple et un peu dans la veine de la contemporaine Bataille du rail : la Résistance doit absolument faire sauter un convoi de chemin de fer (d’essence) et prend les risques d’une condamnation d’otages sanglante ; il y a déjà, dans les geôles de la ville, de nombreux prisonniers mais la cellule que présente le film est particulièrement chatoyante : un aristocrate patriote très exalté (Jacques Charron), un militant communiste attachant (Roland Armontel), un médecin courageux (Louis Seigner), un clochard humaniste et infirme (Pierre Larquey) ; et en sus, ce Jean-César Morin (Pierre Brasseur) qu’on déteste d’emblée.

C’est tout simple et un peu dans la veine de la contemporaine Bataille du rail : la Résistance doit absolument faire sauter un convoi de chemin de fer (d’essence) et prend les risques d’une condamnation d’otages sanglante ; il y a déjà, dans les geôles de la ville, de nombreux prisonniers mais la cellule que présente le film est particulièrement chatoyante : un aristocrate patriote très exalté (Jacques Charron), un militant communiste attachant (Roland Armontel), un médecin courageux (Louis Seigner), un clochard humaniste et infirme (Pierre Larquey) ; et en sus, ce Jean-César Morin (Pierre Brasseur) qu’on déteste d’emblée.

Ceux-là et d’autres prisonniers vont être rejoints par une palette d’habitants, notables (le conseil municipal) et braves gens, raflés n’importe où, petits employés ou commerçants qui se distraient en jouant aux cartes (parmi lesquels Paul Demange ou Yves Deniaud). Comme de bien entendu les otages passent une nuit d’angoisse mais avec, finalement, assez peu de défections dans le reniement ou la terreur.

L’attentat réalisé et réussi, grâce au concours des valeureux cheminots (Jean Brochard) et de la jeunesse dorée (le fils du pharmacien – Raymond Pellegrin -, la fille du médecin – Nadine Alari -), les otages sont conduits à l’exécution quand la Royal air Force, miraculeusement, survient et libère tout le monde.

L’attentat réalisé et réussi, grâce au concours des valeureux cheminots (Jean Brochard) et de la jeunesse dorée (le fils du pharmacien – Raymond Pellegrin -, la fille du médecin – Nadine Alari -), les otages sont conduits à l’exécution quand la Royal air Force, miraculeusement, survient et libère tout le monde.

Ne pas croire que cet unanimisme sympathique est niais, et moins encore ridicule ; évidemment, Jéricho est un film manichéen et partial, tranché à grands coups de beaux sentiments et de regards univoques : il n’y a qu’un seul conseiller municipal qui se débonde et supplie de n’être pas otage (ce à quoi, le maire (Guy Favières), l’autorisant à se débiner le cingle d’un parfait Nous n’obligeons personne à se conduire comme il faut ! – eh oui, dialogues de Charles Spaak -), il n’y a qu’un ou deux mouvements de panique dans la nuit terrifiante où les braves gens attendent la mort promise (notamment chez Jean d’Yd, qui porte la mollesse crapouilleuse sur sa figure), mais tout le monde se comporte avec noblesse et sens du sacrifice…

Alors le happy end peu vraisemblable s’admet, même si, comme dans La bataille du rail, la tension et la logique auraient dû privilégier l’exécution ; mais ce n’est pas mal du tout.

Alors le happy end peu vraisemblable s’admet, même si, comme dans La bataille du rail, la tension et la logique auraient dû privilégier l’exécution ; mais ce n’est pas mal du tout.

J’ai cité nombre d’acteurs, la plupart de second rang, mais dont les physionomies sont notoires à qui connaît la période ; ajoutons-y René Genin, Line Noro, Gabriele Fontan, Fred Pasquali et, dans les rôles d’Allemands, Henri Nassiet et Howard Vernon… On s’amusera à les identifier au fil des séquences…

Et naturellement, cette absolue vermine de Pierre Brasseur, s’est, tel Judas, suicidé dans la nuit fatidique poussé par la trouille noire (ou un peu aidé par ses compagnons ?)…. ■

DVD autour de 10€

Chroniques hebdomadaires en principe publiées le dimanche.

J’avoue ne pas comprendre pourquoi Pierre s’obstine à exhumer ces films sans intérêt, dénués à la fois d’humour et de poésie, et destinés à persuader les Français d’après guerre qu’ils étaient des héros puisqu’ils haïssaient les traîtres.

Mais, cher Pierre, outre que le film est loin de manquer d’intérêt, de tension et de rythme, il est aussi et surtout un témoignage de son époque.

C’est ce que j’ai essayé de dire dans mon premier paragraphe : en 1946, on ne pouvait pas, comme on le fait aujourd’hui jusqu’à la saturation, exhiber les ambiguïtés, les complexités, les zones d’ombre de la guerre. Il fallait avant tout remonter le moral des Français, leur faire avaler un peu la honte de la défaite et de la soumission. Il fallait pacifier les esprits et faire croire aux gens qu’ils étaient bien. Je suis sûr que Louis XVIII, si le cinéma avait existé, aurait demandé des films analogues : il a bien employé Fouché au ministère de la police. Le droit à l’oubli est nécessaire, mais bien plus que le prétendu « devoir de mémoire ».

Ce n’est que bien plus tard qu’on pourra montrer la complexité des choses : dans « Lacombe Lucien » de Louis Malle en 1974, où le jeune homme, qui part s’enrôler dans la Résistance passe en fait dans les rangs de la Gestapo française. Scénario de Patrick Modiano, qui dans ses premiers romans a tant exploré les zones d’ombre.

Ce que j’essaye d »écrire n’est pas en fonction, d’ailleurs, forcément, de la qualité des images ou de l’habileté du montage : je tente toujours de le situer dans son époque, dans une autre perspective.

De toute façon, j’ai encore plus de 2500 chroniques écrites : nous serons morts tous les deux avant qu’elles ne paraissent dans JSF !

JSF en a tout de même déjà publié autour de 300, toutes ces chroniques accessibles via le moteur de recherche sous la catégorie : Patrimoine cinématographique [P. Builly]

Ample matière à lecture et débats de bonne tenue. Comme on le voit ici. Ce n’est pas si commun !