Par Christophe Boutin.

Les débats et questionnements sur le 6 février 1934 n’ont jamais cessé dans l’espace public français. La publication du gros volume dont il est question ici, œuvre d’Olivier Dard et Jean Philippet, remet cet épisode historique en pleine lumière, avec toute la rigueur qu’on reconnaît aux auteurs. À la suite du présent article, JSF vous propose d’écouter l’entretien avec Olivier Dard donné sur la chaîne Storiavoce. ![]()

Il faut commencer par dégonfler le mythe. Une fois ramené à des proportions normales, l’épisode révèle à quel point le peuple dans son ensemble se défiait du pouvoir, et à quel point la gauche sut instrumentaliser à son profit la répression inutilement sanglante.

Une somme. Avec 610 pages d’un texte fouillé, 110 pages de notes, sans compter les références des sources, la bibliographie et l’index, l’analyse du 6 février 34 que viennent de livrer Olivier Dard et Jean Philippet sera désormais l’ouvrage de référence, pour les historiens bien sûr, mais aussi pour tous ceux qui s’intéressent à la politique en France, à son évolution comme à ses ressorts.

C’est d’abord le résultat d’une véritable enquête policière, plus détaillée et plus précise que celle faite à l’époque par la commission d’enquête parlementaire, dont les auteurs relèvent les dysfonctionnements. Ils ne laissent rien de côté : les articles des journaux de l’époque, à Paris comme en province, les mémoires laissées par les participants, les auditions de la commission d’enquête. Mais au-delà, ils analysent le fait brut : quelle est l’origine sociale des morts et des blessés du 6 février chez les manifestants, leur nombre exact, chez eux comme dans les forces de l’ordre ? Comment évoluent, presque minute par minute, les différents cortèges qui participent à la journée, face à quelles unités de police ? – avec des cartes pour mieux les suivre. Quels types de blessures, par quelles armes ? Que font pendant ce temps les parlementaires, les conseillers municipaux, les chefs des mouvements ? C’est l’étude technique la plus détaillée de la journée et de la nuit du 6 février 34.

Mais nos auteurs ne s’arrêtent pas là, et le titre de leur ouvrage l’indique clairement : Février 34. Il s’agit en effet de replacer les évènements dans leur contexte, en rappelant la crise qui couvait depuis des années en France et dont l’affaire Stavisky allait devenir le symbole. Il s’agissait de s’interroger sur l’apparition et la progression, à droite, du phénomène des ligues, sur leur organisation et leurs buts. Mais il s’agissait aussi de suivre les mythes auxquels, à droite comme à gauche, donnera naissance la journée du 6 février, avec leurs implications politiques.

Ces mythes, nos auteurs les écartent les uns après les autres, déconstruisant ce que nous imaginions savoir de l’événement. Non, ce n’est pas un coup de force fasciste préparé à l’avance de manière soigneuse et qui aurait échoué grâce au républicanisme des forces de l’ordre. Non, le 6 février 34 n’est pas le fruit d’un complot structuré, les représentants des forces politiques ou des ligues ayant eu des buts différents. Non, ce n’est pas cette prétendue « marche sur Rome » avortée… qui ressouda les gauches communiste et socialiste. Non, ce n’est pas non plus un piège tendu par les politiques au pouvoir pour entraîner les ligues dans une action factieuse et, à partir de là, les faire disparaître du paysage politique français.

Qu’est-ce alors ? Pour nos auteurs, « le 6 février n’est rien d’autre qu’une manifestation antiparlementaire et antigouvernementale de protestation et de colère sanglante qui a viré à l’émeute sur la rive droite de la capitale ». Mais, curieusement, c’est peut-être parce que le 6 février n’est que cela, parce qu’il n’a rien d’exceptionnel ni même de nouveau, que son étude n’en est que plus intéressante.

Crise de confiance

La journée est avant tout la conséquence d’une crise morale majeure qui « génère un fossé béant entre les citoyens et ceux qui les gouvernent », comme les préfets en avertissaient depuis quelque temps le pouvoir. Ce qu’on reproche à ce dernier, c’est « la mainmise des affairistes, au travers des avocats, sur la politique et les affaires », c’est une société mêlant politiciens, fonction publique et pseudo-élites économiques « qui se désagrège dans l’immoralité, l’argent facile et les compromissions louches ». Plus de véritables élites, préoccupées du bien commun, mais le règne d’une oligarchie au seul service de ses appétits. Est-ce nouveau ? Non. « Crise économique, éclatement des scandales, accès de fièvre, xénophobe : de la crise boulangiste au 6 février, la pathologie des éruptions populiste ou nationaliste reste en gros la même et, chaque fois que ces signes font ensemble leur apparition, l’amalgame entre les fautes d’une partie de ses dirigeants et le régime est rapidement fait : la nation perd confiance dans ses gouvernants ». L’affaire Stavisky, qui distille jours après jours la longue liste des connivences et des compromissions, sera le symbole de cette collusion et de cette trahison. Au détriment de quel peuple ? À droite, il s’agit plus alors de la classe moyenne dans sa partie inférieure, à gauche, du prolétariat, mais les deux ont pu se rejoindre lors de certaines manifestations dans une même détestation de l’oligarchie corrompue.

Car cette crise morale déclenche des soulèvements qui sont très loin d’être tous contrôlés, partis et ligues cherchant parfois simplement à éviter de perdre la main sans arriver à rester clairement maîtres de leurs troupes. Bien sûr, le 6 février 34, des manifestations sont annoncées par diverses organisations, mais nos auteurs constatent que les manifestants blessés ou tués ne seront pas prioritairement des militants politiques obéissant à des mots d’ordre : « La foule mélangée de la place de la Concorde […] n’appartient à personne, et personne ne la maîtrise ». Ils montrent bien au contraire l’apport d’une population parisienne mêlant ouvriers et petits commerçants, quelques marginaux aussi qui entendent profiter des troubles, autant de personnes venues assister à la manifestation comme au spectacle et qui, dans le courant de la soirée, prennent fait et cause pour les manifestants et contre la police. « C’est à la fois le “petit peuple“ des faubourgs qui autrefois formait la Garde nationale, celui qui a donné au boulangisme ses bases populaires, et en même temps les petites et moyennes bourgeoisies qui souffrent de la crise ».

Les chefs ne veulent pas prendre le pouvoir

Face à cet emportement largement spontané, les erreurs commises par les forces de sécurité sont flagrantes, et si le 6 février 34 ne résulte pas du limogeage du préfet de police de Paris, Jean Chiappe, et de son remplacement, c’est moins le cas pour ses conséquences. Avec Chiappe, en effet, il y avait des négociations préalables avec les forces de droite qui manifestaient, pour tempérer les choses. Sans lui, elles disparaissent, et il faudra appliquer des règles de contrôle de la foule… oubliées depuis des années. Ce manque de professionnalisme dans le maintien de l’ordre favorisera l’usage des armes à feu (le 7,65 de dotation) par les forces de police : car ce sont bien elles, les auteurs le démontrent, qui ont ouvert le feu, et ont peu et mal contrôlé son usage – on reverra d’ailleurs après le 6 février les modalités d’utilisation de la force publique. Un usage de la force nécessaire lors de l’émeute ? Aucune des pseudo-justifications avancées ne résiste à l’analyse fouillée de nos auteurs : non, les militants n’étaient pas armés de pistolets, sauf quelques cas de possession personnelle d’armes de petit calibre qui n’ont souvent pas servi ; non, on n’a retrouvé ensuite aucune canne portant des lames de rasoirs, utilisées affirmait-on contre les hommes ou les chevaux. Il y a certes bien eu usage de la violence de la part des manifestants, avec des charges et l’envoi de projectiles sur les barrages des forces de l’ordre, mais rien qui aurait légitimé de tirer, comme face à une action concertée pour s’emparer du pouvoir par tous les moyens.

Ah bon ? Mais enfin, et les ligues ? Eh bien, ce que montrent nos auteurs, c’est leur inefficacité pour la prise du pouvoir. Que de rodomontades pourtant au sein d’une droite toujours plus bavarde qu’agissante. Elles se présentent volontiers, ces ligues, comme des organisations paramilitaires dont le bras armé serait toujours prêt à répondre à l’appel du Chef pour sauver la patrie en danger. Une cohorte de super-Duponts, avec ou sans uniformes, bérets réglementaires, insignes, brassards. Mais « le ligueur de 1934 n’est ni un squadriste ni un SA, et n’est pas prêt à franchir le Rubicon d’une illégalité assumée ou à engager une confrontation directe avec l’État pour installer un introuvable dictateur ». En le faisant descendre dans la rue, ses chefs ne veulent pas prendre le pouvoir, mais faire pression sur lui pour y être intégrés, ce qui n’est pas la même chose. Ils s’y voient à des places plus ou moins importantes en fonction de leurs egos respectifs – et excluent volontiers ceux qui, du même bord, ne sont jamais que des concurrents –, mais ne veulent pas changer de régime. L’Action française pourtant ? Certes, la ligue monarchiste a, elle, un projet de restauration, mais en 1934 le temps est loin où Maurras envisageait l’action résolue d’un caporal et de quelques hommes. Il faut convaincre d’abord les esprits, par la doctrine diffusée par le quotidien, en attendant qu’un Monck ne surgisse et offre le trône au prétendant. On agite donc la rue pour discréditer le régime, pas pour le renverser. Et si, durant la séquence de février 34, il y eut des idées de gouvernements provisoires mettant en scène des parlementaires connus ou de jeunes pousses, essayant d’enrôler des militaires, il n’y eut pas d’accord sur leur composition ou leur but. Pour nos auteurs, le 6 février démontre en fait l’inadaptation du phénomène ligueur, dont il serait le chant du cygne.

La rue appartient à la gauche

Échec de la droite, mais victoire de la gauche. Après la manifestation du 7 février et ses pillages d’une « troupe dispersée, éclatée, encore assoiffée de bataille, prisonnière d’une frénésie de l’émeute », voici qu’en province comme à Paris la gauche reprend la rue, arguant pour fonder sa légitimité du danger du coup d’État fasciste. Cela rétablit une division droite/gauche qui s’était partiellement estompée lors des manifestations précédentes, rassemblant parfois ligueurs et communistes dans une lutte commune contre un régime corrompu, et qui interdit dès lors, selon nos auteurs, la naissance d’un fascisme à la française. Les manifestations communistes du 9 février et la grève générale du 12 février seront de véritables démonstrations de force – avec pour la première des heurts violents avec les forces de l’ordre – et des succès. Au cours de l’année 34, la droite organisera en province 163 manifestations, mais la gauche 363, dont une soixantaine dirigées contre des rassemblements de droite, avec à chaque fois une victoire des manifestants de gauche. À partir de ce moment, les droites comprennent qu’elles ne sont pas, ou plus, maîtresses de la rue, et que si elles n’ont pas le soutien de l’armée et des forces de sécurité, elles ne seront pas capables de s’opposer à une émeute révolutionnaire venue de la gauche.

Ce ne sera pourtant pas la révolution qui les submergera, mais l’arrivée légale au pouvoir du gouvernement de Front populaire. L’alliance nécessaire pour cela entre socialistes et communistes aurait-elle été alors, comme on l’a prétendu, une autre conséquence du 6 février « fasciste » ? Pas même pour nos auteurs, selon qui, après la mise à l’écart de Doriot, Thorez se contente d’appliquer les directives du Komintern.

Les crises morales nées de la perte de confiance du peuple envers une oligarchie qui le trahit semblent bien en France la matrice des soulèvement populistes et/ou nationalistes, et du boulangisme aux Gilets jaunes, en passant par le 6 février 34, rien n’a véritablement changé. Ce qui n’a pas changé non plus, c’est l’incapacité d’une certaine droite à dépasser ses déclarations ampoulées pour prendre sur le terrain la tête de tels soulèvements. Entre réflexes de classe, sinon de caste, guerres intestines, pseudo-intellectualisme et incapacité à fonder un mythe mobilisateur qui dure, son échec semble patent tout au long de notre histoire politique. L’autre constante, au contraire, semble être la capacité de la gauche à imposer son narratif, aussi mensonger soit-il, et, grâce à lui, à justifier les actions violentes de certains de ses représentants, présentées comme une légitime défense, mais aussi, grâce à sa maîtrise du pouvoir médiatique, à empêcher toute autre lecture et donc à contrôler le pouvoir politique en l’incapacitant lorsqu’elle ne l’a pas. En ce sens, lire ce Février 34 n’est pas seulement s’intéresser à un épisode de notre histoire, mais s’interroger sur les lignes de force qui structurent notre vie politique. ■ CHRISTOPHE BOUTIN

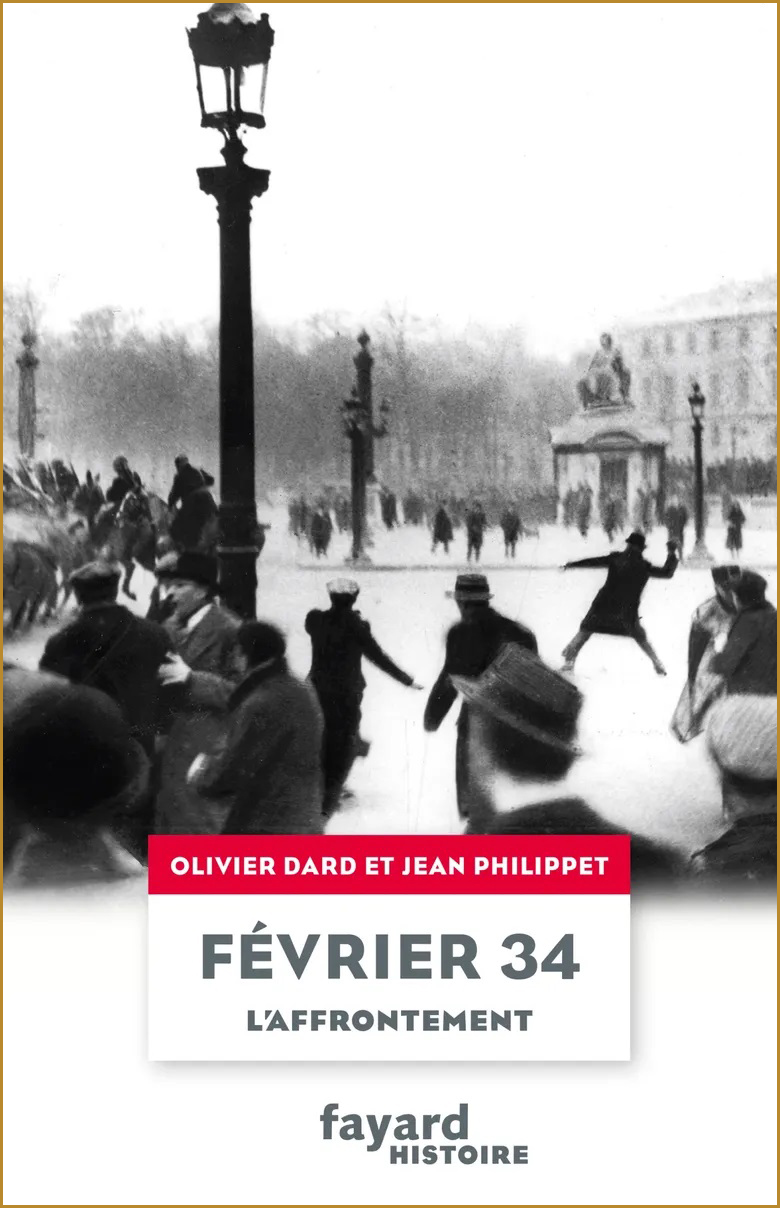

Olivier Dard et Jean Philippet, Février 34. L’affrontement, Paris, Fayard, 2024.

Il semblerait que l’excellent Olivier Dard (assorti d’un sobre acolyte) nous donne ici l’instrument «scientifique» permettant de mesurer avec précision à quel point «nous» avions raison de penser ce que nous pensons toujours de ce «6 février». Nous devrions donc revenir plus intelligents de la lecture de ce livre, dont Christophe Boutin donne ici un bien impeccable compte-rendu, j’ajouterai, un compte-rendu «gourmand».

Il y a tout lieu de se précipiter sur cette publication, dans laquelle, à titre personnel, j’espère bien trouver, au détour de quelques notes, des informations factuelles sur mon adoré poète Pierre Pascal, lequel était monté à cheval contre les manifestants, et qui, à la suite de la répression observée de l’intérieur, quitta l’armée pour lancer la belle revue «Eurydice» – «organe poétique de l’Action française» –, se saisir de ce «Consulat de poésie» confié à lui par Maurras et prendre la tête de sa «Folle Brigade», ainsi dénommée, certainement, en mémoire de la «Brigade» baroque, du temps de Ronsard – qui deviendra, plus tard, la très secrète «Legio fidelis» (poétique, guerrière et spirituelle), sorte de «bushido d’Occident», dont je ne crois pas qu’il puisse exister un seul survivant, aujourd’hui…

Merci à Olivier Dard.