1539 : Ordonnance de Villers-Cotterêts

François 1er – qui est aussi à l’origine du Dépôt légal et de l’Imprimerie nationale (éphéméride du 28 décembre) – institue ce qui deviendra l’Etat civil en exigeant des curés des paroisses qu’ils procèdent à l’enregistrement par écrit des naissances, des mariages et des décès.

Il exige également que tous les actes administratifs, politiques et judiciaires soient dorénavant rédigés en français « et non autrement » : c’est-à-dire, concrètement, que les actes officiels ne soient plus rédigés en latin.

C’est une décision importante pour l’unification du royaume, même si, dans les faits, il faudra beaucoup de temps avant que l’édit royal entre partout en application.

Le premier acte notarié en français a été rédigé en 1532, soit sept ans avant l’ordonnance de Villers-Cotterêts, dans la ville d’Aoste, sur le versant italien des Alpes.

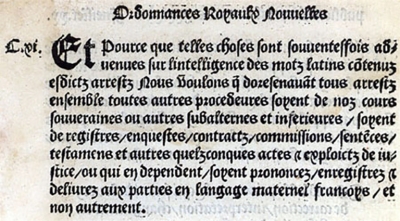

« CXI. Et pource que telles choses sont souventeffois ad-venues sur l’intelligence des motz latins contenuz esdictz arrestz, nous voulons que doresenavant tous arretz ensemble toutes autres procédeures, soyent de noz cours souveraines ou autres subalternes et inférieures, soyent de registres, enquestes, contractz, commissions, sentences, testamens et autres quelzconques actes et exploictz de justice, ou qui en dépendent, soyent prononcez, enregistrez et délivrez aux parties en langage maternel françois, et non autrement. »

choses sont souventeffois ad-venues sur l’intelligence des motz latins contenuz esdictz arrestz, nous voulons que doresenavant tous arretz ensemble toutes autres procédeures, soyent de noz cours souveraines ou autres subalternes et inférieures, soyent de registres, enquestes, contractz, commissions, sentences, testamens et autres quelzconques actes et exploictz de justice, ou qui en dépendent, soyent prononcez, enregistrez et délivrez aux parties en langage maternel françois, et non autrement. »

Texte intégral de l’Ordonnance (les 192 Articles) :

Ordonnance de Villers-Cotterêts

1557 : Désastre de Saint Quentin, aux origines de L’Escorial

Ce jour-là, Emmanuel-Philibert de Savoie, au service du roi d’Espagne Philippe II, écrasa les troupes françaises du connétable de Montmorency.

Saint-Quentin prise, la route de Paris était ouverte, mais l’armée de Philippe II, forte de 60 000 hommes, ne marchera finalement pas sur la capitale…

La résistance des Saint-Quentinois conduits par Gaspard de Coligny, parvenu dans la ville dans la nuit du 2 au 3 août 1557 avec 500 hommes armés fut héroïque et dura dix-sept jours (illustration : Gaspard de Coligny, peint par Clouet; grand soldat, fils d’un maréchal de France de François premier, il fut l’un des nombreux réformés misérablement assassinés lors de la tragique Saint Barthélemy…).

La résistance des Saint-Quentinois conduits par Gaspard de Coligny, parvenu dans la ville dans la nuit du 2 au 3 août 1557 avec 500 hommes armés fut héroïque et dura dix-sept jours (illustration : Gaspard de Coligny, peint par Clouet; grand soldat, fils d’un maréchal de France de François premier, il fut l’un des nombreux réformés misérablement assassinés lors de la tragique Saint Barthélemy…).

La bataille de Saint-Quentin préfigure par plusieurs aspects la guerre moderne :

• Tout d’abord par l’utilisation d’un feu intense d’artillerie et d’armes portatives concentré sur une armée prise au piège, visant à l’anéantir alors qu’elle est immobilisée;

• Ensuite, par la multiplicité des nationalités combattantes : si une grande partie des troupes qui combattirent à Saint-Quentin sous le drapeau espagnol était d’origine espagnole et italienne (provenant surtout de régiments napolitains), on comptait aussi dans l’armée de Philippe II bon nombre de soldats flamands et anglais, et de nombreux mercenaires (lansquenets en particulier) s’étaient engagés des deux côtés.

• Enfin, l’épuisement des belligérants, au point que le vainqueur est incapable de pousser son avantage.

La bataille de St-Quentin est un épisode majeur du long affrontement qui opposa la France et les Habsbourg :

Déjà dévastateur pour l’Europe sous François Ier et Charles-Quint, l’affrontement se poursuivit sous leurs successeurs Henri II et Philippe II.

En 1555, son père l’empereur Charles-Quint ayant abdiqué en sa faveur et s’étant retiré dans un monastère, Philippe II accéda au trône d’Espagne, alors qu’en France Henri IIl régnait depuis dix ans déjà.

En 1552, il avait envahi les Trois-Évêchés de Metz, Toul et Verdun, terres d’Empire.

Ensuite, l’opposition franco-habsbourgeoise se déplaça, militairement, sur la frontière entre la France et les Flandres. Philippe II rendit visite en Angleterre à sa seconde épouse, Marie Tudor et obtint d’elle 9.000 livres et 7.000 hommes d’armes (commandés par lord Pembroke) qu’il envoya en Flandres lors de son retour à Bruxelles, début août 1557.

L’armée qu’il concentra à Bruxelles était composée de 60.000 fantassins (Espagnols, Italiens, Flamands et Anglais) et de 17.000 cavaliers, appuyés par 80 pièces d’artillerie.

Le commandement en fut remis aux mains d’Emmanuel-Philibert (ci contre), duc de Savoie, ferme et fidèle allié de l’Espagne (des années auparavant, le duc s’était mis au service de Charles-Quint quand le roi de France avait dépouillé sa famille de son duché savoyard).

Le commandement en fut remis aux mains d’Emmanuel-Philibert (ci contre), duc de Savoie, ferme et fidèle allié de l’Espagne (des années auparavant, le duc s’était mis au service de Charles-Quint quand le roi de France avait dépouillé sa famille de son duché savoyard).

La défaite française dans la petite ville de Saint Quentin fut écrasante : entre les hommes tombés au combat et les fuyards massacrés en très grand nombre, on estime que l’armée française perdit au moins 6.000 hommes, sans compter 6.000 prisonniers. Plus de 50 drapeaux et toute l’artillerie française furent perdus, alors que les forces de Philippe ne perdirent que 1.000 hommes.

Philippe II (ci dessous)) arriva trois jours après la bataille; au lieu de marcher immédiatement sur Paris, désormais sans défense, il s’entêta à poursuivre le siège de Saint-Quentin pendant deux semaines cruciales, perdant ainsi le bénéfice de sa victoire.

Après la chute de la ville, son armée n’avait plus assez de vivres et d’approvisionnements pour poursuivre, et les Français avaient eu le temps de se reprendre. C’est pourquoi, grâce à cette erreur stratégique, qui fut dénoncée par Charles-Quint lui-même du fond de sa retraite, la résistance désespérée de Saint-Quentin, sous le commandement énergique de Coligny, a pu sauver la France de l’humiliation d’une défaite totale.

Mais, en réalité, les forces vives de la France comme de l’Espagne étaient épuisées, et les deux pays étaient en situation de banqueroute.

Par ailleurs, le jeune roi Philippe II fut horrifié par les monceaux de cadavres entassés sur le champ de bataille et la destruction de la ville et de ses églises, siège d’un pèlerinage très réputé.

Il prit la résolution de construire un monument expiatoire, l’Escorial, qui serait tout à la fois monastère, nécropole, bibliothèque, résidence royale.

Et de le dédier, non pas à Saint-Quentin, mais au saint du jour de la bataille, Laurent, dont, du reste, une église de Saint-Quentin, qui lui était consacrée, avait été détruite par l’artillerie espagnole.

Dans notre album L’aventure France racontée par les cartes voir la photo « 10 août 1557 : aux origines de l’Escorial »

Monastère Royal de San Lorenzo de El Escorial

1792 : Journée d’émeute à Paris, organisée par Danton, et massacre des Gardes Suisses

Le 20 juin précédent, les terroristes révolutionnaires, emmenés entre autres par Danton, avaient organisé une insurrection, qui échoua, face à la calme fermeté de Louis XVI, pourtant publiquement humilié (voir l’éphéméride du 20 juin). Furieux de cet échec, Danton et les factieux ruminaient le ratage de leur journée, et en préparaient une autre qui, elle allait réussir, par la faute de Louis XVI : car, une fois de plus, le roi refusa de se défendre et ne voulut pas faire couler le sang de quelques soudards et brutes avinées. Des torrents d’un sang innocent couleraient, par la suite, des conséquences funestes de cet humanisme mal placé, dénaturé, dévoyé.

De Jacques Bainville, Histoire de France, chapitre XVI, La Révolution :

« …Tandis que le roi se résignait à son sort, les Girondins essayaient vainement de retarder sa déchéance, voyant enfin, que ce serait la leur. Une autre émeute, organisée par Danton et Robespierre, leur força la main, le 10 août : ils avaient désarmé le roi et l’Assemblée, livré Paris aux Jacobins en y appelant les fédérés. On ne pouvait compter à peu près, pour protéger les Tuileries, que sur la garde nationale : Mandat, homme sûr, qui la commandait ce jour-là, fut assassiné sur l’ordre de Danton (ci contre). Depuis les journées d’octobre, jamais la méthode n’avait changé. La Révolution arrivait à son terme comme elle avait progressé : par l’émeute. En même temps que la famille royale, menacée de mort, quittait les Tuileries et se réfugiait au milieu de l’Assemblée, l’insurrection s’emparait par la violence de la Commune de Paris. Les Jacobins étaient pleinement victorieux. Le lendemain du 10 août, Robespierre se rendit à l’Hôtel de Ville et reprit d’un ton plus haut ses menaces aux Girondins. Dès lors, la Commune insurrectionnelle fit la loi et ce fut elle la véritable « Législative ». Elle avait conquis le pouvoir. Siégeant en permanence, elle imposa la suspension du roi, ce qui était la déchéance moins le mot. Elle se fit livrer la famille royale qui fut conduite au Temple, prisonnière. Danton devint Ministre de la Justice. Le tribunal du peuple, le tribunal révolutionnaire, fut créé. Enfin l’Assemblée, toujours sous la pression de la Commune insurrectionnelle, abdiqua tout à fait en votant une nouvelle loi électorale pour la nomination d’une Convention souveraine qui cumulerait tous les pouvoirs, telle que Robespierre l’avait réclamée.

« …Tandis que le roi se résignait à son sort, les Girondins essayaient vainement de retarder sa déchéance, voyant enfin, que ce serait la leur. Une autre émeute, organisée par Danton et Robespierre, leur força la main, le 10 août : ils avaient désarmé le roi et l’Assemblée, livré Paris aux Jacobins en y appelant les fédérés. On ne pouvait compter à peu près, pour protéger les Tuileries, que sur la garde nationale : Mandat, homme sûr, qui la commandait ce jour-là, fut assassiné sur l’ordre de Danton (ci contre). Depuis les journées d’octobre, jamais la méthode n’avait changé. La Révolution arrivait à son terme comme elle avait progressé : par l’émeute. En même temps que la famille royale, menacée de mort, quittait les Tuileries et se réfugiait au milieu de l’Assemblée, l’insurrection s’emparait par la violence de la Commune de Paris. Les Jacobins étaient pleinement victorieux. Le lendemain du 10 août, Robespierre se rendit à l’Hôtel de Ville et reprit d’un ton plus haut ses menaces aux Girondins. Dès lors, la Commune insurrectionnelle fit la loi et ce fut elle la véritable « Législative ». Elle avait conquis le pouvoir. Siégeant en permanence, elle imposa la suspension du roi, ce qui était la déchéance moins le mot. Elle se fit livrer la famille royale qui fut conduite au Temple, prisonnière. Danton devint Ministre de la Justice. Le tribunal du peuple, le tribunal révolutionnaire, fut créé. Enfin l’Assemblée, toujours sous la pression de la Commune insurrectionnelle, abdiqua tout à fait en votant une nouvelle loi électorale pour la nomination d’une Convention souveraine qui cumulerait tous les pouvoirs, telle que Robespierre l’avait réclamée.

Tant de coups de théâtre, de scènes tragiques, de sang répandu, ont frappé à juste titre les imaginations et les frappaient encore davantage, dans un pays comme la France où la tranquillité, depuis près d’un siècle et demi, n’avait plus été sérieusement troublée, où la vie était brillante et douce. Il en est résulté une tendance à grossir ces événements et à en grandir les personnages. En réalité, ces parvenus de l’émeute étaient à tour de rôle étonnés, puis effrayés de leur victoire. Ils en sentaient la fragilité, doutant d’être suivis par l’ensemble des Français, ils craignaient une réaction et ils avaient raison de la craindre, puisque déjà Thermidor n’était pas loin. De là une infinité d’intrigues obscures dont l’histoire est mal connue, mais que révèlent les accusations de trahison que les hommes des clubs échangeaient entre eux. M. Lenotre a déduit du mystère qui persiste sur le sort de Louis XVII que les plus farouches Conventionnels avaient pu prendre des précautions et des garanties dans l’éventualité d’une contre-révolution.

En tout cas, il est clair qu’ils se méfiaient les uns des autres. Il est naturel aussi qu’ayant conquis le pouvoir par l’audace et la violence, en courant des risques certains, ils aient pensé qu’ils ne pouvaient le garder qu’avec « toujours de l’audace », comme disait Danton, et toujours plus de violence. La psychologie de la Terreur est là, puisque le terrorisme s’est exercé à la fois sur les contre-révolutionnaires et à l’intérieur du monde révolutionnaire. Il n’y avait personne qui ne fût « suspect », parce que personne n’était sûr ni du lendemain ni de son voisin. Dantonistes et robespierristes disputent encore entre eux sans que le sens de bien des paroles énigmatiques échappées à Danton et à Robespierre ait été percé, sans que leurs arrière-pensées, leurs secrets soient connus. Les vingt-quatre mois de convulsions qui séparent le 10 août du 9 thermidor sont le paroxysme de cette vie des clubs à laquelle les Constitutionnels, puis les Girondins, dans le même calcul et par la même nécessité, avaient laissé libre cours, parce que c’était la vie même de la Révolution. »

(Depuis le triomphe de Marignan, une Paix perpétuelle – exemple unique dans l’histoire de l’humanité – régnait entre la France et la Suisse : voir l’éphéméride du 29 novembre); cette paix heureuse ne fut rompue que par les horreurs sanguinaires des terroristes révolutionnaires.)

Ce 10 août, devant les Tuileries, il y a là, pour défendre le Roi, neuf cents Suisses, commandés par Messieurs de Maillardoz, de Dürler et Bachmann (celui-ci sera guillotiné trois semaines après : voir l’éphéméride du 3 septembre), et des gardes nationaux (au total, environ 2.500 hommes); il y a aussi Bonchamps, La Rochejaquelein, Charette, Du Pont de Nemours (qui s’expatriera définitivement, dégoûté par la tournure des évènements, aux États-Unis), Précy (celui qui est célébré dans le chant La ligue noire, voir l’éphéméride du 15 janvier).

Il y a aussi, mais en spectateur, le jeune Bonaparte (ci dessous, en uniforme de « lieutenant en second »). Le 20 juin précédent, Bonaparte avait été témoin, avec son ami Bourrienne, de l’invasion des Tuileries. Cette émeute de gens « déguenillés et burlesquement armés, vociférant et hurlant les plus grossières provocations », raconte Bourrienne l’avait dégoûté, et son indignation fut forte lorsqu’il vit Louis XVI à la fenêtre du château contraint de porter le bonnet phrygien. De rage, il se serait écrié : « Che coglione ! Il fallait balayer toute cette canaille avec du canon et le reste courrait encore !« , toujours selon Bourrienne, qui relate la chose dans ses Mémoires.

« …Bonaparte a gagné dès les premières heures la Place du Carrousel où le reçoit le citoyen Fauvlet, marchand de meubles et parent de son camarade Bourrienne – écrit Jean-Albert Sorel, dans ses Scènes et Tableaux du Consulat et de l’Empire. Il voit de là les cohortes descendant le faubourg Saint-Antoine, qui gagnent les abords du château. Il entend les piétinements désordonnés des sectionnaires, dont les voix avinées, éraillées, discordantes ne parviennent pas à scander la marche chaotique. Son tempérament militaire, son goût inné, instinctif, de l’ordre se révoltent. Que n’a-t-il été chargé, lui, de nettoyer la rue ? Il montrerait à ces incapables comment on se sert des canons. »

« …Bonaparte a gagné dès les premières heures la Place du Carrousel où le reçoit le citoyen Fauvlet, marchand de meubles et parent de son camarade Bourrienne – écrit Jean-Albert Sorel, dans ses Scènes et Tableaux du Consulat et de l’Empire. Il voit de là les cohortes descendant le faubourg Saint-Antoine, qui gagnent les abords du château. Il entend les piétinements désordonnés des sectionnaires, dont les voix avinées, éraillées, discordantes ne parviennent pas à scander la marche chaotique. Son tempérament militaire, son goût inné, instinctif, de l’ordre se révoltent. Que n’a-t-il été chargé, lui, de nettoyer la rue ? Il montrerait à ces incapables comment on se sert des canons. »

Cette journée est également celle de l’un des faits les plus répugnants de la Révolution, elle qui en a pourtant « offert » tant ! : le massacre des Suisses.

« Jamais, depuis, aucun de mes champs de bataille ne me donna l’idée d’autant de cadavres que m’en présentèrent les masses de Suisses » : c’est un expert en boucheries humaines qui s’exprime là, puisqu’il s’agit de Napoléon, qui se souvient, sur le tard, de cette fameuse journée du 10 août à laquelle – on vient de le voir – il assista, alors jeune capitaine, en spectateur. Au moins 600 des 950 Gardes Suisses furent tués, et leurs corps « jetés » (il n’y a pas d’autre mot) dans la fosse sur laquelle s’élèvera, plus tard la Chapelle expiatoire.

C’est en vertu de la Paix Perpétuelle, conclue entre les Suisses et François Premier, le 29 novembre 1516 (Paix de Fribourg), que des contingents suisses sont recrutés en permanence par la monarchie française (voir l’Ephéméride du 29 novembre). Ce sont ces soldats qui tomberont devant les Tuileries, puis qui seront massacrés, pour les survivants, par une foule hystérique après que Louis XVI leur ait ordonné de déposer leurs armes.

« Le Roi ordonne aux Suisses de déposer à l’instant leurs armes et de se retirer dans leurs casernes »

A Lucerne, en Suisse alémanique, un monument a été élevé en 1821 en souvenir de ces Gardes Suisses morts aux Tuileries, au service du roi Louis XVI, ou assassinés dans les rues.

Encastré dans la roche, un lion couché, blessé à mort (une flèche est tanquée dans son flanc gauche, qui nous fait face). Ses traits sont marqués par la douleur, une douleur à la fois physique et morale. Au creux de sa patte droite, il serre une fleur de lys, symbole de la monarchie française.

Une inscription

A la foi et au courage des Helvètes qui, pour ne pas trahir le serment, tombèrent en combattant avec la plus grande bravoure.

On lit très bien, ci dessous, le début de l’inscription Helvetiorum fidei ac virtuti (texte complet : Helvetiorum fidei ac virtuti, qui, ne sacramenti fallerent fidem, fortissimi pugnantes ceciderunt)

C’est une très belle sculpture, le lion semble presque vivant et mourant sous nos yeux. C’est de lui que parlait l’écrivain américain Mark Twain, disant que c’était le « morceau de pierre le plus triste et le plus émouvant du monde ».

Le monument aux Suisses de Lucerne

Si la majorité des Suisses furent tués au combat ou lâchement assassinés, certains ne le furent qu’un peu plus tard, notamment l’officier « major » Karl Josef von Bachmann, qui commandait, aux Tuileries : le major fut jugé et guillotiné en septembre, fièrement vêtu de son manteau d’uniforme rouge : Karl Pfyffer d’Altishofen le qualifia de « commandant courageux, calme, fidèle à sa patrie et à son devoir » (voir l’éphéméride du 3 septembre).

L’initiative de créer un monument en leur honneur fut prise en 1818 par Karl Pfyffer von Altishofen, un officier des gardes qui se trouvait en congé à Lucerne à l’époque des événements. Il confia le projet au sculpteur danois Bertel Thorvaldsen, qui le réalisa en 1820/1821 : Lukas Ahorn sculpta alors, dans la falaise d’une ancienne carrière de grès, le si beau et si poignant monument de dix mètres de long sur six mètres de haut devant lequel on médite aujourd’hui.

Au moins, certains Suisses moururent-ils au combat, face au soleil. L’assassinat ignominieux de leurs camarades constitue l’une des infamies les plus sordides et les plus ignobles de cette Révolution, qui n’en manque pas.

On ne peut qu’évoquer à ce propos le mot si juste de Chateaubriand :

« Il y a des temps où l’on ne doit dispenser le mépris qu’avec économie, vu le grand nombre de nécessiteux. »

Pétition pour le transfert de la plaque commémorative du sacrifice des Gardes suisses à la Chapelle expiatoire : PETITION TRANSFERT PLAQUE COMMEMORATIVE

Notre album Drapeaux des Régiments du Royaume de France vous propose 467 photos : l’intégralité de sa partie 3 (soit 86 photos) est consacrée aux Suisses, depuis les origines (« Au début furent les Cent Suisses ») jusqu’à leur fin tragique mais héroïque et grande et noble, dans l’ignominie qui la causa (« Ea est fiducia gentes« ) : gloire et honneur, à jamais et pour l’éternité, aux Suisses courageux et loyaux, serviteurs fidèles jusqu’à la mort au Roi de France.

1915 : Parution de l’Histoire de deux peuples, de Jacques Bainville

S’il est évidemment totalement vain de prétendre dire quel est, ou quels sont, les meilleurs ouvrages de Bainville, il n’en demeure pas moins tout à fait sûr qu’avec son Histoire de France (éphéméride du 7 mai) et son Napoléon (éphéméride du 15 octobre) cette Histoire de deux peuples forme une trilogie qui, suffit à faire de Bainville l’un des plus grands historiens de son temps.

S’il est évidemment totalement vain de prétendre dire quel est, ou quels sont, les meilleurs ouvrages de Bainville, il n’en demeure pas moins tout à fait sûr qu’avec son Histoire de France (éphéméride du 7 mai) et son Napoléon (éphéméride du 15 octobre) cette Histoire de deux peuples forme une trilogie qui, suffit à faire de Bainville l’un des plus grands historiens de son temps.

Dans notre album Maîtres et témoins (II) : Jacques Bainville, voir les six photos qui sont consacrées à ce maître-livre : « 1915 : Parution de « Histoire de deux peuples » et les cinq suivantes

Cette éphéméride vous a plu ? En cliquant simplement sur le lien suivant, vous pourrez consulter, en permanence :

Merci au site de rappeler ces belles pages de Jacques Bainville. La Terreur n’a pas été un regrettable accident de la révolution, mais son essence, et comme l’a montré l’excellent historien Patrice Gueniffey, il y a une logique de la Terreur, que l’on retrouvera dans les terreurs léninistes, stalinienne, maoiste, polpotiste. La régénération de l’humanité par le sang, la transformation de tous en suspects, l’arbitraire érigé en principe au nom de la réalisation du Bien, la révolution française inaugure le cycle des tragédies politiques du XX° siècle, du moins de celles qui se voulurent l’incarnation du progrès de l’humanité. Il ne faut jamais oublier que la république est née dans le sang. Le 5 février 1794, Robespierre présente à la Convention son rapport sur » Les principes de morale politique qui doivent guider la Convention nationale dans l’administration intérieure de la République » dans lequel il déclare » Si le ressort du gouvernement populaire, dans le calme, est la vertu, dans les révolutions c’est à la fois la vertu et la terreur. La terreur n’est autre chose que la justice prompte, sévère, inflexible. Elle est donc une émanation de la vertu. Le gouvernement actuel est le despotisme de la liberté pour fonder la République ». Lénine, Staline, Mao et Pol Pot n’oublierons pas la leçon, et l’on ne peut voir le néo bolchevique Mélenchon, admirateur de la dictature chaviste, intituler son dernier ouvrage » De la vertu ».

Merci au webmaster de bien vouloir corriger l’énorme faute qui fait ma honte » n’oublieront » et non oublierons. Et d’ajouter à la dernière phrase » sans une certaine inquiétude ». Le message a été publié un peu précipitamment.