Par Pierre Builly.

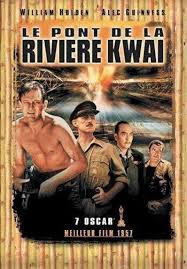

Le pont de la rivière Kwaï de David Lean (1957).

La folle histoire.

Introduction : 1943. Thaïlande. Un régiment britannique est emprisonné dans un camp japonais, dirigé par le colonel Saito qui doit impérativement faire construire un pont pour le passage d’un train stratégique. Devant le refus du colonel anglais Nicholson de contraindre les officiers à travailler, Saito lui fait endurer les pires sévices mais n’obtient aucun résultat. Nicholson finit par prendre la tête des opérations mais les Américains débarquent…

En cette année 1957 (s’il n’y a pas encore de Top 50, il y a déjà un hit-parade), tout le monde, dans la rue siffle la « Marche du colonel Bogey » que notre vieille connaissance Annie Cordy beugle sur des paroles idiotes :

En cette année 1957 (s’il n’y a pas encore de Top 50, il y a déjà un hit-parade), tout le monde, dans la rue siffle la « Marche du colonel Bogey » que notre vieille connaissance Annie Cordy beugle sur des paroles idiotes :

« Hello le soleil brille brille brille,

Hello tu reviendras bientôt

Là-bas dans ton village

Au vert cottage

Plein de chants d’oiseaux »

On voit par là que l’Humanité n’a pas attendu la Star Académie pour chanter des conneries (et d’ailleurs l’immortelle créatrice de « Tata YoYo » n’est pas la seule à emplir les ondes : Les Compagnons de la Chanson, John William, Dalida vocalisent ad libitum).

On voit par là que l’Humanité n’a pas attendu la Star Académie pour chanter des conneries (et d’ailleurs l’immortelle créatrice de « Tata YoYo » n’est pas la seule à emplir les ondes : Les Compagnons de la Chanson, John William, Dalida vocalisent ad libitum).

Le film dont cette infernale scie est extraite a presque failli claquer de l’inconcevable succès de ce standard traditionnel écossais (je crois) et ne plus exister que par lui.

Et pourtant il valait bien mieux. Première de ces grandes fresques dans quoi David Lean a excellé, avant Laurence d’Arabie, Docteur Jivago et La fille de Ryan, Le pont de la rivière Kwaï est un de ces spectacles qui tient en haleine de bout en bout, malgré sa longueur de près de trois heures. Un de ces spectacles où l’art du réalisateur est si fort que, même en connaissant la fin on se prend à se demander si l’intrigue ne va pas être modifiée en cours de projection par un de ces personnages déterminés et héroïques que le cinéma montrait alors sans complexe, sans se croire obligé de leur donner états d’âme, failles ou veuleries diverses.

Et pourtant il valait bien mieux. Première de ces grandes fresques dans quoi David Lean a excellé, avant Laurence d’Arabie, Docteur Jivago et La fille de Ryan, Le pont de la rivière Kwaï est un de ces spectacles qui tient en haleine de bout en bout, malgré sa longueur de près de trois heures. Un de ces spectacles où l’art du réalisateur est si fort que, même en connaissant la fin on se prend à se demander si l’intrigue ne va pas être modifiée en cours de projection par un de ces personnages déterminés et héroïques que le cinéma montrait alors sans complexe, sans se croire obligé de leur donner états d’âme, failles ou veuleries diverses.

J’imagine que chacun connaît l’histoire folle du colonel Nicholson (Alec Guinness, incandescent), bâti avec le plus dur métal britannique (de ces Britanniques qui ont porté seuls pendant plusieurs mois toute l’Espérance du Monde et qui n’ont pas failli, pas reculé !) qui est entraîné par la logique même de sa résistance et de son entêtement à construire le pont que les Alliés devront absolument détruire. Il serait facile de ne voir là qu’un aveuglement de vieille baderne : il y a davantage une incertitude du Devoir, du Courage et de l’Ordre.

J’imagine que chacun connaît l’histoire folle du colonel Nicholson (Alec Guinness, incandescent), bâti avec le plus dur métal britannique (de ces Britanniques qui ont porté seuls pendant plusieurs mois toute l’Espérance du Monde et qui n’ont pas failli, pas reculé !) qui est entraîné par la logique même de sa résistance et de son entêtement à construire le pont que les Alliés devront absolument détruire. Il serait facile de ne voir là qu’un aveuglement de vieille baderne : il y a davantage une incertitude du Devoir, du Courage et de l’Ordre.

C’est aussi ce qui rend intéressante cette belle histoire de l’excellent Pierre Boulle, maître en interrogations pratiques sur la fragilité des comportements sociaux et de la raison humaine (voir La planète des singes, du même) : chacun – le colonel japonais Saito (Sessue Hayakawa), le colonel Nicholson, le major Warden (William Holden) – chacun, donc, « a ses raisons« , comme dans La règle du jeu.

C’est aussi ce qui rend intéressante cette belle histoire de l’excellent Pierre Boulle, maître en interrogations pratiques sur la fragilité des comportements sociaux et de la raison humaine (voir La planète des singes, du même) : chacun – le colonel japonais Saito (Sessue Hayakawa), le colonel Nicholson, le major Warden (William Holden) – chacun, donc, « a ses raisons« , comme dans La règle du jeu.

La loi du genre veut que ça se termine dans le drame, l’explosif et la victoire américaine ; mais c’est bien plus contrasté que cela. À combien de ses hommes Nicholson a-t-il permis de rester vivants, en leur faisant garder la tête haute ? ■

DVD autour de 10€.

Chroniques hebdomadaires en principe publiées le dimanche.