1120 : Mort de Gérard Tenque

Gérard Tenque est le fondateur de l’Ordre de Malte, dont le nom complet est Ordre souverain militaire hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte.

Gérard Tenque est le fondateur de l’Ordre de Malte, dont le nom complet est Ordre souverain militaire hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte.

Natif de Martigues (où il est né en 1040) Gérard fonda son Ordre en Palestine, en 1113.

Celui-ci devait connaître l’immense essor que l’on sait.

Le 11 Août 1891, Martigues, sa ville, organisa une grande fête en son honneur : ce jour-là, Frédéric Mistral et des représentants de tout le Félibrige inaugurèrent une plaque en marbre, apposée au premier étage de la Mairie, l’Hôtel Colla de Pradines, pour rendre l’hommage qu’il méritait au fondateur de l’Ordre de Malte.

La plaque porte ces mots :

L’AN DOU SAN CRIST MXL

DINS NOSTO CIEUTA DOU MARTEGUE

NASQUE LOUS BENUROUS

GERARD TENQUE

FOUNDATOUR DI MOUNGE ESPITALIE

DE SAN JAN DE JERUSALEN

E

LOU XI D’AVOUST

MDCCCXI

LI CIGALIE ME LI FELIBRE

AN OUNOURA PER AQUEST MABRE

LA MEMORI

DOU GRAND PROUVENCAU PIETADOUS

L’an du saint Christ 1.040

Dans notre ville de Martigues

Naquit le Bienheureux Gérard Tenque

Fondateur des Moines Hospitaliers

De Saint Jean de Jérusalem

Et

Le 11 Août

1.891

Les majoraux (1) et les félibres

Ont honoré par ce marbre

La mémoire

Du grand provençal miséricordieux

Charles Maurras, l’autre gloire de Martigues, a également honoré la mémoire de Gérard Tenque. Il le fit dans le jardin de sa maison du Chemin de Paradis, à Martigues, quartier de Ferrières : voir notre album Une visite chez Charles Maurras.

1783 : Fin de la guerre d’Indépendance américaine

Tableau du Musée national de Versailles : devant la tente, à gauche, tendant le bras droit et regardant vers sa droite, Rochambeau ; Washington, plus grand, est à droite de Rochambeau, et regarde dans la direction opposée; les deux généraux sont « coiffés »; seul le jeune La Fayette (vingt-quatre ans) est tête nue, juste derrière Washington, et à sa gauche

Tableau du Musée national de Versailles : devant la tente, à gauche, tendant le bras droit et regardant vers sa droite, Rochambeau ; Washington, plus grand, est à droite de Rochambeau, et regarde dans la direction opposée; les deux généraux sont « coiffés »; seul le jeune La Fayette (vingt-quatre ans) est tête nue, juste derrière Washington, et à sa gauche

Le traité de Paris est signé entre la France et l’Angleterre, qui reconnaît l’indépendance des treize colonies américaines. Le traité de Versailles est signé le même jour entre l’Angleterre, la France et l’Espagne.

La France se voit reconnaître la possession de comptoirs aux Indes et au Sénégal, et celle de Saint-Pierre-et-Miquelon. En outre, la Grande-Bretagne perd Minorque et la Floride (qui devient espagnole) mais conserve Gibraltar.

La reddition de Lord Cornwallis à Yorktown (ci dessous), le 19 octobre 1781, avait marqué la défaite inéluctable de l’Angleterre (éphéméride du 19 octobre).

Tableau du Musée national de Versailles : devant la tente, à gauche, tendant le bras droit et regardant vers sa droite, Rochambeau; Washington, plus grand, est à droite (donc, à la gauche de Rochambeau, et regarde dans la direction opposée; les deux généraux sont « coiffés »; seul le jeune La Fayette (vingt-quatre ans) est tête nue, juste derrière Washington, et à sa gauche

1792 : Le major Karl von Bachmann, commandant des Suisses lors de l’insurrection du 10 août, est guillotiné

Originaire d’une famille noble et catholique du Canton de Glaris, le jeune Karl s’engage très tôt dans le Régiment des Gardes Suisses, créé à la suite de la Paix de Fribourg, instituant la Paix perpétuelle entre la France et la Suisse (voir l’éphéméride du 29 novembre). Il devint lieutenant-colonel du régiment en 1792, et c’est parce que son supérieur hiérarchique, le colonel Louis-Auguste d’Affry, malade, était resté chez lui ce jour-là que Karl von Bachmann fut amené à commander le régiment des Gardes suisses.

Originaire d’une famille noble et catholique du Canton de Glaris, le jeune Karl s’engage très tôt dans le Régiment des Gardes Suisses, créé à la suite de la Paix de Fribourg, instituant la Paix perpétuelle entre la France et la Suisse (voir l’éphéméride du 29 novembre). Il devint lieutenant-colonel du régiment en 1792, et c’est parce que son supérieur hiérarchique, le colonel Louis-Auguste d’Affry, malade, était resté chez lui ce jour-là que Karl von Bachmann fut amené à commander le régiment des Gardes suisses.

On sait comment finit l’émeute (voir l’éphéméride du 10 août) : le major Bachmann échappa au massacre mais fut arrêté peu après et conduit à la Conciergerie. Le 2 septembre, la seconde section du Tribunal criminel, présidée par le juge révolutionnaire Matthieu, le condamna à la peine de mort, conformément à l’article 11 de la deuxième section du titre premier de la deuxième partie du Code pénal. C’était l’époque où les bourreaux et les assassins étaient devenus Juges ! C’était la triste époque de la révolution française…

Le major Bachmann, lui, monta sereinement à l’échafaud, fièrement revêtu de la veste rouge des gardes suisses : l’honneur des hommes, face aux « bourraux barbouilleurs de lois » (André Chénier, poète lui aussi guillotiné !).

Notre album Drapeaux des Régiments du Royaume de France vous propose 467 photos : l’intégralité de sa partie 3 (soit 86 photos) est consacrée aux Suisses, depuis les origines (« Au début furent les Cent Suisses ») jusqu’à leur fin tragique mais héroïque et grande et noble, dans l’ignominie qui la causa (« Ea est fiducia gentes ») : gloire et honneur, à jamais et pour l’éternité, aux Suisses courageux et loyaux, serviteurs fidèles jusqu’à la mort au Roi de France.

1792 : Assassinat de la princesse de Lamballe, et scènes d’anthropophagie révolutionnaire

De Raphaël Dargent, Marie-Antoinette, le Procès de la Reine (pages 291/292/293) :

« …C’est un autre crime, celui-là bien réel », que raconte Daujon quand il narre la scène qui suit :

« Deux individus traînaient par les jambes un corps nu, sans tête, le dos contre terre et le ventre ouvert jusqu’à la poitrine… A ma droite, au bout dune pique, était une tête qui souvent touchait mon visage par les mouvements du porteur en gesticulant. A ma gauche, un autre plus horrible tenait, d’une main, les entrailles de la victime, appliquées sur mon sein, et de l’autre un grand couteau. Par derrière eux un grand charbonnier tenait, suspendu à une pique au-dessus de mon front, un lambeau de chemise trempé de sang et de fange. »

Ce corps nu, sans tête, ouvert jusqu’à la poitrine, qu’on traîne à même le sol, n’est autre que celui de la princesse de Lamballe (ci contre) qu’on s’apprête à venir montrer à la reine ! Daujon précise que la dépouille, ce tas de chair et de sang, est « étalé avec appareil et les membres arrangés avec une espèce d’art et surtout un sang-froid qui laisse un vaste champ aux méditations du sage ». Vous parlez d’une formule délicate pour dire l’abomination de la scène ! Oui, la Lamballe est là, ou plutôt ce qu’il en reste. On est allé la chercher à la prison de la Force; on l’a violée, assommée, décapitée, ouverte de part en part; un fou, plus fou que les autres, un monstre, plus monstre que les autres, s’est acharné sur son sexe dont il exhibe maintenant les parties déchirées, les lambeaux arrachés; ses poils pubiens lui servent de moustache. La tête de la Lamballe, tuméfiée, cadavérique, et qu’on a eu l’indécence de poudrer, avec ses cheveux blonds poisseux et collés par le sang, s’élève au-dessus de la troupe en furie, brandie au bout d’une pique. Chacun a arraché au pauvre corps mutilé ce qu’il en a pu…

Ce corps nu, sans tête, ouvert jusqu’à la poitrine, qu’on traîne à même le sol, n’est autre que celui de la princesse de Lamballe (ci contre) qu’on s’apprête à venir montrer à la reine ! Daujon précise que la dépouille, ce tas de chair et de sang, est « étalé avec appareil et les membres arrangés avec une espèce d’art et surtout un sang-froid qui laisse un vaste champ aux méditations du sage ». Vous parlez d’une formule délicate pour dire l’abomination de la scène ! Oui, la Lamballe est là, ou plutôt ce qu’il en reste. On est allé la chercher à la prison de la Force; on l’a violée, assommée, décapitée, ouverte de part en part; un fou, plus fou que les autres, un monstre, plus monstre que les autres, s’est acharné sur son sexe dont il exhibe maintenant les parties déchirées, les lambeaux arrachés; ses poils pubiens lui servent de moustache. La tête de la Lamballe, tuméfiée, cadavérique, et qu’on a eu l’indécence de poudrer, avec ses cheveux blonds poisseux et collés par le sang, s’élève au-dessus de la troupe en furie, brandie au bout d’une pique. Chacun a arraché au pauvre corps mutilé ce qu’il en a pu…

Plusieurs voix s’élèvent alors pour que Marie-Antoinette se mette à la croisée (elle est enfermée à la prison du Temple) ; d’autres réclament l’autorisation de monter, si elle ne se montre pas, afin de lui « faire baiser la tête de sa putain » ! Marie-Antoinette tire le store de sa main tremblante, elle ne voit rien d’autre d’abord que la petite troupe hurlante et levant ses piques. Puis, malgré le sang collé sur le visage et dans les cheveux de la tête qu’on lui brandit, elle reconnaît, derrière ce rictus hideux, les traits de sa favorite. Elle pousse un petit cri de stupeur, met la main à la bouche et s’évanouit. Alexandre Dumas imagine la reine, interdite, immobile, figée après cette vision d’horreur. « La terreur l’avait changée en statue », écrit le grand écrivain.

On racontera ensuite toutes sortes d’horreurs concernant cette mort, et on se vantera – oui, on se vantera – non seulement de lui avoir arraché le coeur – ce qui était le cas – mais encore de l’avoir mangé ! Toute la nuit, Marie-Antoinette sanglota tandis que les tambours continuaient à battre la générale. Quand nous parlions d’anthropophages… »

Que dire et que penser devant de telles abominations ? La Révolution est bien la matrice de toutes les horreurs et des tous les crimes des totalitarismes du XXème siècle, dont tous les criminels contre l’humanité que l’on ne connaît que trop bien sont les héritiers, de Staline à Pol Pot, Mao, Ho Chi Minh, Hitler, Ceaucescu, Kim Il Sung et ses descendants.

Comme le dit si justement Chateaubriand : « Il y a des temps où l’on ne doit dépenser le mépris qu’avec économie, à cause du grand nombre de nécessiteux. »

donarussiak/la mort atroce de madame de lamballe le 3 septembre 1792

1883 : Mort de Tourgueniev, à Bougival

La « datcha » où Tourgueniev vécut les dernières années de sa vie, et où il mourut

terresdecrivains/Ivan TOURGUENIEV a Paris Bougival

1939 : Londres et Paris déclarent la guerre à l’Allemagne

Suite à l’invasion de la Pologne le 1er septembre par les troupes allemandes, la Grande-Bretagne se déclare en guerre, à 12 heures. La France fait de même à 15 heures : la Seconde Guerre mondiale a commencé.

Mais le régime républicain n’a rien fait pour contrer Hitler quand il en était temps; et voilà qu’il commet la folie de lui déclarer la guerre au moment le plus mal choisi, à lui qui, depuis des années, a transformé l’Allemagne en forges de Vulcain, alors que la France, à l’inverse, n’est, évidemment, pas prête.

Le régime renouvelle ainsi la folie de Napoléon III, qui, lui aussi, avait déclaré une guerre pour laquelle nous n’étions pas prêts : au moins, en 1914, si nous n’étions toujours pas prêts, c’est Guillaume II qui a mis le feu à l’Europe en nous déclarant la guerre.

En somme, Empire ou République, ni en 1870, ni en 1914, ni en 1939, et à cause de son régime politique, la France n’était pas prête à affronter ce qu’elle allait devoir affronter : quand l’inconscience politique se double de toutes les formes possibles d’incompétence, ces folies renouvelées suffisent à elles seules à condamner un Régime.

Dès 1918, analysant les vices d’un mauvais traité de paix, dont il prévoyait les méfaits ( « Trop fort dans ce qu’il a de faible, trop faible dans ce qu’il a de fort » ), Bainville prédisait un nouveau conflit, inévitable « dans les vingt ans ».

Pour la France, ce sera le plus grand désastre de son Histoire. Peu de temps auparavant, Paul Reynaud avait déclaré : « Nous vaincrons, parce que nous sommes les plus forts ». Aveuglement ? Inconscience ? Ou les deux à la fois… De Gaulle a raconté, dans ses Mémoires, comment il était sorti, furieux, de chez Léon Blum, alors Président du conseil, qui venait de refuser de voter les crédits militaires pour faire face à un danger devenu aveuglant, et alors que de précieuses années avaient déjà été perdues: se faisant pressant sur ce sujet, Blum lui avait répondu en substance -raconte de Gaulle- qu’il ne pouvait pas pas, lui le pacifiste de toujours, voter les crédits militaires !

Pour la France, ce sera le plus grand désastre de son Histoire. Peu de temps auparavant, Paul Reynaud avait déclaré : « Nous vaincrons, parce que nous sommes les plus forts ». Aveuglement ? Inconscience ? Ou les deux à la fois… De Gaulle a raconté, dans ses Mémoires, comment il était sorti, furieux, de chez Léon Blum, alors Président du conseil, qui venait de refuser de voter les crédits militaires pour faire face à un danger devenu aveuglant, et alors que de précieuses années avaient déjà été perdues: se faisant pressant sur ce sujet, Blum lui avait répondu en substance -raconte de Gaulle- qu’il ne pouvait pas pas, lui le pacifiste de toujours, voter les crédits militaires !

Moyennant quoi, par impréparation, la France fut écrasée, envahie et occupée, la chambre du Front Populaire ne trouvant rien de mieux à faire, une fois le désastre prévisible survenu, que de prendre la fuite, éperdue, non sans avoir voté les pleins pouvoirs – à une très large majorité- au Maréchal Pétain.

C’est une fois de plus chez Jacques Bainville que l’on trouvera l’explication la plus lumineuse des faits. Pas dans l’Histoire de France cette fois, mais dans L’Histoire de deux peuples et L’Histoire de deux peuples continuée jusqu’à Hitler.

Comme pour l’Histoire de France, il faut tout lire de ce chef d’œuvre.

Voici l’intégralité du chapitre VII (et dernier), Le réveil de la Walkyrie, de cet ouvrage remarquable en tous points. Bainville y remonte aux sources, c’est à dire au calamiteux Traité de Versailles de 1918, qui a gâché la paix, après une guerre qui avait coûté tant de sacrifices matériels et humains au peuple français.

« Restitutions, réparations, garanties. » Tels furent les trois principes qui inspirèrent la paix, conçue comme un jugement. D’autres traités avaient été des traités politiques. Celui-là était un traité moral, pesé dans les balances de la justice. Il était moral que l’Allemagne fût désarmée et qu’elle perdît, en fait de territoires, ceux qu’elle avait pris à d’autres nations non germaniques et ceux-là seulement. Il était moral, au plus haut degré, que les responsables de la guerre fussent jugés, Guillaume II à leur tête. Il est vrai qu’ils ne l’ont pas été, que le peuple allemand a été unanime à refuser de livrer ces otages et que la révision du traité a commencé par cet article-là. Il était moral que l’Allemagne fût privée de ses colonies. Elle n’était pas jugée digne de compter parmi les peuples colonisateurs. Enfin il était moral, deux fois moral, qu’elle fût astreinte à payer, d’abord parce qu’elle avait à réparer les dommages causés à autrui, ensuite parce qu’il fallait que le peuple allemand comprît que la guerre est une mauvaise opération et qui ne rapporte rien. Ainsi cette paix, rendue comme un arrêt de justice, aurait encore l’avantage de moraliser le condamné. « J’espère, disait M. Lloyd George, que l’Allemagne a fait son salut en la débarrassant du militarisme, des Junkers, des Hohenzollern. Elle a payé un prix élevé pour sa délivrance. Je crois qu’elle trouva que cela en valait la peine. »

« Restitutions, réparations, garanties. » Tels furent les trois principes qui inspirèrent la paix, conçue comme un jugement. D’autres traités avaient été des traités politiques. Celui-là était un traité moral, pesé dans les balances de la justice. Il était moral que l’Allemagne fût désarmée et qu’elle perdît, en fait de territoires, ceux qu’elle avait pris à d’autres nations non germaniques et ceux-là seulement. Il était moral, au plus haut degré, que les responsables de la guerre fussent jugés, Guillaume II à leur tête. Il est vrai qu’ils ne l’ont pas été, que le peuple allemand a été unanime à refuser de livrer ces otages et que la révision du traité a commencé par cet article-là. Il était moral que l’Allemagne fût privée de ses colonies. Elle n’était pas jugée digne de compter parmi les peuples colonisateurs. Enfin il était moral, deux fois moral, qu’elle fût astreinte à payer, d’abord parce qu’elle avait à réparer les dommages causés à autrui, ensuite parce qu’il fallait que le peuple allemand comprît que la guerre est une mauvaise opération et qui ne rapporte rien. Ainsi cette paix, rendue comme un arrêt de justice, aurait encore l’avantage de moraliser le condamné. « J’espère, disait M. Lloyd George, que l’Allemagne a fait son salut en la débarrassant du militarisme, des Junkers, des Hohenzollern. Elle a payé un prix élevé pour sa délivrance. Je crois qu’elle trouva que cela en valait la peine. »

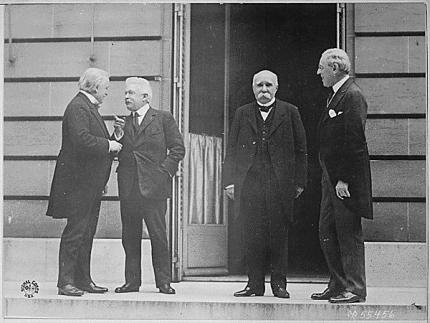

Fondée sur de pareilles illusions, est-il étonnant que la paix ait laissé tant de déboires aux vainqueurs ? Voici, en regard, ce qu’était la réalité. (De gauche à droite : LLoyd George, Orlando, Clémenceau, Wilson)

Fondée sur de pareilles illusions, est-il étonnant que la paix ait laissé tant de déboires aux vainqueurs ? Voici, en regard, ce qu’était la réalité. (De gauche à droite : LLoyd George, Orlando, Clémenceau, Wilson)

Une Allemagne diminuée d’environ 100.000 kilomètres carrés mais qui, sur ce territoire réduit, réunissait encore 60 millions d’habitants, un tiers de plus que la France, subsistait au centre de l’Europe. L’oeuvre de Bismarck et des Hohenzollern était respectée dans ce qu’elle avait d’essentiel. L’unité allemande n’était pas seulement maintenue mais renforcée. Les alliés avaient affirmé leur volonté de ne pas intervenir dans les affaires intérieures allemandes. Ils y étaient intervenus pourtant. Les mesures qu’ils avaient prises, la voie qu’ils avaient montrée, celle de la République unitaire, avaient eu pour effet de centraliser l’Etat fédéral allemand et d’affermir les anciennes annexions de la Prusse dans le Reich lui-même. S’il y avait, parmi les populations allemandes, des aspirations à l’autonomie, elles étaient étouffées. Le traité enfermait, entre des frontières rétrécies, 60 millions d’hommes unis en un seul corps. Telle lut l’Allemagne au nom de laquelle deux ministres de la nouvelle République vinrent signer à Versailles, le 28 juin 1919.

Du fond de la Galerie des Glaces, Müller et Bell, de noir habillés, avaient comparu devant les représentants de vingt-sept peuples assemblés. Dans le même lieu, sous les mêmes peintures, l’Empire allemand avait été proclamé quarante-sept ans plus tôt (ci dessous). Il y revenait pour s’entendre déclarer à la fois coupable et légitime, intangible et criminel. À sa condamnation il gagnait d’être absous comme si la forme républicaine eût suffi à le rénover.

Obscurs délégués d’une Allemagne vaincue mais toujours compacte, Müller et Bell, comparaissant devant ce tribunal, pensaient-ils à ce que la défaite laissait survivre d’essentiel pour leur pays ? Le redoutable Empire de Guillaume II était humilié. La voix coupante de Clemenceau ajoutait à l’humiliation : « Il est bien entendu, Messieurs les Délégués allemands, que tous les engagements que vous allez signer doivent être tenus intégralement et loyalement. » Les témoins de cette scène historique entendront toujours et ce verbe tranchant et les deux Ia, indifférents et mous, qui sortiront de la bouche de Müller et de Bell. Qui pouvaient-ils engager ? Déjà le traité de Versailles mettait en mouvement des forces qui échappaient à la volonté de ses auteurs.

Obscurs délégués d’une Allemagne vaincue mais toujours compacte, Müller et Bell, comparaissant devant ce tribunal, pensaient-ils à ce que la défaite laissait survivre d’essentiel pour leur pays ? Le redoutable Empire de Guillaume II était humilié. La voix coupante de Clemenceau ajoutait à l’humiliation : « Il est bien entendu, Messieurs les Délégués allemands, que tous les engagements que vous allez signer doivent être tenus intégralement et loyalement. » Les témoins de cette scène historique entendront toujours et ce verbe tranchant et les deux Ia, indifférents et mous, qui sortiront de la bouche de Müller et de Bell. Qui pouvaient-ils engager ? Déjà le traité de Versailles mettait en mouvement des forces qui échappaient à la volonté de ses auteurs.

Ce traité enlevait tout aux vaincus, sauf le principal, sauf la puissance politique génératrice de toute puissance. Il croyait ôter à l’Allemagne les moyens de nuire qu’elle possédait en 1914. Il lui accordait le premier de ces moyens, celui qui permet de retrouver les autres, l’Etat central, l’Etat prussien avec lequel toute l’Allemagne était désormais confondue. Ainsi l’unité sortait plus forte de la défaite.

Ce n’est pas tout. Les Alliés, pour consentir à déposer les armes, avaient exigé le renversement des Hohenzollern. Mais la chute de cette dynastie avait été précédée de celle de tous les autres princes allemands. Quand Guillaume Il avait fui, les rois de Bavière, de Saxe, de Wurtemberg, les grands-ducs et les ducs étaient déjà tombés. Bismarck avait calculé que la révolution était impossible parce que, si l’empereur-roi de Berlin tombait, les princes confédérés reprendraient leur liberté et que ce serait la désagrégation du Reich. Or, et ce n’est sans doute pas par hasard, la révolution allemande de 1918 a commencé par le Sud. Il n’y avait plus de Habsbourg à Vienne ni de Wittelsbach à Munich. Le support du particularisme, qui était dynastique, avait disparu. Pour que le trône des Hohenzollern pût s’écrouler sans dommages pour l’unité, il fallait que les autres trônes allemands fussent vides. Cette condition extraordinaire et imprévue était remplie.

La République s’installait. Elle devait unir encore davantage les Allemands. Un socialiste l’avait dit dès le 3 novembre : « Plus le Reich est démocratique, plus son unité devient sûre et plus grande sa force d’attraction. La grande Allemagne, qui déjà semblait se faire en 1848 et dont les contours se dessinent de nouveau devant nous, avait été conçue sous la forme d’un Etat démocratique. » C’était vrai. Les Alliés avaient confirmé l’unité allemande par le traité de Versailles lui-même. Ils l’avaient rendue encore plus forte en exigeant l’abdication de Guillaume Il et en poussant le Reich à adopter le régime républicain. Par une inconséquence remarquable, ils exigeaient d’ailleurs que l’Autriche restât distincte de la communauté germanique dont elle avait fait partie jusqu’en 1866. En même temps, alléguant que le démembrement de l’Empire n’était pas dans leurs intentions, ils avaient, pour reconstituer la Pologne, séparé la Prusse orientale du reste de la Prusse remise dans l’état où l’avait trouvée Frédéric II. Ainsi, l’Allemagne, unifiée dans son esprit, était blessée dans sa chair.

Parmi les vainqueurs, les uns, l’anglais Lloyd George et l’américain Wilson regardaient la dissociation du Reich comme contraire au principe ou comme trop propre à faire de la France la plus grande puissance du continent. Clemenceau la tenait pour impossible ou, s’il la désirait, c’était faiblement. Il voulait que l’Allemagne fût punie. Il lui répugnait de distinguer entre les Allemands à qui il réservait en bloc sa sévérité. L’ancienne politique française des « Allemagnes » était oubliée à ce point que les tentatives des autonomistes rhénans furent découragées et même accueillies ironiquement. Le général Mangin fut rappelé de Mayence pour les avoir soutenues.

En somme, l’idée des auteurs de la paix était à peu près la suivante. Il devait suffire de verser une certaine dose de démocratie dans l’édifice élevé par Bismarck et par les Hohenzollern, après l’avoir réduit à ses parties authentiquement allemandes. Alors, moyennant quelques précautions d’ordre militaire destinées à durer jusqu’à la conversion parfaite du peuple allemand, on aurait fait ce qu’il était humainement possible de faire pour la paix de l’Europe et le progrès de l’humanité. C’était un nouveau baptême des Saxons, à la façon de Charlemagne, un baptême démocratique. On disait tout haut que le régime républicain affaiblirait les sentiments belliqueux. Peut-être, tout bas, pensait-on qu’il agirait à la manière d’un dissolvant.

Il est vrai que, pendant plusieurs années, il sembla que le chaos germanique fût revenu. L’Allemagne était secouée de violentes convulsions. Devenu tout-puissant à la faveur de la République, le socialisme y exerçait plus de ravages que la défaite. L’Allemagne semblait vaincue deux fois. On eût dit qu’elle tournait sa fureur contre elle-même.

Il est vrai que, pendant plusieurs années, il sembla que le chaos germanique fût revenu. L’Allemagne était secouée de violentes convulsions. Devenu tout-puissant à la faveur de la République, le socialisme y exerçait plus de ravages que la défaite. L’Allemagne semblait vaincue deux fois. On eût dit qu’elle tournait sa fureur contre elle-même.

Mais elle n’acceptait rien. Sa défaite lui apparaissait comme une injustice du sort ou une maldonne. Du traité, un social-démocrate, Scheidemann, avait dit que sa main sécherait plutôt que de signer cette humiliation. L’Allemagne était en révolte contre la « paix dictée », contre le Diktat. Cependant elle était impuissante. Le paiement des réparations, le « tribut », devait d’abord provoquer sa résistance. Jetée dans l’inflation par les désordres de sa politique, elle allait jusqu’au bout, elle tuait sa monnaie pour se rendre insolvable (ci dessous). Forts du droit des créanciers, les Français occupèrent la Ruhr sans coup férir. En 1923, l’Allemagne parut plus bas que le jour où ses généraux avaient arboré le drapeau blanc et demandé l’armistice. (Traité calligraphié, signé Raymond Poincaré)

Alors parut l’homme qui devait la sauver, homme d’une haute intelligence, d’un véritable génie. Disciple du chancelier de fer, Gustave Stresemann se souvint que son maître n’avait pas toujours frappé du poing. Avant de dire que la force prime le droit, c’est-à-dire avant que la Prusse fût forte, Bismarck avait ménagé l’Autriche, ménagé la France. Il avait, à Biarritz, dans une entrevue célèbre, séduit Napoléon III. Stresemann comprit que l’Allemagne ne pouvait rien par la violence et qu’il fallait essayer de la ruse et de la douceur.

Fidèle aux Hohenzollern quoique républicain par opportunisme, il a expliqué dans une lettre historique, une lettre au Kronprinz publiée après sa mort, qu’il importait pour le salut de l’Allemagne d’entrer dans les idées de l’adversaire, de « finasser ». La France, déjà lasse de l’effort que lui imposait l’exécution du traité, lui offrait un interlocuteur tel qu’il n’eût pu le souhaiter qu’en rêve. Démagogue profond jusqu’à la perversité, Aristide Briand calculait l’écho, la puissante vertu électorale que possèdent les mots de paix, de rapprochement des peuples, de réconciliation. Lui-même se grisait de son rôle, se sentait devenir grand homme, voyant, apôtre. Stresemann le prit par son faible comme Bismarck avait pris Napoléon III par le sien, qui était le principe des nationalités.

À Sedan, Bismarck et Napoléon III s’étaient retrouvés face à face. La mort n’a permis ni à Stresemann d’assister à son triomphe, ni à Briand de voir les effets de son aveuglement. Les années de Locarno ont été celles d’une des plus grandes duperies de l’histoire. La faveur dont Frédéric avait joui en France autrefois fut dépassée. Le rayonnement de Stresemann éblouissait. Il embellissait tout. Les signes se multipliaient en vain. Quand la République allemande marchait, d’un mouvement continu, de gauche à droite, on s’obstinait à croire qu’elle suivait l’exemple de la République française qui avait marché de droite à gauche. Quand le maréchal Hindenburg, au plébiscite, fut élu président, remplaçant le socialiste Ebert, on voulut, après un moment de surprise, se persuader qu’il serait, comme le maréchal de Mac-Mahon, fidèle gardien des institutions qu’il n’aimait pas. (Ci-dessus, à Locarno, de gauche à droite, Stresemann, Chamberlain, Briand).

À Sedan, Bismarck et Napoléon III s’étaient retrouvés face à face. La mort n’a permis ni à Stresemann d’assister à son triomphe, ni à Briand de voir les effets de son aveuglement. Les années de Locarno ont été celles d’une des plus grandes duperies de l’histoire. La faveur dont Frédéric avait joui en France autrefois fut dépassée. Le rayonnement de Stresemann éblouissait. Il embellissait tout. Les signes se multipliaient en vain. Quand la République allemande marchait, d’un mouvement continu, de gauche à droite, on s’obstinait à croire qu’elle suivait l’exemple de la République française qui avait marché de droite à gauche. Quand le maréchal Hindenburg, au plébiscite, fut élu président, remplaçant le socialiste Ebert, on voulut, après un moment de surprise, se persuader qu’il serait, comme le maréchal de Mac-Mahon, fidèle gardien des institutions qu’il n’aimait pas. (Ci-dessus, à Locarno, de gauche à droite, Stresemann, Chamberlain, Briand).

Stresemann avait déjà disparu de la scène, lorsque son oeuvre fut couronnée par l’évacuation de Mayence. La France avait le droit d’occuper jusqu’en 1935 la ville que Thiers, jadis, appelait « la place la plus importante de l’Europe ». Avertissements, pressentiments, tout fut inutile. On alla jusqu’au bout du système de Locarno comme on était allé jusqu’au bout de la guerre. Ce qui répondait du respect des traités et même de l’existence de la démocratie allemande fut abandonné.

Alors ce fut comme si l’Allemagne, libérée dans son territoire, l’était dans ses passions. En quelques mois elle fut embrasée à la voix d’un étrange Messie. On se refusait encore à croire qu’elle pût se livrer à Hitler. En quelques étapes il conquit le pouvoir que lui ouvrait le maréchal Hindenburg dont il avait été le concurrent et qu’il avait violemment combattu. Puis, en quelques jours, l’Allemagne se donnait à l’expression la plus extrême du nationalisme. L’Empire des Hohenzollern commença, en secret, d’être regretté dans le monde comme une forme de gouvernement modérée et libérale auprès du régime hitlérien. Conservée dans son unité, l’Allemagne avait donc mûri ce fruit ! Et même, l’unité sauvée par les vainqueurs, Hitler la consommait. Il allait plus loin que Bismarck, plus loin que la révolution de 1918 et que l’assemblée de Weimar. Il supprimait les dernières traces du fédéralisme. Il mettait un statthalter prussien jusqu’à Munich et la Bavière protestait encore moins qu’en 1871 lorsqu’elle avait été « avalée ».

Ainsi l’histoire des deux peuples se poursuit. Elle offre, dans la phase qui finit et dans celle qui commence, ce caractère redoutable que jamais les Français n’ont si peu compris les Allemands. Leurs raisonnements et leurs sentiments nous échappent. Leur monde intellectuel et passionnel n’est pas le nôtre. Jamais peut-être ils n’ont été plus différents de nous. Même l’art est fertile en malentendus. Lorsque nous écoutons Siegfried, lorsque le héros, traversant le cercle de feu, réveille Brunhilde endormie, ce théâtre est pour nous de la mythologie puérile, prétexte à musique. Cette musique, pour Wagner, était celle « de l’avenir ». Et la Walkyrie chante : « Salut à toi, soleil ! Salut à toi, lumière ! Jour brillant, salut ! Long fut mon sommeil. Quel héros m’a réveillée ? » Paroles d’opéra ici. Là-bas, symbole de la résurrection et de la métamorphose. Autre et semblable à elle-même, l’Allemagne annonce quels destins ?

Ainsi l’histoire des deux peuples se poursuit. Elle offre, dans la phase qui finit et dans celle qui commence, ce caractère redoutable que jamais les Français n’ont si peu compris les Allemands. Leurs raisonnements et leurs sentiments nous échappent. Leur monde intellectuel et passionnel n’est pas le nôtre. Jamais peut-être ils n’ont été plus différents de nous. Même l’art est fertile en malentendus. Lorsque nous écoutons Siegfried, lorsque le héros, traversant le cercle de feu, réveille Brunhilde endormie, ce théâtre est pour nous de la mythologie puérile, prétexte à musique. Cette musique, pour Wagner, était celle « de l’avenir ». Et la Walkyrie chante : « Salut à toi, soleil ! Salut à toi, lumière ! Jour brillant, salut ! Long fut mon sommeil. Quel héros m’a réveillée ? » Paroles d’opéra ici. Là-bas, symbole de la résurrection et de la métamorphose. Autre et semblable à elle-même, l’Allemagne annonce quels destins ?

L’arrivée au pouvoir d’Adolf Hitler.

Regarder ces images saisissantes – Écouter le commentaire où il faut sans-doute prendre et laisser mais qui est assez évocateur de ce qui se passait et allait secouer le monde.

1918 – La France vient de gagner la guerre, au prix effroyable d’un million et demi de morts et de quatorze départements ravagés pendant quatre ans : la République, le Régime, le Système (peu importe le nom qu’on lui donne…) va perdre la paix en ne supprimant pas l’unité allemande – qui n’avait pas un demi-siècle d’existence ! – mais en supprimant l’Empire Austro-Hongrois, catholique et « stabilisateur », haï par l’anticlérical forcené qu’était Clemenceau : on aura Hitler vingt ans plus tard, conformément à l’analyse de Bainville et de tous les lucides de l’époque.

1918 – La France vient de gagner la guerre, au prix effroyable d’un million et demi de morts et de quatorze départements ravagés pendant quatre ans : la République, le Régime, le Système (peu importe le nom qu’on lui donne…) va perdre la paix en ne supprimant pas l’unité allemande – qui n’avait pas un demi-siècle d’existence ! – mais en supprimant l’Empire Austro-Hongrois, catholique et « stabilisateur », haï par l’anticlérical forcené qu’était Clemenceau : on aura Hitler vingt ans plus tard, conformément à l’analyse de Bainville et de tous les lucides de l’époque.

Les désastres de la Seconde Guerre mondiale sont directement le fruit de la nocivité du Système idéologique hérité de la révolution française.

Cette éphéméride vous a plu ? En cliquant simplement sur le lien suivant, vous pourrez consulter, en permanence :

Dire que c’est Napoléon III qui est à l’origine de la guerre de 187o me paraît exagéré. Il ne voulait pas de cette guerre, Eugénie et les généraux si. Ceux-ci ont dit à l’empereur, en parlant des soldats, « qu’il ne leur manquait pas un bouton de guêtres », alors que rien n’était prêt. La princesse Mathilde a même dit à Eugénie à propos de Napoéon III qui était dans un état physique épouvantable : « Et c’est cet homme-là que vous envoyez à la guerre ! »

C’est l’incurie des généraux qui est responsable de la défaite, par l’empereur. Il est emps de remettre les choses à leur place.

Par contre, c’est grâce à l’impératrice que la France a pu récupérer, en 1919, l’Alsace et la Lorraine. Elle a fourni des lettres échangées entre Napoléon III et le roi de Prusse prouvant que celui-ci ne considérait pas ces 2 régions comme allemandes, mais comme des zones stratégiques.

Bonjour Monsieur ,

Je lis votre commentaire avec plaisir .Oui héla s Napoléon III s’est laissé aller à déclarer une guerre .

Mais est il vrai qu’en 1917 l’Autriche Hongrie très catholique ont proposé à la France une paix séparée ,?

Est il vrai que la France l’a refusé car elle était gouvernée par un anti catholique de première je veux dire Clémenceau ? Il voyait d’un mauvais œil le soutien du Saint Siége à cet offre de paix ?

BON DIMANCHE

Les hommes font la guerre aux autres surtout si on les croit plus faibles. Pour ceux qui aimeraient trouver des vérités derrière tous les mensonges d’état dits et écrits, sur le front de 1940 dans les Ardennes voici l’adresse de l’association/

Association:www://http. ardennes1940aceuxquiontrésiste.org.

Tous ces hommes morts pour que nous vivions en « liberté » nous leur devons bien une relecture de la manière ou ce sont déroulées les batailles. Ils ne sont pas partis en courant fuyant les Nazis, ils ont résisté avec des fusils périmés, des baïonnettes face aux chars d’assaut et aux avions stuka. Ils se battaient encore quant les Anglais s’embarquaient à Dunkerque. Mais on ne parle que de Dunkerque.

Belle victoire que celle qui accoucha des Etats-Unis d’Amérique. Pourtant, le traité de Versailles de 1783 est peu satisfaisant. Nous n’y récupérons que quelques colonies, pas même le Québec que nous eussions pu exiger pour nous, ni Gibraltar pour l’Espagne. Belle occasion manquée.

J’ose dire que le traité de Paris de 1763 nous était plus avantageux. Il ne livrait aux Britanniques que ce qu’ils avaient déjà conquis, les laissait ruinés et avec des colons américains remuants, nous restituait certaines de leurs prises (les Antilles) et nous laissait libre de nous refaire une santé, ce qui fut fait sous Choiseul : à la mort de Louis XV, le royaume est prospère. On ne peut en dire autant de 1783, où la guerre nous laisse financièrement exsangues (mais moins que la Grande-Bretagne).

Le traité de Paris du 10 février 1763 a été humainement dramatique il a laissé sur le sol du Canada français tous les Français qui avaient bâtis depuis 1608 ce pays de la Nouvelle France, seuls face aux Anglais qui s’en étaient emparé et qui ne les ont pas ménagés… Et c’est un euphémisme !

C’est très juste. Mais pouvait-il en être autrement ? Ces territoires étaient sous-peuplés par rapport à leurs voisins britanniques, les Français répugnant à émigrer. De plus, la Nouvelle-France était vulnérable depuis le traité d’Utrecht, où Louis XIV avait cédé l’Acadie et Terre-Neuve aux Britanniques. Il était impossible de la conserver. Au reste, peu de Français s’en sont attristés, Voltaire allant (à tort) jusqu’à railler les « quelques arpents de neige » cédés à l’Angleterre ; le fait est qu’ils nous étaient peu profitables par rapport aux Antilles, que l’Angleterre dut nous rendre.

Comme vous, comme tout Français et tout Québécois qui se respecte, je pleure la perte du Québec, tout comme je déplore celle de l’Inde. Mais ils étaient déjà perdus. A côté de ça, je constate que le traité de Paris n’était pas si mauvais pour les raisons évoquées plus haut. J’en ajoute une : l’acquisition de la Nouvelle-France obligea les Anglais à s’accommoder (provisoirement) des coutumes françaises sur place, ce qui irrita fortement les colons installés plus au sud et contribua à ce qu’ils réclament leur indépendance. Choiseul l’avait prévu et en avait prévenu les Anglais.