Par Pierre Builly.

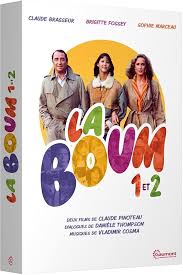

La boum de Claude Pinoteau (1980).

« Hélas que j’en ai vu mourir de jeunes filles ! »

Mais quel délice ! Mais quel charme ! J’ai bien sûr vu dix fois La boum, comme tout le monde, parce que le film de Claude Pinoteau est une des stars de la rediffusion télévisée et parce que retrouver, presque en copains, Denise Grey en fofolle, le couple un peu crispant Claude Brasseur et Brigitte Fossey et, surtout, la révélation de l’évidente beauté de Sophie Marceau, la musique parfaite de Vladimir Cosma, le charme merveilleux du Quartier latin et les égarements du cœur de l’adolescence, de la toute jeune adolescence, ça ne se refuse jamais.

La boum fait partie de ces films qu’on ne se lasse pas de voir, s’émerveillant à chaque fois de la justesse des observations de Danielle Thomson, scénariste, de ses dialogues, de la tendresse et de l’ironie dispensées, de ces retrouvailles avec un monde qui est en train de nous filer dans les doigts, même si les émois de l’adolescence ne changeront sûrement jamais, en tout cas aussi longtemps que des filles et les garçons pourront s’émerveiller de leurs différences et de leurs attirances…

La boum fait partie de ces films qu’on ne se lasse pas de voir, s’émerveillant à chaque fois de la justesse des observations de Danielle Thomson, scénariste, de ses dialogues, de la tendresse et de l’ironie dispensées, de ces retrouvailles avec un monde qui est en train de nous filer dans les doigts, même si les émois de l’adolescence ne changeront sûrement jamais, en tout cas aussi longtemps que des filles et les garçons pourront s’émerveiller de leurs différences et de leurs attirances…

Déjà, que c’est bien d’ouvrir La boum par un long périphérique sur Paris, plus belle ville du monde… Tour Clovis, cours intérieures du lycée Henri IV, Panthéon, au loin les tours : Montparnasse, Saint-Sulpice, Eiffel… Notre-Dame… Le cœur de Paris, une vraie leçon de civilisation. Et puis ce monde de l’enfance qui entre en adolescence… Dernière année de collège, si tendre et si délicate, la cour de récréation qui n’est plus là pour de grandes courses échevelées et des jeux puérils mais pour des stratégies compliquées : les profs dont on ne veut à aucun prix, ceux qu’on rêve d’avoir, les petites sœurs qu’on veut semer parce que leur présence vous confine aux temps où l’on portait encore des tresses. Et le regard sur les garçons, qu’on juge si beaux ou si laids, pour qui on échafaude des rêveries romanesques ou qu’on rejette sans pitié aux ténèbres extérieures…

Déjà, que c’est bien d’ouvrir La boum par un long périphérique sur Paris, plus belle ville du monde… Tour Clovis, cours intérieures du lycée Henri IV, Panthéon, au loin les tours : Montparnasse, Saint-Sulpice, Eiffel… Notre-Dame… Le cœur de Paris, une vraie leçon de civilisation. Et puis ce monde de l’enfance qui entre en adolescence… Dernière année de collège, si tendre et si délicate, la cour de récréation qui n’est plus là pour de grandes courses échevelées et des jeux puérils mais pour des stratégies compliquées : les profs dont on ne veut à aucun prix, ceux qu’on rêve d’avoir, les petites sœurs qu’on veut semer parce que leur présence vous confine aux temps où l’on portait encore des tresses. Et le regard sur les garçons, qu’on juge si beaux ou si laids, pour qui on échafaude des rêveries romanesques ou qu’on rejette sans pitié aux ténèbres extérieures…

Claude Pinoteau a sûrement dû s’effacer devant Danielle Thomson pour simplement filmer le point de vue des filles sur cette longue bouffée printanière qui va, pendant de bien longues années, troubler leurs journées. Les garçons sont là de simples utilités, presque interchangeables, généralement ridicules et en tout cas bien plus puérils que ne le sont les conquérantes. Moi qui suis – d’ailleurs sans aucune espérance – un militant de la non-mixité, je me trouve absolument conforté : en matière de maturité, aux mêmes âges, les filles ont plusieurs longueurs d’avance sur les garçons (la question est de savoir si cette avance disparaît un jour ou, de toute façon, quand précisément elle se fluidifie).

Claude Pinoteau a sûrement dû s’effacer devant Danielle Thomson pour simplement filmer le point de vue des filles sur cette longue bouffée printanière qui va, pendant de bien longues années, troubler leurs journées. Les garçons sont là de simples utilités, presque interchangeables, généralement ridicules et en tout cas bien plus puérils que ne le sont les conquérantes. Moi qui suis – d’ailleurs sans aucune espérance – un militant de la non-mixité, je me trouve absolument conforté : en matière de maturité, aux mêmes âges, les filles ont plusieurs longueurs d’avance sur les garçons (la question est de savoir si cette avance disparaît un jour ou, de toute façon, quand précisément elle se fluidifie).

Et pourtant il n’y a guère de différence entre ce que chante Sheila en 1963 (C’est ma première surprise-partie !) et ce qui se passe pour Victoire (Sophie Marceau) et son amie Pénélope (Sheila O’Connor) : l’inquiétude des parents qui ne savent pas trop bien comment faire. Tous ceux qui ont eu des enfants savent ce que c’est que d’aller poireauter une nuit de samedi à onze heures, minuit, deux heures, trois heures et davantage, de se geler dans une bagnole inhospitalière en maugréant. Ils savent aussi ce que sont les Ça craint ! si l’on fait mine d’accompagner un peu trop les chérubins jusqu’à l’endroit où les attendent leurs amis, qui, naturellement, ricaneraient bien fort en voyant leurs copains en compagnie vieillarde (car on est vieillard dès 40 ans sonnés, dans cette optique).

Et pourtant il n’y a guère de différence entre ce que chante Sheila en 1963 (C’est ma première surprise-partie !) et ce qui se passe pour Victoire (Sophie Marceau) et son amie Pénélope (Sheila O’Connor) : l’inquiétude des parents qui ne savent pas trop bien comment faire. Tous ceux qui ont eu des enfants savent ce que c’est que d’aller poireauter une nuit de samedi à onze heures, minuit, deux heures, trois heures et davantage, de se geler dans une bagnole inhospitalière en maugréant. Ils savent aussi ce que sont les Ça craint ! si l’on fait mine d’accompagner un peu trop les chérubins jusqu’à l’endroit où les attendent leurs amis, qui, naturellement, ricaneraient bien fort en voyant leurs copains en compagnie vieillarde (car on est vieillard dès 40 ans sonnés, dans cette optique).

Au regard de ces historiettes finement dessinées sur le vif, le récit des difficultés matrimoniales des parents de Vic, François et Françoise (Brigitte Fossey et Claude Brasseur) apparaît plus convenu, plus banal, malgré la qualité des acteurs.

Au regard de ces historiettes finement dessinées sur le vif, le récit des difficultés matrimoniales des parents de Vic, François et Françoise (Brigitte Fossey et Claude Brasseur) apparaît plus convenu, plus banal, malgré la qualité des acteurs.

Et l’inventivité des situations, assez drôle au demeurant. Dominique Lavanant est extrêmement drôle dans le rôle de l’esthéticienne Vanessa, vipère lubrique prête à tout pour faire payer cher à son amant François sa décision de l’abandonner.

Et que dire de Poupette (Denise Grey), la grand-mère fofolle de Vic, dont le brio et la cinglerie ont fait beaucoup pour le succès public de La boum ? On ne peut nier que la touche burlesque qu’elle apporte est amusante ; mais cette touche-là peut avoir un peu tendance à prendre le pas sur ce qui demeure le vrai sujet, à mes yeux : la naissance d’une jeune fille. ■

DVD autour de 10€.

Chroniques hebdomadaires en principe publiées le dimanche.

Honte à moi, je n’ai jamais vu La Boum. Merci de m’affranchir. Je me rattraperai dès que possible.

Mais, trompé par sa Palme d’Or de 2022, je me suis appuyé « le triangle de tristesse » sur Arte il y a quelques jours. De quoi vous dégoûter du milieu cinématographique. Une telle récompense pour une fadaise du dernier ordre, conne et mal ficelée !

Que pensez-vous cher Pierre Builly de ce cinéma-là ? Soyez méchant pour une fois.

PARISIANISME. uniquement pour amateur de ce milieu de vie ?!

mais musique rédemptrice.

@ Marc Vergier : Je n’ai pas vu le film suédois que vous évoquez et, muni de votre avertissement, je doute de jamais le voir ! D’ailleurs, les « Palmes », « Césars », « Oscars » et tutti quanti n’ont pas beaucoup d’effets d’attirance sur mon vagabondage cinématographique. Mais si vous voyez « La boum », ne vous attendez pas à un grand, mais à un charmant film sympathique. Ce qui est déjà très bien.

@ Cugel : Parisianisme ? Que voulez-vous dire ? Les sentiments, les ressentiments, l’éveil des adolescents ne me semblent pas différents à Paris que ceux que j’ai vécus en province. Le cadre change, c’est tout ; il me semble qu’il est plus agréable de le présenter à Paris qu’ailleurs.

Les conditions de vie des ados diffèrent en campagne: ramassage scolaire, finances, emprise de la nature etc, et je ne suis pas bien sûr que les moeurs soient identiques.

Vous avez l’air d’apprécier paris mais je vous lis quand même.

Bof, regardez, Cugel , le formidable film de Pascal Thomas qui s’appelle « Pleure pas la bouche pleine ». Province enfouie des années 70, beaucoup de nature et de ce que vous dites/

Mais même émoi au coeur des jeunes filles (il est vrai de un ou deux ans plus âgées que celles de « La Boum »).

Aaaah… Pierre Builly et Cugel, le rat des villes et le rat des champs ne s’entre-inviteraient donc pas «de manière fort civile»… Moi, qui suis des villes, me voilà céans établi aux champs, depuis tantôt 30-40 ans… Et j’ai une folle nostalgie de Paris, le Paris d’avant les trente ou quarante ans passés, justement, et celui d’avant encore, de mes 13-16 ans, le Paris du Baron de Lima, de l’Hetman de Jitomir, d’Aguigui Mouna (avec son crétin de réveil en sautoir), le Paris du square du Vert-Galant, hanté par le redoutable karatéka, demi-Viet, appelé «Apache», auprès duquel les gosses de bourgeois, petits apprentis révolutionnaires ou apparentés «beat-nicks», s’approvisionnaient en haschisch pas trop décomposé…

Peu après, au temps du tournage de «La Boum», j’habitais dans le XVIIIe (Pigalle, et au pied oriental de la Butte, quelque temps au Septentrion, encore), Montmartre resté fabuleux, à cette époque… Il y a de belles chansonnettes modernes là-dessus : «Paname», «Paris canaille», «Paris, je ne t’aime plus», de Léo Ferré ; «Montparis», de Claude Nougaro», dans quoi on trouve cette ode abandonnée :

«À Lutèce, voguant aux aurores de nacre

Clocher, sonne là-haut la cloche des patries

À la cité des rois, des croix, des gueux, des sacres

Que retentisse encore le glas gras des tueries

À la ville lumière éteinte en simulacres

Fous-nous le gros bourdon, beffroi du capital,

Carillons, sonnez tous à cette capitale

Que la guerre épargna et que la paix massacre.»

Aaaah… «Les escaliers de la Butte sont durs aux miséreux»…

Vers 1981, j’avais écrit un roman (publié seulement en 2004) au terme duquel un oiseau apocalyptique (L’Oiseau-Cosaque», en l’honneur des mots de Léon Bloy : «J’attends les Cosaques et le Saint-Esprit»), l’oiseau baratte le ciel de ses ailes au-dessus de la ville «jusques à tant que le feu y fût mis»… Mieux vaut la destruction de Paris par le feu que par les détritus putrides, les abjectes trottinettes et autres hidalgoïsmes vomitifs.

Beau morceau de mémoire, de vie opportune réanimée, de bohème artiste et d’un Paris abîmé. Mais, peut être, peut-être renaissant toujours comme Notre-Dame. Il y a un chant castillan où il est dit et redit : « la fuente permanece ». La source demeure.