Par Pierre Builly.

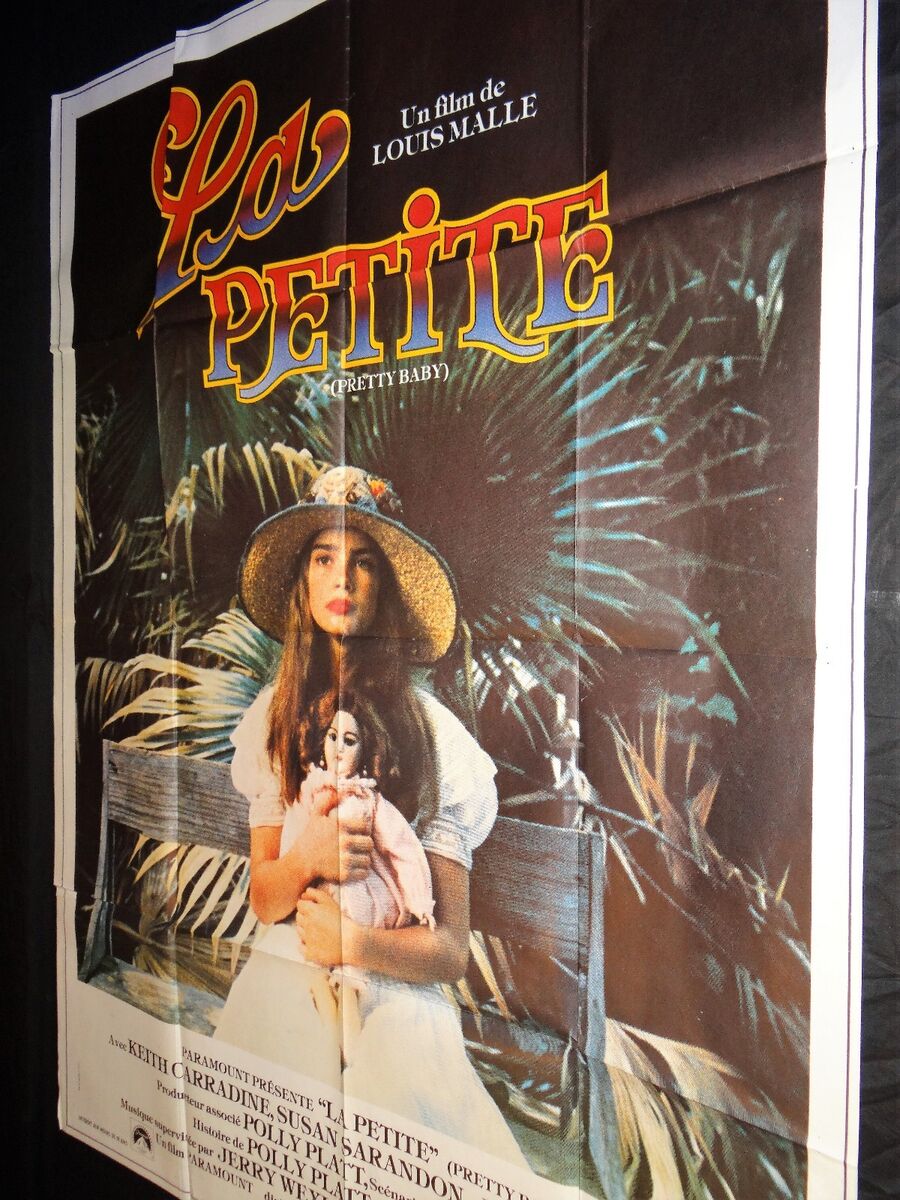

La Petite de Louis Malle (1978).

Le tapin tranquille.

C’est curieux, comme le temps passe…

En 1978, lorsque j’ai vu La petite, à sa sortie sur les écrans, ni le cadre d’un bordel confortable de la Nouvelle Orléans en 1917, ni la juvénilité de Violet (Brooke Shields), La Petite, ne m’avaient particulièrement choqué. J’avais simplement été un peu déçu par la lenteur et la minceur de l’intrigue du film de Louis Malle, dont la dernière œuvre, Lacombe Lucien avait été un formidable coup de fouet dans un paysage endormi et qui commençait avec ce film, d’un autre genre de venin, une nouvelle carrière Outre-Atlantique.

À dire vrai, après avoir retrouvé La Petite, je n’ai évidemment pas été étonné par la peinture faite de ce bordel de Louisiane, pareil à tous les bordels.

À dire vrai, après avoir retrouvé La Petite, je n’ai évidemment pas été étonné par la peinture faite de ce bordel de Louisiane, pareil à tous les bordels.

Des chairs tièdes, des lingeries largement échancrées, l’odeur pesante qu’on devine du patchouli, du benjoin et de la tubéreuse, la mollesse lasse des filles, qui vont au client comme on va à l’usine, qui bâillent, picorent des friandises, se font gronder par Madame et rêvent de rencontrer l’amour, on en avait déjà pas mal vu, avec l’épisode La maison Tellier du fastueux Plaisir de Max Ophuls, ou avec, plus acide, Dédée d’Anvers d’Yves Allégret. Et depuis quelques années la douceur mythique – et la sauvagerie réelle – des bordels, sont très à la mode (L’Apollonide de Bertrand Bonello, la série Maison close de Jacques Ouaniche).

Mais j’ai tout de même été plutôt interloqué par la complaisance mise par Louis Malle à montrer le très jeune corps dénudé de Brooke Schields, qui avait 12 ans à l’époque. Je doute que si le réalisateur n’avait pas une grande stature dans le cinéma d’aujourd’hui et s’il n’était pas mort, stature et situation qui font qu’on n’ose pas trop y toucher, si le film n’était pas, d’autre part, un peu oublié, on ferait des gorges chaudes contre ce qui apparaîtrait maintenant comme un large clin d’œil pédophile.

Mais j’ai tout de même été plutôt interloqué par la complaisance mise par Louis Malle à montrer le très jeune corps dénudé de Brooke Schields, qui avait 12 ans à l’époque. Je doute que si le réalisateur n’avait pas une grande stature dans le cinéma d’aujourd’hui et s’il n’était pas mort, stature et situation qui font qu’on n’ose pas trop y toucher, si le film n’était pas, d’autre part, un peu oublié, on ferait des gorges chaudes contre ce qui apparaîtrait maintenant comme un large clin d’œil pédophile.

C’est curieux, la morale, c’est curieux, la vertu, c’est curieux, la pudeur, comme ça ondoie selon les époques. En ces années-là, l’excellent écrivain Gabriel Matzneff pouvait (à Apostrophes, devant Bernard Pivot, je crois) venir en prime time célébrer son goût pour les fruits très verts qu’il allait cueillir indifféremment à la sortie des collèges de filles ou de garçons. Et Roger Peyrefitte se faisait un plaisir de conter comment, en compagnie de Montherlant il allait draguer l’adolescent dans les fêtes foraines. Tout ça a beaucoup changé, n’est-ce pas ?

C’est curieux, la morale, c’est curieux, la vertu, c’est curieux, la pudeur, comme ça ondoie selon les époques. En ces années-là, l’excellent écrivain Gabriel Matzneff pouvait (à Apostrophes, devant Bernard Pivot, je crois) venir en prime time célébrer son goût pour les fruits très verts qu’il allait cueillir indifféremment à la sortie des collèges de filles ou de garçons. Et Roger Peyrefitte se faisait un plaisir de conter comment, en compagnie de Montherlant il allait draguer l’adolescent dans les fêtes foraines. Tout ça a beaucoup changé, n’est-ce pas ?

Toujours est-il qu’il y a une sorte de naturel un peu gênant, dans La Petite, de voir cette gamine, fille et petite-fille de prostituée, qui attend avec une certaine impatience sa défloration et qui n’est pas mécontente d’être mise aux enchères, après qu’elle a été préparée, soignée, pomponnée par ses aînées, dont sa mère (Susan Sarandon) et de ne pas faire plus d’embrouilles que ça pour vendre sa virginité.

Toujours est-il qu’il y a une sorte de naturel un peu gênant, dans La Petite, de voir cette gamine, fille et petite-fille de prostituée, qui attend avec une certaine impatience sa défloration et qui n’est pas mécontente d’être mise aux enchères, après qu’elle a été préparée, soignée, pomponnée par ses aînées, dont sa mère (Susan Sarandon) et de ne pas faire plus d’embrouilles que ça pour vendre sa virginité.

Qu’on ne voie pas là un discours grave et moraliste : il y a, dans le Journal de Flaubert, dans celui des Goncourt, dans les textes de Gide des tas de pages qui nous interloquent et qui racontent avec ce qui peut nous paraître une invraisemblable bonne conscience des séances orgiaques avec des enfants, des pré-adolescents, en tout cas. Notre façon de voir les choses s’en effare, mais ne peut pas faire l’impasse là-dessus.

Mais le film de Louis Malle, qui essaye de temps à autre de jouer sur la distance entre l’âge de Violette et ce qu’elle voit, sans dégoût et sans gêne, tout autour d’elle, n’est pas très réussi, d’autant qu’il met en scène, sans en creuser le personnage, un grand escogriffe photographe, Bellocq (Keith Carradine), amoureux de Violet, puis son époux, à qui on ne croit pas une seconde.

Mais le film de Louis Malle, qui essaye de temps à autre de jouer sur la distance entre l’âge de Violette et ce qu’elle voit, sans dégoût et sans gêne, tout autour d’elle, n’est pas très réussi, d’autant qu’il met en scène, sans en creuser le personnage, un grand escogriffe photographe, Bellocq (Keith Carradine), amoureux de Violet, puis son époux, à qui on ne croit pas une seconde.

Tout au moins se sera-t-on rendu compte de la relativité des indignations. ■

DVD autour de 30€.

Chroniques hebdomadaires en principe publiées le dimanche.