Cette tribune est parue dans Le Figaro du 14 février. On ne peut que remercier Bérénice Levet pour cet appel superbe et profond, selon sa manière, que les lecteurs de JSF connaissent bien et apprécient depuis plusieurs années déjà.

.

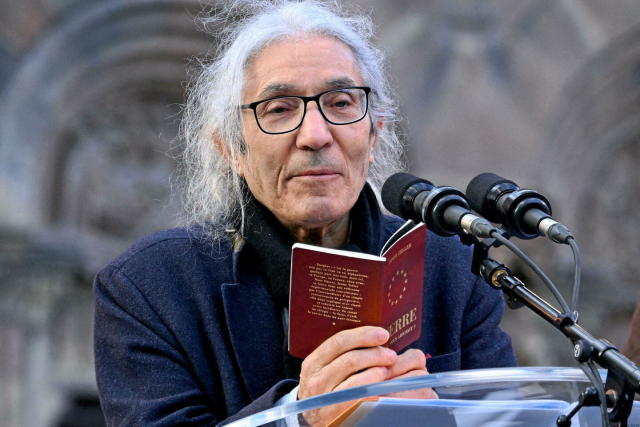

TRIBUNE – Ce dimanche 16 février, cela a fait trois mois que Boualem Sansal est emprisonné en Algérie. La mobilisation devrait être de tous les instants pour faire libérer cet ardent défenseur de la France et de sa langue, exhorte la philosophe* en rendant hommage à l’écrivain qui n’a cessé de se soucier des «colères existentielles du peuple» français et de nous rappeler aux trésors qui sont les nôtres.

* Docteur en philosophie, Bérénice Levet est essayiste et membre du comité de soutien à Boualem Sansal .

« Boualem Sansal aime la France, il la connaît, la comprend et, ne peut consentir à la voir signer ainsi la reddition avec elle-même.»

« Si, comme je le crois, la vie tient de la magie, se pose alors la terrible question : que faire si la magie s’éteint ? Se laisser mourir ? Mais comment saurons-nous qu’elle a disparu ? », écrivait Boualem Sansal dans Le français, parlons-en ! , le livre qu’il venait de faire paraître lorsqu’il fut arrêté et incarcéré, le 16 novembre 2024, par les autorités algériennes. Phrase redoutable ! Depuis sa geôle, Boualem Sansal garde-t-il foi en la magie, garde-t-il foi, confiance en nous, Français, lui qui nous connaît si bien, dans nos grandeurs et nos faiblesses ?

Lui qui nous sait si « intellectuellement et moralement ruinés » mais dont malgré tout il n’a jamais totalement désespéré ? Témoin ce dernier livre précisément. Sorte de piqûre de rappel avant que les « liquidateurs du françois » n’aient jeté la dernière pelletée de terre sur ce qu’il tient pour un trésor de notre civilisation. S’il s’adressait ainsi à nous, c’est qu’il voulait encore croire en la possibilité d’un sursaut. « Écrivain francophone à la retraite en recherche d’une vraie espérance » : telle était l’identité que Boualem déclinait à la veille de son arrestation… Quand serons-nous à la hauteur ?

« Il est tard, mes amis, l’œuvre au noir est très avancée. » Trop tard ? Son incarcération nous met à l’épreuve. Le spectacle que nous offrons est proprement affligeant. Réalise-t-on bien ce qui lui arrive, ce qui nous arrive ? Un homme est en prison pour ses écrits, pour sa parole, et la France reste inactive. Décidément, il semble qu’entre Boualem Sansal et la France ce soit toujours, et désespérément, à sens unique. Lui n’a cessé de se soucier de nous, de prendre au sérieux ce qu’il nomme très justement les « colères existentielles du peuple », de nous rappeler aux trésors qui sont les nôtres et dont nous nous laissons déposséder, et nous avons toujours fait plus ou moins la fine bouche par rapport à ses avertissements.

Aujourd’hui, alors qu’il est arrêté et incarcéré par le pouvoir algérien, alors que la mobilisation devrait être de tous les instants, une discrétion tout à fait remarquable s’observe, dans les rangs de nos politiques, sénateurs, députés, mais non moins de nos élites culturelles. Sauf erreur, il est, depuis 2023, à Villers-Cotterêts, une Cité internationale de la langue française et des cultures francophones. Or, de cette institution non plus, nulle voix ne s’élève pour prendre fait et cause pour celui qui en appelait dans son dernier livre à la création d’une « académie francophone intercontinentale ».

Sans doute le président Macron a-t-il déclaré, le 6 janvier dernier, que, avec l’arrestation « arbitraire » de ce « combattant de la liberté », l’Algérie était entrée « dans une histoire qui la déshonore » et demandé « instamment à son gouvernement de (le) libérer ». Mais ce n’est pas de paroles grandiloquentes que notre ami a besoin, mais d’actes. Les instruments de pression existent, sauf que personne, en haut lieu, ne se montre résolu à les actionner.

Parler du français quand un homme est en danger de mort, ce serait chose futile ? Nullement, et Boualem Sansal le sait : il sait que la langue était le meilleur des indicateurs de l’état d’un pays

On se souvient des mots de Romy Schneider dans César et Rosalie : « Ce n’est pas ton silence qui me tourmente, c’est le nom que je lui donne : rancune, oubli. » En effet, ce n’est pas seulement le peu de bruit que nos autorités et élites font autour de Boualem Sansal qui tourmente, mais bien le nom qu’on peut donner à ce silence… Crainte, hantise de fâcher, soumission. « Le drame, le vrai drame, ce n’est pas seulement, ce n’est pas tant d’être à genoux, c’est d’oublier qu’on est à genoux », écrivait Boualem Sansal.

Si son incarcération vérifie crûment le tableau qu’il peignait de l’Algérie postcoloniale et de celle du président Tebboune dans son dernier livre – Boualem se savait des ennemis (« Il y a comme un concours national ouvert autour de ma personne, c’est à qui me haïra le plus »), allait-il jusqu’à imaginer qu’ils iraient si loin ? -, par notre pusillanimité, nous ne faisons que confirmer, cruellement, le diagnostic que le très lucide, le trop lucide Boualem Sansal portait souvent sur l’état de la France.

On mesure aussi combien le prurit justicier, les pensées de prétoire, l’esprit de repentance, la mise au poteau perpétuelle du passé de la France sont le moyen le plus assuré de se détourner des urgences du présent, d’un présent immédiat et brûlant en l’occurrence. Notre président a le goût, la passion, même, des commémorations, des panthéonisations ; nos intellectuels, l’obsession des années 1930 et des pages sombres de notre histoire, mais lorsqu’elles s’écrivent aujourd’hui, sous nos yeux, et de l’encre la plus noire qui soit, nous attendons qu’ils y répondent.

Les jours s’égrènent, et Boualem Sansal reste incarcéré. Notre-Dame de Paris nous est rendue mais non pour Boualem Sansal, qui l’évoque cependant avec tant de sollicitude, établissant un beau parallèle avec notre langue, nous exhortant, dans notre usage du français, à prendre exemple sur les artisans qui eurent la charge de la rénover : « Quand on sait ce qu’une nuance mal placée peut causer de dégâts à l’ouvrage, on tremble, écrit-il superbement (…). Dans Notre-Dame font sens et essence le moindre bas-relief, le plus petit clou, le plus infime détail de la statuaire, le plus banal des phylactères », poursuit-il, avant de conclure : « Ce que nous disons de Notre-Dame, nous pouvons le dire de Notre-Langue, notre demeure philosophale. » Mais, demande Sansal, « qui sauvera (la langue française) ? Qui la guérira du mal qui la ronge ? Qui saura lui rendre sa beauté, sa force, son intelligence ? »

Il est proprement honteux que nous ne soyons pas, au quotidien, mobilisés autour de sa personne. Nous sommes ses obligés. Au seuil de Du français, parlons-en !, Boualem Sansal invoque la figure de Diogène, de celui qui a dit : « Je cherche un homme. » Sa quête demeurera vaine, rappelle Sansal. Au mot du « grand maître du cynisme et du raccourci », Boualem ajoute « courageux », car, précise-t-il, « c’est d’hommes fiers dont nous aurions présentement besoin ». Son attente restera-t-elle également sans réponse ?

On ne parle pas de Boualem Sansal dans l’abstrait. Boualem Sansal, c’est une voix unique, singulière, rien de convenu, rien de mécanique – ce qui se fait de plus en plus rare. Il suffit d’ouvrir ses livres, il est là, présent, en personne, en première personne. Tel le génie d’Aladin, il surgit. « On s’attendait de voir un auteur et on trouve un homme », écrivait Pascal. Lire Boualem Sansal, c’est exactement cela : on trouve un homme, un ton, un style. Une incarnation. Il s’adresse à son lecteur, le convoque, individuellement. Une voix qui ne laisse pas en repos ; il en paie le prix le plus élevé qui soit. Un taon, tel Socrate.

Lorsque Boualem Sansal fut arrêté, je m’apprêtais à lui écrire au sujet de son dernier livre. Je voulais lui citer la phrase de Gide, dont son livre est comme le manifeste : « Un peuple qui tient à sa langue tient bon. » En attendant qu’il la commente en personne, ouvrons son livre et lisons-le ensemble.

Parler du français quand un homme est en danger de mort, ce serait chose futile ? Nullement, et Boualem Sansal le sait : il sait que la langue est le meilleur des indicateurs de l’état d’un pays. « Si les Français voulaient m’écouter à fond, je leur dirais (…) faites du français une cause nationale, une affaire de sécurité nationale, c’est une question de toute première importance, de vie et de mort. C’est par la langue que les peuples pèchent et meurent. » La France, pour Sansal, c’est une tradition de grandeur, de noblesse, du « panache », du « style », ainsi qu’il l’écrit. Une aristocratie de l’esprit et du cœur. Et si ce livre nous est si précieux, c’est qu’il nous rappelle à ce que nous nous devons à nous-mêmes, ce que nous devons à nos ancêtres. Il nous presse d’abandonner « l’esprit boutiquier » et de « nous engager hardiment sur le chemin de la grandeur, de l’éternité et de la beauté ». Et d’une grandeur, d’une beauté dont précisément « la langue est la clé ».

On pourrait dire de Boualem : français par la grâce de du Bellay, de Ronsard, poètes dont les vers l’escortent, de La Fontaine, dont il cite notamment la magnifique morale du Laboureur et ses enfants, de Chateaubriand, du « lumineux Baudelaire ». Ces auteurs lui sont des compagnons de vie et de pensée. Il les sait par cœur, les récite. Et sur ce chapitre, il nous est singulièrement salutaire. Il est une faculté proprement humaine, conspuée par la pédagogie progressiste des années 1970, qu’à l’inverse Sansal replace au centre du dispositif scolaire : la mémoire, sans laquelle, en effet, et pour le dire avec les mots de Montaigne, la lecture n’est qu’« ornement » et non « fondement ». Comment empêcher que nos enfants ne deviennent les « fossoyeurs » – le mot est de Sansal – du monde dont nous héritons ? « Ton enfant tu aimeras et éduqueras / Lire, écrire, compter devra / Mémoriser apprendra et n’oubliera. »

« Un homme qui lit en vaut deux », pouvait-on lire en 1936 sur la vitrine du libraire Edmond Charlot à Alger. « Quatre, ajoutait déjà, dans les années 1970, le jeune homme qu’était Boualem Sansal épris de notre langue et de notre culture, s’il lit les grands classiques de la littérature française et les relit à date échue comme on va en pèlerinage d’année en année sur les tombes des poètes disparus. »

Penser, c’est mener l’enquête, comme le suggère Boualem Sansal dans son dernier ouvrage, Le français, parlons-en !. Embarqué, et non engagé, comme Albert Camus, il ne sait d’autre cause que celle de la vérité et de la fragile réalité. Guetteur de vie, chasseur de vérité, Boualem Sansal ouvre les yeux, il voit le monde, tel qu’il est, tel qu’il va – mal – et qu’il conviendrait de réparer, mais non pas de « réinventer », de refaire à neuf, de régénérer. Il est tout sauf un idéologue, rien ne lui est plus étranger que l’esprit de système. Il est un écrivain, fondamentalement. Sa perception, sa morale est littéraire. L’humaine nature et condition ne saurait être envisagée comme un problème technique ou mathématique qui appellerait sa solution, sauf à détruire cette humanité même, ainsi que la Terreur ou les totalitarismes nous l’enseignent.

Aux questions qui se posent à nous, on ne peut jamais répondre qu’en « s’essayant », en « bricolant » : la sagesse de Sansal est celle de Montaigne, celle de Claude Lévi-Strauss. À la question, crucifiante entre toutes, de l’unité nationale – car si « on ne sait exactement ce qu’elle est », on sait très bien, en revanche, « les dégâts qu’elle cause quand elle fait défaut, c’est la guerre de tous contre tous » -, instruit de l’histoire française, il ne tire pas sa réponse « d’une quelconque croyance mais d’une honnête observation » : pour cimenter ces particules élémentaires que sont ses citoyens et sociétaires, la France possède un joyau, sa langue, la langue de ses poètes, de ses grands écrivains. « Comment l’enseigner, la protéger, cela est affaire de bricolage », répond Sansal.

Nous sommes très loin aussi, avec Boualem Sansal, d’un quelconque angélisme : la langue comme ciment, ce n’est pas la culture pour tous des démocrates, des fabulistes du vivre-ensemble, du lien social, de l’ouverture et autres fadaises. « La musique adoucit les mœurs, cela est, mais elle n’influe en rien sur les rapports de force et de domination sourds à toute résolution. » La langue s’apprend, rappelle Sansal non sans écho à Péguy : « Bien parler, s’exprimer en “bon français”, disait-on jadis en France, quand il y avait des écoles, des instituteurs, des élèves et des ingrédients ad hoc pour lier la sauce : la discipline, la ponctualité, la politesse, les bons points pour récompenser les cadors et les bonnets d’âne pour stigmatiser les cancres. » Et puis la langue est principe d’identité et de souveraineté : « Plus un pays maîtrise sa langue et l’entretient avec la passion du jardinier amoureux de ses plantes, mieux il respire la force, nourrit ses neurones, aiguise son regard et son intelligence, son imaginaire et son flair et au bout fortifie sa personnalité. »

Boualem Sansal aime la France, il la connaît, la comprend et ne peut consentir à la voir signer ainsi la reddition avec elle-même. Abandonner Boualem Sansal à son sort, c’est abandonner un homme et c’est abandonner une certaine idée de nous-mêmes. Notre attachement à la liberté d’expression, assurément, mais à condition de ne pas se contenter d’un slogan : une liberté d’expression soutenue par la passion de la langue, la conscience de ce qu’elle est – héritage des siècles, « cadeau royal que les rois de France ont fait aux Français » -, de ce qu’elle peut : « Pierre angulaire de l’édifice symbolique national », ciment d’un peuple, précisément en vertu dans son ancrage dans le passé, de son épaisseur historique. Une langue qui n’est pas un simple moyen de communication, « une langue d’administration », Boualem Sansal souffre de la voir réduite à ce misérable statut : « Nos langues ne nous servent plus qu’à communiquer entre nous, pas avec les dieux qui nous ignorent, pas avec la nature que nous brutalisons. »

Brochée sur la littérature, la langue française est, était inséparable d’un art de vivre : la langue française, rappelle Sansal, fut celle « de la puissance, de la liberté, de la beauté, de la connaissance, de la diplomatie, de la séduction, de l’art de vivre dans la légèreté » ; la passion du mot qui dit la chose, la dévoile, la révèle ; la passion de connaître, de comprendre, le « gai saber » des troubadours dans la lignée desquels Nietzsche s’est inscrit. « Le savoir, écrit magnifiquement Sansal, est un bonheur, une joie, un contentement absolu, une ivresse. » Que nous autres Français, nous soyons les obligés de Boualem Sansal, Monsieur le président, la démonstration est-elle encore à faire ? N’est-il pas temps de nous acquitter de la formidable dette que nous avons contractée à l’endroit de cet amoureux de la France ? « Jamais nous ne manquerons à la vie comme elle nous manquera », écrivait-il. Rendons-la lui, vite. Très vite. ■ BÉRÉNICE LEVET

JSF suit et reprend les publications et interventions de Bérénice Levet. Pour les retrouver cliquez ICI

À lire….

Je vous remercie pour ce très long et magnifique article écrit par Bérénice Levet. Aimant passionnément la FRANCE et notre langue, depuis longtemps j’apprécie et admire Boualem Sansal. Je me sens humiliée en constatant l’absence de mesures de la part du « président », de son gouvernement et des soi-disant « intellectuels » : s’ils l’étaient vraiment, ils protesteraient violemment contre cette arrestation arbitraire fort injuste de cet amoureux de notre civilisation et de son patrimoine, dont notre langue. Française, je me sens humiliée, oui, pour ma patrie : cette inaction – apparente – mais je crains qu’elle ne soit réelle, fait honte à notre patrie, à nous-mêmes.

Ariane dit avec délicatesse ce que nous sommes nombreux à penser et à ressentir. Oui, l’article de Bérénice Levet est magnifique. Merci à elle et je suis français de l’avoir publié.

Oui , bien sûr. Je rappelle qu’en 1938 une mobilisation internationale des écrivains a permis de sauver des griffes du régime nazi et de sa mort programmée en camp un écrivain alors mondialement connu, un peu oublié aujourd’hui. Il avait simplement protesté publiquement au nom de sa conscience éclairée des dérives très inquiétantes du régime et il avait publiquement affirmé qu’il ne voterait pas pour l’Anschluss. Il s’appelait Ernst Wiechert et a écrit après guerre » Missa sine Nomine » un chef d’oeuvre « d’une beauté lazaréenne », selon l’heureuse expression de Juan Asensio. Allons nous laisser étouffer aujourd’hui cette conscience, celle de Boualem Sansal, les écrivains ne pas se mobiliser en masse quel que soit leur pays, allons-nous le laisser mourir? .. C’est un enjeu pour la France, certes, mais un enjeu pour le monde d’ hier dirait Stefan Zweig, donc le monde civilisé. Que dirait Camus, lui, qui avait le sens d’une justice supérieure , celle qui protège nos mères?

Honte à la France si, par malheur , elle abandonne son admirateur si lucide ……