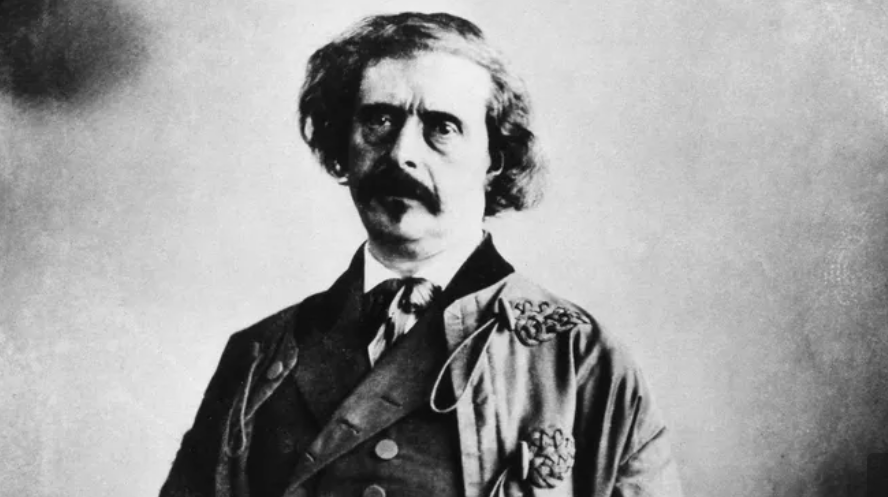

« C’est autour d’une alliance avec la Russie que la France devait grouper et hiérarchiser ses autres alliances en les subordonnt à celle-là » : issue d’un texte publié dans le numéro du 5 janvier 1850 de La Mode. Revue politique et littéraire, cette citation de Barbey d’Aurevilly sur la nécessité d’une alliance franco-russe prend une autre dimension depuis la montée des tensions entre nos deux pays, qui depuis que Nicolas Sarkozy est à l’Élysée s’accentue graduellement, François Hollande et Emmanuel Macron ayant poursuivi ses basses œuvres en cette matière, comme dans bien d’autres, pour arriver à une situation critique, qui est la situation actuelle, où un conflit de haute intensité est officiellement évoqué par les autorités, pour qui désormais, en lieu et place de Daech, la Russie de Poutine tend à incarner l’ennemi.

Cette analyse historico-politique que l’on doit à un homme qui fut le maître de celui disait : — J’attends les cosaques et le Saint Esprit (à savoir Léon Bloy, dans Au seuil de l’Apocalypse, écrit en 1916, quand Français et Russes affrontaient ensemble l’Allemagne et ses alliés) fut écrite pendant la IIe République, après l’élection de Louis-Napoléon Bonaparte, et contient les prémices de ce qui constitue le cœur du Kiel et Tanger de Maurras : il est impossible au régime républicain de donner à la France une politique étrangère capable d’accroître sa puissance, son influence, son rayonnement.

Un tel article composé par un dandy plus connu pour ses romans, nouvelles et critiques littéraires, mérite d’être soigneusement lu à l’heure où il devient prohibé et donc dangereux de considérer la Russie comme une nation amie.

Il y a quelques jours, un article publié par le journal de l’Élysée, à propos des affaires de la Suisse, a frappé vivement les esprits. On a cherché dans cet article le mot d’une politique qui a montré, — nous le reconnaissons, — d’honorables velléités, une indiscrète, mais bonne envie d’être française. Tout le monde a senti que pour un gouvernement qui, comme les pauvres, n’a guères que sa place au soleil et qui n’a reçu encore le baptême d’aucune grande décision, d’aucune initiative considérable, la question d’une politique étrangère à se faire et à suivre, était de plus haute importance. En effet, jusqu’à nouvel ordre, et en attendant que le socialisme ait effacé toutes les frontières, et nous ait dissous dans cette déliquescence de tous les peuples qu’il appelle la fraternité du genre humain, la nationalité, cette fille des antagonismes les plus naturels et le sentiment qu’elle inspire, restent pourtant les meilleures et les plus solides choses qu’un gouvernement ait sous la main et qu’il puisse grandement utiliser. Malgré tout ce qu’on a tenté, malgré ce qu’on a créé de sophismes insensés et plats pour les détruire, on retrouve encore la nationalité et le sentiment national, quand on creuse dans le cœur de la France à une certaine profondeur. Rien donc d’étonnant à ce qu’un président de République songe à demander, en l’excitant, à la nationalité, toujours vivante, mais endormie, une force réelle qu’il n’a pas. Quand on n’a pas et qu’on voudrait avoir, on demande ou l’on prend… il n’y a pas de milieu. Seulement, dans les circonstances de perdition qui dominent tout, à cette heure, le président de la République n’est-il pas asservi à des conditions qui frappent d’impossibilité tous les plans rêvés par lui peut-être, pour ranimer au profit de sa faiblesse actuelle ou de ses ambitions futures, et à l’aide d’une politique étrangère habile, énergique, vraiment française, l’antique sentiment de notre nationalité.

Franchement nous le pensons, et nous allons dire les raisons de notre pensée.

Après la question du principe même du gouvernement, que les révolutions successives qui ont éclaté depuis soixante ans à travers le monde, ont posée comme la suprême question des temps modernes, après cette question terrible de la souveraineté qui peut être pendant des siècles l’outre ouverte de toutes les tempêtes, la question vitale pour les nations et les gouvernements est la question des alliances. L’une est la vie intérieure de l’État et sa propre action sur lui-même, l’autre l’expansion de cette vie au dehors, ses influences et sa limite. Politique intérieure, politique extérieure, tout est là circonscrit, condensé, le reste n’est qu’accessoire dans l’existence complexe des peuples. Eh bien ! par le fait de circonstances appartenant plus exclusivement aux dernières époques de l’histoire, ces deux questions se doublent l’une par l’autre, il est impossible de les séparer. Elles sont dans une étroite et invincible dépendance. Oui, c’est radicalement impossible maintenant (ils l’ont voulu, les Georges Dandin révolutionnaires !) que le principe des gouvernements n’influe pas sur leur politique d’alliances et ne bride ou ne précipite dans un sens fatal la volonté la plus robuste, l’intelligence la plus perçante parmi les hommes d’Etat de nos jours. Cela posé, les questions d’alliances, qui ne devraient être que des questions d’intérêt, restent des questions de principes, mais avec des complications de plus. Alors il ne s’agit plus de savoir quelles sont les meilleures alliances d’intérêts à conclure, mais quelles alliances quelconques sont possibles avec le principe du gouvernement qu’on représente, et dont il faut, bon gré mal gré, porter le joug.

Et ce que nous disons-là n’est pas une vague généralité, c’est un fait, et un fait prouvé de la manière la plus éclatante pendant les dix-huit années qui ont suivi la révolution de Juillet. Pour tous ces hommes, en effet, qui avant comme après cette révolution, ont compris quelque chose à la politique, les grands intérêts extérieurs de la France reposaient surtout dans une intime union avec la Russie. C’est autour d’une alliance avec la Russie que la France devait grouper et hiérarchiser ses autres alliances en les subordonnât à celle-là. On a trop souvent discuté depuis vingt ans la convenance supérieure d’un grand pacte diplomatique avec la Russie, pour répéter ici tout ce qu’on en a dit déjà. On ne discute pas le soleil et on n’a pas besoin de le montrer. En politique, il y a des choses qu’on voit tout d’abord et tous les jours et l’avantage d’une alliance avec la Russie, en est une. Quand on se reporte aux traités de Vienne qui sont une date marquée d’une croix pour la France, dans l’histoire du droit public de l’Europe, il est évident que les gouvernements français et russe devaient trouver d’immenses résultats dans une partie liée, jouée de concert, et eussent pris, en s’entendant, un haut de pavé dans le monde, qu’aucun État ou aucune coalition d’États n’était de force à leur faire perdre. Dans cette combinaison, ce qui nous frappe, c’est que l’avantage eut été plus grand pour la France que pour la Russie, car la France avait horriblement souffert des traités de 1815 et la Russie, elle, en avait bénéficié. « Alexandre avait toujours cru, a dit M. de Chateaubriand quelque part avec une induction heureuse, qu’on nous avait trop dépouillés ; serrée entre lui et nous, l’Europe germanique ne pouvait résister à de justes réclamations. » Du reste, même avant les traités de Vienne et nos désastres, l’utilité décisive d’une alliance avec la Russie avait traversé l’esprit de Napoléon. C’était la pensée de Tilsitt. La restauration qui fit tout trop tard, reprit trop tard en sous-œuvre cette grande pensée. Un refus maladroit de Louis XVIII qui compta plus l’orgueil de sa maison que l’intérêt de son État, ajourna des plans diplomatiques, restés l’honneur de M. de la Ferronnaye et de ce Chateaubriand qui se trompa parfois sur la politique intérieure de la France, mais qui eut toujours le sentiment le plus net de ses intérêts au dehors, et le plus pur de sa grandeur. Toutes les raisons qui militaient en faveur de cette fructueuse alliance et que l’auteur du fameux mémoire sur les affaires d’Orient exposait en 1828 n’ont pas fléchi, une seule minute, pendant les dix-huit années de la révolution de Juillet. Au contraire, elles se sont renforcées de raisons nouvelles ; mais le principe de gouvernement qui régissait la France, ce bourreau de tout intérêt qui n’est pas le sien, et qui ploie sous lui, hommes et choses, poussait Louis-Philippe vers l’Angleterre, vers l’Angleterre dont nous ne devions attendre rien de généreux, de juste ou d’utile, et qui, bien loin de nous vouloir soulever des traités de 1815, aurait désiré plutôt ajouter encore à leur poids ! Il serait absurde de s’aveugler ; le développement industriel qu’a pris la France, depuis 1830, a certainement ajouté à toutes les haines de l ’Angleterre la haine d une rivalité de plus. Certes, Louis-Philippe ne l’ignorait pas. Croit-on qu’il n’en ait pas souffert ? Croit-on que la justesse de son esprit à défaut du sang de son cœur, ne se soit pas souvent révoltée, quand il fallait (car il le fallait !) tendre la main à cette main ennemie, chargée de la tache d’inimitié séculaire que tous les flots de ses océans ne pourraient laver ?… Croit-on qu’il n’ait pas cruellement senti la méprisante froideur que la Russie lui témoigna pendant tout son règne, et l’empêchement dirimant qu’il y avait pour lui à suivre la seule politique qui fut profitable à la France, et que les nécessités de sa position et de son origine lui défendaient d’adopter ?…

Eh bien ! ce qui était interdit a Louis-Philippe, écrasé par le principe de son origine révolutionnaire, par ce principe inacceptable sous peine de mort ou de lâcheté à ce qui reste de rois encore debout en Europe, penserait-on que le président d’une République, et d’une République de révolution, pourrait l’accomplir, quand il s’appellerait Bonaparte, et que la grandeur de son oncle tourmenterait un peu son courage ! Il n’en va point ainsi de la puissance et de la liberté des hommes. À vrai dire, on n’a pas besoin d’avoir des yeux d’aigle pour voir distinctement, maintenant, que la grande affaire, l’impérieux devoir de tout homme et de tout gouvernement qui voudra se nationaliser, s’enraciner dans le cœur de la France, est le remaniement, la refonte des traités de Vienne, de ces conventions de terreur et de colère que l’Europe dressa contre nous. Voir cela, n’est pas chose difficile. Souhaiter de le faire est chose concevable, mais le faire réellement quand on n’est soi-même qu’un pouvoir de révolution, voilà ce qu’on ne saurait accorder. Qu’on y songe seulement ! contre qui furent rédigés les traités de Vienne ? N’était-ce pas contre le principe même de la révolution, devenue conquérante dans l’immense personne de son fils très légitime, Napoléon, dénaturé à force de génie et de fortune ? Et ce serait un gouvernement sorti de la même source populaire, et qui n’aurait pas renié son origine dans un magnifique essai de royauté, qui n’aurait pas donné cette garantie d’une apostasie solennelle de son principe révolutionnaire, ce serait un pareil gouvernement qui briserait ce qui a été fait par l’Europe monarchique contre la révolution, dans la personne de Bonaparte ! À peine sorti du maillot populaire, ce nouveau-né de l’insurrection n’aurait qu’à sourire avec la candeur de sa confiante enfance à la Russie, et le plus fin, le plus iuséductible des cabinets serait immédiatement fasciné ! Le gouvernement qui représente le plus purement, en Europe, la notion de l’autorité, la Vierge des monarchies, cette Vierge qui a une épée comme Jeanne d’Arc, et qui, comme Jeanne d’Arc, sauva son roi, sauvera peut-être la royauté, prendrait complaisamment l’initiative f sur une question qui aurait pour résultat de nationaliser, en France, la République ! Il mettrait son alliance au service d’un pouvoir qui n’a rien a lui donner en échange, pas même l’assurance d’une longue sympathie, car, dans deux ans, il ne sera plus ! Vraiment, Dieu nous a bien frappés dans notre entendement depuis quelque temps ; il a permis de tels spectacles qu ’il a supprimé l’étonnement du milieu des choses de ce monde, mais, pourtant, si cette dernière représentation de la folie se produisait, la stupéfaction saisirait les esprits les plus bronzés par l’événement, et les hommes qui s’attendent aux plus incroyables, pourraient dire, encore une fois dans leur vie, qu’ils ne s’attendaient pas à celui-là !

Et qu’on n’objecte point la position spéciale du président de la République vis-à-vis de la cour de Russie ; qu’on n’objecte pas pour expliquer une alliance politique inexplicable, l’espèce d’alliance de famille qu’il y a entre la famille Bonaparte et la maison des Romanoff… Ah ! depuis longtemps, vous n’en voulez plus, républicains, d’alliances de famille ! vous les avez assez insultées, assez foulées aux pieds. Selon vous, la famille, c’est quelque chose de trop individuel encore, quand il s’agit du grand intérêt des nations. Comment donc ces misères individuelles prévaudraient-elles contre la logique des situations et les irrésistibles tendances du siècle ? Est-ce que le siècle est à l’influence de cette pauvre chose d’autrefois, l’influence des hommes, et même des plus grands, s’il y en avait ? Non, il est au souffle tout puissant des masses. Nous avons sujet d’être fiers de notre époque ! Hommes, nous nous effaçons, nous tombons à rien, là où jadis nous agissions et décidions par nos sentiments, par notre position dans la vie, par notre sagesse, par notre courage, par tout ce qui constituait enfin la force même de notre personnalité. Mais aujourd’hui, Richelieu mourrait, le cœur brisé sous le poids de ses facultés inutiles, ou plutôt, il ne naîtrait pas. La grande diplomatie prend le chemin qu’ont pris les pactes de famille. Demain, les assemblées. mèneront complètement les affaires auxquelles elles se mêlent ; les ambassadeurs ne seront plus que des machines à signature, des griffes vivantes de chancellerie, et voilà tout ! Et c’est en ce moment sublime, où la foule remplace l’homme, que le président de la République française, dans la position où il est vis-à-vis de l’autocrate de toutes les Russies, compromettant son républicanisme en recherchant l’intimité du czar, s’appuierait, pour réussir, sur un faible rapport de famille, qui n’est pas même une parenté, et sur l’influence de sa propre personnalité, quelle qu’elle soit !

Car quelle qu’elle pût être, cette personnalité, elle serait impuissante. Si des influences individuelles avaient été assez pour l’emporter sur ces esclavages de situation que les gouvernements tiennent de leur origine et dont M. Louis-Napoléon connaîtra un jour les angoisses, Louis-Philippe, dans la durée d’un règne de dix-huit ans, y aurait suffi. Pendant ces dix-huit années, il eut le temps de modifier peu à peu sa conduite sans se hâter, sans être obligé de forcer les nuances que sa finesse employait. Il eut le temps d’aborder de biais, pour les tourner, les difficultés de sa royauté de révolte, qu’il retrouva toujours contre lui, embusquées derrière tous les actes de sa vie, et le menaçant. Peu d’hommes autant que Louis-Philippe possédèrent jamais ce qu’il fallait pour se faire agréer des gouvernements dont l’alliance lui paraissait utile. La fierté n’entravait rien en lui. Il ne cédait pas à un entraînement involontaire. Il avait une persévérance qui ne craignait pas d’être importune et surtout le grand avantage de ne pas savoir ce que c’était qu’une générosité dangereuse. Si donc, après cela, il fut, toute sa vie, les yeux et le désir fixés sur l’alliance russe et dévoué, non pas de cœur, mais comme l’entendaient les anciens, dévoué par le destin à l’alliance anglaise, c’est que les principes sont vraiment le destin des hommes d’État de ces derniers temps. Nul ne peut s’y soustraire ni leur échapper. On a voulu que les hommes ne fussent rien. Les choses sont devenues tout. Que l’on se tire maintenant des choses ! Louis-Philippe a lutté contre elles, mais qui sait exactement sinon lui, jusqu’à quel point il a lutté ? Il a cherché à se refaire monarchique et ce vain effort sera sa seule gloire. Bien avant même qu’il se consacrât à grandir l’autorité du pouvoir de son gouvernement, on a pensé, en étudiant les premières années de son règne, qu’il avait pris en secret des engagements avec l’Europe monarchique, qu’il avait consenti à gagner sa place de roi, en gardant chez lui la révolution. Malheureusement les révolutions ne se gardent pas. Il n’y a qu’une porte qui ne puisse être forcée par ces redoutables prisonnières, c’est la porte de leur tombeau. Louis-Philippe en voulant tuer la révolution, se serait frappé lui-même. Quand il a essayé de la mettre aux fers, c’est elle qui l’a tué et c’était la justice des choses, la conséquence dernière du principe dont il était issu et qui lui rendait sa trahison.

Ainsi, à nos yeux, (et nous le répétons à dessein), rien n’éclaire mieux que cette histoire de Louis-Philippe les impossibilités diplomatiques, sans compter les autres dans lesquelles le président actuel de la République, verra se perdre des idées qui peuvent être justes et des intentions qui peuvent avoir leur grandeur. La politique étrangère le tente. En France, quand on réussit par elle, l’opinion s’éprend de l’homme heureux. Mais gouvernement intérieur et politique étrangère, tout est également désespéré. Nous avons montré quelques-uns des empêchements qui hérissent cette question de l’alliance russe, la plus grande question d’alliance pour notre pays, car elle devrait entraîner si elle était habilement résolue, la révision des traités de Vienne et un remaniement des frontières. La restauration qui l’avait posée, l’aurait probablement menée à bien si 1830 n’était venu refaire surgir des principes révolutionnaires, humiliés, mais non pas détruits. Or, on peut l’affirmer, tout le temps que ces principes seront la base du gouvernement en France, une alliance sera impossible entre ce pays et la Russie. D’éternelles défiances sépareront la monarchie la plus absolue de l’Europe, de la République la plus populaire, et comme pour vaincre des principes, il faut des principes opposés, cette alliance dont la restauration avait compris l’importance, ne devra avoir lieu, en fin de compte, que sur les débris d’une République de faubourg et de quelques heures, ou sur les ruines d’une monarchie qui a commencé par Pierre Ier et continué par Catherine II. Il reste à savoir lequel de ces deux espèces de gouvernement durera le plus ? qui des deux croulera devant l’autre ? seulement quoiqu’il en soit, d’ici un temps que l’état moral des peuples modernes empêche de bien déterminer, les fortes alliances ne se noueront qu’entre les peuples dont les principes de gouvernement seront analogues. La restauration était seule placée vis-à-vis de la Russie de manière à pouvoir obtenir d’elle ce que seul encore aujourd’hui, le gouvernement de la légitimité obtiendrait sans peine, c’est-à-dire la réparation des injustices de Vienne, la reprise de notre véritable rang parmi les puissances de l’Europe, deux actes d’une éclatante nationalité. Nous ne sachons rien qui donne à la légitimité une plus belle attitude et protège davantage son principe que cette impossibilité où l’on est d’arriver sans elle à un système d’alliance digne de la France, de sa dignité, de ses intérêts les plus élevés et les-plus profonds. Que la France le sache donc et apprécie. Il n’y a que deux manières d’en finir avec cette honte des traités de Vienne. La révolution peut les déchirer, mais en déchirant l’Europe et en finissant par se déchirer elle-même. La légitimité seule peut les abolir sans trouble, sans combat, sans nouveaux bouleversements. Déchirés par la révolution, qui sait si la victoire des monarchies n’en rapprocherait pas les morceaux ? Mais abolis par la légitimité dont l’influence diplomatique serait acceptée si vite par l’Europe, ces odieux traités seraient bien détruits. N’est-il pas de l’essence des révolutions de n’être jamais le dernier mot d’aucune chose ? Elles changent ce qui est, mais on peut toujours douter qu’elles l’aient détruit. La légitimité au contraire, repose sur de tels principes, qu’elle peut effacer même le mal qu’on a fait à la France au nom de la révolution.

JULES BARBEY D’AUREVILLY.

Retrouvez chez Belle-de-Mai Éditions quelques ouvrages du disciple de Jules Barbey d’Aurevilly, Léon Bloy, en commandant à l’adresse suivante : commande.b2m_edition@laposte.net

| L’âme de Napoléon | 132 pages | 20 € |

| Constantinople et Byzance | 144 pages | 21 € |

| Jeanne d’Arc et l’Allemagne | 120 pages | 20 € |

| Le révélateur du globe | 318 pages | 27 € |

| Le salut par les Juifs | 156 pages | 21 € |

| Le procès de Jeanne d’Arc | 152 pages | 21 € |