« La comparaison avec les tribunaux révolutionnaires de la France de 1793, de la Russie de 1917 ou de la Chine maoïste laisse songeur… »

Par Isabelle Schmitz.

Cet article, paru le 8 avril 2025, extrait du Figaro Histoire, rend compte d’un ouvrage important publié en Espagne en 2023, traduit cette année en français. Il vise à rétablir la vérité historique sur la répression franquiste pendant et après la guerre civile espagnole. Il y a trois ans était déjà paru chez le même éditeur — L’Artilleur — un livre s’inscrivant dans la même démarche : celui de Pío Moa, peu connu en France mais largement commenté en Espagne, intitulé Les mythes de la guerre d’Espagne, L’Artilleur, 2022. (Voir l’article publié dans JSF à son propos le 26.08.2022). Le sujet est d’autant plus crucial que la gauche espagnole, en ravivant régulièrement les querelles mémorielles par des combinaisons douteuses, tend à remettre en cause désormais la paix civile au-delà des Pyrénées.

Cet article, paru le 8 avril 2025, extrait du Figaro Histoire, rend compte d’un ouvrage important publié en Espagne en 2023, traduit cette année en français. Il vise à rétablir la vérité historique sur la répression franquiste pendant et après la guerre civile espagnole. Il y a trois ans était déjà paru chez le même éditeur — L’Artilleur — un livre s’inscrivant dans la même démarche : celui de Pío Moa, peu connu en France mais largement commenté en Espagne, intitulé Les mythes de la guerre d’Espagne, L’Artilleur, 2022. (Voir l’article publié dans JSF à son propos le 26.08.2022). Le sujet est d’autant plus crucial que la gauche espagnole, en ravivant régulièrement les querelles mémorielles par des combinaisons douteuses, tend à remettre en cause désormais la paix civile au-delà des Pyrénées. ![]()

CHRONIQUE – Une étude de 2023, désormais traduite en français, explore les dossiers des condamnés à mort sous Franco. Et donne de sa répression un visage bien différent de sa légende.

« Vae victis. » Cette réplique du chef gaulois Brennus, en 390 av. J.-C., lors de sa prise de Rome, est passée à la postérité comme un des principes universels de la guerre. Deux mots pour résumer les innombrables maux endurés par ceux qui se retrouvent, après leur défaite, dans le camp des perdants. « Malheur aux vaincus » dont le sort n’est plus que d’endurer les représailles du vainqueur, sa justice expéditive et parfois ostentatoire, et de payer souvent de leur vie leur engagement « du mauvais côté ».

Les victimes du franquisme font à ce titre figure d’emblèmes. En avril 1939, après la victoire militaire des « rebelles » nationalistes sur les combattants républicains, ces derniers furent massivement arrêtés, emprisonnés dans des conditions très dures, voire « franchement inhumaines », selon le cardinal Vicente Enrique y Tarancón, jugés de façon hâtive par un tribunal militaire ignorant du droit, et exécutés dans des proportions spectaculaires : jusqu’à une date assez récente, les victimes de la répression officielle franquiste étaient estimées entre 150 000 et 200 000 personnes.

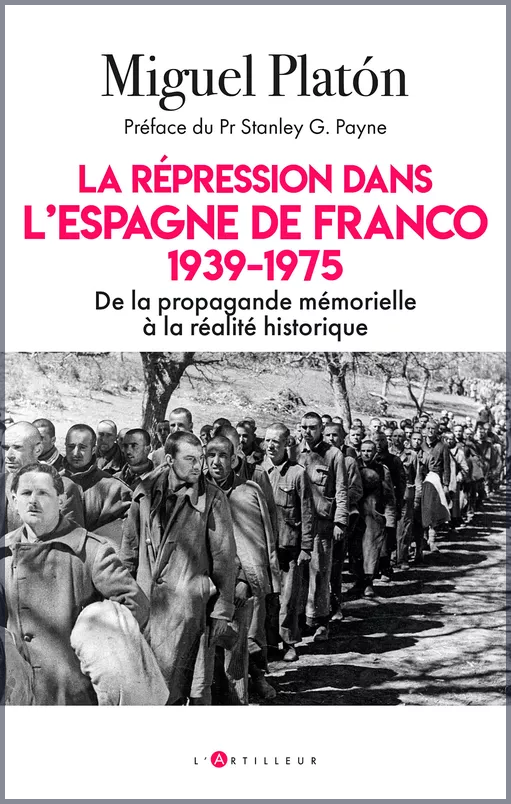

En 2023, paraissait toutefois en Espagne une étude qui remettait absolument en cause non seulement ces chiffres, mais la façon dont fut menée la procédure : La represión de la posguerra. Penas de muerte por hechos cometidos durante la Guerra Civil (Ed. Actas). La traduction française vient d’en être publiée aux éditions de l’Artilleur : La Répression dans l’Espagne de Franco, 1939-1975.

Son auteur, le journaliste Miguel Platón, est le premier et le seul à ce jour à avoir dépouillé dans leur intégralité, aux archives militaires d’Avila, des documents découverts en 2010 : les dossiers des condamnations à mort constitués à partir du 1er octobre 1939. Ils mettaient en cause quelque 20.000 personnes pour leur comportement pendant la guerre civile. Les conclusions qu’il en tire pulvérisent la version officielle qui qualifie la justice franquiste d’aveugle et d’impitoyable.

« Crimes de sang »

Numériquement, d’abord : l’étude de Platón établit que les 200.000 victimes présumées exécutées sur ordre de Franco furent en réalité 14.000 à 15.000 sur la totalité des 30.000 condamnations à mort prononcées, depuis le 1er avril 1939, à une écrasante majorité pour des crimes de sang commis en dehors du front militaire.

Il attire l’attention de son lecteur, plus encore, sur la notion même de victime, employée aujourd’hui dans un sens unilatéral qu’il conteste : « D’une manière générale, il est absurde de considérer tous les exécutés de l’après-guerre comme des “victimes du franquisme” ». Car « les vraies victimes étaient celles que les condamnés avaient tuées, torturées, violées ou volées. Il s’agissait de victimes, au sens politique, de la gauche révolutionnaire qui régnait dans la zone républicaine ».

« Le viol, le vol et l’assassinat sous le prétexte du fascisme étaient notre pain quotidien » Enrique García Torres, lieutenant procureur à Valence en 1936

La répression à l’arrière, durant la guerre, avait été lourde des deux côtés. On estime les victimes civiles des républicains entre 45.000 et 50.000 personnes sur un territoire de plus en plus petit, exécutées du fait de leurs opinions droitières, de leur foi chrétienne ou de leur position sociale. Le témoignage de l’avocat Enrique García Torres, alors lieutenant procureur à Valence, laisse imaginer ce que furent ces « crimes de sang » et le chaos de ces années de guerre.

À propos de la mi-août 1936, un mois après son déclenchement, il écrivait : « La fonction des juges s’est vue réduite à recevoir les photographies et les rapports de centaines de cadavres trouvés à la périphérie de la ville (…). Le viol, le vol et l’assassinat sous le prétexte du fascisme étaient notre pain quotidien (…) ; personne n’était tranquille dans son usine, son atelier, son magasin ou sa ferme (…). On n’était même pas tranquille dans les centres officiels (…) ; personne ne commandait ». Pas même les tribunaux révolutionnaires n’arrivaient à empêcher les exactions des escadrons d’assassins qui hantaient villes et campagnes.

Couverture légale

La réciproque était-elle vraie dans le camp d’en face ? Oui, précise Platón, le camp nationaliste, et la Phalange notamment, se rendit lui aussi responsable de crimes sur des gens de gauche, tués ou condamnés sans avoir commis de crime grave. Les cours martiales pratiquèrent des meurtres sous une prétendue couverture légale. On estime les victimes des nationaux entre 50 000 et 55 000, sur un territoire de plus en plus grand.

Mais de tous ces cas d’assassinats politiques, tous bords confondus, le degré de cruauté entre « rebelles » de la zone dite nationale et révolutionnaires de la zone républicaine était sans commune mesure, avec des viols par centaines, des manifestations de sauvagerie et de cruauté indescriptibles de la part de ces derniers, n’épargnant pas même les enfants, et prenant pour cibles de leurs plus grandes horreurs les religieux et religieuses (6733 d’entre eux furent assassinés, leurs corps souvent atrocement mutilés – coupés en morceaux, yeux arrachés, crâne défoncé au marteau – et également profanés).

Après la guerre, la répression des crimes suivit une procédure qui n’était, en principe du moins, ni aveugle ni expéditive. La principale critique qu’on puisse lui adresser est que cette « justice des vainqueurs » avait amnistié, par la loi du 23 septembre 1939, tous les délits commis par « des personnes attachées aux “idéaux du Mouvement national” ». Qui échappaient donc à toute forme de justice, alors que les « rouges » devaient répondre de leurs actes.

Pour les instances franquistes, une personne du camp républicain convaincue d’avoir perpétré un meurtre, de l’avoir encouragé ou matériellement rendu possible encourait la peine de mort. Son cas était examiné par une cour martiale, puis révisé par des auditeurs successifs de la région militaire concernée, puis du service Conseil et justice du ministère des Armées. Leur rapport était transmis à Franco, auquel revenait le choix de gracier le condamné ou de confirmer son exécution, avec la mention de l’« Enterado » (informé).

Enquêtes approfondies

Quels éléments pouvaient éviter à un condamné la peine de mort ? Un doute sérieux sur son implication réelle dans le crime de sang dont il était accusé, une attitude bienveillante envers des personnes de droite ou des religieux, l’avis favorable de gens de son village ou de son quartier sur son comportement social, la détresse dans laquelle se trouvait sa famille…

Les auditeurs devaient mener une enquête approfondie, pouvant durer des mois, à la recherche de témoignages et de preuves. Il y eut hélas des exceptions, quelques centaines de cas d’aveux extorqués sous la torture, de procédures bâclées. Mais dans la majorité des cas cités, les auditeurs faisaient preuve de rigueur dans la recherche de la justice, demandant des témoignages supplémentaires en faveur de l’accusé, et dans la perspective de pardon et de réconciliation nationale énoncée par Franco.

Une anecdote citée par Platón illustre la difficulté de la position des juges : apprenant de la bouche d’un auditeur que l’assassin présumé de son fils avait été gracié faute de preuves, un vieil homme s’était mis à hurler sur la place de son village qu’il allait se faire vengeance lui-même, qu’il allait tuer l’intéressé et que personne ne pourrait l’arrêter.

Cas complexes

À lire les dizaines de cas instruits dans les dossiers, on est frappé par la complexité des cas jugés, des histoires dramatiques, des choix guidés quoi qu’il en soit par la nécessité (tel le recours en grâce de ce paysan de 40 ans reconnaissant avoir été trompé « par la lecture d’une presse infâme et les discours de faux apôtres, dans l’atmosphère de faim et de pauvreté à laquelle [l]’avaient réduit des salaires dérisoires »).

Le brouillard de certaines situations saute aux yeux, et il n’avait pas échappé aux auditeurs de justice qui, soupçonnant dans telle ou telle dénonciation un contentieux et un règlement de compte, se montraient précautionneux dans le crédit qu’ils leur accordaient. Ils appliquaient généralement le bénéfice du doute en faveur de l’accusé, préconisant la grâce quand la culpabilité était incertaine.

Le statut d’ennemi politique, si opérant à gauche, y compris dans ses propres rangs (André Marty, chef des Brigades internationales, se vantait d’avoir fusillé des centaines de brigadistes au motif qu’ils n’étaient pas de vrais communistes…), cette divergence idéologique n’avait pas, aux yeux des juges franquistes, le même poids : avoir été un homme politique engagé contre la cause nationale, comme ce fut le cas de l’écrivain et consul général Cipriano Rivas Cherif, beau-frère du leader de la gauche, Manuel Azaña, ou un caricaturiste virulent et anticlérical ou bien encore un franc-maçon, ne vous désignait pas comme condamné à mort.

La comparaison avec les tribunaux révolutionnaires de la France de 1793, de la Russie de 1917 ou de la Chine maoïste laisse songeur… Et les marques d’humanité et de solidarité qui, à tous les niveaux de la société, poussèrent des Espagnols du camp national à témoigner en faveur d’autres Espagnols du camp républicain pour demander leur grâce montrent que toute grandeur n’avait pas déserté l’âme humaine, en ces sombres années.

Ainsi la sœur de José Antonio Primo de Rivera écrivit-elle aux auditeurs pour demander la grâce du directeur de la prison où son frère avait été assassiné, et qui l’avait traité avec humanité. Elle lui fut accordée. La veuve d’un officier abattu par un de ses hommes écrivit à la femme d’un de ceux qui en étaient accusés, lui manifestant sa compassion et s’engageant à prier pour elle et sa famille. Miguel Platón commente sobrement ces marques de pardon, si opposées aux mesquineries et aux malveillances de cette guerre fratricide, pour souligner que la réconciliation entre les frères ennemis avait commencé bien plus tôt qu’on ne le dit.

Dans 51,4 % des cas, le chef de l’État espagnol commua les peines de mort en années de prison, dont les condamnés purgèrent en réalité moins du quart : le 25 janvier 1940, Franco avait en effet publié une ordonnance qui réduisait considérablement les peines prononcées depuis juillet 1936. Un condamné à trente ans de prison était libéré au bout de six ans. À partir de 1939, les prisonniers purent racheter leur peine en travaillant, et percevoir un salaire au profit de leur famille. On peine à trouver pareils exemples au paradis soviétique que le clan républicain, PSOE en tête, avait tenté d’installer en Espagne, prônant, dès 1934, « la plus grande violence pour remplacer le capitalisme », le « chaos social », et la guerre.■ ISABELLE SCHMITZ

Arnaud Imatz avait déjà fait, en 1993, un excellent travail de nettoyage de l’historiographie montée de toute pièce par les communistes avec son « La guerre d’Espagne revisitée ». Revenant entr’autres sur les exagérations de Guernica et le nombre de victimes de la guerre. Il faut rappeler que la rébellion n’a commencé qu’en 1936 à cause des exactions de l’extrême gauche contre le clergé et les religieuses, les destructions ou incendie d’églises et de couvent souvent accompagnés du viol des religieuses.

Sans oublier le « pilote » d’avions Malraux qui avait déjà de la peine à conduire une voiture (il n’était qu’observateur à bord) !

Mais cette histoire est assez récente ; quand on voit le nombre de sottises racontées ou écrites sur la révolution on peut attendre encore longtemps que les Arnaud Imarz ou Pio Moa soient entendus !