Cet entretien, évocateur de l’inconscience – réelle ou feinte – des cercles du Pouvoir face aux menaces d’affrontements civils sur le territoire national, est paru dans le Figaro du 25 avril. Pour ne parler que d’événements historiques relativement récents, 1940, 1958 et 1968 nous enseignent comment réagit le personnel républicain en cas de situation grave. En 1940 et 1958, ce fut par la fuite ou la démission. Si ce ne fut pas le cas, en définitive, en mai et juin 1968, cela n’est dû qu’à la reprise en mains à tous égards extraordinaire opérée par De Gaulle, et par lui seul. JSF

Par Constantin Gaschignard.

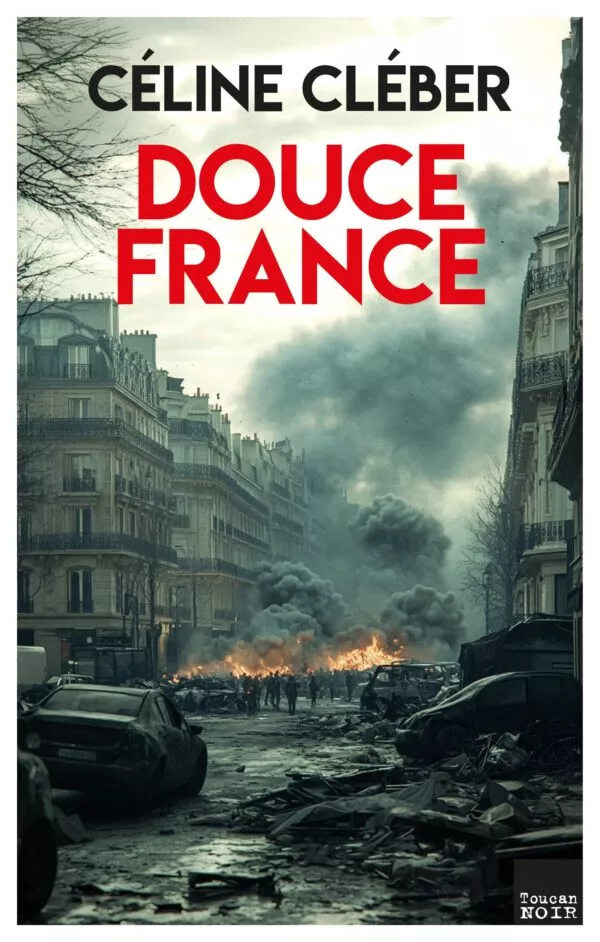

ENTRETIEN – Dans Douce France, un roman de politique-fiction, un haut fonctionnaire dépeint un pays sombrant dans la guerre civile. Un récit de l’intérieur qui dévoile les coulisses de l’administration et s’inquiète de la lâcheté d’une partie de la classe politique.

Haut fonctionnaire depuis plus de vingt ans évoluant dans les hautes sphères du pouvoir, Céline Cléber écrit sous pseudonyme. « Douce France » vient de paraître aux éditions du Toucan.

LE FIGARO. – D’où vous est venue l’idée du roman Douce France ? Quelle en est la trame ?

Céline CLÉBER. – L’un de mes objectifs est de faire éprouver au lecteur le sentiment vertigineux de passer dans les coulisses, de l’autre côté de la barrière. D’entrer à l’Élysée, de participer aux réunions des ministres, des préfets, le tout avec le plus de réalisme possible, un réalisme nourri par mon expérience professionnelle. Ce côté de la barrière est très mal connu de l’extérieur car il est dissimulé par le voile de la communication. J’ai voulu déchirer ce voile. J’ai aussi voulu montrer que la démocratie et nos institutions sont fragiles et que le chaos peut surgir d’un enchaînement de faits mal maîtrisés dont le caractère local peut, au départ, induire en erreur les dirigeants, trop soucieux de rassurer et de se rassurer.

Tout commence un soir d’été comme les autres, lorsqu’un jeune désœuvré, proche du milieu islamiste, assassine un prêtre. Lorsque la police intervient, comme souvent dans la France d’aujourd’hui, des troubles éclatent qui vont faire tache d’huile. Progressivement, sous les coups de boutoir d’une petite minorité d’extrémistes violents, tout le pays entre en guerre civile. Les autorités, paralysées par la peur, ne parviennent pas à endiguer le conflit. Quelques individus, chacun à son niveau, tentent cependant d’enrayer la chute. Mais que peuvent un conseiller du président de la République, un sénateur, un préfet face à un système qui s’écroule ?

Votre récit semble aux confins de Soumission (Houellebecq) et de La Fièvre (la série d’Éric Benzekri). Quel est le créneau de Douce France ?

Le cœur du livre est d’abord de faire pénétrer le lecteur dans les arcanes de la vie politique et administrative telles qu’il ne pourra pas les voir et telles que je les connais pour y agir quotidiennement. De Soumission, mon livre se rapproche par la conscience du danger islamiste. Il s’en éloigne en ce que mon roman n’est précisément pas celui de la soumission mais de la volonté, certes chaotique mais réelle, de faire face. La Fièvre illustre bien le jeu des manipulations médiatiques dont je parle. J’ai pu constater in vivo l’écart qui existait entre les déclamations de certains et les politiques réellement mises en œuvre sur le terrain, aussi bien à droite qu’à gauche. En bref, le créneau de Douce France, c’est d’être le roman vrai de la guerre civile à venir. Ce qui ne veut pas dire que je souhaite la réalisation de cette hypothèse, loin de là. Mais comme disait Léonard de Vinci, « ne pas prévoir, c’est déjà gémir ».

Certains traits de votre histoire semblent friser la caricature, par exemple cette table ronde à l’Élysée « contre les discriminations et l’islamophobie », au moment où des terroristes ensanglantent Paris… La satire est-elle un moyen efficace de dénoncer la déconnexion des élites politiques ?

Malheureusement, il ne s’agit pas de caricature, ou alors la vie politique et médiatique est une gigantesque caricature. Il suffit de voir les attaques contre les prisons répétées depuis plusieurs jours et coordonnées. Elles illustrent un basculement de la violence vers la délinquance politique en ce qu’elle comporte une quadruple volonté : de défi à l’État, de démonstration médiatique, de maîtrise du territoire et de revendication. Au total, ce n’est rien moins que la remise en cause de ce qui fait la spécificité de l’État moderne, à savoir le monopole de la violence physique légitime qui est en cause. Nous sommes déjà dans mon livre…

La déconnexion que je montre n’est donc pas une vision satirique, c’est la vérité de ce que l’on entend dans les cercles parisiens, en particulier dans les cabinets ministériels qui n’ont qu’un objectif : survivre.

Le roman fourmille de hauts fonctionnaires carriéristes, obsédés par les promotions, adeptes du « pas de vagues ». Votre fiction est-elle à ce point conforme à la réalité ?

Je constate chaque jour la puissance du principe hiérarchique dans l’administration comme celle du formatage des hauts fonctionnaires. On ne devient pas haut fonctionnaire, sauf exception, pour gagner de l’argent, mais pour servir l’État et, surtout, pour avoir du pouvoir. Or, pour en disposer, il faut sans cesse monter en grade, car on a presque toujours un supérieur dans l’administration. D’où cette course à l’échalote des postes dont vous ne voyez qu’une mince partie le mercredi en scrutant les comptes rendus des conseils des ministres. Et pour monter, il faut savoir se taire, avaler les couleuvres et plier l’échine. Quand vous l’avez pliée pendant 30 ou 40 ans, vous ne savez plus vous tenir droit.

Et puis, la culture professionnelle des hauts fonctionnaires est profondément marquée par la volonté, à chaque échelon, de « désinquiéter » les décideurs politiques. Il est très mal vu de jouer les Cassandre, en particulier dans une période sans véritable cap.

C’est l’un des défauts d’une méritocratie trop axée sur les cursus académiques : on ne recrute pas des tempéraments, des caractères, mais des bêtes à concours qui ont appris dès la prépa à dire ce que le correcteur attendait d’eux

Par ailleurs, c’est l’un des défauts d’une méritocratie trop axée sur les cursus académiques : on ne recrute pas des tempéraments, des caractères, mais des bêtes à concours qui ont appris dès la prépa à dire ce que le correcteur attendait d’eux. Regardez Emmanuel Macron, capable de dire tout et son contraire… Du reste, les carriéristes auraient tort de se priver : voyez, Alexis Kohler, l’ancien secrétaire général de la présidence de la République, pantoufle dans une grande banque : personne ne s’en émeut vraiment ! Mais où est le sens de l’État ? Cela étant, le roman comprend aussi de nombreux personnages qui, à leur manière, sont des héros du quotidien et auxquels les lecteurs pourront s’identifier. Ces profils existent, je les ai rencontrés.

Dans votre roman, le conseiller sécurité du président et le préfet de la région Bretagne désobéissent à leur hiérarchie pour refuser toute compromission avec l’islamisme. Croyez-vous que la sédition peut revêtir les habits du courage ?

Qu’a fait de Gaulle en 1940 ? Il y a des moments où la légitimité ne recouvre plus la légalité et inversement. Ils sont nombreux dans notre histoire nationale. Regardez Charles VII, le petit roi de Bourges qui tient tête, avec l’aide de Sainte Jeanne d’Arc, au roi « légal », Henri V d’Angleterre, et qui l’emporte, malgré le traité de Troyes soutenu par les juristes et théologiens de l’université de Paris. Le code général de la fonction publique comporte d’ailleurs une disposition selon laquelle un agent public peut désobéir à un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.

Pensez-vous vraiment que la France est au bord de la guerre civile ?

Comme l’a montré Jérôme Fourquet, la France est devenue un archipel où tous les Français ne vivent pas la même chose. Or, la guerre civile est déjà là pour certains d’entre eux, mais larvée : de quoi parle-t-on quand à Saint-Ouen on déplace une école faute de parvenir à lutter contre des trafiquants ? Quand à Saint-Denis des policiers municipaux sont contraints de fuir, attaqués par une trentaine d’individus ? Quand à Toulon, deux élèves policiers sont roués de coups pour avoir défendu des femmes harcelées dans la rue ? Ou encore quand le ministre de l’Intérieur décompte 65 faits de violence en dix jours contre les prisons ou leurs personnels ? Les Français qui ne subissent pas cela préfèrent fermer les yeux et se rassurer, s’enferrer dans le déni.

Pour autant, nous ne sommes pas dans le cadre d’un conflit généralisé, en partie parce que les trafiquants n’y ont pas intérêt et que l’assistanat généralisé calme le jeu. Surtout, et c’est le message central du livre : tout dépendra non pas des institutions et des procédures, mais du tempérament, en clair du courage, allez disons le mot, de la vertu de ceux qui dirigeront le pays.

Je conteste formellement le terme de « guerre civile » employé à tort et à travers qui n’a absolument rien à voir avec ce qui se passe, ni même avec ce qui se passerait si, par exemple, les banlieues s’embrasaient, que la préfecture de Seine Saint-Denis brûlait (avec des dizaines de victimes), que les mairies étaient occupées par des éléments belliqueux…

…Belliqueux mais absolument dépourvus de toute capacité à se défendre si l’État se décidait enfin à employer les armes de la guerre. Les émeutiers du « 93 » ne résisteraient pas longtemps à un vol de Rafale, à des tirs de canons César, à l’intervention de troupes d’élite qui auraient la mission qui est celle des soldats en toute guerre : « En tuer ! » (devise du 501ème RCC). j’ai été heureusement surpris d’entendre l’autre jour Éric Naulleau déclarer sur CNews, l’autre jour que si on déclare « la guerre » (au narcotrafic, à l’islamisme, etc.) « il faut employer les armes de la guerre ».

Ce qui peut se passer, ce sont des séditions, des jacqueries, des ravages… Mais comment comparer cela avec la vraie belle Guerre civile, celle de l’Espagne entre 36 et 39 où de part et d’autre il y avait des formations militaires structurées, entrainées, munies d’armes redoutables et d’alliés étrangers puissants?

En fait ce qui pourrait se passer, c’est un effondrement de l’État qui « n’osera pas » ; c’est exactement le propos du « Camp des Saints » : nullement une défaite au sens classique du terme, mais un renoncement. Et la survenue de l’anarchie.

On me dira que le résultat est à peu près le même ; pas du tout. Si les Rouges espagnols l’avaient emporté sur le Camp national, l’État espagnol ne se serait pas effondré : simplement il aurait dû mater (et il l’aurait fait !) des poches anarchistes, séparatistes, trotskystes en plus de zigouiller prêtres, religieuses, propriétaires, intellectuels ; de la même façon que l’État russe ne s’est pas effondré après 1917.

Ce qu’il y a le plus à craindre, c’est toujours l’anarchie…

Pour le reste, je crois connaître assez notablement la haute Administration et les Cabinets ministériels ; ce dont ils souffrent, ce n’est pas d’une trouille individuelle, mais de l’absence d’une autorité ferme et directrice qui ne recule ni devant l’Opinion, ni devant les diktats médiatiques, juridiques, compassionnels, etc.

Je ne pousse pas plus loin mon propos. Disons qu’à un moment donné, il faut tirer…

C’est pourquoi dans le petit chapeau qui précède l’article, JSF a noté « affrontements civils » plutôt que « guerre civile », en effet, inapproprié, surtout si on se réfère, par exemple à la Guerre d’Espagne !

Merci à Pierre Builly de son commentaire étayé par sa solide expérience des arcanes du Pouvoir.