Par Aristide Renou.

Cette riche analyse particulièrement pertinente d’Aristide Renou a été publiée le 19 avril sur sa page Facebook. Si nous sommes opposés à la démocratie à la française et royalistes, nous n’oublions pas que l’assentiment populaire est évidemment nécessaire à un pouvoir royal pérenne. Ainsi, Saint-Simon écrit-il : « Rien n’est plus terrible que le silence des peuples sur le passage des rois ». Nos modernes présidents sont plutôt confrontés désormais à un phénomène inverse. Le phénomène de rejet ou, dit dans le jargon actuel : le « vote contre ». Et encore : s’il daigne s’exprimer. Ce qui ne semble pas gagné d’avance, on vient de le voir. ![]()

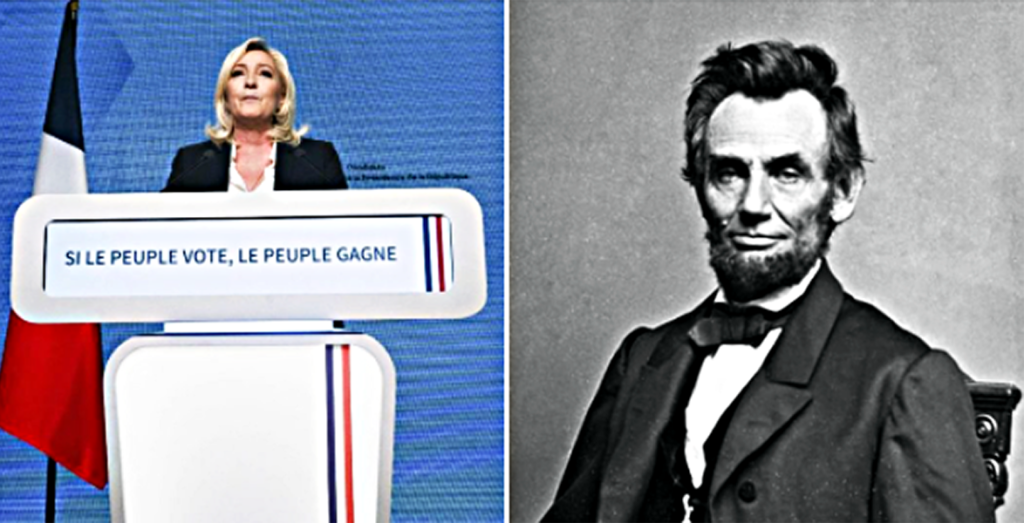

La possibilité que Marine Le Pen puisse devenir présidente de la République a fait surgir un intéressant débat juridique, qui est en réalité proprement une question politique fondamentale et va à la racine de l’actuel pourrissement de nos institutions démocratiques.

La possibilité que Marine Le Pen puisse devenir présidente de la République a fait surgir un intéressant débat juridique, qui est en réalité proprement une question politique fondamentale et va à la racine de l’actuel pourrissement de nos institutions démocratiques.

La question immédiate est : est-il possible de réviser notre Constitution en utilisant son article 11, qui dispose dans son premier alinéa que « Le Président de la République (…) peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. » ?

On le sait, le général de Gaulle l’a utilisé deux fois à cette fin, en 1962 et en 1969. Or il est le grand inspirateur de cette Constitution qui est encore la nôtre. Par ailleurs l’article 11 mentionne bien « l’organisation des pouvoirs publics », et qu’est qu’une Constitution si ce n’est un texte qui « organise les pouvoirs publics » ?

La question semblerait donc devoir être vite répondue, comme dirait l’autre, et d’ailleurs la possibilité d’utiliser le référendum de l’article 11 pour modifier la Constitution figurait, par exemple, dans le projet adopté par le PS en juin 2006 en vue de l’élection présidentielle de mai 2007 et à l’époque on n’en avait pas fait toute une histoire.

Mais, car il y a un mais, depuis le début cet usage de l’article 11 est contesté par une partie des juristes patentés, au motif que la Constitution prévoit expressément un article pour sa propre révision, l’article 89, qui oblige à avoir l’accord des deux assemblées parlementaires pour pouvoir réviser.

Aujourd’hui cette opposition s’est durcie et la quasi-totalité des légistes est vent debout contre toute utilisation de l’article 11 à des fins de révision constitutionnelle. Cependant, si les arguments avancés sont juridiques, il est transparent que les véritables raisons sont politiques. Si Marine Le Pen, et plus généralement « les populistes », veulent faire largement usage du référendum, c’est pour contourner les obstacles patiemment disposés par la caste des légistes pour empêcher l’application des politiques qui ont la faveur des « populistes ». Et inversement, si les légistes crient à l’inconstitutionnalité, c’est parce que le référendum ainsi utilisé menacerait de briser les chaines dont ils ont chargé la souveraineté nationale et qui l’oblige à se mouvoir dans un cercle sans cesse plus étroit.

En vérité, ce débat constitutionnel dissimule à peine un combat politique entre des populares, qui soutiennent que, dans une république, le peuple doit avoir le dernier mot, et des optimates, qui affirment que la vox populi doit respecter les règles fondamentales de la République, règles qui leur donnent à eux, les optimates, un droit de veto sur les désirs exprimés par le peuple.

Ce qui empêche de trancher facilement le débat et de donner raison à l’un ou l’autre camp est que, d’une certaine manière, les deux ont raison. La démocratie, telle que nous l’entendons, est à la fois la souveraineté populaire et la protection des droits fondamentaux des individus. Les deux sont logiquement liés : c’est parce que les êtres humains « naissent et demeurent libres et égaux en droits » (naturels) qu’il est injuste de les gouverner sans leur consentement et que, par conséquent la loi sera faite par la majorité. Cependant, la majorité ne sera pas toute puissante. Les lois qu’elle édictera devront respecter les droits fondamentaux de tous les individus, y compris bien sûr ceux qui appartiennent à la minorité politique du moment.

Il y a donc une parfaite cohérence théorique entre les droits individuels et la souveraineté populaire mais une grande tension dans la pratique entre ces deux éléments : insister sur la souveraineté populaire a vite fait de piétiner les droits individuels, et insister sur les droits individuels a vite fait de priver la nation de la possibilité de se gouverner elle-même.

La difficulté est de trouver un arrangement qui préserve et tienne en équilibre ces deux principes qui tirent dans des directions opposées. Cet arrangement est ce que nous appelons une Constitution. Une Constitution bien conçue distribue le pouvoir politique entre plusieurs institutions de manière à ce que, « par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir », sans pour autant empêcher le gouvernement d’accomplir les tâches indispensables qui sont les siennes. On conçoit que cet équilibre, qui ne repose pas que sur des mécanismes juridiques, soit toujours imparfait et sujet à se dérégler fréquemment. La démocratie est peut-être le régime le plus difficile à établir et à maintenir qui soit (ce qui, entre nous soit dit, devrait totalement nous dissuader de chercher à l’exporter, mais c’est un autre sujet).

L’un des dispositifs destinés à assurer cet équilibre démocratique entre respect de la volonté populaire et respect de la règle est l’existence de cours constitutionnelles, chargées de contrôler que les lois adoptées par la majorité au Parlement respectent bien les dispositions de la Constitution.

Comme l’écrit justement Publius dans Le Fédéraliste : « Il n’existe aucune position qui repose sur des principes plus clairs que celle selon laquelle tout acte de la part d’une autorité déléguée, qui serait contraire à la teneur de la délégation en vertu de laquelle il est pris, est nul. Par conséquent, aucun acte législatif contraire à la Constitution ne peut être valide. »

C’est en effet simple, clair et net. Et l’article 61 de notre Constitution donne ainsi au Conseil Constitutionnel le pouvoir de se prononcer sur la constitutionnalité des lois. Une disposition qu’il déclare inconstitutionnelle ne peut être ni promulguée ni mise en application.

Mais, depuis sa décision fatale du 16 juillet 1971, le Conseil Constitutionnel a peu à peu augmenté ses pouvoirs et ses prétentions. Sa position actuelle, soutenue par la quasi-totalité de la caste de légistes, est qu’il est le seul et unique interprète autorisé de la Constitution et que, par conséquent, les autres pouvoirs publics doivent se soumettre sans discuter à ses interprétations.

Toute tentative de contester ou de contourner les décisions du Conseil Constitutionnel serait une remise en cause de la démocratie elle-même ou, comme l’a déclaré un éminent légiste spécialiste de la Constitution : « un coup d’État ».

D’ailleurs l’actuel président du Conseil Constitutionnel, Laurent Fabius, a déjà commencé à disposer ses batteries pour canonner les troupes populistes si celle-ci devait apparaitre du côté du Palais Royal. « Ceux qui comme le général de Gaulle en 1962 avec l’élection du président de la République au suffrage universel, estiment pouvoir s’appuyer sur l’Article 11 et le seul référendum pour réviser la constitution ont tout faux », a-t-il affirmé. « D’abord, parce que n’est pas le général de Gaulle qui veut. Ensuite, parce que toute révision de la Constitution doit se fonder non sur l’article 11 mais sur l’article 89. »

Disons le simplement : l’usurpation de pouvoir et le véritable coup d’État juridique sont le fait du Conseil Constitutionnel et de la caste des légistes qui le soutiennent et, du temps de Cambyse, la peau des conseillers constitutionnels aurait déjà servi à recouvrir leurs sièges.

Le Conseil Constitutionnel tient de la Constitution le pouvoir de statuer de manière définitive sur la constitutionnalité d’une loi, il ne tient d’aucune disposition de la Constitution un monopole dans l’interprétation de la Constitution. En fait, le Parlement et l’exécutif doivent chacun dans leurs actions respectives être guidés par leur propre opinion concernant la Constitution. Chaque autorité qui s’engage à défendre la Constitution s’engage de toute nécessité à la défendre telle qu’il la comprend et non telle qu’elle est comprise par d’autres.

L’article 5, par exemple, dispose que « Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités. » Ce qui signifie que celui-ci peut non seulement faire usage de ses pouvoirs tel qu’il comprend ceux-ci, et non tel que le Conseil Constitutionnel les comprend, mais plus encore qu’il a le DEVOIR de s’opposer à l’interprétation que le Conseil donne de la Constitution si celle-ci lui semble erronée. Il n’a pas davantage à déférer à l’opinion des légistes, quand bien-même ceux-ci seraient unanimes (ce qui n’arrive jamais au demeurant).

Le président de la République ne peut donc pas promulguer une loi déclarée anticonstitutionnelle par le Conseil Constitutionnel, car la Constitution l’interdit expressément d’une manière qui ne souffre aucune interprétation. En revanche, il peut parfaitement faire usage de l’article 11 pour réviser la Constitution, car cet article souffre plusieurs interprétations raisonnables et qu’il existe en outre les précédents posés par le fondateur de la 5ème République.

En fait, toute Constitution bien conçue instaure une concurrence dans l’interprétation de la Constitution entre les différentes autorités constitutionnelles : cela fait partie de la « disposition des choses » qui permet, autant que possible, de se protéger contre les abus de pouvoir et d’équilibrer souveraineté populaire et droits individuels. En matière constitutionnelle, la seule autorité incontestable, c’est le peuple lui-même, étant donné que le peuple est censé être le seul auteur de la Constitution.

En France le contrôle de constitutionnalité des lois date, à toutes fins utiles, de la 5ème République. Il est donc récent. Les Etats-Unis, en revanche, ont une longue expérience du contrôle de constitutionnalité, et leur histoire offre par conséquent bien des exemples instructifs d’affrontements entre la Cour suprême et les autres pouvoirs politiques. Tenons-nous en à deux cas particulièrement éminents, impliquant tous deux celui qui, de l’aveu à peu près général fut sans doute le plus grand président américain.

Le 6 mars 1857, la Cour suprême rendit le tristement célèbre arrêt Dred Scott, dans lequel le Chief Justice Taney affirmait, d’une part, qu’aucun Noir ne pouvait être considéré comme citoyen américain, et donc qu’aucun Noir ne pouvait exercer une action en justice devant les tribunaux fédéraux, et, d’autre part, que le gouvernement fédéral n’avait pas le pouvoir d’interdire l’esclavage dans les territoires acquis après la fondation des Etats-Unis. Cette décision signifiait que la Constitution américaine garantissait un droit à posséder des esclaves et elle avait pour première conséquence pratique que le programme du parti Républicain nouvellement crée devait être considéré comme anticonstitutionnel, puisque la raison d’être de ce parti était précisément d’empêcher l’extension de l’esclavage au-delà des territoires où il existait déjà.

Toute ressemblance avec la situation actuelle en France…

Les Démocrates s’empressèrent de proclamer que cette décision mettait un point final au débat sur l’esclavage, qui agitait le pays depuis des décennies, et que toute tentative de contester la décision Dred Scott n’était rien d’autre qu’une entreprise séditieuse visant à renverser la Constitution des Etats-Unis. Aujourd’hui on dirait « une attaque contre l’État de droit ».

Abraham Lincoln, dont l’étoile était alors ascendante au sein du parti Républicain, refusa catégoriquement une telle conclusion.

Il affirma que cette décision était mal fondée en droit et en fait, qu’il considérait par conséquent qu’elle n’avait aucune autorité en tant que précédent, et que le parti Républicain n’en continuerait pas moins son action politique tout en faisant tout ce qui était en son pouvoir pour parvenir à ce que, un jour, la Cour suprême, revienne sur cette décision calamiteuse. Trois ans plus tard, Lincoln était élu président des Etats-Unis.

Peu de temps avant son entrée en fonction, les Etats du sud firent sécession, et la guerre civile commença.

Pour répondre à cette menace existentielle, Lincoln prit une série de décisions en s’appuyant sur les dispositions de la Constitution américaine qui font du président le commandant en chef des forces armées de l’Union. L’une de ces décisions fut de suspendre l’Habeas Corpus sur certaines parties du territoire, transférant ainsi aux autorités militaires le pouvoir de maintenir l’ordre.

Saisi par un certain John Merryman, arrêté par les autorités militaires pour trahison, le Chief Justice Taney (encore lui…) déclara que les ordres donnés par Lincoln étaient contraire à la Constitution et que le président n’avait en aucun cas le pouvoir de suspendre l’Habeas Corpus.

Lincoln ne tint aucun compte de cette décision judiciaire. Au contraire, il étendit la suspension de l’Habeas Corpus à d’autres parties du territoire en affirmant que son serment de préserver, protéger et défendre la Constitution l’obligeait à prendre ces mesures. S’exprimant devant le Congrès le 4 juillet 1861, Lincoln expliqua ainsi son action :

« L’ensemble des lois qui devaient être fidèlement exécutées se heurtait à une résistance et était lettre morte dans près d’un tiers des États. Doit-on permettre qu’elles demeurent finalement inexécutées, même s’il était parfaitement clair que, par l’emploi des moyens nécessaires à leur exécution, une seule loi, qui montre tant de sollicitude pour la liberté du citoyen que, en pratique, elle protège plus les coupables que les innocents, devrait être violée dans une mesure très limitée ? Pour formuler la question plus directement : toutes les lois, sauf une, doivent-elles rester inexécutées, et le gouvernement lui-même doit-il s’effondrer de peur que cette loi ne soit violée ? »

Le 24 septembre 1862, Lincoln suspendit l’Habeas Corpus dans tout le pays. Toute personne se rebellant contre les États-Unis serait emprisonnée et jugée par un tribunal militaire. En mars 1863, deux ans après le premier ordre de suspension de Lincoln, cette suspension temporaire fut inscrite dans la loi par le Congrès.

La leçon à tirer de cet exemple pour la France d’aujourd’hui me parait parfaitement claire.

La décision Dred Scott visait à ôter des mains du peuple américain une décision qui lui revenait de droit, en vertu des principes républicains les plus impeccables. Elle était un abus de pouvoir flagrant de la part de la Cour suprême et les Républicains ont eu entièrement raison de ne pas se laisser impressionner par ce fiat judiciaire.

De la même manière, Lincoln n’avait pas à se soumettre à la Cour concernant l’interprétation de ses pouvoirs de président, et il ne l’a pas fait.

Depuis une bonne cinquantaine d’années, les décisions de type Dred Scott se sont multipliées, tant au niveau des juridictions françaises que des juridictions européennes. La question qui est maintenant devant nous est de savoir si le peuple français va définitivement abdiquer son droit naturel à se gouverner lui-même, ou bien s’il va, un jour, se donner un dirigeant décidé à reprendre ce droit des mains des juges et d’une classe politique largement complice, par adhésion, par peur ou par paresse.

Si une telle personne venait à être portée à la tête de l’Etat, elle ne devrait surtout tenir aucun compte de l’interprétation du Conseil Constitutionnel (ou du Conseil d’Etat) concernant ses pouvoirs, et notamment concernant l’usage du référendum. Le président de la République n’a pas à accepter l’interprétation que le pouvoir judiciaire peut donner des termes « organisation des pouvoirs publics », ou bien « réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation ».

Si jamais l’usage de ses pouvoirs constitutionnels venait à être indûment entravé par la caste des légistes, je lui conseillerais d’ailleurs de faire usage de toutes les prérogatives que lui confère la Constitution pour briser cette rébellion, y compris au besoin en faisant usage de l’article 16 si aucun autre moyen ne s’avérait suffisant. Car la querelle dans laquelle nous sommes engagés est, à sa manière, aussi existentielle que la sécession des États du sud l’a été pour les États-Unis.

Comme l’a rappelé Lincoln dans ce même discours du 4 juillet 1861 : « Aucun gouvernement populaire ne peut survivre longtemps à un précédent marqué selon lequel ceux qui remportent une élection ne peuvent sauver le gouvernement d’une destruction immédiate qu’en abandonnant le point principal sur lequel le peuple a fait porter ses suffrages. » ■

Lumineuse contribution. Il y a des questions dont ne peut pas se débarrasser par quelques pirouettes et fumeux « éléments de langage », du type « État de droit » ou « Principes de la République », à la Fabius ou à la Macron. Dans la grande tradition Étatsunienne, il n’y a pas de « fiat » sans justifications soignées et détaillées, toutes enrichies par une chaîne de précédents. Le discours du Président Lincoln vaut d’être relu tant il est précis, scrupuleux et détaillé. Loin des coups de menton à la française ! L’article de M. Renou omet de signaler que Lincoln, justifiait déjà sa décision par la disposition existant dans la Constitution des USA, selon laquelle l’Habeas Corpus ne saurait être suspendu sauf si, en cas de rébellion ou d’invasion, la sécurité publique l’exigeait. Notre article 16 en somme.

« The provision of the Constitution that « the privilege of the writ of habeas corpus shall not be suspended unless when, in cases of rebellion or invasion, the public safety may require it »