Par Pierre Builly.

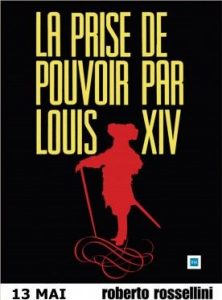

La prise du pouvoir par Louis XIV de Roberto Rossellini 1967).

Le soleil ni la mort…

Et voilà qu’à un moment vers 1961, 1962, le grand, l’immense Roberto Rossellini quitte à peu près définitivement le cinéma des écrans, le cinéma qui lui a permis de réaliser d’étonnants chefs-d’œuvre : Rome ville ouverte, Païsa, Allemagne année zéro, Stromboli, Europe 51. Ça ne l’intéresse plus, désormais. D’ailleurs, il n’a jamais aimé les acteurs. Et il est vrai qu’avoir vécu avec des personnalités comme Anna Magnani (la brûlante) et Ingrid Bergman (le feu sous la cendre) conduit à penser que les anonymes peuvent bien être suffisants pour un film que le réalisateur illuminera.

D’où la détermination du réalisateur de proposer désormais des films de nature pédagogique, presque scolaire, où les spectateurs recevront une sorte d’enseignement destiné à leur élévation intellectuelle. Toute la fin de vie de Rossellini s’est bâtie là-dessus, avec des téléfilms intelligents : Socrate, Blaise Pascal, Augustin d’Hippone, René Descartes, etc. Selon l’auteur, la télévision était le vecteur idéal pour enseigner les grands noms, les grands moments de notre Humanité. Ambition qui apparaît aujourd’hui naïve, mais qui ne manquait pas d’être intéressante et d’un éclat certain.

D’où la détermination du réalisateur de proposer désormais des films de nature pédagogique, presque scolaire, où les spectateurs recevront une sorte d’enseignement destiné à leur élévation intellectuelle. Toute la fin de vie de Rossellini s’est bâtie là-dessus, avec des téléfilms intelligents : Socrate, Blaise Pascal, Augustin d’Hippone, René Descartes, etc. Selon l’auteur, la télévision était le vecteur idéal pour enseigner les grands noms, les grands moments de notre Humanité. Ambition qui apparaît aujourd’hui naïve, mais qui ne manquait pas d’être intéressante et d’un éclat certain.

Le premier tome de cette leçon était précisément La prise du pouvoir par Louis XIV. Moment décisif de l’histoire de France où après la guerre de Cent ans, les guerres de religion et les troubles de la Fronde, l’État créé par Philippe le Bel au 14ème siècle retrouve sa force. Cela grâce à une suite de puissants ministres, Richelieu et Mazarin et à la détermination du Grand Roi qui fera de la France la première puissance mondiale.

Le premier tome de cette leçon était précisément La prise du pouvoir par Louis XIV. Moment décisif de l’histoire de France où après la guerre de Cent ans, les guerres de religion et les troubles de la Fronde, l’État créé par Philippe le Bel au 14ème siècle retrouve sa force. Cela grâce à une suite de puissants ministres, Richelieu et Mazarin et à la détermination du Grand Roi qui fera de la France la première puissance mondiale.

Sans l’intelligence et le caractère de Louis XIV, la France, de fait, aurait pu n’être qu’un aimable territoire ductile à toutes les aspirations et ouvert à toutes les ambitions étrangères. Le film de Rossellini, adapté d’un récit de l’historien Philippe Erlanger montre extrêmement bien comment c’est le caractère et l’ambition du monarque qui ont édifié un royaume solide et cohérent. Que peut-on reprocher à Louis XIV sinon d’avoir vécu vingt ans de trop et donc d’avoir alors été dépassé par le mouvement du siècle ?

Sans l’intelligence et le caractère de Louis XIV, la France, de fait, aurait pu n’être qu’un aimable territoire ductile à toutes les aspirations et ouvert à toutes les ambitions étrangères. Le film de Rossellini, adapté d’un récit de l’historien Philippe Erlanger montre extrêmement bien comment c’est le caractère et l’ambition du monarque qui ont édifié un royaume solide et cohérent. Que peut-on reprocher à Louis XIV sinon d’avoir vécu vingt ans de trop et donc d’avoir alors été dépassé par le mouvement du siècle ?

Mais là nous sommes aux débuts, dans ces instants ou l’Histoire retient son souffle. Le jeune Roi – 22 ans – va perdre le plus exceptionnel de ses soutiens, ce cardinal Mazarin qui a tant aimé la France qu’il lui a légué, après les traités de Westphalie de 1648, cent ans de paix. Bien sûr il a prévariqué, il s’en est mis plein les poches et, quand il meurt, en 1661, il est la première fortune d’Europe. Quelle importance, puisqu’il a écarté du pays les ambitions espagnoles, impériales et qu’il laisse un trône assaini ? Les séquences qui représentent le Cardinal parvenu au bout de sa route sont d’une grande beauté.

Mais là nous sommes aux débuts, dans ces instants ou l’Histoire retient son souffle. Le jeune Roi – 22 ans – va perdre le plus exceptionnel de ses soutiens, ce cardinal Mazarin qui a tant aimé la France qu’il lui a légué, après les traités de Westphalie de 1648, cent ans de paix. Bien sûr il a prévariqué, il s’en est mis plein les poches et, quand il meurt, en 1661, il est la première fortune d’Europe. Quelle importance, puisqu’il a écarté du pays les ambitions espagnoles, impériales et qu’il laisse un trône assaini ? Les séquences qui représentent le Cardinal parvenu au bout de sa route sont d’une grande beauté.

Ne sont pas moindres en qualité celles qui représentent le Roi, alors tenu pour un jeune homme hédoniste, simplement voué aux plaisirs de la chasse, de la danse et des jolies femmes, prendre en main son destin. Mais comme il est dommage d’avoir choisi, pour représenter le Roi un théâtreux inconnu, Jean-Marie Patte qui ne donne de Louis XIV qu’une fausse image. Nabot sans talent dramatique, ce faux acteur pollue gravement le film. Louis XIV était grand, très grand pour l’époque même : 1,84 mètre. Comme le furent ses successeurs : Louis XVI atteignait 1,91 mètre.

Ne sont pas moindres en qualité celles qui représentent le Roi, alors tenu pour un jeune homme hédoniste, simplement voué aux plaisirs de la chasse, de la danse et des jolies femmes, prendre en main son destin. Mais comme il est dommage d’avoir choisi, pour représenter le Roi un théâtreux inconnu, Jean-Marie Patte qui ne donne de Louis XIV qu’une fausse image. Nabot sans talent dramatique, ce faux acteur pollue gravement le film. Louis XIV était grand, très grand pour l’époque même : 1,84 mètre. Comme le furent ses successeurs : Louis XVI atteignait 1,91 mètre.

La médiocrité de la taille de Jean-Marie Patte rend assez ridicules les scènes où le Roi, qui a voulu faire en sorte que les courtisans, la noblesse dont il a eu si peur pendant la Fronde, suivent la mode chamarrée et coûteuse qu’il arbore et s’exhibe en habits hors de prix.

La prise de pouvoir par Louis XIV est, cela posé, une très belle leçon. Ceci malgré les protestations des grincheux habituels qui soutiennent qu’il manque un bouton à la vareuse des Gardes françaises ou qu’une scène où un dialogue important a été tourné n’est pas située exactement où elle devrait être. Le film présente, d’une façon peut-être un peu rugueuse, un peu engoncée, un peu trop didactique, un moment décisif de l’histoire de notre pays. Celui où le Roi se veut Soleil pour ses sujets, quels qu’ils soient, comme le Soleil donne chaleur et lumière au monde entier.

La prise de pouvoir par Louis XIV est, cela posé, une très belle leçon. Ceci malgré les protestations des grincheux habituels qui soutiennent qu’il manque un bouton à la vareuse des Gardes françaises ou qu’une scène où un dialogue important a été tourné n’est pas située exactement où elle devrait être. Le film présente, d’une façon peut-être un peu rugueuse, un peu engoncée, un peu trop didactique, un moment décisif de l’histoire de notre pays. Celui où le Roi se veut Soleil pour ses sujets, quels qu’ils soient, comme le Soleil donne chaleur et lumière au monde entier.

Merci à Roberto Rossellini d’en avoir aussi bien compris l’esprit. ■

Un DVD paru en 2004 est vendu en occasion à un prix scandaleux (70 €) ; mais on peut regarder le film moyennant 3 € sur le site de l’Institut National de l’Audiovisuel (https://madelen.ina.fr/programme/la-prise-de-pouvoir-par-louis-xiv)

Chroniques hebdomadaires en principe publiées le dimanche.

J’ai toujours perçu l’admirable film de Rosselini comme une sorte d’hommage d’un marxiste au « politique d’abord » de Maurras.

Le politique n’est donc pas une « superstructure » dont la fonction est de servir et masquer « la classe dominante » , car il est possible pour l’Etat de conduire et de « domestiquer » cette classe au profit du Bien Commun.

C’est avec la monarchie qu’il est possible de « prendre le pouvoir », c’est-à-dire de substituer -au moins partiellement – le pouvoir politique conscient aux dominations de la mécanique sociale.

Cette « prise de pouvoir » les socialistes – de Lénine à François Hollande – en rêveront ultérieurement sans avoir la possibilité institutionnelle de la réaliser avec sagesse.

Tu ne peux pas accoler la mention « marxiste » à Rossellini, cher Michel ! Engagé modérément avec le fascisme (« Le navire blanc », « L’homme à la croix « ), il met en scène une des plus belles figures de prêtre qui se puisse dans « Rome ville ouverte » (1945) poursuit une réflexion fortement empreinte de christianisme dans « Allemagne année zero » (1948) ou « Europe 51 » (1952).

Ne confonds-tu pas avec Lucchino Viscosité, grand aristocrate marxiste ?

Le sensible désaccord entre Michel Michel et Pierre Builly autour du marxisme ou non d’un tel, et ce, d’après une observation de Michel intéressant le «politique d’abord» de Maurras, m’amène à confesser que ce «politique d’abord» m’est toujours confusément apparu comme la marque d’un sacrifice intellectuel à la dialectique, en général, et à celle hegelo-marxiste, en particulier.

Le fait que Rossellini eût été accointé avec un fils Mussolini et connu une période dite «fasciste» ne saurait en rien infirmer l’idée qu’il put avoir été marxiste… On rencontre plusieurs cas du même genre, à commencer par Pier Paolo Pasolini, lequel, croyé-je me rappeler, a raconté sa période (jeune) «fasciste» quelque part, en l’intégrant «dialectiquement» à son cheminement de progressiste ; Mikis Theodorakis débuta chez Metaxas, pour finir indéfectiblement attaché au Parti communiste grec ; cependant, le très grand compositeur n’a jamais manquer à la fidélité qu’il se devait à lui-même et, au fond, n’a jamais rien «renier», allant jusqu’à dédier une symphonie, conjointement, à un «communiste» et à un «fasciste», tous deux ses chers amis, qui avaient trouvé la mort, dans des camps opposés, durant la guerre civile grecque, guerre civile qui se solda par la scission du Parti communiste en celui de l’intérieur et le second «en exil», selon qu’ils déploraient ou non la politique soviétique alignée sur les accords de Yalta, ceux-ci empêchant que l’URSS se permette de jeter par trop les yeux sur la Grèce qui ne relevait pas de sa zone d’influence. Mais revenons aux moutons…

Assurément que «La Prise du pouvoir par Louis XIV» a quelque chose d’éminemment marxiste, j’en veux pour preuve l’appréciation de mon défunt communiste de père, qui se plaisait à analyser ledit film et, partant, se heurtait à ses camarades qui réfutaient que l’on pût soutenir une apologie de la royauté. Monsieur mon père tenait autrement debout intellectuellement que ses petits camarades, aussi, suis-je bien persuadé que son point de vue était le bon. Point de vue que je ne saurais pourtant partager, quant à la qualité de l’œuvre de Rossellini… Pourtant, je reconnais bien Michel Michel dans sa nostalgie que nous autres, royalistes, n’ayons pas su tirer les leçons de «politique» fournies par le léninisme et que, du coup, nous soyons restés sur le pavé. Pour aller plus loin dans mon désaccord superficiel avec Michel (avec qui je suis en profonde communion en tous points), je dirai que le «politique» (d’abord ou ensuite, c’est du pareil), le politique, dis-je, n’est pas fait pour nous, bien au contraire, c’est précisément ce à quoi nous devons viscéralement être opposés.

Cher Pierre Builly, assurément , Mazarin et Richelieu furent de «puissants politiques», mais c’est le «sens» dans lequel leur ministère respectif orienta notre «Histoire» qui permit au centralisme démocratique révolutionnaire de se développer sur ce qu’ils lui ont laissé comme large champ de manœuvres.

Le «politique» mis au goût du jour français, c’est «la fin des Féodaux», pour reprendre le titre évocateur d’un excellent travail d’Henry Montaigu (en deux volumes). La structure d’un «État français» s’oppose quasi «dialectiquement» au Très-Chrétien franc Royaume de France et, assurément, c’est cette idée-là qu’a entendu illustrer «éducativement» Rossellini dans son film, cette idée-là que mon vieux père avait su déceler et qu’il entendait faire partager à ses camarades.

Jean-Marie Patte (d’ailleurs plus dramaturge et metteur en scène qu’acteur) fut un «compagnon de route et je crois me rappeler que la distyribution général du film comptait un assez grand nombre de ce genre de «sympathisants. De plus, je crois bien reconnaître le comédien Raymond Jourdan sur une des photos illustrant l’article, lequel était un membre du Parti communiste français ; je l’ai bien connu, justement autour de mes parents, à peu près à l’époque du film, du reste – histoire de rire un peu, il avait pour femme une dame qui répondait au nom (passablement rasoir) de Gillette Barbier… Je me demande si Jourdan n’avait pas aussi appartenu au réseau Jeanson, lequel Francis Jeanson, par ailleurs, était un homme excellent, dans le privé (je l’ai bien connu en ces temps-là)… Il sera intéressant de savoir à son sujet qu’il lui est finalement arrivé d’être conquis par Sri Aurobindo, d’aller quelquefois à Auroville et, surtout, d’y avoir acquis son, beau-fils (enfant de sa seconde femme, dont je ne sais plus le prénom), beau-fils qui est aujourd’hui une personnalité d’importance à Auroville ; son nom est Jean-Yves Lung, et il fut un des plus chers amis que j’ai eus durant mes 12-15 ans. Pour continuer dans l’anecdotique, il ne sera pas indifférent de savoir que cette seconde femme de Jeanson avait été élevée par Charles de Gaulle…

Je n’ai pas contesté l’opinion de mon cher Michel sur la structure du film, pas plus que je ne contesterais, David, votre long message.

J’ai simplement écrit que Roberto Rossellini n’a jamais, jamais, jamais professé la moindre sympathie pour le Parti communiste italien, et ses pseudopodes plus à gauche, au contraire de Visconti, Pasolini, Elio Pietri, Francesco Rosi, Ettore Scola, Marco Bellochio, Bernardo Bertolucci, Nanni Moretti et bien d’autres.

Je n’ai pas beaucoup de goût pour les idées et je serais bien incapable de discerner quoi que ce soit d’un peu subtil dans un film.Je laisse cela sur le côté.

Cela étant je ne cache pas que j’admire l’effort de la Monarchie dans le sens de la Centralisation la plus vigoureuse et de l’admiration de l’État ; ce qui ne fait pas de moi un bon maurrassien, j’en conviens. Et il est exact que, sur d’autres supports j’interroge vainement nos amis sur ce que seraient ces fameuses « libertés locales » dont on nous rebat. les oreilles. Et personne, absolument personne ne m’a jamais donné l’esquisse du bout d’une réponse. Quitter le système métrique ? Rédiger un Code pénal différent ? Avoir des grades miltaires vénaux ?

J’attends.

Simple remarque sur Visconti: un grand seigneur qui traverse les siècles, très proustien dans sa démarche. Son communisme me parait un dégoût de la classe bourgeoise montante, désagrégant l’ancienne société; Une scène du » Guépard » avec Serge Regianni, comme garde chasse est un quasi éloge des Bourbons de Sicile. Par ailleurs la dernièce scène de ce film est la clé de Visconti, quand le Prince Salina s’agenouille solennellement devant un prêtre portant le sacrement des malades, scène aussi symbolique de nostalgie aigue d’un monde ancien, et un hommage appuyé pour ce monde, qui va disparaïtre sous les coups d’une bourgeoisie féroce et barabare, le monde catholique qui irrigait l’Europe. Cela ne semble pas très marxiste mais bien réactionnaire. Jugeons essentiellement un cinéaste sur son regard qui est – pourles grands-réfractaire à toute idéologie comme les visages qu’il dévoile. et derrière une autre réalité. Fellini est-il de gauche ou de droite? Trop de talent pour le ranger dans une case.

Don acte, j’ai confondu, à une époque où la télévision était largement tenus par le parti communiste, Rosselini n’était pas marxiste

J’aimerais bien que l’on réponde sérieusement au défi que lance Pierre Builly. qui reste très marqué par le Ministère de l’Intérieur. Joël Broquet pourrait-il en prendre l’initiative ?

Pour ma part, je crois que le critère est le « Bien Commun » et qu’en soi, centralisation ou décentralisation ne sont pas des fétiches intouchables.

En revanche, je sais que plus l’Etat fédérateur est faible moins il peur se permettre de laisser de libertés aux composants fédérés.

Je puis tenter de répondre au défi de Pierre Builly, quoique n’étant pas maurrassien non plus. Je publierai ma réponse un peu plus tard dans la soirée.

Un petit point qui n’intéresse que moi et quelques amis : je suis profondément maurrassien au sens du premier chapitre de »La politique naturelle » dans « Mes idées politiques » (« Le petit poussin »). Mais nous sommes en 2022 et je me demande bien ce que pourrait être la « décentralisation » confiée à Xavier Bertrand, Christian Estrosi, Valérie Pécresse, etc.

Déjà, sauvons la France. Ce ne serait vraiment pas mal. On récupérera les patois, idiomes, dialectes plus tard. Si l’on gagne.

On l’attend. Merci !

Comme convenu, je tente une réponse à l’attention de Pierre Builly.

D’abord, je suis assez d’accord avec lui lorsqu’il fait l’éloge de la monarchie comme force centralisatrice. Plus exactement, la monarchie à la française peut concentrer autour d’elle tout ce qui relève proprement de l’Etat. D’où une nécessaire et bienfaisante centralisation du pouvoir contre la féodalité au Moyen-Âge.

De même, il faut rendre justice à la Révolution d’avoir sur certains points achevé l’œuvre de nos rois. Ainsi du système métrique, du Code civil (du moins tel qu’on l’avait envisagé), de la monnaie, etc.

L’ennui, c’est que l’Etat a tendance à tout engloutir et la monarchie ne fait pas exception. De fait, Tocqueville a raison de pointer du doigt la responsabilité de l’Ancien régime dans la préparation de la Révolution : en simplifiant tout, en entamant le déclin des langues régionales par exemple, elle a pavé la voie vers la catastrophe.

Mais s’il faut être juste, il faut l’être jusqu’au bout. Il me semble que la monarchie renfermait quand même une capacité d’autonomie qu’on ne trouve guère dans les Etats modernes (c’est Pierre de Meuse qui parle d’un civisme propre à l’Ancien régime il me semble). Je dois dire d’ailleurs que c’est en grande partie cela qui m’a séduit dans le royalisme : l’idée que l’Etat, globalement, doit me foutre la paix sur tout ce qui ne le regarde pas directement.

C’est-à-dire à peu près tout : l’éducation (je proposerais volontiers la séparation de l’Etat d’avec l’éducation, comme on a séparé l’Etat d’avec l’Eglise), l’organisation locale, la vie professionnelle, la religion, etc. En gros, peut-être suis-je un brin anarchiste.

Mais tout ceci n’est possible qu’avec un Etat fort, capable d’imposer sa volonté pour le bien de tous (faute de quoi, on a droit au boxon, comme en Espagne). Donc peut-être suis-je un peu maurrassien quand même…

Désolé de ne publier que maintenant, soit avec un jour de retard.

Eh bien, Grégoire, nous sommes substantiellement d’accord. Je suis bien de l’avis que l’Instruction publique ne devrait pas être une affaire d’État, que les communes, les départements, les régions pourraient souplement s’organiser, etc.

Sur ce dernier point – que je connais un peu – il est évident que la région autour de Paris doit avoir une existence parce que son poids humain et économique oblige les pouvoirs publics à se préoccuper de ce qui se passe dans un large périmètre. Mais un département que je connais bien, l’Aveyron, n’est tourné ni vers Clermont-Ferrand, ni vers Montpellier, ni vers Toulouse. Tout au moins non exclusivement. Dans le département du Rhône, la distinction s’est judicieusement faite entre la zone d’attraction de Lyon et le reste du département du Rhône (le Beaujolais, par exemple) qui est d’une autre nature…

Si la décentralisation prônée par nos amis est cela, je signe des deux mains. Mais je m’insurgerai toujours contre ces billevesées des prétendues « langues » régionales, qui ne sont que de braves patois. On aura bien du mal à me citer une oeuvre littéraire de grande dimension écrite dans un de ces idiomes ou dialectes.

Si on a envie, pour se distraire, de parler picard, alsacien, corse ou basque, ça n’a pas plus d’importance que de danser folkloriquement la sardane, la bourrée ou la farandole et de se coiffer comme à Pont-Aven il y a cent cinquante ans.

Et donc, merci à Louis XIV, mort un peu trop tard.

Je suis ravi de voir que nous sommes d’accord sur l’essentiel. L’inconvénient que vous présentez par rapport aux départements pourrait justifier leur abolition (ou du moins un redécoupage qui tiendrait davantage compte des réalités naturelles et culturelles).

En revanche, votre traitement cavalier des langues régionales me semble excessif. D’abord parce que ces langues ne sont pas sans noblesse : que je sache, Mistral, Langlais, Conscience, etc. sont de grands auteurs. Ensuite, parce que les défenseurs de ces langues défendent aussi la France, fût-ce à leur insu, puisqu’ils luttent pour le maintien d’une diversité qui fait notre richesse.

« Juscos l’annado 1513 la lengo d’oc s’escribio encaro : mès chic à chic, dibèc déicha la plaço à la lengo francesco e fousquée forobandido en 1539 .

Urousoment que nostros pauros maires, en nous toustoulnant, en nous bressant,tenguèren de nous parla la lhengo nostro dins louros bressairolos tant poulidos ; e nostros paires en nous ensihant à trebalha feguen parèlh .

Per malur, les nostris aujols sabion pos escriure . Aco fousquée la primièro esproupriaciou .

Les senhous e les bourgèses d’aquel tems, que poudion se paga les estudis, ajèguen bitoment féit de la renega, de se bouta à parla e à escriure franchiman, per la dicha als porto-esclops .

Souloment un Proubençal, Fréderic MISTRAL, le filh d’un riche prouprietari qu »abio estudiat per se fè jutge e aboucat, que se boutée à l’escriure . Fasquèc rima bèrses dins bélos pouesios que béi fan aunou à tout le miètjoun de la Franço, al moun entiè . »

La Carreto du Progrès

par le poète paysan Roger Bardou

pages 12-13 , imp . Nicolas-Imbert

A défaut de traduire , essai de compréhension du principal :

* Jusqu’à l’année 1513 la langue d’oc s’écrivait encore :

. . . .

Heureusement que nos pauvres mères en nous [pouponnant] en nous [berçant]. . . [continuèrent] à nous parler notre langue . . . . ; et nos pères . . . . firent pareillement .

Par malheur nos [anciens] ne savaient pas écrire . Ce fut la première [dépossession]

Les seigneurs et les bourgeois de ce temps qui pouvaient se payer les études [eurent

rapidement] fait de la renier, à se mettre à parler et à écrire Français .

Seulement un Provençal , Frédéric Mistral , le fils d’un riche propriétaire qui avait

étudié pour se faire juge et avocat se mit à l’ écrire . [Fit] des vers rimés dans de belles poésies

. . . . à tout le midi de la France , au monde entier .*

Oh ! cher Pierre Builly… Ce que vous dites si péjorativement des «patois» n’est pas exactement frappé au coin de la réalité… Je ne peux pas vous reprendre sur tous les points mais, cependant, il en est un par trop caricatural que je ne puis laisser sans réponse… Lors que vous déclarez que l’ «on aura bien du mal à [vous] citer une oeuvre littéraire de grande dimension écrite dans un de ces idiomes ou dialectes», je me dois de vous rappeler que les premières «grandes œuvres» littéraires en supposé «français» employaient ce «patois» que vous dites, le PICARD, et que, de surcroît, ce fut la base de cette «lingua franca» élaborée en Syrie comme une espèce de véhiculaire entre les «Francs», c’est-à-dire la langue des Croisés en Terre sainte, qui fut une sorte de substitut au latin, censé être la langue du monde chrétien. Bref, voilà donc pour le Picard. N’oublions pas que, si nous vivions au XIIIe siècle, les pourfendeurs actuels des «patois», n’admettraient que le latin en opposition aux autres «prétendues langues». Culturellement, pour nous, c’est Dante, le quasi premier, qui donna sa «noblesse» littéraire à la langue vulgaire en militant – d’ailleurs en latin – en faveur «De l’éloquence en langue vulgaire» («De vulgaris eloquentia», 1300 et quelque chose), après quoi, pour la rédaction de sa «Divine Comédie» (achevée vers 1320), il balança entre l’italien et l’occitan… Eût-il opté pour l’occitan que, aujourd’hui, notre «Provençal» aurait le rang «national» du toscan, toscan qui a fondé par Dante la langue italienne, comme le picard est, partiellement, celle de la nôtre et la langue de Luther pour sa traduction de la Bible, celle de l’allemand. Ne pas oublier que, dans les pays non directement affectés par la Révolution française, les différentes langues «locales» sont connues pour ce qu’elles sont, ainsi, en Italie, outre le toscan devenu «officiel», du frioulan, du napolitain et des autres que je ne connais pas ; ainsi, en Espagne, outre le castillan officiel, du catalan, du galicien et, comme par un fait exprès, du BASQUE, qui est bel et bien une authentique langue, d’ailleurs, plutôt énigmatique par son «primitivisme», car nul n’a encore su la rattacher à un des grands courants répertoriés. Ne parlons pas des différentes langues celtes toujours parlées et à la richesse «littéraire» considérable, parlées en Irlande, Pays de Galles, Écosse et Bretagne. Je ne parle même pas de l’extraordinaire richesse lexicale des langues les plus «primitives», dans lesquelles le vocabulaire compte des subtilités que nos modernes idiomes sont absolument incapables de restituer sans recourir à des périphrases suralembiquées… Bon, je ne veux pas trop abuser encore, mais – que diable ! –, fût-on un absolu partisan du centralisme (démocratique ou monarchique), du moins, que l’on n’argumente pas dans un domaine dont ce centralisme, par nature, est incapable de pénétrer la nature. Il suffit, soit dit en passant, d’observer le niveau actuel de la littérature française pour comprendre instantanément à quel point la réduction à la langue «une et indivisible» fabrique des «robots», d’ailleurs incultes, par nature.

Richard nous a livré une citation en occitan ; l’«oïlant» limité que je suis n’y a rien entendu, tout comme la quasi totalité de mes linguistiques semblables. Par conséquent, il y a lieu de ne pas se permettre de procéder à une par trop expéditive «reductio ad sabirum» (je veux dire, ravallement à un grossier patois) de ce que l’on n’est pas capable de comprendre.

Que le français soit issu du picard, qui le contestera ? La langue est dans le flux d’un processus d’évolution qui, perpétuellement la fait évoluer. Ce n’est pas toujours dans le bon sens, j’en conviens. Mais revenir sur cette évolution est regretter le temps de la. lampe à huile et de la marine à voile.

je vais vous donner mon point de vue appuyé sur quelques exemples et puis nous arrêterons là, si vous le voulez bien, parce que, partir d’un film d’un grand réalisateur et avoir divagué ainsi n’est pas bon signe.

Je suis grand lecteur, et grand amateur de la Bibliothèque de La Pléiade, créée en 1931. Deux observations là-dessus :

– les éditions anciennes (d’un même auteur) donnent lieu à de très modestes appels de notes ; les nouvelles, toujours du même auteur sont contraintes d’expliquer une grande quantité de mots que les lecteurs d’aujourd’hui ne comprennent plus. Ma génération pouvait lire Chateaubriand, Diderot, voire Molière « dans le texte ». Ce n’est plus possible maintenant pour un homme de trente ans, dont le vocabulaire s’est, d’une certaine façon, rabougri, ou plutôt s’est développé dans d’autres sens. « Ma » langue, qui était celle de mon père, n’est plus celle de mes petits-enfants.

– une de mes seules déceptions, avec La Pléiade est le volume « Historiens et chroniqueurs du Moyen-Âge » (Villehardouin, Joinville, Froissart, Commynes). L’édition a été conçue en 1952 par le grand médiéviste Albert Pauphilet qui, avec son équipe, a cru devoir laisser les textes en l’état de leur rédaction. Tout en l’éclairant par d’innombrables notes de fin de volume, ce qui rend la lecture insupportable. En revanche le volume consacré à Chrétien de Troyes a été adapté en langue actuelle par Daniel Poirion et c’est un modèle d’intelligence.

Qu’on le veuille ou non s’efforcer de s’exprimer aujourd’hui dans un idiome antique peut être une occasion d’agilité intellectuelle, en aucun cas une façon de vivre le présent.

On cite Mistral ? Les yeux dans les yeux, je voudrais bien rencontrer qui a lu ce poète lyrique dont l’AF paraît s’enorgueillir alors qu’il était, paraît-il, républicain. Qu’il y a 140 ans Maurras en ait été féru ne me semble pas nécessaire…

Bon, allez, continuez à parler limousin, béarnais, nisard tant que vous voulez. Ceci est totalement « hors politique ».

Je ne peux pas m’en arrêter à ce que vous avancez là, car c’est tout à fait insuffisant et passablement à côté de ce que je disais. Vous confondez l’emploi d’une langue un peu «archaïque» avec une éventuelle «non évolution» du parler, ce qui est absurde. D’autre part, vous semblez avoir compris que je militerais en faveur d’anciens usages d’éloquence, or je faisais exactement allusion au contraire, à savoir que les parlers «locaux» n’ont pas cessé de rester «actuel» ; je pensais, notamment, à ce que Pier Paolo Pasolini faisait avec le frioulan ou Roberto De Simone avec le napolitain, ou encore les gaëlisants d’aujourd’hui même. Par ailleurs, je voulais donner à observer le fait que ce n’est pas parce que la France abrutie par sa Révolution s’est mise à vouloir uniformiser ses parlers (et ne m’opposez pas Villers-Cotterêts, qui ne s’est occupé que du latin à ne plus privilégier dans les actes administratifs, un point c’est absolument tout), ce n’est pas pour cette raison jacobine que les autres pays du monde lui ont obéi et les divers parlers de ceux-ci en attestent (voir à ce sujet les travaux magnifiques de ces linguistes ayant étudié, par exemple, les innombrables langues «locales» authentiques du Caucase, c’est hallucinant !). De plus, s’il vous plaît, ne réduisez pas le «politique» aux soubresauts de l’économie que vous voudriez voir un peu mieux aplanie. Quant à la Bibliothèque de La Pléiade, ce n’est pas forcément un exemple pertinent ; d’une part en raison du fait que les appareils critiques sont le fait des seuls universitaires besogneux qui pondent des notes non pour qu’elles soient consultées par le lecteur (autrement, elles figureraient commodément en bas de page et non en fin de chapitre ou de volume) mais pour justifier leur statut – les universitaires se doivent de «publier», sous peine d’en voir pâtir leur carrière. Vous mentionnez l’admirable Albert Pauphilet, celui-ci n’avait aucune espèce de religion arrêtée en matière de publications, ainsi de son «adaptation» de «La Queste du Saint Graal» de 1220, qui se trouve être deux fois et demi moins longue que la version du même texte par Albert Béguin, quarante ans plus tard. Comme quoi Pauphilet pouvait, successivement, œuvrer scientifiquement ou «vulgairement» ; les deux options n’ayant pas le même objectif, sans doute, mais l’une n’entend évidemment pas invalider l’autre pour autant – je mentioonnerai encore la sublime version de «De morte Artus» d’Albert Pauphilet, sous le titre «vulgarisé» de «La Roue des Fortunes royales», périphrase qui donne à comprendre que Pauphilet est évidemment autre chose qu’un simple «universitaire» et que ses facultés intellectuelles lui permettaient d’ÉGALER (au sens du fameux «comprendre c’est égaler» platonicien repris à la Renaissance, entre autres, par Raphaël Sanzio). Moyennant quoi les langues locales ne doivent pas être conçues comme revendiquant le rôle de celle officielle mais, réciproquement, que l’officielle n’usurpe pas l’usage des locales. C’est bien simple à concevoir. Je ne sache pas que les idiomes «locaux» eussent jamais flétri le français, cependant les tenants du français un et indivisible ont une fâcheuse tendance à mépriser ce qu’ils ne comprennent pas.

Dites-moi, s’il vous plaît quelle morale «politique» retirer de cela… Pour ma part, j’y vois l’indice de la fatalité tyrannique du centralisme.

Nous devons parler les langues qui sont les nôtres, n’en déplaise aux tenants d’une seule langue qui serait conçue comme «“in” politique» quand les autres seraient «totalement “hors politique”», comme vous le dites enfin.

Quant à ce dont Maurras eût été féru, je ne vois pas ce que vous voulez dire quant au rapport dès lors entretenu, 140 ans plus tard, avec une quelconque appréciation du «nécessaire»

À l’appui du point de vue de M. Gattegno, l’ignorant que je suis dans ces domaines remarque tous les jours combien l’anglais et les Anglo-Saxons concilient la défense des langues locales avec l’enrichissement constant du vocabulaire des anglais (régionaux, professionnels, techniques, argotiques…) les plus vivants. L’ancien français y est abondamment présent (expliquant nombre des fameux faux-amis si ignorés par nos journaleux) tout comme, par exemple, le français moderne, le yiddish et autres langues vivantes, sans oublier le latin…. Le champion et modèle de cette étonnante gymnastique semble avoir été Shakespeare…

Contraste total chez nous où les quelques « nouveaux mots du Petit Larousse » piteusement empruntés à l’anglais le plus vulgaire sont plutôt un argument de vente de la nouvelle édition qu’une manifestation de la vitalité de notre langue. Ces « nouveaux mots » cachent la disparition régulière du dictionnaire des mots de nos classiques des trois derniers siècles.

Retour à Louis XIV: selon Taine, la langue du XVIIème siècle souffrit d’une tendancce à l’assèchement, à l’abstraction janséniste (anorexique, si l’on peut dire). Taine voit dans le foisonnement « romantique » du français du XIXème siècle une réaction à l’ascèse « classique », inspirée, en partie, par la découverte des auteurs anglais.

Il semble que le balancier national soit malheureusement reparti dans le sens d’une anorexie mâtinée d’ignorantisme. Nobellisés ou pas, nos récents auteurs ne rayonneront pas sur le monde comme leurs ainés.

Autre «champion», dans le genre du Shakespeare mentionné par Marc Vergier, chez nous, Rabelais, qui procéda avec le français sensiblement comme Shakespeare avec sa langue… Néanmoins, en effet, le lexique shakespearien est, je crois, le plus richissimement pourvu qui ait jamais été sous les latitudes occidentales, suivi, mais d’assez loin, par l’hugolien.

Je rebondis sur l’appréciation que Marc Vergier nous rapporte très opportunément de Taine, qui relevait un «assèchement» de la langue autour de Louis XIV… J’ignorais qu’il l’eût indiqué , je n’en partage pas moins l’appréciation, avec la précision que le début du XVIIe siècle était encore grand en matière de langage. C’est avec «l’avènement» (si j’ose dire) de Richelieu et les assauts de Descartes que la France s’«académise» et commence son affreuse «évolution», tant intellectuelle que politique, qui débouchera sur l’orgiaque R-évolution et ses déclinaisons en boîtes et autres clubs maçono-échangistes. Avec l’Académie française, le vocabulaire se fait «bien pensant», le langage se châtre et les codifications aseptisent danse et musique, sans parler de l’architecture au cordeau impérial et de la peinture déodorisée… Pour résumer lapidairement, disons que, dès lors, le tragique se réduit à trois unités et qu’Agrippa d’Aubigné, Rabelais et Ronsard sont priés d’aller se rhabiller mieux. Mais, du moins, les armoiries sont mises à l’encan pour tout le monde, afin de pouvoir payer les frais de guerre du «monarque absolu» ; d’Hozier fonde alors un armorial du tout venant, avec réalisation de blasons «en série», qui servira encore aux petits escrocs du vingtième siècle pour abuser des dupes modernes.