Par Christophe Boutin.

Il y a un mythe de la Marche sur Rome. Didier Musiedlak remet en perspective l’épopée racontée par les fascistes et la réalité des faits : une milice paramilitaire pas si puissante, une classe politique qui croit à un bluff, un Duce très prudent, une technocratie d’État défavorable au parlementarisme… Benito n’est pas un héros.

À partir d’une documentation inédite, Didier Musiedlak, professeur en histoire contemporaine et l’un de nos meilleurs connaisseurs du fascisme italien, nous invite à revisiter l’histoire, mais aussi, et peut-être surtout, le mythe de cette Marche sur Rome qui, en octobre 1922, allait permettre à Benito Mussolini de prendre le pouvoir en Italie. Il la remet donc en perspective, évoquant non seulement le cadre qui l’a rendue possible, sa préparation technique, son déroulement, mais aussi sa mythification dans les années qui suivirent pour lui donner une place fondatrice dans la construction de l’État fasciste, montrant ainsi combien l’imaginaire est essentiel à la politique.

Le cadre, c’est d’abord celui des conséquences de la Première Guerre mondiale, et donc le mythe d’une paix dans laquelle une Italie, qui s’était finalement rangée aux côtés des Alliés et mena de durs combats, n’aurait obtenu que bien peu de compensations. C’est celui de l’affaire de Fiume, cette aventure paramilitaire engagée par Gabriele d’Annunzio pour conserver la ville à l’Italie. Mais le nationalisme d’après-guerre a changé de forme, Musiedlak écrivant qu’il a même « changé dans sa substance » et que « le mythe de la nation s’était de nouveau transformé ». Transformé, car avec l’impact de la Grande guerre, sur les anciens combattants, bien sûr, mais aussi plus largement sur l’ensemble des populations européennes, une idéologie anti-bourgeoise et révolutionnaire émerge, et avec elle le mythe national-révolutionnaire. C’est ainsi que le nationalisme du fascisme italien renvoie aux grands mythes de la Rome antique tout en s’inscrivant dans une démarche révolutionnaire.

Or la manière dont l’État italien mate la révolte de Fiume dans la « Noël de sang » de décembre 1920 prouve à Mussolini que le coup de force est bien dangereux. Certes, il y a un autre élément qu’il exploite pour justifier les actions violentes de son parti auprès du pouvoir, celui de la menace de la révolution bolchevique. C’est un élément réel, mais exagéré : s’il y a effectivement les violences du Biennio Rosso (1919-1920) et la grande grève générale (31 juillet-2 août 1922), l’État – avec l’aide des squadristes fascistes – semble l’avoir emporté sur les forces de gauche, et la lutte contre la subversion ne saurait tout justifier.

Un fascisme louvoyant entre les pouvoirs

Mais qu’est-ce que le fascisme en 1922 ? Didier Musiedlak met en garde contre la survalorisation de la part qu’a pu prendre le syndicalisme révolutionnaire, y compris dans ce premier fascisme, et considère qu’au moment de la Marche sur Rome le basculement à droite s’est nettement opéré : poids d’un squadrisme nationaliste, nouveaux hiérarques avec les ras locaux squadristes, recrutement de militants dans une petite et moyenne bourgeoisie agrarienne du centre et du nord de la péninsule, dès la fondation du parti, en novembre 1921 à Rome, lorsqu’il prend la suite des Faisceaux, les choses semblent claires.

Ce qui est clair aussi, selon notre auteur, c’est que la Milice fasciste n’a pas la cohésion qu’on lui donne souvent. Lors de la lutte contre la grève générale, on s’est rendu compte, d’abord, de la faiblesse de l’organisation et de l’encadrement de cette force paramilitaire, se traduisant par des échecs dans certaines zones, mais aussi par des interventions désordonnées qui ternissaient son image auprès des tenants de l’ordre établi et inquiétaient l’armée et le pouvoir. Si Mussolini envisage alors la conquête de l’État « au moyen légal des élections ou au moyen extra-légal de l’insurrection », cette dernière suppose donc que la coordination de la Milice soit très nettement améliorée.

Or cette restructuration de la force paramilitaire du parti n’aura pas le temps d’être vraiment mise en œuvre, d’où des inquiétudes. La décision d’engager la Marche n’est véritablement prise que le 16 octobre 1922, et, se basant sur des documents nouveaux, Musiedlak nous fait entrer dans le secret des débats, démontrant par exemple que l’absence de Michele Bianchi, secrétaire national du parti, a ensuite été gommée. Et même la dernière réunion importante, celle de Naples, le 24 octobre, étonne par le caractère très schématique des décisions qui sont alors prises par ceux qui entendent mener à bien l’opération.

Le plan lui-même est assez clair, sinon simpliste : les fascistes doivent prendre le contrôle de villes importantes et certaines de leurs forces converger sur Rome. Mais pour faire quoi ? S’agit-il de restaurer l’État mis à mal par les « libéraux » et d’obtenir des ministères dans un gouvernement d’union, ou d’établir un nouvel État ? Au sein même des hiérarques fascistes les choses ne sont pas nécessairement claires, ce qui va d’ailleurs curieusement leur être favorable : jusqu’au bout une partie de la classe politique croira à un « coup de bluff » seulement destiné à obtenir des maroquins.

On voit donc les difficultés de l’opération. Il faut savoir user de la violence – la plupart des chefs fascistes la considèrent comme tout à fait justifiée –, mais sans permettre un désordre qui conduirait à l’intervention de l’armée. Certes, les fascistes comptent dans leurs rangs bon nombre d’anciens combattants, et des liens de respect sinon d’amitié existent entre eux et certains chefs militaires, mais l’affaire de Fiume a laissé des traces.

Il faut ensuite s’assurer de la neutralité, sinon du soutien, du Poète, dont l’aura est toujours grande. Il faut encore rassurer le souverain, Victor-Emmanuel III : les chefs fascistes ne sont plus républicains et ne menacent pas la stabilité de l’État – et Didier Musiedlak met en lumière ici le rôle important de Cesare Maria De Vecchi. Par ailleurs, Mussolini maintient des liens avec d’anciens présidents du Conseil, Giovanni Giolitti ou Antonio Salandra, qui pourraient avoir à former un nouveau gouvernement si celui de Luigi Facta tombait – et on comprend mieux pourquoi une part de la classe politique pense au bluff. Notons cependant que les choses sont sans doute plus complexes qu’un simple opportunisme : Mussolini craignait qu’en arrivant au pouvoir par la voie légale son parti ne se fonde dans la logique des institutions, sans véritable changement important pour l’État, tout en pensant qu’il ne pouvait pas arriver au pouvoir uniquement par un coup de force, sans soutien dans l’appareil d’État.

Un pouvoir prêt à se servir du fascisme

Arrive le temps de l’insurrection, le 28 octobre, les fascistes s’imposant par la force dans différentes villes, contrôlant préfectures, mairies et commissariats – essentiellement dans l’Italie du Nord et du centre. C’est le cas à Milan, où Mussolini est censé résider, et l’on a deux versions très différentes de son attitude. Dans la première, celle que magnifiera le fascisme, il aurait été présent sur les barricades et aurait entendu les balles siffler. Dans la seconde, celle que valide Musiedlak, il aurait en fait quitté Milan pour se rendre chez sa maîtresse d’alors, à proximité de la frontière suisse, prêt à l’exil si les choses tournaient mal.

Les choses se jouent en fait à Rome, quand le roi refuse de signer le décret instaurant l’état de siège qui aurait permis d’engager l’armée contre les fascistes que lui présente Facta – ce dernier ayant eu le mauvais goût de le signer avant le souverain. Rassuré, comprenant que son heure est arrivée, Mussolini arrive de Milan par le train le 29 octobre au soir. Le 30, la légende voudrait que se présentant au souverain au Quirinal en ayant revêtu une chemise noire, il ait déclaré : « Que Votre Majesté excuse ma mise, mais j’arrive tout droit de la bataille, qui s’est heureusement déroulée sans effusion de sang ». La réalité est moins flamboyante : c’est en redingote qu’il se présenta, et la chemise noire ne fut revêtue que pour arpenter les rues. Acta est fabula.

Il n’y eut jamais 100 000 ni même 50 000 participants à Rome, mais sans doute moins de 20 000, un ensemble hétéroclite à l’armement limité, pataugeant dans la boue, mal ravitaillé : on est loin de cette Italie « militairement occupée par 200 000 chemises noires » décrite par Malaparte. Alors, la Marche sur Rome, démonstration de masse ? Sans doute. Organisée par un parti disposant d’une milice armée ? Oui aussi. Mais révolution ? Les affrontements avec la gauche ont été plus violents les années précédentes, notamment dans la lutte contre la grève générale en août. Mais le fascisme au pouvoir aura besoin de la décrire comme le moment clef ayant permis à une ère nouvelle d’advenir, comme la base d’une véritable refondation de Rome. La Marche s’inscrivait ainsi dans la tradition italienne de Mazzini ou de Garibaldi, dans la continuité de l’aventure de Fiume, mais il s’agissait aussi de la comparer à la révolution bolchevique d’octobre 17, voire à la Révolution française. On comprend que Mussolini ait été par la suite très attentif à la manière dont les différents auteurs, et notamment Italo Balbo, en racontaient la geste, veillant à ce que le Duce en apparaisse comme le véritable maître d’œuvre, toujours au premier rang. L’histoire n’est jamais que reconstruction, avec peut-être cette différence selon notre auteur, qu’il n’y a ici « pas eu de simultanéité entre l’événement et son retentissement international », qui ne viendra que lorsque sera constaté le changement de régime induit.

Servir le fascisme c’était restaurer l’État

Restent deux leçons annexes. La première porte sur le statut ultérieur de la force paramilitaire – une question à laquelle sera aussi confronté Adolf Hitler avec la SA –, qui trouvera ici une solution avec la refonte du statut de la Milice et sa place dans l’organisation de la sécurité nationale. La seconde porte sur le soutien rencontré dans la haute administration. La Marche a en effet été théorisée – par les juristes par exemple – comme justifiant une rupture avec un ordre ancien, celui d’une démocratie libérale dépassée dans le monde nouveau de l’après Première Guerre mondiale. Dans ce nouveau cadre, le pouvoir est certes confisqué par le fascisme, mais ce dernier attire de nouveaux soutiens venant de l’appareil d’État. Pour de nombreux hauts-fonctionnaires, en effet, servir le fascisme c’était aussi restaurer l’État, y compris en mettant en place, en lieu et place des inutiles débats parlementaires, une direction technocratique de la société – sous la très lointaine présence du souverain.

C’est peut-être dans ce rapport d’un mouvement révolutionnaire à l’État qu’est la leçon de la Marche sur Rome : la violence seule n’est souvent pas de mise, car rien ne peut se faire sans un soutien, dans l’État comme dans la population, qui impose de la limiter ; mais il faut aussi savoir poser clairement un acte de rupture pour entraîner l’adhésion de ceux qui ne supportaient plus la situation. Nul doute que, dans ce cas particulier de la péninsule italienne, le maintien de l’image tutélaire d’une monarchie, même récente, aura facilité ce délicat exercice d’équilibre. ■

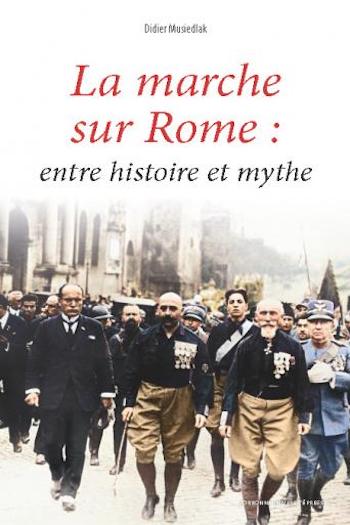

Didier Musiedlak, La marche sur Rome : entre histoire et mythe, Paris, Sorbonne Université Presse, 2022, 214 p., 18 €.

Didier Musiedlak, La marche sur Rome : entre histoire et mythe, Paris, Sorbonne Université Presse, 2022, 214 p., 18 €.

Christophe Boutin, agrégé de droit public, est professeur à l’université de Caen-Normandie où il enseigne le droit constitutionnel et l’histoire des idées politiques. Il a récemment codirigé avec Olivier Dard et Frédéric Rouvillois le Dictionnaire du conservatisme et le Dictionnaire des populismes (éditions du Cerf).

Article précédemment paru dans Politique magazine.

À lire aussi dans JSF

Pierre Debray – Maurras et le Fascisme (Suite de 10 articles).

Importance de l’ambiguïté dans la prise du pouvoir. Il faut que la résistance de l’Etat soit diminuée par l’incertitude…..

Question majeure posée par le fascisme italien : révolutionnaire ou contre-révolutionnaire ? L’ambiguïté est totale et, par conséquent, les méprises sont fatales… Il est d’autant plus compliqué de se faire une idée sincère que l’Italie n’est une «nation», alors, que depuis bien peu de temps ; si bien qu’il ne saurait y avoir de réel «nationalisme» à invoquer ou à lui imputer (ainsi du fameux dicton italien : «Celui qui meurt pour la patrie, c’est bien fait pour lui.»)

Par ailleurs, on sait parfaitement et sans discussion que Mussolini est, pour commencer, un socialiste ; d’ailleurs, l’Italie fasciste reconnaît l’URSS, sinon la première (je ne sais plus au juste), du moins parmi les premières nations.

Néanmoins, Mussolini présente un cas plutôt particulier, notamment, en raison de la personnalité assez extraordinaire qui était la sienne et le niveau prodigieux de sa culture et de son intelligence. Moyennant quoi, son inscription dans les tribulations de la politique se révèle assez compliquée à envisager, tant il lui a fallu passer d’un ordre de réflexions élevé à de bien plus subalternes, mais que, du fait de la position qu’il avait accepté d’occuper, il ne pouvait négliger. Par la suite, des historiens plus ou moins incultes se sont permis d’évaluer les niveaux de ceci ou de cela dans la politique qu’il a conduite… Tout cela est plutôt grotesque et, tant que ces gens-là ne seront pas passés par l’étape de la suspension au crochet de boucher, en compagnie d’une merveilleuse jeunesse de dame ayant choisi de périr avec celui qu’elle aimait d’un amour tellement authentique qu’il en est bouleversant, tant que ces gens-là n’auront pas su goûter à ces affres et délices – par le sacré Nom de Dieu ! –, qu’ils se tiennent sur la réserve des analyses confites en oraisons de mauvais aloi.

Quoique, pour ainsi dire autant antifasciste qu’antidémocrate (l’un ne pouvant raisonnablement pas aller sans l’autre), depuis que j’ai eu à me pencher sur l’Histoire mussolinienne, je ne peux résister au charme incongru de ce très grand bonhomme – la Chambre des députés veuillent me pardonner pareille inconvenance –, mais je me tiens en assez bonne compagnie puisque, entre autres, Charles Maurras se montra intellectuellement sensible au même charme et Pierre Pascal aussi, jusqu’à la plus profonde et spirituelle amitié.

A mon avis, la question ne se pose même pas. Le fascisme est clairement une doctrine révolutionnaire, dans la lignée de Garibaldi, Cavour et tous les artisans de l’unité italienne. Vouloir faire passer Mussolini pour un émule de Bonald, Maurras ou Burke ferait rire un saule pleureur. Les fascistes ne se réfèrent à aucun doctrinaire de la contre-révolution et ne cessent d’appeler à l’avènement d’une société nouvelle devant tout à la volonté et rien à la tradition. Pareille observation pourrait être faite pour le national-socialisme, dont le caractère utopique (et donc révolutionnaire) a été formidablement démontré par Rouvillois.

Cela dit, cet article laisse paraître une autre question : faut-il être révolutionnaire pour opérer un changement de société ? Au risque de choquer, je répondrai oui, y compris pour les contre-révolutionnaires que nous sommes. Contradiction ? Oui, peut-être dans les faits. Mais il est impossible de faire autrement. Les contre-révolutionnaires aiment l’ordre, mais tant que celui-ci n’est pas en place, ils doivent assumer d’être des révolutionnaires, au moins dans l’ordre des moyens. Faute de quoi ils échoueront dans leur conquête du pouvoir.

. Je ne suis pas sûr que savoir si les fascisme est révolutionnaire ou contre-révolutionnaire est la question majeure. Les corps purs sont rares en tant que tels dans la nature. Et le thème n’est pas un perdreau de l’année.

. Sur ce sujet, au demeurant, l’étude la plus sérieuse que j’aie lue (dans JSF) est sans conteste celle de Pierre Debray, que le site recommande.

Pour le reste, qu’on soit ou non sensible au charme de Mussolini est affaire de goût. Le mien n’intéresse personne. Même pas moi.

Tout est affaire de CHARME, le Moyen Âge misait sur les «carmen», qui étaient des chants SPIRITUELS. Seulement, il ne faut pas confondre charme et séduction, qui sont deux choses tellement différentes qu’il ne saurait y avoir que l’épaisseur du contraire exact entre les deux. Le charme n’est pas «affaire de goût» mais d’intellectualité pure, de spiritualité mise en action à l’adresse du prochain, et cette opération singulière appartient à l’ordre de la Charité, au sens où saint Augustin entendait que la Politique relève de cette vertu-là.

À ce point de vue, la vulgarité séductrice du Maqueron, dans les filets de laquelle il paraît que quelques candides ont été pris un moment, la vulgarité du Maqueron permet d’étalonner ou finit le pelotage sur les stades (ainsi dit pour répondre à la bienvenue suggestion d’Aristide Renoux) et où commencent la tendresse, l’indulgence ou la commisération.

Par ailleurs, il n’est pas question d’envisager tout à fait Mussolini comme un émule de Bonald, puisque l’émulsion politique décisive lui vint de son contemporain Sorel (dont il faut lire les passionnants «Propos de Georges Sorel» recueillis par le très admirable Jean Variot, Gallimard, 1935), mais il ne faut pas négliger le fait que Mussolini était la tête d’une mémoire telle qu’il pouvait réciter les œuvres des poètes de toute l’Europe, et dans la langue, s’il vous plaît ! Tant et si bien qu’il y aurait quelque difficulté à savoir discriminer entre ce qui émane de l’idéologie, de l’inspiration, du pragmatique, de l’intelligence, de l’opinion, de la culture, etc., chez un homme aussi solidement constitué que l’était Mussolini.

Cela dit, je souscris d’emblée à l’affirmation de Grégoire Legrand selon laquelle le fascisme est indiscutablement révolutionnaire et, ajouté-je, tout aussi indiscutablement «de gauche»… Mais il demeure une équivoque politique toujours actuelle, équivoque entretenue par l’existence des «Cercles Proudhon» et , entre autres, le parcours de Georges Valois (de l’anarcho-syndicalisme, au sorelisme, à l’Action française, au fascisme, pour revenir enfin à son anarchisme natif) ; cette équivoque a couru jusqu’à la Nouvelle Droite et les mouvements de type «Troisième voie» et autres «Solidaristes», voire jusqu’à Pierre Boutang qui, à en croire Rémi Soulié (sauf erreur, dans sa collaboration au «Dossier “H”»), se plaisait à répéter cette formule, dont l’attribution à Maurras me semble apocryphe : «La monarchie, c’est l’anarchie moins un». Sans parler de Bernanos ni des gaullo-souverainistes, bref ! on pourrait – toute proportion gardée, évidemment – en arriver au Front national et à la «Reconquête» de Zemmour…

Décidément, Davis Gattegno, tu as le chic pour relancer la réflexion….

D’accord avec Grégoire Legrand : « la contre-révolution n’est pad une révolution en sens contraire, mais le contraire de la révolution ». Néanmoins, un minimum de sens critique et d’esprit de révolte est nécessaire pour changer un Régime.

Le « désordre établi » se présente comme un ordre, il faut bien que les hommes d’ordre acceptent un certain « désordre ». Pourtant nous ne prétendons pas créer les circonstances de crise; elles se créent bien toutes seules et l’incurie de la république en France multiplient ces circonstances. On demande seulement que des hommes d’ordre ne soient pas trop dégoutés du désordre pour en profiter pour rétablir l’ordre légitime.

Cela demande un entraînement, dans la tradition des camelots du roi…

Léo Ferré assenait «Le désordre, c’est l’ordre, moins le pouvoir.»

Je me corrige en passant ; tout à l’heure j’ai écrit un mot pour un autre, il faut lire : «La monarchie c’est l’anarchie PLUS un.» Ma méprise tient à ce que Léo Ferré avait répliqué à Henry, alors comte de Clermont, qui avait cité le mot attribué à Maurras ; la repartie ayant été : «C’est l’anarchie MOINS un…» Seulement, Ferré avait dû s’emmêler les pinceaux en voulant certainement renverser la proposition en ces termes : « L’anarchie, c’est la monarchie moins un.» Ces deux formules me semblent aussi peu pertinentes l’une que l’autre, encore qu’elles puissent nous apparaître quelquefois comme un tantinet savoureuse…

Le désordre relève du Désordre, et seulement du Désordre. Cependant, lorsqu’il y a désordre, combattre celui-ci fait que l’on entre fatalement dans la sphère qui est la sienne… Cela peut-il se justifier ? Tout dépend du point de vue auquel se place la réflexion, d’une part et, de l’autre, de l’objet sur lequel on se polarise : Est-ce l’ordre ? Est-ce le désordre ? Et, au fond, en situation de devoir, soit, subir le désordre, soit, le combattre, peut-on parfaitement savoir si l’on se soucie distinctement de l’un ou de l’autre ? Sait-on réellement si nous nous tenons parfaitement en ordre ou si nous sommes mis en désordre ? Le saint le sait, assurément ; or, Jeanne d’Arc a combattu et saint François d’Assise fut préalablement chevalier ; on a connu des papes en cuirasse à la tête des armées (je visualise mentalement un tableau dont je ne me rappelle plus qui était le peintre). Et puis, cher Michel, bien sûr, il y a la tradition des Camelots du roi…

Pour Mussolini et les fascismes, en général, cela s’est terminé dans le plus grand désordre, sauf les cas de Franco et de Salazar, peut-être et, simultanément, au fond, peut-être pas…

L’«ordre» politique peut-il bien être authentiquement un ordre ? Assurément oui, pour peu qu’il se soumette à un ordre supérieur, par exemple et au hasard, l’ordre cosmique. Dans ce cas, il y a bel et bien Ordre ; en dehors de cela, les sociétés humaines ne sont que des prolongations du désordre ayant commencé au pied de la tour de Babel…

Nous devons bien admettre que le désordre doit être consommé pour qu’il puisse y avoir rétablissement…

Dernièrement, je suis tombé sur un vers du rituel de la société secrète chinoise «T’ien Ti Houei» («Société du Ciel et de la Terre»), le voilà :

«Étudier l’ancienne poésie, rechercher les sources, restaurer l’origine.»

Ce me semble constituer un beau programme contre-révolutionnaire. Précisons que cette société secrète avait pour objet et devise : «abattre Ts’ing, relever Ming», à savoir, au premier coup d’œil, s’occuper de la destitution d’une dynastie pour restaurer celle antérieure, sauf que T’sing peut également s’entendre comme «Ténèbre» et Ming comme «Lumière»… Voilà une «lumineuse» illustration de la soumission à l’Ordre supérieur d’une occupation contingente.

Pour revenir à la citation de Joseph de Maistre que tu as faite Michel, sa formule a le divin bonheur de savoir tourner toute ambiguïté en annulant les contrariétés : «La restauration de la monarchie, que l’on appelle contre-révolution, ne sera pas une révolution contraire mais le contraire de la révolution.» Or, je ne crois pas que Grégoire Legrand ait voulu dire cela, du moins l’a-t-il peut-être suggéré, ce qui, en somme, vaut peut-être bien tout autant.

Cela dit, pour poursuivre dans la «relance» que tu relevais, Michel Michel.

Pour répondre à votre dernier paragraphe, je ne sais pas comment interpréter cette fameuse phrase de Maistre. Et en fait, peu m’importe. Peut-être la restauration se fera-t-elle par le contraire d’une révolution et non par une révolution contraire. En attendant, notre devoir est d’agir, non de rêver ou d’attendre. « Les hommes d’armes batailleront et Dieu donnera la victoire ».

Cher Grégoire,

Cette phrase de Maistre date de 1797. Il faut la rapprocher de son contexte. Dans la mesure où il estime que c’est Dieu qui a voulu la révolution, il « est inutile et même néfaste » de la combattre. Il suffit en revanche d’attendre que Dieu estime que la pénitence a assez duré, et remette l’ordre normal des choses en place. C’est la restauration comme conversion ou métanoia de Boutang. Personnellement, j’estime que cette posture fut une calamité pour la Contre-révolution au XIX° siècle.

Prendre le pouvoir est une chose, savoir le garder ou le transmettre en est une autre. Mussolini subjugué par la personnalité de Hitler, ne résista pas à faire une alliance avec lui. grave erreur que ne fit pas Franco.

Eh non ! Mussolini n’a jamais été «subjugué par la personnalité de Hitler», tout au contraire, il le méprisait passablement. Seulement, du fait de l’attitude de l’Angleterre, suivie par la France, Mussolini s’est retrouvé acculé à devoir «choisir» l’Allemagne… C’est un des «drames», si j’ose dire, de cette Deuxième Guerre, qui eût été changée si Churchill n’avait pas été ce qu’il était et Daladier obéissant… N’oublions pas que le premier Anschluss échoua grâce à l’intervention de Mussolini… Par la suite, les dés étaient jetés, Churchill «en avait après la peau» du Duce, et ce, tellement furieusement qu’il apparaît aujourd’hui qu’il aurait été à l’origine de son exécution, et non les «partisans» et autres «membres du Parti communiste» que l’Intelligence Service aurait infiltré, sur ordre du bedonnant Premier ministre à gros cigares. Il existe, en outre, une certaine correspondance entre Churchill et Mussolini dont je crois bien qu’elle a été publiée tout récemment ou qu’elle est annoncée pour bientôt, correspondance dans laquelle on apprendrait quelles tractations tordues avait mises au point le sournois Britannique… À voir, le moment de la lecture de celle-ci venu, par l’un d’entre nous autres…

Par ailleurs, tout cela est intellectuellement plutôt passionnant : une espèce de «mystère», à l’échelle «grand-mondiale» (comme aurait dit le quiproqueux Parvulesco), qui ne manquera évidemment pas de permettre à certains de lancer des accusations de «complotisme». Ce qui est bien facile lorsqu’il y eut, bel et bien, de multiples complots… À voir la tête du Maqueron goguenard et papouilleux, on sait lesquels auraient mieux réussi que les autres, mais pour combien de temps encore, au fond ?…

Le «contexte» pour l’idée de contre-révolution chez Joseph de Maistre n’est pas celui que vous dites, cher Pierre de Meuse. Pour ne pas discutailler à titre personnel, je me reporte aux «Considérations sur la France» qui traitent la question très amplement, ainsi, par exemple : « […] dans le cas d’une contre-révolution, telle qu’on l’entendait […], les juges supérieurs, par la nature seule des choses, auraient presque tous appartenu à la classe offensée, et la justice, lors même qu’elle n’aurait fait que punir, aurait eu l’air de se venger.» Et, plus loin : «Les mots engendrent presque toutes les erreurs . On s’est accoutumé à donner le nom de “contre-révolution” au mouvement quelconque qui doit tuer la révolution ; et parce que ce mouvement sera contraire à l’autre, il faudrait conclure tout le contraire. Se persuaderait-on, par hasard, que le retour de la maladie à la santé est aussi pénible que le passage de la santé à la maladie ? et que la monarchie, renversé par des monstres, doit être rétablie par leurs semblables ?»

Et encore, un peu avant – en relation avec les rapports «ordre/désordre» dont il a été ici parlé –, pour répondre aux appelés «contre-révolutionnaires» avec lesquels il débattait, Maistre oppose : «Vous consentirez, direz-vous peut-être, au démembrement de la France “pour ramener l’ordre” : mais savez-vous ce que c’est que “l’ordre” ?» Etc.

C’est au dernier paragraphe du chapitre X des «Considérations» proprement dites qu’intervient la phrase célèbre (1). Maistre a donc apporté toutes les précisions relatives au(x) MOT(S) qui «engendrent les erreurs» et, en l’occurrence, la discussion sur «contre-révolution» est totalement dissociée de la question de l’intervention de la Providence quant à la Révolution franaçise, question qui appellerait des “considérations” supplémentaires.

1. Le chapitre XI consiste en un «Fragment d’une histoire de la révolution anglaise par David Hume». Le «Post scriptum» publié dans la troisième édition est une mise au point annexe. Pour ma part, je me réfère à la «Nouvelle édition» de 1882 (Cattier, éditeur) «faite sur un exemplaire apostillé de [la] main [de l’auteur]».

Ratiocinages un peu longuets.