Par Pierre Builly.

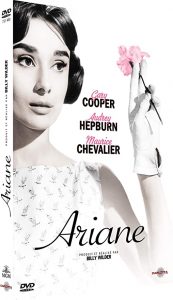

Ariane de Billy Wilder (1957).

L’amour, mode d’emploi.

Aussi charmant qu’artificiel, aussi artificiel que charmant, voici Ariane, un film à la. fois léger et profond donné par Billy Wilder qui n’était ni tout à fait étasunien, ni tout à fait européen mais qui donnait au Nouveau monde l’image de ce que l’Ancien Monde avait été et qui allait disparaître pour toujours. Une sorte de légèreté, de désinvolture, de distance avec les contingences, un art de vivre qui ne reviendrait jamais plus. Un film qui s’ouvre en présentant Paris comme la capitale de l’Amour, où des amoureux de tout âge et de toute espèce s’embrassent à tous les coins de rue. Wilder, né malin, a adapté et transposé en France, pays de la volupté (aux yeux des vertueux États-Unis de 1957) un roman de Claude Anet paru en 1920 et intitulé Ariane, jeune fille russe, qui se déroulait à Berlin, ville infiniment moins glamour, n’est-ce pas ?

Le sujet est aussi mince que la taille de la délicieuse Audrey Hepburn : Frank Flannagan (Gary Cooper), richissime play-boy international a pour règle de vie de ne pas s’attacher aux multiples conquêtes qu’il recueille aux quatre coins du monde, de ne s’attacher à aucune d’elles, d’avoir, d’une certaine façon avec elles, un commerce rapide et purement sensuel, et, en quelque sorte, de fuir le bonheur de peur qu’il ne se sauve comme la chantait Jane Birkin sur des paroles de Serge Gainsbourg.

Fille de Claude Chavasse (Maurice Chevalier), détective privé spécialisé dans les caleçonnades, Ariane (Audrey Hepburn) découvre fortuitement le lourd dossier de séducteur de Flannagan, en est fascinée, décide de tirer le séducteur d’un mauvais pas, le rencontre en lui sauvant la mise contre un mari trompé (John McGiver) qui voulait tout bonnement le révolvériser… Et comme de juste tombe sous le charme de Dom Juan, à qui elle n’est d’ailleurs pas insensible. Mais comment, lorsqu’on est une jeune fille pure, violoncelliste au Conservatoire et de surcroît couvée par son père, comment s’attacher un homme qui a une fille dans chaque ville ? Tout simplement en le prenant à son jeu, en faisant mine d’être soi-même une séductrice chevronnée qui collectionne les conquêtes dans tous les mondes et ravage les cœurs des milliardaires, des artistes, des toreros, des guides de haute montagne et tutti quanti.

Fille de Claude Chavasse (Maurice Chevalier), détective privé spécialisé dans les caleçonnades, Ariane (Audrey Hepburn) découvre fortuitement le lourd dossier de séducteur de Flannagan, en est fascinée, décide de tirer le séducteur d’un mauvais pas, le rencontre en lui sauvant la mise contre un mari trompé (John McGiver) qui voulait tout bonnement le révolvériser… Et comme de juste tombe sous le charme de Dom Juan, à qui elle n’est d’ailleurs pas insensible. Mais comment, lorsqu’on est une jeune fille pure, violoncelliste au Conservatoire et de surcroît couvée par son père, comment s’attacher un homme qui a une fille dans chaque ville ? Tout simplement en le prenant à son jeu, en faisant mine d’être soi-même une séductrice chevronnée qui collectionne les conquêtes dans tous les mondes et ravage les cœurs des milliardaires, des artistes, des toreros, des guides de haute montagne et tutti quanti.

Un peu plus de deux heures de film pour en arriver à l’évidence d’un aveu qui aboutira sur un mariage, n’est-ce pas un peu long, va-t-on objecter ? Eh bien pas du tout, tellement c’est enlevé et spirituel, souriant mais aussi quelquefois intelligemment ambigu. Le personnage de Flannagan, joué par un Gary Cooper que je n’imaginais pas autrement que couvert de la poussière des westerns, n’est pas tellement sympathique ; grand consommateur de beautés cosmopolites, il paraît ne ressentir que de l’indifférence pour les suites des aventures qu’il mène tambour battant, même si elles peuvent se terminer par un suicide. Et Ariane, de son côté, à qui on ne peut vraiment reprocher d’être parfaitement indifférente à la nigauderie de son presque fiancé Michel (Van Doude), joue avec le feu de façon bien dangereuse ; car si Billy Wilder ne montre pas explicitement les choses, on comprend bien que ses longues stations dans la suite 14 de l’hôtel Ritz ne sont pas consacrées qu’à danser au son des valses de l’orchestre tzigane qu’utilise coutumièrement Flannagan.

Un peu plus de deux heures de film pour en arriver à l’évidence d’un aveu qui aboutira sur un mariage, n’est-ce pas un peu long, va-t-on objecter ? Eh bien pas du tout, tellement c’est enlevé et spirituel, souriant mais aussi quelquefois intelligemment ambigu. Le personnage de Flannagan, joué par un Gary Cooper que je n’imaginais pas autrement que couvert de la poussière des westerns, n’est pas tellement sympathique ; grand consommateur de beautés cosmopolites, il paraît ne ressentir que de l’indifférence pour les suites des aventures qu’il mène tambour battant, même si elles peuvent se terminer par un suicide. Et Ariane, de son côté, à qui on ne peut vraiment reprocher d’être parfaitement indifférente à la nigauderie de son presque fiancé Michel (Van Doude), joue avec le feu de façon bien dangereuse ; car si Billy Wilder ne montre pas explicitement les choses, on comprend bien que ses longues stations dans la suite 14 de l’hôtel Ritz ne sont pas consacrées qu’à danser au son des valses de l’orchestre tzigane qu’utilise coutumièrement Flannagan.

Car c’est au Ritz dont les croisées donnent sur la sublime place Vendôme (encore bien noire, au demeurant) que la presque totalité du film se passe avec quelques échappées rue Malebranche, domicile du détective Chavasse et de sa fille, à côté du Panthéon.

Car c’est au Ritz dont les croisées donnent sur la sublime place Vendôme (encore bien noire, au demeurant) que la presque totalité du film se passe avec quelques échappées rue Malebranche, domicile du détective Chavasse et de sa fille, à côté du Panthéon.

Quelle nostalgie que de voir Hollywood incliner le front devant la beauté de Paris et lui reconnaître sa place unique, sa prééminence pour le charme, la distinction, l’allure !

Et quel joli clin d’œil d’avoir donné comme ligne harmonique du film la ravissante valse Fascination, créée en 1905, qui décrit si joliment l’histoire d’Ariane :

Et quel joli clin d’œil d’avoir donné comme ligne harmonique du film la ravissante valse Fascination, créée en 1905, qui décrit si joliment l’histoire d’Ariane :

Je t’ai rencontré simplement

Et tu n’as rien fait pour chercher à me plaire

Je t’aime pourtant

D’un amour ardent

Dont rien, je le sens, ne pourra me défaire. ■

DVD autour de 11 €

Chroniques hebdomadaires en principe publiées le dimanche.