Par Aristide Ankou.

Sur ce sujet fort délicat, ce sont là des réflexions pertinentes, logiquement construites, utiles, notamment pour que chacun puisse y réagir et y former son jugement.

Depuis que j’ai commencé à réfléchir sérieusement à la question de la « fin de vie », il y a déjà des années de cela, il m’a toujours semblé que l’un des principaux arguments contre « l’aide active à mourir » est qu’aucun homme ayant tout son bon sens ne peut désirer être soigné par des médecins qui se croient autorisés à tuer autant qu’à guérir (que ce soit le médecin qui appuie sur la seringue fatale ou le patient lui-même à qui le médecin aura donné le poison qui va bien, cela importe peu).

Un médecin qui se croit autorisé à tuer un patient qu’il ne peut pas guérir est un médecin qui a perdu toute boussole fiable pour le guider dans l’exercice de son métier et dont il n’y a aucune raison d’attendre qu’il possède les qualités morales que nous devrions attendre d’un médecin.

Par son savoir (réel ou supposé), le médecin est en effet détenteur d’un grand pouvoir qui le soumet à de grandes tentations. La médecine est un art qui s’adresse à l’une des passions les plus puissantes que connaisse l’être humain (et même la passion la plus puissante si l’on en croit certains philosophes) : la peur de la mort et de la souffrance. Ceux qui font appel au médecin sont, ordinairement, doublement en situation de dépendance et d’infériorité, de par leur ignorance concernant la cause de leur mal, et de par la vulnérabilité corporelle et affective induite par leur condition dégradée. Il serait facile à un médecin mal intentionné ou peu scrupuleux d’exploiter cette ignorance et cette vulnérabilité à son propre avantage.

A la différence, par exemple, des cordonniers ou des charpentiers, la profession médicale a toujours particulièrement attiré les charlatans, précisément à cause de ce pouvoir dont dispose le médecin.

Par ailleurs le médecin, est amené à rentrer dans l’intérieur des maisons, à connaître l’intimité des malades, à recueillir des secrets, ce qui n’est évidemment pas le cas du charpentier ou du cordonnier. Il est donc de la plus extrême importance que son activité soit toujours guidée par le bien du malade strictement entendu et qu’il fasse preuve de tact et de discrétion en toutes circonstances.

C’est ce qui explique que le serment d’Hippocrate (dans sa version originelle) fasse jurer aux futurs médecins de « s’abstenir de toute injustice et de tout mal », de pratiquer leur art « dans l’innocence et la pureté », de ne jamais remettre à personne du poison, si on le leur demande, ni de ne jamais prendre l’initiative d’une pareille suggestion.

En fait, on pourrait dire que le thème dominant du serment d’Hippocrate est que le trait de caractère essentiel d’un médecin doit être la modération. Modération pour ne pas tirer avantage de la supériorité que lui confère son art et la condition du malade.

Modération pour se mettre au service de la nature et non pour se prendre pour un démiurge. Modération pour connaître les limites de son art. Modération pour taire ce qui ne doit jamais être divulgué.

Cette attitude que doit en toutes circonstances avoir le praticien est résumée par LE grand adage médical : Primum non nocere (d’abord ne pas nuire). L’histoire devrait nous avoir plus qu’amplement prouvé la sagesse de ce principe fondamental.

Il se trouve, justement, que j’ai lu tout récemment une histoire de la psychiatrie américaine depuis le milieu du 19ème siècle, intitulée Desperate remedies et écrite par l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur spécialiste de la question, Andrew Scull. Cette histoire, en vérité, n’est américaine que dans ses détails, car nombre des psychiatres américains les plus célèbres venaient d’Europe ou avaient été formés en Europe.

Or cette histoire de la psychiatrie est un véritable musée des horreurs.

Les théories se succèdent concernant l’origine des maladies mentales, toutes aussi inadéquates les unes que les autres, et même parfois franchement farfelues, mais chacune suscite un enthousiasme temporaire pour une nouvelle technique censée guérir les aliénés, ou du moins atténuer leurs symptômes. Heureux lorsque le remède miracle se limite à un régime alimentaire à base de céréales, de lavements et à d’exercice en plein air, comme dans la célèbre clinique des frères Kellog ! Car dans la plupart des cas ces « remèdes » proposés par la psychiatrie sont d’une brutalité à peine croyable, qui souvent confine à la cruauté pure et simple.

Pour ne pas abuser de votre temps ni de votre endurance, je n’en évoquerai que quelques-uns parmi les plus célèbres et les plus employés.

Passons très rapidement sur la théorie du caractère héréditaire de la « dégénérescence mentale », qui a conduit à des milliers de stérilisations forcées, et pas seulement aux Etats-Unis, et arrêtons-nous sur la théorie de l’origine bactérienne des maladies mentales.

Persuadé que les troubles mentaux étaient la manifestation de maladies somatiques non détectées, un certain docteur Henry Cotton inventa la « chirurgie bactériologique » au début du 20ème siècle. Il commença par arracher à des milliers de patients des dents dans lesquelles il pensait que se logeaient certaines infections, censées être à l’origine de leurs pathologies mentales. Puis, constatant que cela ne suffisait pas à guérir les malades, il rechercha l’origine de l’infection dans d’autres organes : amygdales, sinus, estomac, ovaires, etc. Le remède était invariablement le même : l’ablation. Utérus et côlon étaient particulièrement privilégiés comme source d’infection. Henry Cotton, et tous ceux qui suivaient ses principes, mutilèrent ainsi des milliers de personnes, le plus souvent, bien évidemment, sans leur consentement. Ils en tuèrent aussi un très grand nombre, car le taux de mortalité associé à cette « chirurgie bactériologique » était horriblement élevé, probablement bien supérieur à 40%.

Que le traitement infligé, en plus d’être très souvent mortel, échoue à produire les effets désirés était toujours expliqué de la même façon : tous les foyers d’infection n’avaient pas été éradiqués, les retranchements devaient donc se poursuivre.

A peu près au même moment, et toujours dans l’idée que les maladies mentales devaient avoir une origine corporelle, Julius Wagner-Jauregg, un psychiatre autrichien, inventa la « malariathérapie », qui consistait à provoquer chez les malades une forte fièvre, supposée être salutaire, en leur injectant du sang contaminé par le paludisme. D’abord expérimentée dans les formes terminales de la syphilis, la malariathérapie fut bientôt adoptée avec enthousiasme pour « traiter » toutes sortes de maladies mentales, avec les résultats que l’on peut imaginer.

Puis vinrent les thérapies dites de choc. Tout d’abord le coma insulinique, inventé par Manfred Sakel : on provoque une hypoglycémie profonde chez le patient en lui injectant de l’insuline puis, lorsqu’il est plongé dans le coma, aux portes de la mort, on le ramène à la vie en lui injectant du glucose. Le traitement pouvait être répété des dizaines de fois, tant que les résultats n’étaient pas jugés satisfaisants. En plus d’être fondamentalement inefficace et terrible à endurer, ce « traitement » pouvait avoir des effets dévastateurs : lésions cérébrales, obésité, etc. Mais qu’importe, l’insulinothérapie continua à être pratiquée dans les hôpitaux psychiatriques américains jusque dans les années 1960.

Ensuite, l’électroconvulsivothérapie (ECT), plus connue sous le nom de traitement par électrochocs, qui fut inventée à la fin des années 1930 par deux psychiatres italiens, Ugo Cerletti et Lucio Bini. Cette thérapie reposait sur l’idée qu’il existe un antagonisme clinique entre schizophrénie et épilepsie. Par conséquent, peut-être serait-il possible d’améliorer l’état des schizophrènes en déclenchant chez eux des crises d’épilepsie de type « haut mal ». Le patient reçoit ainsi un courant électrique d’intensité variable sur le cuir chevelu, ce qui provoque des convulsions spectaculaires et une perte temporaire de conscience.

La théorie de l’antagonisme entre schizophrénie et épilepsie était en réalité totalement fausse, par ailleurs l’ECT provoquait des convulsions tellement violentes que bien souvent les patients avaient des os fracturés, notamment les vertèbres. Au surplus la plupart se plaignaient de pertes de mémoire consécutives aux chocs électriques, pertes de mémoire qui parfois duraient plusieurs mois. Mais tout cela comptait peu par rapport à la perspective d’avoir enfin découvert une thérapie efficace contre les maladies mentales.

Dans les années 1940 et 1950, l’ECT était abondamment utilisée dans la plupart des hôpitaux psychiatriques américains, le plus souvent sans aucun discernement ni aucune mesure quant aux pathologies ainsi « traitées » et aux doses employées. La réalité est que, bien souvent, cette « thérapie » très douloureuse était utilisée comme un instrument de discipline pour calmer les malades les plus agitées ou les plus rebelles. L’amélioration du comportement suite aux électrochocs était interprétée comme un recul de la maladie elle-même et venait ainsi valider a posteriori les bienfaits de l’ECT. Dans les cas les plus extrêmes, certains patients pouvaient recevoir des centaines d’électrochocs durant leur séjour, parfois plusieurs fois par jour.

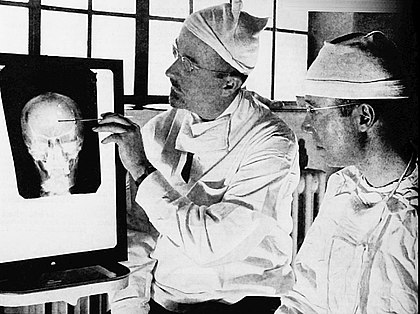

Terminons ce tour d’horizon éprouvant et nullement exhaustif par la psychochirurgie, plus connue sous le nom de lobotomie. Cette opération qui consiste à sectionner certaines fibres nerveuses de la substance blanche du cerveau fut mise au point par le neurologue portugais Egas Moniz, dans les années 1930. Mais elle fut « popularisée » par deux Américains, Walter Freeman et James Watts après la seconde guerre mondiale. Avec l’invention de la lobotomie transorbitale, qui consistait à introduire une sorte de pic à glace par l’œil du patient, sous simple anesthésie locale, pour atteindre les lobes frontaux, la lobotomie devint une opération simple et rapide qui ne nécessitait plus l’intervention d’un chirurgien qualifié. Dès lors, Freeman devint l’avocat inlassable de cette nouvelle technique et, à la fin des années 1940, il parcourait les Etats-Unis au volant de sa « lobotomobile », un autocar équipé pour pratiquer les lobotomies en série, parfois plusieurs dizaines par jour.

L’opération elle-même était extrêmement grossière, le praticien n’ayant aucun moyen de contrôler précisément quelles fibres cérébrales il était en train de sectionner, et au surplus la cartographie du cerveau était encore balbutiante. Quant aux résultats, ils étaient en effet souvent spectaculaires, mais rarement dans un sens que l’on pourrait juger désirable. La personnalité des patients était généralement profondément affectée : ils perdaient leurs inhibitions et leur capacité d’adaptation et, à bien des égards, se comportaient comme des enfants. Freeman reconnaissait d’ailleurs que les patients lobotomisés devaient être traités comme des enfants, et il recommandait notamment l’usage de la fessée lorsque ceux-ci se montraient trop turbulents. Mais cela ne devait pas inquiéter les familles des patients, car, comme l’expliquait Freeman, le lobotomisé « ne ressent pas la honte et l’indignité de cette procédure comme le ferait un individu normal. » Et il ajoutait tranquillement « environ un quart des patients de notre série peuvent être considérés comme s’adaptant au niveau de l’invalide domestique ou de l’animal domestique. »

Des statistiques complètes n’ont jamais été compilées sur ce sujet, mais il est certain que des milliers, voire peut-être des dizaines de milliers de lobotomies ont été pratiquées aux Etats-Unis, pour ne rien dire du reste du monde. A partir des années 1960, la lobotomie tomba peu à peu dans le discrédit mais jusqu’à la fin de sa vie, en 1984, Freeman demeura un ardent croyant, et pratiquant, de la « psychochirurgie ».

Arrêtons-nous là. Ces pratiques qui soulèvent le cœur n’étaient nullement marginales : elles ont été très largement employées en leur temps et leurs inventeurs ont été célébrés et récompensés pour leur apport à la science médicale. Julius Wagner-Jauregg et Egas Moniz ont chacun eut le prix Nobel de médecine, Manfred Sakel a été considéré comme « le Pasteur de la psychiatrie » et ainsi de suite.

Pourtant toutes ces « thérapies » reposaient sur des théories erronées et sur des statistiques trafiquées ou sans valeur. En dépit des affirmations de leurs inventeurs, aucune n’était capable de guérir les malades mentaux. Tout ce que l’on peut dire, au sujet de celles que nous avons vu, c’est que l’ECT, qui est aujourd’hui pratiquée sous anesthésie générale, a parfois des effets bénéfiques pour les dépressions sévères, pour des raisons que nous ignorons encore.

Comment expliquer, alors, que ces pseudo-thérapies barbares aient pu s’imposer et faire autant de victimes ? Les facteurs suivants semblent bien avoir été décisifs : d’une part la frustration profonde des psychiatres devant leur impuissance, frustration qui leur faisait accueillir avec enthousiasme et crédulité toutes les innovations qui leur permettaient de croire qu’ils pouvaient enfin « faire quelque chose » pour ceux qui leur étaient confiés ; d’autre part la pression des familles des malades, qui suppliaient les médecins de « faire quelque chose » pour leurs proches ; troisièmement la pression des décideurs politiques, pour lesquels les asiles psychiatriques représentaient un coût budgétaire croissant et de moins en moins supportable. Eux aussi insistaient lourdement pour que les psychiatres « fassent quelque chose » pour leurs malades, et ainsi pour soulager le contribuable ; enfin la grande vulnérabilité des malades mentaux face à toutes les expérimentations que l’on pouvait pratiquer sur eux, puisque par définition leur jugement est altéré et n’a donc pas spécialement à être pris en compte.

Et si vous croyez que ces pratiques appartiennent à des âges obscurs heureusement révolus, détrompez-vous. Pour ne prendre qu’un seul exemple, la vague actuelle du « transgenre », avec son lot de mutilations hormonales et chirurgicales recommandées par une certaine médecine sera certainement regardée, dans quelques décennies, avec autant de révulsion et d’incompréhension que nous pouvons regarder aujourd’hui la lobotomie ou la malariathérapie.

La constellation de facteurs mentionnés plus haut continue d’opérer et de produire toujours les mêmes effets délétères dans le domaine des maladies mentales. Or cette constellation est exactement celle qui est en train de se mettre en place pour les « malades en fin de vie » : des médecins confrontés aux limites de leur art face à des états chroniques inguérissables ; des familles devant supporter, parfois de très longues années, des proches qui ne sont plus que l’ombre d’eux-mêmes ; des pouvoirs publics affolés par le coût croissant de ces personnes dépendantes ; une révulsion générale de la société devant ces fins de vie souvent pénibles à voir ; des patients au jugement le plus souvent très affaibli ou même incapables de donner leur avis… Et au bout du chemin, « l’aide active à mourir ».

Si, après tout ce que nous a appris l’histoire de la médecine au 20ème siècle, vous êtes encore capable de croire que « cette fois-ci » il y aura des procédures strictes qui permettront d’éviter les abus, c’est que vous êtes capables de croire n’importe quoi. Lorsque la médecine abandonne son principe directeur « Primum non nocere », quelles qu’en soient les raisons tout est à craindre, surtout le pire. ■

Précédemment paru sur la riche page Facebook de l’auteur (15 avril).

Tout est dit. J’ajouterai que très bientôt on fera remplir aux personnes âgées qui deviennent de plus en plus nombreuses et une « charge » pour la société, un QCM , et s’ils ne rentrent pas dans les bonnes cases ce sera la mort mais …. enveloppée dans le papier de soie de la solidarité, de l’amour du prochain , j’en passe et des meilleurs.