Par Pierre Builly.

Monsieur Klein de Joseph Losey (1976).

Le jardin des bêtes sauvages.

Introduction : Pendant l’Occupation, à Paris, Robert Klein, un Alsacien qui rachète des œuvres d’art à bas prix, reçoit le journal Les Informations juives qui n’est délivré que sur abonnement. Il découvre bientôt qu’un homonyme juif utilise son nom, et décide alors de remonter la piste qui le mènera à cet inconnu.

Un film un peu surestimé mais qui offre des séquences finales absolument abominables et qui donnent, peut-être mieux que des images de violence extrême, l’idée de ce qui a pu saisir des gens de toute sorte entraînés malgré eux par un cataclysme.

Un film un peu surestimé mais qui offre des séquences finales absolument abominables et qui donnent, peut-être mieux que des images de violence extrême, l’idée de ce qui a pu saisir des gens de toute sorte entraînés malgré eux par un cataclysme.

C’est, d’une certaine façon, une fable, une sorte de féérie affreuse, angoissante, similaire à un cauchemar. J’ai beaucoup songé, en regardant Monsieur Klein, à un film admirable de Roman Polanski, qui s’appelle Le locataire où, sur des bases rationnelles, s’édifient des monstruosités confondantes : on est dans un monde qui n’a ni lien, ni opportunité avec notre tranquillité quotidienne : on ne sait pas sur quel sable on marche, qui on est vraiment, d’où on vient, à qui on peut faire confiance, où on se retrouvera le lendemain. Mais aussi il y a des rapports avec beaucoup de romans de Patrick Modiano où, dans des appartements déserts grelotte la sonnerie d’un téléphone, où on ne sait pas qui appelle et à peine qui répond.

Mais on pourrait aussi, avec un certain iconoclasme accoler au film l’adjectif rocambolesque, tant les péripéties de l’histoire de Robert Klein sont variées, aventureuses, improbables, font appel à des multitudes de hasards dont le nombre et la variété mêmes rendent improbables, impossibles, même, la survenue. On peut apprécier, je le conçois bien, ce mélange de récit ancré dans l’Histoire proche et affreuse et d’une forme d’onirisme qui s’attache aux pas de cette fripouille de Robert Klein.

Mais on pourrait aussi, avec un certain iconoclasme accoler au film l’adjectif rocambolesque, tant les péripéties de l’histoire de Robert Klein sont variées, aventureuses, improbables, font appel à des multitudes de hasards dont le nombre et la variété mêmes rendent improbables, impossibles, même, la survenue. On peut apprécier, je le conçois bien, ce mélange de récit ancré dans l’Histoire proche et affreuse et d’une forme d’onirisme qui s’attache aux pas de cette fripouille de Robert Klein.

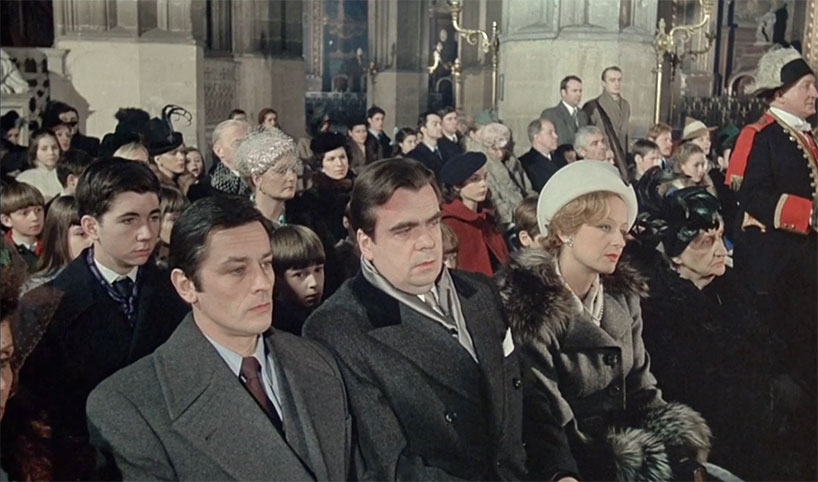

Car, de fait, Robert Klein – à qui Alain Delon prête la fréquente tristesse de son regard et son allure inquiète – Robert Klein, qui vit sur un grand pied d’un commerce d’objets d’art est une fripouille. Un type qui n’est attaché à rien d’autre qu’à ses plaisirs ; qui n’a ni véritable ami, ni véritable amour, ni la moindre conviction politique ou spirituelle. Évidemment issu d’une vieille famille opulente, établie en Alsace mais sans doute originaire de Hollande et peut-être (sans doute) d’ancienne extraction juive, il s’est établi à Paris où ses affaires prospèrent. Il a des proches : son avocat, Pierre (Michael Lonsdale), dont la femme Nicole (Francine Bergé) a été (et sûrement demeure) sa maîtresse et son amie du moment Jeanine (Juliet Berto). Mais on sent que ce sont là des relations de commodité : Robert Klein n’aime que lui.

Car, de fait, Robert Klein – à qui Alain Delon prête la fréquente tristesse de son regard et son allure inquiète – Robert Klein, qui vit sur un grand pied d’un commerce d’objets d’art est une fripouille. Un type qui n’est attaché à rien d’autre qu’à ses plaisirs ; qui n’a ni véritable ami, ni véritable amour, ni la moindre conviction politique ou spirituelle. Évidemment issu d’une vieille famille opulente, établie en Alsace mais sans doute originaire de Hollande et peut-être (sans doute) d’ancienne extraction juive, il s’est établi à Paris où ses affaires prospèrent. Il a des proches : son avocat, Pierre (Michael Lonsdale), dont la femme Nicole (Francine Bergé) a été (et sûrement demeure) sa maîtresse et son amie du moment Jeanine (Juliet Berto). Mais on sent que ce sont là des relations de commodité : Robert Klein n’aime que lui.

Il y a un engrenage assez fascinant où cet homme sans autre qualité que d’être sans scrupule et sans affectivité est entraîné dans un processus diabolique. On sait bien, pour le lire dans les gazettes combien l’usurpation d’identité est un phénomène glaçant, déstabilisant, désespérant. Et sans doute plus encore lorsque cette situation se produit à un moment trouble, incertain, dangereux, mortel, même pour qui est reconnu Juif ou simplement suspecté de l’être.

Il y a un engrenage assez fascinant où cet homme sans autre qualité que d’être sans scrupule et sans affectivité est entraîné dans un processus diabolique. On sait bien, pour le lire dans les gazettes combien l’usurpation d’identité est un phénomène glaçant, déstabilisant, désespérant. Et sans doute plus encore lorsque cette situation se produit à un moment trouble, incertain, dangereux, mortel, même pour qui est reconnu Juif ou simplement suspecté de l’être.

Dans ce genre d’époque le moindre mouvement, le moindre geste paraît engluer davantage celui qui l’exécute ; un peu comme pour les malheureux pris dans les sables mouvants : chaque démarche conduit Robert Klein à être un peu plus suspecté par la police de Vichy.

Dans ce genre d’époque le moindre mouvement, le moindre geste paraît engluer davantage celui qui l’exécute ; un peu comme pour les malheureux pris dans les sables mouvants : chaque démarche conduit Robert Klein à être un peu plus suspecté par la police de Vichy.

D’autant qu’un mystérieux homonyme paît le manipuler ; résistant qui se crée ainsi un double et des alibis ? C’est possible ; mais là où Monsieur Klein bascule possiblement dans l’onirisme, c’est que l’existence de ce double-là n’est jamais absolument avérée. Et ce n’est sans doute pas l’épisode féérique de la visite de Klein au château d’Ivry-la-Bataille, où semble vivre une famille de la haute aristocratie dirigée par Charles (Massimo Girotti) et Florence (Jeanne Moreau) qui semble vécue comme un rêve qui nous ancrera dans la réalité objective.

Psychose de Robert Klein ? Envahissement d’une culpabilité que rien ne pouvait laisser jusque-là laisser supposer ? Comment expliquer alors que, tandis que Pierre/Lonsdale brandit à la dernière minute le certificat qui prouve que Klein n’est pas juif et qu’il va pouvoir être libéré, il se laisse entraîner dans le flux des malheureux qui vont être entassés dans les trains de l’horreur ? ■

Psychose de Robert Klein ? Envahissement d’une culpabilité que rien ne pouvait laisser jusque-là laisser supposer ? Comment expliquer alors que, tandis que Pierre/Lonsdale brandit à la dernière minute le certificat qui prouve que Klein n’est pas juif et qu’il va pouvoir être libéré, il se laisse entraîner dans le flux des malheureux qui vont être entassés dans les trains de l’horreur ? ■

DVD autour de 10€.

Chroniques hebdomadaires en principe publiées le dimanche.

Ce film, incompréhensible et ennuyeux, ne présente aucun intérêt.

Lire ces critiques est un vrai bonheur ; plus presque que de voir le film critiqué (pour certains d’entre eux)

@ Antiquus : Qu’un film garde des mystères et des ambiguïtés ne me semble pas être en soi un défaut. La vie quotidienne en ménage bien d’autres…

Au cinéma cela peut même donner des chefs-d’œuvre… « Le locataire » de Roman Polanski, par exemple. Et naturellement de nombreuses œuvres de David Lynch : « Mullholand drive » ou « Lost highway ».

Je conçois qu’on puisse ne pas apprécier ces brouillards et préférer les récits plus classiques…cela dit.

@Aude : merci ! C’est trop !

Excellente perspective que celle qui consiste à avoir su établir le parallèle entre «Monsieur Klein» et «Le Locataire» de Polanski – d’ailleurs sensiblement contemporains. Cependant, leurs «mystères» respectifs n’ont pas les mêmes fondements intellectuels et artistiques : chez Losey, on assiste à une espèce de processus «kafkaïen», c’est-à-dire, au fond, sociologique, alors que, dans «Le Locataire» – quoique Polanski eût un tantinet «sociabilisé» le roman de Roland Topor («Le Locataire chimérique», au titre plus suggestif de sa perspective quasi «mythologique») –, dans «Le Locataire», donc, Polanski recourt à des IMAGES capables de devenir «mentales», c’est-à-dire intérieures – je pense tout particulièrement à un plan hallucinant dans lequel le singulier héros se déplace dans sa chambre et, à mesure qu’il avance vers la fenêtre de celle-ci, le «grand angle» employé et l’illusion de perspective du décor le font progressivement prendre les proportions d’un enfant ; ou, peut-être plus entêtant, la découverte de «lui-même», lorsque il s’avise (lui-même, donc) à travers la fenêtre exiguë des latrines du palier, face à des graffitis non obscènes mais composés d’hiéroglyphes…

J’ai toujours hésité à revoir ce «Locataire», tant le film m’avait enthousiasmé et bouleversé à sa sortie : correspond-il réellement à ce que j’avais alors éprouvé ?… La mention qu’en fait ici Pierre Builly me conduit à devoir, peut-être, céder à la tentation d’aller y revoir…