Par Pierre de Meuse.

« Honneurs rendus à une garnison, à des troupes qui ont soutenu un siège avec vaillance, leur permettant de se retirer avec armes et bagages. Le terme est associé à la reconnaissance du courage militaire, permettant au vaincu de partir dignement. » Dictionnaire de l’Académie française.

Suite des Honneurs de la guerre

Ce que nous rappelle le texte ci-dessus, c’est l’existence d’une coutume codifiée permettant au vainqueur d’une bataille d’accorder au vaincu un certain nombre d’avantages lors de la cérémonie de reddition.

Cette coutume apparaît à la fin des guerres de religion, lorsque les habitants de l’Europe commencèrent à se lasser de la haine qui les avait possédés durant plus d’un siècle. Ce n’est donc pas dans les combats entre protestants et catholiques que cette habitude va naître, ni dans ceux de l’est du continent, où les affrontements sont sans merci, mais dans ces guerres interminables se déroulant dans la péninsule italienne entre l’Empire et le Royaume. Là, l’art militaire devient foncièrement rationnel, prenant en compte la nécessité de ne pas gaspiller les moyens mis à la disposition des chefs militaires, afin de conclure au meilleur prix.

Au cours de la dixième guerre d’Italie (1552-1556), il apparut en effet que la nécessité de combattre à l’économie conduisait à des compromis mutuels. Blaise de Monluc, vers la fin de sa vie, parle de cette campagne dans ses Commentaires. Il rappelle que son roi préféré, Henri II, l’appelait « le plus heureux homme du monde, après un tel et si long temps sans espérance de secours, estre sorty si honnorablement, ayant affaire non-seulement à l’Empereur, mais aussi au duc de Florence. »1. Il fait ici allusion à l’épisode de Sienne. Ayant pris la ville (juillet 1554), il la rend aux impériaux au printemps 1555, paré des honneurs de la guerre. L’accord prévoit la sortie des Français en armes, bagues (bagages) sauves et drapeaux au vent. Monluc quitte Sienne mais les soldats de l’armée vaincue portent à la main leurs mousquets allumés, prêts à tirer, les balles de plomb dans la bouche, et l’ennemi leur laisse le chemin libre pour rejoindre l’armée française. La procédure de reddition honorable passe par une négociation : la capitulation. Cela dit, le mot n’a pas le même sens qu’aujourd’hui : si on capitule, on va rédiger des « chapitres », c’est-à-dire qu’en fait on rédige les clauses de la reddition, les conditions sans lesquelles celle-ci n’aura pas lieu, ou dans des conditions pires pour tout le monde. Parmi les conditions figure souvent la condition du canon : la garnison ne quittera les lieux que si, comme nous l’avons vu dans l’histoire de Sans-souci, l’ennemi use de l’artillerie pour rendre la place indéfendable. Cette condition est importante, car elle prouve que le gouverneur a défendu sa place dans toute la mesure du possible : il n’y aura pas d’honneurs si le commandant a seulement évalué une disproportion entre l’assaillant et l’assailli. Ces conditions sont coûteuses pour le vainqueur : l’usage du canon est dispendieux et le pillage ne pourra pas être libre. Elles sont précieuses pour le vaincu qui évitera une mise en accusation de la part de ses chefs. Mais toutes les places ne sont pas dignes du canon : un simple bastion ne peut y prétendre, ni une troupe irrégulière. Nous avons donc affaire à une institution des professionnels de la chose militaire, partageant les mêmes éthique et déontologie.

Ceci explique que la dévolution de ces honneurs soit soumise à une stricte casuistique : ils sont considérés comme une récompense symbolique par l’adversaire pour avoir conduit une défense convenable contre lui. Par conséquent, un chef victorieux peut aussi valablement dénier les honneurs de la guerre lorsque l’ennemi a renoncé trop facilement au combat à l’aune de la décence militaire. Par exemple, pendant la guerre de sept ans, Montcalm a refusé ce privilège à l’officier remplaçant John Littlehales et aux défenseurs de Fort Chouaguen qui avaient renoncé à résister après la mort de leur commandant emporté par un boulet (1756). Mais Montcalm, lui, les recevra à titre posthume : lors de la reddition de Québec, le 18 septembre 1759, selon les termes de l’accord : « La garnison de la ville, composée des forces terrestres, des marines et des marins, défilera avec ses armes et son bagage, tambours battants, allumettes allumées, avec deux pièces de canon français, et douze coups pour chaque pièce ; et sera embarquée aussi commodément que possible, pour être envoyée au premier port de France. » Les honneurs de la guerre sont donc complets pour lui. Le rituel de la reddition comporte également un volet musical : le droit de défiler au son de la musique du choix des combattants. Cela dit, il était considéré comme bienséant que la garnison sortante défilât en jouant les airs du vainqueur, car cela était considéré comme la preuve qu’ils avaient bien combattu. D’autre part, il y avait divers degrés dans la capitulation honorable ; en particulier le sort des soldats vaincus différait selon les termes de l’accord : ils peuvent rejoindre une captivité plus ou moins longue, ou être libres de rejoindre leurs foyers ou leur armée. En ce dernier cas, il arrivait le plus souvent que les officiers fussent obligés de donner leur parole d’honneur de ne pas reprendre le combat contre le même ennemi avant la fin des hostilités.

Telles qu’elles étaient, ces institutions étaient le résultat d’une société complexe et civilisée, dans laquelle les divers acteurs appartenaient à la grande famille de l’Europe chrétienne. Or deux fractures se sont produites, qui ont ruiné les soubassements de ces règles : ce sont les révolutions américaine et française. En effet, le maître-mot des bonnes manières que les soldats s’accordent entre eux est le respect ; or la révolution américaine considère que les pouvoirs traditionnels de l’Europe ne sont pas respectables parce qu’ils sont immoraux, et la révolution française les rejette également parce qu’ils sont aristocratiques. Dès lors il ne faut pas s’étonner que ni la France ni les États-Unis n’accordent plus les honneurs de la guerre à aucun ennemi vaincu, considérant implicitement leurs adversaires comme des criminels.

L’inimicus (ennemi de guerre civile) remplace alors l’hostis (ennemi considéré comme semblable, que l’on doit respecter). Une attitude d’autant plus choquante que ces ennemis continuent à les leur accorder : citons à cet égard les trois capitulations de Huningue (Tableau de droite), consenties aux garnisons françaises, des 5 février 1797, 18 avril 1814, 26 août 1815, ou la fameuse défense de Belfort, en 1870, qui fut immortalisée par la peinture monumentale de la salle des illustres au Capitole de Toulouse3. Quant aux USA, il faut rappeler que la notion de capitulation sans condition, dans laquelle le vaincu renonce à toute compensation ou immunité, même formelle ou d’amour propre, fut inventée par le général Grant à l’encontre des sudistes pendant la Guerre de sécession (unconditional surrender). Depuis, Roosevelt l’imposa en 1945 aux Allemands et aux Japonais, et l’Inde l’imita en l’exigeant du Pakistan en 1971, de même que le Nord-Vietnam à l’encontre du Sud le 30 avril 1975.

L’inimicus (ennemi de guerre civile) remplace alors l’hostis (ennemi considéré comme semblable, que l’on doit respecter). Une attitude d’autant plus choquante que ces ennemis continuent à les leur accorder : citons à cet égard les trois capitulations de Huningue (Tableau de droite), consenties aux garnisons françaises, des 5 février 1797, 18 avril 1814, 26 août 1815, ou la fameuse défense de Belfort, en 1870, qui fut immortalisée par la peinture monumentale de la salle des illustres au Capitole de Toulouse3. Quant aux USA, il faut rappeler que la notion de capitulation sans condition, dans laquelle le vaincu renonce à toute compensation ou immunité, même formelle ou d’amour propre, fut inventée par le général Grant à l’encontre des sudistes pendant la Guerre de sécession (unconditional surrender). Depuis, Roosevelt l’imposa en 1945 aux Allemands et aux Japonais, et l’Inde l’imita en l’exigeant du Pakistan en 1971, de même que le Nord-Vietnam à l’encontre du Sud le 30 avril 1975.

Pourtant, nous constatons que les Britanniques accordèrent les honneurs au général von Lettow-Vorbeck (Photo 2), qui avait combattu en Afrique les troupes anglaises, françaises, portugaises et belges, pendant les quatre années de la Première guerre mondiale sans jamais subir de défaite significative, avec un corps de bataille de quelques centaines de gradés allemands et de quelques milliers de combattants noirs, mais rendant par sa mobilité la vie impossible à ses ennemis, pourtant dix fois plus nombreux2. La reddition honorable eut lieu le 23 novembre 1918, malgré les protestations des alliés français et portugais, 12 jours après l’armistice de Rethondes !

Pourtant, nous constatons que les Britanniques accordèrent les honneurs au général von Lettow-Vorbeck (Photo 2), qui avait combattu en Afrique les troupes anglaises, françaises, portugaises et belges, pendant les quatre années de la Première guerre mondiale sans jamais subir de défaite significative, avec un corps de bataille de quelques centaines de gradés allemands et de quelques milliers de combattants noirs, mais rendant par sa mobilité la vie impossible à ses ennemis, pourtant dix fois plus nombreux2. La reddition honorable eut lieu le 23 novembre 1918, malgré les protestations des alliés français et portugais, 12 jours après l’armistice de Rethondes !

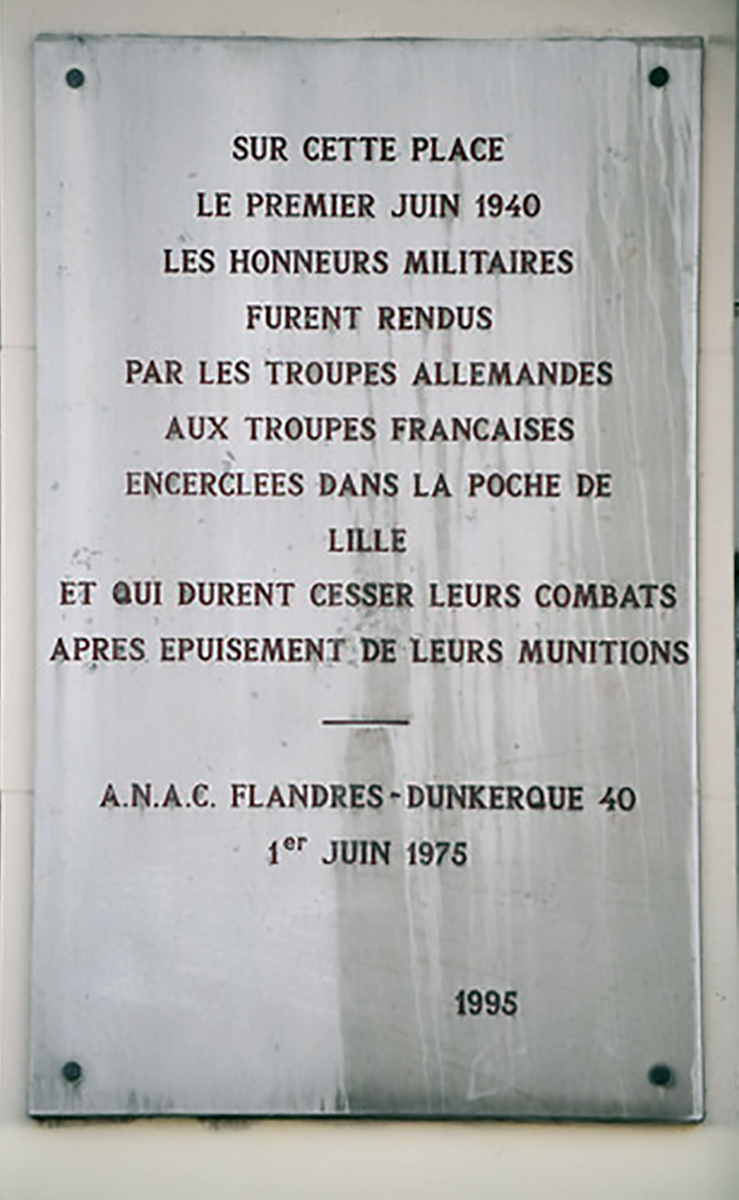

Chose encore plus curieuse, on relève aussi une autre cérémonie de ce style pendant la deuxième guerre mondiale. Les honneurs de la guerre furent en effet accordés aux soldats de la 5° division nord-africaine du général Molinié, le 1er juin 1940, pour leur défense glorieuse face à une armée allemande beaucoup plus nombreuse et incomparablement mieux équipée.

Chose encore plus curieuse, on relève aussi une autre cérémonie de ce style pendant la deuxième guerre mondiale. Les honneurs de la guerre furent en effet accordés aux soldats de la 5° division nord-africaine du général Molinié, le 1er juin 1940, pour leur défense glorieuse face à une armée allemande beaucoup plus nombreuse et incomparablement mieux équipée.

Sur les photos qui nous restent, on voit sur la grand-place de Lille les soldats survivants défiler fièrement entre les troupes victorieuses du colonel Waeger, musique en tête et drapeau au vent. L’histoire officielle nous déclare que Hitler limogea le lendemain même ledit colonel Waeger. En réalité, non seulement ledit colonel fut promu général l’année suivante, mais il devint fin 1942 chef du bureau de l’armement et finalement commandant du cinquième corps d’armée en janvier 1945. En revanche, la reddition honorable ne fut pas accordée aux troupes allemandes des poches de Lorient et de Saint Nazaire, les 8 et 11 mai 1945.

Sur les photos qui nous restent, on voit sur la grand-place de Lille les soldats survivants défiler fièrement entre les troupes victorieuses du colonel Waeger, musique en tête et drapeau au vent. L’histoire officielle nous déclare que Hitler limogea le lendemain même ledit colonel Waeger. En réalité, non seulement ledit colonel fut promu général l’année suivante, mais il devint fin 1942 chef du bureau de l’armement et finalement commandant du cinquième corps d’armée en janvier 1945. En revanche, la reddition honorable ne fut pas accordée aux troupes allemandes des poches de Lorient et de Saint Nazaire, les 8 et 11 mai 1945.

En résumé, les militaires français et américains postrévolutionnaires apprécient de se voir accorder les honneurs de la guerre, mais répugnent à les accorder.

Cette question intéressante de l’historiographie militaire est abordée – et éludée – par le colonel Frédéric Jordan, qui sert actuellement à l’état-major du Centre de doctrine et d’enseignement du commandement, précédemment, titulaire de la chaire de tactique générale de l’armée de terre. Dans un article intitulé « Peut-on encore rendre les honneurs à un vaincu ? » paru dans Cairn Info, cet officier se garde bien de répondre à la question qu’il a posée, se contentant de vagues considérations sur le Droit de la guerre sans rapport avec le sujet. Citons-le : « on ne trouve rien de plus opposé au droit des conflits armés que le recours à la torture, aux exécutions sommaires, aux actes de terrorisme ou à l’utilisation de candidats au suicide, y compris des femmes et des enfants. » Or le sujet n’est pas là, car les honneurs de la guerre ne sont ni une question de Droit, ni de morale, mais de déontologie militaire et aussi, a contrario, d’idéologie politique. En effet, les révolutions précitées, comme l’ont immédiatement décelé Bonald et Maistre4 ont bouleversé la nature même de la guerre. Ce ne sont plus les États qui guerroient, mais les peuples, et ils le font non pas au nom d’un but relatif à la puissance de leur État, mais en fonction de la satisfaction d’un projet présenté comme commun à toute l’humanité. Jordan le constate lui-même en citant le général Westmoreland après la défaite américaine au Vietnam : « Que les démocraties en tirent la leçon ! Aucune nation ne peut reporter le fardeau de la guerre sur les seules forces militaires. Il importe peu que la guerre soit totale ou limitée : le pays tout entier doit s’y consacrer totalement, avec fermeté et résolution, jusqu’au sacrifice. À défaut, la victoire restera toujours insaisissable. » Or, en démocratie idéologique les peuples ne sont pas mus. par le simple sens du devoir ; il leur faut de la haine pour être braves et déterminés. Un ennemi doit donc être un suppôt du Mal, et le travail de l’État est de distiller, par tous moyens, une abhorration incandescente contre le soldat d’en face. Dès lors, comment un chef militaire pourrait-il passer outre et délivrer à l’ennemi vaincu une estime que toute l’action psychologique de son propre ministère s’est efforcée de l’en priver ? Nous avons là la réponse que notre respectable colonel ne peut en aucune façon donner : si les généraux britanniques et allemands ont décerné les honneurs de la Guerre et non les Français, c’est que, jusqu’à la moitié du XX° siècle, les premiers avaient conservé un peu d’Ancien régime dans leur structure mentale, alors que les Français s’étaient efforcés de l’effacer jusqu’à la dernière trace5.

On voit ainsi le colonel Jordan évoquer le vénérable rituel militaire en question pour assurer que les armées des démocraties occidentales en sont héritières avec des normes et des valeurs, même si celles-ci « deviennent, d’un point de vue purement opérationnel, et aux yeux de certains groupes armés irréguliers ou belligérants, des faiblesses structurelles ». Et d’opposer ces troupes « légitimes », en accord avec l’état de Droit, aux « combattants de fortune, groupes terroristes ou mercenaires à l’image du groupe russe Wagner, qui n’ont aucune légitimité politique ou morale pour mettre en pratique le jus in bello dans la conduite de la guerre ou le jus ad bellum pour le droit à recourir à la force ou à la maîtriser. » En réalité, un abîme sépare l’échelle de valeurs des anciennes institutions européennes justifiant la reddition honorable de la légitimité qu’invoque le colonel Jordan.

La décision d’accorder les honneurs de la guerre à un ennemi vaincu est portée par une morale aristocratique commune à toutes les sociétés européennes de ce temps-là. Cette décision serait aujourd’hui considérée comme séditieuse, car l’État moderne s’arroge le droit exclusif de l’interdire.

De même la légitimité exclusive que Jordan attribue aux armées régulières des pays « démocratiques » est en fait un artifice du discours officiel : La Russie n’a pas été l’initiatrice des armées privées. Bien au contraire, ce sont les anglo-saxons américains et britanniques dits démocratiques qui, vingt-cinq ans plus tôt, avaient jugé utile – et économique – de créer ces SMP (Sociétés militaires privées) en Irak (notamment le fameux blackwater), et en Afghanistan, lesquelles n’étaient pas plus respectueuses du droit de la guerre que les milices russes et autres.

Dommage, donc, que les officiers chargés de la doctrine militaire fassent preuve de si peu de liberté à l’égard des idéologies. Le travail reste à faire. Quand s’accorderont-ils une liberté minimale avec l’idéologie et la propagande qui nous étouffent ? ■ PIERRE DE MEUSE

Notes

1 Troisième volume des Commentaires

2 Voir à ce sujet l’ouvrage de Bernard Lugan Heia safari, 2O18.

3 Toile peinte par Henri Martin. Du reste cette résistance ne fut peut-être pas étrangère au fait que Belfort fut laissé à la France par le traité de paix. Signalons que durant cette même guerre, les Prussiens proposèrent la même reddition honorable au maréchal Bazaine suite à la prise de Metz, qui la refusa, sans doute parce qu’il pensait que le gouvernement français le lui reprocherait.

4 Bonald écrit que dans les guerres des rois, la haine ne guette que la personne des rois belligérants, tandis que dans celles des républiques, les gouvernants ont l’âme en paix et ce sont les peuples en armes qui haïssent.

5 Photo 1 : Les honneurs de la guerre rendus aux artilleurs de Belfort. Photo 2 : général von Lettow-Vorbeck Photo 3 : reddition honorable de la 5° DINA. Photo 4 : plaque commémorative.

Derniers ouvrages parus

Informations – Commandes : Cliquez sur les images.