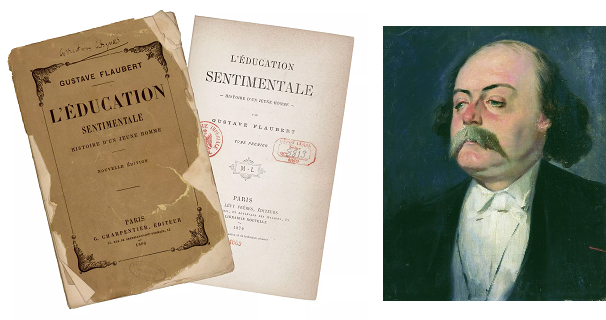

Le 17 novembre 1869, ce roman resté célèbre était publié par la maison d’édition Michel Lévy frères. Sa recension signée Jules Barbey d’Aurevilly, auteur des Diaboliques et du Chevalier des Touches, maître de Léon Bloy qu’il convertit au catholicisme, parut dans Le Constitutionnel du 29 novembre 1869.

Enfin nous l’avons, le livre de M. Gustave Flaubert, le livre fameux, comme Salambô, avant de paraître ; car, depuis Madame Bovary, on n’a jamais manqué de jouer à l’avance du cornet à bouquin des journaux, en l’honneur de M. Flaubert et de ses œuvres. On annonce ses livres comme des curiosités, des évènements, des coups de tonnerre, et le long-feu de Salambô n’y a rien fait. On continue. Les badauds de la plume, en service ordinaire et extraordinaire, qui entretiennent, avec la leur, la grande badauderie universelle, ont recommencé d’éventer le chef-d’œuvre en poche, avec des airs mystérieusement indiscrets. Ne sachant pas ce qu’il était, ils ont dit ce qu’il n’était pas. À les en croire ces cancaniers admirateurs, cela devait être un redoutable, livre contre la magistrature, et il n’y est pas parlé de magistrature une seule fois. Ignorants autant que badauds, qui ont poussé la badauderie et la réclame si loin qu’en attendant le livre, ils se sont mis à genoux comme les Rois Mages devant la crèche de l’Enfant Jésus, devant la boîte qui renfermait le manuscrit de M. Flaubert, car M. Flaubert a inventé une boîte pour soi manuscrit, et par ce temps de bibelots niais, c’était là une idée ! À défaut d’un autre, il aura toujours eu ce génie ! On l’appellera désormais à l’homme « à la boîte » en littérature, et ce sera une distinction !

Du reste, quand on a des entrailles d’auteur, on comprend très bien ce soin tabernaculaire de son ouvrage… Lorsqu’on n’accouche que tous les sept ans avec peine, on a le temps, — et on le prend, — de capitonner et d’orner le berceau dans lequel on va déposer son petit.

J’ai vu des mères, affligées de squirres, prendre leur squirre pour un enfant et devenir tendres pour cette horrible chose qu’elles avaient dans le ventre. L’auteur de l’Éducation sentimentale doit avoir pour les œuvres qui sortent si lentement et si péniblement de lui, cette maternité idolâtre qu’augmentent encore la durée et la difficulté et la gestation chez les mères…

Et de fait, il n’est point prolifique, M. Gustave Flaubert… Ce n’est pas un esprit facile, et c’est même un compliment que je lui fais là. Les esprits faciles, après des commencements charmants, restent médiocres et finissent par se noyer toujours dans le crachat de leur facilité. Mais entre la facilité qui pond sans effort et la fécondité, laborieusement et quelquefois douloureusement puissante, il y a un abîme et l’impossibilité, pour les esprits qui réfléchissent, d’une confusion. Malheureusement, si M. Flaubert a le bonheur de n’être pas un esprit facile, il n’a nullement celui d’être un esprit fécond. Non, c’est un homme à pensées rares, qui, quand il en a une, la cuit et la recuit, et non point dans son jus, car elle n’en a pas. C’est un esprit d’une sécheresse supérieure, parmi les Secs, une intelligence toute en surface, n’ayant ni sentiment, ni passion, ni enthousiasme, ni idéal, ni aperçu, ni réflexion, ni profondeur, et d’un talent presque physique, comme celui, par exemple, du gauffreur ou du dessinateur à l’emporte-pièce, ou encore comme celui de l’enlumineur de cartes de géographie. Il n’est pas besoin d’âme pour ces métiers et ces industries ; il n’en est pas besoin davantage pour les ouvrages que fait M. Flaubert.

Et je l’ai dit déjà, — je l’ai dit même au lendemain de Madame Bovary, d’où sortit, d’un coup, toute la réputation de M. Flaubert, cette réputation à laquelle il ôtera, sans rien y ajouter… Madame Bovary, que je m’obstine à croire un souvenir personnel, — un de ces romans comme tout le monde, sans être romancier, en a un ou plusieurs dans le sac de sa vie, Madame Bovary, sur un fond moins sec et moins dénué que Salambô et que l’Éducation sentimentale, avait déjà, la dureté de style, le repoussé de détail, la crudité d’enluminure, le pointillé fatigant qui tiennent autant, chez M. Flaubert, à l’organisation de l’homme qu’au système.

Venu après son ami, M. Théophile Gautier, le lapidaire des Émaux et Camées, qui, lui aussi, grave sur pierre et peint sur caillou, M. Flaubert a été un Théophile Gautier prosaïque, descriptif jusqu’à la minutie, découpant tout et empâtant la couleur sur tout pour que tout se voie, bombant l’atome et pointillant l’éléphant, et finissant par donner aux yeux de l’esprit la sensation, insupportable pour ceux du corps, que donne une tôle brillant au soleil, car les paysages si vantés de M. Flaubert, ces paysages sans nuances flottantes, sans tons fondus et sans transparence, ont la solidité et l’éclat brusque d’un métal… Matérialiste de fond, je n’oserais pas dire : de doctrine (je ne crois guère à ce qu’on peut appeler des doctrines, en M. Flaubert), l’auteur de Madame Bovary se révéla matérialiste dans la forme, comme personne, avant lui, ne s’était peut-être jamais révélé. Et cela, avec son personnage de Madame Bovary, qui est la femme type du genre de corruption le plus particulier à la femme du XIXe siècle ; lui valut ce succès, sur lequel M. Gustave Flaubert a toujours vécu et vit encore, mais qu’il ne recommencera plus !

Et il ne le recommencera plus pour bien des raisons que je veux donner toutes. D’abord, parce que l’effet de ce style, qui nous saute aux yeux est connu, et que M. Flaubert ne peut plus bénéficier de la nouveauté de sa manière. Ensuite parce que ce style ne s’applique plus à un sujet comme celui de Madame Bovary, qui, tout odieux qu’il fût, était vrai, brutalement vrai, rencontré dans le plain-pied et les hasards de la vie, car s’il ne l’eût pas rencontré, M. Flaubert n’était pas de force à le trouver par la seule conception de son esprit. Nous pouvons bien le dire maintenant, M. Flaubert n’est ni un inventeur, ni un observateur, comme tout romancier est tenu de l’être. Le romancier qui n’a trouvé après Madame Bovary, que cette perruque carthaginoise de Salambô est un homme absolument dénué d’invention et d’observation impersonnelle, propre, tout au plus, à des recollages archaïques.

L’Éducation sentimentale d’aujourd’hui confirme suffisamment le vide de tête qu’avai affirmé Salambô. Il ne s’y agit plus de Carthage, dont nous ne savons rien ou presque rien ; il s’y agit de la vie moderne et d’une époque (1848) par laquelle nous avons passé. Or, qu’a vu M. Flaubert dans cette époque… ? Il n’y a dans l’Éducation sentimentale, sous la plume de M. Flaubert, que ce que nous y avons vu toujours. Il nous y ressert son type de Mme Bovary, — non plus intégral, concentré et vivant, — mais en petits morceaux ; et ces petits morceaux s’appellent Rosanette, Mlle Roque, Mlle Wanas et toutes les femmes de son roman ! On fait du cirage avec du noir animal. C’est avec le noir animal de sa Bovary que M. Flaubert a fait ses femelles de l’Éducation sentimentale, et c’est ce connu, c’est ce manque de nouveauté dans les personnages comme dans la manière, c’est cette répétition, affaiblie comme toute répétition des mêmes, formes e du même fonds d’idées, — si idée il y a, — qui sera l’empêchement dirimant ; du grand succès annoncé, mais qui ne viendra pas, et qui déjà, comme vous voyez, se fait attendre !

II.

Le caractère principal du roman que M. Flaubert a si malheureusement nommé de ce titre abstrait, pédagogique et pédant : l’Éducation sentimentale, est avant tout la vulgarité ; la vulgarité prise dans le ruisseau où elle se tient et sous les pieds de tout le monde. Le médiocre jeune homme dont ce livre est l’histoire est vulgaire, et tout autour de lui l’est comme lui, amis, maîtresses, société, sentiment, passion, — et de la plus navrante vulgarité. A-t-on vraiment besoin d’écrire des livres à prétention sur ces gens-là… Je sais bien que les Réalistes dont M. Flaubert est la main droite, disent que le grand mérite de M. Flaubert est de faire vulgaire, puisque la vulgarité existe ; mais c’est là l’erreur du Réalisme, de cette vile école, que de prendre perpétuellement l’exactitude dans le rendu pour le but de l’art, qui ne doit en avoir qu’un : la Beauté, avec tous ses genres de beauté. Or, la vulgarité n’est jamais belle, et la manière dont on la peint ne l’enoblissant point, ne peut pas l’embellir. Selon nous, il y a dans le monde assez d’âmes vulgaires, d’esprits vulgaires, de choses vulgaires, sans encore augmenter le nombre submergeant de ces écœurantes vulgarités. Mais telle n’est point l’opinion de M. Flaubert et de son école. C’est cette école qui rit grossièrement de l’idéal en toutes choses, aussi bien en morale qu’en esthétique. C’est cette école qui ne veut de sursum corda ! ni en art, ni en littérature. C’est elle qui est en train de nier l’héroïsme et les héros, posant en principe, par la plume de tous ses petits polissons « qu’il n’y a plus de héros dans l’humanité, » et que tous les lâches et les plats de la médiocrité les valent et sont même mille fois plus intéressants qu’eux ! M. Flaubert n’a pas manqué à son école. C’est un de ces plats de la médiocrité qu’il a choisi pour son héros.

Il l’a appelé Moreau, et je m’en étonne. Moreau, c’est le nom d’un héros et d’un poète. Dans sa haine pour l’héroïsme et dans son amour pour la vulgarité, M. Flaubert n’aurait pas dû donner au drôle de son livre un nom porté par ce qu’il y a de plus beau parmi les hommes, un poète et un héros ! Il devait l’appeler quelque chose comme Citrouillard, par exemple, car il y a de la citrouille dans ce monsieur. Le Frédéric Moreau sur qui M. Flaubert a eu la bonté d’écrire un roman, et un roman de deux volumes, n’a pas même d’histoire. Réellement ce n’est pas une histoire que les misérables faits de la vie de ce galopin sans esprit et sans caractère, de cette marionnette de l’événement qui le bouscule, et qui vit ou plutôt végète comme un chou, sous la grêle des faits de chaque jour. Il est bête, en effet, comme un chou grêlé, ce Frédéric Moreau. De quel autre nom appeler un homme qui n’a ni libre arbitre, ni volonté et qui se laisse manger par toutes les chenilles de la création ? M. Frédéric Moreau voit sur un bateau à vapeur une dame Arnoux ; femme d’un sieur Arnoux, mi-bourgeois et artiste, mi-libertin et mi-fripon, et parce que, tempérament et gaucherie modernes, navet des plate-bandes de ce temps, il n’ose pas prendre cette femme qu’il convoite, puisque rien dans ses principes ne lui fait une loi de la respecter, voilà qu’il se roule aux bras d’une fille entretenue, évoquant dans les bras de cette fille le souvenir de Mme Arnoux… et je ne veux pas aller plus loin. Vous voyez d’ici la série de lâchetés et de malpropretés par lesquelles va passer ce monsieur jusqu’à la fin du roman de M. Flaubert. La vie de Frédéric Moreau ! Il n’y a pas un étudiant, pas un rapin, pas un garçon apothicaire qui ne la connaisse et qui ne l’ait vécue ! pas une des scènes de cette vie qui n’ait été dix fois, cent fois, racontée dans des romans plus ou moins bas, plus ou moins infects ! C’est du Murger sans la grâce pulmonique de Murger, sans la mélancolie d’un être qui doit bientôt mourir. M. Flaubert n’a ni grâce, ni mélancolie.

C’est un robuste qui se porte bien. C’est un robuste dans le genre du Courbet des Baigneuses, qui se lavent au ruisseau et qui le salissent, avec cette différence pourtant que Courbet peint grassement et que M. Flaubert peint maigre et dur. La manière de Courbet est plus large ; il procède par plus grands traits ; tandis que M. Flaubert procède par petits, accumulés, surchargés, ténus, n’oubliant rien, et détachant net l’ombre d’un ciron sur son grain de poussière… Les gens qui trouvent M. Flaubert un bien grand homme, car il en est qui sérieusement le mettent sur la ligne de Balzac, le vantent uniquement pour son style. Or ce style, c’est la description, une description infinie, éternelle, atomistique, aveuglante, qui tient toute la place dans le livre de M. Flaubert, et remplace toutes les facultés dans sa tête.

Demandez-vous, en effet, ce qu’il est, cet enragé descripteur qui ne cesse jamais d’exister en dehors de cette description incessante. Montrez-moi une idée qui ne soit pas une chose physique dans ses œuvres ! Montrez-moi une idée morale, un jugement, une opinion, — même politique ! À un certain moment du roman, on traverse 1848 et sa révolution ; mais pourriez-vous tirer des faits du temps, qui sont décrits avec une exactitude de photographe, l’aspect des rues, le sac des Tuileries, l’air des pavés, les jours de barricades, etc., pour quel parti penche l’auteur de ces descriptions, qui n’a de sympathie que pour les choses visibles qu’on peut retracer ? Je sais et je sens que l’auteur de l’Éducation sentimentale est un matérialiste et que le matérialisme doit nécessairement engendrer de certaines opinions politiques, et non d’autres ; mais si je n’avais pas l’habitude des inductions, et des déductions de la logique, d’honneur, je ne le saurais pas ! Et il en est de même de toutes les opinions de M. Flaubert. Pour les choses d’art, dont il doit être beaucoup plus préoccupé que des choses sociales et de gouvernement, M. Flaubert exprime des opinions opposées sans qu’on puisse présumer la sienne, et il les exprime comme il décrit les masques d’un bal masqué et leurs costumes ! M. Flaubert fait des inventaires. Il fait avec les idées d’art ce qu’il fait avec la nature.

Qu’on me passe le mot, ce n’est, somme toute, qu’un faiseur de bric-à-brac.

III.

Ce n’est donc pas une tête que M. Flaubert, c’est une main, — une main patiente et lente, mais acharnée, qui fait des descriptions tranchées et des paysages; de précision, mais qui, quand cela est exactement exécuté, se trouve au bout de sa science et de son art ou, pour mieux dire, de son industrie. Comme il n’a d’idées absolument sur rien et qu’il n’est capable que de décrire, son procédé, pour fabriquer deux volumes montant à mille pages comme ceux-ci, est infiniment simple. Il cloue et soude des tableaux à d’autres tableaux. Son livre, c’est la boutique de son sieur Arnoux, qui, lui aussi, vend des tableaux… Un jour, l’empereur Napoléon qui voyait le fond des têtes comme il voyait le fond des cœurs, écrivait en Espagne à son frère Joseph, dont il était mécontent : « Vous avez un défaut terrible qui empêche toute action, toute décision et tout courage, c’est ce genre d’imagination qui, surtout, se fait des tableaux. » Et c’est aussi là l’infirmité de Frédéric Moreau, dans l’Éducation sentimentale, mais cette infirmité crée le procédé de M. Flaubert, dont la pensée ne fonctionne jamais non plus que sous la forme de tableaux.

Moreau, comme Joseph Bonaparte, voit dans sa tête toutes les choses qu’il craint, et les décrit comme si elles étaient arrivées. Par exemple, s’il s’avise de penser à la vieillesse future de sa maîtresse, il la décrira ride par ride, cheveu blanc par cheveu blanc, et de la vieillesse passant à la mort, il décrira, une fois en train, l’enterrement, les croquemorts, le nasillement des prêtres et jusqu’à la fumée de la mèche des cierges qui s’éteignent. Ma foi, convenons-en, si bien exécutées qu’elles soient, un tel chargement de descriptions ferait désirer de temps en temps, le rafraîchissement d’une phrase plate qui ne décrirait rien ! Mais le matérialisme radical de M. Gustave Flaubert ne le lui permet pas. Toute abstraction, toute métaphysique lui sont interdites. Quand il veut faire autre chose que pincer des objets physiques dans sa langue matérielle, il n’y est plus et il écrit alors des phrases dans le genre de celle-ci, lui, l’ami de Théophile Gautier l’Impeccable, comme disait Baudelaire : « Un besoin le poussait (un besoin qui pousse !) à lui dire des tendresses. Elle lui répondait par de petites tapes sur l’épaule… Il lui découvrait une beauté toute nouvelle, qui n’était peut-être que le reflet des choses ambiantes, à moins que leurs virtualités secrètes ne l’eussent fait s’épanouir. »

Les virtualités secrètes ! Voilà comme ils parlent des choses morales, ces négateurs de l’âme humaine ! et d’en parler aussi joliment que cela, c’est là leur punition !

IV.

Il en est d’autres encore et de plus cruelles. Je me suis interdit de raconter le sujet du livre de M. Flaubert, dégoûté par le genre de monde qui s’y vautre ; mais ce n’est pas ce monde-là qui m’en a seul empêché. On peut raconter, analyser d’autres livres, où les vautreries ne manquent pas, mais dans l’Éducation sentimentale, cette suite de tableaux à la file, tout pareils à une lanterne magique, il n’y a rien à raconter ! Il n’y a pas de livre là dedans ; il n’y a pas cette chose, cette création, cette œuvre d’art d’un livre, organisé et développé, et marchant à son dénouement par des voies qui sont le secret et le génie de l’auteur. M. Flaubert n’entend pas ainsi le roman. Il va sans plan, poussant, devant lui, sans préconception supérieure, ne se doutant même pas que la vie, sous la diversité et l’apparent désordre de ses hasards, a ses lois logiques et inflexibles et ses engendrements nécessaires. Non ! il va devant lui comme un enfant, attiré par l’objet à décrire, pris par cet objet, d’un intérêt futile, l’intérêt d’une sensation ! Les sensations du livre de M. Flaubert ns sont pas mêmes choisies. Ce sont les sensations que donne le milieu le plus commun à l’âme la plus commune. C’est une flânerie dans l’insignifiant, le vulgaire et l’abject, pour le plaisir de s’y promener ! Cela n’a que deux volumes, mais cela pouvait en avoir dix, car des aventures aussi plates et aussi bêtes que celles de Frédéric Moreau pourraient continuer indéfiniment. Seulement, il faut bien que le livre finisse, et il finit par une inconséquence plus fort que l’auteur, ce réaliste qui ne veut que des livres peints, et qui repousse tout livre ayant le dessein de prouver quelque chose ! Il conclut, en voulant prouver ! Il s’enfile sur son propre titre, et on comprend alors ce titre d’Éducation sentimentale, auquel, jusque-là on n’avait absolument rien compris !

Et quoi qu’il m’en coûte,il faut bien que je la donne, cette conclusion.

Fatigué, blasé, flétri, vieilli, éreinté de cœur, de corps et d’esprit, Frédéric Moreau qui a demandé le bonheur de sa vie à l’amour, comme son meilleur ami l’a demandé à l’ambition, repasse un jour avec cet ami leurs deux vies d’hommes à sentiment, et après avoir fait le compte de leurs illusions souillées dans les malpropretés de l’ambition et de l’amour, ils avisent tout à coup dans leurs souvenirs le petit tableautin du lupanar (pardon !) où ils étaient allés porter la fleur de leur âme et de leur jeunesse, et après l’avoir décrit, — toujours ! — ils concluent par ce mot de la fin, qui est la fin du livre : « C’EST PEUT-ÊTRE CE QUE NOUS AVONS EU DE MEILLEUR ! »

Vous voyez bien que, quand je vous parlais d’infection, je ne vous trompais pas !

V.

Allons, c’est la fin ! Tel est le livre de M. Flaubert ; telle sa conclusion immonde ; telle la condamnation au fond de l’Éducation sentimentale, qui est ici l’éducation sensuelle. Mais comment un matérialiste comme M. Flaubert ne prendrait-il pas les sensations pour les sentiments ?… Tel est ce chef-d’œuvre selon les jeunes réalistes de ce temps, où le Réalisme, qui ne veut que peindre l’objet, est souffleté par le Matérialisme et sa morale ! Eh bien ! j’ose dire, moi, qu’il n’y a pas du tout de chef-d’œuvre ici. Je dis qu’il n’y a là qu’un livre médiocre ; médiocre de talent d’abord, ennuyeux d’atmosphère, fatiguant de peinture pointue, grossier et monotone de procédé, ignoble souvent de détails, et dépassé dans ce genre par sa conclusion. Je dis qu’il n’y a là qu’un livre matérialiste de fond, matérialiste de forme, matérialiste de sécheresse, un livre comme le matérialisme en fait et n’en peut pas faire d’autres, puisqu’il nie la moitié, au moins, de la créature humaine ! Je dis qu’il n’y a ici que le Flaubert de Madame Bovary, mais ayant passé par Salambô, un Flaubert marqué, entamé, vieilli, et visiblement épuisé ! Je dis que M. Gustave Flaubert n’ira pas plus loin dans la voie même de son talent, car les talents sans âme sont incapables de se renouveler. Ils ont méprisé l’Infini, et c’est le fini qui les tue ! Je dis enfin qu’il n’y a plus à s’occuper de M. Flaubert qu’au seul cas où il changerait de système et de manière ; et il n’en changera pas ! Il est collé sous bande, comme au billard ! Dans sept ans, nous, verrons ! Mais en attendant, la Critique qui, dès Salàmbô, avait prévu l’épuisement définitif de M. Flaubert, peut écrire aujourd’hui, de ses mains tranquilles, l’épitaphe de cet homme mort :

« Ci-gît qui sut faire un livre, mais qui ne sut pas en faire deux ! »

J. BARBEY D’AUREVILLY.

Texte choisi, présenté, illustré par Rémi Hugues.

Superbement pensé, superbement réfléchi, superbement écrit, superbement fouetté… Je ne connaissais pas ce dégoût qu’avait Barbey pour Flaubert, voilà que je ne me sens plus aussi seul que je croyais l’être – c’est un bonheur ! Bonheur un peu réchauffé, certes, car il me faut remonter quarante ans en arrière – au moins ! – pour me refaire la mémoire de «Madame Bovary», «Salâmmbo» et autre «Éducation sentimentale»…

Flaubert, c’est la préface bien écrite et besognée à la pleine «vulgarité» si bien dégagée ici par Barbey, la préface à la vulgarité galopante du siècle venu à telle maturité qu’il est définitivement pourri.

Merci à Rémi Hugues d’avoir réveillé cette conscience de ce que doit être la haute littérature.

Beau commentaire de David Gattegno. Entre la folie aristocratique Barbey et le génie bourgeois de Flaubert, je choisis le panache Barbey. Oui, merci pour ce texte- trouvaille.

J’ai lu quatre fois « L’Éducation sentimentale » sans jamais en retenir quoi que ce soit ; c’est dire si je peux m’accrocher…

Et ne pas comprendre l’adulation dont jouit Flaubert (5 tomes de romans, cinq tomes de Correspondance en Pléiade : c’est démentiel).

Il n’y a que Bovary (un peu) et « Bouvard et Pécuchet » (davantage) que j’apprécie…

Cet article se lit comme du petit lait ; heureusement qu’il y a JSF…

Je comprends mal la fureur de Barbey car si Flaubert – qui se prenait pour Mme Bovary – est « matérialiste » son roman est une charge terrible contre le matérialisme sensuel d’Emma et tout autant contre le matérialisme bourgeois de Charles et contre le scientisme non moins matérialisme de Homais. Trois matérialisme – en tout cas les deux premiers – qui finissent dans l’horreur.