(Ce texte est tiré de l’Introduction générale à l’ouvrage intitulé Le Bienheureux Pie X, Sauveur de la France, Plon, éditeur, Paris 1953).

On ne croit pas être contredit par personne de renseigné si l’on juge que la politique catholique pose toute entière sur le mot de Saint Paul que tout pouvoir vient de Dieu, OMNIS POTESTAS A DEO. La légitimation du pouvoir ne peut venir que de Dieu.

Mais, dans le même domaine catholique, ce pouvoir divin est entendu d’au moins trois manières et vu sous trois aspects.

Il est d’abord conçu comme l’expression de volontés particulières impénétrables, insondables, décrets nominatifs qui ne fournissent pas leurs raisons, qui n’en n’invoquent pas non plus: choix des hommes providentiels, les César, les Constantin, les Alexandre, vocation des peuples, libre et souveraine grâce accordée ou refusée, profondeur et sublimité que l’on constate sans avoir à les expliquer ni à les commenter. Une volonté divine toute pure s’y donne cours (O altitudo !) qui provoque la gloire et l’adoration.

Secondement, l’exercice ou le spectacle de ces volontés suprêmes peut devenir, pour l’esprit ou le cœur de l’homme, un thème d’instruction, de moralisation et d’édification, tantôt pour étonner l’orgueil ou honorer l’humilité, tantôt pour les confondre l’un et l’autre et les persuader d’une sagesse qui manifeste la hauteur de ses conseils mystérieux. Nous avons dans l’oreille les magnifiques alternances de Bossuet: « Soit qu’il élève les trônes, soit qu’il les abaisse… », « de grandes et de terribles leçons ». Là le Potestas a Deo semble attesté pour l’enseignement de la morale et de la justice, le progès des vertus personnelles de l’homme et son salut éternel. L’argument vaut pour discipliner ou discriminer les valeurs vraies et fausses. C’est aussi un thème de confiance et d’espoir pour ceux qui traversent une épreuve et qui appellent, d’en bas, l’innocence un vengeur et l’orphelin un père.

Une haute éthique politico-métaphysique s’en déduit régulièrement.

Mais, en sus des premiers déploiement des pouvoirs de la gloire de Dieu, comme des manifestations exemplaires de sa bienfaisance protectrice de l’homme, un troisième aspect doit être retenu: il arrive que l’OMNIS POTESTAS A DEO découvre un arrangement supérieur divinement établi. Ce qui est alors évoqué, c’est une suprême raison, la raison créatrice d’un plan fixe, clairement dessiné, d’un ordre stable et défini: de ce point de vue, les familles, les corps, les cités, les nations sont soumis de haut à des constantes d’hygiène, à des lois de salut, qui règlent leur durée et leur prospérité. Le substances vivantes, les corps physico-chimiques, même les arts humains, ont leurs conditions de stabilité et de progrès. De même les sociétés s’élèvent ou s’abaissent selon qu’elles se conforment ou non à cet ordre divin.

Les deux Testaments s’accordent à dire: que les foyers soient bien assis, et vos enfants pourront être nourris, dressés, et éduqués; que les parents ne mangent pas de raisins verts, et leurs enfants n’auront pas les dents agacées; que l’Etat ne soit point divisé, il ne sera pas menacé de périr; que les corps sociaux naturels ne soient ni asservis ni desséchés par l’Etat, celui-ci et ceux-là auront ensemble la vigueur, l’énergie, la luxuriance; que la nation soit soutenue par l’expérience des Anciens et la force de la jeunesse, ses ressources en recevront le plus heureux emploi; que la tradition règle et modère les initiatives; que la jeune vie spontanée ravive et renouvelle les habitudes traditionnelles, les groupes sociaux en seront sains, solides, puissants; qu’au surplus le tendre amour de l’ascendance et de la descendance, comme celui dusol natal, ne cesse de gonfler le coeur de tous, le bien public s’en accroîtra du même mouvement, etc… etc… Mais surtout qu’on ne perde pas de vue qu’il y a ici un rapport d’effets et de cause ! Le bon arbre porte un bon fruit. Que le mauvais arbre soit arraché et jeté au feu. Si vous voulez ceci, il faut vouloir cela. Vous n’aurez pas de bon effet sans prendre la peine d’en cultiver la haute cause génératrice. Si vous ne voulez pas de celle-ci, la sanction du refus est prête, elle est très simple, elle s’appellera la « fin ». Non votre fin, personne humaine, mais celle du composé social auquel vous tenez et qui dépérira plus ou moins lentement, selon que le mal, non combattu, aura été chronique ou aigu, superficiel ou profond. Les conditions de la société, si on les transgresse, laissent la société sans support, et elle s’abat.

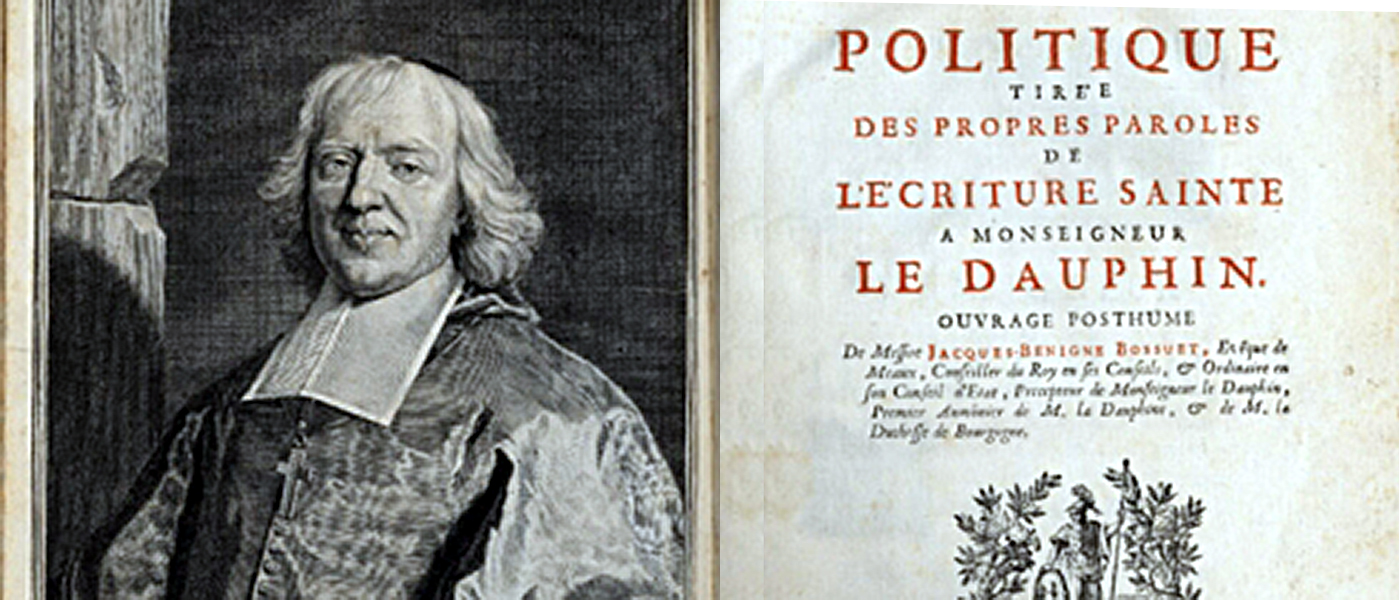

« On s »en convaincra par une rapide lecture de la Politique tirée de l’ecriture sainte, où l’optime arrangement terrestre ne cesse d’être illustré, soutenu et, rappelons-le, légitimé, par un ordre du ciel… »

« On s »en convaincra par une rapide lecture de la Politique tirée de l’ecriture sainte, où l’optime arrangement terrestre ne cesse d’être illustré, soutenu et, rappelons-le, légitimé, par un ordre du ciel… »

Ce langage, nourri des « si » qui sont propres aux impératifs hypothétiques de la nature, n’est aucunement étranger aux théologiens dont je crois extraire ou résumer les textes fidèlement. Ce qu’ils en disent n’est pas tiré en en corps du Pater ni de Décalogue. Ils n’en signifiant pas moins un « Dieu le veut » indirect, mais très formel. On s’en convaincra par une rapide lecture de la Politique tirée de l’écriture sainte, où l’optime arrangement terrestre ne cesse d’être illustré, soutenu et, rappelons-le, légitimé, par un ordre du ciel.

Or, s’il est bien curieux que cette POLITIQUE sacrée ait été inscrite par Auguste Comte dans sa bibliothèque positiviste, il ne l’est pas moins que tous les physiciens sociaux, qui se sont succédé depuis Aristote, ne parlent guère autrement que le docteur catholique Bossuet. A la réflexion, c’est le contraire qui devrait étonner: à moins que, victimes d’une illusion systématique complète, les théologiens n’eussent enchaîné ces déductions au rebours de toute réalité, l’accord n’était guère évitable. Les phénomènes sociaux se voient et se touchent. Leurs cas de présence, d’éclipse ou de variations, leurs durées, leurs disparitions, leurs croissances ou décadences, tombent sous les sens de l’homme s’il est normal et sain. Comment, s’il existe un ordre des choses visibles, ne serait-il pas déchiffré de quiconque a des yeux pour voir ? Bien entendu, il ne s’agit en ceci d’aucun Surnaturel révélé. C’est la simple lecture du filigrane de l’Histoire et de ses Ordres. Que disent-ils ? Quel est leur texte ? Voilà la question, non une autre. Car la question n’est pas ici de savoir quelle main a écrit cet ordre: qualem Deus auctor indidit, dit Léon XIII. Est-ce Dieu ? Ou les dieux ? Ou quelque nature acéphale, sans conscience ni coeur ? Cet Être des Êtres, créateur ou ressort central, peut, quant à lui, se voiler, Deus absconditus, qu’on affirme ou qu’on nie. Ce qui n’est pas caché, ce qui n’est pas niable, ce que voit un regard clair et pur, c’est la forme ou figure du plan (crée ou incréé, providentiel ou aveugle) tel qu’il a été invariablement observé et décrit jusqu’à nous. Quelques uns de ces impératifs conditionnels apparaissent comme des « aphorismes » à La Tour du Pin. Or cette rencontre, où convergent la déduction religieuse et l’induction empirique, est encore plus sensible dans ce qu’elle critique et conteste de concert que dans ce qu’elle a toujours affirmé.

Le cœur de cet accord de contestation ou plutôt de dénégation entre théologiens et naturalistes porte sur le point suivant: LA VOLONTE DES HOMMES NE CREE NI LE DROIT NI LE POUVOIR. NI LE BIEN. PAS PLUS QUE LE VRAI. Ces grandes choses-là échappent aux décrets et aux fantaisies de nos volontés. Que les citoyens s’assemblent sur l’Agora et le Forum ou leurs représentants dans le palais de Westminster ou le Palais-Bourbon, il ne suffira pas d’accumuler deux séries de suffrages, de soustraire leur somme et de dégager ainsi des majorités. Si l’on veut « constituer » un pays, lui donner une législation, ou une administration qui vaille pour lui, c’est-à-dire le fasse vivre et l’empêche de mourir, ces dénombrements de volontés ne suffisent pas; aucun bien public ne naîtra d’un total de pures conventions scrutinées s’il n’est participant ou dérivé d’un autre facteur. Lequel ? La conformité au Code (naturel ou divin) évoqué plus haut: le code des rapports innés entre la paternité et la filiation, l’âge mûr et l’enfance, la discipline des initiatives et celle des traditions. Le code inécrit des conditions du Bien est le premier générateur des sociétés. Si le contrat envisagé ne se subordonne, en tout premier lieu, à ce Code, il ne peut rien, il ne vaut rien. L’esprit éternel de ce Code se rit des prétentions volontaristes, du Contrat, comme des contractants. Telle est la moelle intérieure des leçons que recouvrent ou découvrent les faits.

Oublions tous les faits, dit Jean-Jacques au début du plus fameux et du plus funeste des CONTRATS. Son système exige cet oubli des faits. Si, en effet, on ne les excluait pas, les faits viendraient en foule revendiquer dans la fondation des sociétés une très grande part du volume et de l’importance que s’est arrogés le contrat.

Il n’est pas question de méconnaître le nombre ou la valeur des pactes et des conventions auxquels donne lieu la vie sociale de tous les temps. L’erreur est de prétendre ne former cette vie que de contrats. Énorme erreur. Car le contrat ne représente ni le plein de la vie sociale, ni la partie la plus vaste ou al plus profonde. Quand l’homme se sera entendu répéter cent fois que son vote choisit et crée le bien ou le mal social, il n’en sera pas beaucoup mieux obéi par les faits: pas plus que ses préférences ne seront suivi des obédiences de la pluie et du beau temps, il ne sera pas rendu maître de l’heur ou du malheur de sa ville ou de son pays qui, l’un et l’autre, dépendront non pas de la loi qu’il édicte, mais de celle qu’il tire de l’expérience de son passé, comme le physicien de l’observation des astres en courses et des tensions de l’air supérieur.

Pour mieux saisir cette société-née, et la distinguer de nos contrats voulus, voyons-en les effets capitaux.

Ma vie d’animal social compte deux grands évènements qui la fondent.

Le premier m’a fait naître dans une famille plutôt que dans une autre, et cela s’est fait sans l’ombre de consultation ou de consentement de ma part; le groupe élémentaire que j’ai formé, enfant, avec mes parents, n’a rien de contractuel. Personne n’est alllé demander au marchand le garçon ou la fille qui lui convenait; personne n’est allé solliciter une père et une mère à son goût, et à sa mesure. Je n’ai signé ni pétition ni postulance. S’ils ont désiré de m’avoir, c’était de façon très confuse et très générale, sans la moindre possibilité de rien stipuler sur mon personnage, caractère, poids, taille, visage, couleur de teint. Ni d’eux à moi, ni de moi à eux, pas trace d’option libre ! Nous avons été tous les trois serfs de nécéssités aussi inéluses qu’invoulues. Eh bien ! vus d’un peu haut, ce sont pourtant là les faits dont le genre humain se trouve le moins mal et se plaint dans la plus faible mesure. A peine leur étais-je tombé de la lune, et même un peu avant, mes père et mère se sont mis à m’aimer inconsidérément. De mon côté, je me suis mis à les préférer au reste du monde, ce qui ne pouvait être en raison du don de la vie: j’ignorais si c’était un bien ou un mal. Leurs bons traitements, leurs caresses agissaient beaucoup moins que cette forte idée confuse de leur appartenir et de le posséder dans une étroite correspondance, non de devoirs et de droits, mais de besoins et de services, qui s’imposaient tout seuls, et sans que j’eusse idée de les compter sur mes doigts. Donc, rien qui ressemblât au contrat avec ou sans notaire. Qu’il se trouve des idiots pour dire après cela: Familles, je vous hais ! ils ont eu rarement le front d’appliquer ce principe. Gide, qui le posait, l’a contredit à tous les instants de sa vie. Pas plus que moi, ni personne, il ne s’était pourtant choisi son toit. A lui, à moi, à tous, la plus forte partie de notre destin nous fut imposée avec notre sang.

Un autre très grand évènement de ma vie de société aura été l’échéance de ma patrie. Je ne l’ai demandée, ni personne la sienne, sauf la troupe, abusive mais négligeable, de nos métèques; encore leurs enfants doivent-ils rentrer dans la règle. Il n’y a pas eu de plébiscite prénatal (ou prénational), comme l’exigerait la clause du juste contrat. L’honneur, la charge, les devoirs d’une patrie si belle sont des grâces imméritées. Pour être Français et non Huron, je me suis donné la peine de naître. Ce n’est pas ‘juste », s’accorderont à dire Basile et son souffleur. Mais non ! Mais pas du tout ! Seulement il n’aurait pas été plus juste de naître Boche ou Chinois.

Donc, inférieur ou supérieur au juste ou à l’Injuste, ce « fait » auquel ma volonté individuelle n’a rien apporté, dans lequel nul contrat n’est entré absolument pour rien, ce « fait » vraiment gratuit ne se contente point de devoir figurer entre ceux qui ont le plus d’influence sur tout le cours de la vie: il a aussi le caractère d’inspirer à des millions d’hommes des sentiments de profonde et haute satisfaction, au point de leur faire risquer l’intégrité de leur corps, leur vie elle-même, pour en attester l’énergie. Pour déployer plus fièrement ce que l’on est sans avoir voulu l’être, on trouve naturel, heureux et glorieux d’affronter mille morts. Cela fut instinctif avant d’avoir été appris. Ce vieil instinct peut être combattu par des sentiments artificiels, acquis, formés sur des systèmes. On ne les trouve pas au départ. Le départ, le voilà ! Dans les méandres de la longue histoire humaine, il arrive d’acheter et de vendre des guerriers mercenaires. Le cas des guerriers volontaires est le plus fréquent: ils se donnent pour rien. Le conscrit fait de même neuf fois sur dix. L’idée de la justice est-elle donc étrangère à l’homme ? Point du tout. Mais l’idée de la Patrie et du sentiment qu’il lui doit est fort antérieure et tient bien autrement à la racine de la vie ! Qu’il en soit demandé de durs sacrifices, nul n’en doute. Mais, au total, il est plus honteux de les refuser que pénible de les consentir. Tel est l’homme. Fait comme il est, selon sa norme, ce goût fait partie de son être, et même de son bien-être.

Devant ces deux piliers d’angle de notre vie, berceau et drapeau, maison et cité, qui échappent si complètement l’un et l’autre au cycle de l’adulte vivant capable de contrat, c’est tout au plus s’il doit être permis de se fâcher un peu contre le bon Dieu, ou tout autre mainteneur de l’Ordre des formes crées. C’est la déclamation de Job. C’est le chant de Byron. Je ne vois pas du tout quelle interpellation en serait valablement portée, ni à quel parlement de planètes, ni quel questionnaire de Théodicée générale, quelle objection au gouvernement temporel de la Providence pourraient être dressées en notre nom dans une affaire où nous sommes agis et poussés sans doute, mais aussi, et de toute évidence, avec des résultats que nous acceptons sans nous plaindre et tout au rebours. Si nous nous étions mis en tête de les fabriquer de nos propres mains, que seraient ces résultats, que vaudraient-ils ? Je pense à Caro, à son gland, à sa citrouille: cela règle tout. Ce que j’ai fait par liberté ne m’a pas toujours servi, ni même toujours plu. Ce que j’ai fait par force ne m’a pas toujours nui, ni froissé, ni meurtri. Bien au contraire.

Or, la disproportion du libre et du forcé, du volontaire et du naturel est immense. L’un est à l’autre à peu près comme un à cent mille; les conditions de nos naissances et de nos patries ne prévalent donc pas seulement par leur qualité, mais par une énorme puissance de nombre et de quantité. La vaste étendue de l’essentiel de notre caractère et de notre vie est enveloppée dans des données imposées par des forces supérieures. Elles entrent chez nous sans façon. Elles pèsent sur nous au point de nous former et de nous confisquer. Non contents de nous en accommoder, nous y abondons. Nous murmurons contre notre fortune, mais non contre notre être et notre caractère, jamais contre notre humeur. La plupart d’entre nous sont contents d’eux au point de se plaire follement. Et l’ardent amour-propre est le cas le plus courant. L’être dans lequel ils veulent persévérer n’est pas du tout un être quelconque, ni l’être d’autrui, envié, jalousé, mais le leur; ils l’ont pourtant reçu tout fait, tel que l’hérédité, le sang, le ciel, les eaux, le milieu, l’éducation et des imitations à peine conscientes les ont modelés. Ils ne se sont ni faits, ni choisis. Eux, qui eux ? Nous tous, en somme. Combien peu se restent étrangers ! Le pourquoi suis-je moi ? le je voudrais être ce monsieur qui passe, ce monsieur qui passe est charmant sont des songe-creux romantiques ou de rapides curiosités d’analyses qui n’ont rien de commun avec la vérité quotidienne des habitudes de nos coeurs. Ce n’est point par justice ou par liberté que nous nous préférons, mais, pour parler en géomètre, par position: nous sommes là, enfermés et emprisonnés en nous, là où l’on nous a mis: l’existence nous a fait et voulus ainsi. Non notre volonté.

Il n’y a donc pas de comparaison entre ce vaste plan de notre nature réelle et l’étroit canton où se meut cette volonté mesurée. Rêver de faire entrer les prodigieuses étendues de ce domaine naturel dans le petit coin du contrat, revient à vouloir verser ce tonneau dans ce petit verre. Pis encore: ce postulat des philosophies révolutionnaires suppose ridiculement qu’il puisse y avoir des contrats là où les contractants n’existent pas ou ne peuvent pas exister. C’est enfin méconnaître la force et l’action de ce qui nous surpasse, nous entoure, et nous presse en nous marquant du principal des signes qui nous font homme. La lettre sociale écrite avec le fer n’est qu’un beau vers, trop vite écrit, qui travestit l’essentiel de notre humanité. Cette lettre nous donne poste et rang, siège et appui, sur l’échelle sacrée. Du moins le poète a-t-il vu qu’on ne se l’inscrit pas à soi-même. La marque vient de plus haut. Divine ? Surhumaine ? Vigny dit: inhumaine parce qu’il pense: involontaire. Mais, si l’on ne fait pas tenir toute la nature de l’homme dans sa volonté, et si l’on ne chasse pas hors de nous tout ce qui vit en nous sans dépendre de nous, la « marque » sociale doit venir de quelque portion vénérable et profonde de la plus mystérieuse des causalités humaines, à laquelle il faut penser en tremblant. Les Mères ! les Mères ! Cela résonne de façon étrange. C’était l’avis de Faust.

Cette importance philosophique, génératrice de respect, reconnue à tant de phénomènes sociaux déterminants, quoique inélus et invoulus, emporte pour première conséquence une dévalorisation générale des arrangement arbitraires que produisent les seules volontés, intentions, opinions, les seuls décrets, votes et voeux. Ces autorités, fabriquées de main d’homme conscient, sont les simples créatures de notre moi: elles doivent prendre un certain nombre d’illusions sur elles-mêmes dès qu’elles se sentent subordonnées à l’ordre objectif supérieur de la Nature et de l’Histoire, qu’elles ne peuvent pas créer; il leur suffit de le connaître, comprendre et nommer. Là, le cycle de ce que l’on commande le cède à l’ordre de ce que l’on connaît. L’homme politique met la Vérité à plus haut prix que son propre diktat, s’il veut que celui-ci soit viable….

Quelques-uns que je sais me demanderont insidieusement ce que devient chez moi la liberté de l’Homme. Réponse: -A peu près ce qu’elle devient après que l’on a placé entre ses mains soit le texte du Décalogue, soit une bonne carte de géographie. La loi qui enchaîne est libératrice, je ne l’ai pas dit le premier.

Il ne faut d’ailleurs pas confondre la « nature des choses » avec la « force des choses ». Qui connaît la première peut espérer de la vaincre. Qui entend la seconde s’entend proposer de subir une espèce de fatalité qui prend une manière de revanche sur le volontarisme universel, dont on s’est d’abord prévalu. Cette force mythique, à laquelle on donne l’article singulier « la », qu’a-t-elle qui lui soit propre ? Qu’est-elle d’un ? Comment s’assure-t-on d’un sens où elle aille ? Ses itus et reditus, comme dit Pascal, sont flagrants. Si on la suppose multiple, mais engagée dans un même parallélogramme, ses effets devraient être convergents. Ils ne le sont pas du tout. On lui fait l’honneur de la tenir pour agent universel et omnipotent des transformations, elle qui donne rarement une direction définie, encore moins utile et salutaire, ses de plus en plus ne se vérifiant jamais que dans le sens de la destruction.

Cependant l’on affecte toujours d’opposer l’irrésisitible courant de cette force des choses aux entreprises intelligentes où la volonté de l’homme s’exerce légitimement. On a beau dire: elle n’en a ni les calculs, ni la sagesse, ni les bienheureux coups de frein. Pour mieux nous diffamer nous-mêmes, nous lui composons un autel avec nos ruines, dont elle est l’auteur. Reconnaissons-là donc sous son dernier masque: le « fil » ou le « sens de l’Histoire », nisus ou impetus, élan ou effort de la Vie, c’est la grande idole sous laquelle nous a jetés l’Allemagne postkantienne, Hegel en tête, Marx en queue, pour nous faire adorer, comme des divinités, les plus risibles des pétitions de principe. Un nom conviendrait à ce destin-là: c’est celui de mauvais destin, à la condition de bien voir qu’il n’est pas aussi prédéterminé qu’on le croit. Rien n’empêche de se mettre d’accord avec la nature des choses pour le vaincre et le soumettre, par le bon emploi des vraies forces, à la justesse d’un regard clair. Celui-ci percevant la vérité naturelle, ces forces seront mises à la place où elles agiront bien.

Ce n’est pas dans la seule matière de politique extérieure générale que les programmes volontaristes du pays légal se mettent en conflit avec la Nature des choses; il est d’autres cas de conflits en très grand nombre: leurs dérogations à l’ordre essentiel ont causé partout des malaises, des diminutions et des décadences, mais plus enchevêtrées, peut-être plus nuisibles ici qu’ailleurs. On peut énumérer:

La structure des familles. – Le régime des mariages. – L’appartenance de l’enfant. – L’éducation, l’instruction, l’école. – La structure de la commune et de la province, celle du pays et du métier. – La structure de la nation, de l’Etat central, des Etats décentralisés. – Le rapport du temporel et du spirituel.

Il est extrêmement curieux que, sur ce point, les chrétiens séparés de Rome inclinent, qui plus, qui moins, aux volontés prétendues réformatrices du pays légal. La physique de la politique réelle se trouve, au contraire, tout naturellement rangée du côté catholique où l’on respecte, sans prétendre les réformer, les structures fondamentales.

Ces structures sont préétablies pour la plupart; pas une qui ne doive échapper nécessairement, dans une proportion très forte, au faible impératif des volontés humaines et à l’artifice de leurs accords. Tout ce que ces derniers usurpent est perdu pour le bon sens et le bonheur des hommes. Vrai du haut en bas de l’échelle sociale, cela nous est apparu particulièrement clair à son sommet, l’intérieur de l’Etat.

Un Etat central livré aux choix électifs de volontés populaires, sa législation élue et voulue, sa centralisation contractualiste ne peuvent guère, dans leur essence, viser qu’à rechercher ou à réaliser le bon plaisir plus ou moins consistant d’un despote plebiscité ou d’un Parlement scrutiné; cet Etat élu, rééligible, envahit l’aire du travail et de l’économie privée, pendant qu’il est lui-même envahi par des bandes, compagnies et factions alimentaires, dont le parasitisme onéreux le ronge obscurément ou le brigande cyniquement.

On peut dire que nous voilà dans cette perfection du jeu démocratique où le capital national, aspiré par l’Etat, va subir la grande pillerie qui est le but pratique et la fin logique de Démos souverain. Mais ce n’est encore qu’une avant-dernière phase, car, il est bien vrai, ce que l’on a réussi dans le même sens, aux années récentes, a fait peur au pays: étatisme, dirigisme, nationalisationisme (des industries), confiscation et absorption par l’impôt et par les taxes sociales, où cela mène-t-il ? Le pays répond : -A ma ruine, à l’appauvrissement de tous et de chacun.

Il regimbe, il recule. Faute de dessein plus que de courage, il lui sera difficile de réagir positivement. Ce qu’il veut gagner, c’est du temps: Encore un moment, Monsieur le bourreau !

Conclusion: – Qu’est-ce qui arrivera premier, l’inévitable saut dans la grande faillite, ou quelque heurt brutal, fait à nos portes, d’un nouvel ennemi armé ?

On en discutait au lendemain des gloires et des chutes du Front populaire. On en rediscute. Le Front nouveau, différent, et presque contraire, est assez semblable à celui de 1919, et, comme alors, les mauvais conseillers de Démos l’entourent et l’adjurent pour l’empêcher d’utiliser son pauvre avantage: -Qu’il ne précipite et ne fasse rien ! Qu’il ne bouge pas ! Qu’il laisse faire ! Ils seront écoutés, n’en doutons pas. Cependant ne se trouvera-t-il personne pour lui apprendre qu’il ne peut plus marcher les pieds en l’air et la tête en bas et comment revenir à des positions naturelles ? Oubliera-t-on également de lui dire que son bien-être consistera toujours dans ses groupes naturels et élémentaires, foyers, communes, pays, provinces, où il excellerait à organiser sa sécurité matérielle, son progrès social, ses fortes libertés politiques et morales, -en même temps que son salut viendra de la bonne gestion des affaires nationales supérieures, si follement jouées à tout brelan de carrefour, après qu’elles auront été arrachées aux premiers venus, pour être concentrées et réservées à la compétence, à la réflexion, au savoir prévoyant des conseils du Roi…..

Démos sera sauvé, du moins dans notre France, quand il saura cela. Il n’en saura rien tant qu’on lui laissera ignorer comment toute volonté démocratique multiplie indéfiniment les fonctionnaires, dont l’usage électoral et l’office centralisateur sont l’un et l’autre réunis au bénéfice d’un Etat totalisateur. Qui veut les libertés civiques doit renoncer au gouvernement électif. Qui préfère l’Election-Reine adopte et sauve par là-même toutes les ficelles dirigistes et étatistes qui paralysent et anémient le Gulliver français.

Telles sont les relations solides que, du fond du ciel aux profondeurs inférieures, forme la suite inflexible des causes de la vie et de la mort du peuple. On ne s’en affranchira point par des mots. Inscrire dans un Statut, nommé Constitution, le respect de la « personne humaine » ne mène à peu près à rien qu’à stimuler l’orgueil ou la paresse de l’intéressée: l’élement personnel et profondément respectable de l’homme réside dans la conscience de lui-même, dans sa mémoire et dans la maîtrise qu’il en a (sui conscia, sui memor, sui compos), à condition qu’elle ne se croie pas démiurge et ne veuille créer ce qu’il lui convient seulement de connaître. Aussi faut-il distinguer ce qu’elle a de vraiment humain d’avec le caprice de ses imaginations végétales, comme de ses passions animales, nées d’instincts pervertis et de bestialité insurgée. Car, la Personne et l’Individu sont deux: quand cet âne broute un chardon, c’est un individu qui en dévore un autre. Mais le choix personnel d’une volonté d’électeur peut être canonisé et divinisé par la Constitution: il ne fondera pas plus le droit domestique, politique ou social, que l’individu broutant ou brouté ne sera capable de former une unité sociale.

La vraie vie sociale reconnaît sa cellule fondatrice et régulatrice dans la famille. Livrer la société à al volonté de l’individu, c’est les perdre tous les deux. Les lois sont faites pour l’en sauver. Nous parlons d’un salut temporel accompli dans ce monde et non dans l’autre, sur lequel nous sommes insuffisamment informés: il ne semble pas y avoir de survie spirituelle des sociétés, pas même des ménages. La Cité de Dieu se définit comme un concert d’âmes affranchies. Il n’en est que plus curieux de prendre garde que la Loi de Moïse, à laquelle on m’excusera de me référer, dit à l’article IV: Honore tes père et mère si tu veux vivre longuement sur cette bonne terre que le Seigneur Dieu t’a donnée (version des Septante). C’est le seul Si du Décalogue; le reste y est ordonné, catégoriquement, indépendamment de tout si. Un tel sidoit avoir un sens: voudrait-il dire que la Maison qui tiendra, la Nation qui vivra, doit avoir pratiqué la piété filiale en tête des autres devoirs ? Les Physiciens sociaux ne disent pas le contraire: l’un d’eux, Le Play, prouve que l’autorité paternelle, vivante et morte, règle la prospérité des Etats comme des Foyers.

Une déduction assez claire fait du mariage un sacrement et le rend indissoluble. Précisément parce qu’il a pris l’allure et le sens d’un contrat, il n’est pas laissé à la merci des volontés qui le forment; il les dépasse et les contraint en vertu d’une loi supérieure, s’ils sont unis au nom de Dieu. Cette nuance catholique a été fort bien saisie et combattue par l’école adverse; le contractualisme volontariste a imposé le divorce à la IIIème République, en alléguant le principe que la liberté humaine n’a pas le droit de se renoncer par des engagements sans terme. La logique du système aurait été d’aller jusqu’à interdire le mariage indissoluble. Le morceau étant un peu gros, l’on s’est contenté de prohiber les autres vœux éternels.

Une déduction assez claire fait du mariage un sacrement et le rend indissoluble. Précisément parce qu’il a pris l’allure et le sens d’un contrat, il n’est pas laissé à la merci des volontés qui le forment; il les dépasse et les contraint en vertu d’une loi supérieure, s’ils sont unis au nom de Dieu. Cette nuance catholique a été fort bien saisie et combattue par l’école adverse; le contractualisme volontariste a imposé le divorce à la IIIème République, en alléguant le principe que la liberté humaine n’a pas le droit de se renoncer par des engagements sans terme. La logique du système aurait été d’aller jusqu’à interdire le mariage indissoluble. Le morceau étant un peu gros, l’on s’est contenté de prohiber les autres vœux éternels.

Il s’est ensuivi que l’on a refusé le droit d’enseigner leurs sciences aux plus savants maristes ou jésuites, capucins ou dominicains, considérés comme indignes du titre humain. Ce qu’on s’était laissé arracher du côté de l’indissolubilité du mariage était donc regagné sur les voeux monastiques. Qui y perdait ? La seule liberté de l’homme et la prospérité sociale.

Mais, dit-on, il n’y a pas de liberté contre la liberté ? C’est un Covenant comme un autre. Il ne tient guère, en soi. J’ai souvent pressé de mon questionnaire les Buisson, les Bourgeois et les autres porte-parole du faux positiviste Jules Ferry, sur ce que peut justifier cette liberté générale indéterminée. Quand je dis la liberté de quelque chose (de tester, d’enseigner) ou la liberté de quelqu’un (les braves gens et non les pires), mon dire contient un sens. Mais eux ! la liberté de qui ? La liberté de quoi ? Ma « colle’ était trop difficile: ils n’y ont jamais répondu. Leur silence recouvre l’aveu secret de leurs deux malfaçons. Là où il fallait régler les fantaisies aisément aberrantes du divorce, ils ont dit aux couples de faire ce qu’ils voulaient: les enfants et la race et la nation l’ont payé. Là où il fallait faire taire les ridicules topos de leur Droit public et laisser le champ libre au dévouement et au sacrifice des congrégations, les entraves mises à la liberté des bons se sont soldées par la licence des mauvais, sans compter d’énormes manques à gagner infligés au pays. On a souvent fait remarquer à MM. les volontaristes et contractualistes qu’ils composaient dans la nation française une oligarchie allogène. On n’a pas assez dit combien leur valeur intellectuelle et morale s’avérait inférieure à la moyenne de la Nation.

Ils ont établi la lutte des classes à l’endroit où les classes devraient coopérer. Ils ont installé des barrages administratifs sur les emplacements où devraient vivre et régner les libres mouvements républicains des premiers groupes naturels et professionnels: ils veulent tout mener comme l’armée, la marine, les finances et la justice générale ! Ils font peser une tyrannie implacable, quoique anonyme et irresponsable, sur les domaines du foyer et de l’enseignement, comme si tout chef de famille normal était suspect pour en savoir plus long en de telles matières que tous les technocrates et bureaucrates conjurés. Plus on s’enfonce à travers ces désordres pour les approfondir, mieux on sent qu’on n’a même plus affaire à l’Anti-France: c’est l’Anti-Physique qui mène ce jeu contre nature. On se cramponne à la division « départementale », même rabougrie d’un quart de siècle à l’autre, parce qu’elle contredit les anciennes provinces et contrarie la carte naturelle de la Patrie. On s’éloigne de la Charte du Travail à proportion qu’elle concilie les intérêts qui doivent produire et consommer ensemble. L’excellent est mis à l’index. Dûment légitimé, le Pire bénéficie de tous les appuis, bien qu’on ne se fasse pas faute de le déclarer inévitable et fatal: alors pourquoi tant y pousser ? On ne veut pas lui laisser faire son dégât tout seul !

….Il est à peine utile de montrer combien ces considérations associent étroitement les intérêts religieux et les intérêts sociaux. Par là-même, théologiens et physiciens s’y trouvent réunis contre les maîttres de l’économisme libéral qui prétendent régler l’ouvrage sans égard à l’ouvrier. Là aussi, notre vieux maître Auguste Comte et sa réintégration du prolétaire dans la société se trouvait en merveilleux accord avec les empiriques romains, avec l’école sociale catholique fondée par nos Anciens, continuée par nos meilleurs amis, avec la vieille Droite conservatrice et progressiste qui s’honora par le nombre et la valeur des propositions de loi en faveur de la classe ouvrière, lois que l’opportunisme ou le radicalisme républicain rejetait de la même horreur. Si nous nous disions un peu moins tapageusement « sociaux » que d’autres, c’était en vertu de l’observation d’un fait que voici: tant qu’il y aura un parti professionnellement constitué pour vivre de la dilacération de la société, de l’exploitation de ses antagonismes et, pour tout dire, de ses plaies, toute entreprise d’accord social subira l’échec dû à la surenchère vitale organisée par cette lutte des classes que le mécanisme électif appelle à la prépondérance. Notre programme politique n’était pas moins généreusement pénétré de toutes les conditions de paix sociale; quand il le fallait, nous le montrions bien. Ce qu’il pouvait nous rester de « paternaliste » tenait à notre désir de farternité: on n’a pas encore inventé d’avoir des frères sans la médiation d’un père commun.

Voilà ce que nous étions. Voilà nos personnes et nos principes. Non les monstres appliqués à subvertir la religion par la politique ni la politique par une physique sociale tirée des rêveries d’un faux déterminisme. L’éclaircissement régulier de notre pensée ne pouvait qu’accentuer l’entente avec les vieux français dont la foi religieuse n’était pas partagée (ou pas encore) par quelques uns d’entre nous. Ces progrès de lumières accentuaient un premier degré d’amitié d’esprit. Un esprit aussi peu accommodant que le sourcilleux cardinal Billot, divus Thomas redivivus, le nouveau saint Thomas d’Aquin, comme l’appelait Rome entière, n’avait pas été offusqué des petits compléments qu’une jeune philosophie apportait à sa théologie. La première édition de son Tractatus Ecclesiae Christi avait cité en note tel et tel de nos textes, comme : Il faut exclure le principe de gouvernement du nombre, parce qu’il est absurde dans sa source, incompétent dans son essence, pernicieux dans ses effets; ou : le gouvernement du Nombre tend à la désorganisation du pays; il détruit par nécessité tout ce qui le tempère, tout ce qui diffère de lui: religion, famille, classes, organisations de tout genre…..

Pas plus que les Ouvriers européens de Frédéric Le Play ne sortaient des Encycliques, mes vues expérimentales, venues d’Auguste Comte ou formées à son école, ne découlaient de saint Thomas. Mais la concordance finale existe ou n’existe pas. Si elle n’existe pas, il est difficile d’imaginer qu’elle ait été rêvée simultanément par des dogmatistes croyants et des observateurs incroyants que tout séparait. Si elle existe, est-il rien de plus normal ? Comment les uns et les autres n’auraient-ils pas appréhendé la même vérité, malgré la diversité de leurs voies et de leurs esprits ? Ou, pour voir l’ordre de saisons, faudra-t-il se munir d’un billet de confession ? C’est ce qu’ont soutenu contre nous quelques fanatiques, qui n’ont pas fini de divaguer:

-Voilà, diront-ils, qui est bel et bon. Mais si nous concédons le laissez-passer à votre Physique sociale tirée de l’observation pure, tels esprits sommaires et violents en concluront très bien qu’ils n’ont plus que faire d’aucune théologie; ils diront, comme le cosmographe astronome, que, pour leur compte, ils n’ont pas « eu besoin de ces hypothèses ».

Réplique: d’esprits sommaires et violents, de sommaires violences seront toujours attendues à coup sûr. Mais sont-ils seuls au monde ? Il existe d’autres esprits. Tenons un compte particulier de ceux qui, partant de l’anarchisme ou du pyrrhonisme, viendront adhérer à telle vérité naturelle sur la société. Plusieurs d’entre eux, beaucoup peut-être, seront tentés de transcender ces vérités ou de leur trouver quelques fondements métaphysique absolu. Comme la connaissance du cantique des Sphères, la découverte d’une législation du physique et d’un ordre régulier des Sociétés peut-être fort capable d’inspirer à ces esprits la recherche et l’idée de la gloire de Dieu…..

Première publication le 1er novembre 2010

JAMAIS, les criminels contre l’Humanité comme CAESAR, ou autres guerriers impérialistes, tous conquérants par la force n’ont été des « Hommes providentiels » !

La PROVIDENCE a apporté à l’Humanité des bienfaits immenses en les personnes des plus grands savants et des Rois-Saints, modérés et Justes. La plupart du temps, les Savants vrais sont ignorés et les décrets de nos Saints qui furent Rois non respectés. Comme GALILEE, LAVOISIER, LEIBNITZ, BECHAMPS, GAY-LUSSAC… pour les premiers et comme Saint-LOUIS IX pour les seconds. La PROVIDENCE ne peut pas cautionner la violence, encore moins le massacre d’un million de Gaulois et la réduction en esclavage de l’autre million, par exemple.

je suis un abonné de fraîche date à votre site.

Bravo pour ce texte de Maurras ! Je souhaite que vous diffusiez le plus souvent possible les écrits de nos penseurs nationaux.

JBarnier

Superbe texte, certes. Mais combien de jeunes formés par la FEN tendance Unité et Action, par la FSU, sont-ils capables de le lire ? Inculture généralisée, analphabétisme et retour à la barbarie, c’est la grande victoire du communisme à laquelle la chute du mur de Berlin ne change rien. Comme le disait Vladimir OULIANOV, que faire ?

texte à tirer et à lire paisiblement.

pedro