Par Pierre Builly

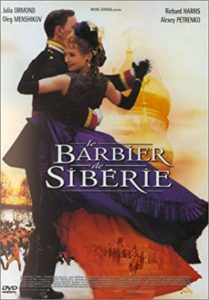

Le barbier de Sibérie de Nikita Mikhalkov (1998)

L’âme de la Russie

Résumé : En 1885, McCracken, inventeur américain un peu fou imagine une machine à déboiser qui faciliterait l’exploitation des immenses forêts de Sibérie Pour obtenir les bonnes grâces du tsar, il utilise le charme de Jane Callaghan, une jeune aventurière chargée d’approcher le général Radlof, commandant l’école des cadets de l’armée russe et membre de la commission technique qui pourrait faire accepter le projet. Mais Jane rencontre fortuitement le jeune cadet Andreï Tolstoï. C’est le début d’une histoire d’amour et de déportation.

La Russie, ce pays gigantesque et incompréhensible, comme l’écrit Jane Callaghan (Julia Ormond), dans la lettre qu’elle adresse à son fils et qui forme le récit du Barbier de Sibérie est trop loin de nos modes de pensée habituels pour que nous en comprenions toutes les singularités, les outrances, les excès, le mauvais goût, la violence, la douceur, la générosité, l’infinie capacité d’endurer, qui sauva sans doute notre monde, autant que le flegme britannique, devant la folie barbare allemande…

Le film de Nikita Mikhalkov est à l’image de son pays, aussi interminable (près de 3 heures) que le sont les paysages infinis de la Russie, aussi baroque et démesuré, qui commence dans le burlesque, y culmine dans la scène du bal, dont le parquet a été recouvert par une cire de farce qui fait y glisser comme sur une patinoire, dès qu’on y pose le pied, se transforme graduellement en histoire d’amour douloureuse, se poursuit en drame avec, en point d’orgue, le départ des relégués enchaînés pour les camps de travail, et s’achève dans la mélancolie du constat sur des vies gâchées pour des riens…

Le film de Nikita Mikhalkov est à l’image de son pays, aussi interminable (près de 3 heures) que le sont les paysages infinis de la Russie, aussi baroque et démesuré, qui commence dans le burlesque, y culmine dans la scène du bal, dont le parquet a été recouvert par une cire de farce qui fait y glisser comme sur une patinoire, dès qu’on y pose le pied, se transforme graduellement en histoire d’amour douloureuse, se poursuit en drame avec, en point d’orgue, le départ des relégués enchaînés pour les camps de travail, et s’achève dans la mélancolie du constat sur des vies gâchées pour des riens…

On ne sait pas grand chose de la Russie, en Occident, dès lors qu’on veut aller un peu plus loin que la geste fondatrice d’Alexandre Nevski, que la sauvagerie d’Ivan le Terrible, que le despotisme éclairé de Pierre le Grand, que la révolution d’Octobre, que les épisodes de La grande guerre patriotique (si bien enluminée dans Quand passent les cigognes) ; on ne sait pas, ou peu, qu’entre 1880 et 1914, le rythme de développement de l’Empire était largement supérieur à celui des États-Unis d’Amérique et que les immenses besoins de développement du territoire ont justifié la demande démesurée de fonds, particulièrement auprès des épargnants français… Si la guerre, si la révolution bolchevique n’étaient passés par là, il n’est pas impossible que les Emprunts russes eussent représenté le plus lucratif des investissements jamais réalisés.

On ne sait pas grand chose de la Russie, en Occident, dès lors qu’on veut aller un peu plus loin que la geste fondatrice d’Alexandre Nevski, que la sauvagerie d’Ivan le Terrible, que le despotisme éclairé de Pierre le Grand, que la révolution d’Octobre, que les épisodes de La grande guerre patriotique (si bien enluminée dans Quand passent les cigognes) ; on ne sait pas, ou peu, qu’entre 1880 et 1914, le rythme de développement de l’Empire était largement supérieur à celui des États-Unis d’Amérique et que les immenses besoins de développement du territoire ont justifié la demande démesurée de fonds, particulièrement auprès des épargnants français… Si la guerre, si la révolution bolchevique n’étaient passés par là, il n’est pas impossible que les Emprunts russes eussent représenté le plus lucratif des investissements jamais réalisés.

Le barbier de Sibérie intervient juste avant cette opération financière, mais déjà sous le règne d’Alexandre III (le souverain qui a donné son nom à ce lumineux pont de Paris), avant-dernier des tsars. C’est lui (d’ailleurs interprété par Nikita Mikhalkov, dont la modestie n’a jamais été la qualité majeure) qui passe en revue les Cadets lors d’une des plus exaltantes séquences du film, qui s’achève sur l’admirable hymne impérial écrit par Glinka (l’hymne actuel, tout aussi magnifique, qui fut aussi celui de l’Union soviétique a été écrit, lui, par le père de Mikhalkov).

Mais des séquences fortes, comme il y en a ! J’ai cité le serment des Cadets, le départ des relégués… on pourrait y ajouter toute la séquence des fêtes de la Chandeleur, où Jane amène le général Radlof (Alekseï Petrenko), qui lui fait une cour insistante, au Zapoï, qui est davantage qu’une cuite carabinée, un accès d’ivrognerie, une sorte de rituel de fête et de camaraderie, où des troupes d’hommes se fichent une gigantesque peignée à poings nus, afin de mieux pouvoir, ensuite, se pardonner lors de la Fête de la Réconciliation, et, plus attachante encore, la rage impuissante des Cadets, les amis d’Andreï Tolstoï (Oleg Menshikov) défilant sur leur chant de marche et lançant loin d’eux les journaux qui annoncent la condamnation et les prétendus aveux de leur camarade.

Mais des séquences fortes, comme il y en a ! J’ai cité le serment des Cadets, le départ des relégués… on pourrait y ajouter toute la séquence des fêtes de la Chandeleur, où Jane amène le général Radlof (Alekseï Petrenko), qui lui fait une cour insistante, au Zapoï, qui est davantage qu’une cuite carabinée, un accès d’ivrognerie, une sorte de rituel de fête et de camaraderie, où des troupes d’hommes se fichent une gigantesque peignée à poings nus, afin de mieux pouvoir, ensuite, se pardonner lors de la Fête de la Réconciliation, et, plus attachante encore, la rage impuissante des Cadets, les amis d’Andreï Tolstoï (Oleg Menshikov) défilant sur leur chant de marche et lançant loin d’eux les journaux qui annoncent la condamnation et les prétendus aveux de leur camarade.

Les acteurs aussi ; la fragilité d’apparence et l’élégance d’Oleg Menshikov font presque oublier qu’il est tout de même un soupçon trop âgé pour le rôle (il avait 38 ans lors du tournage du film alors qu’il interprète un garçon de 20 ans) ; Julia Ormond est absolument remarquable dans le rôle assez compliqué, trouble, ambigu, difficile, d’une courtisane qui découvre, effarée, qu’on peut l’aimer, et qu’on l’aime jusqu’à la folie ; Radlof (Alekseï Petrenko) a juste assez d’outrance pour incarner ce général ridicule, prétentieux, mais blessé aussi, et pitoyable, donc, qui incarne aussi l’âme russe ; et Douniacha (Anna Mikhalkova, qui est l’interlocutrice de son père dans Anna, où l’histoire de la Russie est revisitée), la servante amoureuse de Tolstoï, dont la patience, la fidélité, la silencieuse passion finira par l’emporter est d’une parfaite justesse.

Les acteurs aussi ; la fragilité d’apparence et l’élégance d’Oleg Menshikov font presque oublier qu’il est tout de même un soupçon trop âgé pour le rôle (il avait 38 ans lors du tournage du film alors qu’il interprète un garçon de 20 ans) ; Julia Ormond est absolument remarquable dans le rôle assez compliqué, trouble, ambigu, difficile, d’une courtisane qui découvre, effarée, qu’on peut l’aimer, et qu’on l’aime jusqu’à la folie ; Radlof (Alekseï Petrenko) a juste assez d’outrance pour incarner ce général ridicule, prétentieux, mais blessé aussi, et pitoyable, donc, qui incarne aussi l’âme russe ; et Douniacha (Anna Mikhalkova, qui est l’interlocutrice de son père dans Anna, où l’histoire de la Russie est revisitée), la servante amoureuse de Tolstoï, dont la patience, la fidélité, la silencieuse passion finira par l’emporter est d’une parfaite justesse.

Si l’on y accroche, si l’on a pour la Russie ce regard stupéfait et empathique que la France a souvent eu pour ces terres glacées, si lointaines et si proches, Le barbier de Sibérie est un film qui compte et qui marque, qui émeut et qui fascine, qui fait rire et pleurer. Que c’est rare ! ■

Si l’on y accroche, si l’on a pour la Russie ce regard stupéfait et empathique que la France a souvent eu pour ces terres glacées, si lointaines et si proches, Le barbier de Sibérie est un film qui compte et qui marque, qui émeut et qui fascine, qui fait rire et pleurer. Que c’est rare ! ■

DVD autour de 30 €

Chroniques hebdomadaires en principe publiées le dimanche.

Publié le 7.12.2019 – Actualisé le 16.09.2023

Sans vouloir trop s’attacher aux détails , l ‘hymne actuel de la Russie est bien , pour la musique , celui de l ‘ex URSS ; par contre les paroles furent réécrites en 2000 par Mikhalkov auteur de la première version soviétique . Une chance inouie .

Cela étant , chronique toujours agréable de films bien choisis .

Vous avez d’autant plus raison, ami, que c’est ce que j’ai écrit à la fin du 4ème paragraphe de ma chronique !!