PAR PIERRE BUILLY.

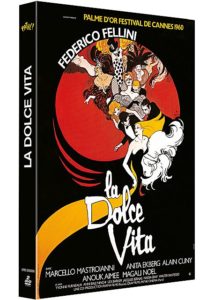

La dolce vita de Federico Fellini (1960)

La ronde de nuit

Résumé : Le film suit Marcello Rubini, un journaliste de presse people, au fil d’une semaine de vie mondaine à Rome dans une recherche infructueuse de l’amour et du bonheur.

Après une nouvelle vision, qui doit être la quatrième ou la cinquième, je suis mieux entré dans le film, que j’avais un peu tendance à juger, jusqu’ici, surévalué et ronflant. Il est vrai que je n’ai pas pour Federico Fellini une attirance majeure, même si j’admets bien volontiers qu’il est un des cinéastes les plus importants du siècle dernier ; mais enfin il est, à mes yeux, comme Orson Welles : un grand bonhomme à qui je n’accroche pas vraiment. Infirmité de ma part, je veux bien, mais on ne se refait pas…

Il est pourtant bien extraordinaire qu’un film ait donné au langage courant une expression (La dolce vita) et un terme (paparazzi) qui se sont imposés sans que la référence soit davantage explicite ; signe, sans doute de l’impact qu’a eu le film lorsqu’il est sorti sur les écrans il y a près de soixante ans. Avait-on, jusqu’alors filmé avec autant d’acuité la maladie sociale de l’Occident, cette fatigue, cette abdication de la vitalité qui s’est depuis lors épandue avec une sorte de rage voluptueuse ? Je n’en suis pas certain et c’est un des grands mérites de Fellini que d’avoir perçu, en plein cœur de la prospérité et du miracle italiens les prémisses du dégoût de soi et de l’épuisement qui nous conduisent jusqu’à notre bel aujourd’hui, incertain et résigné.

Il est pourtant bien extraordinaire qu’un film ait donné au langage courant une expression (La dolce vita) et un terme (paparazzi) qui se sont imposés sans que la référence soit davantage explicite ; signe, sans doute de l’impact qu’a eu le film lorsqu’il est sorti sur les écrans il y a près de soixante ans. Avait-on, jusqu’alors filmé avec autant d’acuité la maladie sociale de l’Occident, cette fatigue, cette abdication de la vitalité qui s’est depuis lors épandue avec une sorte de rage voluptueuse ? Je n’en suis pas certain et c’est un des grands mérites de Fellini que d’avoir perçu, en plein cœur de la prospérité et du miracle italiens les prémisses du dégoût de soi et de l’épuisement qui nous conduisent jusqu’à notre bel aujourd’hui, incertain et résigné.

Rome est, comme toujours, sublime de photogénie, à toute heure de la nuit, monde fatigué qui sait tout faire avec élégance comme le dit Maddalena (Anouk Aimée) à Marcello (Marcello Mastroianni), qu’il tourne en rond en quête d’exotisme, comme les intellectuels vains de la réception de Steiner (Alain Cuny) ou qu’il ne fasse que survivre dans le souvenir vide de la splendeur passée, comme les aristocrates de la réception où Nico emmène Marcello…

Rome est, comme toujours, sublime de photogénie, à toute heure de la nuit, monde fatigué qui sait tout faire avec élégance comme le dit Maddalena (Anouk Aimée) à Marcello (Marcello Mastroianni), qu’il tourne en rond en quête d’exotisme, comme les intellectuels vains de la réception de Steiner (Alain Cuny) ou qu’il ne fasse que survivre dans le souvenir vide de la splendeur passée, comme les aristocrates de la réception où Nico emmène Marcello…

Monde désormais sans aventures du confort matériel et de la fin des espérances. Le monde d’où se retire Steiner/Cuny en se tuant et en tuant ses enfants ; un peu comme dans Satyricon les patriciens qui voient surgir les Barbares qui ont franchi le limes. En fait tout ce qui montre l’aboulie, l’acédie, la fatigue, le désenchantement d’un monde épuisé touche fort et touche juste. Et pourtant il n’est pas si facile de montrer la vacuité.

Monde désormais sans aventures du confort matériel et de la fin des espérances. Le monde d’où se retire Steiner/Cuny en se tuant et en tuant ses enfants ; un peu comme dans Satyricon les patriciens qui voient surgir les Barbares qui ont franchi le limes. En fait tout ce qui montre l’aboulie, l’acédie, la fatigue, le désenchantement d’un monde épuisé touche fort et touche juste. Et pourtant il n’est pas si facile de montrer la vacuité.

Je crois avoir bien compris que c’est très volontairement que Fellini hache son regard sur la Rome de 1959 et fait éclater son film en petites parcelles à la continuité hasardeuse ; après tout, pourquoi pas ? On se fiche plutôt de ce que devient la volcanique Sylvia (Anita Ekberg) après qu’elle a pris son bain dans la fontaine de Trévi et qu’elle a été raccompagnée par Marcello à son hôtel où son compagnon, Robert (Lex Barker), ex-Tarzan, lui a sûrement fichu une peignée.

Je crois avoir bien compris que c’est très volontairement que Fellini hache son regard sur la Rome de 1959 et fait éclater son film en petites parcelles à la continuité hasardeuse ; après tout, pourquoi pas ? On se fiche plutôt de ce que devient la volcanique Sylvia (Anita Ekberg) après qu’elle a pris son bain dans la fontaine de Trévi et qu’elle a été raccompagnée par Marcello à son hôtel où son compagnon, Robert (Lex Barker), ex-Tarzan, lui a sûrement fichu une peignée.

Et on ne revient pas non plus sur l’hystérie des pauvres gens qui se raccrochent à une apparition de la Madone et aux petits voyants que leurs parents aimeraient bien exploiter (comme, dans La Poison, les commerçants du bourg avec une enfant particulièrement arriérée…). Marcello, où qu’il jette les yeux, où qu’il mette ses pas, ne peut que voir le ver dans le fruit et marcher au milieu des ruines d’une société qui fut forte et qui fut belle.

Je comprends, mais je n’accroche pas bien à cette structure hachée où les péripéties s’effacent au fur et à mesure que le film avance. Et puis Marcello lui-même n’a pas beaucoup de substance : le seul moment où on saisit un peu qui il est, c’est la rencontre avec son père (Annibale Nincchi) ; le seul moment où l’on perçoit qu’il a renoncé à beaucoup de ses espérances, c’est le bref échange qu’il a avec Steiner qui évoque son renoncement à ses ambitions littéraires. Il n’a pas, sinon, la moindre épaisseur.

Je comprends, mais je n’accroche pas bien à cette structure hachée où les péripéties s’effacent au fur et à mesure que le film avance. Et puis Marcello lui-même n’a pas beaucoup de substance : le seul moment où on saisit un peu qui il est, c’est la rencontre avec son père (Annibale Nincchi) ; le seul moment où l’on perçoit qu’il a renoncé à beaucoup de ses espérances, c’est le bref échange qu’il a avec Steiner qui évoque son renoncement à ses ambitions littéraires. Il n’a pas, sinon, la moindre épaisseur.

En 2013 Paolo Sorrentino a réalisé La grande bellezza dont il faudrait être aveugle pour ne pas voir la parenté avec La dolce vita ; pour moi c’est le propre que Fellini a initié avec une sorte de brouillon ; j’admets bien volontiers mon iconoclastie. N’empêche que le personnage de Jep Gambardella (Toni Servillo) a bien plus d’épaisseur, de cohérence et d’amertume que Marcello et que son monde est plus encore déprimant. Mais il est vrai qu’un demi-siècle, et davantage, est passé par là. ■

DVD autour de 10 €

Retrouvez l’ensemble des chroniques hebdomadaires de Pierre Builly publiées en principe le dimanche, dans notre catégorie Patrimoine cinématographique.

© JSF – Peut être repris à condition de citer la source

Un intérêt collatéral de ce film.: la création du mot « paparazzi ».

« Le héros, Marcello, interprété par Marcello Mastroianni, est souvent accompagné d’un jeune photographe du nom de Coriolano Paparazzo. « Paparazzi » est le pluriel de paparazzo en italien. Le réalisateur contracte ainsi les mots « papatacci » (petits moustiques de la plaine du Pô) et « razzi » (éclairs du flash) » (fiche Wikipedia).

Une toute petite observation/rectification : la dernière photo du texte n’est pas issue de « La dolce vita » mais du délicieux rafraîchissant film « Vacances romaines » de William Wyler où Gregory Peck fait visiter Rome à Audrey Hepburn…